第六章 群体心理和行为

- 格式:ppt

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:62

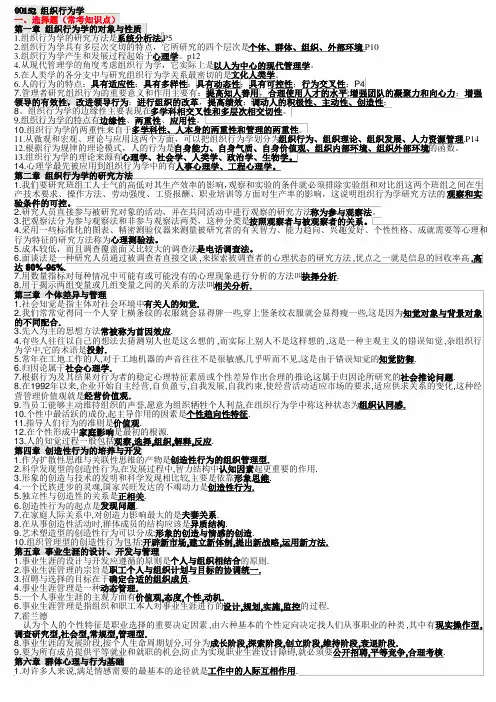

00152组织行为学一、选择题(常考知识点)第一章组织行为学的对象与性质1.组织行为学的研究方法是系统分析法.P52.组织行为学具有多层次交切的特点,它所研究的四个层次是个体、群体、组织、外部环境.P103.组织行为学产生和发展过程起始于心理学。

p124.从现代管理学的角度考虑组织行为学,它实际上是以人为中心的现代管理学。

5.在人类学的各分支中与研究组织行为学关系最密切的是文化人类学。

6.人的行为的特点:具有适应性;具有多样性;具有动态性;具有可控性;行为交叉性;P47.管理者研究组织行为的重要意义和作用主要有:提高知人善用,合理使用人才的水平;增强团队的凝聚力和向心力;增强领导的有效性,改进领导行为;进行组织的改革,提高绩效;调动人的积极性、主动性、创造性;8。

组织行为学的边缘性主要表现在多学科相交叉性和多层次相交切性。

9.组织行为学的特点有边缘性、两重性、应用性。

10.组织行为学的两重性来自于多学科性、人本身的两重性和管理的两重性。

11.从微观和宏观、理论与应用这两个方面,可以把组织行为学划分为组织行为、组织理论、组织发展、人力资源管理.P1412.根据行为规律的理论模式,人的行为是自身能力、自身气质、自身价值观、组织内部环境、组织外部环境的函数。

13.组织行为学的理论来源有心理学、社会学、人类学、政治学、生物学。

14.心理学最先被应用到组织行为学中的有人事心理学、工程心理学。

第二章组织行为学的研究方法1.我们要研究班组工人士气的高低对其生产效率的影响,观察和实验的条件就必须排除实验组和对比组这两个班组之间在生产技术要求、操作方法、劳动强度、工资报酬、职业培训等方面对生产率的影响,这说明组织行为学研究方法的观察和实验条件的可控。

2.研究人员直接参与被研究对象的活动,并在共同活动中进行观察的研究方法称为参与观察法。

3.把观察法分为参与观察法和非参与观察法两类,这种分类是按照观察者与被观察者的关系。

群体心理与群体行为群体心理和群体行为是研究社会行为科学领域的两个重要概念。

群体心理是指个体在群体中的思维、情感和行为的内在机制和过程,而群体行为是指群体成员在群体中所表现出的行为模式和互动方式。

群体心理和群体行为相辅相成,相互影响。

群体心理研究的是人们在群体中与其他成员互动时经历的思考过程和情感反应。

群体心理的一个重要方面是集体认同感,即个体对于自己所属群体的归属感和认同感。

人们常常倾向于在群体中寻找认同,并且会在一定程度上改变自己的行为和态度以符合群体的期望和规范。

这种群体认同感可以产生积极的影响,如团队合作和社会凝聚力的增强。

然而,群体认同感也可能导致负面影响,如排斥和歧视。

群体行为是指群体成员在群体中表现出的行为模式和互动方式。

群体行为的一个重要特点是群体思维,即在群体中,个体常常受到群体观点和意见的影响,而且往往会更倾向于采取与其他成员相似的行动。

这种趋同行为可能会导致信息偏见和集体错误判断的产生,例如群体极化和群体思维惰性。

此外,群体行为还包括集体行动和社会规范的形成。

群体心理和群体行为相互作用,互相影响。

例如,群体心理的变化可能引发群体行为的改变,而群体行为的变化则可能影响群体成员的心理状态。

群体心理和群体行为的研究对于理解和改善集体行为具有重要意义。

通过深入了解和分析群体心理和群体行为,我们能够更好地理解群体动力学、集体决策和集体行动等现象,为建立更和谐的社会关系和有效的群体合作提供指导。

群体心理和群体行为是社会心理学中的重要研究领域。

理解群体心理和群体行为有助于揭示人类行为和思维模式的复杂性,并为社会科学研究和实践提供理论和实证基础。

首先,群体心理和群体行为的研究可以帮助我们更好地了解群体动力学。

群体动力学是指群体成员之间相互作用和互动的过程。

在群体中,个体的行为和决策常常会受到其他成员的影响,产生集体行为。

通过研究群体心理和群体行为,我们可以了解个体在群体中是如何影响和被影响的,以及个体和群体之间的相互作用模式。

《组织行为学》课程复习思考题答案第一章绪论练习题1、组织行为学的特点有:(ABCDEF)。

A多学科交叉性B情景性C系统性D多层次性E实用性F科学性2组织行为学研究的层次有:(ABCE)。

A个体B群体C组织D集体E环境3组织行为学的理论基础有:(ABCDE).A心理学B社会学C人类学D政治学E生物学1.第二章社会认知与行为练习题1、归因是指的是(C)A.一个观察者根据外在的行为作出有关行动者或他本人的内部状态的推论过程B。

一个观察者根据内在的行为作出有关行动者或他本人的外部状态的推论过程C。

一个观察者根据外在的行为作出有关行动者的内部状态的推论过程D.一个观察者根据外在的行为作出有关本人的内部状态的推论过程2、在观察一个人时,对方先出现的特点,将给人以强烈的印象,并影响对此人看法。

这属于(B)A。

近因效应B.首因效应C。

晕轮效应3、区别性信息、一致性信息、一贯性信息是三度理论认为人们在归因时使用的三种信息。

4、社会认知是个体在与他人的交往过程中,通过观察他人的外显行为形成判断他人内在动机的一种心理活动.5、社会认知的特征有选择性、整体性、理解性、恒常性、显著性、防御性。

6、对人际关系的认知包括认知者对自己与他人关系的认知和他人与他人关系的认知。

7、影响社会认知的因素有认知者、认知对象、认知情境。

8、认知者的因素包括兴趣、动机和任务;过去的经验;情绪的影响;个性特征。

9、常见的认知偏见有首因效应、近因效应、晕轮效应和刻板印象。

10、认知对象因素包括魅力;知名度和印象整饰。

认知情境因素包括宏观环境和微观环境。

11、案例分析:一个经常见面但从未与之交谈过的人,给你留下的印象是,他衣着极为整洁,裤子笔挺,没有一丝绉折,凭此印象你认为他一定是个做事细心周到,非常认真的人。

试分析:①这种推断是否一定正确?②这种推断属于认知中的什么现象?③这种现象对认知有什么影响?答案要点:不一定;属于认知偏见中的晕轮效应;以点盖面,以偏盖全,造成对人的认知不全面,影响对人的正确判断。

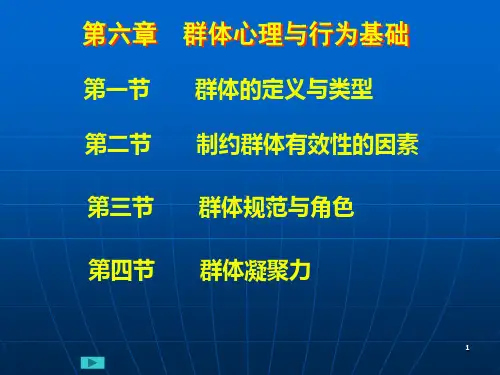

第六章群体心理与行为基础第一节,群体的定义与类型①群体与群体行为(一)什么是群体:所谓群体就是指为了实现某个特定的目标,两或两个以上相互作用、相互依赖的个体组合。

这个概念包括以下含义:1、群体是由不同个体所组成的,群体中的每个人必须遵守群体的共同规范,具有群体意识的归属感。

2、群体成员之间存在一定的社会、工作关系,并以共同的群体目标为其行为的导向。

3、群体成员具有相关的活动意识,在行为和心理上都能够认识到他人的存。

4、属于同一群体的成员彼此有思想和情感上的交流。

5、每个群体成员都能够在群体中找到一定角色、地位、并在行为上达到与角色的认同。

②个人为什么加入群体关于加入群体的动机,不是列举一、两种原因就能解释清楚的。

一般来说,个人加入群体的最常见的原因包括以下几个方面。

(1)安全需要;(2)地位需要;(3)自尊需要;(4)情感需要;(5)权利需要;(6)实现目标的需要;③群体发展阶段(1)五阶段模式在本节中,我们对大家比较熟悉的群体发展五阶段模式和最近的研究发现—间断—平衡模型—进行评术。

从20世纪60年代中期起,人们大都认为,群体的发展要经过五个阶段。

第一阶段:形成。

其特点是,群体的目的、结构、领导都不确定。

第二阶段:震荡。

是群体内部冲突阶段。

第三阶段:规范化。

这个阶段中,群体内部成员之间开始形成亲密的关系,群体表现出一定的凝聚力。

第四阶段:有所作为:群体结构已经开始充分地发挥了作用,并已被群体成员完全接受。

第五阶段:中止:因为有很多的不确定因素,许多解释者都带有这样的假设:随着群体的从第一阶段发展到第四阶段,群体就会变得越来越有效。

虽然这种假设在一般意义上可能成立,但使群体有效的因素远比这个模型所设定的因素更复杂。

因此,五阶段发展模型对于我们理解工作群体有时很可能没有多少使用价值。

(2)间断—平衡模型间断—平衡模型的特点是,群体在其长时期的依赖性运动的存在过程中,会有一个短暂的变革时期,这一时期的到来,主要是由于群体成员意识到他们完成任务的时间期限和紧迫感而引发的。