极昼极夜的解释

- 格式:docx

- 大小:30.62 KB

- 文档页数:3

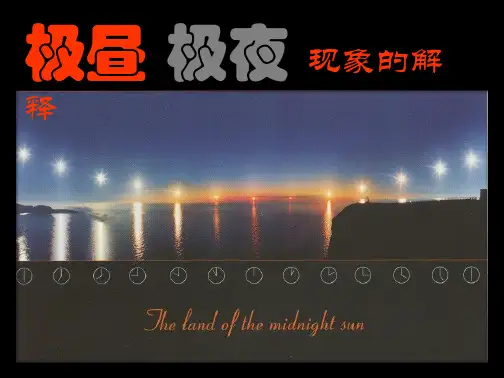

极昼和极夜的解释一、极昼、极夜的定义1、极昼又称永昼或午夜太阳,是在地球的极圈范围内,一日之内,太阳都在地平线以上的现象,即昼长等于24小时。

2、极夜又称永夜,是在地球的两极地区,一日之内,太阳都在地平线以下的现象,即夜长超过24小时。

北极和南极都有极昼和极夜之分,一年内大致连续六个月是极昼,六个月是极夜。

在一个月的极夜时期里,有15天可见月亮(圆、缺),另外15天见不到月亮。

二、极昼、极夜产生原理极昼与极夜的形成,是由于地球在沿椭圆形轨道绕太阳公转时,还绕着自身的倾斜地轴旋转而造成的。

原来,地球在自转时,地轴与其垂线形成一个23°26'的倾斜角;因而地球在公转时便出现有连续6个月的时间,两极之中总有一极朝着太阳,全是白天;另一个极背向太阳,全是黑夜。

南、北极这种神奇的自然现象是其他大洲所没有的。

三、极昼、极夜出的的具体时间1、如果太阳直射点在哪个半球,另个一个半球的极地附近就会出现极夜现象。

所以:春分过后,南极附近就会出现极夜,此后极夜范围越来越大;直到夏至日达到最大,边界到达南极圈;夏至日过后,南极附近极夜范围逐渐缩小,至秋分日缩至0;秋分过后,北极附近出现极夜,此后北极附近的极夜范围越来越大;直到冬至日达到最大,边界到达北极圈;冬至日过后,北极附近极夜范围逐渐缩小,至春分日缩至0。

如此周而复始,其周期为一个回归年。

2、极昼极夜出现的公历时间:每年3月21日到9月23日前后,北极点出现极昼,南极点出现极夜每年9月23日到次年3月21日前后,南极点出现极昼,北极点出现极夜每年6月22日前后,北极圈上出现极昼,南极圈上出现极夜每年12月22日前后,南极圈上出现极昼,北极圈上出现极夜。

![[全]高中地理(极昼、极夜、太阳高度角、太阳辐射)考点详解](https://uimg.taocdn.com/95ac9841aef8941ea66e0567.webp)

高中地理(极昼、极夜、太阳高度角、太阳辐射)考点详解•1、极昼、极夜极昼/极夜,指的是一天24小时都是白天/黑夜。

极昼极夜的出现,与太阳直射点的周期性运动有关,具体的规律如下:南北半球的极昼极夜时间恰好相反,以北半球为例:①春分-夏至,太阳直射点逐渐向北移动,北极点附近出现极昼,并逐渐扩大到北极圈;②夏至-秋分,太阳直射点逐渐向南移动,北极圈的极昼范围逐渐缩小到北极点;③秋分-冬至,太阳直射点继续向南移动,北极点附近出现极夜,并逐渐扩大到北极圈;④冬至-春分,太阳直射点开始向北移动,北极圈的极夜范围逐渐缩小到北极点。

图1 太阳直射点的移动VS极昼极夜的变化•2、正午太阳高度角正午太阳高度角,指的是当地时间12:00时,太阳光线与地平面的夹角(下图中的α)。

正午太阳高度角的大小,与太阳直射点的位置、观察者的纬度有关,计算公式如下:α= 90°- | β- γ|其中α为正午太阳高度角,β为观察者所处的纬度,γ为太阳直射点的纬度。

其中β-γ表示的是观察者与太阳直射点的纬度差,遵循“同减异加”的规律,即当观察者与太阳直射点位于同一半球时,用减法;当位于不同半球时,用加法。

例如位于同一半球:40°N-20°′N=20°;位于不同半球:40°N-20°S=40°+20°=60°。

图2 正午太阳高度角示意图例题图3 例题答案:B、A精讲精析:(1)分析M地的日期。

①图中的横坐标表示一年中的日期,纵坐标表示纬度(北半球),曲线和数字表示太阳辐射的大小;②从图中可以看出,从左侧边缘到M点,北半球中高纬度的太阳辐射都在增加,23°26′N处从小于30增加到大于40,66°34′N处从0增加到大于40;从M点到右侧边缘,北半球中高纬度的太阳辐射不断减小;③因此,当处于M日期时,北半球中高纬度的太阳辐射达到一年中的最大值,因此M点位于夏至附近。

极夜和极昼是什么意思极夜,顾名思义就是没有白天的意思。

它发生在地球的两极,特别是南北极点上。

而极昼,指得则是整个白天。

它也主要发生于地球的南北回归线之间。

那么既然都说到这儿了,想必你已经猜出这两种极端状态下会发生什么事情了吧!极夜:极夜是最为黑暗寒冷的,虽然对人类影响并不明显,但它却能使宇航员长时间处于失重环境中,因此无论是太空行走还是深海探测,如果发生在这样一个黑暗寒冷又空旷的环境里,几乎是致命的。

极昼:极昼是温暖宜人的。

他与极夜相反,极昼出现的温度适合植物生存。

特别值得注意的是,极昼带的农业季节与常年不同。

从每年3月21日开始直到9月23日结束,持续3个多月的极昼期间,正好赶上春播秋收、冬麦夏种,使粮食作物获得良好收成。

由此可见,极昼对于农业生产具有积极的促进作用,所以才被称为“黄金季节”。

由于两极附近地区平均海拔高,气压低,空气稀薄,导致接近地表的空气很容易流动起来。

加上那里纬度较高,终年吹偏北风,空气的水分少,就更增加了上升气流的强度。

而且由于两极地区的地面比热容小,升温快,降温也快,地表层的热量难以散失,所以尽管当地盛行偏北风,仍十分闷热。

两极地区盛行西风,夹带着湿润的空气,从海洋上带来了大量水汽,成云致雨机率极大,而且一般都伴随着降雪。

另外,极圈内的高压中心,也有利于形成降水。

如果把世界陆地比做棋盘,那么在北半球,北极周围是一条连续的、纵贯的、高压脊,即“围绕北极的山脉”。

在南半球,是南极周围的环形山系,亦即“围绕南极的山脉”。

这些山脉阻挡了南极洲上空的暖空气向北流动,故其上空往往终年积雪不化,成为极地的永久性积雪带。

极地沿海地区的冬季风虽然非常微弱,但是在其影响下,海洋水面上的东北信风还是能够带来丰富的水汽,成为形成雾和雨的重要原因。

每当盛夏,来自北冰洋上空的西南风与来自南极上空的东南风在澳大利亚东部海域相遇,在两者之间的海面上,形成了从欧洲南部至印度尼西亚的巨大水汽输送带。

如果澳大利亚的气候发生变化或极圈的移动速度过快,这个海上水汽通道就会突然关闭,形成一次反常的厄尔尼诺事件,造成全球性的灾害性天气。

8.极昼极夜的解释

一、教材简析及学情分析:

《极昼和极夜的解释》是教科版五年级下《地球的运动》单元的第8课。

本单元重在让学生重演人类对地球运动的探究过程,认识地球是如何运动的——最终认识到地球在逆时针自转和公转,自转产生昼夜现象,公转时由于地轴倾斜产生了四季和极昼极夜现象。

《极昼和极夜的解释》是单元最后一课,本课主要是让学生在地球运动的已有知识基础上,综合运用前面所学的知识对极昼极夜现象进行解释:极昼极夜现象与地球自转、公转和地轴倾斜有关。

通过近一个单元的学习,学生对于地球的运动已经有了一定的认识,对探究的方法(主要是模拟实验、画示意图等)也有了一定的了解,本课主要是综合运用前面所学的知识去探究。

学生对于极昼极夜的有一定的认识,但是非常粗浅、片面的,也许也感觉到了它与地球公转、自转、倾斜有关,但很难把三者综合考虑去分析。

因此,本课要强调综合运用知识,全面分析。

另外,在本课最后一部分是本单元科学概念的综合回顾,教师可以做为一个练习让学生当堂回顾,帮助学生掌握并利用一些未解之谜让激发学生进一步探究的兴趣。

二、教学设计。