我院儿科门诊应用抗菌药物分析

- 格式:pdf

- 大小:59.10 KB

- 文档页数:3

抗菌药在儿科的合理使用抗菌药是治疗感染性疾病的重要工具,但其滥用和不合理使用已成为当今世界范围内广泛关注的问题。

儿科患者更容易出现感染,因此抗菌药在儿科的合理使用尤为重要。

本文将重点讨论抗菌药在儿科的合理使用的原则和方法。

首先,合理的使用抗菌药需根据患者的感染类型和病原体敏感性进行选择。

儿科患者的感染类型多样,如上呼吸道感染、肺炎、腹泻等。

在确定感染类型后,应进行细菌培养和药敏试验,以明确病原体的敏感性,选择适当的抗菌药物。

另外,应注意监测抗菌药物的疗效,若病情持续恶化或无明显改善,则应考虑更换抗菌药物。

其次,在儿科中,应遵循适当的剂量和疗程原则,以确保治疗效果和减少药物的不良反应。

对于儿童来说,其生理特点和药物代谢能力与成人存在差异,因此抗菌药剂量需进行调整。

同时,应遵循完整的疗程,即便患者症状缓解,也应继续使用抗菌药物的疗程,以杜绝抗菌药物滥用,避免感染的复发。

此外,应优先考虑使用窄谱抗生素,以减少广谱抗生素的使用。

广谱抗生素对包括正常菌群在内的机体有较大的破坏作用,容易引起细菌耐药性的产生。

因此,对于儿童,尽可能选择窄谱抗生素以减少这一风险。

另外,近年来,预防性使用抗菌药物已引起广泛关注。

例如,在手术前预防感染、高危患者预防感染等情况下,应慎重使用抗菌药物。

这些预防性使用的抗菌药物应有明确的适应症和用药指南,并且应按照规定的剂量和疗程使用。

此外,要加强儿科医生和家长的教育,提高对抗菌药物合理使用的认识。

儿科医生应积极更新自身的知识,了解抗菌药物的最新研究成果和用药指南。

同时,儿科医生也应加强与家长的沟通,告知他们抗菌药物的适应症、用药原则和可能的不良反应,引导家长合理使用抗菌药物。

综上所述,抗菌药物在儿科的合理使用应遵循感染类型和病原体敏感性选择药物,遵循适当的剂量和疗程原则,优先选择窄谱抗生素,谨慎使用预防性抗菌药物,并加强医生和家长的教育。

通过这些措施,可以有效减少抗菌药物滥用和细菌耐药性的发生,保证儿科患者的治疗效果和安全性。

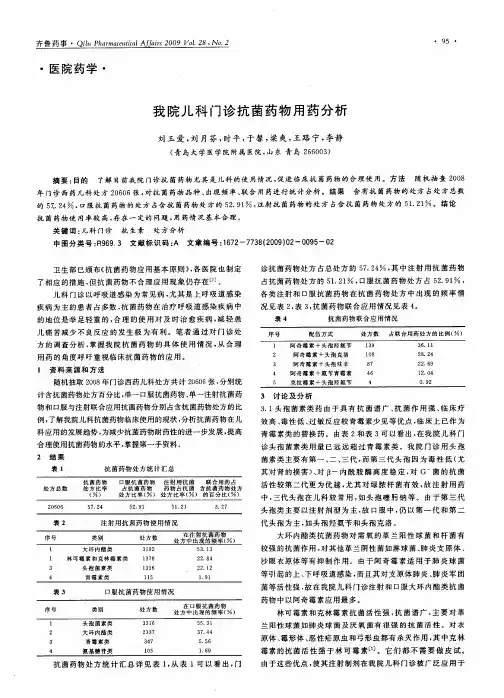

儿科门诊抗菌药物分析摘要:目的:探讨儿科门诊抗菌药物临床分析及其合理性应用。

方法:随机抽取我院门诊2009年2月~2010年2月份儿科门诊处方,对抗菌药物使用情况进行统计分析,并评价用药合理性。

结果与结论:儿科门诊抗菌药物使用存在问题,应加强抗菌药物合理使用的培训及管理,提高儿科抗菌药物合理应用水平,为儿科临床合理应用抗菌药物提供借鉴。

关键词:儿科门诊;抗菌药物;药物分析【中图分类号】r473.7【文献标识码】b【文章编号】1672-3783(2012)04-0235-011 材料与方法我院是一所较大的综合性二甲医院,其用药情况在全地区同行业中具有相对的代表性。

随机抽取2009年2月-2010年2月河池市中医医院儿科门诊处方,对抗菌药物使用情况进行统计分析,统计处方中使用抗菌药物的处方数及抗菌药物的种类,计算含抗菌药物处方的比例和单用或联用的处方数与含抗菌药物处方总数的比例,并进行讨论分析。

2 结果2.1 含抗菌药物处方的比例和抗菌药物单用及联用情况见分析。

儿科门诊使用抗菌药物率为64.8%,所用的抗菌药物分为九大类24种,其中青霉素类:苄星青霉素、青霉素钠、氨苄西林、复方氨苄西林、阿莫西林、苯唑西林、哌拉西林;头孢菌素类:头孢氨苄、头孢唑啉、头孢羟氨苄、头孢噻肟钠;大环内酯类:无味红霉素、乙酰螺旋霉素、麦迪霉素、罗红霉素、阿奇霉素;磺胺类:复方新诺明;喹诺酮类:氟哌酸;氨基糖甙类:庆大霉素;抗真菌类:制霉菌素;氯霉素类:氯霉素;其它类:甲硝唑、黄连素、磷霉素。

其中β-内酰胺类处方药品数所占的比例大,为41.24%。

两种常见抗菌药物联用,常见的配伍方式有7种,含复方新诺明的配伍方式最多有6种。

2.2 常用抗菌药物前10种排序情况分析其中:青霉素类使用率最高(有5个品种),其次是磺胺类(复方新诺明),再次是大环内酯类(无味红霉素)和头孢菌素类(有2个品种)。

拥有干糖浆剂型的抗菌药物使用率较高。

3 讨论3.1 青霉素因其疗效高、毒性小,价格低廉等优势,仍作为革兰氏阴性及革兰氏阳性球菌感染的首选药,在临床上一直被广泛应用;复方新诺明抗菌谱广,疗效确切,使用方便,一般不良反应较少,在临床上应用很多;头孢菌素类对革兰氏阳性球菌及革兰氏阴性杆菌都有作用,而且对耐酸金葡菌有良好抗菌作用,在临床上也很受欢迎。

我院儿科门诊抗菌药物使用分析随着抗生素的广泛使用,医疗卫生领域出现了耐药性增加的现象。

因此,在临床医疗实践中,使用抗菌药物必须科学、合理的使用。

本文将分析我院儿科门诊的抗菌药物使用情况,希望可以发现问题并提出改进措施。

一、抗菌药物使用情况根据我院儿科门诊的记录统计,抗菌药物使用率约占总使用药物的三分之一。

最常用的抗菌药物是头孢类药物和青霉素类药物,例如头孢呋辛和青霉素V钾。

抗菌药物的使用量明显高于其他治疗药物,而且很多患者使用抗菌药物的时候也没有进行敏感性检测。

总体来看,我们院儿科门诊抗菌药物的使用率高于相应水平,且存在滥用和不合理使用现象。

二、抗菌药物滥用现象分析1. 对细菌感染的误诊很多患者因为对病情不了解,往往会将症状简单的归结为细菌感染。

实际上,很多疾病都不是由细菌感染引起的,例如流行性感冒、急性喉炎等,这些疾病使用抗菌药物进行治疗并不能产生理想的效果,反而会刺激细菌株的变异和耐药性的增加,从而加剧医疗卫生领域的耐药性问题。

2. 按照经验治疗在临床医疗实践中,许多医生会凭借经验或者惯用的方法来选择抗菌药物。

这种做法非常危险,因为不了解患者的病情,使用药物不当会导致患者病情加重,对患者健康造成极大的威胁。

3. 抗菌药物自行购买一些家长为了便捷或者觉得便宜,在没有医生建议或者处方的情况下,自行购买抗菌药物进行治疗。

这种使用抗菌药物的方式非常不可取,因为很多抗菌药物都是属于处方药,对患者需求量与用量的掌握度也很难掌握,这种情况下,容易造成严重的过敏反应和副作用。

三、抗菌药物合理使用的措施1.临床医生需要减少抗菌药物的使用医院应该通过加强医护人员的培训,提高其对各种疾病和疾病的识别能力。

根据临床实践情况,及时减少抗菌药物的使用。

在使用抗菌药物的时候,要严格执行用药指导,出示处方,进行要求的敏感变异性检测等。

2. 加强宣传增强患者对细菌感染和抗菌药拥堵的认识。

告诉患者抗菌药物只适用于某些特定情况下,如细菌感染。

我院门诊儿科抗生素处方分析【摘要】目的探讨医院儿科门诊抗生素的应用情况,促进临床合理用药。

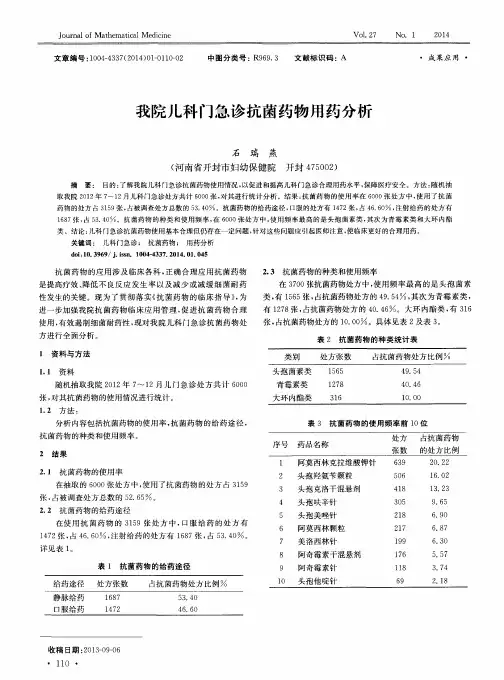

方法随机抽取我院2012 年1月至2012年12月儿科门诊抗生素处方8000张,对抗生素的使用情况进行统计与分析。

结果儿科门诊抗生素使用涉及 4 类15个品种,使用频率最高的是头孢菌素类,不合理使用率为1023%。

结论儿科门诊药物使用基本合理,但存在抗生素使用起点高,超适应证用药等现象。

应进一步加强临床医生合理用药理念,强化抗生素的规范合理,提高儿科抗生素合理应用水平。

【关键词】抗菌药物;调查;门诊儿科患者;用药分析1 资料与方法11 一般资料随机抽取我院儿科2012 年1月至2012 年12月儿科门诊抗生素处方8000 张。

2 结果21 抗生素的使用频率抗菌药物的使用涉及4 类15个品种,使用频率排名前三位的依次为头孢菌素类、大环内酯类、β内酰胺类,使用频率排序前10位的抗菌药物详见表1。

其中静脉给药占5825%,口服给药占4175%。

22 抗生素联合使用基本情况8000 例就诊患儿中,单一用药的4520例,占5650%;二联用药1520例;占1900%;联合抗病毒药1960例,占2450%;未见三联及以上用药情况。

23 抗生素使用的不合理处方情况抗菌药物使用不合理处方818张,占使用抗菌药物处方的1023%。

3 讨论31 起点高我院儿科门诊多使用限制性抗生素,多选用第二代头孢菌素,如头孢孟多,第三代头孢克肟、头孢哌酮等。

临床选用抗菌药物应遵循《抗菌药物临床使用指导原则》,根据感染部位、严重程度、致病菌种类以及细菌耐药情况、患者病理生理特点、药物价格等因素加以综合分析考虑。

一般对轻度与局部感染患者应首先选用非限制使用抗菌药物进行治疗;严重感染、免疫功能低下者合并感染或病原菌只对限制使用抗菌药物敏感时,可选用限制使用抗菌药物治疗;特殊使用抗菌药物的选用应从严控制[1]。

32 给药途径我院门诊儿童处方抗菌药注射给药占抗生素使用的5825%,分析原因可能与患儿年龄小,病情变化快,依从性差有关。

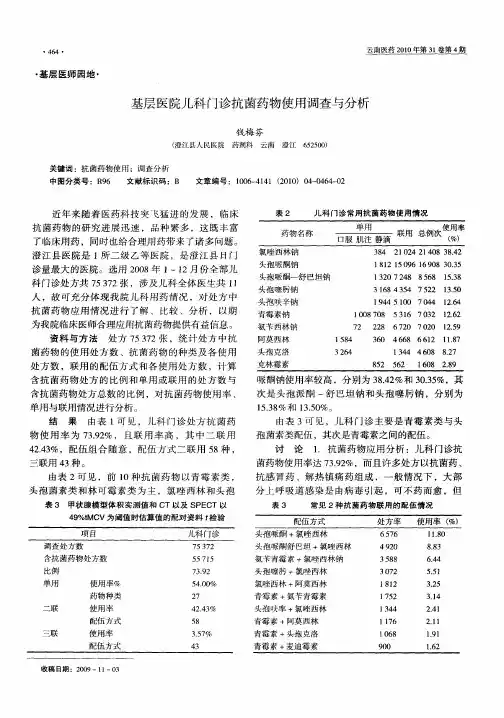

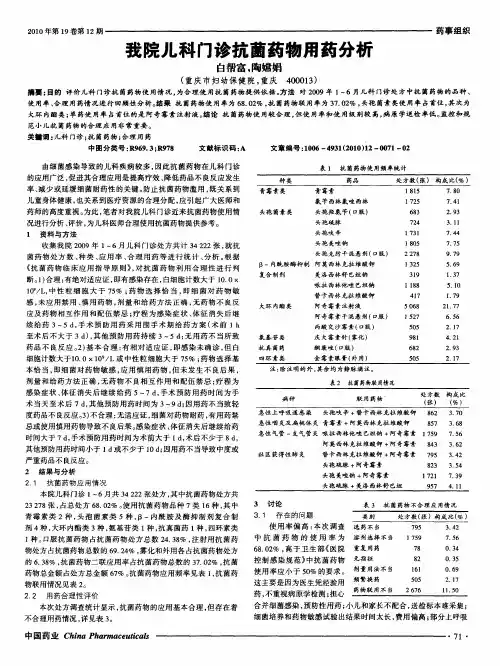

儿科门诊抗菌药物应用分析【摘要】目的分析河南省确山县人民医院儿科抗菌药物的应用情况和其合理性。

方法对本院2010年1月至6月儿科门诊处方的联合应用、应用类别、病种分类、DDDs、DUI等指标进行分析。

结果抗菌药物使用率为76%;头孢菌素类应用最多;上呼吸道感染抗菌药物使用率最高;在用药频度前10位中,头孢他啶、头孢哌酮/舒巴坦、阿奇霉素占前3位;有5种抗菌药物DUI>1。

结论本院儿科门诊抗菌使用存在滥用现象,应严格执行《抗菌药物临床应用指导原则》,谨慎选择抗菌药物,减少使用频度,避免滥用。

【关键词】抗菌药物;用药频度;药品利用指数抗菌药物是儿科应用最广泛、价格相对较为昂贵的一类药物,合理应用抗菌药物是患者安全有效治疗的前提,也是临床药学关注的核心问题。

其不合理应用会导致细菌耐药性增加、副反应增多。

作者通过对2010前半年儿科门诊的处方的统计分析,了解临床用药情况和趋势,以达到节约医药资源,规范临床合理应用抗菌药物的目的。

1 资料与方法1.1 一般资料随机抽取2010年1月至6月每月3 d儿科门诊处方,共2156张。

年龄最大的13岁,最小的5 d,平均4.5岁。

统计其中抗菌药物的应用数据。

1.2 方法根据《中华人民共和国药典•临床用药须知》[1]对儿科应用的抗菌药物进行分类;根据世界卫生组织推荐的《药品的解剖学治疗学和化学分类学和规定日剂量》[2],并结合《新编药物学》[3]和药品说明书确定限定日剂量(defined daily dose,DDD)。

用药频度(DDDs)=该药消耗总量/DDD,反映了临床医生对某种药品的选择性倾向。

药品利用指数(drug utilization index,DUI)=DDDs/总用药天数,DUI≤1.0, 说明药物使用比较合理。

2 结果2.1 抗菌药物使用情况在2156张处方中,有1638张患儿处方使用了抗菌药物,占76%。

抗菌药物的使用有763例次,其中静脉途径给药535次,占70.1 %;肌肉注射19例次,占2.5%;口服209例次,占27.4 %。

我院儿科门诊用药不合理的处方分析引言:儿科门诊是医院中就诊人数较多的科室之一,因为孩子的免疫系统尚未发育完全,容易受到外界环境的影响,导致各种疾病的发生。

儿科门诊的用药问题一直备受关注,需要医务人员特别重视。

我们发现在我院儿科门诊中存在一些用药不合理的处方情况,这不仅影响了患儿的治疗效果,还可能给患儿带来不良的健康影响。

有必要对我院儿科门诊用药不合理的处方进行分析,找出问题所在,提出改进措施。

一、用药不合理的情况分析1. 过度使用抗生素抗生素是治疗细菌感染的有效药物,但过度使用抗生素会导致耐药性的产生。

然而在我院的儿科门诊中,我们发现一些医生在诊断出感冒、咳嗽等症状时,往往会过度使用抗生素。

事实上,绝大多数的感冒和咳嗽是由病毒引起的,并不需要使用抗生素。

过度使用抗生素不仅不能治愈疾病,还可能导致耐药性的产生,给患儿带来潜在的健康风险。

2. 重复开具抗菌药物在一些患儿连续就诊时,我们发现有医生会重复开具抗菌药物,甚至在患儿症状未见好转的情况下,仍然继续开具相同成分的抗菌药物。

这种行为不仅浪费患儿家长的金钱,还可能对患儿的身体造成不良影响。

3. 用药剂量不合理在一些处方中,我们还发现了一些用药剂量不合理的情况。

有些医生在开具处方时,未能根据患儿的年龄、体重等因素做出合理的剂量调整,导致患儿服药过量或者过少,影响了药物的疗效。

4. 忽视不良反应和禁忌症在一些处方中,我们还发现了医生忽视患儿的过敏史、禁忌症等情况,继续给患儿开具存在严重不良反应风险的药物。

这种行为可能给患儿带来严重的健康风险。

以上情况表明我院儿科门诊用药存在一定的不合理之处,这不仅影响了患儿的治疗效果,还给患儿带来健康风险。

有必要对我院儿科门诊用药不合理的处方进行分析,并提出改进意见。

二、改进措施1. 加强医务人员的用药知识培训针对用药不合理的情况,我们首先需要加强医务人员的用药知识培训。

通过开展各种形式的培训,提高医务人员对用药的认识,使他们能够正确地判断疾病的类型,合理地选择药物进行治疗。

新生儿科抗菌药物合理应用一、引言新生儿科是医院中一个特殊的科室,主要负责诊断和治疗新生儿疾病。

由于新生儿免疫系统尚未完全发育,抵抗力较弱,容易受到各种病原体的侵袭,因此抗菌药物在新生儿科的应用显得尤为重要。

然而,由于新生儿药物代谢和排泄功能不完善,抗菌药物的合理应用成为了临床工作中的关键问题。

本文旨在探讨新生儿科抗菌药物合理应用的相关问题,以期为临床工作提供参考。

二、新生儿科抗菌药物合理应用的原则1.明确指征:抗菌药物的应用应严格掌握适应症,避免无指征的预防性使用。

在诊断新生儿感染时,应充分评估病情,根据病原体种类、病情严重程度、患儿年龄等因素综合考虑是否使用抗菌药物。

2.选择合适的抗菌药物:根据病原体种类、药物敏感试验结果、药物的药代动力学特点等因素选择合适的抗菌药物。

新生儿常用的抗菌药物包括青霉素类、头孢菌素类、大环内酯类等,应根据具体情况选择。

3.合理剂量:新生儿药物代谢和排泄功能不完善,抗菌药物的剂量应根据患儿体重、年龄、肝肾功能等因素进行调整。

避免使用过量或过少的药物剂量,以确保疗效并减少不良反应。

4.合理疗程:抗菌药物的应用应根据病原体种类、病情严重程度、药物敏感试验结果等因素确定合理的疗程。

避免疗程过短导致病情复发或疗程过长导致药物耐药性的产生。

5.密切观察:在抗菌药物应用过程中,应密切观察患儿的病情变化和药物不良反应。

如出现药物过敏、肝肾功能损害等不良反应,应立即停药并采取相应的处理措施。

三、新生儿科抗菌药物合理应用的注意事项1.避免滥用:新生儿科抗菌药物的应用应避免滥用,避免无指征的预防性使用。

滥用抗菌药物会导致药物耐药性的产生,增加治疗难度和医疗成本。

2.注意药物相互作用:新生儿科抗菌药物的应用应注意药物相互作用,避免与其他药物发生不良反应。

例如,青霉素类药物与氨基糖苷类药物合用可增加肾毒性,应避免同时使用。

3.注意药物过敏:新生儿科抗菌药物的应用应注意药物过敏的发生。

在应用抗菌药物前,应询问患儿过敏史并进行过敏试验,如出现过敏反应,应立即停药并采取相应的处理措施。