九年级上 第二章 数据的离散程度讲学稿

- 格式:doc

- 大小:121.76 KB

- 文档页数:6

数据的离散程度【教学内容】本节课共有两课时,主要让学生在具体的情境中,逐渐理解极差、方差、标准差等概念及其计算方法,领悟极差、方差、标准差都是刻画一组数据的离散程度,理解一组数据的稳定性与极差、方差、标准差等数值的大小相关。

【课时安排】2课时【教学重点】会计算某些数据的极差、标准差和方差。

【教学难点】理解数据离散程度与三个“差”之间的关系。

【第一课时】【教学目标】本节课在学生在有了初步的统计意识,并能对数据进行相应的处理和分类的基础上,又安排学生怎样对数据进行分析,力图使学生在统计意识和方法上再上一个台阶。

通过对现实生活中的某外贸公司对几个不同的厂家鸡腿的质量进行分析,引出极差、方差、标准差等相关概念,从而培养学生的统计应用能力。

因此,本节课的目标为:1.知识与技能:了解刻画数据离散程度的三个量度极差、标准差和方差,能借助计算器求出相应的数值。

2.过程与方法:经历表示数据离散程度的几个量度的探索过程,通过实例体会用样本估计总体的统计思想,培养学生的数学应用能力。

3.情感与态度:通过小组合作活动,培养学生的合作意识;通过解决实际问题,让学生体会数学与生活的密切联系。

【教学过程】注意事项:教师要及时对学生的学习情况进行评价。

(四)课堂小结内容:引导学生用“我知道了……”,“我发现了……”,“我学会了……”,“我想我以后将……”语言小结方差和标准差的运用。

目的:发挥学生的主观能动性,培养学生归纳总结知识的能力。

注意事项:在发挥学生的主观能动性的同时,不要忽略教师的主导作用。

【作业布置】课本习题3.5的第1、2、3题。

【教学反思】方差与标准差都是用来衡量一个样本波动大小的统计量,对一组数据的变化情况起着至关重要的作用。

因此,在教学中,对于如何引入这两个基本概念可采用灵活多变的方法,切忌将这些概念与公式直接教给学生,要让学生在体会仅有平均水平还难以准确地刻画一组数据时,使学生的现有知识与现实矛盾产生碰撞时而产生一种急于解决问题的心情,从而探索出这两个概念,使学生在解决实际问题的过程中认识到“波动状况”的意义和影响,形成一定的统计意识和解决问题的能力,进一步体会数学的应用价值。

初中数学知识归纳统计数据的集中趋势和离散程度统计学是一门研究数据收集、处理、分析和解释的学科,它在生活中的应用非常广泛。

在统计学中,我们常常需要描述数据的集中趋势和离散程度。

本文将介绍几种常见的数据集中趋势和离散程度的统计量以及它们的含义和计算方法。

一、数据的集中趋势数据的集中趋势是指一组数据向某个中心值靠拢的趋势。

常用的统计量有均值、中位数和众数。

1. 均值(Mean)均值是指一组数据的总和除以数据的个数。

它是最常用的集中趋势统计量,用于表示数据的平均水平。

计算均值的方法是将所有数据相加,然后除以数据的个数。

2. 中位数(Median)中位数是指一组数据中处于中间位置的值。

当数据集的个数为奇数时,中位数就是数据排序后的中间值;当数据集的个数为偶数时,中位数是中间两个数的平均值。

计算中位数的方法是将数据从小到大排序,然后找到中间位置的值。

3. 众数(Mode)众数是指一组数据中出现次数最多的数值。

一个数据集可能有一个或多个众数,也可能没有众数。

计算众数的方法是统计每个数值出现的频数,然后找到频数最大的数值。

二、数据的离散程度数据的离散程度是指一组数据的分散程度或波动程度。

常用的统计量有极差和标准差。

1. 极差(Range)极差是指一组数据的最大值与最小值之间的差值。

它是最简单的离散程度统计量,可以直观地反映数据的变化范围。

计算极差的方法是将最大值减去最小值。

2. 标准差(Standard Deviation)标准差是指一组数据偏离平均值的程度。

它通过计算每个数据与均值的差的平方,并求平均值来衡量数据的离散程度。

标准差越大,数据的离散程度越大。

计算标准差的方法包括计算均值、计算每个数据与均值的差的平方,并求平均值再开方。

三、应用举例现在我们来举两个实际问题的例子,通过计算集中趋势和离散程度的统计量来分析数据。

例1:小明的五次数学考试成绩分别是85、92、88、79和90,求这五次考试成绩的均值、中位数、众数、极差和标准差。

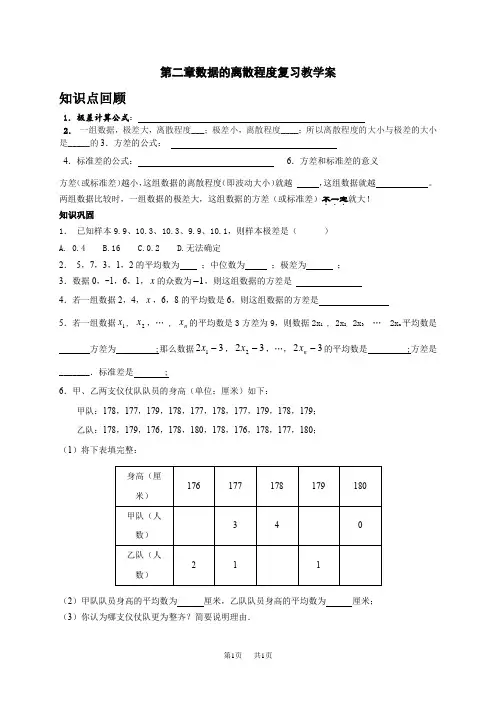

第1页 共1页 第二章数据的离散程度复习教学案

知识点回顾

1.极差计算公式:

2. 一组数据,极差大,离散程度___;极差小,离散程度____;所以离散程度的大小与极差的大小是_____的3.方差的公式:

4.标准差的公式: 6.方差和标准差的意义

方差(或标准差)越小,这组数据的离散程度(即波动大小)就越 ,这组数据就越 。

两组数据比较时,一组数据的极差大,这组数据的方差(或标准差)不一定...

就大! 知识巩固

1. 已知样本9.9、10.3、10.3、9.9、10.1,则样本极差是( )

A. 0.4

B.16

C.0.2

D.无法确定

2. 5,7,3,1,2的平均数为 ;中位数为 ;极差为 ;

3.数据0,-1,6,1,x 的众数为1-,则这组数据的方差是

4.若一组数据2,4,x ,6,8的平均数是6,则这组数据的方差是

5.若一组数据1x , 2x ,… , n x 的平均数是3方差为9,则数据2x 1 , 2x 2, 2x 3 … 2x n 平均数是 方差为 ;那么数据321-x ,322-x ,…,32-n x 的平均数是 ;方差是_______.标准差是 ;

6.甲、乙两支仪仗队队员的身高(单位:厘米)如下:

甲队:178,177,179,178,177,178,177,179,178,179;

乙队:178,179,176,178,180,178,176,178,177,180;

(1)将下表填完整:

(2)甲队队员身高的平均数为 厘米,乙队队员身高的平均数为 厘米;

(3)你认为哪支仪仗队更为整齐?简要说明理由.。

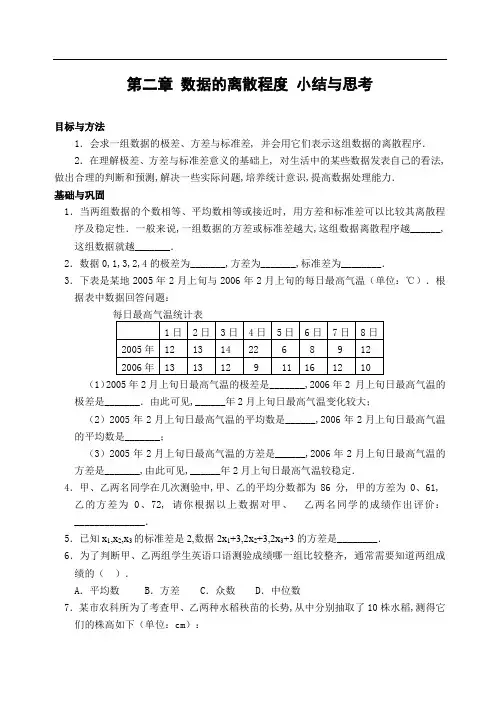

第二章数据的离散程度小结与思考目标与方法1.会求一组数据的极差、方差与标准差,•并会用它们表示这组数据的离散程序.2.在理解极差、方差与标准差意义的基础上,•对生活中的某些数据发表自己的看法,做出合理的判断和预测,解决一些实际问题,培养统计意识,提高数据处理能力.基础与巩固1.当两组数据的个数相等、平均数相等或接近时,•用方差和标准差可以比较其离散程序及稳定性.一般来说,一组数据的方差或标准差越大,这组数据离散程序越______,这组数据就越_______.2.数据0,1,3,2,4的极差为_______,方差为_______,标准差为________.3.下表是某地2005年2月上旬与2006年2月上旬的每日最高气温(单位:℃).根据表中数据回答问题:(1)2005年2月上旬日最高气温的极差是_______,2006年2•月上旬日最高气温的极差是_______.由此可见,______年2月上旬日最高气温变化较大;(2)2005年2月上旬日最高气温的平均数是______,2006年2月上旬日最高气温的平均数是_______;(3)2005年2月上旬日最高气温的方差是______,2006年2月上旬日最高气温的方差是_______,由此可见,______年2月上旬日最高气温较稳定.4.甲、乙两名同学在几次测验中,甲、乙的平均分数都为86分,•甲的方差为0、61,•乙的方差为0、72,•请你根据以上数据对甲、••乙两名同学的成绩作出评价:______________.5.已知x1,x2,x3的标准差是2,数据2x1+3,2x2+3,2x3+3的方差是________.6.为了判断甲、乙两组学生英语口语测验成绩哪一组比较整齐,•通常需要知道两组成绩的().A.平均数 B.方差 C.众数 D.中位数7.某市农科所为了考查甲、乙两种水稻秧苗的长势,从中分别抽取了10株水稻,测得它们的株高如下(单位:cm):甲:9,14,12,16,13,16,10,10,15,15;乙:11,11,15,16,13,10,12,15,13,14.试计算这两个样本的平均数、极差、方差和标准差(精确到0、1),•并估计哪种水稻秧苗的长势比较整齐.拓展与延伸8.某校要从王明和李军两名同学中挑选一人参加竞赛,他们在最近的5次选拔测试中的成绩分别如下表:根据表中数据解答下列问题:(1(2)在这5次测试中,成绩比较稳定的同学是谁?若将80分以上(含80分)的成绩视为优秀,王明、李军在这5次测试中的优秀率各是多少?(3)历届竞赛表明,成绩达到80分以上(含80分)就很可能获奖,成绩达到90•分以上(含90分)就很可能获得一等奖,你认为应选择谁参加竞赛比较合适?说明你的理由.答案:1.大,不稳定 2..(1)16℃,7℃,2005;(2)12℃,12℃;(3)20、75,4,2006.4.两名同学成绩的平均水平相当,但甲同学的成绩比乙同学稳定.5.16 6.B7.甲、乙两种水稻秧苗长势的平均数均为13cm;极差甲为7cm,乙为6cm;•方差甲为6、2cm2,乙为3、6cm2;标准差甲约为2、5cm,乙约为1、9cm;乙种水稻秧苗的长势比较整齐.8.(1)(2)在这5次考试中,成绩比较稳定的是李军,王明的优秀率为40%,李军的优秀率为80%;(3)方案一:我选择李军去参加比赛,因为李军的优秀率高,有4次得80分,成绩比较稳定,获奖机会大.方案二:我选择王明去参加比赛,因为王明的成绩获得一等奖的几率比较高,有2次90分以上(含90分),因此有可能获得一等奖.。

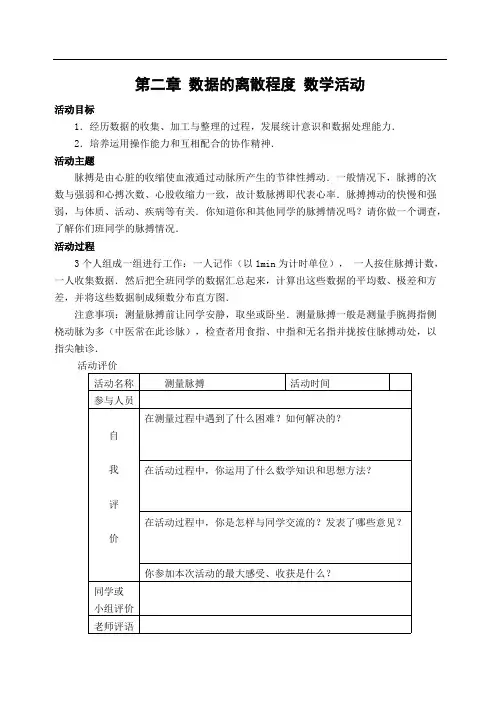

第二章 数据的离散程度 数学活动活动目标1.经历数据的收集、加工与整理的过程,发展统计意识和数据处理能力.2.培养运用操作能力和互相配合的协作精神.活动主题脉搏是由心脏的收缩使血液通过动脉所产生的节律性搏动.一般情况下,脉搏的次数与强弱和心搏次数、心股收缩力一致,故计数脉搏即代表心率.脉搏搏动的快慢和强弱,与体质、活动、疾病等有关.你知道你和其他同学的脉搏情况吗?请你做一个调查,了解你们班同学的脉搏情况.活动过程3个人组成一组进行工作:一人记作(以1min 为计时单位), 一人按住脉搏计数,一人收集数据.然后把全班同学的数据汇总起来,计算出这些数据的平均数、极差和方差,并将这些数据制成频数分布直方图.注意事项:测量脉搏前让同学安静,取坐或卧坐.测量脉搏一般是测量手腕拇指侧桡动脉为多(中医常在此诊脉),检查者用食指、中指和无名指并拢按住脉搏动处,以指尖触诊.活动评价活动名称测量脉搏活动时间参与人员在测量过程中遇到了什么困难?如何解决的?在活动过程中,你运用了什么数学知识和思想方法? 在活动过程中,你是怎样与同学交流的?发表了哪些意见?自我评价你参加本次活动的最大感受、收获是什么?同学或小组评价老师评语后花园妙趣角 6 174猜想1955年,卡普耶卡(D.R.Kaprekar)研究了对四位数的一种变换:任意给出四位数k0,用它的4个数字由大到小重新排列成一个四位数m,再减去它的反序数rev(m),得出数k1=m-rev(m),然后继续对k1重复上述变换,得出数k2.如此进行下去,卡普耶卡发现, 无论k0是多大的四位数,只要4个数字不全相同,最多进行7次这样的变换,就会出现四位数6 174.例如:k0=5 298,k1=9 852-2 589=7 263,k2=7 632-2 367=5 265,k3=6 552-2556=3 996,k4=9 963-3 699=6 264,k5=6 642-2 466=4 176,k6=7 641- 1 467= 6174.后来,这个问题就流传下来,人们称这个问题为“6 174问题”,上述变换称为卡普耶卡变换,简称K变换.一般地,只要在0,1,2,…,9中任取4个不全相等的数字组成一个整数k0(不一定是四位数),然后从k0开始不断地做K变换,得出数k1,k2,k3……则必有某个m(m≤7),使得k m=6 174.如果从0,1,2,…,9中任取n个不全相同的数字组成一个十进制数k0(不一定是n位数),然后,从k0开始不断地做K变换,得出k1,k2,……那么结果会是怎样的呢? 现在已经知道的是:n=2,只能形成一个循环:(27,45,09,81,63).例如取两个数字7与3, 连续不断地做K变换,得出:36,27,45,09,81,27……出现循环.n=3,只能形成一个循环:(495).n=4,只能形成一个循环:(6 174).n=5,已经发现三个循环:(53 855,59 994);(62 964,71 973,83 952,74 943),(63 954,61 974,82 962,75 933).n=6,已经发现三个循环:(642 654,…),(631 764,…),(549 945,…),n=7,已经发现一个循环:(8 719 722,…).n=8,已经发现四个循环:(63 317 664),(97 508 421),(83 208 762,…), ( 86 308 632,…).n=9,已经发现三个循环:(864 197 532),(975 296 421,…),(965 296 431,…).答案:略.。

初三复习案:极差、方差与标准差——数据的离散程度【学习目标】 一. 教学内容: 数据的离散程度 二. 学习目标:1. 掌握极差的定义,了解极差反映一组数据的变化范围,能够通过极差的大小来判断一组数据的波动情况。

2. 了解衡量一组数据的波动大小除了平均数、极差外,还有方差、标准差、理解方差、标准差的定义,会计算一组数据的方差和标准差,了解样本的方差,样本标准差、总体方差的意义,会用简化的计算公式求一组数据的方差、标准差,会比较两组数据的波动情况。

三. 重点:极差的定义,方差、标准差的应用。

四、难点:会用极差的意义判断一组数据的波动情况,利用方差、标准差描述社会生活的方方面面,在实际运用时理解相关数据之间的规律。

【学习内容】 (一)知识要点知识点1:表示数据集中趋势的代表平均数、众数、中位数都是描述一组数据集中趋势的特征数,只是描述的角度不同,其中平均数的应用最为广泛。

知识点2:表示数据离散程度的代表极差的定义:一组数据中最大值与最小值的差,能反映这组数据的变化范围,我们就把这样的差叫做极差。

极差=最大值-最小值,一般来说,极差小,则说明数据的波动幅度小。

知识点3:生活中与极差有关的例子 在生活中,我们经常用极差来描述一组数据的离散程度,比如一支篮球队队员中最高身高与最矮身高的差。

一家公司成员中最高收入与最低收入的差。

知识点4:平均差的定义在一组数据x 1,x 2,…,x n 中各数据与它们的平均数-x 的差的绝对值的平均数即T=|)x x ||x x ||x x (|n1n 21----+⋅⋅⋅+-+-叫做这组数据的“平均差”。

“平均差”能刻画一组数据的离散程度,“平均差”越大,说明数据的离散程度越大。

知识点5:方差的定义在一组数据x 1,x 2,…,x n 中,各数据与它们的平均数差的平方,它们的平均数,即S 2=])x x ()x x ()x x [(n12n 2221----+⋅⋅⋅+-+-来描述这组数据的离散程度,并把S 2叫做这组数据的方差。

初中数学什么是数据的离散程度如何判断数据的离散程度数据的离散程度是指数据集中观测值的分散程度或变异程度。

它可以帮助我们了解数据的集中趋势以及观测值与集中趋势之间的差异程度。

以下是判断数据的离散程度的几种常用方法:1. 极差(Range):极差是最简单的度量数据离散程度的方法。

它是将数据集中最大值与最小值之间的差异量化。

极差越大,数据的离散程度越高。

然而,极差只考虑了最大值和最小值,忽略了其他观测值的分布情况。

2. 方差(Variance):方差是衡量数据离散程度的常用方法。

它计算了每个观测值与数据集均值之间的差异的平方,并求平均值。

方差越大,数据的离散程度越高。

方差能够考虑数据集中所有观测值的分布情况,但它的计算结果是以观测值的平方为单位,不易理解。

3. 标准差(Standard Deviation):标准差是方差的平方根。

它是衡量数据离散程度的常用方法,也是最常见的统计量之一。

标准差具有与原始观测值相同的单位,更易理解和解释。

标准差越大,数据的离散程度越高。

4. 变异系数(Coefficient of Variation):变异系数是标准差与均值的比值,乘以100%。

它是衡量数据离散程度相对于均值的相对程度的方法。

变异系数越高,数据的离散程度相对于均值越高。

变异系数适用于比较不同数据集之间的离散程度,尤其是当数据集具有不同的均值时。

除了上述方法,还有其他一些统计量和图形可以用来判断数据的离散程度,如中位数绝对偏差、四分位极差和箱线图等。

总结起来,数据的离散程度是指数据集中观测值的分散程度或变异程度。

判断数据的离散程度的方法包括极差、方差、标准差和变异系数等。

这些方法能够帮助我们了解数据的集中趋势以及观测值与集中趋势之间的差异程度。

选择合适的方法要根据数据的性质和分布情况来决定。

数据的集中趋势与离散程度——知识讲解撰稿:杜少波 责编:张晓新【学习目标】1、掌握平均数、加权平均数的意义和求法,体会用样本平均数估计总体平均数的思想.2、了解中位数和众数的意义,掌握中位数的求法,并会找一组数据的众数.3、了解方差的意义及求法,体会用样本方差估计总体方差的思想,能用方差解决一些实际问题.4、从事收集、整理、描述和分析数据得出结论的统计活动,经历数据处理的基本过程,体验统计与生活的联系,感受统计在生活和生产中的作用. 【要点梳理】要点一、平均数和加权平均数 1.平均数一般地,如果有n 个数据123n x x x x 、、、…,那么,()1231n x x x x n⋅⋅⋅++++就是这组数据的算术平均数,简称平均数,用“x ”表示.即()1231n x x x x x n=⋅⋅⋅++++. 要点诠释:(1)平均数表示一组数据的“平均水平”,反映了一组数据的集中趋势.(2)平均数的大小与一组数据里的每个数据均有关系,其中任意一个数据的变动都会引起平均数的变动,所以平均数容易受到个别特殊值的影响. 2.加权平均数若数据1x 出现1f 次,2x 出现2f 次,3x 出现3f 次……k x 出现k f 次,这组数据的平均数为x ,则x =1122k k12kx f x f x f f f +f +++++……(其中1f +2f +…+k f =n ,k ≤n )在一组数据中,数据重复出现的次数f 叫做这个数据的权.按照上述方法求出的平均数,叫做加权平均数.数据的权能够反映数据的相对“重要程度”. 要点诠释:(1)k f 越大,表示k x 的个数越多,“权”就越重. “权”越重,对平均数的影响就越大.加权平均数的分母恰好为各权的和.(2)加权平均数实际上是算术平均数的另一种表现形式,是平均数的简便运算. 要点二、中位数和众数 1.中位数一般地,当一组数据按大小顺序排列后,位于正中间的一个数据(当数据的个数是奇数时)或正中间两个数据的平均数(当数据的个数是偶数时)叫做这组数据的中位数. 要点诠释:(1)一组数据的中位数是唯一的;一组数据的中位数不一定出现在这组数据中. (2)由一组数据的中位数可以知道中位数以上和以下数据各占一半. 2.众数一组数据中出现次数最多的数据叫做这组数据的众数. 要点诠释:(1)一组数据的众数一定出现在这组数据中;一组数据的众数可能不止一个. (2)众数是一组数据中出现次数最多的数据而不是数据出现的次数. 要点三、平均数、中位数与众数的联系与区别联系:平均数、众数、中位数都是反映数据集中趋势的统计量,能从不同的角度提供信息.区别:平均数能充分利用数据提供的信息,它的使用最为广泛,能刻画一组数据整体的平均状态,但不能反映个体性质,易受极端值的影响.中位数代表了这组数据数值大小的“中点”,不易受极端值影响,但不能充分利用所有数据的信息.众数反映一组数据中出现次数最多的数据.一组数据中,众数可能不止一个,也可能没有.总之,要根据具体问题来选择刻画一组数据的集中程度的统计量,选择的统计量要能够更客观地反映实际背景. 要点四、方差设一组数据是12,,n x x x …,,它们的平均数是x ,我们用()[]222212)(...)(1x x x x x x nS n -++-+-=来衡量这组数据的离散程度,并把它叫做这组数据的方差.一组数据的方差越大,说明这组数据的离散程度越大,越不稳定. 在两组数据的平均数相差较大时,以及在比较单位不同的两组数据时,不能直接用方差来比较它们的离散程度. 要点诠释:(1)方差反映的是一组数据偏离平均值的情况.方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动越小.(2)一组数据的每一个数都加上(或减去)同一个常数,所得的一组新数据的方差不变. (3)一组数据的每一个数据都变为原来的k 倍,则所得的一组新数据的方差变为原来的2k倍.要点五、用样本估计总体在考察总体的平均水平或方差时,往往都是通过抽取样本,用样本的平均水平或方差近似估计得到总体的平均水平或方差. 要点诠释:(1)如果总体数量太多,或者从总体中抽取个体的试验带有破坏性,都应该抽取样本.取样必须具有尽可能大的代表性.(2)用样本估计总体时,样本容量越大,样本对总体的估计也越精确.样本容量的确定既要考虑问题本身的需要,又要考虑实现的可能性所付出的代价. 【典型例题】类型一、平均数、众数和中位数1、某选手在青歌赛中的得分如下(单位:分):99.60,99.45,99.60,99.70,98.80,99.60,99.83,则这位选手得分的众数和中位数分别是( ) A .99.60,99.70 B .99.60,99.60 C .99.60,98.80 D .99.70,99.60 【思路点拨】根据众数和中位数的定义求解即可. 【答案】B ;【解析】解:数据99.60出现3次,次数最多,所以众数是99.60;数据按从小到大排列:99.45,99.60,99.60,99.60,99.70,99.80,99.83,中位数是99.60.故选B .【总结升华】本题考查了中位数,众数的意义.找中位数的时候一定要先排好顺序,然后再根据奇数和偶数个来确定中位数.如果数据有奇数个,则正中间的数字即为所求;如果是偶数个,则找中间两位数的平均数.众数是一组数据中出现次数最多的数据,注意众数可以不止一个. 举一反三:【高清课堂 数据的分析 例8】【变式1】若数据3.2,3.4,3.2,x ,3.9,3.7的中位数是3.5,则其众数是________,平均数是________. 【答案】3.2;3.5; 解:由题意3.43.5, 3.62x x +==,所以众数是3.2,平均数是3.5. 【变式2】某中学随机地调查了50名学生,了解他们一周在校的体育锻炼时间,结果如下表所示:则这50名学生这一周在校的平均体育锻炼时间是( ) A .6.2小时 B .6.4小时 C .6.5小时 D .7小时 【答案】B ;解:根据题意得:(5×10+6×15+7×20+8×5)÷50 =(50+90+140+40)÷50 =320÷50 =6.4(小时).故这50名学生这一周在校的平均体育锻炼时间是6.4小时. 类型二、利用平均数、众数、中位数解决问题2、某校欲招聘一名数学教师,学校对甲、乙、丙三位候选人进行了三项能力测试,各项测试成绩满分均为100分,根据结果择优录用.三位候选人的各项测试成绩如下表所示:测试项目 测试成绩甲 乙 丙 教学能力 85 73 73 科研能力 70 71 65 组织能力647284(2)根据实际需要,学校将教学、科研和组织三项能力测试得分按5:3:2的比例确定每人的成绩,谁将被录用,说明理由. 【思路点拨】(1)运用求平均数公式()1231n x x x x n⋅⋅⋅++++即可求出三人的平均成绩,比较得出结果;(2)将三人的成绩按比例求出测试成绩,比较得出结果. 【答案与解析】解:(1)甲的平均成绩为:(85+70+64)÷3=73,乙的平均成绩为:(73+71+72)÷3=72, 丙的平均成绩为:(73+65+84)÷3=74, ∴ 候选人丙将被录用.(2)甲的测试成绩为:(85×5+70×3+64×2)÷(5+3+2)=76.3,乙的测试成绩为:(73×5+71×3+72×2)÷(5+3+2)=72.2, 丙的测试成绩为:(73×5+65×3+84×2)÷(5+3+2)=72.8,∴ 候选人甲将被录用.【总结升华】5、3、2即各个数据的“权”,反映了各个数据在这组数据中的重要程度,按加权平均数来录用. 举一反三:【高清课堂 数据的分析 例10】【变式】小王在八年级第一学期的数学成绩分别为:测验一得89分,测验二得78分,测验三得85分,期中考试得90分,期末考试得87分,如果按照平时、期中、期末的10%、30%、60%量分,那么小王该学期的总评成绩应该为多少?【答案】解:小王平时测试的平均成绩897885843x ++==(分). 所以8410%9030%8760%87.610%30%60%⨯+⨯+⨯=++(分). 答:小王该学期的总评成绩应该为87.6分. 【高清课堂 数据的分析 例11】3、下表是七年级(2)班30名学生期中考试数学成绩表(已破损).已知该班学生期中考试数学成绩平均分是76分. (1)求该班80分和90分的人数分别是多少?(2)设此班30名学生成绩的众数为a ,中位数为b ,求a b +的值. 【答案与解析】解:(1)设该班得80分的有x 人,得90分的有y 人.根据题意和平均数的定义,得257330,763050260570780901003,x y x y +++++=⎧⎨⨯=⨯+⨯+⨯+++⨯⎩整理得13,89109,x y x y +=⎧⎨+=⎩ 解得8,5.x y =⎧⎨=⎩即该班得80分的有8人,得90分的有5人.(2)因为80分出现8次且出现次数最多.所以a =80,第15、16两个数均为80分,所以b =80,则a b +=80+80=160.【总结升华】本题为统计题,考查平均数、众数与中位数的意义.解题的关键是准确理解题意,建立等量关系. 举一反三:【变式】某教师为了对学生零花钱的使用进行教育指导,对全班50名学生每人一周内的零花钱数额进行了调查统计,并绘制了统计图表如图所示的统计图.零花钱数额(元) 5 10 15 20学生个数(个)a15 20 5请根据图表中的信息,回答以下问题.(1)求a的值;(2)求这50名学生每人一周内的零花钱额的众数和平均数.【答案】解:(1) a=50-15-20-5=10.(2)众数是15.平均数为150(5×10+10×15+15×20+20×5)=12.类型三、方差4.甲、乙两班举行汉字输入比赛,•参赛学生每分钟输入汉字的个数经统计计算后,填入下表:班级参加人数中位数方差平均字数甲 55 149 191 135乙 55 151 110 135(1)甲、乙两班学生成绩的平均水平相同;(2)乙班优秀的人数多于甲班优秀的人数(每分钟输入汉字150个为优秀)(3)甲班学生成绩的波动情况比乙班成绩波动大.A.(1)(2) B.(1)(2)(3) C.(2)(3) D.(1)(3)【思路点拨】理清表格中所列数据代表的含义,以及数据差异而导致的不同.【答案】B【解析】甲、乙两班学生的平均字数都是135个/分钟,所以平均水平相同;从中位数上看,乙班的151大于甲班的149,表明乙班优秀的人数多于甲班优秀的人数;从方差上看,甲班的方差大于乙班的方差,所以甲班学生成绩的波动情况比乙班成绩波动大.因此,(1)(2)(3)都正确,选B.【总结升华】此类题关键是要能从表格中筛选出所需要的信息,理解每个数据所代表的含义. 举一反三:【变式】甲、乙两人各射击6次,甲所中的环数是8,5,5,A,B,C, 且甲所中的环数的平均数是6,众数是8;乙所中的环数的平均数是6,方差是4.根据以上数据,对甲、乙射击成绩的正确判断是()A.甲射击成绩比乙稳定 B.乙射击成绩比甲稳定C .甲、乙射击成绩稳定性相同D .甲、乙射击成绩稳定性无法比较 【答案】B.类型四、用样本估计总体5、我国是世界上严重缺水的国家之一.为了倡导“节约用水从我做起”,小刚在他所在班的50名同学中,随机调查了10名同学家庭中一年的月均用水量(单位:t),并将调查结果绘成了如图所示的条形统计图.(1)求这10个样本数据的平均数、众数和中位数;(2)根据样本数据,估计小刚所在班50名同学家庭中月均用水量不超过7t 的约有多少户.【思路点拨】(1)根据条形统计图,即可知道每一名同学家庭中一年的月均用水量.再根据加权平均数的计算方法、中位数和众数的概念进行求解;(2)首先计算样本中家庭月均用水量不超过7t 的用户所占的百分比,再进一步估计总体. 【答案与解析】解:(1)观察条形图,可知这组样本数据的平均数是62 6.54717.52816.810x ⨯+⨯+⨯+⨯+⨯==.∴ 这组样本数据的平均数为6.8.∴ 在这组样本数据中,6.5出现了4次,出现的次数最多. ∴ 这组数据的众数是6.5.∵ 将这组样本数据按从小到大的顺序排列,其中处于中间的两个数都是 6.5,有6.5 6.56.52+=. ∴ 这组数据的中位数是6.5.(2)∵ 10户中月均用水量不超过7t 的有7户,有7503510⨯=. ∴ 根据样本数据,可以估计出小刚所在班50名同学家庭中月均用水量不超过7t 的约有35户.【总结升华】本题考查的是条形统计图的运用.读懂统计图,从统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据.掌握平均数、中位数和众数的计算方法.6. 从甲、乙两种玉米苗中各抽10株,分别测得它们的株高如下:(单位:cm ) 甲: 21 42 39 14 19 22 37 41 40 25 乙: 27 16 40 41 16 44 40 40 27 44 (1)根据以上数据分别求甲、乙两种玉米的方差.(2)哪种玉米的苗长得高些? (3)哪种玉米的苗长得齐?【思路点拨】本题考察方差的定义.熟记方差的计算公式是解决问题的关键. 【答案与解析】解:(1)甲的平均值:)()(甲cm x 3025404137221914394221101=+++++++++= 乙的平均值:甲的方差:)(2.10410)3025()3042()3021(22222cm S =-++-+-=甲, 乙的方差:)(8.12810)3144()3116()3127(22222cm S =-++-+-=乙(2)因为甲种玉米的平均高度小于乙种玉米的平均高度,所以乙种玉米的苗长的高. (3)因为22S S 甲乙<,所以甲种玉米的苗长得整齐.【总结升华】本题既是一道与方差计算有关的问题,又是利用方差解决实际问题的一道题目,关键是理解和掌握方差的计算公式. 举一反三: 【变式】为了比较甲、乙两种水稻的长势,农技人员从两块试验田中,分别随机抽取5棵植株,将测得的苗高数据绘制成下图:请你根据统计图所提供的数据,计算平均数和方差,并比较两种水稻的长势. 【答案】5.8 5.2x x ==乙甲∵,,∴甲种水稻比乙种水稻长得更高一些.222.160.56S S ==乙甲∵,,∴乙种水稻比甲种水稻长得更整齐一些.植株编号 1 2 3 4 5甲种苗高 7 5 4 5 8乙种苗高 6 4 5 6 5。

课题:极差学习目标:(1)经历刻画数据离散程度的探索过程,感受表示数据离散程度的必要性。

.(2) 掌握极差的概念,理解其统计意义。

(3)了解极差是刻画数据离散程度的一个统计量,并在具体情境中加以应用。

学习重点:掌握极差的概念,理解其统计意义。

学习难点:极差的统计意义.学习过程:一.情景创设小明初一时数学成绩不太好,一学年中四次考试成绩分别是75、78、77、76.初一暑假时,小明参加了科技活动小组,在活动中,小明体会到学好数学的重要性,逐渐对数学产生了兴趣,遇到问题时从多方面去思考,深入钻研.因此小明的数学成绩进步很快,初二的一学年中,小明在四次考试的数学成绩是80、85、92、95.看完这则小通讯,请谈谈你的看法.你以为在这些数据中最能反映学习态度重要性的是哪一对数据?两者相差多少?引入概念:极差.二、探索活动下表显示的是某市2001年2月下旬和2002年同期的每日最高气温:试对这两段时间的气温进行比较.我们可以由此认为2002年2月下旬的气温比2001年高吗?两段时间的平均气温分别是多少?平均气温都是12℃.这是不是说,两个时段的气温情况没有什么差异呢?请同学们根据上表提供的数据,绘制出相应的折线图.观察一下,它们有差别吗?把你观察得到的结果写在下面的横线上:_____________________________________________________________.通过观察,我们可以发现:图(a)中折线波动的范围比较大——从6℃到22℃,图(b)中折线波动的范围则比较小——从9℃到16℃.思考什么样的指标可以反映一组数据变化范围的大小?我们可以用一组数据中的最大值减去最小值所得的差来反映这组数据的变围.用这种方法得到的差称为极差(range).极差=最大值-最小值.三、实践应用例1 观察上图,分别说出两段时间内气温的极差.例2 你的家庭中年纪最大的长辈比年纪最小的孩子大多少岁?例3 自动化生产线上,两台数控机床同时生产直径为40.00毫米的零件,为了检验产品质量,从产品中各抽出10件进行测量,结果如下(单位:毫米).(2) 就所生产的10个零件的直径变化范围,你认为哪个机床生产的质量好?四、分层练习A 类题1.若一组数据1、2、3、x 的极差是6,则x 的值为( ) A 、7 B 、8 C 、9 D 、7或-32.数据:1、3、4、7、2的极差是 。

3.对某校同龄的70名女学生的身高进行测量,其中最高的是169㎝,最矮的是146㎝,对这组数据进行整理时,可得极差为 。

4.试计算下列两组数据的极差:A 组:0, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5;B 组:4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9, 5, 5.B 类题5.为了配合“八荣八耻”宣传教育,针对闯红灯的现象时有发生的实际情况,八年级某班开展一次题为“红灯与绿灯”的课题学习活动,它们将全班学生分成8个小组,其中第①~⑥组分别负责早、中、晚三个时段闯红灯违章现象的调查,第⑦小组负责查阅有关红绿灯的交通法规,第⑧小组负责收集有关的交通标志. 数据汇总如下:部分时段车流量情况调查表回答下列问题:⑴请你写出2条交通法规:① ,② ; ⑵早晨、中午、晚上三个时段每分钟车流量的极差是 ,这三个时段的车流总量的中位数是 ;⑶观察表中的数据及条形统计图,写出你发现的一个现象并分析其产生的原因;⑷通过分析写一条合理化建议.课题:方差与标准差学习目标:(1)经历刻画数据离散程度的探索过程,感受表示数据离散程度的必要性。

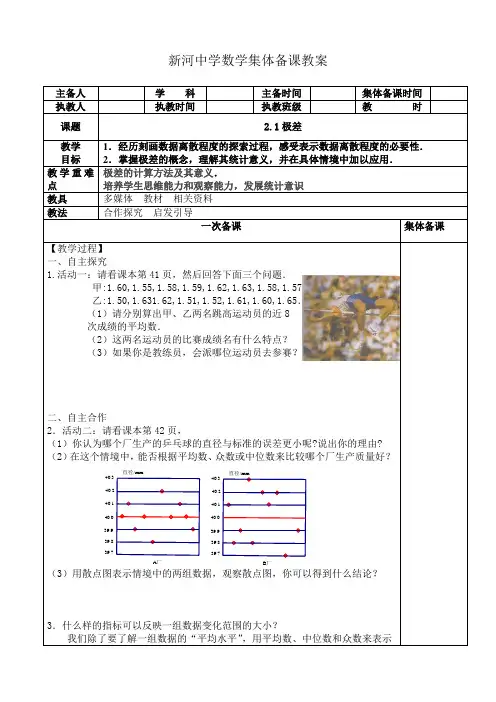

.(2) 知道方差、标准差的意义,会计算一组数据的方差与标准差.(3)培养学生的计算能力. 渗透数学知识抽象美及图像上的形象美,提高数学美的鉴赏力学习重点:方差概念.学习难点:方差概念.过程与方法目标:1.培养学生的计算能力.2.培养学生观察问题、分析问题的能力,培养学生的发散思维能力.情感与态度目标:1.渗透数学知识抽象美及图像上的形象美,提高数学美的鉴赏力2.培养学生认真、耐心、细致的学习态度和学习习惯.学习过程:一.情景创设乒乓球的标准直径为40mm,质检部门从A、B两厂生产的乒乓球中各抽取了10只,对这些乒乓球的直径了进行检测。

结果如下(单位:mm):A厂:40.0,39.9,40.0,40.1,40.2,39.8,40.0,39.9,40.0,40.1;B厂:39.8,40.2,39.8,40.2,39.9,40.1,39.8,40.2,39.8,40.2.你认为哪厂生产的乒乓球的直径与标准的误差更小呢?(1)请你算一算它们的平均数和极差。

(2)是否由此就断定两厂生产的乒乓球直径同样标准?今天我们一起来探索这个问题。

二、探索活动通过计算发现极差只能反映一组数据中两个极值之间的大小情况,而对其他数据的波动情况不敏感。

让我们一起来做下列的数学活动:1.画一画2.填一填3.算一算把所有差相加,把所有差取绝对值相加,把这些差的平方相加。

4.想一想你认为哪种方法更能明显反映数据的波动情况?三、揭示新知(一)方差1.描述一组数据的离散程度可采取许多方法,在统计中常先求这组数据的平均数,再求这组数据与平均数的差的平方和的平均数,用这个平均数来衡量这组数据的波动大小:设在一组数据中,各数据与它们的平均数的差的平方分别是,那么我们求它们的平均数,即用2.请你归纳一下方差概念,并说说公式中每一个元素的意义。

3.谈谈方差的作用?4.说说你的疑问:(1)为什么要这样定义方差?(2)为什么对各数据与其平均数的差不取其绝对值,而要将它们平方?(3)为什么要除以数据个数n?(是为了消除数据个数的影响).(二)标准差1.问题:方差的单位与愿数据的单位相同吗?应该如何办?2.引出新知----标准差概念有些情况下,需用到方差的算术平方根,即④并把它叫做这组数据的标准差.它也是一个用来衡量一组数据的波动大小的重要的量.例如:P 473.教师引导学生分析方差与标准差的区别与联系:计算标准差要比计算方差多开一次平方,但它的度量单位与原数据一致,有时用它比较方便四、分层练习A类题1.P47 练习1,2 P48 习题2.21、22.一组数据的方差])10()10()10[(151222212-++-+-=nxxxs,则这组数据的平均数是,nx中下标n= 。

3.已知一组数据x1,x2,…,xn的方差是a。

则数据x1-4,x2-4,…,xn-4的方差是;数据3x1,3x2,…,3xn的方差是。

B类题4.在某旅游景区上山的一条小路上,有一些断断续续的台阶。

如图是其中的甲、乙段台阶路的示意图。

请你用所学过的有关统计知识(平均数、中位数、方差和极差)回答下列问题:(1)哪段台阶路走起来更舒服?为什么?(2)为方便游客行走,需要重新整修上山的小路.对于这两段台阶路,在台阶数不变的情况下,请你提出合理的整修建议。

161414161515甲路段171910181511乙路段课题:数据的离散程度测试一、填空题(每空3分,共30分)1、数据(-5,6,4,0,1,7,5的极差为___________2、某校初三年级甲、乙两班举行电脑汉字输入比赛,两个班能参加比赛的学生每分钟输入汉字的个数,经统计的个数,经统计和计算后结果如下表:有一位同学根据上面表格得出如下结论:①甲、乙两班学生的平均水平相同;②乙班优秀人数比甲班优秀人数多(每分钟输入汉字达150个以上为优秀);③甲班同学比赛成绩的波动比乙班学生比赛成绩的波动大。

上述结论正确的是_______(填序号)3、已知数据a 1,a2,a3,的方差是2,那么2a1,2a2,2a3的标准差(精确到0.1)是 _________ 。

4、一组数据库,1,3,2,5,x的平均差为3,那么这组数据的标准差是______。

5、已知数据1,2,3,4,5的方差为2,则11,12,13,14,15的方差为_________ ,标准差为_______ 。

6、数据x1,x2,x3,x4的平均数为x,标准差为5,那么各个数据与x之差的平方和为__________。

7、甲、乙两人进行射击比赛,在相同条件下各射击10次,他们的平均成绩为7环,10次射击成绩的方差分别是:S2甲=3,S2乙=1.2,成绩较稳定的是 __________(填“甲”或“乙”)。

8、中考上学期期末统一考试后,甲、乙两班的数学成绩(单位:分)的统计情况如下表所示:从成绩的波动情况来看,________班学生的成绩的波动更大9、已知一组数据x1,x2,x3,x4,x5的平均数是2,方差是13,那么另一组数据3x1-2,3x2-2,3x3-2,3x4-2,3x 5-2的平均数是________,方差是________。

10、一组数据中若最小数与平均数相等,那么这组数据的方差为________。

二、选择题(每小题3分,计30分)11、在学校对学生进行的晨检体温测量中,学生甲连续10天的体温与36℃的上下波动数据为:0.2,0.3, 0.1, 0.1, 0, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0,则对这10天中该学生的体温波动数据分析不正确的是( )A、平均数为0.12B、众数为0.1C、中位数为0.1D、方差为0.0212、对甲、乙两同学100米短跑进行5次测试,他们的成绩通过计算得;x甲=x乙,S2甲=0.025,S2乙=0.026,下列说法正确的是()A、甲短跑成绩比乙好B、乙短跑成绩比甲好C、甲比乙短跑成绩稳定D、乙比甲短跑成绩稳定13、数据70、71、72、73的标准差是()A B、2 C、5414、样本方差的计算式S2=120[(x1-30)2+(x2-30)]2+。

+(x n-30)2]中,数字20和30分别表示样本中的() A、众数、中位数 B、方差、标准差C、样本中数据的个数、平均数D、样本中数据的个数、中位数15、某同学使用计算器求30个数据的平均数时,错将其中一个数据105输入为15,那么所求出平均数与实际平均数的差是()A、3.5B、3C、0.5D、-316、一组数据的方差为S2,将该数据每一个数据,都乘以2,所得到的一组新数据的方差是()A、22SB、S2C、2 S2D、4 S217、一般具有统计功能的计算器,可以直接求出()。

A、平均数与标准差B、方差和平均数C、方差和众数D、标准差和方差18、体育课上,八年级(1)班两个组各10人参加立定跳远,要判断哪一组成绩比较整齐,通常需要知道两个组立定跳远成绩的()A、平均数B、方差C、众数D、频率分布19、甲乙两人在相同的条件下各射靶10次,他们的环数的方差分别为,S2甲=2.4,S2乙=3.2,则射击稳定程度是()A、甲高B、乙高C、两人一样D、不能确定20、已知一组数据:-1,x,0,1,-2的平均数是0,那么,这组数据的方差是()AB、2C、4D、10三、解答题(每小题10分,计40分)21、从A、B牌的两种火柴中各随机抽取10盒,检查每盒的根数,数据如下:(单位:根)A、99,98,96,95,101,102,103,100,100,96;B、104,103,102,104,100,99,95,97,97,99。