高三历史一轮复习优质学案:发达的古代农业

- 格式:docx

- 大小:749.51 KB

- 文档页数:9

第1课课题:发达的古代农业(学案)【课程标准】知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

【三维目标】1、知识与能力:(1)掌握我国古代农业的主要生产工具和生产技术,理解生产力水平的提高是我国古代农业发展的前提,探讨它与我国古代农业精耕细作之间的关系。

(2)理解中国农业独立发展,自成体系,奠定古代农业社会的基础;认识从刀耕火种到铁犁牛耕,反映了中国古代农业从原始向精耕细作发展的历程。

(3)理解小农经济的基本特征,从小农经济成长的历程中,认识到封建政权对小农经济的双重作用与影响。

(4)运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点,分析中国传统农业发展的原因和特点。

2、过程与方法:(1)通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,巧妙地引导学生主动认识历史和探究历史。

深入浅出,循循诱导,层层剖析。

(2)利用历史短剧表演和小组讨论等形式,让学生在历史情景中感受历史,让学生在合作交流中探究历史。

(3)鼓励学生大胆地回答问题,提示学生用一定方法分析问题和解决问题,为学生展示自我提供机会和平台。

3、情感态度与价值观:(1)从中国农业发展的历程中,使学生认识到生产力的发展是推动社会发展的根本原因,树立正确的发展观。

(2)我国古代人民利用勤劳双手和无穷智慧为中国古代文明创造了巨大财富,是历史的创造者,但是在阶级社会里,广大人民的生活却相当困难。

【重点难点】1、重点:男耕女织的小农经济2、难点:男耕女织的小农经济【知识链接】1、生产力与生产关系:(1)生产力是人们利用自然、改造自然和生产物质资料的能力。

它包括劳动者、生产工具和劳动对象,其中劳动者是决定性的因素。

生产力是人类社会发展的最终决定力量。

(2)生产关系是指人们在物质资料生产过程中结成的社会经济关系,生产关系有广义和狭义之分:通常我们谈到的生产关系是一般指人们在直接的生产过程结成的人与人之间的关系,包括生产资料归谁所有、产品如何分配、生产过程中人与人的关系:占有、依附、雇佣、平等。

第一单元第1课发达的古代农业学案一、预习目标1.识记古代中国农业的主要耕作方式、生产工具的进步,农业进步的表现2.了解古代中国农业经济的耕作技术的发展及其基本特点。

3.从小农经济成长的历程中,认识到封建政权对小农经济的双重作用与影响。

二、预习内容1.从第一个子目中找出下列问题:(1)中国古代农业的地位。

耕作方法,农业工具,及农作物。

(2)认识古代耕作方法,农业工具,及农作物。

2.从第二个子目中找出下列问题:(3)精耕细作农业的形成发展及完善。

(4)中国古代耕作技术及水利灌溉技术的发展概况。

3.从第三个子目中找出下列问题:(5)认识中国古代耕作方式的发展概况。

(6)认识小农经济的形成及含义。

(7)认识小农经济的特点并能进行简单的评价。

三、提出疑惑同学们,通过你的自主学习,你还有哪些疑惑,请把它填在下面的表格中。

课内探究学案一、学习目标1.识记古代中国农业的主要耕作方式、生产工具的进步,农业进步的表现2.了解古代中国农业经济的耕作技术的发展及其基本特点。

3.从小农经济成长的历程中,认识到封建政权对小农经济的双重作用与影响。

学习重点是认识中国古代农业生产的发展。

学习难点是理解男耕女织的小农经济。

二、学习过程1.课前预习检查,了解学生预习的情况。

指名学生阅读回答预习所列问题。

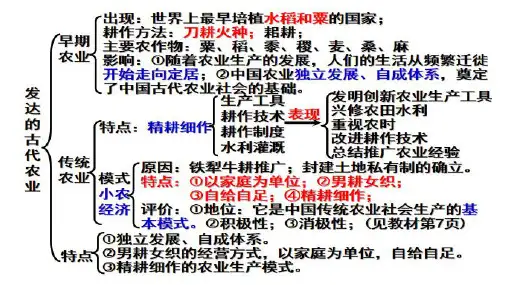

2.合作探究探究一:中国农业的起源和早期农业生产的状况讲解:(1)中国是世界农业的起源地之一。

(2)中国农业独立发展、自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

(3)生产力的发展是早期农业发展的根本动力。

探究二:精耕细作是中国古代传统农业的主要特点之一,也是中国古代农业长期居于世界领先地位的关键原因。

在完成下面表格的基础上,谈谈你对精耕细作这一概念的理解。

学生通过填写上述表格,然后由老师进行精讲解析。

1.铁力牛耕的的形成发展概况讲解:(1)春秋战国时期,铁犁牛耕技术的已使用并逐步推广。

(2)两汉时期,铁犁牛耕技术得以改进并进一步推广,并成为我国传统农业的主要耕作方式。

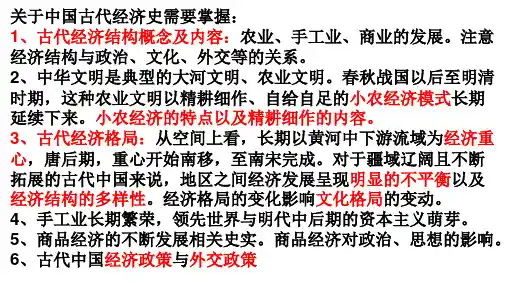

第一单元第一课发达的古代农业学案教学目标:掌握中国农业的起源、刀耕火种、商周农业生产的发展。

掌握中国古代耕作技术的进步,水利灌溉。

掌握小农经济的形成。

理解从刀耕火种到铁犁牛耕,反映了中国古代农业生产从原始向精耕细作发展的历程。

重点:农业生产的发展。

难点:男耕女织的小农经济。

课前自主学习1·中国原始农业相当发达,其耕作方式先后经历了从“"到阶段,战国时期成为中国传统农业的主要耕作方式。

2·我国是农业文明古国。

我国是世界上最早培植和的国家,至西周,主要农作物有粟、稻、黍、稷、麦、、等,后世的农作物多已具备。

3·我国非常注重水利灌溉工具的创制,主要有曹魏时的朝的和宋代的明清的风力水车。

课堂合作探究知识点一早期农业生产的出现1.中国是世界农业起源地之一,最早可追溯到距今一万年左右。

距今七八千年时,中国原始农业已相当发达。

2·刀耕火种是原始农业的主要耕作方法。

人们先用石刀、石斧砍倒树木,晒干后焚烧,再用石犁翻土播种。

3·距今约七八千年时,松土工具耒耜出现并普遍使用。

国农业进入“耜耕时代”,农业生产力得到提高。

4.商周时期,出现了青铜农具,但只是很少使用,主要仍用木制的耒耜和石锄、石犁等工具。

人们已经懂得开沟排水,除草培土,沤制肥料。

5.我国是世界上最早培植水稻和粟的国家。

商周时,农作物种类更丰富,后来习称的“五谷’’均已种植。

人们的生活由迁徙开始走向定居。

注意古代生产工具的演进趋势(1)生产工具的数量不断增长,还有品种也不断增加。

(2)许多生产工具自身都在不断完善。

如从牛力耕犁的出现,到犁壁的发明,再到曲辕犁的产生等。

(3)生产工具的进步表现为旧式工具的淘汰和新式工具的诞生。

典例剖析【例1】我国农业由“刀耕火种”进入“石器锄耕"阶段后,人们使用的主要生产工具是( )A.石斧、石锛 B.骨耜、石耜 C、钱、镩 D.铁铲、铁犁【变式题1】远古时期,神农氏“因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作”,这一传说反映了()A.社会经济处于渔猎阶段 B.原始农业的出现 C.个体小农经济的产生D.人们以采集经济为主知识点二精耕细作的传统农业1.精耕细作的含义是在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动,采用先进的技术措施,进行细致的土地耕作,以提高单位面积产量。

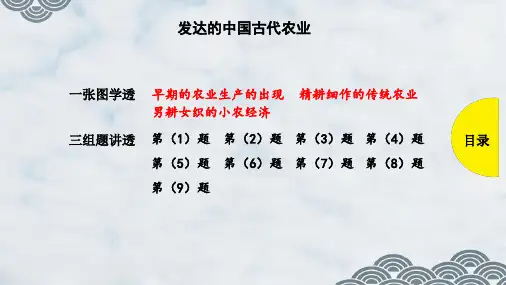

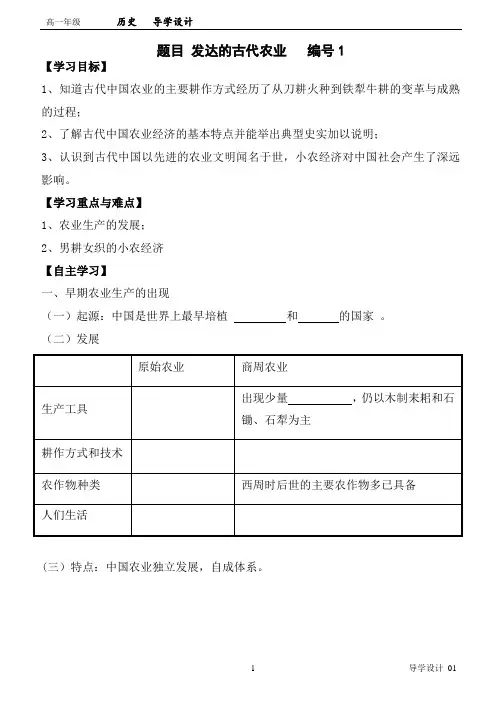

题目发达的古代农业编号1【学习目标】1、知道古代中国农业的主要耕作方式经历了从刀耕火种到铁犁牛耕的变革与成熟的过程;2、了解古代中国农业经济的基本特点并能举出典型史实加以说明;3、认识到古代中国以先进的农业文明闻名于世,小农经济对中国社会产生了深远影响。

【学习重点与难点】1、农业生产的发展;2、男耕女织的小农经济【自主学习】一、早期农业生产的出现(一)起源:中国是世界上最早培植和的国家。

(二)发展农作物种类(三)特点:中国农业独立发展,自成体系。

二、精耕细作的传统农业并推动着人类社会的进步。

生产工具的变化:到到。

耕作方式的变化:到到。

三、男耕女织的小农经济1、形成时间:。

2、产生条件:;。

3、小农经济的基本特点:;;。

【重难点探究】古代中国以农立国,试总结我国古代农业经济的基本特点?(1)农业起源:。

(2)内部分工:。

(3)耕作方式:。

(4)耕作技术:。

(5)基本模式:。

(6)所有制结构:。

题目:发达的古代农业编号1制作人:李鑫审核人:秦栋一、选择题:1、古代中国农耕文明长期居于世界先进水平,下列几幅图中生产工具的演变对于中国古代农耕文明具有极其重要的意义,它们反映了古代中国()A.播种方式的变革B.土地私有制的确立C.铁犁牛耕发展的全过程D.农业主要耕作方式的变革2、春秋战国时期,牛耕开始使用。

牛力用于生产,是我国古代农业生产动力的一次革命,它对当时生产方式带来的变化是()A.私田开垦的规模扩大 B.精耕细作的程度提高C.自耕农经济应运而生 D.土地国有制转变为个人土地所有制3、《汉书》上记载,西汉时每年农田亩产约一石半,而《昌言》上说,东汉时的农田平均亩产约为“亩收三斛”,亩产量有了较大的增长。

你认为造成当时粮食产量增长的最主要原因是()A.农民更加勤劳B.牛耕犁具等劳动工具的进步和推广C.农作物品种的改良D.更加合理利用了土地资源4、精耕细作是我国古代农业的重要特点之一,形成这一特点的原因不包括()A.铁犁牛耕技术未能实现革命性进步B.统治者长期推行重农抑商政策C. 耕地有限,人多地少矛盾突出 D .社会分工越来越细5、我国古代的农业是一种典型的精耕细作农业,推动精耕细作技术发展的主要动力是()A.农具的改进B. 技术的提高C.小农经济D. 国家政策的推动6、精耕细作农业是对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系。

第1课发达的古代农业一、早起农业生产的出现1、原始农业的起源(1)、世界农业起源中心、、,东亚的起源中心。

(2)、中国原始农业的鲜明特点①、种植业:中国;西亚②、畜养业:中国;西亚:中南美洲1、中国的原始农业(1)、起源时间最早(2)、中国最早培植和,距今年(3)、耕作方式①耕作方法农业工具②刀耕火种的含义③消极影响2、早期农业的发展(1)生产力发展的表现:(2)商周时期农业发展①农业工具:出现农具,重要的农业工具②掌握的技术总评:农具和技术进步的作用:③农作物:西周时期出现了总评:(3)、早起农业发展的作用①②二、精耕细作的传统农业1、铁犁牛耕的发展:三个阶段(1)春秋战国时期:铁农具和牛耕开始使用和逐渐推广(2)两汉时期:改进和推广①西汉赵过推广,后出现;两头牛牵引,三个人驾驭②东汉耦犁推广到珠江流域;③成为我国传统农业的主要耕作方式(3)隋唐时期:完善——江东出现,安装。

优点为后世沿用2、耕作技术进步:(1)、春秋战国,世界上先进的耕作方法,西汉发明播种工具(2)、西汉,赵过推行比较先进的的播种方法(3)魏晋南北朝时采用沿用至今的两种耕作技术(北方旱地)和(南方水田);(3)耕作制度:①两汉时以一年一熟为主;②宋朝后,江南出现一年两熟和一年三熟制。

3、水利灌溉:(1)水利工程:战国都江堰(成都平原)、汉朝的漕渠、白渠和龙首渠等。

(2)灌溉工具:①曹魏的翻车;②唐朝的筒车;③宋朝的水力高转筒车;④明清的风力水车。

三、男耕女织的小农经济2、春秋战国时期形成小农经济:(1)原因:①,调高了生产力②,如鲁国的初税亩、商鞅变法等。

(2)特点:①以家庭为生产、生活的基本单位;②农业和家庭手工业相结合;③自给自足的自然经济。

3、小农经济下的农民:①拥有一定的生产资料甚至产品→提高生产积极性②土地有限,经营规模小→提高耕作技术③承担沉重的徭役→小农经济脆弱★问题解答:⊙学思之窗董永和七仙女所向往的生活是什么样的?这段戏词反映了我国古代农业经济的什么特点?答案提示:⊙本课测评古代中国以农立国,试总结我国古代农业经济的基本特点。

第1课发达的古代农业导学案【学习目标】知道古代中国农业的主要耕作方式及水利灌溉技术的发展,了解古代中国农业经济的基本特点。

理解到:农业是古代最重要的生产部门,古代中国发达的农业,不但为手工业和商业的发展提供了必要的条件,同时也为中华文明的萌生和发展奠定了最坚实的基石。

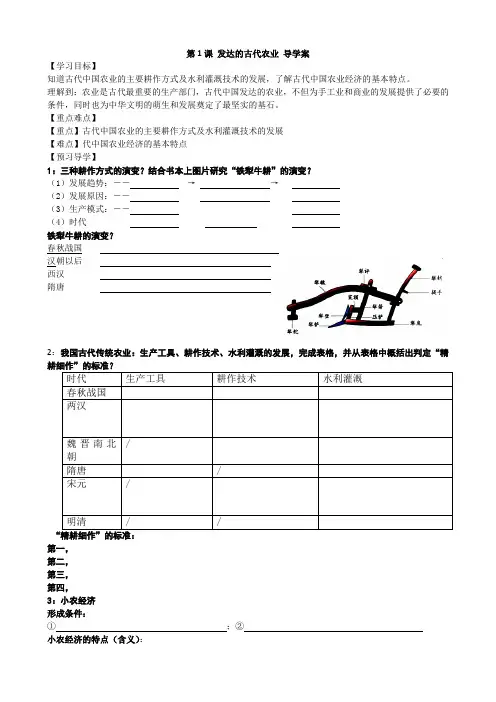

【重点难点】【重点】古代中国农业的主要耕作方式及水利灌溉技术的发展【难点】代中国农业经济的基本特点【预习导学】1:三种耕作方式的演变?结合书本上图片研究“铁犁牛耕”的演变?(1)发展趋势:――→→(2)发展原因:――(3)生产模式:――(4)时代铁犁牛耕的演变?春秋战国汉朝以后西汉隋唐2:我国古代传统农业:生产工具、耕作技术、水利灌溉的发展,完成表格,并从表格中概括出判定“精耕细作”的标准?时代生产工具耕作技术水利灌溉春秋战国两汉/魏晋南北朝隋唐/宋元/明清/ /“精耕细作”的标准:第一,第二,第三,第四,3:小农经济形成条件:①;②小农经济的特点(含义):①②③④影响小农经济发展的因素①有利因素:②不利因素:4:古代中国农业经济的基本特点:(1)自给自足的经济,是中国封建社会农业生产的。

(2)以小农户为主,是古代中国农业经济的基本特点。

(3)小农经济以为生产、生活单位,和手工业相结合.(4)在没有、和干扰的情况下,“”式的小农经济能够使农民勉强自给自足。

(5)中国古代成就,都是在农业经济发展基础上取得的。

(6)小农经济狭小的生产规模和简单的分工,很难,防碍了社会和交换经济的发展.(7)到近代以后,小农经济已经成为的因素。

【训练案】()1.(2013江苏高考)现代考古在秦、魏等国故地出土了很多生铁铸造的农具。

1950 ~ 1951 年河南辉县发掘了 5座大型魏墓,1 号墓出土铁器 65 件,其中农具占 58 件,包括锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。

材料说明战国时期A. 生铁铸造由魏国独断经营B. 成套铁农具有利农业精耕细作C. 铁制农具成为随葬必备品D. 铁制农具最早出现于河南辉县()2.(2015届姜堰上学期期中)现代考古在秦、魏等国故地出土了很多生铁铸造的农具。

第1课发达的古代农业一、古代农业耕作方式演变(促进耕作方式演变的根本原因是社会生产力的发展)(1)刀耕火种(原始农业)(2)石器锄耕(耒耜)(3)铁犁牛耕:春秋战国时期,铁犁牛耕开始形成。

汉代后,铁犁牛耕成为传统农业的主要耕作方式。

二、农业的精耕细作生产工具:春秋战国—铁犁;西汉—耦犁、耧车(播种工具);隋唐—曲辕犁(我国犁耕已相当完善。

)耕作方法:春秋战国—垄作法(当时世界上最先进的耕作方法);西汉—代田法;魏晋南北朝时期----- 旱地(耕耙耱)、水田(耕耙)水利工程:都江堰(战国);漕渠、白渠、龙首渠(汉)灌溉工具:翻车(曹魏)、筒车(唐朝)、高转筒车(宋朝)、风力水车(明清)耕作制度:一年一熟(西汉)——一年两熟/一年三熟(宋朝)三、男耕女织的小农经济形成时间:春秋战国原因:①春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的普及,提高了生产力。

(根本原因)②封建土地私有制的确立③耕作方式也由个体劳作代替了原来的集体劳作特点:①以家庭为生产单位——分散性②农业和家庭手工业相结合③是一种自给自足的自然经济——封闭性评价:A.地位:小农经济在中国封建经济中占据主导地位,是中国传统农业社会生产的基本模式。

B.积极①提高农民生产的积极性②为我国农业的精耕细作做出了贡献C.消极①小农经济比较脆弱,容易破产②是我国封建社会繁荣的原因,也是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因③很难扩大再生产,阻碍了商品交换和社会分工,到明清之际更是阻碍了资本主义萌芽的发展。

我国小农经济发展的有利与不利因素:①有利:生产工具的改进,耕作技术的提高;农民拥有一定的生产资料,具有一定的生产积极性; 为保证财源,明智的统治者大都采取重农政策; 小农为求生存而在有限的土地上努力提高耕作技术,推动精耕细作。

②不利:自然灾害;生产规模小,很难扩大经营;封建地主阶级的残酷剥削;土地兼并严重;阶级矛盾尖锐,社会动荡。

四、我国古代农业经济的基本特点1、农业起源:独立发展,自成体系;2、农业技术:铁犁牛耕、精耕细作;3、基本模式:男耕女织、自给自足的小农经济;4、土地制度:地主土地私有制为主导。

第1课发达的古代农业【学习目标】1•识记古代中国农业的主要耕作方式、生产工具的进步,农业进步的表现2.了解古代中国农业经济的耕作技术的发展及其基本特点。

3、从小农经济成长的历程中,认识到封建政权对小农经济的双重作用与影响。

【学习重点、难点】小农经济形成条件、生产目的、特点、评价【学习方法】1.借助身边的工具书理解相关概念:农业、刀耕火种、铁犁牛耕、精耕细作、土地制度、小农经济、自然经济、农业社会、农业文明等。

2.从耕作方式、耕作技术、灌溉技术等方面,按时序分类整理课本有关知识,梳理出中国古代农业发展的历程,了解中国古代农业的特点及地位。

3.通过有关的文学、影视作品,了解古代中国农业社会生产的基本模式和农民形象,辨证看待小农经济的影响,感受古代劳动农民的智慧及困境。

【知识导学】A级知识点一、早期农业生产的出现1、原始农业的起源时间:表现:耕作方法:生产工具:2、商周的农业发展:(1)表现:生产工具:耕作技术:_______________ 农作物:⑵影响:________________________________________________________________________________⑶特点:________________________________________________________________________________B级【思考探究】精耕细作是中国古代传统农业的主要特点之一,也是中国古代农业长期居于世界领先地位的关键原因。

在完成上述表格的基础上,谈谈你对精耕细作这一概念的理解。

B级知识点三、男耕女织的小农经济1、耕作方式的变化:京■间:原因:2、小农经济的形成:含义(特点)影响:C级【思考探究】1:春秋战国时期是中国社会发展的一个重要转型时期。

这一转型在社会经济领域的具体表现是什么?2:小农经济是中国传统农业社会生产的基本模式,是古代农业的基本特征之一。

第1课 发达的古代农业1.中国农业的起源(1)最早可追溯到距今一万年左右。

(2)中国是世界上最早培植 和粟的国家。

2.农 耕技 术的 进步原始社会 ①原始农业的主要耕作方法是 。

②进入文明时代,松土工具耒耜出现。

商周时期①工具:出现了青铜农具,只是少量使用。

②技术:懂得开沟排水,除草培土,用杂草沤制肥料,治虫灭害。

③评价:土地可以连续耕种,土地的利用率大大提高。

早期农业展 ①农作物种类:西周时期有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等。

②人们生活:从频繁迁徙开始走向定居。

③评价:中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

1.耕作工具 的进步(1)春秋战国时期,人们开始使用铁农具和 并将其逐渐推广。

(2)西汉时期,赵过推广耦犁,后来又出现犁壁。

使用耦犁的牛耕方法,东汉时推广到珠江流域。

(3)隋唐时期,江东地区出现 。

至此,我国耕犁已相当完善,一直为后世沿用。

2.耕作技术的进步(1)春秋战国时期,当时世界上先进的耕作方法——垄作法已经使用。

(2)西汉时,赵过推行 。

两汉的耕作制度是以一年一熟为主。

(3)魏晋南北朝时期,北方旱地的耕耙耱技术形成。

(4)宋朝以后,我国经济重心转移到 地区,江南逐渐形成知识点二:精耕细作的传统农业 知识点一:早期农业生产的出现 主干梳理概念阐释:精耕细作:精耕细作是现代人对中国古代传统农业精华的一种概括,它指的是古代传统农业的一个综合技术体系,包括改善农业环境和提高农作物生产能力等一系列技术措施。

精耕细作的基本要求是在遵守客观规律的基础上,发挥人的主观能动性,以争取高产。

精耕细作是中国古代传统农业的主要特点,也是中国古代农业经济长期居于世界领先地位的关键因素。

1.从集体劳作到个体农耕的变化(1)商周时期:土地归国家所有,劳动者在田间集体耕作。

(2)春秋战国时期: 的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力。

伴随着封建土地私有制的确立,以一家一户为单位男耕女织的小农经济逐步形成。

第1课发达的古代农业学习目标:1.知道古代中国农业的主要耕作方式。

2.了解古代中国农业经济的基本特点。

1.重点:理解和认识影响古代中国农业发展的因素和小农经济的特点。

2.难点:古代中国农业经济的特点。

【基础梳理】一、早期农业生产的出现1.原始农业(1)起源:距今左右。

(2)相当发达:距今七八千年时。

(3)主要作物:中国是世界上最早培植和粟的国家。

(4)耕作方式:刀耕火种。

2.商周农业(1)概况耕作工具出现青铜农具,重要工具仍是木制的耒耜和、石犁耕作技术人们已懂得开沟排水,除草培土,用杂草沤制肥料和治虫灭害农作物有粟、稻、黍、、麦、桑、麻等,后世的主要农作物多已具备(2)影响①土地的利用率大大提高,人们的生活从频繁迁徙开始走向定居。

②中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

二、精耕细作的传统农业1.生产工具(1)春秋战国:开始使用铁农具和并将其逐渐推广。

(2)西汉:赵过推广耦犁,后来又出现犁壁。

(3)东汉:耦犁的牛耕方法推广到流域。

(4)隋唐:江东地区出现曲辕犁,安装了犁评。

2.耕作方式:汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

3.耕作技术(1)春秋战国:已使用当时世界上先进的垄作法。

(2)西汉:赵过推行代田法。

(3)魏晋南北朝:北方旱地的耕耙耱技术形成,南方的水田也采用耕耙技术。

4.耕作制度(1)两汉:以一年一熟为主。

(2)宋朝以后:江南逐渐形成稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

5.灌溉技术(1)水利工程:战国时期的都江堰,汉朝的漕渠、白渠和龙首渠等。

(2)灌溉工具:曹魏时改制;唐朝时创制筒车;宋朝出现利用水力的高转筒车;明清时出现。

三、男耕女织的小农经济1.出现:时期开始出现。

2.原因(1)铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力。

(2)封建土地私有制的确立。

3.特点(1)组织形式:以为单位。

(2)生产结构:男耕女织,农业和家庭手工业相结合。

(3)生产目的:自给自足,主要满足自家的基本生活需要和交纳赋税。

发达的古代农业【基础知识梳理】一、精耕细作的古代农业1.耕种方式(1)刀耕火种:原始社会使用石刀、石斧、石犁,依土地肥力变化而迁移。

(2)石器锄耕:商周出现__________农具,但极少使用,主要工具还是木制的________和石锄、石犁。

(3)铁犁牛耕①春秋战国:铁农具和______出现并推行。

②两汉:西汉赵过发明______,东汉推行到珠江流域。

③隋唐:江东出现________,安装了犁评,犁耕技术日渐圆满。

2.耕种技术(1)春秋战国:使用当时世界上先进的________。

(2)汉朝:出现了二牛一人犁耕法和赵过推行的________。

(3)魏晋南北朝:北方旱地__________技术形成,南方水田也采纳耕耙技术,我国农业耕种技术成熟定型。

3.耕种制度两汉以一年一熟为主。

宋朝今后,江南形成__________的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

4.水利灌溉(1)水利工程:战国期间的________,汉朝漕渠、白渠和龙首渠等。

灌溉工具:曹魏时改制翻车,唐代创制______,宋朝出现水力高转筒车,明清期间出现____________。

5.经营方式(1)集体劳作:商周期间,土地归________全部,在田间集体耕种。

(2)个体农耕(小农经济)①原由:铁农具出现和牛耕推行,__________________确定。

②特色:以__________为单位;男耕女织,自给自足。

③地位:中国传统农业社会生产的基本模式。

[易错提示] “自然经济”与“小农经济”的差别(1)小农经济属于自然经济,小农经济重申以农业生产为主、以家庭为生产单位,是我国封建社会农业生产的基本模式,但不是独一模式。

(2)小农经济在封建社会、资本主义社会和社会主义社会都存在。

自然经济产生于原始社会,其生产不以交换为目的,是相关于商品经济而言的。

[图示总结] 耕种方式与农业经营方式演进的互动关系二、土地制度的演变1.原始社会:土地属于__________全部。

图8(1) 图8(2)1、1 (1课) 发达的古代农业一、考情回顾1、(12年新课标24)汉武帝设置十三州刺史以监察地方,并将豪强大族“田宅逾制”作为 重要的监察内容,各地财产达300万钱的豪族被迁到长安附近集中居住。

这表明 A .政权的政治与经济支柱是豪强大族 B .政治权力与经济势力出现严重分离 C .抑制豪强是缓解土地兼并的重要措施 D .经济手段是巩固专制集权的主要方式2、(12年安徽15)据有关统计资料,元朝岁收粮赋,河南江北行省占全国总额的21.39%,江浙行省占37.10%,江西行省占9.56%,湖广行省点6.97% 。

结合元朝行省图分析,正确的是A .长江中下游地区粮赋总额约占全国的3/4B .长江以南各行省粮赋总额占全国一半以上C .长江以北各行省经济均落后于江南各行省D .我国的经济重心开始向长江以南地区转移 3、(12年广东12)有学者认为早在商代就可能出现了牛耕,对他最有利的证据是 A .商代遗址中出土了牛骨 B .《诗经》里有农耕生活的描写 C .孔子学生冉耕字伯牛,名字有耕、牛二字D .古文字学家发现甲骨文中有字呈牛牵引犁头启土状 4、(12年海南卷1)《礼记•月令》载,每年正月周天子亲率臣下耕作,称为“藉田”;三月王后亲率嫔妃举行采桑养蚕仪式,称为“亲蚕”。

后来,历代皇帝、皇后不断举行这样的仪式。

这反映了A .周代制度在后代被严 格奉行B .古代政治制度变迁异常缓慢C .重农抑商从周代始一直推行D .农桑是古代社会经济的主体 5、(10浙江14)农耕技术的发明与改进,推动了农业经济的发展。

比较右侧两图,其中图 8(1)所示的耕作技术始见于 A .战国 B .秦 C .西汉 D .东汉 6、(10天津1)图1到图2的变化,反映我国古代农业生产中 A.铁犁牛耕的出现 B.耕犁技术的成熟C.精耕细作的开始D.单位亩产量提高 7、(09宁夏)图4是甲骨文 的“年”字,该字由两部分 组合而成,上部为“禾” 。

2012~2016年课标全国卷命题思路与考情分析考纲要求农业的主要耕作方式。

课标提示知道古代中国农业的主要耕作方式,了解古代中国农业经济的基本特点。

考点一农业生产技术的进步考点二男耕女织的小农经济[自主学习『答案』]考点一①刀耕火种②青铜农具③犁壁④铁犁牛耕⑤曲辕犁⑥垄作法⑦代田法⑧一年一熟⑨都江堰⑩筒车考点二①铁农具②封建土地所有制③交纳赋税④自给自足⑤基本模式⑥精耕细作[巧学妙用]漫画证史——牛耕的出现图解历史——古代农业耕作方式的演变图示解史——耕作方式与农业经济的演进易错易混——自然经济、小农经济和自耕农经济的区别考法1小农经济发展的制约因素和影响【考题1】(2016·福建高三质检)宋初,民户需轮流充当州县差役。

后改由州县官府自行出钱雇人应役,由民户按户等高低分摊相应的雇人费用。

这一政策的调整()A.改变了服役主体资格B.催生了新型生产关系C.改善了国富民穷状况D.保证了小农生产稳定『答案』 D『方法突破』排除法是解答选择题的常用方法。

首先,准确理解题干意思;其次,明确题目考查的知识点。

题干反映了民户出钱雇人应役,保证了农业劳动时间和劳动力。

服役主体仍是农户没变,也没有出现新型生产关系,更不可能改变民穷的现状,故可排除A、B、C三项。

『史论链接』小农经济发展的制约因素(1)生产力因素:耕作方式、耕作技术、土地制度等。

(2)自身缺点:自给自足、规模小、技术力量薄弱、抗御天灾人祸能力差等。

(3)政府政策因素:为保证封建统治的稳固,统治者大都采取重农政策。

(4)封建政府统治的腐朽、剥削的沉重及社会的动荡、严重的自然灾害。

考法2精耕细作的农业经济【考题2】(2016·河南高考适应性考试)《吕氏春秋·任地》中说“上田弃亩(把低地做成高垄和低沟,利用沟间排水,高垄播种),下田弃圳(把高地做成高垄和低沟,利用沟间播种,高垄挡风)”。

由此说明当时的农业生产()A.代田法已经出现B.注重精耕细作C.水利灌溉发达D.耕地面积增加『答案』 B『方法突破』准确理解历史概念是正确解答选择题的重要条件。

精耕细作即精心细致地耕作,指对庄稼的耕种经营十分认真细致。

题干材料讲述了对不同的田地采用不同的处理方式,体现了注重精耕细作。

对于土地的处理并不能增加耕地的面积,故D项错误。

『史论链接』精耕细作在古代农业发展中的表现(1)耕作方式发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

(2)耕作技术进步:耕作方法、田间管理系统完整,提高单位面积产量,提高土地利用率,是精耕细作技术体系的总目标。

(3)改善农业环境:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气的好坏。

考法3古代农业经济的发展与人口问题史料一史料二在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项:(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力。

……中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是其自身转变的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死。

……农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。

对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》『读史用史』(1)史料一图反映了我国古代人口在数量上和区域分布上的特点。

结合图示指出中国古代人口变化的趋势,并结合所学分析出现这一变化的主要原因。

提示趋势:总人口不断增加,区域人口呈现“南增北减”。

原因:经济发展(耕地面积扩大;耕作技术提高等);经济重心南移(北方战乱,南方相对稳定)。

(2)史料二认为中国农业经济的发展不仅取决于内环境,而且更受制于外环境的影响。

史料二中的“内环境”与“外环境”分别指什么?结合史料和所学知识,你如何认识史料二的观点?提示内环境:自然环境(耕地),技术和农具,农作物;劳动力。

外环境:国家政策(体制)。

认识:我国农业经济在封建社会早期得到较快发展,但受到封建体制(社会环境)的阻碍,无法获得突破性发展。

『方法突破』“图表型”试题是以历史图片、图表等作为载体来“图说历史”的一种重要命题形式。

解答图表类型主观题需要从以下因素入手:标题:看清标题的内容;时间:搞清楚图表涉及的年代;数据:重视数量关系的对比;图示:明确图表中各种符号的具体涵义;注释:往往包涵解题的关键信息源。

据此可全面认知图中信息回答“变化趋势”,“原因”可结合当时所处的社会环境,从经济、政治的角度加以分析概括。

根据史料二“(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力”可知内环境;据“受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死”可知外环境;“认识”可根据材料最后两句进行归纳概括。

『史论链接』古代中国农业经济的基本特点(1)从经济结构看:古代农业经济以种植业为主,以家庭饲养业为辅。

(2)从生产力看:使用牛耕、改良生产工具、改进生产技术,使精耕细作的农业生产方式日益完善。

(3)从生产方式看:以家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济,是中国封建农业生产的基本模式。

(4)从土地所有制看:实行以地主所有制为主导的封建土地私有制。

(5)从国家对农业生产的干预看:一方面国家集中大量人力、物力修建水利工程,为农业生产的发展提供保障;另一方面国家在农业上征收的赋税成为政府财政的主要来源;此外在赈灾、救灾方面,国家也发挥了重要作用。

考法4农业的发展与古代中国经济重心的南移史料《唐朝灌溉工程数量简表》『』阅读史料,从中提取两项有关汉、唐时期历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

提示示例一:信息:汉代的灌区主要集中于黄河中下游地区,唐代中期以后江南的灌溉工程数量大幅增长。

说明:从汉到唐随着江南的开发,经济重心逐渐南移,封建经济不断发展。

示例二:信息:从汉到唐水利灌溉事业不断发展。

说明:农耕经济是封建社会最重要的生产部门,政府高度重视农田水利事业,精耕细作水平不断提高,封建经济不断发展。

示例三:信息:中唐前后江北和江南灌溉工程数量变化对比明显。

说明:中唐以后北方政局混乱,影响了农业生产的发展;南方相对安定,有利于农业生产发展。

『方法突破』回答说明类试题,首先需要研究史料图和表,选取说明角度,再结合史实进行说明。

如根据汉代图和唐代表格可获知三个有效信息:汉、唐时期水利灌溉事业不断发展;汉代的灌区主要集中于黄河中下游地区,唐代在中唐以后长江以南的灌溉工程大幅增长;中唐前后江北和江南灌溉工程数量变化明显。

然后联系所学知识回答“原因”。

『史论链接』古代中国经济重心的南移(1)过程①秦汉时期:我国江南地区人口稀少,南方经济不发达。

②三国两晋南北朝时期:北方战乱,大量人口和生产技术南流,经济重心开始南移。

③安史之乱至五代十国时期:继续南移。

④北宋靖康之变至南宋:完成南移。

(2)影响①对城市交通贸易:推动了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大的改善,促进了海上贸易的发展;元明清时期工商业城市增多,商品经济发达。

②对人口分布:人口的迁移一定程度上促使了经济重心由北向南转移,而经济重心的南移又反过来促使了北方人民进一步南迁。

南方的人口迅速膨胀,导致我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

③对人才教育:经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化,推动了教育科举的发展,也促进了南方地区教育文化的发展。

④对民族关系:经济重心的南移,促进了各民族的融合。

北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

⑤对生态环境:经济重心南移,导致南方某些地区的过度开发,如“放火烧荒、围湖造田”等,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展。

1.(2016·课标全国Ⅰ,25)下图为汉代画像砖中的农事图,此图可以用来说明当时()A.个体农户的生产劳作状态B.精耕细作农业的不断发展C.土地公有制下的集体劳作D.大地主田庄上的生产情形『解析』由题干中的“汉代画像砖”和画像砖中集体劳作的场景,可以判断画像砖反映了汉代大地主田庄上的农业生产情况,不是个体农户的生产情景,故选D,排除A;画像体现的是生产场景,看不出精耕细作的信息,排除B;汉代土地制度是地主土地私有制,排除C。

『答案』 D2.(2015·课标全国Ⅰ,24)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说,一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。

战国时期农业收益的增加()A.促进了个体小农经济的形成B.抑制了手工业和商业的发展C.导致畜力与铁制农具的使用D.阻碍了大土地所有制的成长『解析』材料反映的信息是“一个农夫可以养活5口甚至9口人”,说明农业收益的增加促进了一家一户的个体小农经济的形成,故选A项。

农业的发展是手工业和商业发展的基本条件,故B项错误;畜力与铁制农具的使用,能促进农业收益的增加,C项因果倒置,错误;农业收益的增加一定程度上促使地主兼并土地,促进封建大土地所有制的成长,D项错误。

『答案』 A3.(2015·课标全国Ⅱ,26)唐宋时期,江南经济迅猛发展,南宋时全国经济重心已移至江南。

促成这一转变的主要动力之一是()A.坊市制度瓦解B.土地集中加剧C.农业技术进步D.海外贸易拓展『解析』据所学可知:经济重心的南移是随着北方战乱较多,大批人口南迁,带去了众多劳动力与先进的生产技术,进而促进了江南地区经济的开发而形成的,故C项正确。

坊市制度瓦解、海外贸易拓展影响商业的发展,A、D两项错误;土地集中加剧不仅是在南方地区,且与经济重心南移无关,B项错误。

『答案』 C4.(2013·课标全国Ⅱ,25)汉唐制定土地法规,限制私有大土地的发展,宋代一改此法,“不抑兼并”。

据此可知宋代()A.中央集权弱化B.流民问题严重C.土地兼并缓和D.自耕小农衰退『解析』宋代中央集权日益强化,A项与史实不符。

“不抑兼并”会造成土地高度集中,故C项不正确。

B项在材料中不能体现。

D项正确。

『答案』 D。