第2章(宰后肉的变化)

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:42

宰后肉的变化及卫生检验课件 (一)宰后肉的变化及卫生检验课件随着生活水平的提高,人们对食品品质的要求越来越高,肉制品的质量也成为了大众关注的热点。

宰后肉的变化及卫生检验是肉制品质量控制中重要的一环,下面将对其进行详细介绍。

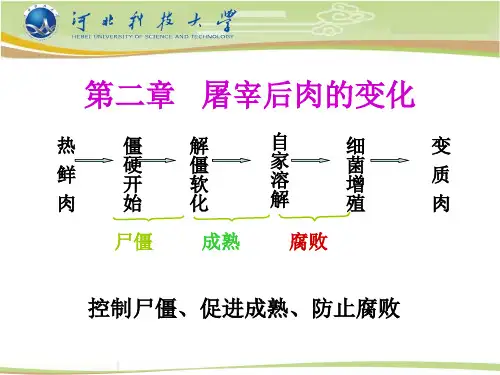

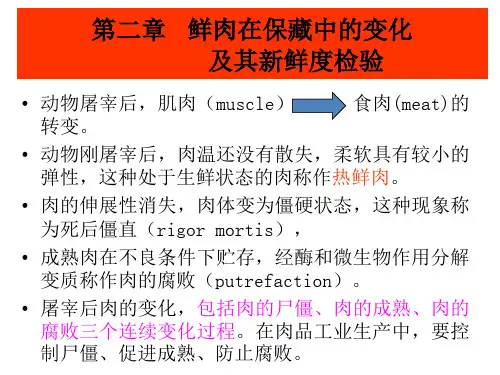

一、宰后肉的变化宰后肉指的是动物在屠宰之后,肌肉组织由于缺乏血液供给,导致发育缩减、肌肉组织变硬、颜色改变等特征。

这些变化对肉制品质量有很大影响,以下是宰后肉的主要变化:1.肌肉变硬肌肉的变硬是宰后肉的一种明显特征。

肌肉主要得到的能量来源是氧,而屠宰后,动物身体停止了氧的供应,肌肉组织失去能量来源后会开始变硬,使得肉质变得不鲜嫩。

2.色泽变化动物的肌肉中含有血红蛋白,平时呈现红色,但宰后,由于氧供应不足,血液里的氧被用完,造成肌肉的颜色变深,呈现深褐色。

3.蛋白变性肉中蛋白质易受热变性和凝固,屠宰后,肌肉温度迅速下降,导致蛋白变性,肉质变得更加粘稠,口感较为劣质。

二、卫生检验课件在提高宰后肉质量的同时,卫生检验也是不可忽视的一环。

卫生检验可以从原料的入厂检验、生产过程中的检验以及成品检验三个方面来保证肉制品的卫生安全。

1.原料入厂检验开展原料入厂检验是保障肉质安全的重要环节,原料检验的主要目的是检查肉质的新鲜程度、有无病害和药物残留等问题。

2.生产过程检验随着肉制品加工方式的不同,生产线检验也会分为相应的几部分,包括碾肉、熏制、烤制等。

在生产过程中,要确保操作规范、机器设备良好、工艺技术过关,以及现场卫生条件合格等。

3.成品检验成品检验是肉制品生产中极其重要的一环,主要检验成品标准和要求、产品包装和质量控制标准等内容。

同时,还要对成品进行抽样检验,以保证肉制品在出厂时已达到相关生产标准和消费者用品质的期望。

三、总结宰后肉的变化及卫生检验对于肉制品质量控制来说,都是非常重要的环节。

通过了解肉质变化及通过严格的卫生检验,我们可以更好地保证肉质安全,提高肉制品的食品品质。

一、宰后肉的变化宰后肉是指在动物宰杀后,在一定温度和湿度条件下,肌肉组织发生的变化。

宰后肉的变化主要包括以下几个方面:脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白、糖原变成乳酸、ATP降解、pH下降和酶促反应等。

1. 脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白:动物被宰杀后,血液停止流动,导致肌肉中的脱氧血红蛋白逐渐被氧合血红蛋白取代。

这一过程通常需要一段时间,可导致肌肉颜色由鲜红色变为暗红色。

2. 糖原变成乳酸:在宰后的过程中,肌肉中的糖原会被糖酵解酶分解成乳酸,乳酸的积累会导致肌肉的pH下降,影响肌肉的质地和口感。

3. ATP降解:ATP是细胞内的一种重要能量储备物质,宰后后,ATP会被降解成AMP、IMP等物质,从而影响肌肉的质地和口感。

二、各过程的特征1. 色泽变化:宰后肉经过一定时间后,由于脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白,导致肌肉颜色由鲜红色变为暗红色,甚至出现褐变。

这对于肉品的外观质量具有重要影响。

2. pH下降:随着乳酸的积累,肌肉的pH值逐渐下降。

在一定范围内,pH值的升降会影响肌肉的蛋白溶胀能力,直接影响肌肉的质地和口感。

3. 质地变化:宰后肉的质地随着糖原变成乳酸、ATP降解等化学变化而发生改变,从而影响肉品的嫩度和口感。

总结回顾宰后肉的变化及各过程的特征,是一项复杂而又重要的研究课题。

通过对宰后肉的变化和特征进行深入了解,不仅可以帮助我们更好地掌握肉品的贮藏和加工技术,提高肉品的品质和口感,还可以为食品科学领域的发展提供重要的理论支撑和实践指导。

个人观点和理解宰后肉的变化是一个涉及生物化学、微生物学和食品加工等多个领域的综合性课题。

了解宰后肉变化的过程和特征,对于提高肉类产品的质量、保质期和口感具有重要意义。

也需要我们加强对食品科学技术的研究和探索,以更好地满足人们对食品质量和食品安全的需求。

在知识的文章格式中,以上是对宰后肉的变化及各过程的特征的简要阐述,希望能够帮助您更深入地了解这一课题。

如果您对宰后肉的变化有更多的疑问或者想要深入了解,欢迎继续探讨交流。