第五章 胶体的稳定性(精心制作)解析

- 格式:ppt

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:8

第五章胶体的稳定性分解胶体是由固体颗粒或液滴分散在连续相中而形成的混合物。

在胶体中,颗粒或液滴的尺寸通常在1纳米至1微米之间,介于溶液和悬浮液之间。

在自然界和工业中,我们经常可以观察到各种胶体,如乳液、凝胶和泡沫等。

胶体的稳定性是指胶体系统维持稳定状态的能力,即颗粒或液滴分散均匀,并且不易聚集和沉降。

胶体的分解是指胶体系统中颗粒或液滴发生聚集而失去稳定性的过程。

胶体分解的原因有很多,最常见的原因是颗粒之间的吸引力增强,导致聚集现象的发生。

颗粒之间的吸引力可以通过静电作用、范德华力、亲水性或疏水性相互作用等来实现。

当这些吸引力超过分散力时,胶体就会发生分解。

胶体的分解会导致胶体体系不均匀,颗粒或液滴会聚集成大块或沉降到容器底部。

为了维持胶体的稳定性,我们可以采用一些方法来防止胶体的分解。

常见的方法包括添加稳定剂、控制环境条件和调节胶体粒径。

添加稳定剂是最常用的方法之一、稳定剂可以降低颗粒或液滴之间的吸引力,从而有效地抑制聚集的发生。

常见的稳定剂包括表面活性剂、胶体保护剂和电解质等。

表面活性剂是一类能够吸附在颗粒或液滴表面的物质,通过形成电荷屏障或分散剂层来降低吸引力,从而使颗粒或液滴保持分散状态。

胶体保护剂是一类能够与颗粒或液滴表面发生化学反应的物质,形成一层稳定的保护膜来防止聚集的发生。

电解质可以通过改变胶体系统中的离子浓度,从而改变颗粒或液滴表面的电荷性质,进而影响吸引力的大小。

控制环境条件也是维持胶体稳定性的重要方法之一、环境条件的改变可以直接影响颗粒间的吸引力和分散力之间的平衡。

例如,温度的变化会改变胶体中颗粒或液滴的热运动速度,从而影响颗粒之间的碰撞频率和能量大小。

pH值的变化则会改变胶体中颗粒或液滴的表面电荷,进而影响吸引力的大小。

通过控制环境条件,我们可以调节各种力的平衡,从而更好地维持胶体的稳定性。

此外,调节胶体粒径也是维持胶体稳定性的一种方法。

胶体粒径的大小直接影响胶体中颗粒或液滴之间的相互作用力。

关于胶体稳定性问题的疑难解析胶体稳定性问题是高中化学胶体部分的重要内容。

课程标准要求学生从分类的角度认识胶体分散系,了解胶体这种常见的分散系的本质特点和基本性质。

而胶体稳定性是胶体分散系的重要性质之一,对于学生理解胶体分散系和胶体其他性质具有重要作用。

学业水平测试也要求学生识记并理解胶体的稳定性。

随着胶体化学的发展,人类对胶体稳定性的本质和原因的认识不断完善,教师理应把握胶体发展现状,明确胶体稳定性有关内容,正确引导学生认识胶体及其稳定性,以免造成学生的一些认识误区,不利于中学化学与大学化学之间的衔接。

通过分析目前“胶体”教学中涉及胶体稳定性的有关问题发现,很多教师和学生对胶体稳定性的了解并不深入和全面,尤其在胶体稳定性的探讨范围、胶体稳定存在的原因、稳定胶体制备等问题上存在错误认识。

因此,有必要结合相关文献和专业参考书,对上述问题作一些解读和澄清,以期为中学化学教学提供参考。

1胶体稳定性探讨范围的界定胶体又称胶状分散体,是一种均匀的混合物,分散质粒子直径介于粗分散系和溶液之間,即介观范围的一类分散体系,是一种高度分散的多相不均匀体系。

其种类有很多,而中学和大学化学中涉及的所谓“胶体”其实只是由难溶无机盐粒子构成的胶体,其中粒子以介观尺度分散在溶剂中且具有相界面,这是一种处于热力学不稳定、动力学稳定的体系。

而其他胶体体系即使其中粒子尺寸在介观范围也不在讨论范围内。

其他胶体体系主要有:(1)高分子溶液:尽管粒子尺度在介观范围,但那是无相界面的真正的溶液,处于热力学稳定的体系;(2)其他热力学稳定的、有相界面的胶体体系,如加表面活性剂的缔合胶体。

这种难溶盐胶体体系,热力学上由于粒子之间巨大的界能,具有相互聚结以减小界能,表现为不稳定;动力学上粒子发生布朗运动,表现为稳定,这两种表现使得胶体具有介稳性的特点,容易受外界条件的干扰发生聚沉。

2胶体稳定性表现的解释人教版化学1中,对胶体的稳定性存在如是描述:“同一种胶体微粒带相同的电荷,相互排斥,不易聚集,因此是比较稳定的分散系,可以长时间保存”,从静电斥力的角度来解释胶体稳定性。

胶体的稳定性和聚沉作用摘要:化学物品胶体已经广泛应用于现代生活,了解胶体的稳定性和聚沉作用对于我们高效利用有很大帮助。

关键词:稳定性胶体聚沉电解质溶胶的稳定根据胶体的各种性质。

溶胶稳定的原因可归纳为:(1)溶胶的动力稳定性胶粒因颗粒很小,布朗运动较强,能克服重力影响不下沉而保持均匀分散。

这种性质称为溶胶的动力稳定性。

影响溶胶动力稳定性的主要因素是分散度。

分散度越大,颗粒越小,布朗运动越剧烈,扩散能力越强,动力稳定性就越大,胶粒越不溶易下沉。

此外分散介质的粘度越大,胶粒与分散介质的密度差越小,溶胶的动力稳定性也越大,胶粒也越不溶易下沉。

(2) 胶粒带电的稳定作用下图表示的是一个个胶团。

蓝色虚线圆是扩散层的边界,虚线圆以外没有净电荷,呈电中性。

因此,当两个胶团不重迭时,如左图,它们之间没有静电作用力,只有胶粒间的引力,这种引力与它们之间距离的三次方成反比,这和分子之间的作用力(分子之间的作用力与分子之间距离的六次方成反比)相比,是一种远程力,这种远程力驱使胶团互相靠近。

当两个胶团重迭时,如右图,它们之间就产生静电排斥力。

重叠越多,静电排斥力越大。

如果静电排斥力大于胶粒之间的吸引力,两胶粒相撞后又分开,保持了溶胶的稳定。

胶粒必须带有一定的电荷才具有足够的静电排斥力,而胶粒的带电量与ζ电势的绝对值成正比。

因此,胶粒具有一定的ζ电势是胶粒稳定的主要原因。

(3) 溶剂化的稳定作用物质和溶剂之间所起的化合作用称为溶剂化,溶剂若为水,则称水化。

憎液溶胶的胶核是憎水的,但它吸附的离子都是水化的,因此增加了胶粒的稳定性。

由于紧密层和分散层中的离子都是水化的,这样在胶粒周围形成了水化层。

实验证明,水化层具有定向排列结构,当胶粒接近时,水化层被挤压变形,它有力图恢复定向排列结构的能力,使水化层具有弹性,这成了胶粒接近时的机械阻力,防止了溶胶的聚沉。

以上影响溶胶稳定的三种因素中,尤以带电因素最重要。

溶胶的聚沉溶胶中的分散相颗粒相互聚结而变大,以至最后发生沉降的现象称为聚沉。

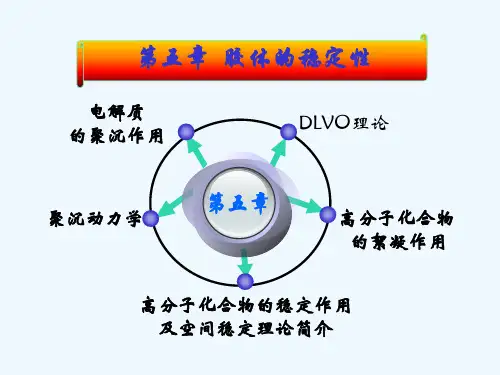

65胶体稳定性的DLVO 理论胶体(憎液溶胶)是一个高度分散的系统,它有很大的表面自由能,且具有自发降低表面自由能的倾向,这就是说,在本质上,憎液溶液胶属于热力学不稳定系统。

某些物理条件的改变,特别是电解质的加入,会显著地影响它的稳定性,使它聚集而沉淀。

早在一个世纪前,Schulze(舒尔茨)和Hardy(哈迪)就经验发现,异号离子的电荷数对溶胶的聚沉影响很大。

电荷数(价数)愈高,聚沉能力愈大。

如果将使溶胶聚沉的电解质最低浓度称为聚沉值,则一价、二价和三价异号离子的聚沉值之比约为66)31(:)21(:1,这个规律称为Schulze —Hardy 规则。

怎样解释这个规则,就成了胶体稳定性理论必须面对的首要任务。

直到上个世纪的四十年代,这个问题才被两位前苏联学者Дерягин(杰里亚金)、Ландау(朗道)和两位荷兰学者Verwey(弗威)和Overbeek(奥弗比克)所解决,因此,称为DLVO 理论。

本专题就专门来介绍这个理论。

鉴于理论是建立在数学解析的基础上,下面的介绍只取推导的结果,而将介绍的重心放在物理意义上。

1.DLVO 理论这个理论完全着眼于溶胶粒子的作用势能与粒子间距的关系。

认为粒子间存在着两个相互制约的作用力,一是van der Waals 引力,它要使粒子兼并而聚沉。

另一是扩散双电层重迭所引起的静电斥力,它是维护溶胶稳定的原因。

因此,溶胶是否能够相对地稳定就取决于这两种力谁占据优势,DLVO 理论的首要任务便是分别计算粒子之间的引力和斥力势能与粒子间距的定量关系。

(1) 粒子间的van der Waals 引力势能如所周知,分子之间是存在短程的van der Waals 引力的,这种力的大小与分子间距的7次方成反比。

它包括分子间的偶极—偶极作用,偶极与诱导偶极的作用和分子间的色散作用。

后者亦称London 力,在胶体中常常起着主要的作用,量子力学算得,London 力的引力势能与分子间距的关系可由下式表示662A 43−−−=−=x x h V βνα (65-1) 式中h 为Planck 常数, ν为分子的特征振动频率,α为分子的极化率,x 为分子间距,负号表示吸引。