波长与折射率色散曲线图

- 格式:xlsx

- 大小:15.17 KB

- 文档页数:7

色散曲线表征材料光学特性及波长选择引言:光学是研究光的传播、反射、吸收和干涉等现象的学科。

材料的光学特性对于光的传播以及与材料的相互作用至关重要。

色散曲线是一种常用的方法来描述材料的光学特性,它可以帮助我们了解材料对不同波长光的吸收和散射情况。

本文将介绍色散曲线的概念、其在材料光学特性表征中的重要性,并探讨如何选择适当的波长对材料进行研究。

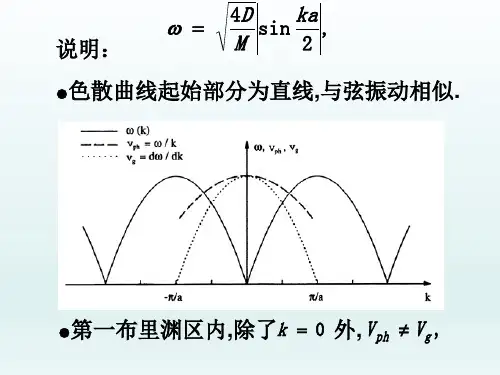

一、色散曲线概述色散是指材料对光波波长的依赖关系。

当光线经过一个介质时,不同波长的光波会因材料的光学性质而产生不同的折射率。

色散曲线则是描述光波传播过程中折射率变化与波长变化的关系。

一般来说,折射率随着波长的增加而减小,这种现象称为正常色散;相反,折射率随波长增加而增大则称为反常色散。

二、色散曲线的重要性色散曲线是表征材料光学特性的重要工具,其具有以下几个重要作用:1. 材料鉴定和分类:不同材料的色散曲线各异,通过测量材料的色散曲线,我们可以确定材料的光学特性,从而将其分类和鉴定。

2. 特定波长的选择:通过分析材料的色散曲线,我们可以选择合适的波长来研究材料。

例如,对于某些材料,特定波长的光会被材料吸收,因此选择其他波长进行观察可以避免吸收干扰,得到更准确的结果。

3. 光学器件设计:色散曲线对于光学器件的设计非常关键,特别是在光纤通信领域。

通过选择适当的材料和波长,可以优化光学器件的性能和效率。

三、如何选择波长进行研究在材料研究过程中,选择合适的波长进行研究是非常重要的,下面给出一些选择波长的准则:1. 避免吸收峰和散射:当研究材料吸收性质时,需要避开材料吸收峰的波长进行实验,以免吸收干扰研究结果。

同时,如果材料对特定波长的光有强烈的散射现象,也应选择其他波长。

2. 最大灵敏度波长:材料在某些波长下可能具有最大的灵敏度。

在研究材料光学特性时,选择具有最大灵敏度的波长可以获得更准确的测量结果。

3. 窗口波长:对于某些材料,只有在特定的波长范围内才能观察到其光学特性。

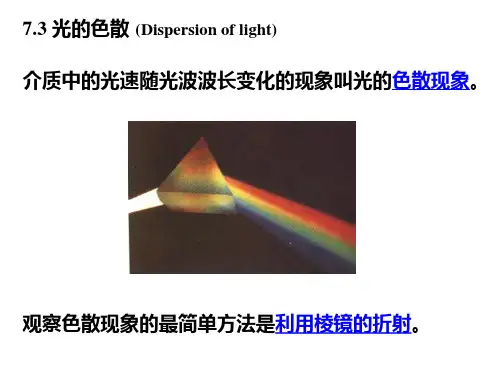

色散衍射色散指复色光分解为单色光而形成光谱的现象叫做光的色散。

色散可以利用棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。

复色光进入棱镜后,由于它对各种频率的光具有不同折射率,各种色光的传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜时就各自分散,形成光谱。

几列波在媒质中传播,它们的频率不同,传播速度亦不同,这种现象叫色散,在物理学中,把凡是与波速、波长有关的现象,叫作色散。

材料的折射率随入射光频率的减小(或波长的增大)而减小的性质,成为“色散”。

右图为几种光学材料的色散曲线。

色散可通过棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。

如一细束阳光可被棱镜分为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光。

这是由于复色光中的各种色光的折射率不相同。

当它们通过棱镜时,传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜则便各自分散。

光线通过一般光学玻璃,红、绿、蓝三色光合焦点的距离不一致,会在形成的照片影像边缘多出一些不自然的颜色,影像也失去锐利度。

目前的解决方式;采用一块莹石镜片或两块UD镜片,抵消原本玻璃的色散偏差。

波在传播过程中经过障碍物边缘或孔隙时所发生的传播方向弯曲现象。

孔隙越小,波长越大,这种现象就越显著。

大气中的华和宝光等都是衍射现象。

衍射(Diffraction)又称为绕射,波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象。

衍射现象是波的特有现象,一切波都会发生衍射现象如果采用单色平行光,则衍射后将产生干涉结果。

相干波在空间某处相遇后,因位相不同,相互之间产生干涉作用,引起相互加强或减弱的物理现象。

衍射的结果是产生明暗相间的衍射花纹,代表着衍射方向(角度)和强度。

根据衍射花纹可以反过来推测光源和光栅的情况。

为了衍射图样使光能产生明显的偏向,必须使“光栅间隔”具有与光的波长相同的数量级。

用于可见光谱的光栅每毫米要刻有约500条线。

1912年,劳厄想到,如果晶体中的原子排列是有规则的,那么晶体可以当作是X射线的三维衍射光栅。

X 射线波长的数量级是10^-8cm,这与固体中的原子间距大致相同。

光的色散和物体的颜色光通过三棱镜的色散白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各种色光组成的叫做复色光。

红、橙、黄、绿等色光叫做单色光。

色散:复色光分解为单色光而形成光谱的现象叫做光的色散。

色散可以利用棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。

复色光进入棱镜后,由于它对各种频率的光具有不同折射率,各种色光的传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜时就各自分散,形成光谱。

光的色散light,dispersionof介质折射率随光波频率或真空中的波长而变的现象。

当复色光在介质界面上折射时,介质对不同波长的光有不同的折射率,各色光因折射角不同而彼此分离。

1672年,I.牛顿利用三棱镜将太阳光分解成彩色光带,这是人们首次作的色散实验。

通常用介质的折射率n或色散率dn/dλ与波长λ的关系来描述色散规律。

任何介质的色散均可分正常色散和反常色散两种。

图片①正常色散。

对光波透明的介质,其折射率n随波长λ的增加而减小,色散曲线(n-λ关系曲线)如图1所示,称为正常色散。

法国数学家A.L.柯西于1936年首先给出了正常色散的经验公式,称柯西公式:A、B和C是由介质性质决定的常数。

要求不严时可近似写成色散率为上述规律表明,正常色散时n随λ的增加而趋于某一极限,色散率dn/dλ<0,其绝对值随λ的增加而减小。

②反常色散。

在介质对光有强烈吸收的波段内(吸收带),折射率随波长的增加而减小,色散率dn/dλ>0,这与正常色散相反,故称反常色散。

对同一介质,在对光透明的波段内表现为正常色散,而在吸收带内则表现为反常色散。

F.-P.勒鲁于1860年首先在碘蒸气棱镜内观察到反常色散现象,R.W.伍德于1904年利用交叉棱镜法成功地显示出钠蒸气在可见光波段内的反常色散。

图2 阳光发生色散形成的虹1871年,W.塞耳迈耶尔用弹性以太理论导出了新的色散公式,它比柯西公式更普遍,不仅解释了吸收带附近的色散现象,而且在远离吸收带时就简化成柯西公式。