徐悲鸿和奔马图

- 格式:ppt

- 大小:3.14 MB

- 文档页数:70

徐悲鸿《奔马图》的鉴赏徐悲鸿《奔马图》赏析系院:初等教育学院班级:10级教育技术班姓名:邱楠学号:20101121107目录作者简介 (3)《奔马图》创作背景 (4)《奔马图》艺术特点赏析 (5)《奔马图》绘画特点 (6)对《奔马图》的个人感想 (7)作者简介:徐悲鸿1895年7月19日-1953年9月26日,汉族,生于中国江苏宜兴屺亭桥,原名寿康,年长后改名为“悲鸿”。

父亲徐达章是私塾先生,能诗文,善书法,自习绘画,常应乡人之邀作画,谋取薄利以补家用。

母亲鲁氏是位淳朴的劳动妇女。

他是中国现代美术事业的奠基者,杰出的画家和美术教育家。

自幼随父亲徐达章学习诗文书画。

1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。

1916年入上海复旦大学法文系半工半读,并自修素描。

先后留日、法,游历西欧诸国,观摩研究西方美术。

1927年回国,先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。

1933年起,先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。

徐悲鸿与吴作人、艾中信、董希文等筹备建立“一二七艺术学会”,以迎接北平和平解放这一历史时刻。

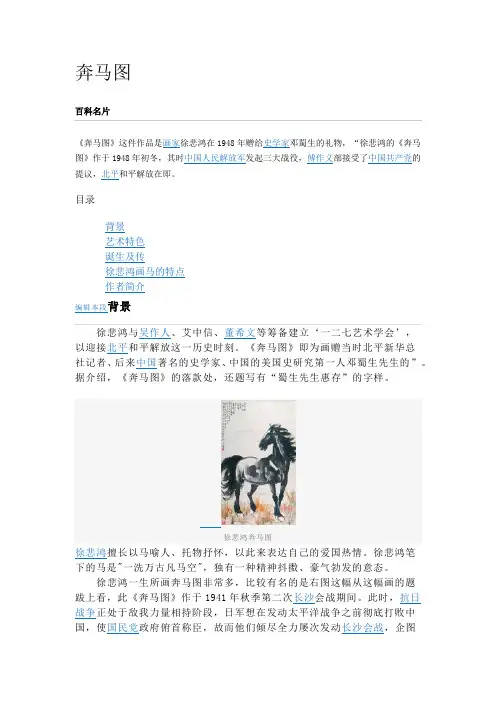

《奔马图》即为画赠当时北平新华总社记者、后来中国著名的史学家、中国的美国史研究第一人邓蜀生先生的”。

据介绍,《奔马图》的落款处,还题写有“蜀生先生惠存”的字样。

徐悲鸿坚持现实主义艺术道路,创作了《田横五百士》、《九方皋》、《巴人汲水》、《愚公移山》等一系列对现代中国画、油画的发展有着巨大影响的优秀作品,在中国美术史上起到了承前启后的重大作用。

徐悲鸿在绘画创作上,提倡“尽精微,致广大”;他对中国画,主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”。

他的画能融古今中外技法于一炉而又有其独特风格。

他不但擅长中国画,素描、油画都有很高的造诣和成就。

人物注重写实,传达精神;所画花鸟、山水、走兽,简练明快,富有生气,尤以画马驰名中外。

徐悲鸿《奔马图》作品欣赏泼墨起画,重在画魂,“魂”可以是所画事物的神韵,可以是透过表象的内在本质,也可以是画者的所要表达的思想观点。

一副拥有灵魂的画作,会让我们越看越有韵味,仿佛画中的事物是活的一般,能带给我们心灵的震撼与洗涤,让我们从中了解到作者的思想感情,从而在画中与作者产生心灵的共鸣。

相反,如果一副画只有形而没有灵魂,那么它就如一只花瓶般,空有华丽的外表,内心不含任何价值,虚有其华,就只能是一幅画,一幅简单的画,一副让人看一遍就不会再想看第二遍,甚至看过就忘了的画。

它除了表面的观赏性外,不具任何实在意义,更让人提不起它的艺术性及其远远超过表象的内在价值。

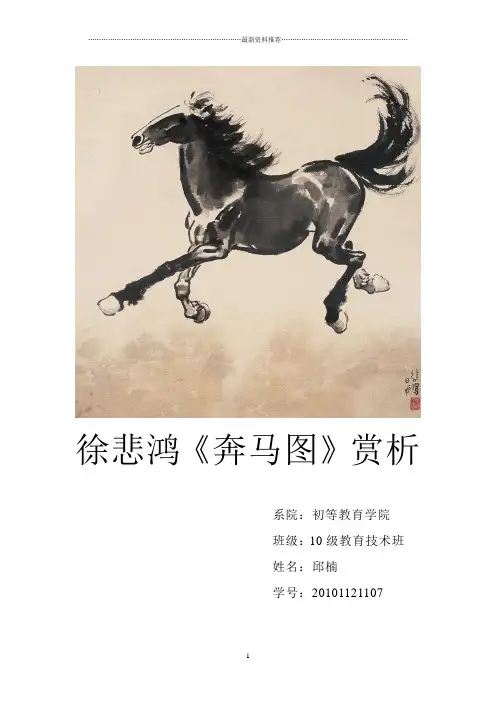

徐悲鸿的《奔马图》这幅画给我的第一感觉是俊美、雄壮、气势磅礴、精神抖擞、生机盎然、充满活力,从图中可以看出马首迎风高昂,无所畏惧,马鬃浓密舒展,迎风而摆,颇有所向披靡,英姿飒爽的味道,其次,雄健的肌肉随奔跑的节奏而起伏,四条腿踏沙驰骋。

整体给人一种积极自由,一往直前,势不可挡,威风凛凛的感觉,颇有天下任我驰骋,万里黄土皆在脚下的豪迈。

在这幅画中,徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。

马腿的直线细劲有力,有如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线圆润饱满很有弹性,富于动感。

整体将它“志在千里”,势要冲破一切束缚的精气神跃然于纸上,细看不禁让人无限遐想前景的大好一片。

从技法看,作者借墨色的浓淡变化以及墨色与画纸的明暗对比,看上去仅寥寥几笔就将骏马的骨骼,神态勾勒的淋漓尽致,从整体来看,整幅图前大后小,极具视觉效果,仿佛一匹骏马就要从纸中迎面奔来。

从中也不难看出徐悲鸿笔墨的浓淡干湿变化的把握和运用已达到变化自如的境界。

一说到马,我们总会想到草原上那些或低头食草或尽情的奔跑的马儿,轻松,惬意,自由自在,然而,徐悲鸿笔下的马是"一洗万古凡马空",独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

《奔马图》_550字

一幅画着六匹马的图叫《奔马图》。

你知道这幅画的作者是谁吗?那就是鼎鼎大名的画家:徐悲鸿。

徐悲鸿(1895——1953)是江苏宜兴人,曾赴法国、比利时学习,后长期从事美术教育和创作,他的《奔马图》最为人所喜爱的。

他曾担任中央美术学院院长,中国工作者协会主席。

你可知道这幅画的来历?这幅画是徐悲鸿他跟在六匹马旁跑,通过观察。

回到家里,把他认为最精彩的片断画下来。

你看!那六匹马的神态、动作各不相同。

有的四脚腾空;有的前脚落地后脚翘起;有的……徐悲鸿不愧是无人不知无人不晓的画家。

他画的《奔马图》中的马是栩栩如生的。

他把我也引到画中去。

那是一天下午,在太阳的暴晒下,有六匹马在比赛。

跑在第一的是一匹又俊又强壮的白马,他是老大。

你瞧!他正边跑边回头喊:“兄弟们加油!不要落后。

”这时,后面的马跑得更快了。

跑在第二的是老二,他对老四说:“老四老四你真笨,连匹小马也跑不过。

哈哈哈……”老四听了,非常生气,奋往直前一下子成了第二名,追过了老二。

老五在旁边一边跑一边生气地说:“老三你未免太笨了,你是我看到过最笨的一匹马。

”老三奋不顾身地像装了推进器一样,“嗖”,成了第四名。

老大、老二、老三、老四、老五都互不相让跑在前面。

老六看了,也不甘示弱。

他心想:我虽然才出生几个月,但我要往前冲,要冲到前面,看看我的实力怎样?不一会儿,小马跑在了老五后面了。

比赛结束了,老大第一、老三第二、老二第三、老五、老六和老四并列第四。

这幅画不仅是画着六匹马在比赛,而且还表达了作者自己奋勇直前的精神。

《奔马图》赏析-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1《奔马图》赏析《奔马图》简介画高3米、宽1米的这幅被列入国家一级文物的徐悲鸿平生所绘最大《奔马图》真迹。

大师采用了豪放的泼墨和劲秀的线描写意方法,着重刻画出马的神韵和气质。

画中的马雄骏、矫健、轻疾,颇有“瘦骨铜声”之美感,奔马强壮有力,生气勃勃。

《奔马图》创作背景徐悲鸿擅长以马喻人、托物抒怀,以此来表达自己的爱国热情。

马,是徐悲鸿先生一生中最爱描绘的题材。

他画的奔马,笔墨淋漓潇洒,带着时代的风雷驰骋在画坛上,给当时的中国画坛带来了清新、有力、刚劲的气息。

他画的马,无论奔马、立马、走马、饮马、群马,都赋予了充沛的生命力。

徐悲鸿的画从小出名,渡船公欲求徐先生画马而又难以启口。

有一次被徐悲鸿猜透了他的心思,欣然允诺日后为其作画。

后来,徐先生发迹,到南京前中央大学教书,曾托渡船公为他找个合适的门卫。

渡船公说“只有乡下人,名叫史坤生,家住官林义壮村”。

奔马,令人神思飞越,生发出朝气勃勃、奋发向上的力量。

在徐悲鸿先生的笔下,一匹匹奔马奋踪扬蹄,在广袤的土地上飞奔,骏马英姿,神态各异。

有的腾空起飞,有的蹄下生烟。

有的回首顾盼,有的一往直前,都仿佛要破纸而出。

徐悲鸿笔下的马是"一洗万古凡马空",独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

当时,抗日战争正处于敌我力量相持阶段,日军想在发动太平洋战争之前彻底打败中国,使国民党政府俯首称臣,故而他们倾尽全力屡次发动长沙会战,企图打通南北交通之咽喉重庆。

二次会战中我方一度失利,长沙为日寇所占,正在马来西亚槟榔屿办艺展募捐的徐悲鸿听闻国难当头,心急如焚。

这就是《奔马图》由来。

至抗战爆发后,徐悲鸿认识到艺术家不应局限于艺术的自我陶醉中,而应该与国家同呼吸共命运,将艺术创作投入到火热的生活中去,所以他的马成为正在觉醒的民族精神的象征。

而建国后,他的马又变"山河百战归民主,铲尽崎岖大道平"的象征,仍然是奔腾驰骋的样子,只是少了焦虑悲怆,多了欢快振奋。

徐悲鸿与《奔马图》徐悲鸿出身贫寒,自幼随父亲徐达章学习诗文书画。

1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。

1916年入上海复旦大学法文系半工半读,并自学素描。

1917年留学日本学习美术,不久回国,任北京大学画法研究会导师,并兼职于孔德学院。

1919年赴法国留学,考入巴黎国立美术学校学习油画、素描,并游历西欧诸国,观摩研究西方美术。

1927年回国,先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。

1933年起,先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。

抗日战争爆发后,在香港、新加坡、印度举办义卖画展,宣传支援抗日。

后重返中央大学艺术系任教。

中华人民共和国建立后,任中华全国美术工作者协会(现中国美术家协会)主席、中央美术学院院长等职,为第一届全国政协代表。

徐悲鸿长期致力于美术教育工作。

他发现和团结了众多的美术界著名人士。

他培养的学生中人材辈出,许多已成为著名艺术家,成为中国美术界的中坚骨干。

他对中国美术队伍的建设和中国美术事业的发展作出的卓越贡献,无与伦比,影响深远。

1953年9月26日,徐悲鸿因脑溢血病逝,享年58岁。

按照徐悲鸿的愿望,夫人廖静文女士将他的作品1200余件,他一生节衣缩食收藏的唐、宋、元、明、清及近代著名书画家的作品1200余件,图书、画册、碑帖等1万余件,全部捐献给国家。

次年,位于北京市西城区新街口北大街53号的徐悲鸿故居被辟为徐悲鸿纪念馆,集中保存展出其作品,周恩来总理亲自题写“悲鸿故居”匾额。

徐悲鸿擅长以马喻人、托物抒怀,以此来表达自己的爱国热情。

徐悲鸿笔下的马是"一洗万古凡马空",独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

徐悲鸿一生所画奔马图非常多,比较有名的是他作于1941年秋季第二次长沙会战期间《奔马图》。

此时,抗日战争正处于敌我力量相持阶段,日军想在发动太平洋战争之前彻底打败中国,使国民党政府俯首称臣,故而他们倾尽全力屡次发动长沙会战,企图打通南北交通之咽喉重庆。

徐悲鸿《奔马图》赏析系院:初等教育学院班级:10级教育技术班姓名:邱楠学号:20101121107目录作者简介 (3)《奔马图》创作背景 (4)《奔马图》艺术特点赏析 (5)《奔马图》绘画特点 (6)对《奔马图》的个人感想 (7)作者简介:徐悲鸿1895年7月19日-1953年9月26日,汉族,生于中国江苏宜兴屺亭桥,原名寿康,年长后改名为“悲鸿”。

父亲徐达章是私塾先生,能诗文,善书法,自习绘画,常应乡人之邀作画,谋取薄利以补家用。

母亲鲁氏是位淳朴的劳动妇女。

他是中国现代美术事业的奠基者,杰出的画家和美术教育家。

自幼随父亲徐达章学习诗文书画。

1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。

1916年入上海复旦大学法文系半工半读,并自修素描。

先后留日、法,游历西欧诸国,观摩研究西方美术。

1927年回国,先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。

1933年起,先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。

徐悲鸿与吴作人、艾中信、董希文等筹备建立“一二七艺术学会”,以迎接北平和平解放这一历史时刻。

《奔马图》即为画赠当时北平新华总社记者、后来中国著名的史学家、中国的美国史研究第一人邓蜀生先生的”。

据介绍,《奔马图》的落款处,还题写有“蜀生先生惠存”的字样。

徐悲鸿坚持现实主义艺术道路,创作了《田横五百士》、《九方皋》、《巴人汲水》、《愚公移山》等一系列对现代中国画、油画的发展有着巨大影响的优秀作品,在中国美术史上起到了承前启后的重大作用。

徐悲鸿在绘画创作上,提倡“尽精微,致广大”;他对中国画,主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”。

他的画能融古今中外技法于一炉而又有其独特风格。

他不但擅长中国画,素描、油画都有很高的造诣和成就。

人物注重写实,传达精神;所画花鸟、山水、走兽,简练明快,富有生气,尤以画马驰名中外。

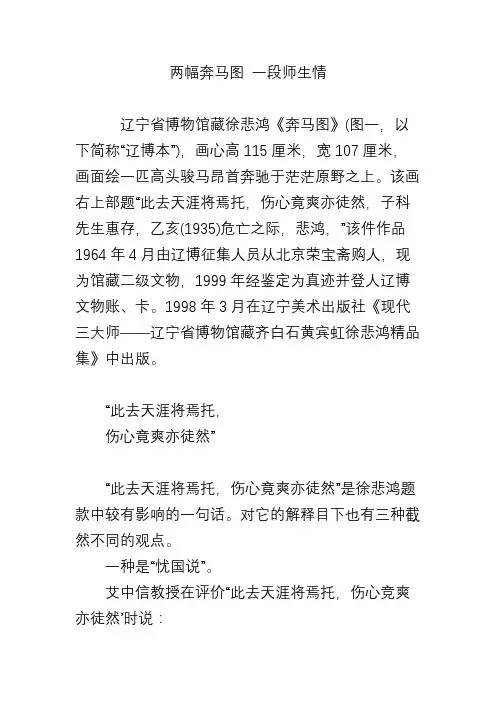

两幅奔马图一段师生情辽宁省博物馆藏徐悲鸿《奔马图》(图一,以下简称“辽博本”),画心高115厘米,宽107厘米,画面绘一匹高头骏马昂首奔驰于茫茫原野之上。

该画右上部题“此去天涯将焉托,伤心竟爽亦徒然,子科先生惠存,乙亥(1935)危亡之际,悲鸿,”该件作品1964年4月由辽博征集人员从北京荣宝斋购人,现为馆藏二级文物,1999年经鉴定为真迹并登人辽博文物账、卡。

1998年3月在辽宁美术出版社《现代三大师――辽宁省博物馆藏齐白石黄宾虹徐悲鸿精品集》中出版。

“此去天涯将焉托,伤心竟爽亦徒然”“此去天涯将焉托,伤心竟爽亦徒然”是徐悲鸿题款中较有影响的一句话。

对它的解释目下也有三种截然不同的观点。

一种是“忧国说”。

艾中信教授在评价“此去天涯将焉托,伤心竞爽亦徒然’时说:画上所题诗句,内里寄托之意十分明显,画家爱憎之情毫不掩饰地流露于画中。

如“哀鸣思战门,迥立向苍苍”,“问汝健足杲何用,为觅生刍尽日驰”,“此去天涯将焉托,伤心竞爽亦徒然”等,表达的是对国事、时局以至社会疾苦的深刻体会。

卢贤生先生在《一代宗师徐悲鸿》里说:徐悲鸿画马,不仅只为一般观赏,而大多是借以抒发郁结难言之悲愤和爱国忧世的心情。

1932年,上海“一?二八”事变爆发,驻沪19路军与上海人民奋起抗日,徐悲鸿激于爱国热情。

画了一匹昂首屹立的马,命名为《独立》,表达出希望祖国独立强蛊的时代意识,使人感奋。

1935年,徐悲鸿画《奔马》一幅,在画上题写了“此去天涯将焉托,伤心竞爽亦徒然”,忧国忧民之心溢于言表。

另外一种是“情感说”。

台湾的孙多慈女士是当年“慈悲恋”的女主角,张健初先生著《孙多慈与徐悲鸿爱情画传》(江苏文艺出版社,2008年6月版)中有孙多慈回忆她当年和徐悲鸿师生恋的内容:1935年夏,孙多慈从国立中央大学艺术专修科毕业,徐悲鸿(引者注:时任中央大学艺术系主任)也想借助庚款留学名额,将她送到国外继续深造。

徐悲鸿把自己的打算告知孙多慈时,手中正在作一幅噬奔马图》。

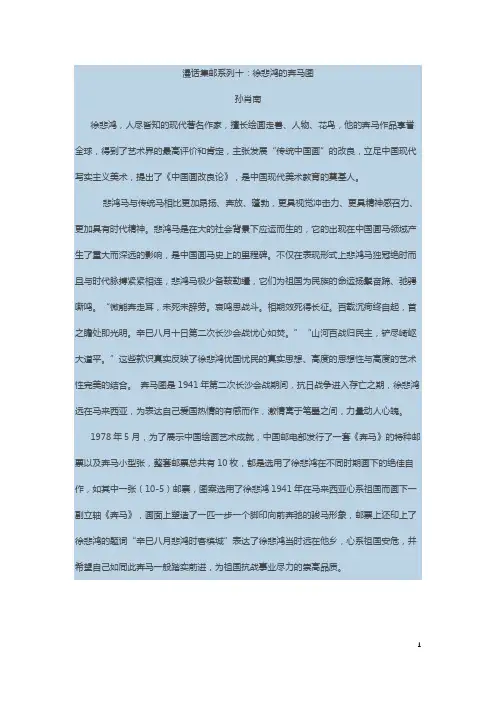

漫话集邮系列十:徐悲鸿的奔马图孙肖南徐悲鸿,人尽皆知的现代著名作家,擅长绘画走兽、人物、花鸟,他的奔马作品享誉全球,得到了艺术界的最高评价和肯定,主张发展“传统中国画”的改良,立足中国现代写实主义美术,提出了《中国画改良论》,是中国现代美术教育的奠基人。

悲鸿马与传统马相比更加昂扬、奔放、蓬勃,更具视觉冲击力、更具精神感召力、更加具有时代精神。

悲鸿马是在大的社会背景下应运而生的,它的出现在中国画马领域产生了重大而深远的影响,是中国画马史上的里程碑。

不仅在表现形式上悲鸿马独冠绝时而且与时代脉搏紧紧相连,悲鸿马极少备鞍勒缰,它们为祖国为民族的命运扬鬃奋蹄、驰骋嘶鸣。

“微能奔走耳,未死未辞劳。

哀鸣思战斗。

相期效死得长征。

百载沉疴终自起,首之瞻处即光明。

辛巳八月十日第二次长沙会战忧心如焚。

”“山河百战归民主,铲尽崎岖大道平。

”这些款识真实反映了徐悲鸿忧国忧民的真实思想、高度的思想性与高度的艺术性完美的结合。

奔马图是1941年第二次长沙会战期间,抗日战争进入存亡之期,徐悲鸿远在马来西亚,为表达自己爱国热情的有感而作,激情寓于笔墨之间,力量动人心魄。

1978年5月,为了展示中国绘画艺术成就,中国邮电部发行了一套《奔马》的特种邮票以及奔马小型张,整套邮票总共有10枚,都是选用了徐悲鸿在不同时期画下的绝佳自作,如其中一张(10-5)邮票,图案选用了徐悲鸿1941年在马来西亚心系祖国而画下一副立轴《奔马》,画面上塑造了一匹一步一个脚印向前奔驰的骏马形象,邮票上还印上了徐悲鸿的题词“辛巳八月悲鸿时客槟城”表达了徐悲鸿当时远在他乡,心系祖国安危,并希望自己如同此奔马一般踏实前进,为祖国抗战事业尽力的崇高品质。

(10-1)图案选用了徐悲鸿1951年创作的一幅《奔马》。

这幅画是在北京悲鸿故居里画的。

画面上题诗曰:山河百战归民主,铲除崎岖大道平。

(10-2)图案选用了徐悲鸿1945年创作的一幅《奔马》。

画面上题字为:“敷孟吾兄教之,卅四年岁阑鸿。

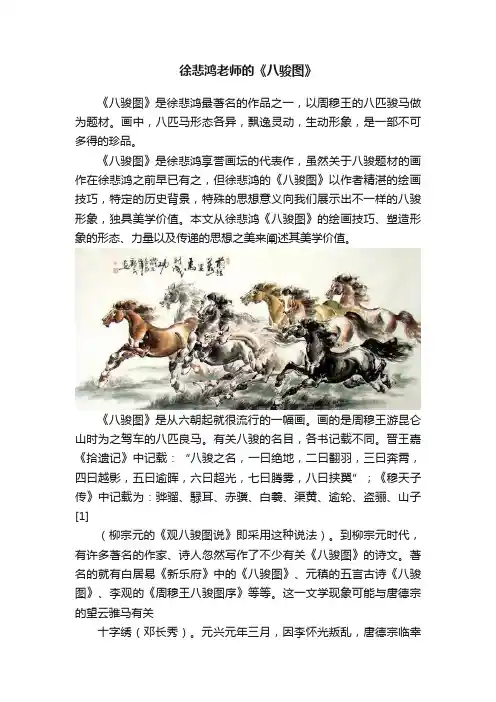

徐悲鸿老师的《八骏图》《八骏图》是徐悲鸿最著名的作品之一,以周穆王的八匹骏马做为题材。

画中,八匹马形态各异,飘逸灵动,生动形象,是一部不可多得的珍品。

《八骏图》是徐悲鸿享誉画坛的代表作,虽然关于八骏题材的画作在徐悲鸿之前早已有之,但徐悲鸿的《八骏图》以作者精湛的绘画技巧,特定的历史背景,特殊的思想意义向我们展示出不一样的八骏形象,独具美学价值。

本文从徐悲鸿《八骏图》的绘画技巧、塑造形象的形态、力量以及传递的思想之美来阐述其美学价值。

《八骏图》是从六朝起就很流行的一幅画。

画的是周穆王游昆仑山时为之驾车的八匹良马。

有关八骏的名目,各书记载不同。

晋王嘉《拾遗记》中记载:“八骏之名,一曰绝地,二曰翻羽,三曰奔霄,四曰越影,五曰逾晖,六曰超光,七曰腾雾,八曰挟翼”;《穆天子传》中记载为:骅骝、騄耳、赤骥、白羲、渠黄、逾轮、盗骊、山子[1](柳宗元的《观八骏图说》即采用这种说法)。

到柳宗元时代,有许多著名的作家、诗人忽然写作了不少有关《八骏图》的诗文。

著名的就有白居易《新乐府》中的《八骏图》、元稹的五言古诗《八骏图》、李观的《周穆王八骏图序》等等。

这一文学现象可能与唐德宗的望云骓马有关十字绣(邓长秀)。

元兴元年三月,因李怀光叛乱,唐德宗临幸梁州,七月反京。

关于这件事,元稹在《望云骓马》歌序中说道:“德宗皇帝以八马幸蜀,七马道毙,唯望云骓来往不顿,贞元中老死天厩。

”李肇《国史补》也谈到了这件事,他说望云骓:“后老死飞龙厩,贵戚多涂写之。

”看来,当时对于“八骏”的推崇,借着德宗的爱骥,达到了一个新的高潮。

徐悲鸿:徐悲鸿是中国近代著名画家,享有“中国近代绘画之父”的美誉。

对马这一形象的深入细致研究成就了其在画坛以奔马为题材画作的地位。

《八骏图》是徐悲鸿画马作品中极具代表性的一幅,不仅将奔马这一形象通过精湛的画技表现得淋漓尽致,而且将其技巧与情感融为一体。

在中国现代绘画史上,徐悲鸿的马独步画坛,无人能与之相颉颃。

《八骏图》是徐悲鸿最著名的作品之一,以周穆王八骏为题材,八匹马形态各异,飘逸灵动,在绘画技法上,是极为成功的中西融合的产物。

奔马图打通南北交通之咽喉重庆。

二次会战中我方一度失利,长沙为日寇所占,正在马来西亚槟榔屿办艺展募捐的徐悲鸿听闻国难当头,心急如焚。

他连夜画出《奔马图》以抒发自己的忧急之情。

编辑本段艺术特色画高3.26米、宽1.12米的这幅被列入国家一级文物的徐悲鸿平生所绘最大《奔马图》真迹。

大师采用了豪放的泼墨和劲秀的线描写意方法,着重刻画出马的神韵和气质。

画中的马雄骏、矫健奔马图图1、轻疾,颇有“瘦骨铜声”之美感,奔马强壮有力,生气勃勃,这幅《奔马图》不仅表现了马的精神和特征,更赋予了画家自己的个性和理想——为振兴民族艺术而奋斗!编辑本段诞生及传在此幅画中,徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。

马腿的直线细劲有力,有如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性,富于动感。

整体上看,画面前大后小,透视感较强,前伸的双腿和马头有很强的冲击力,似乎要冲破画面。

徐悲鸿早期画的马颇有一种文人的淡然诗意,显出"踯躅回顾,萧然寡俦"之态。

至抗战爆发后,徐悲鸿认识到艺术家不应局限于艺术的自我陶醉中,而应该与国家同呼吸共命运,将艺奔马图 2术创作投入到火热的生活中去,所以他的马成为正在觉醒的民族精神的象征。

而建国后,他的马又变"山河百战归民主,铲尽崎岖大道平"的象征,仍然是奔腾驰骋的样子,只是少了焦虑悲怆,多了欢快振奋。

这幅画是徐悲鸿他跟在六匹马旁跑,通过观察。

回到家里,把他认为最精彩的片断画下来。

你看!那六匹马的神态、动作各不相同。

有的四脚腾空;有的前脚落地后脚翘起;有的……徐悲鸿不愧是无人不知无人不晓的画家。

他画的《奔马图》中的马是栩栩如生的。

1962年春天,周恩来总理来宝光寺视察,看见徐悲鸿这幅“奔马”大中堂,赞叹不已,亲自量了画的纵横尺寸后说:“这是我所见到悲鸿马画中最大的一幅,要妥善保存。

”编辑本段徐悲鸿画马的特点徐悲鸿在绘画创作上,提倡“尽精微,致广大”;他对中国画,主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”。

《奔马图》一幅画着六匹马的图叫《奔马图》。

你知道这幅画的作者是谁吗?那就是鼎鼎大名的画家:徐悲鸿。

徐悲鸿(1895——1953)是江苏宜兴人,曾赴法国、比利时学习,后长期从事美术教育和创作,他的《奔马图》最为人所喜爱的。

他曾担任中央美术学院院长,中国工作者协会主席。

你可知道这幅画的来历?这幅画是徐悲鸿他跟在六匹马旁跑,通过观察。

回到家里,把他认为最精彩的片断画下来。

你看!那六匹马的神态、动作各不相同。

有的四脚腾空;有的前脚落地后脚翘起;有的……徐悲鸿不愧是无人不知无人不晓的画家。

他画的《奔马图》中的马是栩栩如生的。

他把我也引到画中去。

那是一天下午,在太阳的暴晒下,有六匹马在比赛。

跑在第一的是一匹又俊又强壮的白马,他是老大。

你瞧!他正边跑边回头喊:“兄弟们加油!不要落后。

”这时,后面的马跑得更快了。

跑在第二的是老二,他对老四说:“老四老四你真笨,连匹小马也跑不过。

哈哈哈……”老四听了,非常生气,奋往直前一下子成了第二名,追过了老二。

老五在旁边一边跑一边生气地说:“老三你未免太笨了,你是我看到过最笨的一匹马。

”老三奋不顾身地像装了推进器一样,“嗖”,成了第四名。

老大、老二、老三、老四、老五都互不相让跑在前面。

老六看了,也不甘示弱。

他心想:我虽然才出生几个月,但我要往前冲,要冲到前面,看看我的实力怎样?不一会儿,小马跑在了老五后面了。

比赛结束了,老大第一、老三第二、老二第三、老五、老六和老四并列第四。

I Shu Hua Shi J ie.书画视界■■从《奔马图》看徐悲鸿美术创作的时代性张晓丽黑河学院摘要:本文通过对徐悲鸿的个案分析研究,通过作品、图片分析的研究方法来研究美术史,由此来正确理解看待美术史大师上他们作品的价值,并正确鉴赏分析他们的作品。

本文从视觉构成、形象渊源、社会背景三个方面来研究《奔马图》,由此来分析徐悲鸿美术创作的时代价值。

关键词:《奔马图》徐悲鸿美术创作时代性中图分类号J205 文献标识码:A文章编号:1008-3359(2018)07-0025-02战国末期之后,马被赋予了很多拟人化的意义和道 德精神,所谓“骥不称其力,称其德也”。

在中国美术史上,有很多画马大家,著名的有唐代的画圣吴道子、曹霸,宋 代的李公麟,元代的任仁发等。

以画马著名的大家徐悲 鸿,是我国近现代著名的画家和美术教育家,曾任中央美 术学院院长,擅长画国画、油画和素描,被誉为“中国近代 绘画之父”,我们要研究的就是他的代表作《奔马图》。

要 研究《奔马图》,需要立足于广阔的学科背景和学术研究 背景中,确立“从《奔马图》看徐悲鸿美术创作的时代性”这样的选题,从视觉构成、形象渊源、社会背景进行分析。

一、从造型元素看视觉构成从分析《奔马图》的视觉造型元素,徐悲鸿的马自由 驰骋,没有缰绳,马鞍的束缚,高高的个子,细长的腿。

徐 悲鸿在西方留学的时候,学习过解剖学和透视学,所以在 他所画的奔马形象上,重点突出表现马的解构和大块肌 肉的描画,利用水墨的浓淡来巧妙处理马的轮廓和块面 的关系,使马的形象显得亲切朴实而又不僵硬呆板更加 富有精气神。

徐悲鸿的绘画创作中不仅能够做到“以书人 画”,还能从作品中发现虽然是一幅水墨作品,但又具有 西方的影子。

从笔墨表现上看,是水墨宣纸材料,用笔雄 健得体,设色空灵得体。

徐悲鸿借助油画的色彩和技巧,按照透视原理,解剖规律,块面明暗塑造,运用冷暖关系 对比产生空间感,以大块的色彩来概括形,由此可见徐悲 鸿是一位立足于中国传统,借鉴西方绘画的表现形式的 中西合璧的画家。

徐悲鸿《奔马图》赏析系院:初等教育学院班级:10级教育技术班姓名:邱楠学号:20101121107目录作者简介 (3)《奔马图》创作背景 (4)《奔马图》艺术特点赏析 (5)《奔马图》绘画特点 (6)对《奔马图》的个人感想 (7)作者简介:徐悲鸿1895年7月19日-1953年9月26日,汉族,生于中国江苏宜兴屺亭桥,原名寿康,年长后改名为“悲鸿”。

父亲徐达章是私塾先生,能诗文,善书法,自习绘画,常应乡人之邀作画,谋取薄利以补家用。

母亲鲁氏是位淳朴的劳动妇女。

他是中国现代美术事业的奠基者,杰出的画家和美术教育家。

自幼随父亲徐达章学习诗文书画。

1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。

1916年入上海复旦大学法文系半工半读,并自修素描。

先后留日、法,游历西欧诸国,观摩研究西方美术。

1927年回国,先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。

1933年起,先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。

徐悲鸿与吴作人、艾中信、董希文等筹备建立“一二七艺术学会”,以迎接北平和平解放这一历史时刻。

《奔马图》即为画赠当时北平新华总社记者、后来中国著名的史学家、中国的美国史研究第一人邓蜀生先生的”。

据介绍,《奔马图》的落款处,还题写有“蜀生先生惠存”的字样。

徐悲鸿坚持现实主义艺术道路,创作了《田横五百士》、《九方皋》、《巴人汲水》、《愚公移山》等一系列对现代中国画、油画的发展有着巨大影响的优秀作品,在中国美术史上起到了承前启后的重大作用。

徐悲鸿在绘画创作上,提倡“尽精微,致广大”;他对中国画,主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”。

他的画能融古今中外技法于一炉而又有其独特风格。

他不但擅长中国画,素描、油画都有很高的造诣和成就。

人物注重写实,传达精神;所画花鸟、山水、走兽,简练明快,富有生气,尤以画马驰名中外。

徐悲鸿奔马图作文徐悲鸿奔马图作文篇一徐悲鸿画马,堪称一绝。

他用细腻的笔触、饱满奔放的墨色,勾勒出了一匹栩栩如生的马。

尽管这匹马的创作年代已经十分久远,但这匹马依然矫健,仿佛永远不知疲倦,一直在奔驰。

这副《奔马图》是徐悲鸿于1941年创作的,那时正值国难当头。

画中的马雄骏、苍劲有力,颇有“锋陵瘦骨成”之美感,使人拍案叫绝,在这幅画中,徐悲鸿用干笔扫出马尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。

徐悲鸿的马十分彪悍、健壮;给人以一种马即将冲出画面的视觉冲突。

马腿的直线有如钢刀,力透纸背。

而腹部、马尾的弧线极富有弹性,动感十足。

马的四蹄腾空,似乎扬起了一片风沙,堪和“风入四蹄轻”相互披靡。

从整体上看,马的前打后小即使人感受到力量,又激发人们想象。

特别是它腾空的蹄子和扬起的马尾,使人感慨、惊叹。

徐悲鸿的马可谓“一洗万古凡马空”,尽管已经过去了很多年,但他的马依然以它那庞大的气场震惊、征服着世界。

我欣赏他的马,但我更欣赏的是他满腔的爱国热情和精神。

徐悲鸿奔马图作文篇二今天,我在书上的《语文天地》里看到了大名鼎鼎的画家徐悲鸿画的《奔马图》。

徐悲鸿擅长以马喻人,托物抒怀,以此来表达自己的爱国热情。

徐悲鸿的马是一洗万古凡宝马独有一种精神抖擞,意气勃发的意志。

而《奔马图》则是画于1945年秋季第二次长沙会战期间。

徐悲鸿连夜画出《奔马图》以抒发战争中我方一度失利,而自己忧急之情。

在《奔马图》中的马正昂首挺胸,四蹄腾空,动作协调,这幅画使人感受到了力量,又激励人们前进。

啊!马在飞腾不正意味着中国在飞速前进吗?马头上有一双炯炯有神的眼睛,耳根尖尖犹如刀削一般;马的鬃毛在飞舞,如同丝带一样飘动;马尾巴上的毛在飘起,如同万条丝绦一样飞扬。

这个马跑时的瞬间形象被徐悲鸿刻画得栩栩如生,无比神奇。

徐悲鸿的《奔马图》使我受到了激励,让我对今后的学习更充满了信心,我会更加努力,将来为了中国的腾飞贡献自己的力量。

《奔马图》赏析《奔马图》简介画高3米、宽1米的这幅被列入国家一级文物的徐悲鸿平生所绘最大《奔马图》真迹。

大师采用了豪放的泼墨和劲秀的线描写意方法,着重刻画出马的神韵和气质。

画中的马雄骏、矫健、轻疾,颇有“瘦骨铜声”之美感,奔马强壮有力,生气勃勃。

《奔马图》创作背景徐悲鸿擅长以马喻人、托物抒怀,以此来表达自己的爱国热情.马,是徐悲鸿先生一生中最爱描绘的题材。

他画的奔马,笔墨淋漓潇洒,带着时代的风雷驰骋在画坛上,给当时的中国画坛带来了清新、有力、刚劲的气息。

他画的马,无论奔马、立马、走马、饮马、群马,都赋予了充沛的生命力.徐悲鸿的画从小出名,渡船公欲求徐先生画马而又难以启口。

有一次被徐悲鸿猜透了他的心思,欣然允诺日后为其作画。

后来,徐先生发迹,到南京前中央大学教书,曾托渡船公为他找个合适的门卫。

渡船公说“只有乡下人,名叫史坤生,家住官林义壮村".奔马,令人神思飞越,生发出朝气勃勃、奋发向上的力量.在徐悲鸿先生的笔下,一匹匹奔马奋踪扬蹄,在广袤的土地上飞奔,骏马英姿,神态各异.有的腾空起飞,有的蹄下生烟。

有的回首顾盼,有的一往直前,都仿佛要破纸而出。

徐悲鸿笔下的马是"一洗万古凡马空”,独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态.当时,抗日战争正处于敌我力量相持阶段,日军想在发动太平洋战争之前彻底打败中国,使国民党政府俯首称臣,故而他们倾尽全力屡次发动长沙会战,企图打通南北交通之咽喉重庆。

二次会战中我方一度失利,长沙为日寇所占,正在马来西亚槟榔屿办艺展募捐的徐悲鸿听闻国难当头,心急如焚。

这就是《奔马图》由来.至抗战爆发后,徐悲鸿认识到艺术家不应局限于艺术的自我陶醉中,而应该与国家同呼吸共命运,将艺术创作投入到火热的生活中去,所以他的马成为正在觉醒的民族精神的象征。

而建国后,他的马又变”山河百战归民主,铲尽崎岖大道平"的象征,仍然是奔腾驰骋的样子,只是少了焦虑悲怆,多了欢快振奋。

《奔马图》艺术特点赏析在此幅画中,徐悲鸿用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。

读徐悲鸿《奔马图》有感记得有这样一个故事,内容是:一天,一个外国学生很不礼貌地冲着他说:“我知道达仰很看重你,但你别以为进了达仰的门就能当画家。

你们中国人就是到天堂去深造,也成不了才!”他被激怒了,但是他知道,靠争论是无法改变别人的无知和偏见,必须用事实让他们重新认识一下真正的中国人。

从此,他更加奋发努力,他就像一匹不知疲倦的骏马,日夜奔驰,勇往直前。

终于用实际行动让外国学生心服口服,那个外国学生看了他的作品后,非常震惊。

外国学生找到他,鞠了一躬说:“我承认中国人是很有才能的,看来我犯了一个错误,用中国话来说,那就是‘有眼不识泰山’。

”那个外国高傲者是谁,我不知道,但是励志用行动反驳他的中国人,相信你也知道吧!是的,他就是在国际上很有影响,在国内更是家喻户晓的美术大师徐悲鸿了。

徐老出生贫寒,父亲是一名乡间画家,从小他就随父亲习画,为了学画,他饱受艰辛,被人嫉妒,被人侮辱,甚至吃不饱,穿不暖……但是他始终记得他的语文老师对他说的一句话:“人不可有傲气,但不可无傲骨!”徐老凭着他坚毅的精神和毕生的努力,终于踏上了画作的高峰。

而且徐老还长期致力于美术教育工作,他爱惜人才,甘当伯乐,以极大的热情发现和扶植有才能的青年,为他们创造成材的机会。

徐老为祖国培养了众多人才,也为国家的美术事业作出了卓越的贡献。

初中时美术老师就经常对我们讲徐老最擅长画马,画的马是何其的出神入化,可能是受当时美术老师的影响,我也开始对徐老的马感兴趣了。

徐老经常画马,因此他对马有一种偏爱,和马在一起,听着马蹄哒哒,看着马御风奔驰,他觉得是一种精神享受,这时他的心就像和马一起在驰骋。

在这我不得不讲一个徐老爱马的故事:一次在成都坐马车,马车夫是一位和善的老人,他爱马,马养得非常好。

当他走下马车,马车夫正忙着给马预备水和饲料。

徐老忽然对马车夫说:“这个给你。

”这是他昨天晚上才画好的一幅《奔马图》(这幅《奔马图》中:马四蹄生风、精神抖擞、豪气勃发,而且仰天长啸,有着不畏艰难的气概)。