中医诊断学-六淫辨证的辨证要点

- 格式:docx

- 大小:139.58 KB

- 文档页数:2

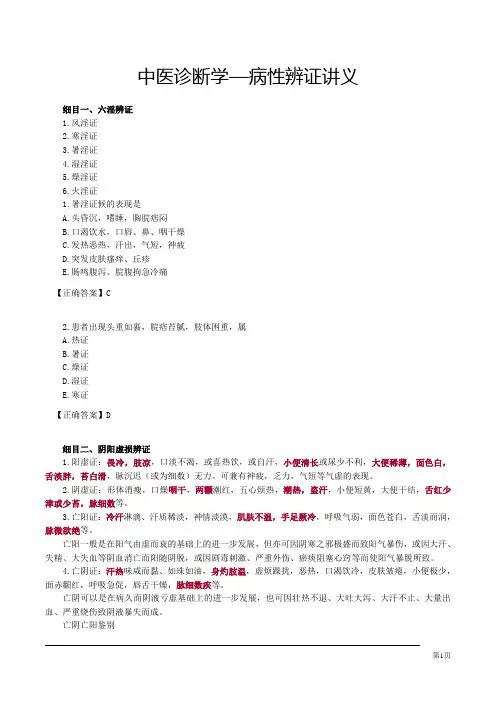

中医诊断学—病性辨证讲义细目一、六淫辨证1.风淫证2.寒淫证3.暑淫证4.湿淫证5.燥淫证6.火淫证1.暑淫证候的表现是A.头昏沉,嗜睡,胸脘痞闷B.口渴饮水,口唇、鼻、咽干燥C.发热恶热,汗出,气短,神疲D.突发皮肤瘙痒、丘疹E.肠鸣腹泻、脘腹拘急冷痛【正确答案】C2.患者出现头重如裹,脘痞苔腻,肢体困重,属A.热证B.暑证C.燥证D.湿证E.寒证【正确答案】D细目二、阴阳虚损辨证1.阳虚证:畏冷,肢凉,口淡不渴,或喜热饮,或自汗,小便清长或尿少不利,大便稀薄,面色白,舌淡胖,苔白滑,脉沉迟(或为细数)无力。

可兼有神疲,乏力,气短等气虚的表现。

2.阴虚证:形体消瘦,口燥咽干,两颧潮红,五心烦热,潮热,盗汗,小便短黄,大便干结,舌红少津或少苔,脉细数等。

3.亡阳证:冷汗淋漓、汗质稀淡,神情淡漠,肌肤不温,手足厥冷,呼吸气弱,面色苍白,舌淡而润,脉微欲绝等。

亡阳一般是在阳气由虚而衰的基础上的进一步发展,但亦可因阴寒之邪极盛而致阳气暴伤,或因大汗、失精、大失血等阴血消亡而阳随阴脱,或因剧毒刺激、严重外伤、瘀痰阻塞心窍等而使阳气暴脱所致。

4.亡阴证:汗热味咸而黏、如珠如油,身灼肢温,虚烦躁扰,恶热,口渴饮冷,皮肤皱瘪,小便极少,面赤颧红,呼吸急促,唇舌干燥,脉细数疾等。

亡阴可以是在病久而阴液亏虚基础上的进一步发展,也可因壮热不退、大吐大泻、大汗不止、大量出血、严重烧伤致阴液暴失而成。

亡阴亡阳鉴别细目三、辨气血类证候一、气虚类证1.气虚证临床表现:气短声低,少气懒言,精神疲惫,体倦乏力,脉虚,舌质淡嫩,或有头晕目眩,自汗,动则诸症加重。

意义:机体元气生成不足,消耗太过。

2.气陷证临床表现:头晕眼花,气短疲乏,脘腹坠胀感,大便稀溏,形体消瘦,或见内脏下垂、脱肛、阴挺等。

意义:气虚的发展,或为气虚的一种特殊表现形式,一般指脾(中)气的下陷。

3.气不固证的临床表现、辨证要点临床表现:气短,疲乏,面白,舌淡,脉虚无力;或见自汗不止;或为流涎不止;或见遗尿,余溺不尽,小便失禁;或为大便滑脱失禁;或妇女出现崩漏,或为滑胎、小产;或见男子遗精、滑精、早泄等。

中医诊断学——第八单元病性辨证细目一六淫辨证1.风淫证临床表现恶风寒,微发热,汗出,苔薄白,脉浮缓。

或有鼻塞、流清涕、喷嚏;或伴咽喉痒痛、咳嗽;或为突发皮肤瘙痒、丘疹;或为突发肌肤麻木、口眼斜;或肢关节游走作痛;或新起面睑、肢体浮肿等。

2.寒淫证临床表现恶寒重,或伴发热,无汗,头身疼痛,鼻塞或流清涕,脉浮紧。

或见咳嗽、哮喘、咯稀白痰;或为脘腹疼痛、肠鸣腹泻、呕吐;或为肢体厥冷、局部拘急冷痛等;或口不渴,小便清长,面色白甚或青,舌苔白,脉弦紧或脉伏。

3.暑淫证临床表现发热恶热,汗出,口渴喜饮,气短神疲,肢体困倦,小便短黄,舌红,苔白或黄,脉虚数。

或发热,猝然昏倒,汗出不止,气喘,甚至昏迷、惊厥、抽搐等;或见高热,神昏,胸闷,腹痛,呕恶,无汗等。

4.湿淫证临床表现头昏沉如裹,嗜睡,身体困重,胸闷脘痞,口腻不渴,纳呆,恶心,肢体关节、肌肉酸痛,大便稀,小便混浊。

或为局部渗漏湿液,或皮肤出现湿疹、瘙痒,妇女可见带下量多,面色晦垢,舌苔滑腻,脉濡缓或细等。

5.燥淫证临床表现皮肤干燥甚至皲裂、脱屑,口唇、鼻孔、咽喉干燥,口渴饮水,舌苔干燥,大便干燥,或见干咳少痰,痰黏难咯,小便短黄,脉象偏浮等。

6.火热证临床表现发热恶热,烦躁,口渴喜饮,汗多,大便秘结,小便短黄,面色赤,舌红或绛,苔黄干燥或灰黑,脉数有力(洪数、滑数、弦数等)。

或见神昏、谵语、惊厥、抽搐、吐血、衄血、痈肿疮疡等。

六淫辨证要点总结风淫证—外感风邪、风疹、中风、行痹、风水水肿恶风寒,微发热,汗出,脉浮缓;突发皮肤瘙痒、丘疹;肌肤麻木、口眼斜;肢关节游走作痛;新起面睑、肢体浮肿。

寒淫证寒冷、清稀、白、脉紧恶寒重,或发热,无汗,脉浮紧;咯稀白痰;肢体厥冷、局部拘急冷痛;舌苔白,脉弦紧。

暑淫证热、气虚、湿、神昏发热恶热,气短神疲,肢体困倦,小便短黄、猝然昏倒、胸闷,呕恶舌红,苔白或黄,脉虚数。

湿淫证困重、混浊、分泌物量多、苔腻头昏沉如裹,嗜睡,身体困重,胸闷脘痞;渗漏湿液;皮肤湿疹、瘙痒;妇女带下量多,舌苔滑腻,脉濡缓或细等。

中医诊断学学习精要绪论【学习要点】1、中医“诊断”、“诊法”、“诊病”、“辨证”、“病案”、“证”、“病”、“症”等概念。

2、中医诊断的基本原理:司外揣内、见微知著、以常衡变的含义及应用。

3、中医诊断的基本原则:整体审察、诊法合参、病证结合的含义及应用。

4、中医诊断学的主要内容。

包括诊法、诊病、辨证、病案。

5、中医诊断学的发展简史。

明确中医诊断学发展各个时期具有代表性医家的论著及对中医诊断学的重要贡献。

【复习思考题】1、何谓诊断何谓中医诊断学2、简述病、证、症三者的含义以及关系。

3、简述症状、体征和证候的含义以及关系。

4、简述中医诊断三大原理和三大原则的内容。

5、我国第一部脉学专著、舌诊专著各是哪几部作者是谁第一章问诊【学习要点】一、问寒热1、明确寒热产生的类型有四类:恶寒发热、但寒不热、但热不寒、寒热往来。

2、恶寒发热的临床意义。

3、但寒不热的临床意义。

4、但热不寒(壮热、潮热、微热)的临床意义;潮热三种类型(阳明潮热、湿温潮热、阴虚潮热)的特点及临床意义;阴虚发热的机理。

5、寒热往来的临床意义。

二、问汗1、特殊汗出(自汗、盗汗、绝汗、战汗)的临床表现及意义;盗汗与自汗机理及临床意义的辨别。

2、局部汗出(头汗、半身汗、手足心汗)的临床表现及意义。

三、问疼痛1、疼痛的性质及临床意义。

2、头痛、胸痛、胁痛、胃脘痛、腹痛、腰痛的要点及临床意义。

四、问头身胸腹头晕、胸闷、心悸的要点及临床意义。

五、问耳目耳鸣、耳聋、目眩、目昏、雀目的概念及临床意义。

六、问睡眠失眠、嗜睡的概念及临床意义七、问饮食与口味1、口渴与饮水:口渴多饮、渴不多饮的概念及临床意义;渴不多饮的形成机理及临床意义。

2、食饮与食量:食欲减退、厌食、消谷善饥、饥不欲食的概念及临床意义。

八、问二便1、大便异常(便次、便质、排便感)的概念及临床意义。

2、小便异常(尿次、尿量、排尿感)的概念及临床意义。

九、问经带1、经期、经量异常的临床临床意义。

中医辨六淫病方法

首先,望诊:望诊是通过观察患者的面容、舌苔等来判断病情。

对于

风寒病,面色苍白,身体发冷,舌苔薄白;对于暑湿病,面色发黄,身体

发热,舌苔厚腻;对于燥火病,面色潮红,身体热痒,舌苔黄干等。

其次,闻诊:通过闻患者的气味来判断病情。

对于风寒病,有鼻塞、

流涕等症状;对于暑湿病,有口臭、体味等症状;对于燥火病,有皮肤干燥、口渴等症状。

再次,问诊:通过询问患者的症状、病史等来判断病情。

例如,对于

风寒病,患者会出现寒热交替、鼻塞、咳嗽等症状;对于暑湿病,患者会

出现头痛、恶心、肢体不适等症状;对于燥火病,患者会出现口渴、便秘

等症状。

最后,切诊:通过切患者的脉象来判断病情。

对于风寒病,脉象浮紧;对于暑湿病,脉象滑数;对于燥火病,脉象弦数。

总结起来,中医辨六淫病的方法主要有望、闻、问、切四个方面。

通

过这些方法的综合运用,中医医生能够准确判断患者是否受到六淫侵袭以

及所受淫邪的具体类型,从而制定相应的治疗方案。

需要注意的是,中医辨六淫病的方法虽然有一定的指导意义,但只是

辅助判断手段,最终的诊断还是要结合患者的具体症状、体质等综合因素

来进行。

因为不同的人体体质、病情、环境等都会对病理表现产生影响,

所以在实际操作中还需综合运用各种诊断方法,结合临床经验来进行判断,以达到准确诊断的目的。

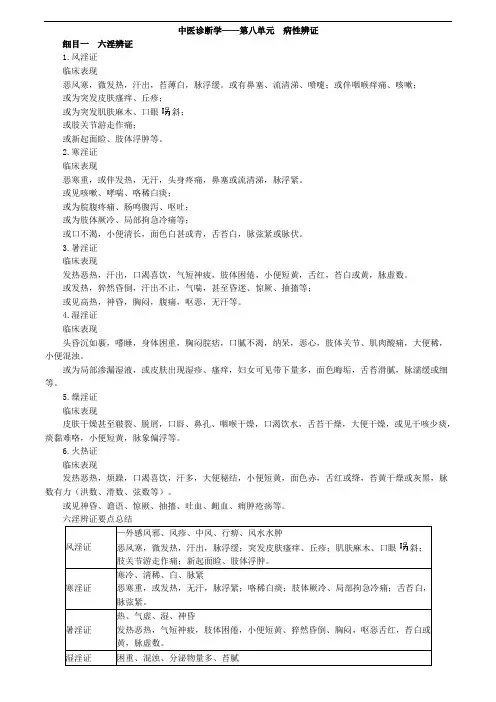

中医诊断学——第八单元病性辨证细目一六淫辨证1.风淫证临床表现恶风寒,微发热,汗出,苔薄白,脉浮缓。

或有鼻塞、流清涕、喷嚏;或伴咽喉痒痛、咳嗽;或为突发皮肤瘙痒、丘疹;或为突发肌肤麻木、口眼斜;或肢关节游走作痛;或新起面睑、肢体浮肿等。

2.寒淫证临床表现恶寒重,或伴发热,无汗,头身疼痛,鼻塞或流清涕,脉浮紧。

或见咳嗽、哮喘、咯稀白痰;或为脘腹疼痛、肠鸣腹泻、呕吐;或为肢体厥冷、局部拘急冷痛等;或口不渴,小便清长,面色白甚或青,舌苔白,脉弦紧或脉伏。

3.暑淫证临床表现发热恶热,汗出,口渴喜饮,气短神疲,肢体困倦,小便短黄,舌红,苔白或黄,脉虚数。

或发热,猝然昏倒,汗出不止,气喘,甚至昏迷、惊厥、抽搐等;4.湿淫证临床表现头昏沉如裹,嗜睡,身体困重,胸闷脘痞,口腻不渴,纳呆,恶心,肢体关节、肌肉酸痛,大便稀,小便混浊。

或为局部渗漏湿液,或皮肤出现湿疹、瘙痒,妇女可见带下量多,面色晦垢,舌苔滑腻,脉濡缓或细等。

5.燥淫证临床表现皮肤干燥甚至皲裂、脱屑,口唇、鼻孔、咽喉干燥,口渴饮水,舌苔干燥,大便干燥,或见干咳少痰,痰黏难咯,小便短黄,脉象偏浮等。

6.火热证临床表现发热恶热,烦躁,口渴喜饮,汗多,大便秘结,小便短黄,面色赤,舌红或绛,苔黄干燥或灰黑,脉数有力(洪数、滑数、弦数等)。

或见神昏、谵语、惊厥、抽搐、吐血、衄血、痈肿疮疡等。

六淫辨证要点总结风淫证—外感风邪、风疹、中风、行痹、风水水肿恶风寒,微发热,汗出,脉浮缓;突发皮肤瘙痒、丘疹;肌肤麻木、口眼斜;肢关节游走作痛;新起面睑、肢体浮肿。

寒淫证寒冷、清稀、白、脉紧恶寒重,或发热,无汗,脉浮紧;咯稀白痰;肢体厥冷、局部拘急冷痛;舌苔白,脉弦紧。

发热恶热,气短神疲,肢体困倦,小便短黄、猝然昏倒、胸闷,呕恶舌红,苔白或黄,脉虚数。

湿淫证困重、混浊、分泌物量多、苔腻头昏沉如裹,嗜睡,身体困重,胸闷脘痞;渗漏湿液;皮肤湿疹、瘙痒;妇女带下量多,舌苔滑腻,脉濡缓或细等。

六淫一、六淫的概念及共同致病特点(一)六淫的基本概念1、六淫:六淫是风、寒、暑、湿、燥、火(热)六种外感病邪的统称。

淫,有太过和浸淫之意。

由于六淫是致病邪气,所以又称其为“六邪”。

2、六气:六气是指风、寒、暑、湿、燥、火是自然界六种不同的气候变化。

3、六淫的形成:1)气候变化异常:六气太过或不及,或非其时而有其气,或气候变化过于剧烈急骤;2)人体的正气不足,抵抗力下降。

(二)六淫的共同致病特点1、外感性:六淫致病,其致病途径多从肌表、口鼻而入,或两者同时受邪。

2、季节性:六淫致病常有明显的季节性。

3、地域性:六淫致病与生活、工作的区域环境密切相关。

4、相兼性:六淫邪气既可单独伤人致病,又可两种以上同时侵犯人体而为病。

二、六淫各自的性质和致病特征(一)风邪1、基本概念:凡致病具有善动不居、轻扬开泄等特性的外邪,称为风邪。

2、性质和致病特征:1)风为阳邪,轻扬开泄,易袭阳位;2)风性善行而数变;3)风性主动;4)风为百病之长。

(二)寒邪1、基本概念:凡致病具有寒冷、凝结、收引特性的外邪,称为寒邪。

1)伤寒:寒客肌表,郁遏卫阳者,称为“伤寒”。

2)中寒:寒邪直中于里,伤及脏腑阳气者,称为“中寒”。

2、性质和致病特征:1)寒为阴邪,易伤阳气;2)寒性凝滞;3)寒性收引。

(三)湿邪1、基本概念:凡致病具有重浊、黏滞、趋下特性的外邪,称为湿邪。

2、性质和致病特征:1)湿为阴邪,易阻遏气机,损伤阳气;2)湿性重浊;3)湿性黏滞;4)湿性趋下,易袭阴位。

(四)燥邪1、基本概念:凡致病具有干燥、收敛等特性的外邪,称为燥邪。

2、性质和致病特征:1)燥性干涩,易伤津液;2)燥易伤肺。

(五)火(热)邪1、基本概念:凡致病具有炎热升腾等特性的外邪,称为火热之邪。

2、性质和致病特征:1)火热为阳邪,其性趋上;2)火热易扰心神;3)火热易伤津耗气;4)火热易生风动血;5)火邪易致疮痈。

(六)暑邪1、基本概念:凡夏至之后,立秋以前,致病具有炎热、升散、兼湿特性的外邪,称为暑邪。

中医辨六淫病方法六淫辨证方法,是指对风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪侵犯人体所表现病证的辨证方法。

六淫辨证方法是“病因辨证”方法中最主要的内容之一。

六淫致病多侵犯肌表或从口鼻而入,或二者同时受邪,六淫邪气既可单独侵袭人体,也可以两种以上同时侵犯人体,其发病往往与季节气候、居处环境有关,在发病过程中,不仅可以相互影响,而且可以在一定条件下相互转化。

在其病机演变过程中,因人体体质不同可以从阳化热或从阴化寒,且病变可随其所兼外邪的偏盛而反映出邪气本身的状况,因此六淫病变是复杂多变的。

但每一种邪气又都有其固定的特性和致病特点及典型证候。

诊断依据为发病季节、表现特征是否符合某一淫的致病特点。

本法常用于对外感病的辨证,应注意六淫证候间的鉴别。

一、辨风淫证候辨风淫证指对风邪侵袭人体所表现证候的一种辨证方法。

风为春季的主气,为百病之长,属阳邪,其性轻扬开泄,易袭头面、肌表及肺脏等阳位,善行数变,具有发病急、变化快、游走不定的特点,常与其他病邪合并侵袭人体而致病。

因其侵犯人体的部位不同而症状各异。

凡见起病急、变化快、病位游走不定,以头面或肌表或肺部症状与汗出恶风症状和各种“动”的症状、体征为特征的病变,即可推断其病因为风,病属风证。

本法常用于对感冒、咳嗽、肺痿、肺痈、中风、头痛、眩晕及伤寒、温病等多种疾病的辨证。

风淫证候主要有:风邪侵表证、风客肌肤证、风袭经络证、风历关节证,应注意它们之间的鉴别。

1.辨风邪侵表证辨风邪侵表证指对风邪从皮毛或口鼻侵袭肌表,卫气不固所表现证候的一种辨证方法。

风邪侵表证诊断依据:主症表现为发热恶风,汗出。

次症表现为头痛鼻塞流涕,喉痒,轻微咳嗽。

舌淡苔薄白,脉浮缓。

辨证要点:须具主症加典型舌脉,或主症加两项次症。

具有起病急、病程短、病情轻的特点,多见于体虚之人。

本法常用于对咳嗽、感冒、风温、冬温等病的辨证。

应与寒邪在表证、风客肌肤证等相鉴别。

2.辨风客肌肤证辨风客肌肤证指对人体肌肤正气亏虚,风邪乘虚侵入,阻于皮肤之间,营卫气血不和,肌肤失养所表现证候的一种辨证方法。

中医学知识点归纳:六淫致病特点六淫即风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的总称。

六淫的概念源于六气,六气是指风、寒、暑、湿、燥、火六种自然界的气候变化,它是万物生长变化的自然条件,也是人类赖以生存的自然条件,在正常的环境下是不会致病的。

只有当气候变化异常,超过了一定限度,包括六气太过(如夏天热极、冬天寒极),六气不及(如暑天不热或冬天不冷),非其时而有其气(如春应温而反寒,冬季应寒而反温),气候变化过于急骤(如骤冷、骤热)等,超过人体的适应能力,从而使人发病,这时六气就变成六淫。

六淫侵犯人体致病有以下几个共同的特点:1、外感性六淫致病,多从体表或口鼻入侵,出现打喷嚏、流鼻涕、头疼等感冒初期症状中医称为表证。

如果表邪不能及时驱除,由表入里损伤其他脏器可使病情加重,如感冒加重侵犯肺脏可以转变为肺炎。

像《素问》中说:此邪之从皮毛而入,极于五脏之次也。

说明了外邪侵犯人体之后会呈现出由表及里的传变过程。

2、季节性六淫多与各个季节的气候变化有关,多是由于各个季节的主气过盛而形成淫邪致病。

如春季多风病,夏季多暑病,长夏多湿病,秋季多燥病,冬季多寒病。

3、地方性我国由于幅员辽阔,各地的气候不尽相同,例如夏季南方偏湿热,而北方偏干热,所以同样的季节会导致不同的疾病。

中医认为同样的疾病因为地域的差异,病因和用药也不相同。

如夏季感冒北方多为暑热,南方则多为暑湿。

4、相兼性六淫之邪可单独致病,也可兼夹致病,如夏季暑邪可以单独致病如暑热,也可以和湿邪相合致病为暑湿。

5、转化性六淫在致病过程中,在一定条件下,其征候的性质可以发生转化,例如寒邪入侵本身体质偏阳的人,正邪抗争于里就会发热;暑湿日久可以化燥伤阴。

【考题】夏季南方偏湿热,而北方偏干热,所以同样的季节会导致不同的疾病。

这体现了六淫致病的什么特点( )A.外感性B.季节性C.相兼性D.地方性E.转化性。

中医诊断学-六经辨证课程提要关于六经辨证东汉·张仲景,用于外感病的辨证方法。

六经,指太阳、阳明、少阳、太阴、少阴和厥阴。

六经辨证,用来阐述外感病不同阶段的病理特点并指导临床治疗。

六经病的传变:传经:循经传、越经传、表里传直中:病邪直入三阴合病:两经或三经同时出现并病:一经病证未罢,又见他经病证者细目一、太阳病证一、太阳病提纲太阳病证指风寒之邪侵犯人体肌表,正邪抗争,营卫失和,以恶风寒、脉浮、头痛等为主要表现的证候。

“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

”二、太阳病本证1.太阳中风证病因:指以风邪为主的风寒之邪侵袭太阳经脉。

病机:卫强营弱。

表现:以发热、恶风、汗出、脉浮缓等为主要表现;或见鼻鸣,干呕。

治法:调和营卫,祛风解肌。

方剂:桂枝汤。

2.太阳伤寒证病因:以寒邪为主的风寒之邪侵犯太阳经脉。

病机:卫阳被遏,毛窍闭伏。

表现:以恶寒、发热、无汗、头项强痛、身体疼痛、脉浮紧等为主要表现或见气喘。

治法:发汗解表,宣肺平喘。

方剂:麻黄汤。

太阳中风与太阳伤寒的区别三、太阳病变证:1.栀子豉汤证2.麻黄杏仁甘草石膏汤证3.葛根黄芩黄连汤证4.真武汤证1.栀子豉汤证病因病机:指发汗吐下后,实邪已去,余热留扰胸膈,出现虚烦不得眠的证候。

临床表现:虚烦不得眠,卧起不安,虚烦不得眠、反复颠倒、心中懊恼。

治法:清宣郁热。

代表方剂:栀子豉汤。

2.麻黄杏仁甘草石膏汤证病因病机:表证误用汗下,或疾病自然转变后,出现的身热、汗出、气喘等为主要表现的证候。

临床表现:身热、汗出,气喘,咳嗽,咯痰,舌质红苔黄,脉数。

治法:清宣肺热。

代表方剂:麻杏石甘汤。

3.葛根黄芩黄连汤证病因病机:表证不解,邪热内陷阳明,下迫于肠,出现下利不止、身热汗出等为主要表现的证候。

临床表现:下利不止,身热汗出,气喘,恶寒发热,脉促。

治法:清热止利,表里双解。

代表方剂:葛根黄芩黄连汤。

4.真武汤证病因病机:表证不解,过汗伤阳,肾阳虚衰而导致的阳虚水泛的证候。

第一节六淫辨证【内容】风淫证、寒淫证、暑淫证、湿淫证、燥淫证、火热证一风淫证【含义】感受外界风邪(及风毒)为病,表现出符合风性特征的证候。

【临床表现】(1)风邪在表:太阳中风:恶风微热,汗出,鼻塞或喷嚏,咳嗽,咽痒或痛。

苔薄白,脉浮缓等。

(风邪袭表,风邪犯肺)风客肌肤:皮肤骚痒,丘疹(2)风中经络:风邪中络轻证(口僻):颜面麻木不仁,口眼喎斜、风毒窜络重证:颈项拘急,口噤不开,肢体抽搐风痹:肢体关节游走疼痛风水:突然面睑肢体浮肿。

【辨证要点】(1)有感受外邪(风邪或风毒)病史,为新病突起;(2)有风邪致病的特点:新起恶风、微热、汗出、脉浮缓,或符合痒、麻、动、抽等特点,变化多端【外风常见兼证】风热、风寒、风火、风湿、风痰、风水、风毒【关于内风证】(1)概念:由于机体内部的病理变化所致,以出现类似风性动摇的症状为主要表现。

(2)病因病机:热盛、阳亢、血虚、阴虚——肝阳上亢(3)临床表现:(热盛、阳亢、血虚、阴虚证)+(动风证——眩晕、骚痒、麻木、震颤、瘈磫、抽搐)等二寒淫证【含义】指感受阴寒(淋雨、下水、衣单、露宿、在冰雪严寒处停留、食生、饮冷等)之邪,体内阳气未能御制寒邪而引起的证候。

【辨证要点】新病突起,病势较剧,有感寒原因可查,表现恶寒甚、无汗、头身或胸腹疼痛,苔白、脉弦紧为主的证候特点。

【分类及临床表现】伤寒证中寒证(1)伤寒证:含义:寒邪外袭于肌表,阻遏卫阳,阳气抗邪于外所表现的表实寒证。

(外寒证、表寒证、寒邪束表证、太阳表实证、太阳伤寒证)临床表现:新起恶寒,或虽有发热但感觉以恶寒为主,头身疼痛,无汗鼻塞或流清涕,舌苔白,脉浮紧等。

(2)中寒证:含义:寒邪直接内侵脏腑、气血,损伤或遏制阳气,阻滞气机和血液运行表现的里实寒证。

(内寒证、里实寒证)临床表现:寒邪客于不同脏腑临床表现不同寒象脏腑证:感受寒邪、起病急剧+寒邪客肺——咳嗽,哮喘、咯白痰寒滞胃肠——脘腹疼痛,呕吐腹感受寒邪、起病急剧肢厥、无汗面白或青、苔白、脉沉紧或沉迟有力甚至脉伏等泻寒滞肝脉——肢体少腹拘急寒滞心脉——心前区憋闷疼痛寒凝胞宫——少腹拘急疼痛三暑淫证【含义】指夏月炎热之季,感受暑热之邪所致证候。

《中医诊断学》学习笔记:病因辩证之六淫、疫疠证候病因辨证是以中医病因理论为依据,通过对临床资料的分析,识别疾病属于何种因素所致的一种辨证方法。

病因辨证的主要内容,概括起来可分为六淫疫疠、七情、饮食劳逸以及外伤四个方面,其中六淫、疫疠属外感性病因,为人体感受自然界的致病因素而患病。

七情为内伤性病因,常使气机失调而致病。

饮食劳逸则是通过影响脏腑功能,使人生病。

外伤属于人体受到外力损害出现的病变。

一、六淫、疫疠证候六淫包括风、寒、暑、湿、燥、火六种外来的致病邪气。

六淫的致病特点:一是与季节和居住环境有关,如夏季炎热,患暑病的人多;久居潮湿之地,易感受湿邪;二是六淫属外邪,多经口鼻、皮毛侵入人体,病初常见表证;三是六淫常相合致病,而在疾病发展过程中,又常常相互影响或转化。

疫疠为自然界一种特殊的病邪,其致病具有传染性强,并迅速蔓延流行的特点。

风淫证候:风证,是指因感受风邪而引起的一类病证。

因风为百病之长,其性轻扬开泄,善行数变,故具有发病急、消退快、游走不定的特点。

【临床表现】发热恶风,头痛,汗出,咳嗽,鼻塞流涕。

苔薄白、脉浮缓,或肢体颜面麻木不仁,口眼歪斜,或颈项强直,四肢抽搐,或皮肤瘙痒。

【证候分析】风邪袭表,伤人卫气,使腠理开合失常,故见发热恶风、头痛、汗出。

风邪犯肺,肝气失宣,故见咳嗽、鼻塞流涕。

脉浮缓、苔薄白,为风邪犯卫之证候。

风邪侵袭经络,经气阻滞不通则见麻木,口眼歪斜,强直,抽搐。

风邪搏于皮肤,故见皮肤瘙痒。

寒淫证候:寒证,是指因感受寒邪引起的一类病证。

因寒为阴邪,其性清冷,凝滞收引,故易伤人阳气,阻碍气血运行。

【临床表现】恶寒发热,无汗,头痛,身痛,喘咳,鼻塞,苔白薄,脉浮紧。

或手足拘急,四肢厥冷,脉微欲绝;或腹痛肠鸣,泄泻,呕吐等。

【证候分析】寒邪束表,清冷收引,腠理闭塞,卫阳之气被遏而不得宣发,故见发热恶寒,无汗;寒邪郁于经脉,则头痛,身痛;肺合皮毛,皮毛受邪,内舍于肺,肺气先宣降,故喘咳,鼻塞;脉浮紧,苔白簿,乃寒袭于表的征象。

中医诊断学病性辨证之六淫辨证中医诊断学病性辨证之六淫辨证病性辨证什麽叫做病性辨证?病性辨证-就是对临床症状,在中医学理论指导之下,分析它当前的病位、病性。

看它属于什麽性质的一种辨证方法。

属于什麽性质?这个性质,就是病变的本质,属性。

它属于什麽?属于痰?属于虚?还是属于阳亢?这样一种辨证方法。

这个病性,有的地方,特别是在《素问》裡面,《至真要大论》是叫做病机。

当时叫做病机十九条。

实际上,病机和病性的概念也不完全相同。

病机主要是讲它的机理,作为病因讲得多一些。

我们是诊断性的辨证结果。

病性和病因概念上有什麽不一样?这两个实际上我们说病性辨证,包括了病因、六淫等等这些内容。

我们讲“病因”,一般《中医基础》裡面讲病因、病机,病机这两个字在《中医基础》讲得多。

它讲的角度,是讲的原始致病因素。

风邪损伤人体,可以导致一些什麽表现?寒邪侵犯人体,可以导致它的特性凝滞、收引等等。

这是病因说讨论的内容,六淫,情志,外伤,劳倦等等。

这些因素,对人体有什麽影响?可以导致哪些病理改变?这是从病因学,发病学的角度来谈。

而我们现在讲的“病性”,是属于辨证学的问题,属于诊断。

是对于这种病情表现,我们现在不是讲的“你收了风,受了寒”我们首先不讲这个问题。

是看它这个表现,病人的这种表现它符合什麽特点?符合风的特点,还是符合阳虚的特点,根据它的表现,是作的一个诊断性结论。

我们在写病历的时候,在作诊断、在作结论的时候,是作为一个诊断性的结论。

而不是一般的机理分析。

它属于辨证学,诊断学的范畴。

但是两个是非常密切的,我们讲的是从症来求因。

病因学可以说它是根据这个病邪,推论它可能导致什麽表现?我们现在从这个表现来看,它可能是什麽病因?是这样的审证求因,或者从症来求因。

病因,所以它是由因来析果。

我们辨证施由果来分析它是什麽原因。

可以说有这样一点不同。

它的内容,我们讲辨证有笼统的、纲领性的证,病性裡面,哪些我们曾经讲过?表裡,八纲是讲辨病位的。

除了表和裡外,寒、热、虚、实,实际上都是辨别疾病的性质。

中医知识: 六淫致病的特点中医基础理论中, 学习六淫致病特点尤为重要。

且许多考生往往认为外邪致病即为六淫致病, 却往往忽略六淫是外邪的一部分, 外邪还包括疫疠之邪, 这一点是万万不可忽略的。

说起六淫致病的特点, 其实, 在具体的特点中, 不同的六淫也有相通的地方。

提到风邪, 第一, 风为阳邪, 轻扬开泄, 易袭阳位;第二, 风性善行而数变;第三, 风性主动, 动摇不定;第四, 风为百病之长。

提到寒邪, 第一, 寒为阴邪, 易伤阳气;第二, 寒性凝滞, 易使经脉气血运行不畅;第三, 寒性收引, 可使气机收敛, 腠理、经络、筋脉收缩而挛急。

提到暑邪, 第一, 暑为阳邪, 其性炎热, 多表现为一系列阳热症状;第二, 暑性升散, 扰神伤津耗气;第三, 暑多挟湿。

提到湿邪, 第一, 湿为阴邪, 易损伤阳气, 阻遏气机;第二, 湿性重浊;第三, 湿性黏滞, 包括症状的黏滞性和病程的缠绵性。

第四, 湿性趋下, 易袭阴位, 为重浊有质之邪, 类水属阴而有趋下之势, 人体下部亦属阴, 故湿邪为病, 多易伤及人体下部(阴位)。

提到燥邪, 第一, 燥性干涩, 易伤津液;第二, 燥易伤肺, 肺为娇脏, 喜润而恶燥。

提到火邪, 第一, 火热为阳邪, 其性趋上;第二, 火热易扰心神;第三, 火热易伤津耗气;第四, 火热易生风动血;第五, 火邪易致疮痈:火邪入于血分, 可聚于局部, 腐蚀血肉, 发为痈肿疮疹。

那么我们在具体描述六淫致病过程中, 一方面要详细解释每一项的致病特点, 同时还要思考相应出现的症状, 而在这个过程中, 我们可以对一些相通的地方上互为借鉴。

比如寒邪、湿邪均为阴邪, 相应的, 阴邪均可以损伤阳气, 在损伤阳气的过程中, 我们要联想阳气正常的生理功能, 从而可以想到相对应的临床表现。

并且, 寒邪的凝滞与收引, 和湿邪的重浊与黏滞, 均可以影响气机的正常运行。

在提到风邪、燥邪、火热之邪、暑邪上, 均为阳邪。

在阳邪中, 我们要思考阳邪所涉及的内容, 比如部位、善动善变的特性, 或者从热象等方面思考。

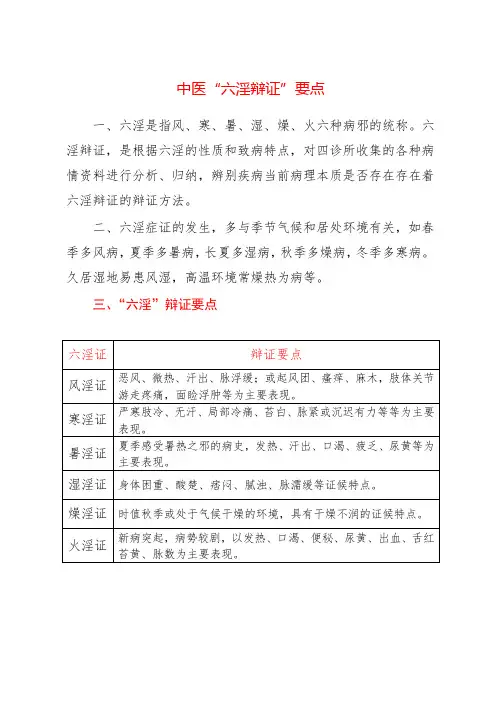

中医-中医诊断学-六淫辨证的辨证要点

在执业医师资格证的考试中,不管是执医还是执助,中医诊断学都占有一定的比例,今天中公教育的医疗专家讲师为大家进行典型易错题的剖析,希望能帮助大家更好的掌握。

在中医诊断学病因辨证这一章节中,每一种证候的辨证要点是常考点,今天我们针对陈给大家整理了学习笔记,我们可以依次来学习。

为了方便大家学习,我们可以一起来看思维导图。

一、风淫证候的辨证要点:恶风寒,微发热,汗出,苔薄白,脉浮缓(风邪袭表);或有鼻塞、流清涕,喷嚏,或伴咽喉痒痛、咳嗽(风邪犯肺);或为突发皮肤瘙痒、丘疹(风客肌肤);或肢体肌肤麻木、口眼歪斜(风邪中络);或肢体关节游走作痛(风胜行痹);或新起面睑肢体浮肿(风水相搏)。

二、寒淫证候的辨证要点:恶寒重,或伴发热,无汗,头身痛,鼻塞或流清涕,苔薄白,脉浮紧;或见咳嗽哮喘,咯痰稀白,或为脘腹疼痛,呕吐,肠鸣泄泻;或手足拘急,四肢厥冷,脉微欲绝,口不渴,小便清长,面色白或青,舌苔白,脉弦紧或伏等。

三、暑淫证候的辨证要点:发热恶热,汗出,口渴喜饮,气短,神疲,肢体困倦,小便短黄,舌红,苔白或黄,脉虚数。

或发热,猝然昏倒,汗出不止,气喘,甚至昏迷、惊厥、抽搐等;或见高热,神昏,胸闷,腹痛,呕恶,无汗等。

四、湿淫证候的辨证要点:头昏沉如裹,嗜睡,身体困重,胸闷脘痞,口腻不渴,纳呆,恶心,肢体关节、肌肉酸痛,大便稀,小便浑浊。

或为局部渗漏湿液,或皮肤出现湿疹、瘙痒,妇女可见带下量多。

面色晦垢,舌苔滑腻,脉濡缓或细等。

五、燥淫证候的辨证要点:皮肤干燥甚则皲裂,脱屑,口唇、鼻孔、咽喉干燥,口渴饮水,舌苔干燥、大便干燥、小便短黄(燥性干涩,易伤津液),或见干咳少痰,痰黏难咯(燥易伤肺),脉象偏浮。

有凉燥与温燥之分。

六、火淫证候的辨证要点:发热恶热,烦躁,口渴喜饮,汗多,大便秘结、小便短赤、面红目赤,舌质红绛,脉数有力(洪数、滑数、弦数);或神昏、谵语,惊厥,抽搐,衄血,

吐血,斑疹;或狂躁,痈肿疮疡。