《古代诗歌研究》导言及第一章

- 格式:ppt

- 大小:313.00 KB

- 文档页数:23

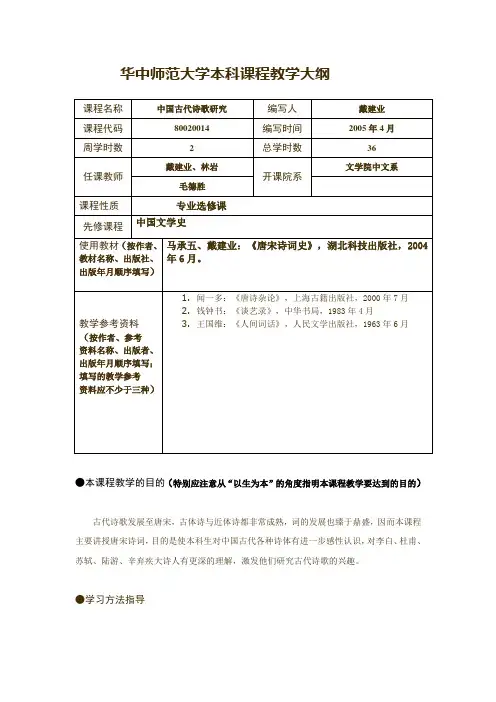

华中师范大学本科课程教学大纲●本课程教学的目的(特别应注意从“以生为本”的角度指明本课程教学要达到的目的)古代诗歌发展至唐宋,古体诗与近体诗都非常成熟,词的发展也臻于鼎盛,因而本课程主要讲授唐宋诗词,目的是使本科生对中国古代各种诗体有进一步感性认识,对李白、杜甫、苏轼、陆游、辛弃疾大诗人有更深的理解,激发他们研究古代诗歌的兴趣。

●学习方法指导根据本课程特点,采用讲授、讨论与实践相结合的教学方法,并适当地安排课后思考题和作业,更重要的是要让学生背诵《唐诗三百首》和《宋词三百首》●本课程的重、难点1、重点是让学生掌握古代诗歌的体裁形式、格律知识、诗词的发展历程。

2、难点是让学生真正走进古代诗人的情感世界,对当时的思想、文化、历史比较熟悉。

1.本课程教学基本内容及课时分配和教学环节安排绪论:唐宋诗词的发展历程与基本特征(2课时讲授)【知识点提示】:1、唐诗的发展历程和基本特点2、宋诗的发展历程和基本特点3、宋词的发展历程和基本特点【重难点提示】:1.唐诗与宋诗风格的异同2.宋词的起源与特点第一节唐诗基本特征与发展历程(第1课)第二节宋诗的基本特征与发展历程(第2课)第三节宋词的基本特征与发展历程(第3课)第一章承前启后的初唐诗坛(2课时讲授)【知识点提示】1.齐梁诗风与初唐诗风的关系2.初唐向盛唐诗的过渡【重难点提示】1.初唐诗对齐梁诗歌的继承与变异2.初唐诗歌的成就与不足第一节齐梁诗的流风余韵第二节王绩与“初唐四杰”第三节唐初律体诗的定型与陈子昂的诗歌革新第四节初盛唐交替时期的诗歌第二章盛唐山水田园诗的艺术美(2课时讲授)【知识点提示】1.山水田园诗产生的原因及其特点2.王维山水田园诗中的“画意”3.孟浩然山水田园诗中的“闲趣”【重难点提示】诗与画的界限第一节孟浩然山水田园诗的闲趣第二节王维诗歌的“诗中有画”第三章盛唐边塞诗的美学风范(2课时讲授)【知识点提示】1.边塞诗产生的原因及其特点2.岑参与高适边塞诗风的异同【重难点提示】1.历史地理知识的熟悉2.对当时历史背景的熟悉第一节高适边塞诗的悲壮美第二节岑参边塞诗的奇逸美第三节王昌龄边塞诗的情韵美第四章李白:盛唐之音的伟大创造者(2课时讲授)【知识点提示】1.李白的历史意义2.李白诗歌与盛唐社会的内在联系3.李白诗歌的艺术成就【重难点提示】1.李白歌行体的特点2.李白绝句的艺术特点第一节李白诗歌的时代精神与主导风格第二节李白七言歌行的艺术特色第三节李白绝句的创作成就第五章杜甫:古典诗歌的集大成者(3课时讲授)【知识点提示】1、杜甫诗歌地负海涵的内容1.杜甫诗歌艺术上集大成的成就【重难点提示】1.杜甫格律诗的成就及特点2.杜甫乐府诗的特点第一节杜甫诗歌的时代特征与艺术风格第二节杜甫律诗的艺术成就第三节杜甫古体诗的创作特征第六章白居易与中唐新乐府(2课时讲授)【知识点提示】1.新乐府的特点2.白居易感伤诗的艺术成就3.白居易闲适诗的艺术特点【重难点提示】1.元白诗歌艺术风格的异同2.张王乐府与元白新乐府的异同第一节张王乐府与元稹诗歌第二节白居易的诗论与诗作第七章“韩孟诗派”及其他诗人(2课时讲授)【知识点提示】1、韩孟诗派共同的艺术追求2、韩孟诗风的异同3、苏轼“郊寒岛瘦”这一评价对郊岛的理解与误解【重难点提示】1.区别郊岛诗风2.李贺的诗风及其成因第一节“韩孟诗派”的诗论与韩愈的诗歌创作第二节“苦吟诗人”的创作倾向与李贺诗歌的艺术个性第三节独具一格的“刘柳”诗歌第八章晚唐的诗歌风貌(2课时讲授)【知识点提示】1、晚唐诗歌创作的走向2、李商隐诗歌的艺术成就3、杜牧诗风的特点【重难点提示】1.晚唐的爱情诗2.晚唐的咏史诗3.李商隐格律诗的特点第一节晚唐诗歌的创作趋向与杜牧诗歌的艺术特征第二节李商隐的诗歌创作第九章词在唐五代的演进与发展(2课时讲授)【知识点提示】1、词的起源2、词的特点【重难点提示】1.敦煌词的特点2.词与音乐的关系3.花间词派的成因及其特点第一节词的兴起与“花间词派”的形成第二节李煜与南唐词人第十章北宋前期诗歌的革新历程(2课时讲授)【知识点提示】1、北宋前期诗歌的特点2、北宋前期诗歌的革新历程【重难点提示】1、欧阳修在北宋诗歌史上的地位2、王安石诗歌的艺术特点第一节唐代诗风在宋初的流播第二节诗歌革新的领导者欧阳修第三节诗歌革新的主将苏舜钦、梅尧臣第四节宋诗新格局的开创者王安石第十一章宋初词坛与柳永的变革(2课时讲授)【知识点提示】1、宋初词坛的风貌2、二晏词风的异同1.六一词与珠玉词风的异同【重难点提示】1、由小令至慢词的发展历程2、柳永在宋词史上的地位第一节五代词风的承续与发展第二节继往开来的范、张词第三节“变一代词风”的柳永第十二章苏轼的诗词成就(2课时讲授)【知识点提示】1.苏轼的诗歌创作2.苏轼的诗论3.东坡词的艺术特点【重难点提示】1、东坡词在文学史上的地位2、东坡诗的艺术特点第一节苏轼的坎坷人生与诗歌理论第二节苏轼诗歌的艺术风貌第四节东坡词的创作成就第十三章北宋后期的诗词创作(3课时讲授)【知识点提示】1、北宋后期词转向的特点2、北宋后期词转向的特点【重难点提示】1、山谷诗论与诗歌创作2、清真词的艺术特点第一节黄庭坚与“江西诗派”第二节秦观与贺铸的词作第三节周邦彦与格律词派第十四章两宋之际诗词的嬗变(2课时讲授)【知识点提示】1、两宋之际诗词创作嬗变的原因2、李清照词前期与后期的变化【重难点提示】1、“江西诗派”创作的转向2、李清照词的语言特点第一节杰出的女词人李清照第二节南宋爱国词的先声第三节“江西派”诗人的创作转向第十五章陆游与“中兴诗人”(2课时讲授)【知识点提示】1、陆游诗歌的艺术成就2、陆游词的艺术特点3范成大田园诗集大成的艺术成就1.杨万里诗歌的艺术特点【重难点提示】1、中兴四大诗人“中兴”诗歌创作的原因2、为什么南宋田园诗兴盛第一节陆游的诗歌创作第二节陆游的诗歌创作(续)第三节《放翁词》的艺术风貌第四节田园诗的集大成者范成大第五节独创新格的诗人杨万里第十六章辛弃疾与“辛派词人”(2课时讲授)【知识点提示】1、辛充疾词与南宋中后期的爱国主义精神2、辛词与苏词的异同1.辛派词的艺术特点【重难点提示】1、辛派词的成因2、辛词与南宋中后期社会的深刻联系第一节展现时代与人生风貌的《稼轩词》第二节辛词的艺术成就与“辛派词人”的创作第十七章南宋的格律词派与晚期的诗歌走向(2课时讲授)【知识点提示】1、南宋格律词派的艺术特点2、姜夔与吴文英词风的异同【重难点提示】1、姜夔词“清空骚雅”的特点2、“永嘉四灵”与“江湖诗派”产生的社会原因第一节格律词派名家姜夔第二节后期格律词的新局面第三节“永嘉四灵”与“江湖诗派”第四节爱国诗的最后一抹光辉。

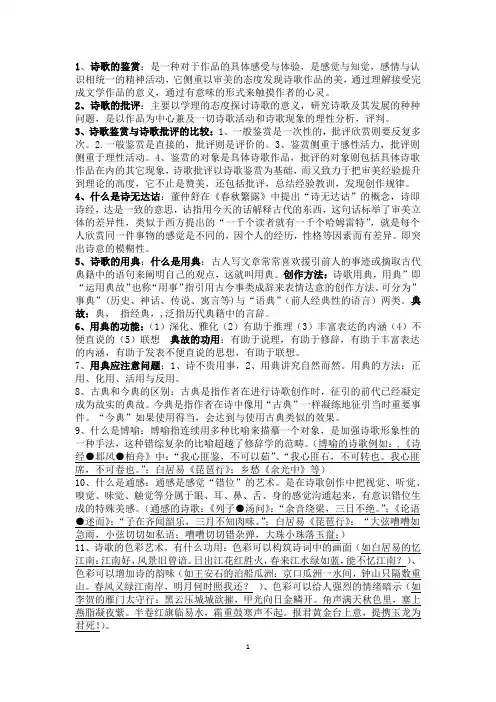

1、诗歌的鉴赏:是一种对于作品的具体感受与体验,是感觉与知觉,感情与认识相统一的精神活动,它侧重以审美的态度发现诗歌作品的美,通过理解接受完成文学作品的意义,通过有意味的形式来触摸作者的心灵。

2、诗歌的批评:主要以学理的态度探讨诗歌的意义,研究诗歌及其发展的种种问题,是以作品为中心兼及一切诗歌活动和诗歌现象的理性分析,评判。

3、诗歌鉴赏与诗歌批评的比较:1、一般鉴赏是一次性的,批评欣赏则要反复多次。

2.一般鉴赏是直接的,批评则是评价的。

3、鉴赏侧重于感性活力,批评则侧重于理性活动。

4、鉴赏的对象是具体诗歌作品,批评的对象则包括具体诗歌作品在内的其它现象,诗歌批评以诗歌鉴赏为基础,而又致力于把审美经验提升到理论的高度,它不止是赞美,还包括批评,总结经验教训,发现创作规律。

4、什么是诗无达诂:董仲舒在《春秋繁露》中提出“诗无达诂”的概念,诗即诗经,达是一致的意思,诂指用今天的话解释古代的东西,这句话标举了审美立体的差异性,类似于西方提出的“一千个读者就有一千个哈姆雷特”,就是每个人欣赏同一件事物的感觉是不同的,因个人的经历,性格等因素而有差异。

即突出诗意的模糊性。

5、诗歌的用典:什么是用典:古人写文章常常喜欢援引前人的事迹或摘取古代典籍中的语句来阐明自己的观点,这就叫用典。

创作方法:诗歌用典,用典”即“运用典故”也称“用事”指引用古今事类成辞来表情达意的创作方法。

可分为”事典”(历史、神话、传说、寓言等)与“语典”(前人经典性的语言)两类。

典故:典,指经典,,泛指历代典籍中的言辞。

6、用典的功能:(1)深化、雅化(2)有助于推理(3)丰富表达的内涵(4)不便直说的(5)联想典故的功用:有助于说理,有助于修辞,有助于丰富表达的内涵,有助于发表不便直说的思想,有助于联想。

7、用典应注意问题:1、诗不贵用事,2、用典讲究自然而然。

用典的方法:正用、化用、活用与反用。

8、古典和今典的区别:古典是指作者在进行诗歌创作时,征引的前代已经凝定成为故实的典故。

07564唐宋词研究第一编词学论略第一章词名释例一、曲子1、词是配合隋唐以来新兴的燕乐的新体诗,是以音乐为本体的。

“曲子”是词最初的名称。

2.曲子是词的最初名称,以曲子称词,鲜明地体现出词与音乐的紧密关系。

长短句之称标志着词已经逐渐摆脱了音乐的附属地位,是以词的语言句式特点取代了音乐的特点。

诗馀是就词和诗的关系而起的一个新名词。

二、长短句1、长短句可视作词的主要句式特点。

2、唐诗中的七言诗往往被称为“长句”,五言诗被称为“短句”。

所谓长短句,其最初的意义主要是指五、七言的错综而已。

3、长短句提名权交给了苏轼,缘由是苏轼在《与蔡景繁书》。

三、诗馀1、诗馀是晚于曲子和长短句的,是相对后起的一个概念。

曲子侧重强调其音乐性,长短句转而以文学性为主,诗馀则是就是词与诗的关系而起的一个新名词。

2、俞彦认为是“诗亡然后词作,故曰馀也。

”3、况周颐说:“诗馀之‘馀’,作‘赢馀’之‘馀’解。

词之情、文、节奏,并皆有馀于诗,故曰‘诗馀’。

”“诗馀”的四种解释:1.以余力做余事,表示对词体价值的轻视之意。

2.作诗歌的支流、余脉解,视词为诗歌之剩义,不承认词体的独立地位。

事实上,词的兴起不是以诗歌之亡为前提的。

3.作丰富而有韵味解。

4.为诗的声音之馀,而非体制之馀。

“诗馀”名称的出现时间:最迟在南宋庆元年间已经出现。

4、词与诗相比,所“馀”者何?乃所谓和声、泛声、虚声、散声也。

(从音乐角度看)四、倚声1、倚声的概念与古代乐府诗的创作模式有关。

2、“倚声”一词大概在中唐时期就已出现。

第二章词的起源诗词同源说:以词为诗馀,为尊词体,主张诗词同源。

词源《诗经》说:以句子长短作为追溯词源的唯一依据,主张词源《诗经》。

隋代初唐说:以燕乐形成为标志,认为词起源于隋代初唐。

王灼、朱熹与胡仔持这种说法。

六朝乐府说:以乐府为中心,认为词起源于六朝。

六朝浮艳说:以词婉约浮艳的风格溯源至六朝。

简单应用:认为词起源于隋代初唐说的理论依据。

填词所倚的燕乐至隋代已初步成形。

可编辑修改精选全文完整版《古代诗歌五首》课题研究【目标导航】1、了解诗词有关知识。

2、有感情的诵读,背诵,积累诗文语句。

3、品味语言,体味诗词意境。

【课时导学】一、日积月累1、作者及写作背景:⑴ 曹操与《观沧海》:曹操(155~220),字孟德,沛国谯郡(今安徽亳县)人。

东汉末政治家、军事家、诗人。

其诗多用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉,对汉末人民的苦难生活也有所反映。

《观沧海》是他征乌桓时所作。

建安十二(207)年,曹操率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,深秋胜利归来,途经碣石山。

他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

⑴ 王湾与《次北固山下》:王湾,唐代诗人,生卒年不详,洛阳(今河南洛阳)人。

早有文名,往来吴楚间。

其诗流传不多。

《次北固山下》是诗人往游吴中(今苏州市)途中所作。

⑴ 白居易与《钱塘湖春行》:白居易(772~846),字乐天,自号香山居士,太原(现在属山西)人。

著有《白氏长庆集》。

《钱塘湖春行》是白居易任杭州刺史,春天骑马游西湖时所作。

⑴ 辛弃疾与《西江月》:辛弃疾(1140~1207),字幼安,号稼轩,历城(山东济南)人。

南宋爱国词人。

他写的许多词都跟当时的政治和军事斗争有关。

由于他力主抗金收复失地,跟当政的投降派发生矛盾,曾两次罢官。

《西江月》是他罢官后隐居在上饶带湖期间所写的一首闲适的农村词。

⑴ 马致远与《天净沙秋思》:马致远(生卒年不详),号东篱,大都(今北京)人。

元代著名散曲家。

一生著有《汉宫秋》《黄梁梦》杂剧共15种。

与关汉卿、王实甫、白朴,并称为元代杂剧四大家。

并写有小令、套数二百余首。

其中小令《天净沙秋思》最为有名,被誉为秋思之祖。

2、背诵并默写这五首诗歌。

二、知识点拨1、内容结构:《观沧海》一诗分三层:第一层(开头两句)交代观海的地点;第二层(水何澹澹至洪波涌起)描写海水和山岛;第三层(日月之行到若出其里)想像大海吞吐日、月、星、辰的景象。

“古代诗词研究”课堂笔记(5篇材料)第一篇:“古代诗词研究”课堂笔记“古代诗词研究”课堂笔记第一讲含不尽之意见于言外——诗词的语言张力欧阳修《六一诗话》引梅尧臣语:“状难写之景如在眼前,含不尽之意见于言外”。

语言张力是指由语言所直接促发的多重意义、别样意蕴对单纯、有限的语言外壳的冲击。

一、诗歌语言张力的内涵诗歌的语言张力即诗歌的多义性,是对诗歌内蕴的丰厚和外延的拓展。

诗歌语言的多义性:宣示义和启示义1、宣示义:诗歌借助语言明确传达给读者的意义。

2、启示义:诗歌以它的语言和意象启示给读者的意义。

(1)、双关义:双关义与宣示义关系最密切,其中一义就属于宣示义。

【例】“相去日已远,衣带日已缓”中的“远”:①时间长;②距离远“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”中的“碧玉”:①青色的玉石;②吴王貌美的小妾的名字“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”中的“晴”与“情”谐音(2)、情韵义:附着在宣示义之上的各种诗的感情和韵味。

【例】“凭栏”、“倚栏”本意是依靠着栏杆,但是在诗词中就有多种韵味,或表示怀远,或表示吊古,或抑郁愁苦,或悲愤慷慨。

“闻君亦多感,何处倚栏杆”;“多少泪珠无限恨,倚栏杆”;“独自莫凭栏,无限江山,别时容易见时难”;“今何许,凭栏怀古,残柳参差舞”;“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇”。

(3)、象征义:有的附着在词语的宣示义上,有的在整句诗或整首诗中。

【例】“东篱”本是写实,因陶渊明多次吟咏,便有了象征义,即远离尘俗的、洁身自好的品格。

后人诗有:“从来菊花节,早已醉东篱”;“漫绕东篱嗅落英”;“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖”。

(4)、深层义:含蓄在词语之中,但多半含在全句或全篇之中。

【例】杜甫“落花时节又逢君”,“落花时节”:①相逢时令;②暗指其由富贵转落魄的不幸身世;③暗寓自己不幸身世;④唐王朝经“安史之乱”由盛转衰,也似“落花时节”。

(5)、言外义:在字句的空当里,即字里行间的“行间”。

【例】蒋捷《虞美人》写自己,也曲折地反映了南宋亡国前后的时代气息。

古代诗歌研究栏目内容

古代诗歌研究栏目的内容主要涵盖了对古代诗歌的赏析、解析、比较等方面,具体可以包括以下几个方面:

1. 诗歌赏析:通过对古代诗歌的赏析,深入挖掘诗歌的美学价值、思想内涵和艺术特色,帮助读者更好地理解诗歌的意境和表达方式。

2. 诗歌解析:通过对古代诗歌的解析,深入探讨诗歌的语言特点、意象运用、修辞手法等方面,帮助读者理解诗歌的创作技巧和手法,提高自身的诗歌鉴赏能力。

3. 诗歌比较:通过对不同时期、不同风格的古代诗歌的比较,揭示诗歌的发展历程和演变规律,帮助读者理解诗歌的历史背景和文化内涵。

4. 诗人研究:通过对古代著名诗人的生平、创作历程和思想的研究,揭示诗人的艺术追求和人生哲学,帮助读者更好地理解其作品。

5. 诗歌评论:通过对古代诗歌的评论和批评,探讨诗歌的价值和意义,引导读者对诗歌的认知和理解,促进诗歌文化的传承和发展。

总之,古代诗歌研究栏目旨在为读者提供丰富的古代诗歌资源和深度解析,帮助读者更好地理解、欣赏和传承古代诗歌文化。

古诗词研究精讲高考古诗词精讲中国古典诗歌概况一、古诗释义中国古代诗歌,一般称作旧诗,是指用文言文和传统格律创作的诗,广义的中国古代诗歌,可以包括各种中国古代的韵文如赋、词、曲等,狭义则仅包括古体诗和近体诗。

二、中国古典诗歌的发展史早期的诗(先秦诗歌)人类许多民族在语言的发展中产生了适合本民族语言的诗歌形式。

在中国,最早的诗歌总集是《诗经》,其中最早的诗作于西周初期,最晚的作品成于春秋时期中叶。

中国古典诗歌最早起源于民歌,劳动创造了诗歌。

《诗经》是我国的第一部诗歌总集。

它收录了西周初年至春秋中叶约五百年间的诗歌作品305篇,也被称为“诗三百”。

《诗经》按内容分为“风、雅、颂”三部分,其中“风”为民歌,是其中的精华部分。

《诗经》的主要表现手法是赋、比、兴。

四言为主的句式和重叠反复的章法,也是这一时期诗体的主要特色。

后来有人将“风、雅、颂、赋、比、兴”归纳为《诗经》六义。

在战国后期,出现了中国文学史上第一位文人诗人和他在楚歌的基础上创制的诗体,这就是屈原和楚辞。

因楚辞的代表作是《离骚》,故楚辞也被称为骚体诗。

究其缘由,主要是因为到了战国时期,在南方的楚国华夏族和百越族语言逐渐融合,其诗歌集《楚辞》突破了《诗经》的一些形式限制,更能体现南方语言的特点。

楚辞是在楚地民歌基础上发展起来的,并以屈原为其杰出代表。

楚辞句式以六言、七言为主,长短参差,灵活多变,多用语气词“兮”字。

《诗经》中的《国风》和楚辞中的《离骚》,并称“风骚”,成了中国古代诗歌的两个典范,分别开创了中国文学现实主义和浪漫主义的诗歌传统,因此该词也常用来代称文学作品,或代表现实主义和浪漫主义的创作传统。

汉代的古体诗诗歌在汉代又出现了一种新的形式,即汉乐府民歌,汉代时乐府诗形成。

乐府,最先是指汉朝的音乐机关,主要任务是搜集歌辞,训练乐工。

魏晋六朝将乐府所唱的诗叫“乐府”,于是乐府由官府名称演变成一种带音乐性诗体的名称。

乐府诗是为了配音乐演唱的,相当于现在的歌词,由西汉的乐府机关和东汉的黄门鼓吹署在民间搜集而来。

第一单元诗歌单元学习目标:1.了解中国古代诗歌发生发展演变情况和中国古代诗词曲的特殊性。

2.能掌握每种诗歌类型的基本特征和解读古代诗歌的基本方法、基本步骤和一般思路。

3.通过对古代诗歌的学习,体会理解中国古代的优秀文化、高尚情操和宝贵遗产,树立正确的思想和价值观念。

导论一、诗歌的定义诗歌是一种主情的文学体裁,它以抒情的方式,高度凝练、集中地反映社会生活,用丰富的想象、富有节奏感、韵律美的语言和分行排列的方式来抒发思想情感。

一句话,诗歌是有节奏、有韵律并富有感情色彩的一种语言艺术形式,也是世界上最古老、最基本的文学形式。

基于以上定义,中国古代文学中的诗、词、曲都是诗歌的一种,只是在其产生的古代文学背景下自有其互相独立和区别的界限。

二、古诗的特点为了讲清楚古诗的特点,我们先来分别读一首典型的律诗和一首现代诗:山居秋暝唐·王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

再别康桥徐志摩轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

那河畔的金柳,是夕阳中的新娘,波光里的艳影,在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,油油的在水底招摇;在康河的柔波里,我甘心做一条水草!那榆荫下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,向青草更青处漫溯,满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫;夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥!悄悄的我走了,正如我悄悄的来;我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

通过对比,我们可以总结出古代诗歌的几个特性:1、押韵押韵是字音中韵母部分的重复。

按照规律在一定的位置上重复出现同一韵母,就形成韵脚,产生节奏。

这种节奏可以把涣散的声音组成一个整体,使人读前一句时预想到后一句,读后一句时回想起前一句。

现代诗押韵不那么严格,几句或一节押都可以,没有一定之规;古诗的押韵则有很多固定的规则,相对严格一些。

中国古代诗歌研究方法古代诗歌的是中国古代文学中重要的文学现象,从原始歌谣开始,中国诗歌经历了《诗经》、楚辞、汉乐府、文人五言诗,又经历了南北朝的发展,到了唐诗臻于成熟和完善,形成了自己的民族独特色。

中国古代诗歌的研究也从先秦就开始了,一直是中国文学研究的主流,并随着时代的进步而拓展出新的领域。

一、文献学研究古代诗歌文献的系统整理,可以为诗歌研究提供可靠的文献资料,有利于诗歌进行深入的探究。

对于诗歌基础文献的研究可以做诗篇的辑佚,如陈尚君的《全唐诗补编》,删繁订误,对《全唐诗》做了细致的甄别工作,剔出一些误收重出之作,又新增佚诗四千六百六十三首,句一千一百九十九条,诗人一千一百九十一人;还可以对诗集进行笺校。

还可做书目和版本研究如孙琴安先生的《唐诗选本六百种提要》就对所获得的唐诗选本,都分别作一提要。

另外还可从选本与鉴赏普及读物以及诗人、诗作的考订和评传等角度进行细致研究。

有了这些作为基础在研究诗歌方面就非常方便和准确了。

二、比较方法研究运用比较的方法对同类作家作品与相关文学流派分析论证,比勘异同。

可以从双方的创作态度、创作手法、风格特征及思想方面进行比较,如唐代往往成对出现的诗人,李白、杜甫,王维、孟浩然,白居易、元稹等。

出了对诗人与诗人之间的比较外,还对不同诗歌流派之间的比较,仍以唐代为例,可比较明秀静逸之美的山水田园诗派和慷慨悲壮的边塞诗派,以及中唐的韩孟诗派和元白诗派。

这样的成果有房日晰的《唐诗比较研究》。

三、语言学角度研究从语言学角度进行诗歌研究。

首先根据中国古代诗歌重视格律、声韵的特点可从音韵学角度去研究诗歌。

中国古代诗歌从《诗经》开始就有着较为明确的押韵要求,到了南北朝时期,梁朝的沈约提出了汉语四声的问题,并且较为详细地论述了诗歌中的平仄、押韵、对仗等问题,从而形成了当时极盛一时的“永明体”。

这种讲究格律、对仗的诗体到了唐代全面繁荣,可对唐诗的平仄、押韵、对仗、句式进行研究的。

还可从文字学角度对诗歌的用字进行研究,古代诗人往往讲究“语不惊人死不休”,对于诗歌用字进行了大量的推敲,以及诗歌在流传过程中因版本问题产生的用字不一样的问题,都可以进行探索,例如“黄河远上白云间”还是“黄沙远上白云间”。