_内经_的注家与注本

- 格式:pdf

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:4

绪论1.《内经》的成书年代?成书时间:《史记》之后西汉中后期,(公元前99年),《七略》之前(公元前26年)结论:《内经》成书:公元前99年~公元前26年2.《内经》的注家、注本?(1)杨上善——唐——《黄帝内经太素》该书将内经的素问灵枢合在一起进行分类编排,共分十九大类,每类分若干篇目,并加以注释。

该书的素问经文保存了王冰改动前的原貌,具有很高的文献价值。

(2)王冰——唐——《黄帝内经素问》王冰将素问重新整理编次,刊正谬误,补入运气七篇,并加以注释。

以二十四卷本行世。

系统详细的进行注释,后人注释内经的基础,道家思想浓厚。

(3)马莳——明——《黄帝内经素问注证发微》《黄帝内经灵枢注证发微》通注内经的全书。

由于他擅长针灸,因而对灵枢经的注释远高于对素问的注释,成为历史上第一部灵枢的全注本。

特点:重于灵枢(针灸结合临床经验)(4)张介宾——明——《类经》将内经分类并注释,共分十二大类,三百九十目,是现存全部类分素问灵枢最完整的一部书。

其注释义理周祥,明白易懂。

分类注释完整没丢失。

第一章飧泄:病证名,指腹泻物中带有不消化食物。

䐜脹:即胸膈胀满。

痎疟:疟疾的总称喘粗:呼吸急促三对“清阳”“浊阴”(填空)的含义是什么?清阳出上窍,浊阴出下窍:饮食所化之精微及吸入的自然之气,上升化布于头面七窍,以及发声,视觉,嗅觉,味觉,听觉等肝功能。

食物的糟粕和废浊的水液其重浊沉降,由其前后二阴排出清阳发腠理,浊阴走五脏:饮食所化之精微,其轻清部分外行于腠理肌表,其浓稠部分内注于五脏,此清阳指卫气,浊阴指精血津液。

清阳实四肢,浊阴归六腑:饮食物化生的精气,充养于四肢,气化代谢后的糟粕,由六腑排出。

气味厚薄的阴阳属性及作用是什么?原文曰:“阴味出下窍,阳气出上窍。

味厚者为阴,薄为阴之阳;气厚者为阳,薄为阳之阴。

味厚则泄,薄则通;气薄则发泄,厚则发热。

”这是古代医家在长期的医疗实践中总结出来的一般规律,为后世药物学的研究和发展奠定了基础。

学习《内经》的方法《黄帝》(简称《内经》)被历代奉为“医家之宗”的重要缘由,及至今日,《内经》对中医学术的研究开展及临床实践仍然具有重要的指导价值,因此,越来越受到中外学术界的重视。

《内经》比拟全面地系统地论述了中医学的理论体系及学术思想,它是中医学理论的渊源,也是学习中医必读之书。

但本书成编于秦汉时代,不仅因为它文字古奥,义理隐晦,而且由于在长期的流传过程中,原文出现衍、误、脱、倒等情况,给学习和研究带来不少困难。

为了学好《内经》,以下介绍一些学习方法,供参考。

学习《内经》原著必须弄懂文理和医理,读通原文是领会医理的前提。

而弄懂文理必须具备一定的古代汉语知识,在阅读原著时还应借助于工具书。

例如,《内经》中一字多义的现象很多。

一个“能”字除原有“能够”、“才能”等词义外,在《素问· 阴阳应象大论》“能夏不能冬”句中作“耐”解;在“阴阳更胜之变,病之形能也”句中与“态”同义;在“阴阳者,万物之能始也”句中作“元始”解。

又如“卒”字,《灵枢· 玉版》“士卒无白刃之难”句中作“士兵”解;在《素问· 评热病论》“愿卒闻之”句中作“详尽”解;在《素问· 征四失论》“卒持寸口”句中作副词“只”解;在《灵枢· 口问》“大惊卒恐”句中通“碎”。

对于合成词有二种情况,一种是两个词素的意义相同或相近,如《素问· 上古天真论》“提掣天地,把握阴阳”。

《说文》:“把,握也” , “提,掣也”。

另一种是两个词素的意义相反,如“呼吸精气,独立守神”中的“呼吸”。

另外,还应掌握《内经》中惯用的修辞手法。

如《素问· 举痛论》“客于脉外那么血少,客于脉中那么气不通”,乃互文见义的修辞方法,意思当是:客于脉外血少、气亦少,客于脉中气不通、血亦不通。

比拟符合经意及医理。

又如《灵枢· 本神》“天之在我者德也,地之在我者气也,德流气薄而生者也”,成瑾《翁园日札》疏:“夫天亦何尝无气,地亦何尝无德,经分属之,亦互文见义耳”。

1、关于《黄帝内经》中切诊的说法错误的是()

B、人迎寸口合诊法是应用最普遍的

C、切诊涉及到切脉、诊齿肤、按局部等多种方法

D、脉相包括浮、沉、迟、数、滑等二十余种

2、以下不属于“医经七家”的是()

D、《伤寒杂病论》

3、不属于《黄帝内经》诊法的是()

D、叩诊

4、《黄帝内经》中关于藏象学说的说法正确的是()

B、藏象是研究脏腑经脉形体官窍的形态结构、生理活动规律及相互关系的理论

C、藏象学说认为人体在内应阴阳五时的五大系统

D、藏象学说认为人体在外以五脏为中心联系组织器官

5、以下关于《内经》的注家与注本错误的是()

C、明·马莳《黄帝内经素问》

D、明·吴崑《素问》,俗称《素问吴注》

6、《黄帝内经》中涉及到养生的内容,关于其说法错误的是()

D、养生倡导“治已病”

7、《黄帝内经》中关于阴阳五行的说法错误的是()

C、太邵阴阳模式,多用于说明六经之间的关系

D、一阴指厥阴,二阴指邵阴,三阴指太阴

8、以下关于《黄帝内经》的说法,错误的是()

B、《黄帝内经》的作者是轩辕黄帝

C、《黄帝内经》成编确立了中医学的理论体系

D、《黄帝内经》被称为“医学之宗”

9、以下未涉及到《黄帝内经》沿革的是()

D、李时珍

10、以下不属于《黄帝内经》理论体系的基本内容的是()

D、《灵枢》和《素问》是两个独立的内容。

《内经讲义》复习题来源:贺忠延的日志绪论1、《内经》的成书年代。

【归纳】《内经》成书时间:《史记》之后(公元前99年;《七略》之前(公元前26年。

结论:《内经》成书:公元前99年~公元前26年。

2、《内经》的注家、注本。

※1、全元起---南朝齐梁人----《内经素问训解》《内经》最早的注本。

注释《素问》当时已经存在的八卷。

本书已亡佚,但其目录收录于《素问识》中,《新校正》中保留其部分篇目及全元起注解。

2、杨上善---唐----《黄帝内经太素》该书将《内经》的《素问》、《灵枢》合在一起进行分类编排,共分十九大类,每类分若干篇目,并加以注释。

该书的《素问》经文保存了王冰改动前的原貌,具有很高的文献价值。

※3、王冰---唐----《黄帝内经素问》王冰将《素问》重新整理编次,刊正谬误,补入运气七篇,并加以注释。

以二十四卷本行世。

4、马莳---明----《黄帝内经素问注证发微》、《黄帝内经灵枢注证发微》。

通注内经的全书。

由于他擅长针灸,因而对《灵枢经》的注释远高于对《素问》的注释,成为历史上第一部《灵枢》的全注本。

特点:重于灵枢(针灸-结合临床经验)※5、吴崑---明----《素问吴注》以王冰的二十四卷本为底本加以注释,注文阐发医理深入而不流于空泛。

该书有直接改经文或增减经文现象。

6、张介宾---明----《类经》将《内经》分类并注释,共分十二大类,三百九十目,是现存全部类分《素问》、《灵枢》最完整的一部书。

其注释义理周祥,明白易懂。

(分类注释,完整,没丢失)7、张志聪---清----《黄帝内经素问集注》、《黄帝内经灵枢集注》张志聪及其门人集体注释《内经》的一部书。

特点:对前人之注,做到了取其精华,厘正谬误,且有新意。

※8、高士栻---清----《黄帝素问直解》特点:其注释简洁明白,简单明了。

9、滑寿---元----《读素问钞》《素问》的摘要选注本。

10、李中梓---明----《内经知要》摘要《素问》、《灵枢》之要文、要义编纂而成。

《内经》历代注家们1《内经》历代注家们:杨上善杨上善杨上善,初唐时人,正史无传,生卒年不详,官至太子文学,编有《黄帝内经太素》三十卷。

此书保存了早期的《素问》风貌,得到现代学者的重视,是研究《黄帝内经》的重要参考书。

林亿《素问补注》序云:“及隋杨上善,纂而为太素,时则有全元起者,始为之训解,阙第七一通。

”据此,传统上认为杨上善是隋代的人。

但《旧唐书经籍志》、《新唐书艺文志》都将杨上善著作列入,唐末杜光庭《道德经广圣义》序中说:“太子司议郎杨上善,高宗时人,作道德集注真言二十卷。

”《太素》标题作:“通直郎守太子文学臣杨上善奉敕撰注”,因此,《太素》一书是杨接受唐高宗的敕命而做的,显见他应该是初唐时人。

《太素》一书在北宋后失传,但在十九世纪时,日本学者在日本仁和寺发现《太素》残卷23卷,引起日本学界的重视。

据日本森立之《经籍访古志》载,该本系日本仁和三年旧抄本,由丹波赖基抄录,时当唐僖宗光启三年〈公元887年〉,原本由唐鉴真和尚传至日本。

后清朝杨守敬出使日本时取回这个版本,共二十三卷(缺第一、四、七、十六、十八、二十、二十一,共七卷)。

萧延平以此为底本,并参考袁昶的通隐堂本校勘而成,世称兰陵堂本或萧延平本。

后日本大阪オリエソト出版社《东洋医学善本丛书》加载影印仁和寺古钞卷子本,又增加后来找到的两卷,即第十六、二十一卷,共二十五卷,是目前所知最为完善的《太素》版本。

内经历代注家们:王冰王冰,号启玄子,约生于公元710年,卒于公元804年,曾任唐代太仆令。

王冰年轻时笃好养生之术,留心医学,潜心研究《素问》达12年之久。

经过分门别类、迁移补缺、阐明奥义、删繁存要以及前后调整篇卷等整理研究工作,他著成《补注黄帝内经素问》24卷,81篇,为整理保存古医籍作出了突出的贡献。

王冰结合自己丰富的医学知识使《素问》奥义得以晓畅。

他补入的《天元纪大论》、《五运行大论》、《五常政大论》、《六微旨大论》、《六元正纪大论》、《气交变大论》、《至真要大论》等篇章,比较客观地反映了运气学说。

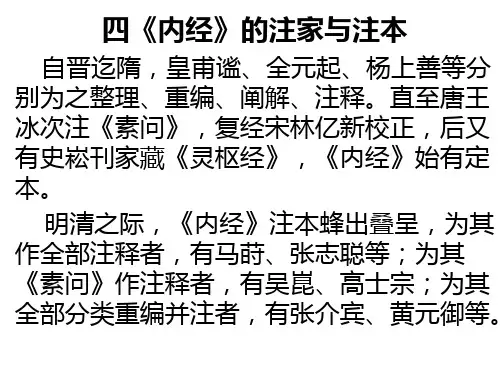

在历史上,除了唐代人王冰注,复经宋林亿等人校正而流传至今的《素问》,以及南宋人史崧整理而传世的《灵枢》外,《黄帝内经》还有很多注家与注本。

其中,最早的注本,是南朝时全元起的《内经素问训解》。

《内经素问训解》注释的是《素问》当时已存的八卷。

现在,其目录收录于《素问识》中。

隋朝时,杨上善将《内经》的《素问》《灵枢》合在一起进行分类编排。

这就是《黄帝内经太素》。

由于该书《素问》的经文保存了王冰改动前的原貌,所以,具有很高的文献价值。

唐朝时,王冰不仅将《素问》重新整理编次,刊正谬误,而且还补入运气七篇,并加以注释。

于是,《素问》开始以二十四卷本行世。

明朝时,马莳通注《内经》全书,即:《黄帝内经素问注证发微》《黄帝内经灵枢注证发微》。

此时,将《内经》分类并注释的,是张介宾的《类经》,全书共分12大类,390目,不仅注释义理周详,而且明白晓畅,因而,是现存全部类分(《素问》《灵枢》最完整的一部书。

除以上注家与注本外,《黄帝内经》比较著名的注家与注本,还有元朝时滑寿所注的《读素问钞》,这是《素问》的摘要选注本。

而《黄帝内经素问集注》《黄帝内经灵枢集注》这两种注本,则是清朝时的张志聪及其门人集体注释。

他们的注释,不仅取其精华,厘正误说,且有新意。

医家之宗——《黄帝内经》中国中医科学院季巍巍一、概述《黄帝内经》简称《内经》,是我国现存最早的一部医学典籍,也是中医医学史上影响最大的一部巨著。

之所以称其为“医家之宗”,是因为《内经》的成编确立了中医学的理论体系,为中国几千年的医学发展奠定了坚实的基础。

《内经》不仅是一部医学名著,而且还记载着当时的社会背景、意识形态、学派主张及自然学科的成就,这些内容又与医学相互渗透、相互影响。

所以,《内经》是一部以医学为主、涉及多学科的巨著。

从古到今,众多医家和有关学科专家对《内经》都进行了非常深入的研究,也有大量的著述,形成了一门独立的学科——《内经》学,该学科在现代中医教育中成为一门必修课程。

二、《内经》成书时代和背景(一)《内经》的背景《内经》包括《素问》和《灵枢》两部分。

共 162 篇论文。

假托以“黄帝”冠书名,其作者并非黄帝。

大多是以黄帝和岐伯的问答形式进行写作。

如下是开篇的一段写作体例:“昔在黄帝 , 生而神灵 , 弱而能言 , 幼而徇齐 , 长而敦敏 , 成而登天。

乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者。

时世异耶人将失之耶?岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

”这段话的第一句内容是介绍黄帝自小异于他人,即“生而神灵 , 弱而能言”,随后提出问题:“乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者。

时世异耶人将失之耶?”即古代的人大多活到上百岁时,动作依旧灵敏非常,但现在的人怎么还没有过半百,动作就已经开始慢慢的衰老了?“岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

”岐伯向黄帝解释出现这种现象的原因。

也就是说,《黄帝内经》的体裁格式是假借黄帝和岐伯的问答形式进行撰写的。

内经选读各章提纲1.绪论一、《内经》成书年代《内经》内容既有战国的,又有秦汉时期的,跨越的年代很长,非一时作品。

最后成书在西汉末之前。

《内经》主要内容形成于战国,并自秦汉以来代有补充,将其汇集编纂成书的时间,可能在公元前一世纪的西汉中后期。

二、书名的由来与作者1,《内经》非一个医家所著,可看作是一部医家经验的论文汇集,亦有说成是“现存最早的一部医学的各家学说” 。

PS:《素问》由三部分组成第一部分(主体部分)成编汉以前第二部分(运气七篇)乃唐王冰增补。

第三部分(遗篇:刺法论和本病论)为宋刘温舒补入。

2,《素问》的含义:黄帝及其臣子的平素问答。

《灵枢》的含义:“灵枢”之名,系唐王冰所加,蕴涵着深刻的道家思想三、《内经》的沿革最早提到《内经》书名的:西汉《七略•艺文志》已亡佚现存文献中最早记载《内经》东汉班固《汉书•艺文志》黄帝内经十八卷最早明确指出《内经》包括两本书的是晋•皇甫谧《针灸甲乙经》晋代皇甫谧《甲乙经》序:“按《七略》、《艺文志》、《黄帝内经》十八卷,今有《针经》九卷,《素问》九卷,二九十八卷,即《内经》也”。

《素问》《素问》之名,始见于东汉末年张仲景《伤寒杂病论》。

张仲景《伤寒杂病论》自序:“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》,并平脉辩证,为《伤寒杂病论》合十六卷”。

《素问》第一个注释训解《素问》的是南朝齐梁间人全元起。

隋朝杨上善以此为底本撰《黄帝内经太素》现在通行的《重广补注黄帝内经素问》,就是经王冰收集整理,重新编次,并经宋林亿等校正宋•刘温舒又补上二篇《本病论》《刺论》•***《灵枢》《灵枢》最早称为《九卷》初见于汉末张仲景《伤寒杂病论•序》晋皇甫谧在《甲乙经》序中称为“针经”。

《灵枢》之名,始见于唐王冰序。

在其注书中将“灵枢”与“针经”混称。

《灵枢》北宋元佑八年(1093年),高丽献来《黄帝针经》现在通行的《灵枢经》,是经南宋史崧校正刊行的版本。

南宋绍兴乙亥年(1155年),史崧本四、《内经》的注家与注本隋•杨上善《黄帝内经太素》:1.分类研究《内经》开辟了先河.2.具有很高的文献价值 .唐•王冰《增广补注黄帝内经素问》:1.整理编次 .2.注释有价值.3.补充原有第七卷的亡佚,即“运气七篇”。

黄帝内经(原⽂+注释+译⽂)黄帝内经(原⽂+注释+译⽂)

《黄帝内经》----我国影响最⼤的⼀部医学著作

⼀说,《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是我国最早的典籍之⼀,我国劳动⼈民长期与疾病做⽃争的经验总结。

成书亦⾮⼀时,作者也亦⾮⼀⼈。

起源于轩辕黄帝,代代⼝⽿相传,经道家、医家、医学理论家联合增补发展创作⽽成的黄⽼著作,⼀般认为成书于春秋战国时期。

在以黄帝、岐伯、雷公对话、问答的形式阐述病机病理的同时,主张不治已病,⽽治未病,同时主张养⽣、摄⽣、益寿、延年。

是中国汉族传统医学四⼤经典著作之⼀(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),也是中国医学宝库中现存成书最早的⼀部医学典籍。

是研究⼈的⽣理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建⽴了中医学上的“阴阳五⾏学说”、“脉象学说”“藏象学说”等。

⼀说,《黄帝内经》为秦汉代黄⽼学派所著。

寓古时黄帝岐伯君⾂问答,对话式医学论⽂风格,体裁独特。

以道家阴阳、五⾏、养⾝学说以及天⽂历法等内容,运⽤皇帝宫⼤内保存的历代医学⽅⾯的资料及当时⼈群在健康与医学实践上的经验、教训的总结,从整体观上来论述医学,呈现了“⾃然——⽣物——⼼理——社会“整体医学模式”,积极倡导重视预防及⾮医学技术⼲预的养⾝延年术。

介绍及论证了从⽣活习惯⼲预到⼼理⼲预、从经络原理到经络治病术、从疾病的诊断治疗以及相关⼈体解剖、⽣理病理到使⽤药物原则及注意事项等内容,是我国影响最⼤的⼀部医学著作,所以被称为医之始祖。

内容⼴博,被誉为综合性百科全书。

《黄帝内经》的注家与注本及校勘训诂文献简介《黄帝内经》自问世以来,历代医学皆奉为圭臬,演绎发挥、考核综编次、注释研究,给后人留下许可有价值的资料,是后人学习《内经》不要缺少的参考文献,为今人学习《内经》的富贵资料。

现将历代对《黄帝内经》的注家与注本及校勘训诂文献简介如下。

一、类分注解有些医家认为,《内经》162篇文章,内容博大精深,不宜偏废。

为了方便研究,很多著作虽然把每一篇拆散而重新归类编排,但也一字不遗地将所有内容全部选入。

(一)全文类分1.唐•杨上善《黄帝内经太素》本书为最早类分注解《内经》的著作。

2.明•张介宾(张景岳)《内经》本书为现存最全类分注解《内经》的著作。

(二)择要类分1.元•滑寿《读素问钞》本书择要分类研究《内经》当为元•滑寿所首创,对后来类分注解《内经》影响深远。

2.明•李中梓《内经知要》由于本书所选内容量少而精且简练实用,释文浅近易懂又客观公允,并有不少独到发挥,阐发《内经》精义,颇受学者欢迎,为中医入门的读物,流传甚广。

3.清•汪昂《素问灵枢类纂约注》本书注释引用唐•王冰、北宋•林亿、明•马莳、明•吴崑、清•张志聪等诸家之言约十分之七,汪氏自注约占十分之三,经过删繁、辨误,使其语简义明,故名“约注”。

其注能结合临床经验,对阐释经旨颇多裨益,且不拘前人之论。

4.清•沈又彭《医经读》本书分为脏腑、疾病、诊法、治则四大类。

从实际运用来看,分类虽简,却也有可限之处。

(三)调整篇次类分1.清•黄元御《素问悬解》《灵枢悬解》本书为黄氏注文,条理分明,详略得当,颇有裨于明畅经旨,为学习《内经》的参考文献之一。

但该书亦以错文为说。

2.清•姚绍虞《素问经注节解》本书姚氏以王冰注为底本,参以宋之《新校正》,得以明•张介宾、明•马莳诸家注而参断之。

姚氏对王冰的讹误,发挥自己的见解,多有创见。

二、随文注解有些医家认为《内经》原貌不可轻易改动,将《内经》原篇逐字爱逐句阐释注解。

(一)单注《素问》1.唐•王冰《黄帝内经素问》本书注释条理缜密,释词简而有法,对理论多有发挥,宋以后的注家多以王注为规范,它的整理、注释,对《素问》流传贡献极大,其著《黄帝内经素问》经北宋•林亿等校正后名《重广补注黄帝内经素问》,即现在《素问》的通告本。

《黄帝内经太素》校注黄帝内经太素》校注在中医学术发展史上,《黄帝内经》具有不可取代的地位,中医学最基本、最重要的思想均发端于这部两千多年前的伟大经典,因此,对《黄帝内经》(《灵枢》、《素问》)的研究,历代不乏其人。

从文献学的角度,用音韵、文字、训诂、注释等方法整理《黄帝内经》,确定其内容的可靠性,是开展各种《内经》研究课题的基础。

今人熟知的唐代医家王冰对《黄帝内经素问》的注释,宋代史崧对《黄帝内经灵枢》的校订,均对《内经》的流传发挥了巨大的作用。

但是,王冰在整理《素问》时作了不少移补添改,史崧亦在《灵枢》几近失传时才将“家藏孤本”整理问世,因此,后人往往对今本《内经》中某些内容的可靠性提出质疑。

所幸的是,尚有《黄帝内经太素》一书。

此书作者为杨上善,他于唐代初叶将《黄帝内经》(《灵枢》、《素问》)经文重新分类加注,厘为三十卷,刊刻于世,名之为《黄帝内经太素》。

该书虽然将《灵枢》、《素问》中的经文进行了分类,但是其中几乎包括了唐代所存《黄帝内经》的全部内容,而且对原书文字未加改动,因此是研究《黄帝内经》的可靠资料。

宋代著名学者林亿在校正《素问》、《甲乙经》、《脉经》等医书时,便多借重此书,对其评价甚高。

可惜的是,《太素》一书流传不广,自南宋以后国内几乎无人睹其真面目。

到明、清之季,学术界便大都视之为佚书了。

清光绪中叶,出现了奇迹!中国驻日本大使馆官员杨守敬(字惺吾)发现日本尚存仁和寺所藏仁和三年(相当于中国唐代光启三年,即公元887年)旧抄卷子本!虽然残缺七卷,杨氏仍如获异珍,遂影写携归。

仁和寺旧抄卷子本《黄帝内经太素》的再度问世,在国内医学界立即引起了轰动,此后,国内翻刻的《太素》不断问世,流传渐广,研究之风日盛。

然而,由于当时科技水平所限,无法出版影印本,所以原来就残缺的旧抄本越传越误,数十年间终无善本问世。

晚清学者萧延平精通儒学,擅长医理,《黄帝内经》“不去手者数十年”,对这部医典十分重视。

《黄帝内经》的主要注家与注本有哪些?南朝·全元起《内经素问训解》是《内经》最早的注本。

注释《素问》当时已存的八卷。

本书已亡佚,但其目录收录于《素问识》中,《新校正》中保留其部分篇目及全元起注解。

隋·杨上善《黄帝内经太素》该书将《内经》的《素问》、《灵枢》合在一起进行分类编排,共分十九大类,每类分若干篇目,并加以注释。

该书《素问》的经文保存了王冰改动前的原貌,具有很高的文献价值。

唐·王冰《黄帝内经素问》王冰将《素问》重新整理编次,刊正谬误,补入运气七篇,并加以注释。

以二十四卷本行世。

明·马莳《黄帝内经素问注证发微》、《黄帝内经灵枢注证发微》是通注《内经》的全书。

其所注《灵枢》颇为人称道。

明·吴昆《吴注内经素问》以王冰的二十四卷本为底本加以注释,注文阐发医理深入而不流于空泛。

该书有直改经文或增减经文现象。

明·张介宾《类经》将《内经》分类并注释,共分十二大类,三百九十目,是现存全部类分《素问》、《灵枢》最完整的一部书。

其注释义理周详,明白晓畅。

清·张志聪《黄帝内经素问集注》、《黄帝内经灵枢集注》是张志聪及其门人集体注释《内经》的一部书。

对前人之注,做到了取其精华,厘正误说,且有新意。

清·高士宗《黄帝素问直解》其注释简洁明白,要言不繁。

元·滑寿《读素问钞》是《素问》的摘要选注本。

明·李中梓《内经知要》系摘《素问》、《灵枢》之要文、要义编纂而成,是医学入门读物。

日·丹波元简《素问识》、《灵枢识》;日?丹波元坚《素问绍识》三部书精选诸家注解,并提出个人看法。

持论公允,注重考据。

编辑:安健环。