浙大电力电子介绍(包含导师)

- 格式:pdf

- 大小:1.69 MB

- 文档页数:16

浙大电气工程学院部分专业简介电工理论与新技术学科电工理论与新技术学科于1981年在国内首批建立理论电工硕士点,1996年起获电工理论与新技术博士学位授予权。

本学科今年来获国家、部、省级科技成果共6项,发表学术论文130余篇,其中34篇为SCI、EI所检索,编著教材14部,获专利6项。

学科实体建于电气工程学院所属电工电子新技术研究所与电工电子基础教学中心,下设一个电工电子新技术研究所。

本学科现有教授2人,副教授12人,高级工程师2人,讲师、工程师9人;具有博士学位的3人,硕士学位的12人;其中40岁以下的青年教师占70%以上。

94年以来,本学科培养博士研究生3名,硕士研究生30名。

主要研究方向电磁装置中综合物理场效应与电磁参数研究的计算机仿真技术;电动车技术的应用研究;电磁兼容技术;电气控制技术;强磁场和磁悬浮技术的应用研究;电磁测量技术;生物电磁场仿真研究。

主干课程网络理论;电磁场原理;电工电子学;电路原理;信号与系统;可编程控制器系统;电磁场数值分析;电气测量技术;数字信号处理技术等。

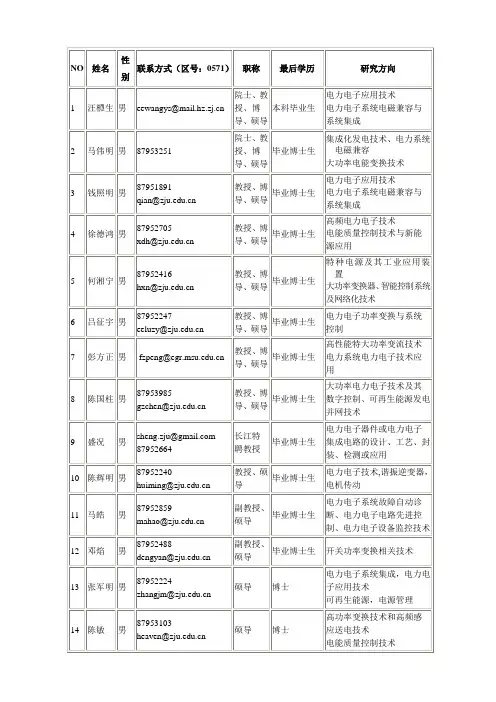

指导教师教授: 王小海,杨仕友(博导),姚缨缨,陈隆道副教授: 范承志,孙盾,童梅,陈忠根,贾爱民,姜国均,藩丽萍,王玉芬,应群民,张伯尧,张兆祥高级工程师: 汤巍松,黄海龙电力电子与电力传动学科电力电子技术学科是我国首批设立的重点学科,设有首批博士学位(1981年)和硕士学位(1981年)授予点和电工一级学科博士后流动站,建有电力电子技术国家专业实验室和电力电子应用技术国家工程研究中心,被列为国家"211"工程浙江大学重点建设学科群及浙江省重点学科。

98年来,本学科共荣获国家及省、部级奖励共17项。

发表在国内外核心期刊和国际会议论文共400余篇,其中SCI和EI收录70篇,ISTP收录14篇。

出版著作教材4部。

本学科负责组织了94年第一届电力电子及运动控制国际会议,97年11月在浙大主持承办了第二届电力电子及运动控制国际会议,协办了2000年第三届电力电子及运动控制国际会议。

浙江大学电气工程专业一、专业简介电气工程及其自动化专业培养从事电力系统及电气装备的运行与控制、信息处理、研制开发、试验分析的高级专门人才;培养方向为电力系统自动化和电气装备与控制。

世界电力技术的自动化水平迅速提高,电力行业由垄断走向竞争已成国际趋势,电力市场的运作涉及电气工程、信息、经济、管理等技术领域。

电力工业是我国国民经济发展的支柱产业,发展的空间巨大,迫切需要相关技术的支持。

电力系统自动化是广泛运用信息和网络技术,进行包括电力市场技术、电子商务管理和地理信息系统等理论和应用研究广泛交叉的技术领域,是信息技术实现产业化的主要领域之一。

电气装备与控制方向着眼培养机电一体化高级专业人才。

随着科学技术的发展,特别是电力电子技术、微电子技术和信息处理技术的发展,为电气装备与控制领域注入了勃勃生机。

目前我国生产的机电产品实现机电一体化的还极少,许多领域近于空白,诸如数控加工中心、工业机器人以及大型成套生产加工设备等还多数依赖进口,电气装备与控制是为国家增强技术创新能力,积极提供高技术和先进适用技术的主要领域之一。

我国加入WTO为该专业的发展提供了广阔的前景。

本专业现有院士1名、“长江学者计划”特聘教授1名、教授18名(其中博士生导师15名)、副教授17名,所在的学科为国家级重点学科。

设有电力系统及其自动化、电机电器及其控制、电力电子与电力传动三个博士点和硕士点,电气工程学科博士后流动站覆盖本专业。

本专业培养能够从事与电力系统与电气装备的运行、自动控制、信息处理、试验分析、研制开发,以及电力电子、经济管理、计算机网络应用等工作的宽口径、复合型高级人才。

主要特点是强电与弱电、电工技术与电子技术、软件与硬件、元件与系统相结合,使学生受到电工电子、信息控制及计算机技术方面的基本训练,掌握本专业领域所必需的基本理论和相关的工程技术、经济和管理知识。

在宽口径培养的基础上,本专业率先实行本科生导师制,高年级学生可以在导师的指导下选修专业核心课程,走进导师的实验室,参加科研工作。

浙大电气工程学院部分专业简介电工理论与新技术学科电工理论与新技术学科于1981年在国内首批建立理论电工硕士点,1996年起获电工理论与新技术博士学位授予权。

本学科今年来获国家、部、省级科技成果共6项,发表学术论文130余篇,其中34篇为SCI、EI所检索,编著教材14部,获专利6项。

学科实体建于电气工程学院所属电工电子新技术研究所与电工电子基础教学中心,下设一个电工电子新技术研究所。

本学科现有教授2人,副教授12人,高级工程师2人,讲师、工程师9人;具有博士学位的3人,硕士学位的12人;其中40岁以下的青年教师占70%以上。

94年以来,本学科培养博士研究生3名,硕士研究生30名。

主要研究方向电磁装置中综合物理场效应与电磁参数研究的计算机仿真技术;电动车技术的应用研究;电磁兼容技术;电气控制技术;强磁场和磁悬浮技术的应用研究;电磁测量技术;生物电磁场仿真研究。

主干课程网络理论;电磁场原理;电工电子学;电路原理;信号与系统;可编程控制器系统;电磁场数值分析;电气测量技术;数字信号处理技术等。

指导教师教授: 王小海,杨仕友(博导),姚缨缨,陈隆道副教授: 范承志,孙盾,童梅,陈忠根,贾爱民,姜国均,藩丽萍,王玉芬,应群民,张伯尧,张兆祥高级工程师: 汤巍松,黄海龙电力电子与电力传动学科电力电子技术学科是我国首批设立的重点学科,设有首批博士学位(1981年)和硕士学位(1981年)授予点和电工一级学科博士后流动站,建有电力电子技术国家专业实验室和电力电子应用技术国家工程研究中心,被列为国家"211"工程浙江大学重点建设学科群及浙江省重点学科。

98年来,本学科共荣获国家及省、部级奖励共17项。

发表在国内外核心期刊和国际会议论文共400余篇,其中SCI和EI收录70篇,ISTP收录14篇。

出版著作教材4部。

本学科负责组织了94年第一届电力电子及运动控制国际会议,97年11月在浙大主持承办了第二届电力电子及运动控制国际会议,协办了2000年第三届电力电子及运动控制国际会议。

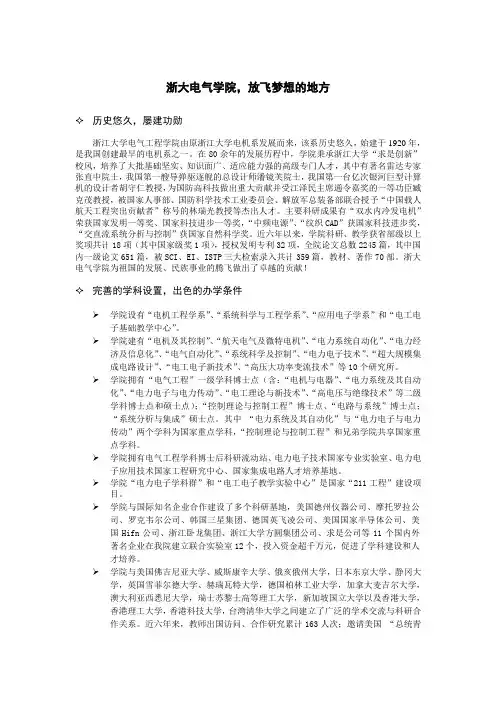

浙大电气学院,放飞梦想的地方✧历史悠久,屡建功勋浙江大学电气工程学院由原浙江大学电机系发展而来,该系历史悠久,始建于1920年,是我国创建最早的电机系之一。

在80余年的发展历程中,学院秉承浙江大学“求是创新”校风,培养了大批基础坚实、知识面广、适应能力强的高级专门人才,其中有著名雷达专家张直中院士,我国第一艘导弹驱逐舰的总设计师潘镜芙院士,我国第一台亿次银河巨型计算机的设计者胡守仁教授,为国防高科技做出重大贡献并受江泽民主席通令嘉奖的一等功臣臧克茂教授,被国家人事部、国防科学技术工业委员会、解放军总装备部联合授予“中国载人航天工程突出贡献者”称号的林瑞光教授等杰出人才。

主要科研成果有“双水内冷发电机”荣获国家发明一等奖、国家科技进步一等奖,“中频电源”、“纹织CAD”获国家科技进步奖,“交直流系统分析与控制”获国家自然科学奖。

近六年以来,学院科研、教学获省部级以上奖项共计18项(其中国家级奖1项),授权发明专利32项,全院论文总数2245篇,其中国内一级论文651篇,被SCI、EI、ISTP三大检索录入共计359篇,教材、著作70部。

浙大电气学院为祖国的发展、民族事业的腾飞做出了卓越的贡献!✧完善的学科设置,出色的办学条件➢学院设有“电机工程学系”、“系统科学与工程学系”、“应用电子学系”和“电工电子基础教学中心”。

➢学院建有“电机及其控制”、“航天电气及微特电机”、“电力系统自动化”、“电力经济及信息化”、“电气自动化”、“系统科学及控制”、“电力电子技术”、“超大规模集成电路设计”、“电工电子新技术”、“高压大功率变流技术”等10个研究所。

➢学院拥有“电气工程”一级学科博士点(含:“电机与电器”、“电力系统及其自动化”、“电力电子与电力传动”、“电工理论与新技术”、“高电压与绝缘技术”等二级学科博士点和硕士点);“控制理论与控制工程”博士点、“电路与系统”博士点;“系统分析与集成”硕士点。

其中“电力系统及其自动化”与“电力电子与电力传动”两个学科为国家重点学科,“控制理论与控制工程”和兄弟学院共享国家重点学科。

孙玲玲女,1956年6月出生,1985年3月毕业于杭州电子工业学院,获电路与系统硕士学位。

研究员,现任杭州电子科技大学副校长。

“电路与系统”博士生导师;“电路与系统”、“微电子学与固体电子学”、“计算机应用”硕士生导师。

国家特色专业“电子信息工程”专业负责人;浙江省重中之重学科“电路与系统”学科带头人。

主讲的课程包括:集成电路CAD,近代网络理论, 微波集成电路计算机辅助设计 ,数字程控交换技术,射频/微波电路设计导论,VLSI设计导论、EDA技术等;指导本科学生工程训练和毕业设计数十人。

主要研究方向:深亚微米及RF/微波IC设计及CAD方向、射频集成电路及应用系统研究等。

主持国家自然科学基金、国家863计划、国防预研、国际合作等三十多项国家和省部级以上科研项目;已有20多项成果通过国家级和部省级专家技术鉴定或验收,并荣获浙江省科技进步二等奖、省教学成果二等奖等奖励;国务院特殊津贴获得者。

近年已在电子学报等刊物和国际国内学术会议发表论文60余篇。

兼任全国电子信息科学与工程类专业教学指导分委会委员;IFIP中国代表、中国电子学会理事;电子学报、微波学报编委,杭州电子科技大学学报主编等。

查丽斌女,1964年1月出生,陕西西安人,副教授。

1991年5月获西安交通大学硕士学位,曾主讲线性电子电路、电路原理、电路分析基础、电力系统分析、数字电路、模拟电路、电机原理及拖动技术、计算机控制原理、模拟电子技术实验课等课程。

指导本专科学生毕业设计数十人,有近20年的教学经验,教学责任心强,教学效果良好。

主要研究方向:地理信息系统(GIS),教育软件的开发。

公开发表论文若干篇,主编出版了教材<<电路与模拟电子技术基础〉〉。

柴曙华男,浙江大学电机系毕业,实验师。

1978年毕业后一直从事实验教学工作。

80年先后和同事们完成了电工实验室的筹建、教材编写、实验项目改革的任务。

2000年后参与完成了下沙校区电工、电路、信号与系统综合实验室筹建、扩建等工作。

浙江大学电气工程学院电路与系统学科简介电路与系统学科集成电路产业是信息产业的基础,本学科紧紧围绕集成电路设计这一重点展开,学科的发展宗旨是研发先进的超大规模集成电路系统及其设计工具,并为我国正在起飞的集成电路产业培养急需的高级工程型研究人才。

具体研发课题以七校联合国际SOC研究中心、浙江大学SOC交叉研究中心的工作任务为主进行。

主要研究方向超大规模集成电路与系统芯片(SOC)的设计;系统芯片(SOC)设计方法学研究和相应EDA工具的研究与实现。

主干课程超大规模集成电路技术导论、超大规模集成电路布图设计自动化、模拟与数模混合集成电路、计算机体系结构及其VLSI实现、IC设计的CAD流程等。

指导教师教授:严晓浪(博导),何乐年,谭年熊副教授:顾渊,王维维,吴晓波,史峥高级工程师:沈海斌高电压与绝缘技术学科浙江大学高电压与绝缘技术学科目前从属于电力系统及其自动化专业,从1996年起由电工一级学科覆盖为硕士点和博士点。

本学科自二十世纪五十年代以来,一直从事着高电压与绝缘技术方向的研究和教学工作。

本学科已培养硕士研究生14名,目前在读硕士研究生5名;承担国家、省(部)级纵向科研与横向主要科研项目共13项;荣获国家、省(部)级奖励3项;发表在国内外核心期刊和国际会议的论文20余篇;出版教材5部。

本学科点现有副教授2名。

本学科点曾承担并完成了HVDC系统过电压若干问题的研究、直流输电接地极技术研究、高海拔的电晕特性、利用Pockel效应测量电场、杭州市配电网中性点接地方式论证、GIS变电所的防雷保护研究、电机绝缘用环氧粉云母带电性能测试等科研项目的研究。

主要研究方向电力系统过电压与绝缘配合、电力系统电磁暂态数字仿真技术、直流输电中的高电压技术、信息系统的防雷保护、电介质理论及其应用、电气功能材料和绝缘测试技术。

主干课程高电压工程指导教师教授:副教授:周浩、王玉芬控制理论与控制工程学科控制理论与控制工程学科点,具有博士、硕士学位授予权,是在原来工业自动化、控制理论及应用硕士点和电力传动及其自动化博士点的基础上调整组建而成,是国家重点学科之一。

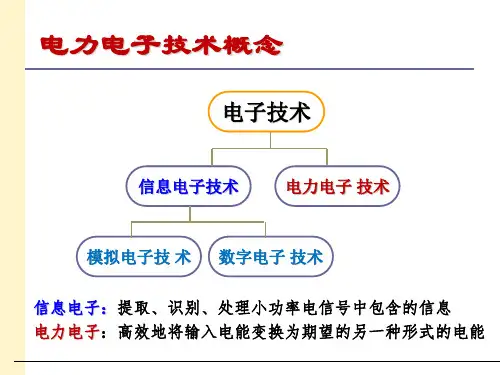

浙大09春学期《电力电子技术》课程第二章功率半导体器件的驱动和保护拓展资源本章拓展资源我们继续瞄准被业界广泛使用的IGBT,从发展历史,趋势,以及驱动和保护等方面近年来,随着我国经济的持续快速发展,能源消耗日趋紧张,节约能源是我国的基本国策。

据报道,全球的电能消耗50%来自电动机。

当前,在电动机驱动系统中,已经从强电控制进入弱电控制的节能时代。

新型电力电子器件在该系统中扮演着重要的角色,它是机械自动化、控制智能化的关键部件,是节约电能的新型半导体器件。

因此,大力发展新型电力电子器件的设计制造以及模块的开发和应用是节约电能的重要措施。

IGBT ( Insulate Gate Bipolar Transistor)绝缘栅双极晶体管作为新型电力电子器件的代表,是整机系统提高性能指标和节能指标的首选产品。

它集高频率、高电压、大电流等优点于一身,是国际上公认的电力电子技术第三次革命的最具代表性的产品。

IGBT主要用于逆变器、低噪音电源、UPS不间断电源以及电动机变频调速等领域。

IGBT的用途非常广泛,小到变频空调、静音冰箱、洗衣机、电磁炉、微波炉等家用电器,大到电力机车牵引系统都离不开它。

IGBT 在军事机载、舰载、雷达等随动系统中也有广泛的用途。

目前,国内IGBT产品依赖进口。

国外IGBT产品已大量生产,而国内IGBT还处于研制阶段。

与国外相比, IGBT的制造工艺技术至少落后十年, IGBT的国产化形势相当紧迫。

因此,开展IGBT的研发工作对我国国民经济和国防工业的发展具有十分重要的意义。

国际、国内现状IGBT是上世纪80年代初研制成功,并在其性能上,经过几年的不断提高和改进,已成熟地应用于高频( 20KHz以上)大功率领域。

它将MOSFET的电压控制、控制功率小、易于并联、开关速度高的特点和双极晶体管的电流密度大、电流处理能力强、饱和压降低的特点集中于一身,表现出高耐压、大电流、高频率等优越的综合性能。

浙江大学电气工程学院电机与电器学科简介学院师资力量雄厚,既有资深博学的知名教授,如首批中国工程院院士汪槱生教授,中国科学院院士、原浙江大学校长韩祯祥教授,也有朝气蓬勃的中青年学术骨干,如国家有突出贡献的中青年专家、国家863集成电路设计发展战略研究专家组组长严晓浪教授,中国电源学会副理事长徐德鸿教授,长江特聘教授盛况博士,求是特聘教授甘德强博士,国家杰出青年基金获得者叶旭东教授,还有智力引进院士马伟民教授、光彪教授和永谦教授彭方正博士(美国)、诸自强博士(英国)、刘大可博士(瑞典)、贺斌博士(美国)、李晓榕博士(美国)、瞿志华博士(美国)、潘志刚博士(美国)、吴青华博士(英国)。

现有教职工175名,其中教授43名(含博士生导师36名)、副教授(副研究员)65人、高级工程师(高级实验师)14人、讲师20人。

教学科研岗位人数120人,其中具有博士学位的90人,占75.0%。

历年来,学院为社会培养了大批基础扎实、知识面广、适应能力强的人才,计本科毕业生16238 名,授予硕士学位2283名,授予博士学位455名,出站博士后79名,毕业外国留学生91名。

在学院学习或工作过的两院院士共17名。

目前在校本科生1326名,硕士研究生1204名(其中工程硕士研究生829名),博士研究生284名,在站博士后32名。

浙江大学是国家教育部直属,学科门类齐全的综合性重点大学。

电气工程学院(简称电气学院)由原浙江大学电机工程学系发展而来。

该系历史悠久,始建于1920年,是我国创建最早的电机系之一。

电气学院位于浙江大学玉泉校区,设置有电机工程学、系统科学与工程学、应用电子学三个系和电工电子基础教学中心,三个系下属有电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、系统科学与工程四个本科专业。

学院所属专业学科主要领域涉及电气工程、控制科学与工程、系统科学、电子科学与技术四个一级学科。

学院设有“电气工程”、“控制科学与工程(共享)”、“电子科学与技术(共享)”三个学科博士后科研流动站,具有“电气工程”一级学科博士学位授予权,拥有十个二级学科,其中九个博士点、十个硕士点。

性别:女所在学院:电气工程学院单位:电机工程学系职称:副教授个人简介•2002-2006年3月,在职博士研究生。

工作研究领域:电力系统继电保护输变电设备检修决策可靠性理论性别:女所在学院:电气工程学院单位:电机工程学系职称:副教授研究方向:直线电机设计、优化及其控制工作研究领域:电机及其控制,尤其是直线电机及其控制个人简介副教授,电机工程学系支部副书记、航天电气与微特电机研究所副所长主要研究电机的优化设计、驱动控制及应用技术,包括各种直线电机及新型永磁电机驱动系统,以及牵引供电系统仿真技术及电机故障诊断。

是中国电工技术学会直线电机专业委员会秘书长。

发表各类学术论文70余篇,授权发明专利7项。

性别:男所在学院:电气工程学院学历:研究生毕业导师类别:硕士生导师研究方向:复杂系统的优化与控制嵌入式系统的研制性别:男所在学院:电气工程学院学历:研究生毕业导师类别:硕士生导师单位:系统科学与工程学系职称:副教授研究方向:智能控制理论及其应用性别:男所在学院:电气工程学院单位:应用电子学系职称:教授研究方向:电力电子系统故障自动诊断、电力电子电路先进控制、电力电子设备工作研究领域:目前主要研究内容包括电力电子技术及其应用、电力电子先进控制技术、电力电子设备远程监控与故障诊断等。

个人简介博士,教授,博士生导师。

电气工程学院院长助理、校友分会秘书长。

浙江省科协第九届委员会委员。

中国电源学会理事、学术工作委员会委员兼秘书长、直流电源专业委员会委员。

浙江省电源学会秘书长、常务理事。

浙江省电机动力学会技术专业委员会副主任。

2003年全国电力电子与电力传动学科教学研讨会秘书长性别:男所在学院:电气工程学院学历:研究生毕业导师类别:硕士生导师研究方向:微特电机及其控制、新一代直流电机及控制;风力发电系统的研究。

电动汽车驱动电机、发电机及其控制。

姓名:王玉芬性别:女所在学院:电气工程学院学历:研究生毕业导师类别:硕士生导师研究方向:现代控制系统与网络技术电工材料与绝缘技术工作研究领域:电工理论与新技术,工业控制性别:男所在学院:电气工程学院学历:研究生毕业导师类别:硕士生导师研究方向:现代电机CAD、开关磁阻电机理论与调速、新型电机理论与控姓名:历小润性别:男所在学院:电气工程学院学历:研究生毕业导师类别:硕士生导师研究方向:智能控制、模式识别、图像处理、嵌入式控制以及信息系统个人简介:主持国家基金一项、863项目2项、国防军工项目多项、浙江省重大专项、浙江省重点科技攻关项目和浙江省自然科学基金项目各一项、其它厅局级项目多项,企业合作科研项目20多项;结合科研发表学术论文30多篇,其中EI检索近20篇,申请国家专利4项;获省级以上鉴定2项,省部级二等奖2项,三等奖1项。

浙江大学电气工程学院43个小组选民名单公布第1小组:电气工程学院电机工程学系电机学科27人:黄进、赵荣祥、潘再平、马钧华、孙丹、章玮、年珩、杨家强、杨欢、郑太英、方攸同、沈建新、祝长生、吴建华、陈敏祥、李兴根、卢琴芬、邱建琪、史涔微、黄晓艳、金孟加、张健、卢慧芬、张爱国、白亚男、赵建勇、周晶第2小组:电气工程学院电机工程学系电自学科26人:韩祯祥、何奔腾、徐政、丁一、王慧芳、吴浩、徐习东、甘德强、郭创新、文福拴、周浩、江道灼、杨莉、辛焕海、汪震、董树锋、林振智、王建全、郭瑞鹏、赵舫、蒋雪冬、王康元、徐亮、宋美艳、曹吴钰、王东举第3小组:电气工程学院系统科学与工程学系27人:韦巍、许力、齐冬莲、项基、徐文渊、林峰、孙志锋、彭勇刚、李超勇、刘妹琴、颜钢锋、颜文俊、张森林、孟濬、姚维、包哲静、杨强、郑荣濠、于淼、何衍、樊臻、黄强、吴越、韩涛、陆玲霞、张建良、王乔第4小组:电气工程学院应用电子学系28人:汪槱生、何湘宁、吕征宇、徐德鸿、盛况、陈国柱、陈辉明、马皓、李武华、吴新科、陈敏(大)、邓焰、杜丽、王正仕、陈恒林、陈敏(小)、郭清、胡斯登、邵帅、胡长生、吴建德、谢刚、谌平平、俞勇祥、陈宏、罗欣、高明智、张斌第5小组:电气工程学院电工电子基础教学中心33人:陈隆道、杨仕友、白志红、姚缨英、范承志、林平、潘丽萍、祁才君、孙盾、孙晖、姜国均、李玉玲、沈红、童梅、应群民、张德华、蔡忠法、沈连丰、张红岩、周箭、阮秉涛、楼珍丽、汤巍松、傅晓程、干于、刘芳、倪培宏、王飞、王旃、张伟、张冶沁、熊素铭、聂曼第6小组:电气工程学院机关和工程中心29人:王瑞飞、陈敏、杨敏虹、季湘铭、刘洁、贾爱民、徐红华、徐欢、张国宏、金若君、王薇、周霞、许诺、陈欣、王潇、王敏虹、卢俏、李涛、苗晓明、戴祥勤、金天均、李水林、潘跃春、任荣根、杨波、姚平、岳伟、张家勇、钟海舟第7小组:电气工程学院电机14硕18人:高玉青、黄新星、毛川、张心怡、曹诗侯、李鹏飞、耿俊洋、沈梦杰、于帅、孙庆国、陈铎文、朱超越、孙志成、李银银、蔡顺、戈本星、邢晓春、冯吉根第8小组:电气工程学院电机15硕16人+电机16硕9人=25人:王京、林楠、徐凤宝、谭泳涛、宿紫鹏、何峪嵩、王沁、王忠博、叶新、汪琦、张梦凡、赵皓宇、张晓军、朱昕昱、王远喆、沈燚明、李文远、王琼、张瑞煜、董宁波、詹佳雯、卢春宏、甘志伟、徐心愿、陈乾第9小组:电气工程学院电机博 37人:汤胜清、朱明磊、金磊、王萌、朱翀、陈亮亮、毛永乐、印欣、缪冬敏、于洁、赵硕丰、陈轶、周桂煜、吴敏、王涛、张翔、陈卓易、孙伟、王严、王俊、张凯贺、叶明、俞东、尹溶森、李键、王彤、郭昱亮、朱旻宸、杨磊、王恩隆、王霄鹤、郑语婷、教煐宗、庞博、张希扬、陈亮、李渊文第10小组:电气工程学院电力系统14硕5人+电力系统15硕9人+电力系统16硕6人=20人:张程熠、洪海峰、侯方迪、李宁璨、彭勃、董荣森、边麟龙、盛能进、马安安、蒋威、孙明、赖秋菊、朱子娇、曾淑云、张晨宇、吴觅旎、马鑫、汪崔洋、邵冠宇、李洋麟第11小组:电气工程学院电力系统博14人:陈鹤林、董桓锋、周煜智、邱一苇、宋鹏程、肖晃庆、周永智、加鹤萍、李林芝、卞志鹏、王世佳、惠红勋、江艺宝、杨健第12小组:电气工程学电力经济14硕15人:夏伊乔、李志、邱玉婷、焦昊、戴蕾思、文东山、李莎、乐程毅、潘伟、林昶咏、徐兵、傅子昊、邹云阳、周洋、刘思第13小组:电气工程学院电力经济15博11人:黄锐、卢家欢、赵昱宣、占智、程敏、曹清山、曹煜、于竞哲、劳德伽、马润泽、章禹第14小组:电气工程学院电力经济16博19人:梁咪咪、蒋琛、陈佳玺、朱鹏程、赖全怡、何宜倩、张章煌、李晏君、赵梓杉、蒙志全、尚楠、王佳颖、崔文琪、薛友、刘洵源、徐航、杨轶凡、刘瀚琳、韩畅第15小组:电气工程学院电力经济博33人:王业磊、郭嘉、李志浩、马骏超、程中林、周靖皓、周贤正、王思渊、朱泽翔、胡嘉骅、倪琳娜、尹瑞、李尚远、栾某德、章枫、韩宇奇、高一凡、陈柯任、孙磊、董炜、王冠中、梁博淼、章雷其、江崇熙、陈玮、楼贤嗣、杨文涛、黄林彬、陈民权、周昌平、杨超然、王宁、张翀第16小组:电气工程学院双控14硕15人:候海波、程鹏、杨茜、赵海麟、王涵、唐烨、谢锴、邱歌、张斌、周宁、周博文、程宇也、许文媛、喻婷张强第17小组:电气工程学院双控15硕22人:张哲、吕鹏程、艾逸阳、卢昕、贾维彬、窦亚星、刘思阳、黄志成、黄灿君、邓晓雨、王立志、楼悦欣、王雨萌、林宇旷、罗雪静、蒋乐、裴湉、欧晨曦、张俊、王凌霄、邱稳斌、张铎第18小组:电气工程学院双控16硕15人:陈仕创、张璐、王步霖、白天、程铭、王嘉奇、傅艺扬、程晓娜、徐冬宇、付灿宇、黄鹏、陈肇邦、陈大玮、徐恺、徐浩歌第19小组:电气工程学院双控博12人:陆诗远、韩廷睿、林澈、孙欣悦、徐昀、郭晓钢、张铎、王轶楠、孙思扬、杨鹏程、赵立佳、李晓霞第20小组:电气工程学院系统14硕9人+系统博14人=23人:裘金婧、张悦、赵帅、肖玉珺、张政、胡少迪、汪嘉恒、俞江烽、张萌璐、李鉴星、胡辉勇、蔡宏达、胡亚龙、边靖伟、陈淑涵、张泰民、周歆妍、寇立伟、黄日胜、董哲康、??非凡、陈雨薇、张国明第21小组:电气工程学院电力电子14硕25人:王小军、陆洲、李海燕、范鹏飞、占金祥、孙佳慧、董洁、刘源、朱应峰、马灵甫、赵欢、黄羽西、洪良、刘鑫、王祥、王帅、刘超、王斌斌、纪婧、徐明辉、王乾、解良、刘劭凯、胡森军、赵成冬第22小组:电气工程学院电力电子15硕15人:刘波、孙超、刘亚光、耿毓廷、杨雁勇、陈銮、王帅、范栋琦、石巍、赵臣凯、周游、王腾飞、于佳弘、林逸铭、李佳晨第23小组:电气工程学院电力电子16硕14人:冯晔、施鸿波、邱凯、钱振天、吴孝颜、高贺、江崴、谷恭山、朱越、李瑞、王俊杰、孟繁煦、曹鹏举、冯正阳第24小组:电气工程学院电力电子博58人:黄华高、陈晓、杜成瑞、韩珏、何宁、陈烨楠、李海津、梅烨、周伟成、马杰、张文平、杜进、贾晓宇、陈思哲、陈桂鹏、林辉品、郝世强、林燎源、王武斌、仲雪倩、王昊、朱晔、王睿驰、靳晓光、虞汉阳、唐云宇、王均、王晔、张桢、钱中南、陈玉香、刘威、彭立、董泽政、王珩宇、吴九鹏、王宝柱、王昆、秦伟、程竟陵、邱祁、周宇、裘雅蕾、张瀚元、王天威、杨贺雅、叶世泽、张若琦、李冠西、韩绍文、李竟成、张思亮、翁浩源、林绿漪、徐弘毅、刘冠辰、张茂盛、周志超第25小组:电气工程学院超大14硕16人:来晨、王潇潇、张尧、丁鑫、殷浩楠、吴亨迪、袁晓东、陈琛、万青、王一闻、郝蕾、李卫平、朱亦凡、施明薇、吴诚之、赵兴农第26小组:电气工程学院超大15硕6人+超大博7人=13人:窦晓昕、孟宪志、高立坤、杨艺丹、詹航、董阳涛、周寅、刘胜、熊东亮、杨小林、李浙鲁、肖锋、贾孟晗第27小组:电气工程学院电工理论硕博23人:赖晓翰、李宜伦、张伊宁、陈佳佳、韩强、龚直、陈燕擎、唐伟佳、张博、王一蒙、林申力、池上洋、张世尧、夏梦、唐雅洁、吴振梁、马瑜涵、关弘路、孔维禄、邢佳妮、徐乃珺、李剑飞、李湾湾第28小组:电气工程学院电气工程及其自动化1301班6人+电气1302班11人=17人:夏丹妮、张伽琳、严铭、刘思聪、张今、石昊翔、葛煜、张镇宇、许博文、刘亚男、张宝文、留若宸、王可、马凯悦、陈汐、赵阳、姚青青第29小组:电气工程学院电气工程及其自动化1303班12人:李泽宇、黄博远、章诗佳、盛威、许胤达、孙兆予、尹豪、吴舒迪、杨迪、刘芳、陶媛、褚娜第30小组:电气工程学院电气工程及其自动化1304班11人:钟樾、刘泽林、侍超、陈维育、黄宇啸、邬樵风、陈天啸、张洪文、蒋汉、洪兆峰、张晗第31小组:电气工程学院电气工程及其自动化1305班14人:邴钰淇、时英智、陈方舟、张石伟、陈逸野、林奔宏、叶金露、连子宽、苏科宁、杨阳、莫晓、王惠如、沈远、秦文康第32小组:电气工程学院电子信息工程1301班10人:王相淳、沈哲、周铭煊、孙涛、王钊文、李一粟、汪千缘、方立、孟子航、曹蕾第33小组:电气工程学院电子信息工程1302班11人:徐倩、蔡子一、李成鹏、孙子恒、孙宇航、任伊昵、张博涵、曾笛飞、夏晋、牛雨萱、高晨辉第34小组:电气工程学院电子信息工程1303班11人:詹焕友、孙祺、孙俊彦、曹建宇、吕润达、杨梦浩、张杰东、李振纲、赵中昊、黄臻妍、李业鑫第35小组:电气工程学院自动化1301班20人:东浩阳、苑旭丰、马文山、郭柠瑄、田敏志、苏钰洤、潘志翔、杨镜玉、丁世浩、张姝煜、许宏飞、董政轩、刘凯鉴、王珏、徐昊、郭柏含、薄耀龙、白瑞、李朝阳、张易简第36小组:电气工程学院自动化1302班11人:王磊、杨欣茹、张弛、曹泽煜、张燕秒、应煌浩、吴子晔、李俊波、任祚民、刘天洋、卞腾跃第37小组:电气工程学院电气工程及其自动化1401班12人:郦嘉航、朱小炜、吴斯怡、夏天、汤伊雯、张宇鹏、李鹏飞、李红霞、张艳迪、常弘圣、吴翊铭、李富涛第38小组:电气工程学院电气工程及其自动化1402班15人:叶赛、常晓飞、张訸、朱乃璇、夏天伦、姚佳颖、王仰铭、徐晨、金轩昂、王伟男、朱尧、林昀、谢之皓、郑萱、陆雅婷第39小组:电气工程学院电气工程及其自动化1403班7人+电气1404班6人=13人:唐建东、贾轲、王晓波、朱嘉俊、陈垚煜、刘山河、陈子健、邹世博、杨文昊、顾赟、刘昊、吴俊杰、陈秋晓第40小组:电气工程学院电气工程及其自动化1405班10人:张思阳、何睿文、李欣怡、李尧、韩雨复、董春彤、钱思凡、章可可、韩经纬、唐英杰第41小组:电气工程学院电子信息工程1401班3人+电信1402班8人=11人:包立诚、王荣闯、陈竞辉、黄黎杰、张建佳、任桂锋、张梓江、卢睿、李宜珂、于惠泽、李静航第42小组:电气工程学院电子信息工程1403班13人:杨昌林、马晟杰、李文鑫、郭轼博、宗恒翔、求天楠、李宸、江海天、尹天宇、刘毅、朱远宁、雷锦涛、胡浩第43小组:电气工程学院自动化1401班12人+自动化1402班8人=20人:章义杨、付麒、赵晓光、梁斯铭、齐风扬、倪子华、田一玮、王肖雷、张佳欣、李丹一、金伟钊、姜富国、柴盛、郭忱昶、王埕垚、应樱、袁僮科、张乃元、周若宸、周玉宁11。

浙大的电力电子是分项目组的,招人进去大致是分进不同的项目组,这就好比你最初是挂A老师,但你在项目组内被分给B老师的课题,你后面实际跟的是B老师。

整个电力电子专业大致可分为以下项目组:徐德鸿、何湘宁、吕征宇、钱照明、陈国柱、陈辉明、马皓和盛况,所列举的均是课题组的大boss。

徐德鸿是工学部副主任,接的国家课题很多,对学生和底下的老师都比较严厉,每个月发的钱较多,但压力很大,要求每周做报告,近年他很倾向把自己的学生送出国,是不需要考托福和GRE的那种公派,以德国、爱尔兰、荷兰等国家居多。

课题组老师包括陈敏、胡长生。

何湘宁为电气学院常务副院长,是IEE、IEEE的双fellow,名头极大,底下学生发钱较少,压力一般,何湘宁老师的课题较杂,底下管辖美国国家半导体联合实验室,现在国半被TI收购,后面实验室怎么样就不知道了,国半实验室的学生每年有去香港实习的名额。

课题组老师包括石健将、邓焰、李武华。

陈国柱老师主要方向为大功率光伏、风电和直流输电,课题组压力较大。

吕征宇和汪槱生院士是一个组的,吕老师是第一个电力电子博士,发钱一般,底下学生压力较小,吕老师这边也是各个方向均有涉及。

课题组老师还有姚文熙。

钱照明老师是从国外海归回来的,国外人脉极广,欧洲国家电力电子中心的高级工程师都是其学生,钱老师是当今电磁兼容的泰山北斗,对学生非常好,钱老师现在已经退休,课题组现在主要是张军明老师负责,底下实验室覆盖电磁兼容、照明、powerland、intersil联合电源管理、高电压高电流变换,以除高电压高电流外都以做小功率为主。

课题组老师还有彭方正和吴新科,其中彭老师基本上大多数时间都是呆在美国密西根大学,其学生归张老师管。

陈辉明是浙大电工程3e公司的负责人,人非常好,但是事务太多,没有多少时间指导学生,也不倾向招人。

课题组老师还有王正仕。

马皓最近刚刚升为教授,马老师对学生极好,发钱多,但是他课题组的学生学到的东西是偏少的,马老师学院事务极多,没有多少时间指导学生。

1. 按DCM模式工作的情况分析

优点:开关管零电流开通(ZCON);副边二极

管零电流关断(ZCOFF)。

缺点:电流应力大;导通损耗高;需EMI滤波器

容量大。

2. 按CCM模式工作的情况分析

5.4 电压型单相桥式PWM整流电路

5.4.1 理想条件下的电路分析

浙大电力电子号称全国第一,每年考研、保研竞争都非常激烈。

电力电子就业和待遇都不差,以下对浙大电力电子做一个介绍,主要针对导师情况。

建议大家报考之前联系浙大这边在读的学长学姐,了解一下情况再来,不要仅靠一点信息就进来了到时候后悔莫及。

网上信息有限,问在读的学生最靠谱。

看网上的个人简介基本天花乱坠,得不到什么有用的信息。

首先,浙大电力电子这边是分课题组的,各个小组之间基本没什么交集。

每个课题组有若干老师,有的组就一个老师。

如果选的导师是某个组的,基本研究生这几年就跟着这个课题组了。

结合本人了解和知网学位论文致谢部分,可得出浙大电力电子导师情况。

知网可查到各个老师的研究生毕业情况,延期毕业情况(看学号)。

电力电子两个顶级会议:APEC(Applied Power Electronics Conference)、ECCE(Energy Conversion Congress and Exposition)顶级期刊:IEEE Transactions on Power Electronics、IEEE Transactions on Industrial Electronics

论文中了上述两个会议一般可以申请学院资助出国开会。

毕业标准:硕士一篇核心期刊、博士1SCI+2EI(据说要变)

直博学制5年,普博3.5年,以下所述博士毕业均指的是直博,普博可以类推;硕士学制(专硕和学硕)均为2.5年

总的来说,硕士生延期毕业的情况比较少,最多也就三个月。

博士生就比较惨了,各实验室差的比较多,下面会着重提到。

主要的几个课题组:

何湘宁组(课题组其余老师:李武华、邓焰、石健将、胡斯登、吴建德)

吕征宇组(其余:姚文熙、张德华)

陈国柱组

马皓组(其余:白志红、杜丽)

徐德鸿组(其余:陈敏(大)、胡长生、钟文兴、林平、谌平平)盛况(郭清、杨树、邵帅?)

陈敏(小)组

陈恒林组

张军明组

吴新科组

另外,老师之间的名额有时互相借调。

有时候挂着A实际跟着B,比如吴新科、盛况、张军明这边好像合作比较多,可能同时挂着几个导师的名字,具体跟谁看情况。

马伟明、汪槱生院士,还有别的兼职教授,自己不带人,一般是放在上述各组老师手下。

下面对部分实验组做个简介(结合各路同学的反应和吐槽,具体请联系各实验室在读学生)。

具体各个课题组的研究方向可以自行搜索浙大个人主页。

电力电子实验室分布:北门电工厂(吴新科、盛况、张军明、李武华)、电机工程楼(邓焰、马皓)、应电楼(徐德鸿、陈敏、陈恒林)、教九(吕征宇)、教二(陈国柱)

何湘宁组:何老师名气很大,但自己不带学生了,偶尔会去各个老师实验室看看,即便挂名也是交给组里别的老师带。

何老师组内之间比较复杂,据说各干各的。

但资源比较多。

组里博士生一般六年毕业

李武华是主力军,发展很厉害,近期带学生很多,项目也很多。

李老师谈成功学非常厉害,项目也非常多。

怼学生也很厉害,博士经常去外面公司出差。

李老师组文章很多,但基本靠学生自己。

硕士毕业正常,博士延期半年到一年左右。

邓焰老师人非常好,刚刚评上教授,深得学生喜欢。

石健将脾气很差,硕士也会延期毕业,骂人厉害,项目比较杂。

胡斯登美国回来不久,比较年轻,发文章比较多,可能需要评职称的原因。

但实验室据说很累,放假较少。

吕征宇组:吕老师好像也比较忙,一般不在学校。

对学生还可以,延期不是很严重。

硕士有延期三个月的情况,博士一般也是五六年就毕业了。

文章一般。

姚文熙老师对人太好了,脾气温和,甚至亲自帮学生调程序,非常nice。

陈国柱组:陈老师很好说话,和企业合作比较多,金融头脑比较好。

陈老师尊重学生,愿意听学生说话。

硕士、博士基本没有延期的,基本全部五年毕业。

但陈老师组论文比较一般,顶级会议和顶级期刊的文章比较少。

马皓组:马老师组属于所有组里面最正常的组。

马老师待人非常好,与学生打成一片,实验室氛围建设非常好。

马老师不骂学生,文章、项目都不差。

博士延毕比较少,硕士不延毕。

马老师最近刚当上国际学院副院长,可能比较忙。

徐德鸿组:徐老师名气也非常大。

组内压力非常大,每周都要开组会做PPT,是少数亲自带学生的大老师之一。

组里小老师没权利,徐老师带所有学生。

徐老师脾气大,要求特别严格,骂学生厉害,学生心理压力比较大。

徐德鸿组:徐老师名气也非常大。

组内压力非常大,每周都要开组会做PPT,是少数亲自带学生的大老师之一。

组里小老师没权利,徐老师带所有学生。

徐老师脾气大,要求特别严格,骂学生厉害,学生心理压力比较大。

硕士一般不延毕,博士延毕非常厉害。

徐老师组没有正常毕业的博士,八年没法毕业甚至退学的。

这事学院人尽皆知,本校学生基本没人敢报徐老师的博士,来了的都是勇士。

盛况组:盛老师刚当院长,能力很足,资源很多。

盛老师组主要研究电力电子器件,平台很好。

团队建设比较好,学生相处融洽。

但盛老师比较忙,平时见学生比较少。

盛老师组老师普遍比较年轻,能和学生打成一片,网上很火的90后青千“杨树”老师就是该组的。

组里学生经常需要去苏州出差。

硕士不延期,博士延期半年左右。

盛老师组因为方向原因,总感觉和材料、微电子比较接近。

文章发表在一些半导体物理之类的期刊。

陈敏组:和徐老师组的陈敏不是一个人。

陈老师接的项目比较杂,骂人也骂的比较厉害,组会开的比较多。

知网目前还没有博士生毕业,因此博士情况不明。

硕士正常毕业。

陈恒林组:主要做电磁兼容,玄学。

目前也没有博士毕业,硕士正常毕业。

据说陈老师项目比较少。

性格不是太了解。

张军明组:了解比较少。

博士生经常出差。

毕业博士比较少,文章还可以。

硕士基本不延期。

张老师当了教学主任,担任保研这块的负责人。

吴新科组:吴老师脾气也比较差,经常骂人。

吴老师这边要求也比较严格,听说一周开组会两次,学生花很多时间做PPT还要被怼。

吴老师这边毕业的博士也比较少,延期一年左右。

硕士有些延期,有些不延期,不知道具体怎么判定的。

暑假好像不放假的。

吴老师亲自带学生。

文章还可以,和盛况老师、张军明老师合作也比较多。

据闻,学生答辩完后吴老师还在逼着学生做事。

浙大电力电子虽然厉害,但德才兼备的老师像所有专业一样:非常少。

可以看到很多老师喜欢怼学生、骂学生。

如果过来读硕士,那问题不大,基本两年半毕业了,学到的东西足够用了。

如果读博士,虽然主要还是靠自己,但导师也显得非常重要了。

虽然学院规定的毕业要求一样,但不同老师的要求不一样,导致学生几年后结果也不一样:比如马皓老师、陈国柱老师可能五年毕业;吕征宇老师、吴新科老师可能六年后你毕业了;徐德鸿老师可能你读了八年结业退学了……个中艰辛,走过的人才知道。

想走学术路线读博,如果可能还是去国外吧。

选导师之前多问在读的学生,多了解,谨慎入坑!!!!。