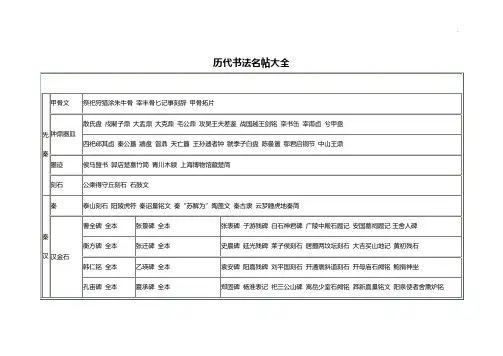

碑刻墨迹与敦煌书法赏析(收录比较全面)

- 格式:doc

- 大小:64.50 KB

- 文档页数:39

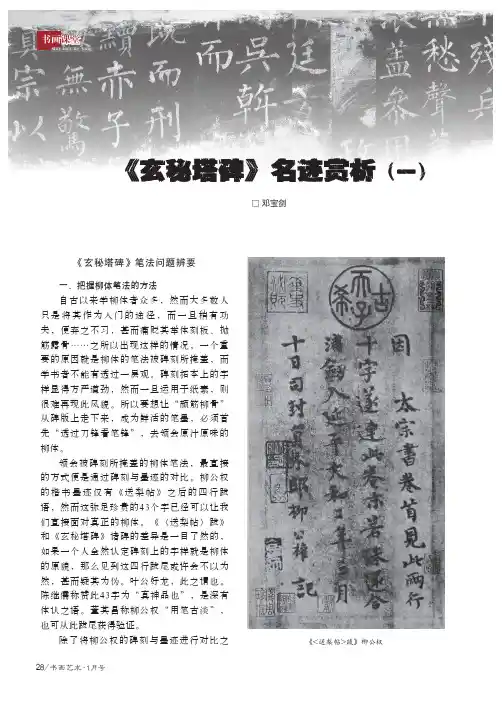

28/书画艺术·1月号书画课堂shu hua ke tang□ 邓宝剑《玄秘塔碑》笔法问题辨要一、把握柳体笔法的方法自古以来学柳体者众多,然而大多数人只是将其作为入门的途径,而一旦稍有功夫,便弃之不习,甚而痛贬其举体刻板、抛筋露骨……之所以出现这样的情况,一个重要的原因就是柳体的笔法被碑刻所掩盖,而学书者不能有透过一层观。

碑刻拓本上的字样显得方严遒劲,然而一旦运用于纸素,则很难再现此风貌。

所以要想让“颜筋柳骨”从碑版上走下来,成为鲜活的笔墨,必须首先“透过刀锋看笔锋”,去领会原汁原味的柳体。

领会被碑刻所掩盖的柳体笔法,最直接的方式便是通过碑刻与墨迹的对比。

柳公权的楷书墨迹仅有《送梨帖》之后的四行跋语,然而这弥足珍贵的43个字已经可以让我们直接面对真正的柳体。

《〈送梨帖〉跋》和《玄秘塔碑》诸碑的差异是一目了然的,如果一个人全然认定碑刻上的字样就是柳体的原貌,那么见到这四行跋尾或许会不以为然,甚而疑其为伪。

叶公好龙,此之谓也。

陈继儒称赞此43字为“真神品也”,是深有体认之语。

董其昌称柳公权“用笔古淡”,也可从此跋尾获得验证。

除了将柳公权的碑刻与墨迹进行对比之《<送梨帖>跋》柳公权1月号·书画艺术/29书画课堂shu hua ke tang《神策军碑》拓片(局部)柳公权外,我们还可以在柳公权的各种传世碑刻之间进行比较。

因为刻工有精有粗,拓本有早有晚,所以距离柳体的原貌也就有远有近。

《玄秘塔碑》刻工虽已颇精致,然而亦多有方硬锐利之处,而《神策军碑》则饱满圆润,更近于书写的状态。

此外,敦煌本《金刚经》笔画圆润,颇能传柳体笔法之秘。

研习《玄秘塔碑》,如果参照《金刚经》和《神策军碑》,可以避免板刻之习。

另外,我们还可以将柳体碑刻与其他书家的墨迹进行对比。

由于颜真卿对柳公权影响极大,所以可从颜体墨迹《自书告身》中看到其与柳体笔法的诸多相近之处。

由于欧阳修、黄庭坚等宋代大家受柳公权的影响极大,我们还可以从他们的墨迹中看到柳体笔法的遗韵。

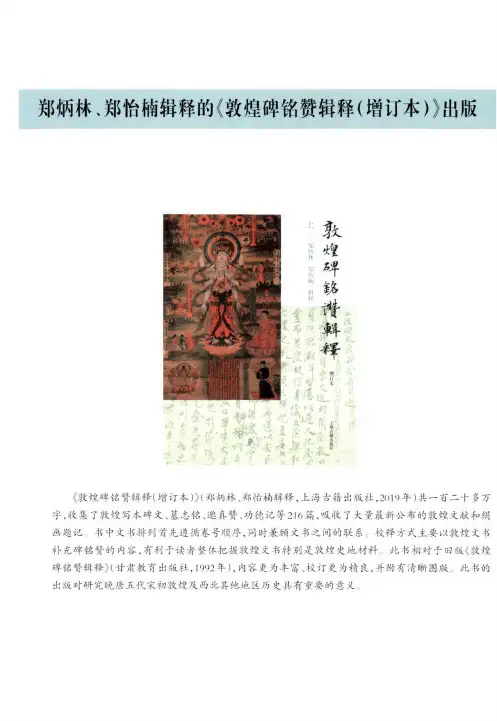

郑炳林、郑怡楠辑释的《敦煌碑铭赞辑释(增订本)》出版

《敦煌碑铭赞辑释(增订本)》(郑柄林、郑怡楠辑释,上海古籍出版社,2019年)共一百二十多万 字,收集了敦煌写本碑文、墓志铭、邈真赞、功德记等216篇,吸收了大量最新公布的敦煌文献和绢 画题记:书中文书排列首先遵循卷号顺序,同时兼顾文书之间的联系-校释方式主要以敦煌文书 补充碑铭赞的内容,有利于读者整体把握敦煌文书特别是敦煌史地材料此书相对于旧版《敦煌 碑铭赞辑释》(甘肃教育出版社,1992年),内容更为丰富、校订更为精良,并附有清晰图版此书的 出版对研究晚唐五代宋初敦煌及西北其他地区历史具有重要的意义敦嫂砷絲埒科釋

*—

A ^d

B r t l IH n。

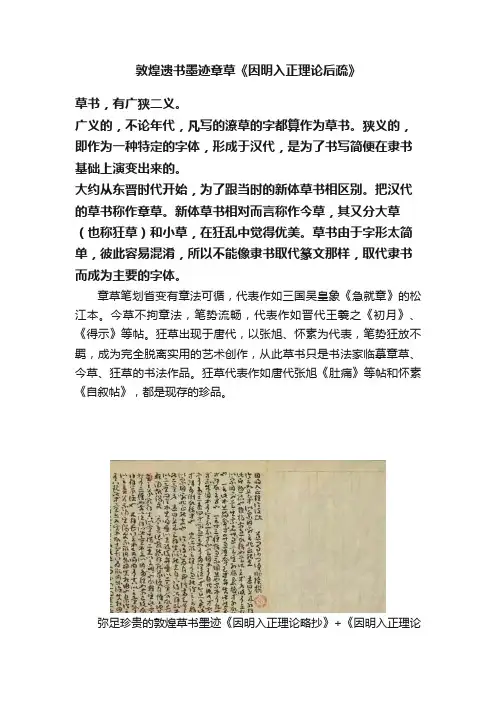

敦煌遗书墨迹章草《因明入正理论后疏》草书,有广狭二义。

广义的,不论年代,凡写的潦草的字都算作为草书。

狭义的,即作为一种特定的字体,形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的。

大约从东晋时代开始,为了跟当时的新体草书相区别。

把汉代的草书称作章草。

新体草书相对而言称作今草,其又分大草(也称狂草)和小草,在狂乱中觉得优美。

草书由于字形太简单,彼此容易混淆,所以不能像隶书取代篆文那样,取代隶书而成为主要的字体。

章草笔划省变有章法可循,代表作如三国吴皇象《急就章》的松江本。

今草不拘章法,笔势流畅,代表作如晋代王羲之《初月》、《得示》等帖。

狂草出现于唐代,以张旭、怀素为代表,笔势狂放不羁,成为完全脱离实用的艺术创作,从此草书只是书法家临摹章草、今草、狂草的书法作品。

狂草代表作如唐代张旭《肚痛》等帖和怀素《自叙帖》,都是现存的珍品。

弥足珍贵的敦煌草书墨迹《因明入正理论略抄》+《因明入正理论后疏》合卷,长1396.4厘米,高约29厘米,奘门大德净眼撰,法国巴黎国立图书馆藏,编号P.2063。

这篇资料保存完整文字清晰,书体雅致流畅,丰腴婉约,是练习章草不可多得的好范本。

放大局部的图片,真正懂书法的没有不喜欢的!此写卷通篇小草书,应出自高僧之手。

风格和《出师颂》十分接近,章草味道浓郁,且文字量极大,从头到尾一气呵成,如此小字草法精熟之极,完全意念书写,快速书写已近于今日五笔“盲打”效果。

行距和字距都很小,密密麻麻,远观满眼繁华,近看每个字都干净利落简约大方。

随意中法度森严,规律性极强。

一股禅韵满纸。

实为草书圣手所为。

《略抄》与《后疏》合写在一个卷子里,卷首朽蚀,故《略抄》缺首题和著者名号,现存446行,计12478字。

《后疏》则首、尾不缺,为508行,计13364字,然《后疏》写卷只是节录了原作的末后部分,约为原作五分之一的篇幅。

P. 2063号写卷现长1396.4厘米,高约29厘米,通卷由无名氏书手以独草体写成,书法价值甚高。

敦煌在中国书法史上的地位敦煌在中国书法史上的地位张效林纵观中国书法发展史,敦煌是书法家张芝、张昶、素靖的故乡,加之20世纪初敦煌遗书墨迹和敦煌汉简在敦煌的出土,更是名扬天下,确立了敦煌在中国书法发展史上不可或缺的重要历史地位。

一东汉时期的敦煌人张芝,字伯英,是中国书法史上的第一位巨匠。

他对中国书法发展的引领和推动作用主要在于他省减章草点画、波桀,独创了“字之体势,一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者,气脉通于隔行”的“一笔书”,也就是“今草”,被世人尊为“草圣”,一时名噪天下,学者如云。

他的草书“如流水速,拔茅连茹,上下牵连,或借上字之下而为下字之上,奇形虽合,数意兼包,若县猿饮涧之象,钩锁连环之状,神化自若,变态不露”;“若清涧长源,流而无限,萦回崖谷,任于造化”,“张劲骨丰肌,德冠诸贤之首”;“精熟神妙,冠绝古今”;“伯英即草书之祖也”(张怀瓘《书断》语)。

对历朝历代书法家的影响极其深远,影响了整个中国书法的发展,为书坛带来了无与伦比的生机。

自汉末至中唐六七百年间,中国书坛即便是草书领域里声名显赫的韦诞、卫瓘、索靖、卫恒,还是像王羲之、王献之、张旭、怀素四位光耀千古的大师,他们的草书都源于张芝的草法。

家喻户晓的书圣王羲之对张芝更是推崇备至,中年就师承张芝,师法多年,始终认为自己的草书不及张芝。

狂草大师怀素也认为他从张芝的书法中受益非常多。

唐朝草书大家孙过庭在他的《书谱》中也多次提到自己把张芝草书作为蓝本,终生临习。

同时,张芝不以功名为念,多次谢绝朝廷的征召,潜心习书,勤学闻名,晋卫恒《四体书势》中记载:张芝“凡家中衣帛,必书而后练(煮染)之;临池学书,池水尽墨”。

后人称书法为“临池”,即来源于此。

他的刻苦练习书法的精神,连王羲之也觉得自愧弗如,历史上已传为佳话,也为后人做出了楷模。

与张芝同时期的张昶,字文舒,是他的季弟,在当时也是十分有名的书法家,他的书法跟张芝的书法相似,当时的人把他称为亚圣。

书法常识⼀、知识点:1.甲⾻⽂:商周时期刻在龟甲或兽⾻上⽤于记录占⼘或祭祀活动内容的⽂字。

1899年由王懿荣发现与河南安阳⼩屯村,⼜称为“殷墟⽂字”2.⾦⽂:先秦时期铸造在青铜器上边的⽂字叫做⾦⽂,⼜称为“钟⿍⽂”3.盟书:⼜称“载书” 古代记载盟誓各⽅缔约内容的⽂书材料,多为⽟⽯薄⽚制成,盟书⼀式⼆份,⼀份藏于盟府,⼀份埋⼊地下或沉⼊河⾥,以取信于神⿁。

4.侯马盟书:1965年⼭西侯马晋国遗址出⼟了⼤量盟誓辞⽂⽟⽯⽚,称为“侯马盟书”. 共5000余件。

5.《⽯⿎⽂》:⼜称“猎碣⽂”发现于唐代,西周时期刻在⼗个像⿎形柱⼦上边的⽂字,主要记录王公贵族们出去游猎、⾏乐四⾔的诗。

6.⼩篆:《说⽂解字叙》云:秦始皇帝初兼并天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦⽂字和者。

(李斯)作(《苍颉篇》)中车府令(赵⾼)作(《爰历篇》),太史(胡⽏敬)作(《博学篇》)。

皆取史籀⼤篆,获取省改,所谓“⼩篆”也。

7.六书:即“象形、指事、会意、形声、转注、假借”。

8.裘锡圭著作:《⽂字学概要》9.我国⽯器⽂字系统中最早的代表作《安阳殷墟妇好墓》10.⾦⽂的代表作:《利簋》《⼤盂⿍》《⽑公⿍》《⼩盂⿍》《散⽒盘》《虢(yu)季⼦⽩盘》《墙盘》11.许东汉的经学家、⽂字学家许慎慎著《说⽂解字》,全书共分540部⾸,收字9353个,另有“重⽂”即异体字1163个,共10516字,传为宋代徐铉校订本。

12.说⽂四⼤家:段⽟裁《说⽂解字注》桂馥《说⽂解字义证》王筠《说⽂释例》、《说⽂句读》朱骏声《说⽂通训定声》13.秦汉时期,汉字完成了由(古⽂字)向(今⽂字)的转化。

14.秦代通⾏⽂字的主要书体是:⼩篆(标准官体⽂字)⼤篆(战国遗存⽂字)⾪书(民间通⾏⽂字)三体15.秦⼩篆代表作:《峄⼭刻⽯》《琅琊台刻⽯》《会稽刻⽯》《泰⼭刻⽯》16.秦代⾪书墨迹为标本,当⾸推1975年出⼟于湖北的1100余枚的《云梦睡虎地秦简》17.永字⼋法:侧:(点)勒:(横)啄:(挑)磔:(捺)努:(竖)趯:(钩)策:(提)掠:(撇)18.六艺:礼、乐、射、御、书、数第⼆章两汉书法⼀、知识点:1.章草:这种与⾪书同步发展,带有⾪书式的波挑⽤笔的草书,被后⼈称为“章草”2.⾪变:汉字由篆书演变为⾪书的过程。

敦煌小楷德言高清-回复敦煌,这个位于中国西北的古城,承载着无数的历史和文化的记忆。

而其中最引人注目的,莫过于敦煌莫高窟内的小楷德言碑文。

这些碑文以其洗练凝练的文字、真挚朴素的内涵,成为了中国书法史上独一无二的珍宝。

那么,我们就一步一步来回答这个关于敦煌小楷德言碑文的故事。

首先,我们需要了解敦煌莫高窟。

敦煌莫高窟是中国现存规模最大、保存最完整的佛教艺术宝库之一。

建于16个世纪前的唐代,是中国古代的石窟艺术之瑰宝。

莫高窟内刻有大量佛像和壁画,其中著名的五十五窟是最为著名的,其中的小楷德言碑文更是耀眼夺目。

敦煌小楷德言碑文的内容主题十分广泛,涵盖佛教、道家、儒家等不同的思想流派。

德言碑文以一种独特的“敦煌小楷”书法风格刻写,用极为简练的文字表达了深邃的思想境界。

这些碑文诗句内容包括佛学禅宗、诗词歌赋、名士名言、人生哲理等。

它们唤起了人们对于生命的真理,对于人类智慧的敬仰。

关于敦煌小楷德言碑文所用的“小楷”书法风格,《宋史·史臣书谱》有记载:“汉卫兰台,篆文赵法伯。

后出敦煌者豪氏,与焦氏货氏之书谱,洵系其后。

”这就证明了小楷确实起源于敦煌豪氏书法世家。

现在,让我们来欣赏其中一篇小楷德言碑文。

这篇碑文的主题是“和光同尘,大爱无疆”。

在这篇碑文中,钳工二十郎花园伴侣的言谆意重:“世法境生,万古流传,应到边庭,道德勤艰。

晓风寂寂,光阴匆匆,和光同尘,大爱无疆。

”这段话在字数上并不多,但是却道出了人们对于和平与爱的追求。

它呼唤着人们用宽阔的胸怀去面对世间的善恶,要在喧嚣的尘世中保持一颗宁静的心灵。

而敦煌小楷碑文中还有一篇关于人生哲理的碑文,题为“人生自忧,而不足以害人;人生自乐,而不足以适人。

”这句话是出自唐代文学家韩愈先生的原著《原道》,并由唐代豪氏书法世家以小楷书写而成。

这段碑文深刻地揭示了一个真理,即人们要懂得自我保持平衡,既要关心自己的幸福,也要为他人的幸福着想。

唐代敦煌豪氏书法世家将这段哲理化作书法艺术,将其定格于莫高窟内,成为后人学习的典范。

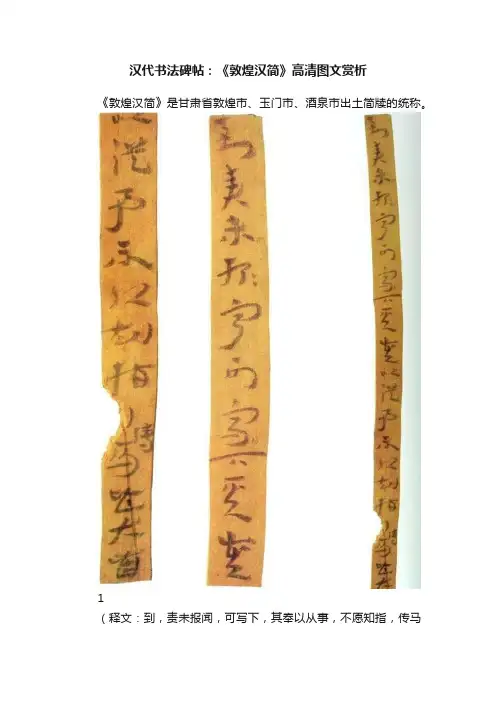

汉代书法碑帖:《敦煌汉简》高清图文赏析

《敦煌汉简》是甘肃省敦煌市、玉门市、酒泉市出土简牍的统称。

1

(释文:到,责未报闻,可写下,其奉以从事,不愿知指,传马

皆大齿。

)

自20世纪初至90年代,《敦煌汉简》共发掘出土9批,计25000余枚,其中以汉代敦煌郡范围内发掘的时间最早,出土的数量最多,故称“敦煌汉简”。

2

《敦

{!-- PGC_COLUMN --}

煌汉简》时间跨度约自西汉武帝天汉三年至东汉顺帝永和二年,以西汉中、晚期及东汉早期居多。

3

《敦煌汉简》内容十分丰富,敦煌位于河西走廊的最西端,作为历代军事要塞,《敦煌汉简》内容自然多与戍边相关。

4

《敦煌汉简》汉简包括隶书、草书等字体。

5

《敦煌汉简》隶书用笔颇具篆意,但是结体已有较大变化,字形取横势,笔画有粗细,行笔偏简疾,无明显波势与挑法,可看作古隶向汉隶的过渡书体。

6

《敦煌汉简》草书为章草,其字婉转自如,流畅奔放,为开后世狂草体势奠定了基础。

7

分析、探究汉简书体及美学价值,能够更好地理解汉字的发展脉

络,认清各种书体在历史上的产生、发展、传承过程及其相互关系,感知中国书法艺术的风格演变及审美取向。

8

9

10

11

12

13。

敦煌书法的书体及特色敦煌文献同甘肃汉简一样,谱写了中国民间书法演变、发展的绚烂历史。

其主要特征在于:一是由于大部分为佛教经卷,所以书法风格被赋予了特定的内涵和意义,这是由这七百余年间的历史背景、文化背景和审美趋向所决定的。

东晋南朝以后,文化中心南移,南方兴起玄学等思潮,而在这里,依然保持着以往的儒学传统,所以敦煌书法书风的演变自然地融进了北碑时尚,即已由两汉时期先民们天籁精神下的浪漫不羁变为梵音佛乐中的老成持重。

二是由于两晋、南北朝数百年间战乱频起,7至9世纪历时二百年的吐蕃统治及其他少数民族占领敦煌,加之隶变已经完成,书法的书体已基本完备,所以在书体演变程度上显然放慢了脚步,而是主要朝着书体楷化和风格的塑造稳步前进。

三是由于书法材质变为以纸代简,书写运动幅度、笔势、墨性等发生了变化,因而书者情趣、书法意态等产生了不同于竹简木牍的特点。

敦煌写经的作者,除了少数士族显贵之外,多为接受过书法的基本训练或严格考核的寺院经生、经生手或僧侣,尽管他们社会地位卑微,并不大通字学,书写中俗体、错别字迭出,但就书法水平而言,决不乏堪与书法名家比肩抗行的精品佳作。

敦煌文献的书体有楷书、草书、行书、篆书以及各种过渡性书体,还有一些美饰类墨迹。

而最为显著的则是“敦煌经书”,即狭义上的类楷书的经书体,或称之为写经体、经生体。

书体的演进、书法艺术的发展是与时俱进(变)的。

隶变在汉代完成以后,接踵而来的是楷书的走向臻熟,而迈出的第一步即先是“魏楷”兴起的转型。

反映在敦煌书法中,从早期尚存带有分书意味的一些“汉楷”样式,随之逐步地形成以魏楷为基本而自成体系、颇具特色的经书体,突出地反映了敦煌书法特有的本质风貌。

下面,我们依大体时序,分别对敦煌书法的书体及其具有风格特色的一些墨迹,简要地进行讨论。

(一)敦煌经书经书体,顾名思义,是指抄写经籍的书体。

广义上包括楷、草、行等书体;但从狭义讲,人们习惯上只是把写卷较多的类楷书的书体称为经书体。

历代书法三国钟繇钟繇(151-230),字元常,颖川长社人。

明帝时受太傅衔,故世称“钟太傅”。

其书学曹喜,蔡邕,刘德升等人。

能书隶、草、真、行诸体,尤以真书绝世。

唐张怀瑾《书断》称他:“真书绝妙,乃过于师,刚柔备焉。

点画之间,多有异趣,可谓幽深无际,古雅有余,泰汉以来,一人而已。

”存世墨迹,最著名的有以王羲之临本翻刻的《宣示表》、《荐季直表》等。

《荐季直表》“纸墨奇古,笔法深沉。

”《三希堂法贴》以此冠首。

西晋索靖月仪贴索靖,(239-303)字幼安,敦煌人。

草圣张芝之姊孙。

他博通经史,有逸群之量。

《月仪贴》是他的代表作。

字数逾干,其书法法度森严,锋芒尖锐,骨力非凡。

张怀瑾《书断》将索靖书法列入神品。

摩诃般若波罗密经在甘肃敦煌藏经洞发现。

此为卷第十四。

此经卷书法尚存隶意,茂密淳朴,实在两晋风范。

东晋王羲之兰亭序(神龙本)东晋王羲之集王圣教序碑受禅表碑三国魏黄初(202年)刻。

在河南许昌县,额篆书题“受禅表”。

字方正,渐开唐隶之门。

天发神谶碑三国吴天玺元年(276年)七月立。

原碑为幢形。

刻于江宁(今南京)天禧寺。

此碑文字似篆似隶,厚重雄浑,奇异雄伟,在书法史上是史无前例的特例。

张叔韦说此碑:“雄奇变化,沉着痛快,如折古刀,如断古钗,为西汉以来不可无一,不能有二之第一佳迹。

”西晋陆机平复贴释文:彦先赢疗恐难平复往属初病虑不止此此已为庆承使口男幸为复失前忧耳口子杨往初来主吾不能尽临西复来威仪详举动成观自躯体之美也恩识口量之迈前执所恒有宜口称之夏口荣寇乱之际闻问不悉。

陆机,(261-303),字士衡。

吴郡亭上海市松江人。

陆机“少有异才,文章冠世。

”善行草书。

《平复贴》为写给朋友的一封信,是传世文人中最早的一件。

书体为章草。

此帖使用秃笔,质朴志健,自然畅达,对书法考古和研究有重要价值。

王兴之夫妇墓志《王兴之夫妇墓志》为同一块墓石两面分别刻夫妇两志,分别刻于340年和348年,字迹相同,出土于南京燕子矶人台山其墓志笔画挺直,棱角方整,如刀削状,有稚拙厚重之书风,与北朝碑刻有相近之处。

敦煌漢簡王駿幕府檔案的草書文字The Running Style Calligraph of Dun-Huang Han-Jian of Wang-JunMu-Fu File書畫藝術學系專任教授林進忠Chin-Chung Lin摘要本文主要析論《敦煌漢簡》所刊的一批草書簡牘文字,總共148枚的<王駿幕府檔案>相關資料,都是民國六十八年在甘肅省敦煌馬圈灣遺址發掘出土,是新朝王莽天鳳四年(西元17年)西域征戰失敗撤兵暫駐玉門候官所留之物,文字內容可與史籍所載對應參證。

結合草書簡牘記述情事與出土位置地望關係、文書性質與發送署記等,可以瞭解它們主要是文書幕僚的相關文稿、檔案及私記書函,依其草書寫法習性等亦可知是多位書手之作。

由書法的用筆與結體、書風,呈顯出西漢時期草書高度發展與應用的實況,是研究漢代草書演進歷史極為貴重的墨跡史料。

【關鍵字】漢代、草書、章草、漢簡、敦煌。

12003造形藝術學刊一、前言民國六十八年九月中旬至十月初,在甘肅河西走廊西端敦煌市西北95公里的馬圈灣漢代烽隧遺址,考古發掘出土1221枚簡牘,現已列入「敦煌漢簡」中。

本文所析論的草書簡牘文字便是馬圈灣出土之物,所謂的「王駿幕府檔案」簡牘資料,刊載於甘肅省文物考古研究所編《敦煌漢簡》(全二冊),北京中華書局於1991年6月刊行,簡稱《敦》。

主要討論的草書簡牘共有148枚木簡。

在《敦煌漢簡》所刊簡號為40~56,59~175,180~182,195,205~206,969~976。

其書寫的年代為西漢末年王莽新朝天鳳三、四年(西元16、17年)之際。

草書文字的書寫表現是本文主要析探的重點,必須藉由簡牘內容、文書性質、書手的草書寫法習性等統合考察。

從書寫的年代背景而言,這批草書簡牘文字的書寫情況,對於西漢草書的源起發展、教育推廣、應用表現等相關問題探索,都是極具意義的珍貴史料,其書法的體勢與形質風尚,更是解明漢代草書發展成就與價值最重要的具體實證。

启功《论书绝句》中的碑帖观〔摘要〕启功先生(1912-2005)学术成就卓著,对中国书法有很深的造诣,尤精碑帖之学。

启功先生的《论书绝句》以百首古体诗,总结了其几十年的书法实践,对历代书家和书法理论做了精妙的解读,成为关于中国古代书法的经典读本。

启功用其中十余首诗,将碑帖书法自清中期以来的纷议釆用七言绝句的形式表述、评点,再加上自注相辅,把深刻的见解阐释得形象精辟,使后人在书法实践中博观约取、大受裨益。

〔关键词〕启功;《论书绝句》;碑帖观自清中期(乾、嘉朝)开始,“朴学”既兴,随着各地金石出土日多,摹拓流传益广,出现了一批注重从金石碑刻中汲取营养的书法家。

丁文隽《书法精论》云:“郑燮、金农发其机,阮元导其流,邓石如扬其波,包世臣、康有为助其澜。

”“而代表阮元贬帖尊碑观点的《南北书派论》《北碑南帖论》则是一个划时代的论著,它将以往关于书法价值和审美观念颠倒过来,标志着碑学理论的确立。

”至清后期(道光朝),“碑学书法一举取代了盛行近千年的帖学书法,从而一统天下,达到‘三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体’(康有为《广艺舟双楫》)的鼎盛时期。

”此后众书家对碑帖的看法各有不同,有的尊碑卑帖,或尊帖卑碑,都提出各自的看法和理由,纷议延续至今,从而形成了当代书法诸多流派,“我多次著文分析当代书法现状,提出了取材的四大来源与创作倾向的四大结构。

即:一、作为碑学书风继续和发展的汉魏北朝碑版金石书派;二、作为帖学书风继续和发展的晋唐经典书派;三、引进甲骨简牍等现代考古学资料的破体书派;四、受西方现代抽象绘画影响的现代书法派。

”启功以独到的《论书绝句》古体诗,对书界纷议已久的碑帖观点作了精深剖析和绝妙阐释。

一、论碑帖差异与纷议《论书绝句》第八十一首:“黄庭画赞惟糟粕,面目全非点画讹。

希哲雅宜归匍匐,宛然七子学铙歌。

”启功自注云:“黄庭经、东方朔画像赞、《乐毅论》等小楷帖,先不论其是否为王羲之书,即其摹刻之余,点画形态,久已非复毛锥所奏之功。

高清《化度寺碑》敦煌残本两版欣赏本文约270字

纵观欧阳询所书《化度寺碑》《皇甫诞碑》和《九成宫醴泉铭》《虞恭公碑》诸碑,于平正中见险绝,有执法面折庭争之风,可谓“出类拨萃,固非随波逐流者也”(明项穆语),皆为唐代楷书典范。

其中《化度寺碑》清劲秀健,楷书法度最为严谨。

清代书法家翁方纲一生精研欧集,对欧书各碑细察甚详,对此碑极力推崇。

曾在题跋中言之:“若以唐代书格而论,则《化度》第一,《醴泉》次之,

《虞恭》又次之。

若以欲追晋法而论,则《化度》第一,《虞恭》次之,《醴泉》又次之。

”

-- 《化度寺碑》敦煌残本 --

大英图书馆藏

▼

《化度寺碑》又称《化度寺塔铭》,全称《化度寺故僧邕禅师舍利塔铭》。

镌于唐贞观五年(公元六三一年),李百药撰文,欧阳询楷书,共三十五行,每行三十三字。

原碑在长安(今西安)终南山佛寺,北宋庆历年间石毁后翻刻甚多。

此碑书法平正清穆,丰腴悦泽。

《化度寺碑》的妙处,在于严劲缜密,神气深隐,具有体方笔圆之妙,有超尘绝世之概。

同时,此碑模勒之工,非后世所及,故称楷法极则。

-- 《化度寺碑》敦煌残本 -- 二玄社

▼

【终】

书法字帖·书法字典。

碑刻墨迹与敦煌书法赏析(收录比较全面)碑刻墨迹与敦煌书法【上尊号碑】曹魏之时,三国鼎立,儒、道、佛三教并行,社会思想比较开放.文风亦尚通脱、清峻。

魏初诸刻书法,一反汉末分隶之古厚典雅而为空灵峻丽.就汉字字体的演变而言,魏初诸刻是由隶变楷的桥梁;就书风而言,它们浸淫灌溉了两晋南北朝乃至隋及唐初之书法。

《上尊号碑》的书法,以”方整峻丽”著称于世.传为梁鹄或钟繇书,皆不可靠.明赵崡谓:”此碑或曰梁鹄书,或曰钟繇书,未有的据.然隶法遒古,非二公不能,自是钟鼎间物也.”此碑书风与书法作品《受禅表》极相似,惟字形稍方,一如《受禅表》所述,同为开启魏晋书风的先导,涅润后世,至深且远.东汉献帝建安十五年,曹操曾下令禁碑.故曹魏时代,除个别皇家巨制之外,存世者极少.记东汉献帝末年,华歆、贾诩、王朗等对曹丕劝进之事,实际是曹丕玩弄的一个政治手腕,他随后即正式禅位称帝。

此碑一向与另一魏初丰碑《受禅表》并称.二碑均在河南许昌南三十里曹魏故城之古城村汉献帝庙中,皆南向,一东一西,巍然相峙.依事理推之,先劝进,后受禅,或同时并举.《受禅》既立于黄初元年,则此碑之立当不会太晚或与《受禅》立于同时.《上尊号碑》书风严整庄重,体势雄强奇伟,劲健沉稳。

也称《劝进碑》。

考为黄初元年立。

隶书。

额阳文篆书“公卿将军上尊号奏”。

碑在河南临颖繁城镇。

北京故宫博物院藏明拓本。

是三国魏时著名碑刻,也是汉末官制文字的隶书代表作。

虽此碑书风整齐划一,然它却于匀整平稳之中体现了书写技巧的灵动之美,并能体现自身的个性与特色,这足以说明此碑非一般书者所书,而是一位非常出色的书法家所书。

三国魏书法欣赏:【孔羡碑】平实之中矫捷之致【孔羡碑】书法结字方正宽绰,骨力健劲,气势瑰伟,用笔方齐质拙,茂密雄强,如斩钉截铁,开六朝分楷先河。

近世著名书画家杨钧,于汉魏诸碑独喜《孔羡》,可谓推崇备至。

其跋临本《孔羡》云:”学两汉书,有四要义:一曰沉着,二日平稳,三曰开展,四曰铺毫。

四者俱备,《孔羡》一石而已。

”文后有宋嘉祐七年张稚圭正书题云:”魏陈思王曹植词,梁鹄书”十字。

此碑为魏初著名碑刻之一,与《大飨群臣碑》、《上尊号碑》、《受禅表》并称。

碑文记魏文帝曹丕称帝后之黄初元年,诏封孔子二十一世孙孔羡为宗圣侯,以奉孔子之祀,并命扩修旧庙,设吏卒以守卫之事。

其结体严整而不板滞,书风淳古而高远,气势凌厉而磅礴,与汉末以方笔取胜的书法作品《鲜于璜碑》、《张迁碑》等一脉相承。

杨守敬《平碑记》云:”此碑以方正板实胜,略不满者,稍带寒俭气,六代人分楷多宗此种,惟北齐少似之者。

”可以窥见此碑对北朝方严灵秀的楷书的形成和发展,是有渊源关系的。

《孔羡碑》用笔以方为主,融以圆笔,结体端庄,疏密得适,具有一种雄强坚实的气势,为魏隶中不朽之作。

书风古质遒劲,雄稳沉着。

《孔羡碑》黄初元年即220年立。

隶书。

额篆书6字“鲁孔子庙之碑”。

碑现在山东曲阜孔庙。

北京故宫博物院藏明拓本。

【泰山经石峪】藏筋抱骨笔笔浑穆【泰山经石峪】泰山经石峪书法字体介于隶楷之间,据民国初拓本计,存九百六十余字.通篇文字气势磅礴,其优游自如从容不迫之仪态,若具仙姿;其用笔圆润可人,包融篆隶而妙化为楷,结构舒博壮健,颇含浑穆宽阔之趣。

刻于山东泰山斗母宫东北一公里山谷之溪床上.字径50厘米,字数逾千。

是现存摩崖石刻中规模空前的巨制.清杨守敬曰:北齐《泰山经石峪》以径尺之大书,如作小楷,纡徐容与,绝无剑拔弩张之迹,擘窠大书,此为极则。

【泰山经石峪】书法作品《泰山经石峪金刚经》用笔以圆为主,藏筋抱骨中笔笔浑穆。

书时随势而运,无拘无束,任纵生发,目睹其夸张笔势。

六朝摩崖刻经。

无年月,隶书。

现存山东泰安泰山。

书风气势恢弘,气格天成,为一代大字之鼻祖。

【泰山经石峪】截图《泰山经石峪金刚经》又名《泰山佛说金刚经》,摩崖刻石,刻于山东泰安泰山石经峪花岗岩溪床.字大径尺,书体奉雄浑,以隶为主,间有篆、楷、行草意。

用笔安详从容,风神澹泊雍荣大度,结体奇特斜倚相生,充满个性.被尊”大字鼻祖”和”榜书之宗”。

魏晋敦煌写经书法欣赏:【龟山玄录】【龟山玄录】临习书法虽属楷书,但用笔与结体具有浓郁的隶意。

这种隶意与楷法用笔、结体融合得天衣无缝、无懈可击。

如果将这种“隶意”与魏晋时期的钟、王楷书相较,则又有明显的不同。

《龟山玄录》所表现的隶意,是一种成熟楷法对某些隶书笔意的合理借鉴与糅合。

如横画的波势平出,撇、捺的弱化处理,点画取侧卧之势等,古朴简约之外,别具几分清新之气。

在书法书写风格上,《龟山玄录》追求平淡、冲和、简远的审美理念;取法崇尚萧散、俊迈之气,甚至包括用笔、结体上的隶意。

《龟山玄录》中锋行笔,内外取势,笔方势圆。

落笔成点,起伏成形,点画之间偶有牵丝,顾盼生姿,一应自然。

魏晋敦煌写经《龟山玄录》书写快捷、妍美,通篇笔力沉雄,墨气酣畅;字形方而不滞,用笔灵动而不轻滑;端庄之中透出疏朗俊秀之致。

作为实用性书写,笔法精到,点画到位,远离匠气,具有较高的文史、书法价值。

晋楼兰残纸:【五月二日帖】书法演变的实证【五月二日帖】楼兰残纸文字书法体态多变,笔法富有变化,除了比较规整的带楷意的隶书、带隶意的楷书、流动的新隶书、干练朴厚的章草及章草向今草过渡的草书外,尚有不少书体风格介于两者之间。

在字形构造方面与新隶体相近,书体已渐脱章草形构,具有独特的时代风格,令人大开眼界。

碑碣刻石是用于歌功颂德、流芳百世的,书丹者或多或少地受到限制,其书写状态自然是认真虔诚的。

楼兰残纸包括书信、公文、簿籍、札记等,虽然这些墨迹都是当时极为平常的文书,但书法流露出的那份率真却是后人所梦寐以求的。

当我们面对这种自由放松的书写时却为之震撼,那稚拙的书迹似乎在倾诉发生在遥远年代扑朔迷离的故事。

楼兰残纸中的文书是人们日常生活的记录,书写中没有功利成分掺杂其间,完全是一种自由放松的笔墨倾吐。

仔细观察就会发现楼兰残纸中的《五月二日帖》与王羲之《孔侍中帖》的字体如同出自一人之手。

如果将其放在王羲之的摹本中,或许有人会误为是书圣所为。

启功先生尝谓:“见此楼兰真迹,始知右军面目在纸上而不在木上。

”楼兰残纸为研究书法的发展史提供了弥足珍贵的实证。

今所见陆机《平复帖》与楼兰残纸书体极为相近,他们之间虽然所处的地域不同,书写者的身份也不同,但两者之间的点画、线条、使转、笔趣、墨味等流露出的时代气息极其相近。

只是《平复帖》更规整、文气罢了。

楼兰残纸的出土,其具有极高的文化价值,它的发现不仅为我们找到了书体演变的实证,也为我们提供了品赏世界上最早用纸所书写的生动自然、丰富多彩文书的机会。

楼兰遗址出土的墨书残纸有西晋永嘉元年(307年)和永嘉四年的年号,这批残纸是西晋时期的遗物,书体除楷书外,还有行书和草书,是研究晋人书法的宝贵资料,使我们今天得窥晋人的真实用笔。

魏晋十六国书法真实用笔:【楼兰文书残纸】【楼兰文书残纸】楼兰文书残纸书体除介乎隶楷之间的楷书外,还有行书和草书,这些残纸是研究魏晋十六国书法的宝贵资料,不但使我们得以窥见晋人的真实用笔,而且为研究当时书风的演化提供了实证。

目前所能借助的研究资料,主要是1901年3月斯文·赫定发掘楼兰城址及其以后英国人斯坦因、日本人桔瑞超等在楼兰获得的大批资料,其中主要是魏晋时期的木简残纸文书资料。

《楼兰文书残纸》,新疆罗布泊古楼兰古城在历史上的情况,我国史籍《史记》、《汉书》不绝于书,但是自东汉以后就缺乏记载。

楼兰遗址发现的这些墨书的残纸和木简,残纸中有西晋永嘉元年(307)和永嘉四年的年号,这批残纸当是西晋至十六国的遗物,其内容除公文文书外,还有私人的信札和信札的草稿。

【爨龙颜碑】雄强茂美俯仰揖让姿态奇逸【爨龙颜碑】《爨龙颜碑》书法特点是雄强茂美,结体以方整为主,但转折处已使用圆转笔法,而不象爨宝子碑那样如矩形的折角,更具有楷书的特征。

《爨龙颜碑》在手法上俯仰揖让,疏密相间,在结构上姿态奇逸,舒敛自如。

《爨龙颜碑》笔画的圆润刚强,其运笔实源于篆法,起笔虽有方圆之分,但笔划均极为厚重。

《爨龙颜碑》为长方形,额半圆形。

同“爨宝子碑”相比,称其为“大爨”是名副其实的。

碑额有青龙、白虎、朱雀浮雕。

下部正中有穿洞,左右是日、月浮雕,日中有竣鸟,月中有蟾蜍。

碑阳正书24行一共904字。

碑阴是题名,分上、中、下三段,共313字,均为正书。

碑文叙述的是爨氏家族的渊源,追述死者祖孙三代的仕历,表明当时爨氏势力的格外强大及其与中央政权的关系。

在云南陆良彩色沙林西面约二三公里的薛官堡斗阁寺大殿内,耸立着一块古碑,这就是全国著名的“二爨”之一的《爨龙颜碑》。

它的全称为“宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邓都县侯爨使君之碑”。

此碑是“二爨”中的大爨。

碑立于南朝刘宋二年(458),是爨龙颜死后12年所立,比“小爨”晚53年,到现在已有1500多年的历史。

碑文为爨道庆所作。

康有为在《广艺舟双揖》中,推其为“神品第一”、“古今楷法第一”,称其“下画如昆刀刻玉,但见浑美;布势如精工画人,各有意度,当为隶楷极则。

”清道光年间云贵总督阮元为保护此碑而写的“跋”中说:“此碑文体书法皆汉晋真传,求之北地亦不可多得”。

“乃云南第一古石”。

纵观全碑书法笔力道劲,像刀斧击凿而成,是研究我国书法由隶转楷的演变过程中的重要文献。

据考证,爨龙颜活了61岁,比起爨宝子,他是很长寿的。

正因为这样,碑身形制高大,碑文内容较为丰富,为研究统治南中数百年的爨氏大姓提供了极为宝贵的史料。

而其碑文的字里行间,也非常自豪地从侧面证实了爨氏的强盛,折射出滇东这块沃土昔日的繁荣。

【高崧墓志】书法俊秀楷意浓厚刻工精湛【高崧墓志】高崧墓志刻工精湛,书法欣赏特点是书法俊秀,不少字体楷意浓厚,堪称罕见的东晋铭刻类书法佳作。

高崧墓志作为迄今为止发现最早的楷书实证资料,在中国书法史上意义重大。

他们生活在同一时代.日前发掘的高崧墓中出土的两方墓志,上书”晋侍人、建昌伯、广陵人高崧”等字,虽仍有由隶入楷的痕迹,但已与现代意义上的楷书十分相近。

日前,南京东郊东晋名臣高崧墓葬有重大发现,其中出土的两方珍贵的楷书字体砖质墓志,重新引发了60 年代就王羲之《兰亭序》真伪之辩的话题.这两方楷书实证资料,纠正了过去”晋代不可能出现楷书、草书”的说法,也为《兰亭序》的真伪之争画上了一个句号.同时因高崧与享有“天下第一行书”之誉的《兰亭序》作者王羲之生活于同一时代,属于同一阶层,他的墓志书法无疑将为传世《兰亭序》摹本真伪的讨论提供了新的线索。

与早先出土的众多东晋墓志相比,其书法隽秀,匠气相对较少,显示出了更高的书法技巧。

墓主高崧,字茂琰,广陵(今江苏扬州)人,为东晋名臣,曾任侍中等显职,职权颇重。

《晋书》及《世说新语》皆有传载。

这两方墓志书法为“楷变书”。

在与高崧同时代的王羲之的书法作品中,以被誉为”天下第一行书”的《兰亭序》最为著名,因而,《兰亭序》的真伪之争也最令人关注。