单向复合材料的力学复合

- 格式:ppt

- 大小:3.93 MB

- 文档页数:1

复合材料的复合原则与机制复合材料的性能与微观相的特性、形状、体积分数、分散程度以及界面特性等有很大的关系。

在对复合材料进行设计和性能预测以及性能分析时,需要用到复合材料的一些基本理论,即复合材料的复合原则与机制。

一、颗粒增强原理颗粒增强复合材料中主要承受载荷的是基体而非颗粒。

从宏观上看,颗粒增强复合材料中的颗粒是随机弥散分布在基体中的,这些弥散的质点阻碍基体中的位错运动。

如果质点是均匀分布的球形颗粒,直径为d,体积分数为Vp,则复合材料的屈服强度可用下式表示:式中Gm为基体的切变模量,b为柏氏矢量。

可以看出,弥散颗粒的尺寸越小,体积分数越大,强化效果越好。

颗粒增强的拉伸强度往往不是增强,而是降低的。

当基体与颗粒无偶联时,可以认为颗粒最终与基体完全脱离,颗粒占有的体积可看作孔洞,此时基体承受全部载荷,颗粒增强复合材料的拉伸强度为:式中为基体的拉伸强度。

上式表明,随颗粒体积含量Vp 的增加而下降。

并且此式仅适用于Vp≤40%的情况。

有偶联时的情况比较复杂,此时材料的拉伸强度不再出现随颗粒体积含量的增加而单调下降的情况,且拉伸强度明显提高。

除了以上直接的影响之外,加入颗粒导致晶粒尺寸、空洞和晶界性能的变化也间接的影响复合材料的力学性能。

二、连续纤维增强连续纤维增强复合材料是由长纤维和基体组成的复合材料。

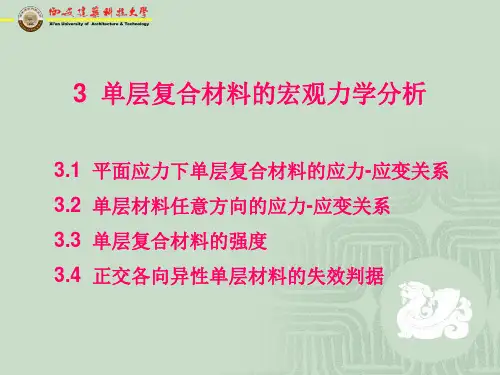

在工程上,一般将复合材料简化为图3的层板模型来分析其力学行为。

图3的二维层板模型有并联和串连两种考虑方式。

在串联模型中,纤维薄片和基体薄片在横向上呈串联形式,意味着纤维在横向上完全被基体隔开,适用于纤维所占百分比较少的情况;而并联模型则意味着纤维在横向上完全连通,适用于纤维含量较多的情况。

1.串联模型的弹性常数:(1)纵向弹性模量E11在串联模型中取出代表体积单元,平均应力σ1。

由材料力学知道,已知纤维材料的弹性模量E f和基体材料的弹性模量Em, 欲求单元应变ε1或纵向弹性模量E11的问题是一次超静定问题。

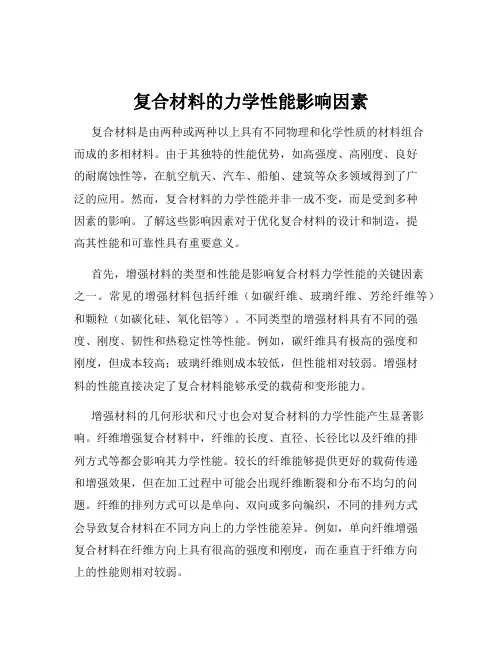

复合材料的力学性能影响因素复合材料是由两种或两种以上具有不同物理和化学性质的材料组合而成的多相材料。

由于其独特的性能优势,如高强度、高刚度、良好的耐腐蚀性等,在航空航天、汽车、船舶、建筑等众多领域得到了广泛的应用。

然而,复合材料的力学性能并非一成不变,而是受到多种因素的影响。

了解这些影响因素对于优化复合材料的设计和制造,提高其性能和可靠性具有重要意义。

首先,增强材料的类型和性能是影响复合材料力学性能的关键因素之一。

常见的增强材料包括纤维(如碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等)和颗粒(如碳化硅、氧化铝等)。

不同类型的增强材料具有不同的强度、刚度、韧性和热稳定性等性能。

例如,碳纤维具有极高的强度和刚度,但成本较高;玻璃纤维则成本较低,但性能相对较弱。

增强材料的性能直接决定了复合材料能够承受的载荷和变形能力。

增强材料的几何形状和尺寸也会对复合材料的力学性能产生显著影响。

纤维增强复合材料中,纤维的长度、直径、长径比以及纤维的排列方式等都会影响其力学性能。

较长的纤维能够提供更好的载荷传递和增强效果,但在加工过程中可能会出现纤维断裂和分布不均匀的问题。

纤维的排列方式可以是单向、双向或多向编织,不同的排列方式会导致复合材料在不同方向上的力学性能差异。

例如,单向纤维增强复合材料在纤维方向上具有很高的强度和刚度,而在垂直于纤维方向上的性能则相对较弱。

基体材料的性能同样不容忽视。

基体材料的作用是将增强材料粘结在一起,并传递载荷。

常见的基体材料包括聚合物(如环氧树脂、聚酯树脂等)、金属(如铝、钛等)和陶瓷(如氧化铝、碳化硅等)。

基体材料的强度、韧性、耐热性和化学稳定性等性能会影响复合材料的整体性能。

例如,聚合物基体通常具有较好的韧性和耐腐蚀性,但耐热性相对较差;金属基体则具有较高的强度和导热性,但密度较大。

复合材料中增强材料与基体材料之间的界面结合强度也是影响力学性能的重要因素。

良好的界面结合能够有效地传递载荷,提高复合材料的强度和韧性。

![复合材料力学课件第03章单层复合材料的宏观力学]分析](https://uimg.taocdn.com/d7aa7d614028915f814dc231.webp)

工程力学中如何处理复合材料问题?在现代工程领域,复合材料因其优异的性能而得到广泛应用。

然而,处理复合材料问题并非易事,需要综合考虑多个方面的因素。

复合材料是由两种或两种以上具有不同物理和化学性质的材料组合而成,其性能往往优于单一材料。

常见的复合材料包括纤维增强复合材料(如碳纤维增强复合材料、玻璃纤维增强复合材料)、层合复合材料等。

在工程力学中处理复合材料问题,首先要对复合材料的力学性能有深入的了解。

这包括强度、刚度、韧性、疲劳性能等。

与传统的单一材料不同,复合材料的力学性能通常具有各向异性的特点,也就是说,在不同的方向上,其性能可能会有很大的差异。

例如,碳纤维增强复合材料在纤维方向上具有很高的强度和刚度,但在垂直于纤维的方向上性能则相对较弱。

因此,在设计和分析时,必须准确考虑材料的方向性。

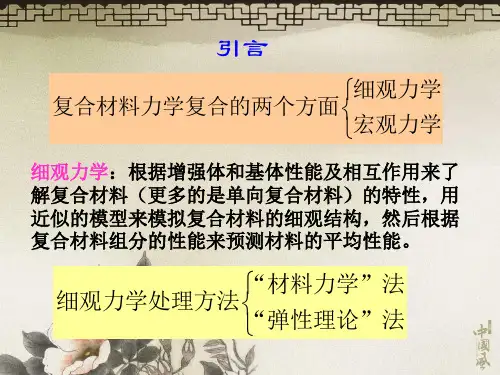

为了准确描述复合材料的力学性能,需要建立合适的本构模型。

本构模型是描述材料应力与应变关系的数学表达式。

对于复合材料,常用的本构模型有宏观力学模型和微观力学模型。

宏观力学模型将复合材料视为均匀的等效材料,通过实验测定其宏观性能参数来建立本构关系。

这种方法相对简单,但精度可能有限。

微观力学模型则考虑复合材料的微观结构,通过分析纤维、基体和界面的相互作用来预测材料的性能。

虽然微观力学模型更准确,但计算复杂度较高。

在实际应用中,还需要考虑复合材料的制造工艺对其性能的影响。

不同的制造工艺(如手糊成型、注塑成型、缠绕成型等)会导致复合材料内部的纤维分布、孔隙率等微观结构的差异,从而影响其力学性能。

因此,在处理复合材料问题时,需要与制造工艺相结合,通过优化工艺参数来提高材料的性能。

复合材料的失效模式也是工程力学中需要重点关注的问题。

与单一材料的简单失效模式(如屈服、断裂)不同,复合材料的失效往往更为复杂,可能包括纤维断裂、基体开裂、界面脱粘等多种形式。

为了准确预测复合材料的失效,需要建立合理的失效准则。

目前,常用的失效准则有最大应力准则、最大应变准则、蔡吴准则等。

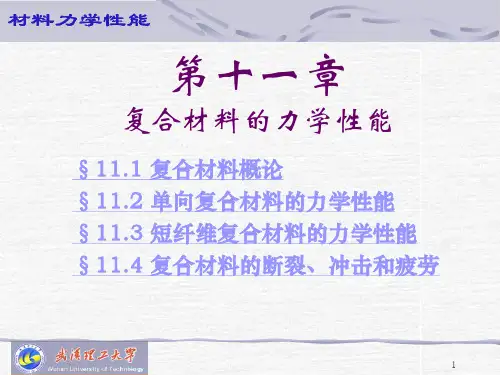

复合材料的力学性能研究复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,其中至少有一种材料是具有一定强度和刚度的纤维或颗粒。

复合材料的力学性能是研究复合材料行为和性能的重要方面。

本文将探讨复合材料力学性能研究的相关内容。

1. 复合材料的组成和分类复合材料由基体和增强材料组成。

基体是材料的主要组分,承担着传递载荷的作用,常见的有金属、塑料和陶瓷。

增强材料则是用来提高材料力学性能的成分,如纤维和颗粒,可以提供强度和刚度。

基于不同的增强材料,复合材料可以分为纤维增强复合材料和颗粒增强复合材料。

2. 复合材料的强度和刚度复合材料相比于传统材料具有更高的强度和刚度。

这是因为增强材料可以承受大部分载荷,基体则起到支撑和保护的作用。

纤维增强复合材料的强度主要取决于纤维的性质和取向,而颗粒增强复合材料则取决于颗粒的尺寸和分布。

通过调整增强材料的形状和含量,可以进一步改变复合材料的强度和刚度。

3. 复合材料的断裂行为复合材料的断裂行为是研究复合材料力学性能的重点之一。

断裂通常分为拉伸断裂和剪切断裂两种形式。

在拉伸断裂中,纤维会逐渐断裂,而在剪切断裂中,流动的基体和增强材料之间会发生剪切滑移。

复合材料的断裂行为受到多种因素的影响,如增强材料的分布、基体的粘附力和界面结构等。

研究这些因素对断裂行为的影响,可以提高复合材料的断裂韧性和抗冲击性能。

4. 复合材料的疲劳性能复合材料在长期使用和加载循环中可能出现疲劳损伤。

与金属材料不同,复合材料的疲劳行为更为复杂。

复合材料的疲劳损伤通常包括纤维断裂、基体裂纹扩展和界面失效。

研究复合材料的疲劳性能,可以提高材料的使用寿命和可靠性。

通过合理设计复合材料的结构和增强材料的分布,可以减缓疲劳损伤的发展。

5. 复合材料的热性能和耐腐蚀性能除了力学性能,复合材料的研究还包括热性能和耐腐蚀性能。

复合材料在高温环境中的性能表现和在一般温度下有所不同。

研究复合材料的热膨胀特性和热传导性能,有助于优化复合材料在高温环境下的应用。

复合材料的力学分析引言复合材料是由两种或更多种材料组成的材料,通过将它们组合在一起来获得新的材料特性。

它们在航空航天、汽车工业、建筑和体育器材等领域得到广泛应用。

由于复合材料具有高强度、高刚度和低重量等优点,因此分析和了解复合材料的力学性能至关重要。

复合材料的组成及结构复合材料通常由两个主要成分组成:增强体和基体。

增强体可以是纤维、微粒或纤维布,而基体可以是金属、陶瓷或聚合物。

这两种成分通过一种称为矩阵的粘合剂结合在一起。

根据增强体的类型和排列方式的不同,复合材料可以分为各种类型,如纤维增强复合材料、颗粒增强复合材料和层合板复合材料等。

复合材料的力学行为复合材料的力学行为主要受到其组成材料及其排列方式的影响。

相对于单一材料,复合材料的力学性能具有以下特点:强度复合材料通常具有比单一材料更高的强度,这是由于增强体的存在。

纤维增强复合材料的强度通常取决于纤维的类型和排列方式。

微粒增强复合材料的强度与微粒的形状、大小和分布有关。

刚度由于增强体的高强度和高刚度,复合材料通常具有比单一材料更高的刚度。

复合材料的刚度取决于增强体的类型、体积分数以及增强体和基体之间的界面特性。

疲劳寿命复合材料的疲劳寿命与其增强体类型、触变行为以及界面特性有关。

在复合材料中,增强体和基体之间的应力转移不同于金属材料,可能导致剪切和剥离等破坏模式。

断裂韧性复合材料通常具有较低的断裂韧性,这是由于增强体和基体之间的界面层的弱点。

增强体与基体之间的界面层容易出现剥离和裂纹扩展。

复合材料的力学分析方法复合材料的力学分析方法可以分为实验方法和数值模拟方法。

实验方法实验方法是研究复合材料力学行为的重要手段之一。

常用的实验方法包括拉伸试验、压缩试验、弯曲试验和剪切试验等。

这些实验可以用于测量材料的强度、刚度、疲劳寿命和断裂韧性等力学特性。

数值模拟方法数值模拟方法通过建立复合材料的数学模型来预测其力学性能。

常用的数值模拟方法包括有限元分析和分子动力学模拟等。

第二章复合材料的复合效应第一节复合效应概述复合材料的复合原理是研究复合材料的结构特性、开拓新材料领域的基础。

耦合:不同性质材料之间的相互作用。

→复合材料性能与结构的协同相长特性(即复合后的材料性能优于每个单独组分的性能)。

从力学、物理学上理解复合材料多样性的基础。

拟解决的问题:寻找材料复合的一般规律。

研究增强机理。

一、材料的复合效应线性效应:平均效应、平行效应、相补效应、相抵效应。

非线性效应:相乘效应、诱导效应、共振效应、系统效应。

复合效应是复合材料的研究对象和重要内容,也是开拓新型复合材料、特别是功能型复合材料的基础理论问题。

非线性效应尚未被充分认识和利用,有待于研究和开发。

1、平均效应:P c=P m V m+P f V f(P:材料性能;V:材料体积含量;c:复合材料;m:基体;f:增强体或功能体)应用:力学性能中的弹性模量、线膨胀率等结构不敏感特性;热传导、电导等物理常数。

例:复合材料的弹性模量:E c=E m V m+E f V f(混合定律)2、相补效应:性能互补→提高综合性能。

例:脆性高强度纤维与韧性基体复合,适宜的结合形成复合材料。

→性能显示为增强体与基体互补。

3、相乘效应:X/Y·Y/Z=X/Z(X、Y、Z:物理性能)两种具有转换效应的材料复合→发生相乘效应→设计功能复合材料。

例:磁电效应(对材料施加磁场产生电流)——传感器,电子回路元件中应用。

压电体BaTiO3与磁滞伸缩铁氧体NiFe2O4烧结而成的复合材料。

对该材料施加磁场时会在铁氧体中产生压力,此压力传递到BaTiO3,就会在复合材料中产生电场。

最大输出已达103V·A。

单一成分的Cr2O3也有磁电效应,但最大输出只有约170V·A。

4、共振效应:两个相邻的材料在一定条件下,产生机械的、电的、磁的共振。

应用:改变复合材料某一部位的结构→复合材料固有频率的改变→避免材料工作时引起的破坏。

吸波材料:调整复合材料的固有频率,吸收外来波。