小儿疟疾的临床表现

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

疟疾(malaria)是由疟原虫所致的虫媒传染病。

疟疾流行于102个国家和地区,据世界卫生组织(WHO)估计,有20亿人口居住在流行区,特别是在非洲、东南亚和中、南美洲的一些国家,恶性疟死亡率极高。

本世纪30年代,疟疾几乎遍及全国。

经过多年的努力,发病率大大下降,至1992年全国发病人数降至7万。

1.一般症状四种人体疟疾典型的临床发作大体相似,可分为前驱期、发冷(寒战)期、发热期、出汗期和间歇期。

2 (1)前驱期:患者有疲乏、头痛、不适、厌食、畏寒和低热。

此期相当于肝细胞内的疟原虫(裂殖体)发育成熟裂殖子释入血流。

但因周围血内的原虫密度太低,镜检多为阴性。

(2)发冷期或寒战期:持续数分钟至1h,常伴头痛、恶心和呕吐。

此时体温多已超过38℃。

镜检疟原虫时,大部分为裂殖体和环状体。

(3)发热期:一般持续3~4h,头痛加剧,体温高者可超过40℃。

多次复发的病人,可只定时出现微寒和低热、或头晕、头痛,肌肉关节酸痛和三叉神经痛而无明显的高热。

发热期所见的原虫以小滋养体为主。

(4)出汗期:可微汗至大汗淋漓。

在此期内体温迅速恢复正常,上述各种症状逐渐消失。

(5)间歇期:系指前后两次发作的间隔时间。

时间长短取决于虫种和免疫力。

就典型者的间歇期而言,恶性疟病例很不规则,短仅数小时,长达24~48h,间日疟和卵形疟约为48h,三日疟为72h。

镜检所见原虫除恶性疟外,以大滋养体为主。

(6)潜隐期和复发:间日疟和卵形疟还有潜隐期和复发;恶性疟和三日疟只有复燃,没有复发。

初发与复发以及前后两次复发间隔的时间,分别称为第1和第2潜隐期。

未经足量高效血内裂殖体杀灭药治疗后所见的类似情况,统称复燃。

各种疟疾的临床表现如下。

①间日疟:间日疟多有前驱期。

临床急性发作以体温超过38℃为准,发热始于中午前后和晚上9点以前,偶见于深夜。

开始一、二次症状较轻,热度较低,随后日益加重。

间日疟发作中常见单纯疱疹,多见于口唇周围,也可延及鼻和两耳,偶见于肛门周围和外阴部。

疟疾的临床表现与诊断第一节临床表现疟疾是以周期性发冷、发热、出汗等症状和脾大、贫血等体征为特点的寄生虫病。

由于患者感染疟原虫的种、株差异以及感染程度的高低、个体免疫状态的强弱等因素,造成疟疾的临床表现轻重不一,可从略感头痛、不适直至谵妄、昏迷,甚至死亡。

一、一般特点疟疾的一般发病规律为初起症状较轻,发热亦低,尔后渐趋加重;随患者免疫力的产生,临床表现则由重而轻,甚至可自愈。

(一)前驱期发作前数天可有轻度的畏寒,低热伴疲乏、头痛、全身不适等。

(二)潜伏期潜伏期的长短主要取决于疟原虫种、株的生物学特性。

疟原虫在有免疫力的患者体内不易大量繁殖,潜伏期往往延长,甚至可成为带虫者。

婴幼儿等由于缺乏免疫力,则疟原虫繁殖迅速,发作出现较早,病情亦较重。

经输血、血制品或受污染的手术器械等感染疟原虫者,由于进入人体的疟原虫无需经肝细胞期发育,因而发作比按蚊叮刺者为早。

此外,预防服药或混合感染等亦可影响潜伏期的长短。

(三)发作期典型的疟疾发作包括周期性的发冷、发热和出汗退热三个连续的阶段。

发作的基本动因是患者血液中的疟原虫达到了一定数量,即发热阈值。

发热阈值因疟原虫种、株,患者的免疫力的差异而不同。

一般而言,间日疟原虫为10~500个原虫/μl血,恶性疟原虫为500~1 300个原虫/μl血。

1.发冷患者始感四肢和背部发冷,继而周身寒颤。

面色苍白、口唇等发绀,同时伴剧烈头痛、肌肉和关节酸痛,恶心、呕吐常见,体温开始迅速上升。

常持续数分钟至2小时不等。

2.发热脸色潮红,周身燥热,结膜充血,口渴,头痛加剧,常伴恶心、呕吐,呼吸急促,脉宏大,体温常可达40℃以上。

儿童、特别是5岁以下的患儿甚至出现谵妄、惊厥等症。

此期一般持续2~4小时。

3.出汗始为面颊部和双手微汗,继而波及全身,衣被尽湿,体温迅速下降,甚至有降至35℃者。

发热时的各种症状随之消失,患者顿感通体舒适,惟乏力疲劳,常安然入睡。

此期一般持续2~4小时。

初发患者症状较轻,发作2、3次后症状趋重,但在多次、反复发作后症状又渐次减轻,甚至仅出现周期性的微寒、低热伴头痛、四肢酸痛等症状。

疟疾诊断的标准

疟疾是严重危害我国人民身体健康和生命安全、影响社会经济发展的重要寄生虫病。

1.临床症状诊断:间歇性定时发作上述临床症状,恶性疟为每日或隔日发作1次,间日疟为隔日发作1次。

发作多次的患者出现脾肿大和贫血,重症病人可出现昏迷。

2.病原诊断:发热病人从耳垂取血医学`教育网搜集整理,在玻片上涂制厚血膜,用吉氏染液染色,显微镜油镜检查见疟原虫。

这是目前最简单而可靠的诊断方法。

3.血清学诊断:用间接荧光抗体试验或酶联免疫吸附试验等方法检查疟疾抗体,抗体阳性者说明曾患过疟疾。

疟疾科普知识嘿,今天咱们来唠唠疟疾这玩意儿,这可不像普通的小感冒,得好好了解一下。

我有个朋友,之前去非洲旅游,回来就得了疟疾,可把他折腾惨了。

疟疾啊,是一种由疟原虫引起的传染病,这疟原虫就像个小恶魔,专门在人的身体里捣乱。

这小恶魔进入人体的途径主要是通过蚊子叮咬。

那些带有疟原虫的蚊子可坏了,它们就像一个个小小的“轰炸机”,在你不注意的时候叮你一下,就把疟原虫送进你的身体里了。

我朋友就是在非洲的时候,没太注意防蚊,被蚊子咬了,结果就中招了。

得了疟疾后,症状可多啦。

刚开始的时候,就像得了重感冒一样,一会儿发冷,一会儿发热。

我朋友说,他冷的时候,感觉自己像掉进了冰窟窿里,浑身直哆嗦,就算盖好几床被子都不管用,那牙齿都在“咯咯”打架。

等过了一会儿呢,又开始发热,就像身体里有一团火在烧,热得他满脸通红,大汗淋漓,衣服都湿透了。

而且啊,还会头疼、肌肉疼,整个人都没力气,就像被抽干了一样。

他本来还想继续玩呢,结果只能躺在床上哼哼唧唧的。

如果不及时治疗,这疟疾可就更严重了。

它会反复地发作,一次比一次厉害,对身体的伤害也越来越大。

就像那个小恶魔在身体里越来越猖狂,破坏身体的各个器官。

不过大家也别太担心,疟疾是可以治疗的。

现在有很多专门治疗疟疾的药呢,就像专门对付小恶魔的武器。

只要发现得早,及时去医院,按照医生的嘱咐吃药,就能把疟原虫这个小恶魔赶走。

预防疟疾也很重要哦。

在那些疟疾高发的地区,一定要做好防蚊措施。

像穿长袖长裤啦,喷防蚊液啦,晚上睡觉的时候用蚊帐把自己保护起来,就像给自己打造一个安全的小城堡,让蚊子进不来。

而且要是从疟疾高发地区回来,要是感觉身体不舒服,可别不当回事,得赶紧去医院检查检查,说不定就是疟原虫在捣乱呢。

疟疾虽然厉害,但咱们了解它之后,就能更好地保护自己啦,可别让这个小恶魔得逞哟。

疟疾是什么生活中常见的疾病种类比较多,在对疾病治疗上,一定要先对疾病进行很好的了解,这样对疾病治疗的时候,才会知道什么样的方法是最佳之选,那疟疾是什么呢,这是一个具有传染性的疾病,这样的疾病对人体健康损害很大,而且这样疾病在治疗的时候,都是需要很好的方式。

很多人对疟疾是什么并不是很了解,在对这样疾病治疗前,一定要对它进行很好认识,使得知道如何治疗最佳,对身体健康没有任何的损害,可以放心选择。

★疟疾是什么:疟疾是经按蚊叮咬或输入带疟原虫者的血液而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。

寄生于人体的疟原虫共有四种,即间日疟原虫,三日疟原虫,恶性疟原虫和卵形疟原虫。

在我国主要是间日疟原虫和恶性疟原虫;其他二种少见,近年偶见国外输入的一些病例。

不同的疟原虫分别引起间日疟、三日疟、恶性疟及卵圆疟。

本病主要表现为周期性规律发作,全身发冷、发热、多汗,长期多次发作后,可引起贫血和脾肿大。

★症状:1.潜伏期从人体感染疟原虫到发病(口腔温度超过37.8℃),称潜伏期。

潜伏期包括整个红外期和红内期的第一个繁殖周期。

一般间日疟、卵形疟14天,恶性疟12天,三日疟30天。

感染原虫量、株的不一,人体免疫力的差异,感染方式的不同均可造成不同的潜伏期。

温带地区有所谓长潜伏期虫株,可长达8~14个月。

输血感染潜伏期7~10天。

胎传疟疾,潜伏期就更短。

有一定免疫力的人或服过预防药的人,潜伏期可延长。

2.发冷期骤感畏寒,先为四肢末端发凉,迅觉背部、全身发冷。

皮肤起鸡皮疙瘩,口唇,指甲发绀,颜面苍白,全身肌肉关节酸痛。

进而全身发抖,牙齿打颤,有的人盖几床被子不能制止,持续约10分钟,乃至一小时许,寒战自然停止,体温上升。

此期患者常有重病感。

3.发热期冷感消失以后,面色转红,发绀消失,体温迅速上升,通常发冷越显著,则体温就愈高,可达40℃以上。

高热患者痛苦难忍。

有的辗转不安,呻呤不止;有的谵妄,撮空,甚至抽搐或不省人事;有的剧烈头痛、顽固呕吐。

疾病名:疟疾英文名:malaria缩写:别名:瘴气;Cameroon fever;paludal fever;paludism疾病代码:ICD:B54概述:疟疾(malaria)是由疟原虫所致的虫媒传染病。

疟疾流行于 102 个国家和地区,据世界卫生组织(WHO)估计,有20 亿人口居住在流行区,特别是在非洲、东南亚和中、南美洲的一些国家,恶性疟死亡率极高。

本世纪30 年代,疟疾几乎遍及全国。

经过多年的努力,发病率大大下降,至 1992 年全国发病人数降至7 万。

由于许多地区基层卫生组织不健全,疫情漏报或不报的情况仍较严重,有关专家估计实际发病人数要多 1~3 倍,但总的下降趋势是肯定的。

还必须清楚看到的是,至今仍有约 15 个省(自治区)546 个县(市)近3 亿人口还在疟疾威胁之中,且局部地区疫情波动较大,小规模暴发不断,南部恶性疟病例增多,因此,疟疾的防治在传染性疾病中仍然居于重要地位。

流行病学:1.地理分布疟原虫分布遍及全世界。

在我国,流行最广的是间日疟,其次为恶性疟,三日疟患者目前已极少见,卵形疟仅见少数病例。

根据流行性质、疟疾类别、媒介按蚊的差异、气候和地形等,可将我国疟疾流行区划分为三大区:①疟区 I,北纬33°以北为非稳定性疟区,即我国的北部,包括山东、山西、河北大部分、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、河南、江苏、安徽和新疆的部分地区。

该区只有间日疟流行。

②疟区Ⅱ,北纬25°~33°。

间亦为非稳定性疟区,包括贵州、湖南、江西、湖北、浙江、四川、福建、安徽和江苏的大部分、云南北部、广东、广西、河南、陕西和西藏的部分地区。

该区以间日疟为主,恶性疟存在,偶见少数三日疟病例。

③疟区Ⅲ,北纬25°以南,平原为非稳性疟区,山区为稳定性疟区,包括云南南部、贵州的南部和西部、广东的大部分、广西、海南、福建东南部和台湾。

该区间日疟与恶性疟并存,三日疟有散在病例,海南省山区和云南边境地区恶性疟流行仍普遍,特别是存在抗氯喹疟原虫,成为扩散恶性疟疾的病灶区。

疟疾(malaria)疟疾(malaria)又名打摆子,是由疟原虫经按蚊叮咬传播的污染病。

临床上以周期性定时性发作的寒战、高热、出汗退热,以及贫血和脾大为特点。

因原虫株、感染程度、免疫状况和机体反应性等差异,临床症状和发作规律表现不一。

疟疾是一很古老的疾病,远在公元2000年前《黄帝内经・素问》中即有《疟论篇》和《刺论篇》等专篇论述疟疾的病因、症状和疗法,并从发作规律上分为“日作”、“间日作”与“三日作”。

然而,直到1 880年法国人Laveran在疟疾病人血清中发现疟原虫;1897年英国人Ros s发现蚊虫与传播疟疾的关系,它的真正病因才弄清楚。

疟疾广泛流行于世界各地,据世界卫生组织统计,目前仍有92个国家和地区处于高度和中度流行,每年发病人数为1.5亿,死于疟疾者愈20 0万人。

我国解放前疟疾连年流行,尤其南方,由于流行猖獗,病死率很高。

解放后,全国建立了疟疾防治机构,广泛开展了疟疾的防治和科研工作,疟疾的发病率已显著下降。

历代战争史实表明疟疾对军事行动影响颇巨,低疟区部队进入高疟区,常发生大量非战斗减员,所以我军医务人员为保障部队战斗力,搞好疟疾防治研究在当前仍具重要意义。

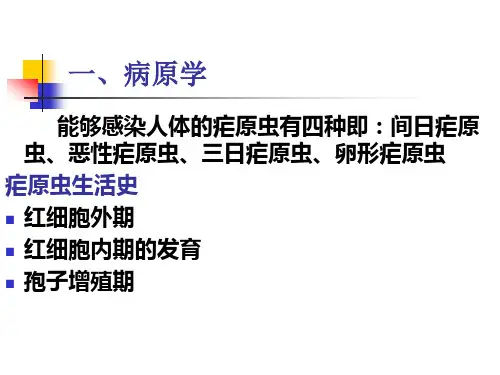

病原学寄生于人体的疟原虫有四种:间日疟原虫(P.lasmodium)、恶性疟原虫(P.falciparum)、三日疟原虫(P.malarial)和卵形疟原虫(P.ovale)。

我国以前二种为常见,卵形疟仅发现几例。

各种脊椎动物(主要是禽类、鼠和猴猿类)的疟原虫有100多种,仅灵长类的疟原虫偶可感染人。

疟原虫的发育过程分两个阶段,即在人体内进行无性增殖、开始有性增殖和在蚊体内进行有性增殖与孢子增殖。

四种疟原虫的生活史基本相同。

(一)疟原虫在人体内的发育增殖疟原虫在人体内发育增殖分为两个时期,即寄生于肝细胞内的红细胞外期和寄生于红细胞内的红细胞内期。

1.红细胞外期(exoeryghrocytic stage)当受染的雌性按蚊吮吸人血时,疟原虫子孢子随蚊唾液进入人体血循环,约半小时全部侵入肝细胞,速发型子孢子即进行裂体增殖,迟发型子孢子则进入休眠状态,在肝细胞内裂体增殖的疟原虫,经过5~40天发育成熟,胀破肝细胞逸出成千上万的裂殖子(meroxoite)进入血流,进入血流的裂殖子部分被吞噬细胞吞噬杀灭,部分侵入红细胞并在其内发育增殖,称为红细胞内期。

疟疾一、概述与简介1、定义:疟疾是由按蚊叮咬人传播疟原虫引起的寄生虫病。

发病机制:疟原虫先后在肝细胞、红细胞内繁殖,引起红细胞成批破裂而发病。

临床特点:突发寒战、高热、继之大汗后缓解,间歇性发作。

2、疟疾是一种古老的疾病(三千年前)来源于意大利文,疟疾在我国古代称为瘴气,可谓“一根枕木一条命〃民间俗称“打摆子〃本病是由雌按蚊叮咬人体,将其体内寄生的疟原虫传入人体而引起的。

疟疾是以周期性冷热发作为最主要特征,脾肿大、贫血以及脑、肝、肾、心、肠、胃等受损引起的各种综合征。

3、法国人Charles Louis Alphonse Laveran,1880年在人红血球中找到疟原虫,英国医生Sir Ronald Ross,1897年在蚊胃中发现疟原虫两人均因此获得诺贝尔生敢医学奖4、定义:疟疾是一种由疟原虫侵入人体而引起的一种寄生虫病。

5、40%的人口生活在流行区传播速度快年死亡人数达170~250万人每天均死亡约3000人90%的疟疾发生在非洲。

6、中国21个省(市、区存在传播),90年代末,疫情出现回升,有点状暴发,面临输入病例威胁。

7、全省共分布有19个一类县区,主要集中在边境地区,云南省与海南省是全国流行最为严重的疟区,昆明市作为省会城市,面临输入性病例的威胁8、疟区从事农业生产、在田棚及森林从事野外作业人员、从无疟区到疟区打工的民工、出入境留宿人员均为高危人群,最容易感染疟疾!人群普遍易感,防止蚊虫叮咬!9、寄生于人体的疟原虫有4种,由4种不同的疟原虫引起:间日疟,病原为间日疟原虫;三日疟,病原为三日疟原虫;卵形疟,病原为卵型疟原虫;恶性疟,病原为恶性疟原虫。

10、人感染疟原虫后可产生相当程度的免疫,所以在疟区,当地人由于早年多患过疟疾,均获得相当程度的免疫力。

而外地人由于无免疫力,进入全疟区后容易被感染。

疟区的婴儿,降生后一个月内,有来自母体的抗体保护;一个月后,疟疾的发病率与死亡率均很高。

11、临床表现为间歇性寒颤、高热、继大汗后缓解为特点恶性疟发热不规则,可引起脑型疟。

疟疾诊断的三条标准

疟疾诊断的三条标准是:症状、实验室检查和流行病学史。

1. 症状:疟疾的常见症状包括发热、寒战、头痛、肌肉和关节疼痛、乏力和恶心等。

疟疾症状可能会周期性地出现和消失,与感染者的疟原虫感染周期有关。

2. 实验室检查:疟疾的确诊需要通过显微镜下观察血液标本来检测疟原虫的存在。

目前常用的方法是血涂片染色法和快速诊断试纸法。

血涂片染色法是将血液标本涂于玻璃片上,用染色剂染色后,通过显微镜观察疟原虫的形态和数量。

快速诊断试纸法使用抗原抗体反应来检测疟原虫。

3. 流行病学史:疟疾的诊断还需要考虑患者的流行病学史,包括旅行史和居住地点。

疟疾主要存在于热带和亚热带地区,如非洲、亚洲和拉丁美洲等。

因此,如果有旅行史或居住在这些地区,并且出现了疟疾的症状,就需要考虑疟疾的可能性。

小儿常见寄生虫病的临床表现及治疗摘要】目的:对小儿常见寄生虫病的临床表现及治疗进行探讨。

方法:选取128例寄生虫病患儿,对其进行观察分析比较,观察患儿患病的各种临床表现,采取相应的方式对其进行针对性的治疗。

结果:小儿常见寄生虫病为蛔虫病、猪绦虫病、钩虫病等,治疗以药物疗法为主。

结论:在临床上??可见多种小儿寄生虫病,适当的采取相应的治疗方案,能尽早使患儿康复,减轻患儿痛苦。

【关键词】小儿寄生虫;临床表现;治疗【中图分类号】R72 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2016)28-0034-02寄生虫病是指寄生虫侵入患者机体引起患者机体不适从而产生疾病,寄生虫的种类多种多样,并且寄生虫在侵入机体后寄生的部位也有所不同,所以引起的病理变化不尽相同,临床表现也各异,并且寄生虫病本身的分布范围也比较广泛,感染的人群以免疫力较低的儿童更为常见,在侵入患者机体后患者是否发病取决于患者自身免疫力以及寄生虫的独力和数量,往往二者成正相关关系。

1.临床资料选取2014年5月—2015年8月因寄生虫病入院的患儿128例,其中蛔虫病患儿24例,蛲虫病患儿18例,钩虫病患儿16例,猪绦虫病患儿17例,包虫病患儿14例,急性血吸虫病11例,肺吸虫病12例,疟疾10例,黑热病6例。

1.1 蛔虫病的临床表现在临床上接诊的寄生虫病患儿里,蛔虫病是最为多见的一种寄生虫病,蛔虫是肠道寄生虫的一种,经常会对患儿的食欲以及肠道的正常功能产生危害,使其不能正常发挥其生理功能,同时也会影响患儿正常的生长发育情况,蛔虫病的并发症也较多,甚则可能还会危及患儿的生命。

根据蛔虫病的生活史,也会引起不同的临床表现,①成虫寄生在患儿肠道内,可引起腹痛,是最为突出的临床表现,常在脐周引起患儿痛感,患儿一般感受疼痛不剧烈,且疼痛发作没有相应的规律性,疼痛持续时间长短不确定,患儿在脐周疼痛发作时会喜按腹部,蛔虫一般多寄生在空肠内,既能够夺取机体宿主的营养物质,也能够分泌一些分泌物,这些分泌物能够抑制消化酶,引起患儿营养不良,出现生长发育迟缓的现象。

小儿疟疾的临床表现

小儿疟疾的临床表现——为了可以使家长朋友们及时发现病情,及时给孩子治疗,减少小儿疟疾对于小儿患者的危害,下面传染科疾病专家对于小儿疟疾的临床表现做了详细的介绍。

关于小儿疟疾的临床表现的介绍,主要有以下六点:

1.恶性疟由恶性疟原虫引起,病情凶险。

除寒战、高热外,根据疟原虫侵犯部位临床可分为:脑型,表现为剧烈头痛、躁动不安、昏迷、谵妄、惊厥、瘫痪、反射亢进、脑膜刺激征和脑病。

胃肠型,表现为呕吐、腹泻和剧烈腹痛。

肾功能衰竭型,表现为进行性少尿、无尿及尿毒症。

黄疸弛张型,表现为弛张热、黄疸、呕吐胆汁、贫血、肝肿大、昏迷。

休克虚脱型,表现为体温不升、手足厥冷、血压下降、脉细数。

2.小儿疟疾患者最先出现寒战期,患者突觉寒冷、发抖,面色苍白,脉搏细数,常有恶心、呕吐,持续约20~30分钟。

继之为发热期,体温升高达40~41℃,口渴、头痛,脉速而饱满,全身酸痛,持续4~8小时。

然后转为出汗退热期,全身大汗淋漓,体温骤然下降,全身顿觉舒服且疲乏。

发作日久可出现贫血、脾大。

3.小儿疟疾潜伏期,间日疟为10~12日,三日疟为14~25日,恶性疟为9~16日。

潜伏期的后期可有微热、精神倦怠、四肢和背部酸痛等前驱症状。

4.发作周期间日疟和卵形疟为隔日发作一次,三日疟每隔2日发作一次,恶性疟的热型多不规则或呈弛张型。

5.小儿疟疾急性发作无定型,寒战期仅有四肢冰冷、脸色苍白、口唇紫绀。

发热期虽有高热,但仍四肢冰冷。

常伴有呕吐、腹泻。

退热期大汗少见。

贫血发展快,脾肿大明显。

但一经治疗即可迅速恢复。

6.先天性疟疾母亲产前感染疟疾,待新生儿生后5~6天内发病,血

中可找到与母亲一样的疟原虫。

病死率高。

以上对于小儿疟疾的临床表现的介绍,希望可以对家长朋友们有所帮助,如果您的孩子有以上症状表现的话,就应该马上去就医治疗了。

祝身体健康!。