计算机系统结构第二章new解析

- 格式:ppt

- 大小:498.00 KB

- 文档页数:63

1.解:A为10MIPS,B为20MIPS,C为40MIPS。

三台机器实际性能相同。

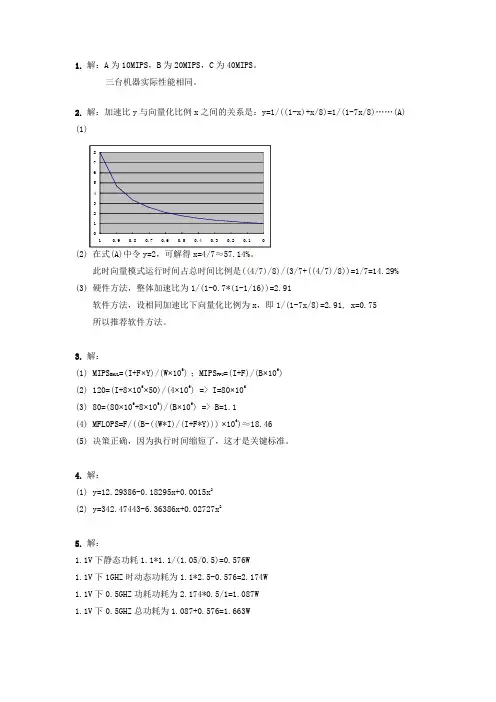

2.解:加速比y与向量化比例x之间的关系是:y=1/((1-x)+x/8)=1/(1-7x/8)……(A) (1)(2) 在式(A)中令y=2,可解得x=4/7≈57.14%。

此时向量模式运行时间占总时间比例是((4/7)/8)/(3/7+((4/7)/8))=1/7=14.29% (3) 硬件方法,整体加速比为1/(1-0.7*(1-1/16))=2.91软件方法,设相同加速比下向量化比例为x,即1/(1-7x/8)=2.91, x=0.75所以推荐软件方法。

3.解:(1) MIPS EMUL=(I+F×Y)/(W×106);MIPS FPU=(I+F)/(B×106)(2) 120=(I+8×106×50)/(4×106) => I=80×106(3) 80=(80×106+8×106)/(B×106) => B=1.1(4) MFLOPS=F/((B-((W*I)/(I+F*Y))) ×106)≈18.46(5) 决策正确,因为执行时间缩短了,这才是关键标准。

4.解:(1) y=12.29386-0.18295x+0.0015x2(2) y=342.47443-6.36386x+0.02727x25.解:1.1V下静态功耗1.1*1.1/(1.05/0.5)=0.576W1.1V下1GHZ时动态功耗为1.1*2.5-0.576=2.174W1.1V下0.5GHZ功耗功耗为2.174*0.5/1=1.087W1.1V下0.5GHZ总功耗为1.087+0.576=1.663W6. 解:a) 先证明N=2k 时,正数1212()/N N N a a a N a a a +++≥。

对k 进行数学归纳法即可。

信息技术教材章节解析信息技术作为当今社会一个重要的领域,其教育和培训已经成为教育系统不可或缺的一部分。

而教材作为学生学习的主要工具,对于教育的有效性起着至关重要的作用。

因此,本文将对信息技术教材中的章节进行解析,以便更好地了解其内容和结构。

第一章:信息技术概述第一章是信息技术教材的开篇章节,旨在向学生介绍信息技术的基本概念和应用领域。

本章通常以引入信息技术的定义和起源为开端,接着介绍其在日常生活中的广泛应用,如电子邮件、网络浏览和社交媒体等。

此外,本章还会涵盖信息技术发展的历史背景和技术趋势,目的是让学生对信息技术有一个全面的认识。

第二章:计算机系统第二章主要介绍计算机系统的组成和原理。

从硬件角度出发,本章通常会涵盖计算机的五大基本组成部分,即输入设备、输出设备、中央处理器、存储器和控制器。

同时,本章还会对计算机内部运行的基本原理进行解析,例如数据存储、位运算和逻辑电路等。

通过对计算机系统的全面介绍,学生可以更好地理解计算机的工作原理和内部结构。

第三章:计算机网络第三章是信息技术教材中非常重要的一章,主要介绍计算机网络的基本原理和应用。

学生将了解到计算机网络的概念、发展历程以及常见的网络拓扑结构。

此外,本章还会涵盖局域网、广域网和互联网等不同类型的网络。

同时,本章还会介绍网络协议和网络安全等内容,以便学生在日常生活中更好地应用和管理计算机网络。

第四章:数据库系统第四章主要介绍数据库系统的概念和应用。

学生将了解到数据库的基本概念和关键特征,以及数据库管理系统的作用和功能。

本章通常会涵盖关系型数据库和非关系型数据库两种类型的介绍,并通过实例展示如何进行数据库的设计和管理。

此外,本章还会涉及到数据库查询语言和数据备份与恢复等相关内容,帮助学生全面了解数据库系统的工作原理和应用场景。

第五章:软件开发与编程第五章是信息技术教材中涉及到的重要章节,主要介绍软件开发和编程的基本概念和技术。

本章通常会涵盖软件开发的生命周期和常用的开发模型,以及软件需求分析和软件测试等关键环节。

计算机系统结构-第二章(习题解答)1. 数据类型、数据表示和数据结构之间是什么关系?在设计一个计算机系统时,确定数据表示的原则主要有哪几个?答:略2. 假设有A 和B 两种不同类型的处理机,A 处理机中的数据不带标志位,其指令字长和数据字长均为32位。

B 处理机的数据带有标志位,每个数据的字长增加至36位,其中有4位是标志符,它的指令条数由最多256条减少至不到64条。

如果每执行一条指令平均要访问两个操作数,每个存放在存储器中的操作数平均要被访问8次。

对于一个由1000条指令组成的程序,分别计算这个程序在A 处理机和B 处理机中所占用的存储空间大小(包括指令和数据),从中得到什么启发?答:我们可以计算出数据的总数量:∵ 程序有1000条指令组成,且每条指令平均要访问两个操作数∴ 程序访问的数据总数为:1000×2=2000个∵ 每个数据平均访问8次∴ 程序访问的不同数据个数为:2000÷8=250对于A 处理机,所用的存储空间的大小为:bit 4000032250321000Mem Mem Mem data n instructio A =?+?=+=对于B 处理机,指令字长由32位变为了30位(条数由256减少到64),这样,所用的存储空间的大小为:bit 3900036250301000Mem Mem Mem data n instructio B =?+?=+=由此我们可以看出,由于数据的平均访问次数要大于指令,所以,采用带标志符的数据表示不会增加总的存储空间大小。

3. 对于一个字长为64位的存储器,访问这个存储器的地址按字节编址。

假设存放在这个存储器中的数据中有20%是独立的字节数据(指与这个字节数据相邻的不是一个字节数据),有30%是独立的16位数据,有20%是独立的32位数据,另外30%是独立的64位数据;并且规定只能从一个存储字的起始位置开始存放数据。

⑴计算这种存储器的存储空间利用率。

第2章部分习题参考答案2.1 解释下列术语⏹数据表示:数据表示是机器硬件能够直接识别,并能在机器上直接对其操作的数据类型,表现在它能有对这种类型数据进行操作的指令和运算部件。

⏹寻址方式:寻址方式是指令寻找操作数或信息的方式,有面向寄存器的,面向堆栈的面向主存的三种。

⏹逻辑地址:程序员编程时所用的地址称为逻辑地址。

⏹物理地址:程序在主存中实际存放地址称为主存物理地址。

⏹静态再定位:程序的静态再定位是在目的程序装入主存时,通过调用系统配备的装入程序,运行此装入程序把目的程序的逻辑地址用软件的方式逐一修改成物理地址,程序执行时,物理地址就不能改变。

⏹动态再定位:动态再定位是指在程序装入主存时,只将装入主存的起始地址存入该道程序的基址寄存器中,指令的地址字段不做修改,程序在执行的过程中,不断将逻辑地址经地址加法器加上基址寄存器中的地址,才形成物理地址访存。

⏹静态使用频度:指的是对程序中出现的各种指令或指令串进行统计得出的百分比。

⏹动态使用频度:指的是在目标程序的执行过程中对出现的各种指令或指令串进行统计得出的百分比。

⏹CISC:Complex Instruction Set Computer,复杂指令系统计算机。

按CISC方向发展和改进指令系统的出发点是,如何进一步增强原有指令的功能以及设计更为复杂的新指令来取代原先由软件子程序完成的功能,实现软件功能的硬化。

⏹RISC:Reduced Instruction Set Computer,精简指令系统计算机。

按RISC方向设计和改进指令系统的出发点是,简化原有的指令功能,减少指令种类以降低硬件设计的复杂程度,提高指令的执行速度。

2.2 (题目略)【解】数据结构是反映数据元素之间的相互关系,数据表示是能够被机器硬件直接识别和引用的数据类型。

它们之间的关系表现在以下几个方面:(1)数据结构只有通过软件映像成机器所固有的数据表示才能在机器上执行;(2)不同的数据表示能为数据结构的实现提供不同程度的支持;(3)数据结构和数据表示是软硬件的交界面。

《计算机系统结构》习题解答目录第一章(P33)1.7-1.9(透明性概念),1.12-1.18(Amdahl定律),1.19、1.21、1.24(CPI/MIPS)第二章(P124)2.3、2.5、2.6(浮点数性能),2.13、2.15(指令编码)第三章(P202)3.3(存储层次性能),3.5(并行主存系统),3.15-3.15加1题(堆栈模拟),3.19中(3)(4)(6)(8)问(地址映象/替换算法--实存状况图)第四章(P250)4.5(中断屏蔽字表/中断过程示意图),4.8(通道流量计算/通道时间图)第五章(P343)5.9(流水线性能/时空图),5.15(2种调度算法)第六章(P391)6.6(向量流水时间计算),6.10(Amdahl定律/MFLOPS)第七章(P446)7.3、7.29(互连函数计算),7.6-7.14(互连网性质),7.4、7.5、7.26(多级网寻径算法),7.27(寻径/选播算法)第八章(P498)8.12(SISD/SIMD算法)第九章(P562)9.18(SISD/多功能部件/SIMD/MIMD算法)(注:每章可选1-2个主要知识点,每个知识点可只选1题。

有下划线者为推荐的主要知识点。

)第一章(P33)1.7(1)从指定角度来看,不必要了解的知识称为透明性概念。

(2)见下表,“√”为透明性概念,“P ”表示相关课文页数。

1.8见下表,“√”为透明性概念,“P ”表示相关课文页数。

1.9见下表,“√”表示都透明,“应”表示仅对应用程序员透明,“×”表示都不透明。

1.12 已知Se=20 , 求作Fe-Sn 关系曲线。

将Se 代入Amdahl 定律得en F S 201911-=1.13 上式中令Sn=2,解出Fe=10/19≈0.5261.14 上式中令Sn=10,解出Fe=18/19≈0.9471.15 已知两种方法可使性能得到相同的提高,问哪一种方法更好。