自然辩证法 第六讲 科学技术发展的动力

- 格式:ppt

- 大小:695.00 KB

- 文档页数:3

自然辩证法-2018版课后思考题答案第一章1. 如何理解朴素唯物主义自然观、机械唯物主义自然观和辩证唯物主义自然观的辩证关系?1)古代朴素自然观以直观性、思辩性和猜测性的方式从整体上把握认识自然界的本原和发展,但缺乏系统的、以实验为基础的科学依据,尤其是将非物质性的东西当作先于物质世界的独立存在,并认为物质世界是它的派生物,为唯心主义的产生提供了借口,最终导致人类认识的分化。

2)机械唯物主义自然观的核心是自然界绝对不变,虽然在实证科学的基础上继承和坚持了古代朴素唯物主义的思想,但是不懂得一般与个别、运动和静止等的辩证关系,以一种片面的、孤立的和静止的方法观察自然界,即不懂得自然界的辩证法,自然不能把唯物主义坚持到底。

3)辩证唯物主义自然观克服了以往哲学自然观的缺陷,坚持了物质世界的客观实在性的唯物主义一元论原则,突出了物质世界的整体性和矛盾性,提示了物质世界的普遍联系,强调了人类起源于自然界、依赖于自然并在把握自然界发展规律的基础上能够能动地和改造自然。

强调了人与自然界的和谐统一。

2. 如何理解系统自然观、人工自然观、生态自然观的辩证关系?系统自然观、人工自然观和生态自然观之间的关系:第一,它们都围绕人与自然界关系的主题,丰富和发展了马克思主义自然观的本体论、认识论和方法论;它们都坚持人类与自然界、人工自然界和天然自然界、人与生态系统的辩证统一,都为实现可持续发展和生态文明建设奠定了理论基础。

第二,它们在研究人与自然界的关系方面各有其侧重点:系统自然观为正确认识和处理人与自然的关系提供了新的思维方式;人工自然观突出并反思了人的主体性和创造性;生态自然观站在人类文明的立场,强调了人与自然界的协调和发展。

第三,它们在研究人与自然界的关系方面相互关联:系统自然观通过系统思维方式,为人工自然观和生态自然观提供了方法论基础;人工自然观通过突出人的主体性和实践性,为系统自然观和生态自然观提供了认识论前提;生态自然观通过强调人与自然界的统一性、协调性关系,为系统自然观和人工自然观指明了发展方向和目标。

自然辩证法考点总结何谓系统,系统基本特点如何:系统是由若干相互联系相互作用的要素组成的,具有特定结构与功能的有机整体。

系统是自然界物质存在的普遍形式。

特点:开放性:依据系统与外界环境之间是否存在物质,能量和信息的交换,可以将其区分为孤立系统,封闭系统和开放系统。

动态性:现实的自然系统都是开放系统,都有物流,能流,信息流不断地运动,任何自然系统都有一个从孕育,产生,发展,成熟到衰退,消亡的过程,自然系统的这种运动,发展,变化过程,就是它的动态性。

整体性:整体性是自然系统最突出,最基本的特征。

整体性是指系统的各个要素按一定的方式构成的有机整体,系统是诸要素的有机集合而不是各个组成要素的简单的机械累加和。

层次性:指一方面系统有一定的要素组成,这些要素是由更小一层次的要素组成的子系统,另一方面系统自身又是更大系统的组成要素。

考点一:自然辩证法的学科性质,研究对象,体系结构考题形式:随便给一段话,让谈对其理解、其实是让你从学科性质,研究对象,体系结构作答。

学科性质:自然辩证法是一门自然科学、社会科学与思维科学相交叉的哲学性质的马克思主义理论学科。

首先,自然辩证法明显区别与自然科学和技术的各门具体学科。

其次,自然辩证法是从具体科学技术认识上升到马克思主义普遍原理的一个中间环节,是连接马克思主义与科学技术的重要纽带。

再次,自然辩证法是一门多学科交叉的哲学性质的马克思主义理论学科,具有综合性、交叉性和哲理性的特点。

研究对象:自然辩证法把科学技术整体作为研究对象,区别于分门别类的自然科学和技术的具体研究,这是自然辩证法作为独立学科的存在根据之一。

自然辩证法从整体上去研究和掌握科学技术的本质、结构、功能和发展的普遍规律。

自然辩证法将自然界的本质和发展规律作为研究对象,存在于各门科学技术所揭示的特殊自然本质和特殊自然规律之中,从整体上研究自然界存在和演化的根本性质和普遍规律。

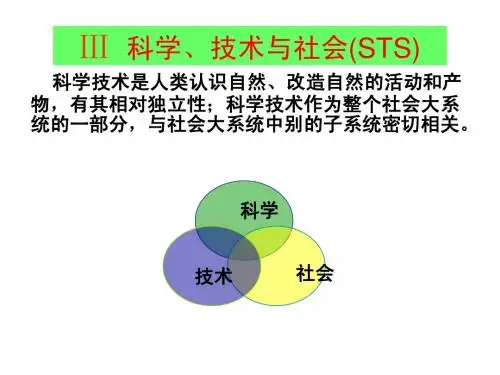

自然辩证法作为一门多学科交叉的哲学性质的马克思主义理论学科,站在世界观、认识论和方法论的高度上,从整体上研究和考察包括天然自然和人工自然在内的自然存在和演化的规律,以及人通过科学技术活动认识自然和改造自然的普遍规律;研究作为中介的科学技术的性质和发展规律;研究科学技术和人类社会之间相互关系的规律。

现代科学技术中的自然辩证法现代科学技术中的自然辩证法导语:自然辩证法作为一种科学方法论的理论框架,在现代科学技术的发展中发挥着重要的作用。

本文将深入探讨现代科学技术中的自然辩证法,并分析其对科学研究和技术创新的影响。

一、自然辩证法的基本原理1. 矛盾统一的原理:自然界的一切现象都存在着矛盾,矛盾是事物运动和发展的动力。

矛盾双方的斗争和统一不断推动着事物的发展。

举例:在现代科学技术中,我们经常能够看到矛盾统一的原理在起作用。

在社交媒体的发展过程中,用户的需求与平台的商业模式之间存在着矛盾。

通过用户的反馈和平台的创新,最终找到了双方之间的统一,实现了双赢的局面。

2. 对立统一的原理:矛盾的双方既对立又统一。

对立是事物发展的源泉,统一是事物发展的结果。

举例:在科学研究中,存在着理论与实践的对立统一。

理论是科学研究的基础,而实践是理论的检验和发展的动力。

理论和实践相互促进、相互补充,推动科学研究的进步。

二、自然辩证法在科学研究中的应用1. 矛盾分析:科学研究中,矛盾分析是解决问题和推动研究的重要方法。

通过对矛盾的深入分析,找到问题的关键,指导研究的方向和方法。

举例:在生物学研究中,科学家通过对生物体内外环境的矛盾分析,发现了许多新的现象和规律。

研究生物体适应不同环境的机制,对理解物种进化和生态系统稳定性具有重要意义。

2. 统一认识:自然辩证法要求我们从整体和全面的角度来认识事物,避免片面和片段的认识。

举例:在物理学研究中,科学家通过对能量守恒定律和热力学第二定律的统一认识,发展出了能源转化和利用的理论和技术。

通过研究不同能源之间的相互转化和利用,实现了能源的高效利用和可持续发展。

三、自然辩证法在技术创新中的应用1. 创新思维:自然辩证法强调思维的开放性和创造性,促进技术创新的发展。

举例:在计算机科学中,自然辩证法的创新思维在人工智能领域发挥着重要作用。

通过对矛盾和对立的分析以及对问题的全面认识,科学家们开发出了各种智能算法和模型,实现了人工智能技术的快速发展。

2015-2016第一学期《自然辩证法》期末复习思考题·答案1.试述当代马克思主义自然观的三种形态的主要内容和特征,并阐述其对你的启示意义。

【答案】(教材书33,35-36,41,46,54-56页)(1)系统自然观的主要内容:系统自然观认为,系统是自然界的存在方式,系统中的若干要素是线性与非线性作用的统一,但主要是通过非线性的相互作用构成的整体。

自然界不仅以系统的方式存在着,而且还是循环演化的自然界,演化的过程具有不可逆性,基本方式表现为分叉和突现,自然界的演化经历了从混沌到有序,再到新的混沌,再到新的有序的循环发展历程。

系统自然观的基本特征:①系统性。

系统作为自然界的存在方式,凸显了自然界的整体性和普遍联系等特征。

②复杂性。

自然界在本质上是复杂性的、非线性的和随机性的,是复杂性和简单性、生成性和构成性、线性和非线性、确定性和随机性的辩证统一。

③演化性。

强调自然界在本质上是非稳定的、演化的,从历时性的维度来讲,过去、现在和未来不是等价的和同一的,而是非等价的和有差别的,时间是自然界演化的内在尺度。

④广义性。

在研究天然自然系统存在和演化的基础上,进一步深入研究了人化自然和人工自然存在和演化的规律,并由此而形成了广义意义上的系统自然观。

(2)人工自然观的主要内容:人工自然界是人类通过采取、加工、控制和保障等技术活动创造出来的相对独立的自然界,它具有目的性、物质性、实践性、价值性和中介性等特征;它来源于天然自然界,既有自然属性又有社会属性;它既遵循天然自然规律又遵循其特殊规律,并在总体上从简单到复杂、由低级到高级循环演化着;正确认识技术的经济和生态价值,采用生态科学和系统科学的方法,通过研究开发和应用生物和生态技术,创建资源和环境友好型社会和生态型的人工自然界。

人工自然观的特征:①主体性。

人工自然观不仅揭示了自然界所具有的属人的本质,强调了人在创造人工自然界过程中体现出的本质力量,凸显了人和自然界关系中的主体地位。

第一部分自然辨证法课堂笔记第一讲自然辨证法概论1、什么是自然辨证法?它是关于自然界和自然科学一般规律的研究,是关于科学技术一般方法论的研究。

2、自然辨证法的内容(1)自然观:自然界、时空观、系统性、规律性。

(2)科技观:科学的概念、技术的概念、科技与生产力的关系、科学发展的动力、科学发展的规律。

(3)方法论:科研选题方法、试验方法、理想化方法、逻辑方法、数学方法、系统方法。

4、当代科学与自然辨证法:数学部分(非欧几何、拓扑学、现代数学等)、物理学(相对论、量子力学、大爆炸宇宙学)、分子生物学(DNA等)、系统科学[老三论(系统论、控制论、信息论)、新三论(协同论、结构论、突变论)]。

5、当代技术:原子能技术、遗传工程技术、纳米技术。

6、自然辩证法的学科位置:各门具体学科——〉自然辨证法——〉马克思主义哲学,关系是具体——〉特殊——〉一般。

7、自然辨证法与具体科学的关系:总得来说是一般与特殊的关系。

(1)一般寓于特殊之中(一般不能独立存在)(2)特殊表现一般。

第二讲自然界的系统结构1、系统的概念:由若干相互作用的要素组成的整体叫系统。

系统就是要素加关系。

2、系统的分类:按大小分:大、中、小型系统。

按系统与环境的关系分:孤立系统、封闭系统、开放系统。

按规律的性质分:确定型、随机型系统。

按组织方式:自组织、他组织系统。

按可逆与否:可逆系统(有记忆)、不可逆系统(无记忆)。

按动态分:静态系统、动态系统。

3、系统的性质:要素的关联性、动态相关性、系统整体性。

4、系统的非加和性:即系统的整体性质和功能不是各组成要素性质和功能的简单叠加,原因在于要素间发生了相互作用(主要有两种:协同作用,内耗作用)。

意义:在认识上,要从整体出发;在时间上,要追求整体最优化。

5、自然界的层次结构:自然界有多个层次,每一个层次具有特定的性质和规律,相邻层次间存在着过渡区,表现着不同层次的联系和转化。

第三讲自然界的系统演化1、演化概念:在一组环境参量的输入下,系统的要素、结构、功能发生变化。

科学技术的发展模式及动力是什么?1科学发展呈现从分化到综合的整体趋势2科学发展是渐进性与飞跃性的统一3科学发展是内因外因共同作用的结果4科学发展是范式转换,知识创新,动态演进的过程?5科学发展是现象阶段,实体阶段,本质阶段的演化过程6科学发展是继承与创新的统一1科学发展呈现从分化到综合的整体化趋势恩格斯指出自然科学发展的两种形式:一种是自然科学由搜集材料与分析材料转向整理材料与综合材料的科学,另一种是自然科学从研究较简单的运动形式转向研究较复杂的运动形式的科学。

2科学的发展是渐进性和飞跃性的统一马克思在分析技术体系的演进时指出,“正象各种不同的地质层系相继更迭一样,在各种不同的社会经济形态的行程上,不应该相信各个时期是突然出现的、相互截然分开的。

在手工业内部,孕育着工场手工业的萌芽。

”同时他指出,“在这里,起作用的普遍规律在于:后一个[生产]形式的物质可能性——不论是工艺条件,还是与其相适应的企业经济结构——都是在前一个形式的范围内创造出来的。

”3科学发展是内外动力共同作用的结果科学发展的外部动力一方面表现在社会生产的需要推动了科学研究成果的应用,另一方面表现在“资本主义生产第一次在相当大的程度上为自然科学创造了进行研究、观察、实验的物质手段”。

科学发展的内部动力表现在科学实验水平的提高引发了科学内部科学理论本身的争论以及与科学实验发展的不平衡,从而迫切需要进一步完善科学理论。

4科学发展是范式转换,知识创新,动态演进的过程历史主义者库恩提出了一个具有综合性质的科学发展模式,认为科学发展是以“范式”转换为枢纽、知识积累与创新相互更迭、具有动态结构的历史过程。

科学发展的基本特征是动态模式,就是从历史的观点出发,把科学现象看作一个发生、发展以至衰落的历史过程,因此是富有历史性的动态的科学发展过程。

首先,范式还没有形成之前的科学发展阶段称为前科学阶段,在这一阶段,没有确立统一的范式,各种理论、学派相互争论,这是科学发展的原始阶段。

自然辩证法科学技术生产一体化模式随着科学技术的不断进步和社会发展的迅速发展,科技生产已经成为社会生产的主要动力之一。

传统的科技生产往往存在着资源浪费、环境污染、生产效率低下等问题,给人类社会与自然环境带来了负面影响。

迫切需要一种全新的科技生产模式来适应当今社会和自然环境的发展需求。

自然辩证法科学技术生产一体化模式在此背景下就显得尤为重要。

自然辩证法是马克思主义哲学的重要组成部分,它强调事物发展受到自然界规律的制约,同时也受到社会规律的影响。

自然辩证法科学技术生产一体化模式即是以自然辩证法为指导思想,通过科学技术的生产实践,实现与自然的和谐发展,促进可持续发展。

下面,我们从以下几个方面来分析自然辩证法科学技术生产一体化模式的特点和优势。

一、综合考虑自然和社会因素自然辩证法科学技术生产一体化模式要求综合考虑自然和社会因素,充分利用自然资源同时尊重自然规律。

在科技生产中,应当充分考虑自然资源的有限性,避免只重视经济效益而忽视生态环境的保护。

也要结合社会的发展需求,实现科技生产的社会效益和经济效益的统一。

只有综合考虑自然和社会因素,才能达到科技生产的可持续发展。

二、注重创新和技术进步自然辩证法科学技术生产一体化模式强调要注重创新和技术进步,通过持续不断的科技创新,不断提高生产效率,降低资源消耗,减少环境污染。

也要注重技术的共享和交流,促进科技成果的最大化利用。

只有通过不断的创新和技术进步,才能实现科技生产的可持续发展和社会发展的持续进步。

三、建立统一的管理体系自然辩证法科学技术生产一体化模式还要求建立统一的管理体系,充分发挥科技生产的协同效应。

在科技生产中,应当建立起统一的管理体系,实现资源、技术、人力等要素的高效组织和协同工作。

通过统一管理体系,可以有效整合各方面资源和力量,提高科技生产的整体效率和质量。

四、培育和发展科技人才自然辩证法科学技术生产一体化模式要求培育和发展科技人才,创新创业,提高科技生产的整体素质。

1人类科学技术的发展过程科学技术与自然辩证法1907年加拿大魁北克大桥崩塌,造成75名作业人员丧生;1912年英国“泰坦尼克”号与冰山相撞沉没,1513人在这次事故中罹难;1937年德国“兴登堡”号飞艇降落时起火,36名乘客丧逃生;1939年瑞士化学家米勒合成的DDT,对生态的影响是毁灭性的;1963年意大利维爱特水库的积水溢出,吞没了大约4,000村民;1968年法明顿煤矿爆炸,78名矿工长眠矿山;1974年土耳其DC-10客机爆炸坠毁,机上的人员全部罹难;1978年建造在两万多吨化学有毒物质上的拉夫运河小区被宣布处于紧急状态;1979年加拿大米西索加火车出轨,毒气泄漏,24小时紧急疏散25万人;1980年印度博帕尔毒气逸出,死亡1万余人,5-10万人受到伤害;1981年美国海特饭店崩塌,118名客人被压死,受伤的人数不下200人;1986年美国“挑战者”号失事,7名宇航员罹难;1986年前苏联切尔诺贝利核泄漏,15000多名救护人员死亡,500万人因辐射而致病;1989年瓦尔迪兹号油轮上1100万加仑原油渗入水中,造成20亿美元损失;1998年美国德伯鲁克谷仓爆炸,被定为国家级紧急事件;1991年的科威特石油大火,732口油井同时喷火,号称历史上最严重的油井灾难;1993年泰国坎德玩具厂火灾,188名工人丧生;2001年口蹄疫横扫英国,畜牧业遭到毁灭性的打击,损失约300亿英镑;2003年“非典”肆虐全球 (20)世纪是人类发展史中一个灿烂辉煌的时代。

人类的智慧在科学与技术上得以淋漓尽致的发挥。

人们利用技术使人类的生活方式发生了根本变化。

然而,技术是一把双刃剑,在技术给人们的生产和生活带来舒适、高效、快捷和财富的同时,也带来了环境污染、生态破坏、交通事故和核战争威胁等一系列负面影响,而当技术一旦发生失控时还会造成更大的灾难。

如上就是20世纪全球所发生的最大的十大技术和工业灾难。

自然辩证法的创立与发展是同科学技术的进步分不开的。