第5课科技的发展模式和动力资料

- 格式:ppt

- 大小:161.00 KB

- 文档页数:16

部编版初中历史九年级下册第二单元《第5课第二次工业》说课稿(3)一. 教材分析部编版初中历史九年级下册第二单元《第5课第二次工业》这一课,主要介绍了第二次工业的发生、特点、主要成就以及对世界历史发展的影响。

教材通过丰富的图片、文字和数据,生动地展示了这一历史时期的重要事件和科技成果。

本节课的内容是学生学习历史知识的重要组成部分,也是对学生进行科技创新教育的重要素材。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对第一次工业有一定的了解。

但是,对于第二次工业的发生、特点、主要成就以及影响,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,我需要引导学生通过已有知识,建立起对新知识的理解和认识。

此外,学生对于科技的发展和科技创新可能还缺乏深入的了解,需要通过本节课的学习,启发学生对科技创新的认识和理解。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过本节课的学习,使学生了解第二次工业的发生、特点、主要成就,理解第二次工业对世界历史发展的影响。

2.过程与方法:通过图片、文字、数据等教学资源,引导学生主动探究第二次工业的相关知识,培养学生的自主学习能力。

3.情感态度价值观:通过本节课的学习,使学生认识到科技创新对社会进步的重要性,培养学生的科技创新意识。

四. 说教学重难点1.教学重点:第二次工业的发生、特点、主要成就以及对世界历史发展的影响。

2.教学难点:第二次工业的特点和主要成就的理解和认识。

五. 说教学方法与手段在本节课的教学过程中,我将采用问题驱动法、案例分析法、小组讨论法等教学方法,引导学生主动探究第二次工业的相关知识。

同时,我还将运用多媒体教学手段,如图片、视频、动画等,为学生提供丰富的教学资源,帮助学生更好地理解和认识第二次工业。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示第一次工业的图片和成果,引导学生回顾第一次工业,为新课的学习做好铺垫。

2.讲授新课:结合教材内容,讲解第二次工业的发生、特点、主要成就,引导学生理解第二次工业对世界历史发展的影响。

互联网搜索教案教学课题:第5课:走科教兴国之路第二框:创新是关键一、教案背景1、面向初三级学生;2、鲁教版九年级思想品德第三单元第七课第二节;3、课前准备:(1)教师准备:搜集与创新相关的内容,制作多媒体课件;(2)学生准备:预习课文,了解我国创新的成就,增强创新的欲望。

二、教学目标:1、情感、态度、价值观:感受科技创新与教育创新的必要性,勤奋学习,努力提高自身素质,为改变祖国科技落后的状况做出应有的贡献。

2、能力:理解实施科教兴国战略的现实意义,培养创新能力和实践能力。

3、知识:了解我国在科技教育方面的成就,知道与发达国家的差距。

三、重难点分析教学重点:科技创新的重要性、教育创新的重要性教学难点:怎样进行科技创新和教育创新四、学习方法1、活动探究法:引导学生对各种搜集资料开展讨论来获取知识,以学生为主体,使学生的独立探索性得到充分的发挥。

2、观察对比法:通过对各种图片类比,让学生由感性认识上升到理性认识。

3、通过自主学习、合作交流,理清思路,升华感情,培养学生自主学习能力,提高信息素养。

五、课前准备1利用百度百科搜集以“创新是关键”为主题的有关资料,包括图片、诗歌、散文、歌曲等。

2、预习自我检测:课前能否应充分阅读本文,对本课是否有初步的认识和了解,能否借助互联网搜索相关的人物信息,做到能结合自己已有的知识,对相关内容进行口头表述。

/question/51630051.html/question/122836531.html/question/83257867.html?fr=qrl&cid=761&index=2&fr2=que ry六、讲授新课自学过程:导入新课:教师用自己喝水的水杯问学生(也可以是一个本子或者是一支铅笔),“这个杯子的实际价值是十几块钱,怎样提升它的价值?”学生讨论回答。

参考答案是(1、让名人签字,2、名人用它喝水3、随神七一起飞天等)学生回答后老师指出,同学们都具有创新精神,创新不是科学家的专利,我们每个人都可以做到,它既可以是一种新发现、新想法、新观点,也可以是一种新方法、新设计、新发明……今天就让我们带着创新的精神来学习本课,创新是关键。

科技改变世界一、教学目标1.了解科技与人们生产、生活及社会发展的关系。

2.能辩证地看待科技对人类社会的影响,认识到善用科技才能为人类造福。

二、教学重难点认识科技能够改变人们的生产、生活方式,科技是推动社会发展的重要力量。

认识到善用课技才能造福人类。

三、教学内容本课内容选自小学《道德与法治》人教版六年级下册第四单元《让世界更美好》第8课《科技发展造福人类》第二课时。

四、教学过程(一)环节一:观看视频,理解什么是科技1.视频导入,理解什么是科技2.引出课题---科技改变世界【设计意图】通过视频,让学生初步感受科技的应用改变了人们的生产、生活方式,给人们的生活、学习和工作都带来了便利。

(二)环节二:三次工业革命对社会发展的推动1.观察一下,图中都是以什么为动力的?2.动力的升级,给社会带来了怎样的发展呢?3.出示第一次工业革命图片,根据课下查阅资料,你能讲出图片背后的故事吗?学生讨论:关于第一次工业革命知多少。

第一次工业革命:机械化时间:18世纪60年代至19时间中期(大概是1760年至1850年)特点:瓦特改良了蒸汽机,从而开创了以机器代替人工的工业浪潮。

第一次工业革命使用的机器都是以蒸汽或者水力作为动力驱动,首次用机器代替人工,具有非常重要的划时代的意义。

1765年,织工哈格里夫斯发明“珍妮纺织机”,揭开了工业革命的序幕。

1785年,瓦特制成的改良型蒸汽机投入使用,提供了更加便利的动力,推动了机器的普及和发展。

人类社会由此进入了“蒸汽时代”。

工厂出现,成为工业化生产的最主要组织形式,发挥着日益重要的作用。

1807年,美国人富尔顿制成以蒸汽为动力的汽船试航成功。

1814年,英国人史蒂芬孙发明了“蒸汽汽车”。

1825年,史蒂芬孙亲自驾驶着一列托有34节小车厢的火车试车成功。

从此人类的交通运输业进入一个以蒸汽为动力的时代。

1840年,英国成为世界上第一个工业国家。

总结:蒸汽机的发明和改进,极大地促进了生产、生活的发展。

工业革命与马克思主义诞生的联系:工业革命推动资本主义经济的迅速发展,使资本主义制度的弊端日益暴露;工业革命推动了工人阶级力量的壮大和工人运动的发展,为马克思主义创造了阶级条件。

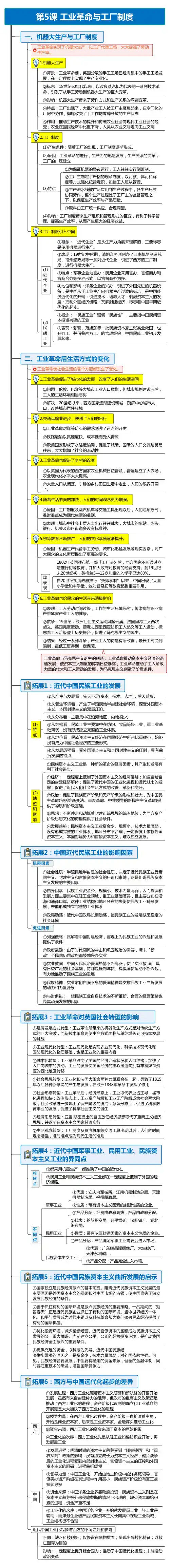

第5课 工业革命与工厂制度一、机器大生产与工厂制度二、工业革命后生活方式的变化1.机器大生产2.工厂制度1.工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间2.交通运输业进步,便利了人们的出行拓展1:近代中国民族工业的发展拓展2:中国近代民族工业的影响因素拓展3:工业革命对英国社会转型的影响3.工厂制度引入中国②表现:19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南机器制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

②大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

拓展4:近代中国军事工业、民用工业、民族资本主义工业的异同点相同点不同点拓展5:近代中国民族资本主义曲折发展的启示①国家独立是民族经济振兴的基本前提。

阻碍近代民族资本主义发展的最主要原因是外国资本主义的侵略和对中国市场的占领,使中国丧失了独立发展民族经济的条件。

②善于抓住有利的国际环境是振兴民族经济的重要策略。

一战期间的“短暂春天”正是近代民族企业抓住了有利的国际环境。

当今世界经济一体化、和平与发展成为时代主题以及科技革命都为我们振兴民族经济提供了有利的国际机遇。

③优化投资环境,减少垄断经营。

近代官僚资本的垄断成为民族资本主义发展的又一重大障碍。

当前建立公平、公正的经营投资环境,是推动我国民族经济全面振兴的重要条件。

①以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

①背景:工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化。

②标志:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革。

④特点:工厂出现了,大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态⑤作用:推动生产技术的提升和传统农业社会向现代工业社会的蜕变;农业在国民经济中比重下降,人类从农业文明走向工业文明③影响:机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。

部编版初中历史九年级下册第二单元《第5课第二次工业革命》教学设计(3)一. 教材分析《第二次工业革命》是部编版初中历史九年级下册第二单元的一课。

本课主要介绍了第二次工业革命的发生、主要发明及对世界经济、社会、政治等方面产生的影响。

教材通过丰富的图片、文字资料,生动地展示了第二次工业革命的成果,使学生能够了解这一历史事件,认识它对人类社会发展的巨大推动作用。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了第一次工业革命的相关知识,对工业革命有一定的认识。

但第二次工业革命涉及的知识点较多,与第一次工业革命相比,第二次工业革命在技术、领域等方面都有所拓展,因此学生需要更深入地掌握第二次工业革命的相关知识。

三. 教学目标1.知识与技能:了解第二次工业革命的发生、主要发明及影响,认识第二次工业革命对人类社会发展的推动作用。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对科技发展的认识,提高学生对科技创新的重视,培养学生的创新意识。

四. 教学重难点1.教学重点:第二次工业革命的主要发明及影响。

2.教学难点:第二次工业革命对世界经济、社会、政治等方面的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、资料等创设情境,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:提出问题,引导学生思考,培养学生的探究能力。

3.合作学习法:分组讨论,共同解决问题,提高学生的合作能力。

六. 教学准备1.教材、教学参考书。

2.图片、资料等教学素材。

3.课件、投影仪等教学设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示第二次工业革命的图片,引导学生回顾第一次工业革命的知识,进而引出第二次工业革命。

2.呈现(10分钟)呈现第二次工业革命的主要发明,如电灯、电话、汽车、飞机等,以及这些发明对人类社会生活的改变。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析第二次工业革命对世界经济、社会、政治等方面的影响。

《秦汉时期的经济、科技与文化》作业设计方案(第一课时)一、作业目标:1. 学生能够熟悉秦汉时期的经济、科技与文化发展概况。

2. 学生能够理解和分析秦汉时期经济、科技与文化发展的特点及其原因。

3. 学生能够通过作业,提高历史分析、归纳和表达能力。

二、作业内容:1. 阅读并分析《史记》、《汉书》等历史文献中关于秦汉时期经济、科技与文化的相关篇章,总结秦汉时期的经济、科技与文化特点。

2. 结合秦汉时期的地理环境、政治制度、社会状况等因素,分析这些特点形成的原因。

3. 选取秦汉时期的一个或多个文化现象,如建筑风格、艺术形式、科技发明等,阐述其对中国文化的影响。

三、作业要求:1. 独立完成作业,禁止抄袭。

2. 按照要求认真阅读相关历史文献,确保作业的真实性和准确性。

3. 按照时间顺序对秦汉时期的经济、科技与文化进行梳理,逻辑清晰。

4. 作业字数不少于300字。

四、作业评价:1. 评价标准:作业内容是否覆盖了秦汉时期的经济、科技与文化的主要方面;分析是否合理,逻辑是否清晰;表述是否准确、流畅。

2. 评价方式:学生自评、小组互评和教师评价相结合。

学生自评有助于培养学生的自我反思和自我管理能力;小组互评有助于培养学生的团队合作和沟通交流能力,同时也能提出建设性的意见和建议;教师评价将根据作业的整体质量和反馈情况给出最终评分。

五、作业反馈:1. 学生需在规定时间内提交作业,教师将在批改后将反馈意见反馈给学生,以便学生进一步了解自己的学习情况。

2. 对于作业中存在的问题,教师将给出指导性建议,并鼓励学生继续努力,提高自己的历史分析能力。

3. 作业反馈将作为下次上课的重要参考,以便教师更好地了解学生的学习需求和进度,调整教学策略。

通过这次作业的完成,不仅可以加深学生对秦汉时期经济、科技与文化发展的理解,还能锻炼他们的历史分析、归纳和表达能力。

希望学生们能够认真对待这次作业,充分利用所学的知识和方法,客观、真实地完成作业。

第五课树立科学发展观一、教学目标:1、知识目标:通过学习,使学生认识到我国的政治、文化、经济、科技等多方面有了飞速的发展。

但是,要进一步持续地发展,必须清醒地认识到,我国面临严峻的人口、资源和环境问题,懂得计划生育、节约资源和保护环境是我国的基本国策;初步理解科学发展观的内涵,科学发展观的第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续发展,这三个方面是相互联系,有机统一的;要正确处理好人口、资源、环境之间的关系,,坚持科学发展观,走可持续发展道路。

2、能力目标:搜集我国人口、资源、环境方面的材料,并分析其特点,宣传计划生育和保护环境的基本国策,学会保护环境的一些技能;通过联系实际例子分析和认识科学发展观的含义,提高正确处理好人口、资源、环境之间关系的能力。

3、情感态度与价值目标:体会人口和环境问题对于人类发展的影响,了解计划生育的基本国策,树立保护环境的价值观念;体会人口、资源、环境之间的关系,树立可持续发展的理念。

二、教学重难点:1、我国的人口问题。

2、我国的资源环境问题。

3、科学发展观的内涵。

三、教学时间:2课时第一课时教学内容:第一站:正视现实的压力。

教学目标:了解我国存在严重的人口、资源、环境问题;并明确解决的国家政策和途径;通过对我国人口、资源、环境形势的认识,提高自己的国家责任感,自觉投身于保护资源环境的行动中去。

教学过程:一、导入新课同学们,改革开放,激发了我国人民的积极性,给社会的发展注入了强劲的动力。

同时要看到,我们也面临着严峻的挑战,我国的发展承受着巨大的人口、资源和环境压力。

选择走什么样的发展道路?在发展中应该注意什么?值得我们每一个人认真思考。

思想驿站:想一想上面几幅图所反映的,是我国经济与社会发展所面临的现实压力。

你在生活中还会发现哪些实例?面对现实,我们应该如何做?二、新课学习1、我国面临着严峻的人口形势,必须坚持计划生育的基本国策。

(1)我国是世界上人口最多的国家,是我国的重要国情之一。

第5课第二次工业革命一、原因:1.政治前提:通过资产阶级革命和改革,资本主义制度在欧美进一步巩固和扩大。

2.经济基础:19世纪,随着工业革命的展开,欧美主要资本主义国家的经济迅速发展。

3.理论条件:科学研究取得重大进步,为第二次工业革命提供了理论基础。

4.市场条件:市场的扩大。

二、开始时间:19世纪六七十年代三、主要标志:电力的广泛使用四、成就:1.电力成为新的能源进入生产生活领域,是第二次工业革命最显著的成就:前提:英国科学家法拉第发现了电磁感应现象。

代表人物:爱迪生成就:发明耐用的白炽灯泡、碱性蓄电池、电影摄影机和放映机等。

他在纽约建立了美国第一座火力发电站。

其他发明:发电机、发动机、电焊机、电钻、电话、电车、电报等时代特征:人类社会进入“电气时代”。

电力的优点:更加强劲;清洁环保;传递速度快;能远距离输送;控制方便。

2.内燃机和新的交通工具,是第二次工业革命中应用技术的另一重大成就:内燃机发明国家:(德国)①1876年,德国人:奥托制造出煤气内燃机;②1883年,德国人:戴姆勒研制出汽油内燃机;③德国人:迪塞尔发明了柴油内燃机。

内燃机的的发明,使得(石油)成为了第二次工业革命的主要能源之一,因此产生了石油开采业等新行业.3.交通工具:①19世纪80年代,德国人本茨制造出第一辆内燃机驱动的汽车②1913年,美国人福特使用流水线生产汽车,带来了汽车制造业的革命,开始成为大众化交通工具。

因此产生了汽车工业等新行业4.化学工业和新材料:①内燃机的发明推动了石油开采业的发展,加速了石油化学工业的产生。

②19世纪60—80年代,能够使用新方法生产碱、硫酸、人造染料等,成本更低、性能更好。

③1867年,瑞典的诺贝尔发明现代炸药和无烟炸药,在军事、工程方面得到了广泛应用。

④1869年,美国人海厄特发明赛璐珞的制造技术,现代塑料工业由此诞生。

⑤1884年,法国人夏尔多内发明人造纤维,开辟了新的纺织品生产领域。