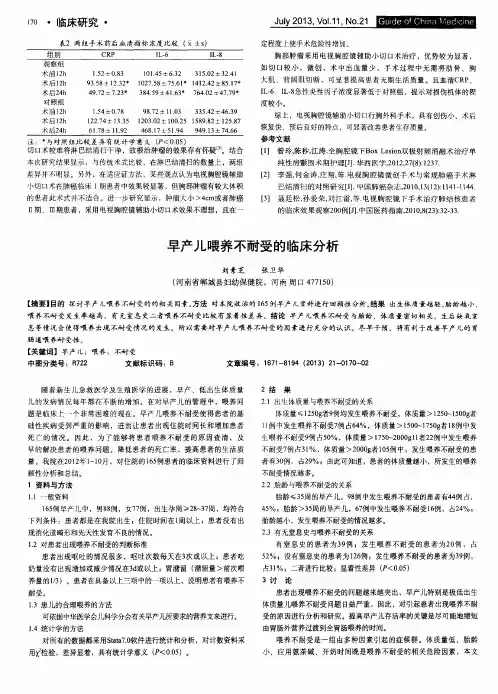

早产儿喂养不耐受临床特征分析

- 格式:pdf

- 大小:305.91 KB

- 文档页数:2

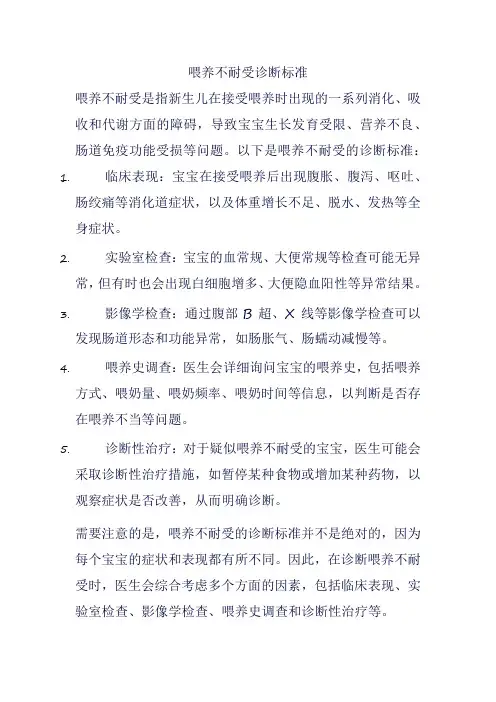

喂养不耐受诊断标准

喂养不耐受是指新生儿在接受喂养时出现的一系列消化、吸收和代谢方面的障碍,导致宝宝生长发育受限、营养不良、肠道免疫功能受损等问题。

以下是喂养不耐受的诊断标准:1.临床表现:宝宝在接受喂养后出现腹胀、腹泻、呕吐、

肠绞痛等消化道症状,以及体重增长不足、脱水、发热等全身症状。

2.实验室检查:宝宝的血常规、大便常规等检查可能无异

常,但有时也会出现白细胞增多、大便隐血阳性等异常结果。

3.影像学检查:通过腹部B超、X线等影像学检查可以

发现肠道形态和功能异常,如肠胀气、肠蠕动减慢等。

4.喂养史调查:医生会详细询问宝宝的喂养史,包括喂养

方式、喂奶量、喂奶频率、喂奶时间等信息,以判断是否存在喂养不当等问题。

5.诊断性治疗:对于疑似喂养不耐受的宝宝,医生可能会

采取诊断性治疗措施,如暂停某种食物或增加某种药物,以观察症状是否改善,从而明确诊断。

需要注意的是,喂养不耐受的诊断标准并不是绝对的,因为每个宝宝的症状和表现都有所不同。

因此,在诊断喂养不耐受时,医生会综合考虑多个方面的因素,包括临床表现、实验室检查、影像学检查、喂养史调查和诊断性治疗等。

如果宝宝被诊断为喂养不耐受,医生会根据宝宝的具体情况制定相应的治疗方案,包括调整喂养方式、增加胃肠动力药物、补充益生菌等措施。

同时,家长也需要在喂养方面给予宝宝更多的关注和照顾,遵循医生的建议进行喂养,以保证宝宝的健康成长。

早产儿喂养不耐受的研究和护理对策【关键词】早产儿;喂养不耐受;护理【key words】premature infant feeding intolerance nursing 【中图分类号】r47 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)06-0097-01早产儿指胎龄不足37周出生的新生儿,体重一般低于2500克。

早产儿由于提早出生,各脏器发育不成熟易出现相应的并发症,尤其随着医疗水平的发展和新生儿重症监护室的建设,早产儿的成活率也再逐年上升,同时胎龄较小的早产儿的救治工作也不断增加,胎龄越小,其面对宫外环境越容易出现危险,其中喂养不耐受问题是最常见的。

凡是影响胃肠动力的因素均可造成早产儿喂养不耐受,喂养不耐受不仅会影响胃肠喂养,还可能妨碍早产儿的生长发育及认知等[1]。

喂养不耐受的治疗护理水平也在不断完善,改善早产儿喂养,促进早产儿治疗及护理对早产儿起着关键作用,目前关于早产儿喂养不耐受的研究及护理综述如下。

1 早产儿喂养不耐受的判定喂养不耐受又称为喂养困难,常出现在新生儿,特别是在早产儿中,吸吮或胃管喂养常出现胃潴留、呕吐及腹胀,腹部平片出现胃影增大或肠淤张等表现[1.2],江绍基胃肠病学又称为胃排空障碍或胃轻瘫[3],喂养不耐受是一个症状诊断,必须寻找原因。

早在2000年黄瑛、邵肖梅[4]已经提出卫阳不耐受的判定标准①、频繁呕吐≥3次/日;②、奶量不增加或减少(≥3天);③、胃潴留,胃潴留量大于前次喂养的1/3;之后董梅[5]等进一步指出判定喂养不耐受的标准:指极低出生体重儿出现①、开始喂奶时间延迟;②、呕吐;③、腹胀;④、胃内有咖啡色样物;⑤、残余奶(grv),胃排空减慢。

而2012年brigit m[1]等指出至今喂养不耐受缺乏统可操作性定义,在判定喂养不耐受时应详细辨别其它征象,如胃食管反流(ger)通常发生在极低出生体重儿,这时出现的呕吐不被认为是早产儿喂养不耐受的迹象,出现腹胀时要排除机械通气的影响,腹围增加2cm以上,出现肠鸣音的减弱,胃管内可抽出血性分泌物应当除外胃管损伤等等,因此喂养不耐受的明确的定义目前并不完全明确。

早产儿喂养不耐受的因素分析及喂养指导【摘要】目的探讨早产儿喂养不耐受的因素,实施正确的喂养方式指导。

方法针对我科的36例早产儿,随机分为观察组与对照组,每组18例早产儿,分析观察组早产儿喂养不耐受的原因,改进其护理方法,实施有效的喂养指导。

对照组采取常规的治疗与护理措施。

观察两组早产儿留置胃管时间、正常喂养时间以及体重增长情况,进行比较分析。

结果观察组的早产儿的留置胃管时间以及恢复正常喂养时间均较对照组时间短,早产儿体重增长情况由于对照组,具有显著差异(p0.05),具有可比性。

1.2 方法对照组患儿进行常规喂养方式及护理措施(略)。

观察组早产儿采取喂养不耐受因素的分析及喂养指导护理措施干预,如下:1.2.1 喂养不耐受的因素分析(1)内部因素(体重轻、胎龄小、胃肠发育不成熟)胎儿未出生前的营养来源完全依赖母体输送;出生后则通过胃肠道摄取食物中养份,由于早产儿的胃肠动力与胃肠消化吸收功能的发育未成熟,其消化吸收暂时不能完成机体的需要。

妊娠25-30周的早产儿肠蠕动的幅度较低,无规律的消化道节律,妊娠35周早产儿的胃肠道才会形成能推进食物的复合波群,并且这种波群是随胎龄的增加而增加的[3]。

(2)外部因素:①喂养时间:由于过早进行喂养会产生胃食道返流、坏死性小肠结肠炎、吸人性肺炎、呕吐、胃潴留以及腹胀,喂养不当严重时会产生呼吸暂停等情况,但早期经口喂养可促进胃肠功能的启动和消化酶的分泌。

过晚喂养会影响胃肠功能的发育成熟,出现不耐受的危险性增大。

②喂养方式:早产儿常因吸吮能力差和吞咽不协调而导致不能经口喂养,通过鼻饲、滴管方式无论早产儿是否有吸吮能力都会使奶汁流入,长期影响到早产儿的味觉和嗅觉的发育,降低了吸吮能力和吞咽协调发育,也可造成喂养不耐受。

③疾病与治疗:出生后早产儿离开母体后环境发生巨大的变化,呼吸系统、消化系统以及泌尿系统将会发生感染性疾病。

胎龄小,体重越低,感染性疾病的发病率就会越高。

早产儿喂养不耐受原因分析及护理对策安徽中医药大学第一附属医院 236000早产儿又称未成熟儿,指胎龄 <37 周(259d)的新生儿。

早产儿胃肠功能弱尤其胃肠动力差,易出现喂养不耐受。

为了完善人性化服务理念,使早产儿能够得到更加科学合理的喂养,促进胃肠功能成熟,减少胃肠功能紊乱的发生,最终解决早产儿喂养不耐受问题。

现综述如下。

关键词早产儿喂养护理1 早产儿喂养不耐受的判断标准目前学术界对早产儿喂养不耐受的诊断标准有所差异,若出现下列情况之一,可考虑喂养不耐受 :(1)呕吐,腹胀(24 h 腹围增加 >1 .5 cm,伴有肠型);(2)胃残余超过上次喂养量的 1/3或 24 h胃残余量超过喂养总量的 1/4 或持续喂养时超过 1h 的量 ;(3)胃残余被胆汁污染 ;(4)大便潜血阳性 ;(5)大便稀薄,还原物质超过 2 %(乳糖吸收不良);(6)呼吸暂停和心动过缓的发生明显增加;(7)奶量不增或减少,体重不增。

2 影响早产儿喂养不耐受相关因素2 .1 内部因素(胎龄小、体重轻、胃肠功能不成熟)出生前,胎儿营养素的来源完全依赖母体输送;出生后则必须通过自己的胃肠道摄取食物中营养,但早产儿的胃肠动力与胃肠消化吸收功能的发育成熟程度可能还暂时不能适应这一转变。

妊娠 25 ~ 30周的早产儿肠蠕动的幅度较低,无规则节律 ;妊娠35 周才会形成能推进食物的复合波群,并且这种波群是随胎龄的增加而增加的。

早产极低出生体重儿由于胃肠功能不完善,胃肠功能低下,食道括约肌发育不全,肠蠕动缓慢且容易出现腹胀、胃潴留等胃肠喂养不耐受表现。

资料显示,胎龄 <34 周的早产儿喂养不耐受的几率是 34 .8 %,胎龄>34周的早产儿喂养不耐受的几率是 13 .5 %;而体重≤1 500 g者喂养不耐受几率为 68 .51 %,体重>1 500 g 者喂养不耐受几率为 11 .73 %。

说明胎龄越小,出生体重越低,胃肠功能成熟程度愈低,喂养不耐受几率越高。

新生儿喂养不耐受的临床表现及相关高危因素分析目的:探究新生儿喂养不耐受的临床表现及相关高危因素分析。

方法:对2011年8月-2014年6月笔者所在医院收治的2286例新生儿的临床资料进行回顾性分析。

结果:2286例新生儿中,发生新生儿喂养不耐受210例(9.2%),其中足月儿FI发生率为4.4%(93/2133),早产儿FI发生率为76.5%(117/153),且胎龄越小,FI发生率越高。

210例FI患儿出生时胎龄较小者发生喂养不耐受时以腹胀、胃潴留和排便不畅多见,而胎龄较大者以呕吐多见;喂养不耐受主要症状多发生于开奶喂养后的7 d内;多因素Logistic回归分析后得出,低体重、早产儿、开奶时间、开始排便时间、宫内窘迫、新生儿窒息、感染性疾病是FI 的危险因素。

结论:FI好发于早产儿,经肠道喂养后的第1周是其发生的高危时期,临床需密切观察FI发生的临床症状及体征,并针对相关风险因素加以防治,以此改善FI患儿的临床预后。

标签:新生儿;喂养不耐受;临床表现;高危因素新生儿喂养不耐受(FI)是新生儿时期胃肠功能紊乱所致的喂养障碍症候群,常影响新生儿营养的摄入,进而易诱发新生儿其他并发症,降低新生儿存活率,因此积极防治FI,以提高新生儿生存质量[1]。

本文将对2011年8月-2014年6月笔者所在医院收治的210例FI患儿的临床资料进行回顾性分析,以观察FI临床表现,分析相关风险因素,为临床防治提供理论依据,现将结果报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2011年8月-2014年6月笔者所在医院出生的新生儿,排除先天性消化系统畸形者、合并新生儿坏死性小肠结肠炎等,需禁食>5 d者、出院或死亡日龄≤7 d内者及入院日龄≥7 d者、严重心肝肾功能障碍者。

共有2286例符合筛选要求而作为本文被选对象。

1.2 喂养不耐受评定标准经喂养后有不同程度呕吐、腹胀、排便不畅等体征;日均呕吐≥3次;连续3 d喂养的奶量未增加,甚至奶量减少;腹胀但肠鸣音正常;每次喂养前检查胃潴留量超过前次喂养量的1/3;有排便动作,但12 h内无自主排便,经灌肠可排出较多大便。

早产儿喂养不耐受随着医学技术的进步,早产儿的死亡率逐步下降,随之而来是一系列的营养策略问题,如配方奶、奶强化剂和静脉营养液的临床应用。

喂养不耐受是坏死性小肠结肠炎(NEC)的早期表现,胃潴留>3.5ml 或大于一次喂养量的33%提示NEC高风险,而NEC是早产儿的一个重要的死亡原因,NEC在极低出生体重儿中的发生率达7%。

早产儿喂养不耐受主要表现为频繁呕吐、腹胀、胃潴留、便秘等;因此早产儿喂养不耐受的诊断及有效的治疗尤为重要。

一、喂养不耐受的诊断:目前尚无统一诊断标准。

2000年国内首次提出新生儿喂养不耐受的诊断标准:在新生儿经胃肠喂养时出现频繁呕吐(≥3次/d);奶量不增或减少(>3d);胃潴留量>前次喂养量的1/3。

2005年有学者提出早产儿喂养不耐受的诊断依据:空腹腹围增长超过2cm,或较前一次显著增加;或一次胃潴留量>3ml/kg;或反复呕吐;或粪便愈创木脂反应阳性。

二、早产儿喂养不耐受的原因1.早产儿胃肠功能不成熟早产儿由于胃肠神经肌肉及激素受体发育不成熟,胃肠功能弱尤其是胃肠动力差。

胎龄小于31周的早产儿,小肠呈低幅而无规律地收缩,几乎没有推进性活动,随着胎龄的增长,蠕动的频率、振幅和时间逐渐增加,并能向下移行;早产儿结肠动力也不成熟,易出现胎粪排出延迟。

另外早产儿的胎粪的成分(糖蛋白、糖类、钙、铜、铁和磷)较足月儿有所不同,胎粪较稠厚、黏稠,难于排出,胎粪易积聚在乙状结肠及直肠内,阻塞肠腔,引起肠道功能功能障碍,患儿逐渐表现不安、喂养不耐受,严重者可有呕吐、腹胀等低位肠梗阻表现。

因而胎龄越小,胃肠功能发育越不成熟,喂养不耐受的发生率越高。

有研究表明早产儿中小于胎龄儿有更高的发生喂养不耐受的概率。

2.疾病因素围生期窒息、胎盘异常、围生期感染、呼吸系统疾病、机械通气等是喂养不耐受危险因素,而产前糖皮质激素的使用、胎龄、体重、早期开奶是喂养不耐受的保护性因素。

伴有较大动脉导管未闭的早产儿发生喂养不耐受的机会增多。

早产儿喂养不耐受临床特征分析

发表时间:2017-10-27T16:00:06.163Z 来源:《医师在线》2017年7月上第13期作者:王卉群

[导读] 早产儿的生理功能没有发育成熟,身体的各项指标都没有达到标准,死亡率是很高的,对其高质量的喂养是关键。

湖北省黄冈市浠水县妇幼保健院新生儿科湖北省黄冈市 438200

摘要:早产儿的生理功能没有发育成熟,身体的各项指标都没有达到标准,死亡率是很高的,对其高质量的喂养是关键,但是在实际的临床中,喂养不耐受的情况时有发生,对婴儿的发育是不利的,因此,我们要对患儿进行周到细致的护理,在临床诊疗中要早期发现导致喂养不耐受的相关因素,并依据实际情况及时采取措施,诱导他们胃肠功能的成熟,加快早产儿对营养物质的消化、吸收,提升临床的护理质量,积极处理喂养不耐受问题,确保早产儿的健康成长。

关键词: 早产儿; 喂养不耐受; 临床特征; 影响因素

1.资料与方法

1.1一般资料:

将我院2012年2月至2014年10月收治的64例早产儿纳入本次研究,并选取同期出生的64例早产儿喂养耐受组作为对照。

两组入选的早产儿消化道均发育正常,排除先天性消化系统畸形、先天性心脏病、先天性遗传代谢性疾病,日龄超过7d 的胎儿。

不耐受组男 40 例,女24例;出生孕周30~ 36周,平均孕周( 32.5± 3.6)周。

耐受组男44例,女 20 例; 出生孕周 31~36 周,平均孕周( 32.8 ± 3.8)周。

两组早产儿在性别比、孕周比较上P> 0.05,差异无统计学意义。

1.2方法:

研究方法: 针对我院 2012 年 2 月至 2014 年10 月收治的 64 例早产儿出生时的胎龄、体重、有无窒息等影响早产儿喂养不耐受的相关因素,根据临床资料进行回顾性临床分析。

临床治疗方法: 对入院后的早产儿进行保暖护理,如有早产儿缺氧,则予以吸氧治疗,并采取积极有效的措施以预防早产儿的各种临床并发症,以达到对症处理,并以《中国新生儿临床营养支持应用指南》中的相关规定为参照依据,为 64 例早产儿提供健康合理的营养支持方案。

若早产儿胎龄小于34周,体重小于 1.5 kg,吮吸能力较弱或者完全无吮吸能力,则采取间歇性鼻胃管予以喂养; 若早产儿吮吸能力较好,又或体重大于1.5 kg,胎龄超过34周,则采取橡胶乳头予以吮吸喂养。

提倡早产儿尽量进行母乳喂养,如果没有产生母乳,则应采取以上相应的方案对早产儿予以临床配方奶喂养。

2.结果

经上述单因素分析,2 组患儿在性别、民族、产妇年龄、产妇孕产次数、分娩方式、胎儿宫内窘迫方面比较无显著差异( P > 0.05),而在胎龄、出生体质量、开奶时间、排便时间、呼吸机使用、新生儿黄疸、胎膜早破、妊娠期高血压、妊娠期糖尿病等方面比较有显著差异( P < 0.05) 。

将上述单因素分析中具有显著差异的变量赋值进行 Logistic 回归分析发现,早产儿出生体质量较轻、开奶时间较晚、排便时间较晚、呼吸机使用、新生儿疾病及母亲妊娠期特有疾病等均为早产儿喂养不耐受的独立危险因素( P < 0.05) 。

3.讨论

早产儿呕吐、腹胀、胃潴留等喂养不耐受表现,是由于早产儿食管括约肌发育不成熟及胃肠动力、胃排空能力等胃肠功能不成熟而引起,临床资料分析显示,早产儿胎龄越小,其消化系统的运动协调能力越差,胃肠激素水平也相对越低,因此,与足月儿相比,早产儿的胃排空能力相对延迟,并且由于早产儿食管功能障碍,也容易造成胃食管反流。

在早产儿开始喂养后 1 周内,多开始发生喂养不耐受,国内外关于新生儿喂养的有关实验研究表明,新生儿在开始喂养的 1 周内,其胃肠激素水平明显升高,此研究亦从临床角度证明了早产儿喂养的最关键的时间是肠道喂养后 1 周,所以,作为临床医生,此时更要注意对早产儿喂养不耐受现象的观察与监测。

本次研究发现,作为观察组的不耐受早产儿,其窒息率的情况显著高于耐受组( P < 0.05) ,且不耐受组的胎儿在胎龄与体重情况上均显著低于耐受组( P <0.05) ,差异有统计学意义。

综上所述,影响早产儿喂养不耐受的因素与早产儿的胎龄、体重密切相关,出生时缺氧窒息等因素会促使早产儿发生喂养不耐受的情况。

因此对早产儿喂养不耐受的发生因素尽早的进行干预,将有利于改善早产儿喂养的耐受性。

4.早产儿喂养不耐受的护理措施

4.1选择合适的乳类

早产的母乳中的成分和足月的母乳是不一样的,其中的营养价值的生物学功能更加适合早产儿的需求,对早产儿的消化与促进胃排空都是很有利的,选择对应母乳能够很好减轻早产儿的喂养不耐受情况。

早产儿的配方奶:若喂牛奶或者是奶粉就需要从稀到稠的喂养,早期喂养早产儿应用 2:1或者是 3:1 的奶进行喂养,随着早产儿的日龄增加,早产儿胃肠道能够适应后就可以改为全奶喂养了。

4.2合理的开奶时间

因为早产儿的生理、解剖都有其自身的特点,他们的消化系统功能还不成熟,喂养方法就要根据早产儿的实际情况来选择。

若体重小于 1500g、吸吮力很差、吞咽反射弱并时有青紫的早产儿,喂养时间可以适当进行延长。

若是一般情况良好,没有并发症产生的极低体重儿,在出生后 4 小时开奶是最好的,低出生体重儿的开奶时间要依据他们的实际情况尽早开奶,如果发生了宫内窘迫、窒息的早产儿,要在禁食1-2d 后再开奶,这些需要禁食的早产儿出生12-24h内要静脉补充氨基酸,24h后进行脂肪乳的补充。

开奶的奶液为母乳或者是早产儿的配方奶,开奶量一次为 1-2ml,每 3h 进行喂养 1 次。

若在喂养时发生了不耐受的情况要马上停止喂养。

4.3早期微量喂养与非营养性吸吮

早期的微量喂养指的是早产儿在出生后 24 小时之内给予的较少量的奶水喂养,奶量要从 0.1-24ml/(kg?d) 开始喂养。

有相关的研究表明:对喂养时胃残余量大于 40% 的早产儿分别应用禁食与微量喂养 6-12ml/(kg?d), 发现微量喂养恢复出生体重的时间、住院时间等都比禁食早产儿显著缩短了,结果表示:早期微量喂养在早产儿中是比较适合使用的。

非营养性吸吮(NNS)指的是早产儿不能经口喂养的情况下,让他们吸吮未开孔的橡胶乳头的做法,这样对早产儿的胃肠道分泌能够起到一定的促进作用。

4.4加强环境管理

光线要适宜,要降低光源对早产儿的刺激,比如,在晚上时可以应用较暗的壁灯,培养早产儿的日夜作息规律,或者可以在早产儿的暖箱外面盖上一条毯子,使光线暗下来,使光线对视网膜造成的病变机会降低。

要减少噪音、器械活动的声音,不要突然的发出高频的声

音,对各种报警要做出快速的反应,要马上关掉报警声;不要在早产儿的身边大声讲话,也不要在室内播放音乐,这可能会增加早产儿的颅内压发生,使 SaO2 下降,对他们的生长不利等。

应用衣物或者是毛巾做一个“鸟巢”状,让早产儿能够舒服躺着,并能增加其安全感。

在为早产儿使用氧气罩时,要选择较大尺寸的氧气罩,使得早产儿的双臂能自由地贴近脸部,促进其行为的发展。

极低体重儿的中枢神经系统发育还不成熟,如果护士对其进行仓促或者是突然的接触会使其受到惊吓,增加能量的消耗。

因此,护士在为早产儿进行操作时要集中进行,动作要轻柔、缓慢,不可粗暴,在对早产儿进行护理的前后要先进行安抚,比如在测量 T、P、R 时、鼻饲时,都要进行安抚,增加早产儿的安全感。

5.结束语

综上所述,本研究发现在胎龄小于等于 32 周与胎龄大于 32 周早产儿中 FI 的影响因素不全相同。

因此,在临床防治早产儿 FI 的工作中,应注意将胎龄 32 周前后早产儿区别对待。

在小于等于32 周早产儿中尽量减少有创呼吸机的使用率和机械通气时间,在大于 32 周早产儿中积极防治感染,所有早产儿呼吸暂停时推荐应用副作用更小的枸橼酸咖啡因,从而减少 FI 的发生率,提高早产儿近期及远期的生存质量。

参考文献:

[1]唐小丽. 肠道菌群多样性在喂养不耐受早产儿中的作用研究[D].重庆医科大学,2014.

[2]何丽兰. 极低出生体重儿喂养不耐受与胃液pH值的相关性研究[D].暨南大学,2014.

[3]谭举方,朱晓芳,周艳玲,毛利平. 早产儿喂养不耐受的相关因素分析与治疗进展[J]. 中国妇幼保健,2014,02:320-322.

[4]刘菊敏. 口服益生菌联合早期微量喂养对早产儿并发症及免疫功能的影响[D].泰山医学院,2014.。