高密度沉淀池处理工艺介绍参考文档

- 格式:ppt

- 大小:4.52 MB

- 文档页数:24

生产性中置式高密度沉淀池简介高密度沉淀池是近年来从国外引进的新池型,同机械搅拌澄清池相比,高密度沉淀池做了以下几个方面改进:·将混合区、絮凝区与沉淀池分离,并改为矩形结构,以简化池型,少占用地;·沉淀分离区下部设污泥浓缩区;·在浓缩区与混合部分之间设污泥外部循环。

部分浓缩污泥由泵回流到机械混合池,与原水、混凝剂充分混合、通过机械絮凝形成高浓度混合絮凝体,然后进入沉淀区分离;·采用有机高分子絮凝剂,絮凝过程中投加PAM助凝剂,以提高矾花凝聚效果,加快泥水分离速度。

·沉淀部分设置斜管,进一步提高表面负荷。

·沉淀区下部按浓缩池设计,大大提高污泥浓缩效果,含固率可达6%以上。

经上述改进后,高密度沉淀池在水质适应性和抗冲击性上比机械加速澄清池更强。

而且在理论上出水水质会更好。

根据半生产性试验,它的上升流速可达6mm/s,超过了斜管沉淀池和机械搅拌澄清池,使占地更小。

这种工艺在世界范围已逐步得到运用。

我国新疆乌鲁木齐20万m3/d水厂就采用了高密度沉淀池。

目前已正常运行。

上海南市水厂也做了高密度澄清池的试验,取得了良好的效果。

高密度沉淀池的缺点是由于布置比较分散,絮凝与沉淀之间虽然增设了导流墙,但还存在配水不均匀的现象,尤其在大型水厂中,会直接影响到出水水质。

另外,高密度沉淀池原是得利满公司的专利产品,设备、材料价格较贵,投资很高,下图为高密度沉淀池运行示意图。

中置式高密度沉淀池则是我院结合了机械加速澄清池和高密度沉淀池的长处开发出具有独立知识产权的新池型。

原水加药并注入回流污泥后先在池体中心的混合区充分混合,再送入两侧的絮凝区与池体内的回流污泥充分接触絮凝,加强絮凝效果,在此过程中加入PAM助凝剂以提高泥水分离效果。

由于污泥回流形成了高浓度的混合液,因此絮凝时间可以大幅缩短,整流后通过两侧的出水通道由上而下进入沉淀区,在沉淀区进行泥水分离,沉淀水经斜管、集水槽汇流出水,污泥则在沉淀区下部进行浓缩,底部设浓缩刮泥机,浓缩后的污泥部分再回流到原水进水管,多余污泥进行排放和处理。

高密度沉淀池技术工艺简介一、高密度沉淀池的工作原理高密度沉淀池主要的技术是载体絮凝技术,这是一种快速沉淀技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒(如细砂),利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的“生长”及沉淀。

美国EPA对载体絮凝的定义是通过使用不断循环的介质颗粒和各种化学药剂强化絮体吸附从而改善水中悬浮物沉降性能的物化处理工艺。

其工作原理是首先向水中投加混凝剂(如硫酸铁),使水中的悬浮物及胶体颗粒脱稳,然后投加高分子助凝剂和密度较大的载体颗粒,使脱稳后的杂质颗粒以载体为絮核,通过高分子链的架桥吸附作用以及微砂颗粒的沉积网捕作用,快速生成密度较大的矾花,从而大大缩短沉降时间,提高澄清池的处理能力,并有效应对高冲击负荷。

与传统絮凝工艺相比,该技术具有占地面积小、工程造价低、耐冲击负荷等优点。

自20世纪90年代以来,西方国家已开发了多种成熟的应用技术,并成功用于全球100多个大型水厂。

二、高密度沉淀池的典型工艺根据国内外资料,高密度沉淀池的典型工艺主要有以下几种:1 Acfiflo®工艺Actiflo®工艺是由OTV—Kruger公司(威立雅水务集团的工程子公司)开发,自1991年开始在欧洲用于饮用水及污水处理,其特点是以45~150 m的细砂为载体强化混凝,并选用斜管沉淀池加快固液分离速度,表面负荷为80~120 m/h,最高可达200 m/h,是目前应用最为广泛的载体絮凝技术。

国内已有部分水厂引进了该技术,如2004年上海浦东威立雅自来水有限公司临江工程项目中即采用了Actiflo®快速沉淀工艺;北京市第九水厂针对原水低温、低浊、高藻的情况,在二期沉淀池改造工程中采用了Actiflo®高效沉淀池工艺。

2 DensaDeg®工艺DensaDeg®高密度澄清池是由法国Degremont(得利满)公司开发,可用于饮用水澄清、三次除磷、强化初沉处理以及合流制污水溢流(CSO)和生活污水溢流(SSO)处理。

densadeg高密度沉淀池技术规程

Densadeg高密度沉淀池技术规程包含以下步骤:

1. 反应池:反应池是整个工艺的核心部分,采用Densadeg专利技术。

在

这里,理化反应,如晶质的沉淀-絮凝或其它特殊类型的沉淀反应均发生。

2. 搅拌:反应池分为两部分,每部分的絮凝能量有所不同。

中部絮凝速度快,由一个轴流叶轮进行搅拌,该叶轮使水流在反应器内循环流动。

周边区域的活塞流善导致絮凝速度缓慢。

3. 投料:投入混凝剂的原水通常进入搅拌反应器的底部,絮凝剂加在涡轮桨的底部。

4. 聚合物的投加:聚合物的投加过程应在特定的条件下进行,以确保最佳的絮凝效果。

5. 分离和排水:完成絮凝后,高密度沉淀池将完成固液分离,上清液可被排出并进一步处理,而沉淀物则被排入沉淀池底部。

6. 维护和监控:为了保持高密度沉淀池的高效运行,应定期进行维护和监控。

这包括检查设备的运行状况、测量水质参数以及调整操作参数等。

上述规程仅供参考,具体操作请根据实际情况调整。

高密度沉淀池的工作原理更新时间:3-4 15:55高密度沉淀池主要的技术是载体絮凝技术,这是一种快速沉淀技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒(如细砂),利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的“生长”及沉淀。

美国EPA对载体絮凝的定义是通过使用不断循环的介质颗粒和各种化学药剂强化絮体吸附从而改善水中悬浮物沉降性能的物化处理工艺。

其工作原理是首先向水中投加混凝剂(如硫酸铁),使水中的悬浮物及胶体颗粒脱稳,然后投加高分子助凝剂和密度较大的载体颗粒,使脱稳后的杂质颗粒以载体为絮核,通过高分子链的架桥吸附作用以及微砂颗粒的沉积网捕作用,快速生成密度较大的矾花,从而大大缩短沉降时间,提高澄清池的处理能力,并有效应对高冲击负荷。

与传统絮凝工艺相比,该技术具有占地面积小、工程造价低、耐冲击负荷等优点。

自20世纪90年代以来,西方国家已开发了多种成熟的应用技术,并成功用于全球100多个大型水厂。

高密度沉淀池的典型工艺更新时间:3-4 16:04高密度沉淀池的典型工艺有:1 Acfiflo®工艺Actiflo®工艺是由OTV—Kruger公司(威立雅水务集团的工程子公司)开发,自1991年开始在欧洲用于饮用水及污水处理,其特点是以45~150 m的细砂为载体强化混凝,并选用斜管沉淀池加快固液分离速度,表面负荷为80~120 m/h,最高可达200 m/h,是目前应用最为广泛的载体絮凝技术。

国内已有部分水厂引进了该技术,如2004年上海浦东威立雅自来水有限公司临江工程项目中即采用了Actiflo®快速沉淀工艺;北京市第九水厂针对原水低温、低浊、高藻的情况,在二期沉淀池改造工程中采用了Actiflo®高效沉淀池工艺。

2 DensaDeg®工艺DensaDeg®高密度澄清池是由法国Degremont(得利满)公司开发,可用于饮用水澄清、三次除磷、强化初沉处理以及合流制污水溢流(CSO)和生活污水溢流(SSO)处理。

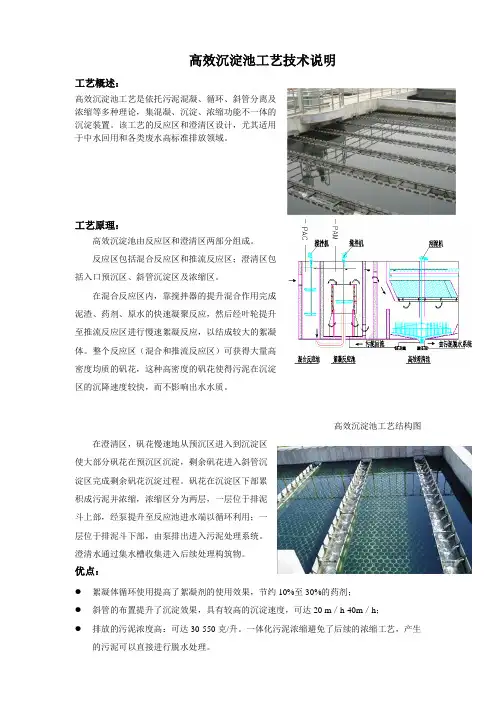

高效沉淀池工艺技术说明工艺概述:高效沉淀池工艺是依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论,集混凝、沉淀、浓缩功能不一体的沉淀装置。

该工艺的反应区和澄清区设计,尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。

工艺原理:高效沉淀池由反应区和澄清区两部分组成。

反应区包括混合反应区和推流反应区;澄清区包括入口预沉区、斜管沉淀区及浓缩区。

在混合反应区内,靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应,然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应,以结成较大的絮凝体。

整个反应区(混合和推流反应区)可获得大量高密度均质的矾花,这种高密度的矾花使得污泥在沉淀区的沉降速度较快,而不影响出水水质。

高效沉淀池工艺结构图在澄清区,矾花慢速地从预沉区进入到沉淀区使大部分矾花在预沉区沉淀,剩余矾花进入斜管沉淀区完成剩余矾花沉淀过程。

矾花在沉淀区下部累积成污泥并浓缩,浓缩区分为两层,一层位于排泥斗上部,经泵提升至反应池进水端以循环利用;一层位于排泥斗下部,由泵排出进入污泥处理系统。

澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物。

优点:●絮凝体循环使用提高了絮凝剂的使用效果,节约10%至30%的药剂;●斜管的布置提升了沉淀效果,具有较高的沉淀速度,可达20 m/h-40m/h;●排放的污泥浓度高:可达30-550克/升。

一体化污泥浓缩避免了后续的浓缩工艺,产生的污泥可以直接进行脱水处理。

●耐冲击负荷:对进水波动不敏感。

●处理效率高,单位面积产水量大,占地面积小,土建投资低,尤其适用于改扩建工程;污泥回流的重要性污泥回流能增强絮凝作用,去除SS,去除SS是靠絮体的吸附,沉淀池的沉淀污泥回流在池底刮至泥斗中,污泥循环采用污泥泵从泥斗中抽取回流至絮凝池。

沉淀池中的污泥有一定凝絮性能,污泥的回流增加了污水的悬浮物,在一定程度上形成一个絮凝体的污泥层,回流污泥颗粒能够增加絮体的沉降速度,同时污泥中的生物絮体的絮凝吸附作用能够较大程度的提高污染物的去除率,起到强化一级处理的效果,同时可以避免过量投加药剂。

1高密度沉淀池基本原理、运行特点介绍高密度澄清池( DENSADEG®)是由法国得利满公司开发研制并获专利的一种池型,在欧洲已经应用多年,该池表面水力负荷可达 23m3 /( m 2·h),在水质适应性和抗冲击负荷能力上比机械搅拌澄清池更强,效率更高,出水水质更好,占地面积更小,而且在寒冷地区便于修建外围护结构保温。

1.1高密度澄清池基本原理和构成高密度澄清池综合了斜管沉淀和泥渣循环回流的优点,其工作原理基于以下五个方面:(1)原始概念上整体化的絮凝反应池;(2)推流式反应池至沉淀池之间的慢速传输;(3)泥渣的外部再循环系统;(4)斜管沉淀机理;(5)采用混凝剂+高分子助凝剂。

高密度澄清池的工艺构成可分为反区、预沉- 浓缩区、斜管分离区三个主要部分,详见图 1。

(1)反应区在该区进行物理—化学反应。

反应区分为两个部分,具有不同的絮凝能量,中心区域配有一个轴流叶轮,使流量在反应区内快速絮凝和循环;在周边区域,主要是柱塞流使絮凝以较慢速度进行,并分散低能量以确保絮状物增大致密。

加注混凝剂的原水经高密度澄清池前部的快速混合池混合后进入反应区,与浓缩区的部分沉淀泥渣混合,在絮凝区内投加助凝剂并完成絮凝反应。

经搅拌反应后的出水以推流形式进入沉淀区域。

反应池中悬浮固体( 絮状物或沉淀物) 的浓度保持在最佳状态,泥渣浓度通过来自泥渣浓缩区的浓缩泥渣的外部循环得以维持。

因此,反应区可获得大量高密度、均质的矾花,以满足接触絮凝要求。

这些絮状物以较高的速度进入预沉区域。

(2)预沉—浓缩区絮凝物进入面积较大的预沉区时流入速度放缓,这样可避免造成絮凝物的破裂及涡流的形成,也使绝大部分的悬浮固体在该区沉淀。

沉降的泥渣在澄清池下部汇集并在刮泥机的持续工作中浓缩。

浓缩区分为两层,分别位于排泥斗上部和下部。

上层使循环泥渣浓缩,泥渣在该区的停留时间为几小时,部分浓缩泥渣在设于污泥泵房的螺杆泵的作用下循环至反应池入口,以维持最佳的固体浓度,使低浊水和短时高浊水均能在最佳浊度条件下被澄清。

高密度沉淀池技术说明一、概述高密度沉淀池为污泥体外循环接触絮凝与斜管沉淀的组合,其集絮凝、沉淀、污泥浓缩功能为一体,采用体外泥渣回流系统,在同一构筑物中完成深层阻碍沉淀和浅层斜管沉淀。

高密度沉淀池由絮凝区、斜管区、沉淀区、浓缩区、泥渣回流系统、剩余泥渣排放系统组成。

运行过程为∶原水加注混凝剂后经快速混合进入絮凝池,并与沉淀池浓缩区的部分沉淀泥渣混合,在絮凝区加入PAM并利用螺旋桨搅拌器完成絮凝反应。

经搅拌后的水以推流方式进入沉淀区。

在沉淀区中泥渣下沉,澄清水通过斜管区分离后由集水槽收集出水。

沉降的泥渣在沉淀池底部浓缩,浓缩泥渣一部分通过螺杆泵回流与原水混合,多余部分由螺杆泵排出。

加注混凝剂的原水经快速混合后进入絮凝池,并与沉淀池浓缩区的部分沉淀泥渣混合,在絮凝区中加入絮凝剂并完成絮凝反应。

反应采用螺旋桨搅拌器。

经搅拌反应后的水以推流方式进入沉淀区。

在沉淀区中泥渣下沉,澄清水进一步经斜管分离后由集水槽收集出水。

沉降的泥渣在沉淀池下部浓缩,浓缩泥渣的上层用螺杆泵回流与原水混合,以维持最佳的固体浓度,底部多余的泥渣由螺杆泵排出。

二、主要特点①特殊的絮凝反应器设计。

该单元是为有利于污泥循环的快速絮凝,又是为有利于矾花增长的慢速絮凝而设计的,兼具物理和化学反应。

应用有机高分子絮凝剂结合投加聚合物,可以形成均质絮凝体及高密度矾花。

②从絮凝区至沉淀区采用推流过渡。

反应池分为两个部分,具有不同的絮凝能量,中心区域配有一个轴流叶轮,使流量在反应池内快速絮凝和循环,产生的流量约10 倍于处理流量∶在周边区域,主要是推流使絮凝以较慢的速度进行,并分散低能量以确保絮凝物增大致密。

③从沉淀区至絮凝区采用可控的外部泥渣回流。

部分污泥在反应池内循环,通过全面控制的外部污泥循环来维持均匀絮凝所需的较高污泥浓度,适应性增强。

④采用斜管沉淀布置。

将剩余矾花从该单元内去除,最终产生优质的水。

⑤具有污泥浓缩功能,无需额外的浓缩装置。

高密度沉淀池为污泥体外循环接触絮凝与斜管沉淀的组合,其集絮凝、沉淀、污泥浓缩功能为一体,池深较大、池子总高6.7m。

高密度沉淀池技术工艺简介一、高密度沉淀池的工作原理高密度沉淀池主要的技术是载体絮凝技术,这是一种快速沉淀技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒(如细砂),利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的“生长”及沉淀。

美国EPA对载体絮凝的定义是通过使用不断循环的介质颗粒和各种化学药剂强化絮体吸附从而改善水中悬浮物沉降性能的物化处理工艺。

其工作原理是首先向水中投加混凝剂(如硫酸铁),使水中的悬浮物及胶体颗粒脱稳,然后投加高分子助凝剂和密度较大的载体颗粒,使脱稳后的杂质颗粒以载体为絮核,通过高分子链的架桥吸附作用以及微砂颗粒的沉积网捕作用,快速生成密度较大的矾花,从而大大缩短沉降时间,提高澄清池的处理能力,并有效应对高冲击负荷。

与传统絮凝工艺相比,该技术具有占地面积小、工程造价低、耐冲击负荷等优点。

自20世纪90年代以来,西方国家已开发了多种成熟的应用技术,并成功用于全球100多个大型水厂。

二、高密度沉淀池的典型工艺根据国内外资料,高密度沉淀池的典型工艺主要有以下几种:1 Acfiflo®工艺Actiflo®工艺是由OTV—Kruger公司(威立雅水务集团的工程子公司)开发,自1991年开始在欧洲用于饮用水及污水处理,其特点是以45~150 m的细砂为载体强化混凝,并选用斜管沉淀池加快固液分离速度,表面负荷为80~120 m/h,最高可达200 m/h,是目前应用最为广泛的载体絮凝技术。

国内已有部分水厂引进了该技术,如2004年上海浦东威立雅自来水有限公司临江工程项目中即采用了Actiflo®快速沉淀工艺;北京市第九水厂针对原水低温、低浊、高藻的情况,在二期沉淀池改造工程中采用了Actiflo®高效沉淀池工艺。

2 DensaDeg®工艺DensaDeg®高密度澄清池是由法国Degremont(得利满)公司开发,可用于饮用水澄清、三次除磷、强化初沉处理以及合流制污水溢流(CSO)和生活污水溢流(SSO)处理。

高密度沉淀池技术说明一、概述高密度沉淀池为污泥体外循环接触絮凝与斜管沉淀的组合,其集絮凝、沉淀、污泥浓缩功能为一体,采用体外泥渣回流系统,在同一构筑物中完成深层阻碍沉淀和浅层斜管沉淀。

高密度沉淀池由絮凝区、斜管区、沉淀区、浓缩区、泥渣回流系统、剩余泥渣排放系统组成。

运行过程为∶原水加注混凝剂后经快速混合进入絮凝池,并与沉淀池浓缩区的部分沉淀泥渣混合,在絮凝区加入PAM并利用螺旋桨搅拌器完成絮凝反应。

经搅拌后的水以推流方式进入沉淀区。

在沉淀区中泥渣下沉,澄清水通过斜管区分离后由集水槽收集出水。

沉降的泥渣在沉淀池底部浓缩,浓缩泥渣一部分通过螺杆泵回流与原水混合,多余部分由螺杆泵排出。

加注混凝剂的原水经快速混合后进入絮凝池,并与沉淀池浓缩区的部分沉淀泥渣混合,在絮凝区中加入絮凝剂并完成絮凝反应。

反应采用螺旋桨搅拌器。

经搅拌反应后的水以推流方式进入沉淀区。

在沉淀区中泥渣下沉,澄清水进一步经斜管分离后由集水槽收集出水。

沉降的泥渣在沉淀池下部浓缩,浓缩泥渣的上层用螺杆泵回流与原水混合,以维持最佳的固体浓度,底部多余的泥渣由螺杆泵排出。

二、主要特点①特殊的絮凝反应器设计。

该单元是为有利于污泥循环的快速絮凝,又是为有利于矾花增长的慢速絮凝而设计的,兼具物理和化学反应。

应用有机高分子絮凝剂结合投加聚合物,可以形成均质絮凝体及高密度矾花。

②从絮凝区至沉淀区采用推流过渡。

反应池分为两个部分,具有不同的絮凝能量,中心区域配有一个轴流叶轮,使流量在反应池内快速絮凝和循环,产生的流量约10 倍于处理流量∶在周边区域,主要是推流使絮凝以较慢的速度进行,并分散低能量以确保絮凝物增大致密。

③从沉淀区至絮凝区采用可控的外部泥渣回流。

部分污泥在反应池内循环,通过全面控制的外部污泥循环来维持均匀絮凝所需的较高污泥浓度,适应性增强。

④采用斜管沉淀布置。

将剩余矾花从该单元内去除,最终产生优质的水。

⑤具有污泥浓缩功能,无需额外的浓缩装置。

高密度沉淀池为污泥体外循环接触絮凝与斜管沉淀的组合,其集絮凝、沉淀、污泥浓缩功能为一体,池深较大、池子总高6.7m。

高效沉淀池工艺描述

高效沉淀池工艺是将混合、絮凝、沉淀高度集成一体,由混合区、絮凝区、沉淀区和浓缩区及泥渣回流系统和剩余泥渣排放系统组成。

投加混凝剂后的原水经快速混合后进入絮凝池,并与沉淀池浓缩区的部分沉淀污泥混合,在絮凝区中投加助凝剂,并采用特制的搅拌器,透过集中但缓慢的搅拌动作与污水混合完成絮凝反应。

经搅拌混合反应后的水以推流方式进入沉淀区。

在沉淀区中,泥水分离,澄清水进一步经斜管分离后由集水槽收集出水。

沉降的泥渣在沉淀池下部浓缩,浓缩泥渣的上层用螺杆泵回流,以维持最佳的固体浓度,底部多余的泥渣由螺杆泵排除。

图高效沉淀池工艺流程示意图

传统工艺与高效沉淀池工艺比较如下表。

表传统絮凝沉淀工艺与高效沉淀池工艺比较表。

高密度沉淀池工艺浅析作者:徐奇峰来源:《中国新技术新产品》2015年第18期摘要:本文主要介绍了高密度沉淀池工艺、工作原理及组成,同时介绍了高密沉淀池在电厂原水处理系统中实际运行情况。

关键词:高密度沉淀池;特点;原理;水质中图分类号:X703 文献标识码:A一、前言沉淀池作为去除水中悬浮物的主要设施之一,在水行业得到了广泛的应用。

沉淀池在经历了平流式、竖流式和辐流式沉淀池之后,近年来,新型的一种高密度沉淀池应用越来越广泛。

下面便以浙江绍兴滨海热电厂原水预处理系统高密度沉淀池为例,对该工艺做一个系统的介绍,供大家参考。

二、沉淀池工艺选择常规的混合反应沉淀池将絮凝式反应池与斜板式沉淀池组合在一起,原水进入隔板式絮凝池。

通过在垂直水流方向设置翼片,使水流产生高频漩涡,为药剂和水中颗粒的充分接触提供了微水动力学条件,并产生密实的矾花,得到理想的絮凝效果。

与常规的混合反应沉淀池相比,高密度沉淀池增加了机械搅拌混合方式,从而增强了抗击水量变化的能力。

根据高密度沉淀池的进水流量调节机械搅拌电机转速来控制搅拌速度梯度,使混合效果达到最佳。

同时高效沉淀池增加了外部污泥回流系统,所以对水质的抗击能力特别强,进水水质可以在很大的范围内变化,当浊度高达10000NTU时也能正常运行。

从技术上来看,高密度沉淀池占地面积小,处理效果好,进水水质变化影响小,加药量小,且占地面积较常规沉淀池要小,因此浙江绍兴滨海热电厂原水处理系统最终确定采用高密度沉淀池技术。

三、原水净化原理高密度沉淀工艺是在传统的平流沉淀池的基础上,充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论,把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。

主要基于4个机理:独特的一体化反应区设计、反应区到沉淀区较低的流速变化、沉淀区到反应区的污泥循环和采用斜管沉淀布置。

原水进入凝聚区,在此投加凝聚剂,通过搅拌器快速混合,发生凝聚反应,生成小颗粒矾花;后进入絮凝区,投加助凝剂,在搅拌叶轮作用下与沉淀/浓缩区回流泥渣接触反应生成大颗粒矾花;出水慢速地经过推流式反应区进入沉淀区,这样可避免矾花破碎,并产生涡旋,使大量的悬浮固体颗粒在该区均匀沉积。