高考语文小说阅读专项复习-分析小说的情节

- 格式:docx

- 大小:35.66 KB

- 文档页数:24

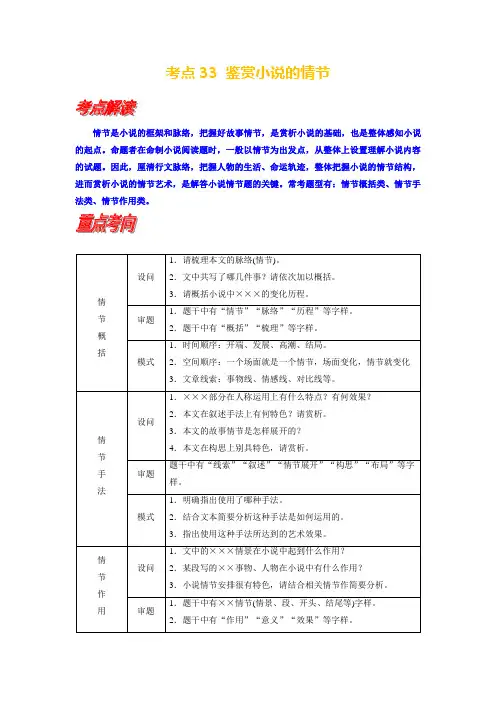

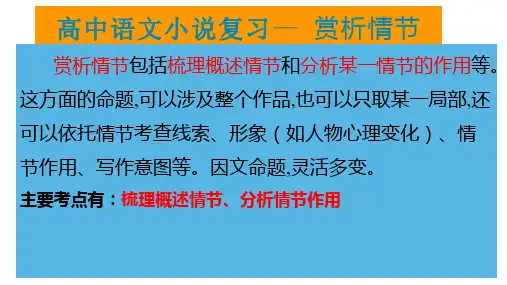

考点33 鉴赏小说的情节情节是小说的框架和脉络,把握好故事情节,是赏析小说的基础,也是整体感知小说的起点。

命题者在命制小说阅读题时,一般以情节为出发点,从整体上设置理解小说内容的试题。

因此,厘清行文脉络,把握人物的生活、命运轨迹,整体把握小说的情节结构,进而赏析小说的情节艺术,是解答小说情节题的关键。

常考题型有:情节概括类、情节手法类、情节作用类。

情节概括设问1.请梳理本文的脉络(情节)。

2.文中共写了哪几件事?请依次加以概括。

3.请概括小说中×××的变化历程。

审题1.题干中有“情节”“脉络”“历程”等字样。

2.题干中有“概括”“梳理”等字样。

模式1.时间顺序:开端、发展、高潮、结局。

2.空间顺序:一个场面就是一个情节,场面变化,情节就变化3.文章线索:事物线、情感线、对比线等。

情节手法设问1.×××部分在人称运用上有什么特点?有何效果?2.本文在叙述手法上有何特色?请赏析。

3.本文的故事情节是怎样展开的?4.本文在构思上别具特色,请赏析。

审题题干中有“线索”“叙述”“情节展开”“构思”“布局”等字样。

模式1.明确指出使用了哪种手法。

2.结合文本简要分析这种手法是如何运用的。

3.指出使用这种手法所达到的艺术效果。

情节作用设问1.文中的×××情景在小说中起到什么作用?2.某段写的××事物、人物在小说中有什么作用?3.小说情节安排很有特色,请结合相关情节作简要分析。

审题1.题干中有××情节(情景、段、开头、结尾等)字样。

2.题干中有“作用”“意义”“效果”等字样。

模式×××情节(事物)在文中有……作用,突出了……,表现了……结尾题型设问1.小说为什么要以……结尾?(结尾这样安排有何作用?)谈谈你的看法。

2.探究结尾的意蕴(特点和艺术效果)。

3.×××情节中,作者使用了“欧·亨利笔法”,试作简要分析。

高考语文小说阅读专项复习:分析小说的情节含练习题及答案 (一)为了备考高考语文,阅读小说是必不可少的一个复习环节,而分析小说情节则是其中的重点。

掌握了分析小说情节的方法,不仅可以更好地理解小说,还能够提高分析能力和阅读能力。

今天我们就来探讨一下高考语文小说阅读专项复习——分析小说的情节。

一、情节的含义与重要性情节是小说中最基本的构成要素之一,是精神活动与事件的总和。

小说情节是对毕生经历和成果的高度浓缩,它能够传达出作者的深刻思想,使读者在阅读过程中产生共鸣。

因此,分析小说情节是读懂和领悟小说内涵的重要途径之一。

二、分析小说情节的方法1.了解小说的整体结构在分析小说情节前,要首先了解整个小说的结构,包括小说的主题、情节线、名字、人物等。

了解整个小说的结构可以帮助我们更好地分析情节,理解小说的故事脉络。

2.把握小说的关键事件小说中的事件可以分为主线和次线,而主线的发展就是小说的情节发展。

因此,要把握小说中的关键事件,理解事件发展的原因和影响,以及事件背后反映的作者思想。

3.分析人物的性格特点小说情节的铺陈往往是由人物行为所推动的。

因此,要分析人物的性格特点,理解他们的行为背后所隐藏的心理,进而分析情节的发展。

4.体会小说的情感倾向情感是小说的重要组成部分,也是情节发展的推动力之一。

在分析小说情节时,要体会小说的情感倾向,理解小说所表达的情感要素,从中分析情节的发展和转折点。

三、情节分析练习题及答案1. 《骆驼祥子》中,祥子的命运极其坎坷,同时,故事情节也充满着阴暗的色彩。

请问,这个小说的情节由哪些元素构成?答案:这个小说的情节由祥子的悲惨命运、社会不公、人性的扭曲、毒瘤般的环境等元素构成。

2. 《傲慢与偏见》中,伊丽莎白和达西相识之初,他们对彼此都有很大的偏见,而经过一系列事件之后,他们的关系得到了转变。

请问,在小说情节的发展过程中,伊丽莎白和达西的性格特点和行为有哪些变化?答案:在小说情节的发展过程中,伊丽莎白变得更加成熟,思想更加开放,胆识更加豁达,而达西则表现出更多对爱情的态度和情感,逐渐摆脱了高傲自大的心态。

小说情节知识清单一、情节结构(一)单线结构1.顺序:开端、发展、高潮、结局示例:《林教头风雪山神庙》是如何展开的2.倒叙:将小说的高潮或结尾部分前置示例:《祝福》在结构上采用什么记叙顺序?这种手法有什么作用3.插叙:在叙述故事中插入其他故事示例:分析《林教头风雪山神庙中》中“林教头沧州遇故旧”的叙述方式及作用。

4.补叙:补充与之相关的事情示例:《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲,作者使用什么叙述方式解释“同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?”并分析其妙处。

答案:插叙,造成叙事的波澜,也让读者在惊异与顿悟的情感呈现中感受到作品的艺术魅力。

5.平叙:同时叙述同一时间发生在不同地点的两件或两件以上的故事,又叫“分叙”示例:在《水浒传》,《林海雪原》,《烈火金刚》,《铁道游击队》等长篇小说中都有精采的运用。

(提示:一般地说,平叙也只有在写较长的文章时才用得上)(二)复线结构1.明线与暗线:明线叙故事,暗线写主题示例:分析鲁迅小说《药》的明线和暗线,并提炼主题鲁迅写的小说《药》就是如此。

故事的明线是:清末年间,华老栓的儿子小栓得了痨病,人们说此病吃了血馒头就好了,所以老栓等到一天清早衙门杀人,就拿着洋钱去买用囚犯血染的馒头,并匆匆拿回家给小栓吃。

此文暗线是:老栓去取血馒头那天清早,被杀的囚犯是革命者夏瑜,小栓就是吃的他的血馒头,但这剂“药”并没把小栓的病治好。

小栓最终还是被痨病夺去了生命。

作者就将这明暗两线交*,结成双环连套——在本文结局的坟场上,让小栓的墓和夏瑜的墓错落地挨在一起,小栓的母亲、夏瑜的母亲又都在给儿子上坟、烧纸……《药》的主题:“愚昧的群众享用革命者的鲜血,不是医治病苦的良药;资产阶级脱离群众的革命,不是疗救中国社会的良药。

”就自然而然地从坟地里奔出来了。

2.蒙太奇结构:镜头组合,立体感,省去交代与过渡示例:先秦作品《弾歌》“断竹、续竹、飞土、逐宍(古“肉”字)”使用了什么叙事手法?有什么作用?答案:使用了蒙太奇手法,四个词,就是四个镜头,四个镜头组合起来,就形成一幅完整的古代原始人类劳动狩猎的画面,真实的再现了古代人类的劳动过程。

第2节分析小说情节考点探讨情节题几乎是高考小说阅读中的必考题。

命题角度主要有三:①梳理、概括情节,②分析情节内在关系和特定情节作用,③分析情节安排特色和技巧。

这一考点,有四点需引起关注:①立足于情节本身,如情节之间的内在关联。

②着眼于情节,为主题、人物服务。

③切口较小,选一关键文字,要求对情节特点和作用分析。

④也可以把情节安排的特点及合理性作为探究题的探究点。

——记知识,提能力一、情节概述题题型特点和做法把握故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者一般以此为出发点,而设题的第一步就是概述故事情节。

考查形式主要有:①用一句话或简明的语句概述故事情节;②文中共写了哪几件事,请依次加以概述;③概述小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

对小说情节的概述要注意以下几个方面:①从理清小说的结构层次,寻找线索,抓住重要场面、重要事件等几方面概括文章的主要情节;②答题时对事件的概述,应按照“何时、何地、何原因、何人做何事”的格式加以概括(材料本身未涉及的除外,尤其是“何人”“做何事”不能省);③由于事件的复杂性,我们在概括时,要避免前后情节的相互交错;④要注意题干要求涉及的对象,做到前后一脉贯通。

二、情节特点题题型特点和做法这种题型主要要求分析情节安排上的特点和情节技巧。

多以下面几种形式考查:①小说情节安排(某一处情节)有何特点,②开头(或结尾)有何妙处。

情节特点的分析应包括两个方面:(1)情节安排评价①就全文来说有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

②就开头结尾来说有首尾呼应式。

作用是使结构紧密、完整。

③就开头来说有倒叙式,如《祝福》先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。

起到制造悬念的作用。

④就结尾来说有戛然而止、留下空白式。

此外,还有出人意料式,喜剧、悲剧式等。

⑤贯穿情节的线索。

高考语文小说阅读专项复习分析小说的情节情节是小说中用以表现主题或人物性格的一系列有组织的生活事件。

高考试题中的情节考查有较强的综合性,往往与小说环境、人物、主题紧密结合。

值得注意的是近年考查重点的变化,即由过去直接要求概括或梳理情节转变为要求分析人物的心理变化、分析某一情节作用,对情节手法(叙述技巧、情节安排技巧)的分析也趋于精细化。

对小说情节的理解和分析是高考文学类文本小说阅读考查中命题的热点,常设题型有以下三类:概括情节、分析情节手法、分析情节作用。

知识回顾一、情节安排技巧1.线索。

小说的线索既是贯穿整个作品情节发展的脉络,也是结构全文的脉络。

其目的是贯穿全文情节,把全文的人物、事件串联起来,使作品浑然一体,结构完整严谨。

2.悬念。

悬念是作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。

通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。

如2016年全国I I卷《战争》的开头。

3.铺垫。

也称铺叙衬垫,即为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物以做衬垫蓄积气势,突出主旨。

4.伏笔。

伏笔是作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作出提示或暗示。

使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前后因果更分明。

5.照应。

照应是篇章间的某些内容在不同部位的互相关照与呼应。

使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

如《祝福》的开头和结尾。

二、情节叙述手法1.叙述方式(1)顺叙:按照时间(空间)的先后顺序来写。

情节发展脉络分明,层次清晰。

(2)倒叙:不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述。

可以制造悬念,引人入胜。

(3)插叙:在叙述主要事件的过程中,根据表达需要,暂时中断主线而插入另外一些与中心事件有关的内容的叙述。

(4)补叙:也叫追叙,在行文中用一小段话对前边说的人或事做一些补充的交代,补充另一件与之有关的事件,使事件的整个过程更加清晰完整。

(5)平叙:就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。

通常是先叙一件事,再叙另一件。

2.叙述人称(1)第一人称:第一人称以身临其境的口吻叙述,只能局限于叙述人的所见所闻,会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

(2)第二人称:严格来说,第二人称算不上一种叙述视角。

以对话的口吻叙述,拉近了叙述者与人物之间的距离,增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

(3)第三人称:以客观旁述的口吻叙述,它可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉读者,能比较直接、客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间的限制,反映现实比较灵活自由。

3.叙述视角(1)全知视角。

“全知视角”大多见于传统小说,一般以第三人称为主。

叙述者处于全知全能的地位,作品中的人物、故事、场景等无不处于其主宰之下、调度之中。

叙述者凌驾于整个故事之上,洞察一切,随时对人物的思想及行为做出解释和评价。

(2)有限视角。

“有限视角”是限知限觉的视角,以第一人称“我”的角度去叙述事件的过程,特点是叙述讲究遮蔽作者的意图,故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断和评价,不足之处是叙述的眼光往往较为主观,带有偏见和感情色彩,只能限于“我”的所见所闻所感。

三、情节的作用1.开头段的类型及作用(1)一般式开头:开门见山,点明主旨;引出下文,为后面情节做铺垫;交代故事发生的时间、地点。

(2)设疑式(或悬念式)开头:提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。

作用:引起读者的思考和阅读兴趣;造成悬念,引出下文的情节;突出人物形象;揭示小说的主题。

(3)写景式开头:交代故事发生的地点或背景,增加故事的真实性;渲染气氛;烘托人物心情。

(4)直切式开头:小说直接切入场景,将读者置于情节之中,现场感与参与感强烈。

2.中间情节的作用(1)从结构上看,起过渡、承上启下的作用。

结合文本具体分析如何承上,如何启下。

(2)从表达上看,起衬托、对比、铺垫等作用。

如果描写的物象是次要物象,且与主要物象在形象、意境和情感上一致,作用就是正面烘托、衬托、铺垫;如果描写的物象不一样,意境或情感不一致,其表达作用就是反衬、对比。

(3)从内容上看,起扩展思路,丰富内涵,具体展示,深化主题或照应前文的作用。

3.结尾段的类型及作用(1)欧·亨利式(或出人意料式)结局。

从内容看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;从结构看,在结尾出其不意地揭示真相,而真相通常出乎意料,回扣前面的情节又能发现一切又在情理之中;从人物看,可以更加突出人物形象;从主题看,可以突出文章主题。

如莫泊桑的《项链》,女主角最后才知道项链是假的,这个结局既出人意料,又在情理之中。

(2)悲剧式结局。

从主题看,能更好地深化主题;从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格;从表达效果看,这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

(3)大团圆式(喜剧式)结局。

从阅读者看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;从主题看,凸显美好人性,符合大众审美,容易引起读者的共鸣。

(4)以景作结式结局。

从结构看,照应标题,首尾呼应;从情节看,暗示情节发展、故事结局;从人物看,烘托人物;从主题看,升华主题;从读者看,言有尽而意无穷,留给读者以无限想象空间。

(5)留白式结局。

留给读者充分的想象空间,可以进行艺术的再创造。

方法指导一、情节概括三法1.理结构先给文章各段落标上序号,然后按照情节的开端、发展、高潮和结局来切分文章层次,进而梳理情节,把握小说的矛盾冲突。

如果是全篇,看故事的起因、发展、高潮、结局在文中是怎样表现的;如果是局部,要留心构成故事发展的一连串细节,留心人物性格、心理、情感的变化过程。

2.寻线索线索是贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是某人、某物、某种情感、某个事件,还可以是时间、空间。

阅读小说抓住线索是把握小说故事发展的关键。

线索有单线和双线两种,双线一般分明线、暗线两种。

3.抓场面一般一个场面可以梳理为一个情节。

小说中的场面就是不同时间人物活动的场所。

如《林教头风雪山神庙》就可按照林冲活动的地点概括情节:酒店遇故交、市场买刀寻敌、看管草料场、风雪夜山神庙复仇。

【解题思路】(1)根据结构来梳理。

事件的发展过程一般分为开端、发展、高潮和结局,阅读时先给文章各段标上序号来划分文章层次,进而梳理情节。

(2)根据场景来梳理。

一般一个场景可以梳理为一个情节。

小说中的场景就是不同时间下人物活动的场所,理清了场景,小说的情节也就基本明了了。

(3)根据线索来梳理。

线索是整个作品情节发展的脉络,它可以是某个人物、事物、事件、某种情感心理变化,还可以是时间、空间。

抓住线索是把握小说故事发展的关键。

二、情节作用分析五思考1.从情节与情节的关系角度考虑就全文来说,小说的情节主要有两方面的作用:一是内容上为塑造人物、表现主题服务,为情节发展服务;二是结构上呼应标题、设置悬念、照应文段、埋下伏笔、为后面情节做铺垫、推动情节发展等。

要考虑到小说情节的位置,如开头情节的作用,中间情节的作用,结尾情节、插叙情节的作用。

2.从情节与人物的关系角度考虑也就是情节本身对人物性格塑造上的具体作用。

常用答题术语:塑造了怎样的人物形象,表现了人物怎样的性格或精神,刻画了人物怎样的心理等。

3.从情节与环境的关系角度考虑突出(烘托、交代)人物活动的环境,使环境更具典型性等。

4.从情节与主题的关系角度考虑一般来说是点题、突出主题或揭示主旨。

常用答题术语:揭示(表达、寄托、暗示)了怎样的主题,起到了深化主题、突出主题的作用。

5.从情节与读者的关系角度考虑往往是设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考等。

【解题思路】(1)内容方面。

①对环境的作用:交代/突出人物活动的环境,使环境更具典型性。

②对人物的作用:塑造人物……形象,表现人物……性格或精神,刻画人物……心理,使人物形象更加丰满。

③对主题的作用:揭示(表达、寄托、暗示)……主题,点明(深化、突出、丰富)……主题。

④对读者感受的作用:设置悬念,吸引读者的注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考。

如《祝福》中祥林嫂惨死的情节,引发了读者对作品意蕴和人物命运的深入思考和探究。

(2)结构方面。

照应前文;承上启下;作为线索,贯穿全文;设置悬念;埋下伏笔;为后面情节做铺垫;推动故事情节发展;使情节曲折生动等。

三、情节手法赏析四角度1.叙述人称和叙述视角第一人称,使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情;第二人称,便于感情交流;第三人称,不受叙述者的见闻和感情的约束,相对自由。

2.叙述的方式和顺序顺叙:脉络分明,层次清晰;倒叙:制造悬念,引人入胜;插叙:使情节更完整,内容更充实。

时空交叉:历史和现实交映,古今对照,凸显主题等等。

3.表达的方式和表现手法主要体现在对细节的描写中,如常用的描写手法、抒情手法和各种修辞手法。

4.情节安排的技巧悬念的主要作用是吸引读者,引人入胜;抑扬使文势曲折多变,增强作品的可读性;照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑;伏笔可使全文前后呼应,结构更严谨;铺垫蓄积气势,突出文章主旨;突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

【解题思路】(1)点明情节手法或技巧。

阅读题目后结合文本内容准确分析对应文本所运用的艺术手法的技巧。

(2)结合文本内容,理清情节思路。

结合文本情节分析所运用的手法有什么作用,联系小说的三要素进行分析,有时需要分析读者效果。

对点训练>>>>文学类文本阅读[适用于新高考地区]斗寒图冯骥才老沈和我,还有国画系另一名教师潘大年,是二十多年前北京国立艺术专科学校的老同学。

在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳,随时都会因波涛骤起而覆舟落水【注】,我一直暗暗为他揪心,同时预感到祸事迟早要飞到他头上。

想到这儿,我饭也没吃,戴上一顶厚厚的棉帽子,去他家看他。

我推开门。

只见老沈坐在一张破旧的、掉了漆皮儿的小圆桌前。

手里捏着一个六边形的白瓷小酒盅闷闷独酌。

他见我来了,没有起身,只略略抬一抬他胡茬浓密的稍尖的下巴,叫我坐在他对面。

他穿着一件对襟的黑绸面的中式小棉袄,紧紧包着瘦瘦的身子。

他头发白了不少,梳成老年式的背头,但头发硬,总有一些不服贴地翘起来,散开,并像野草那样横竖穿插着。

我俩像在小酒店偶然同桌的陌客,都在喝自己的闷酒。

这时,他站起身,走到墙角的画案前,在毡子上铺开一张雪白的画纸,磨好墨,又从墙上的筷子篓里取出一支长锋、尖头磨秃的狼毫画笔。

老沈手握笔管,对平展展的白纸凝视片刻。

忽然,他的双眉就像受惊的燕子的一双翅膀抖动一下,仿佛胸中有股激情奔涌上来。