中国古代各种代称

- 格式:doc

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:12

中国古代称谓大全中国是一个礼仪之邦,在称谓方面很讲究,主要有尊称和谦称,其它有自称、他称、鄙称、专称、代称、惯称等。

一、尊称尊称,也叫敬称,是对谈话对方表示尊敬的称呼,表示尊称所用的词叫做敬辞.按敬辞的词性分三种情况:(一)是直接用表敬称的代词,一般是单音节词,常用的有“汝、尔、子、而、公、君”等,这些均可译作”您.(二)是用名词来代替代词称呼对方,这种词都是双音节词,这种称呼又有三中形式:一般的尊称用“先生、吾子”等;也可用对方所在的处所或手下的人来代表对方,常用的有“足下、陛下、阁下、执事、左右”等;还有用官职身份尊称对方的,如“大王、大夫、将军、公子”等。

这些名词也都可译为“您”,陛下是专称君主皇帝,可不译,官职身份的也可不译(三)是用形容词来称呼与对方有关的人物行为,这种词一般是双音节词,前一个为形容词,后一个为与人物有关的名词.常见的有:尊:尊府、尊兄、尊驾、尊夫人;贤:贤弟、贤妻仁:仁兄、仁弟贵:贵体(有问候意)、贵姓、贵庚;高:高朋、高亲、高邻、高见;大:大礼、大作、大驾。

这些词一般都不需要翻译.这些敬辞随着社会的发展发生了变化,以上一二两种情况到现在基本不用了;而第三种普遍仍用,这些称呼既很尊重对方,又有亲切感,语言气氛也很和谐.二、谦称谦称,表示谦虚的自称.用来表示谦称的词叫做谦辞。

可以分两种情况来认识和掌握。

一种是用某些名词来代替代词“我”。

又可分以下四类:一类是用自己的姓或名表示谦下.“苏子与客泛舟赤壁之下.”(《赤壁赋》)用姓;“季父愈闻汝丧之七日.”(《祭十二郎文》)用名。

二类是用“臣、仆、某、小人”自称,表示歉下。

“仆以口语遇遭此祸。

”(《报任安书》)“某自幼熟读兵书。

”(《失街亭》)三类是妇女往往用“妾、婢、奴、奴婢”等表示歉下。

“同是被逼迫,君尔妾亦然。

”(《孔雀东南飞》)四类是君主常用“寡人(寡得之人)、不毂(不善之人)、孤(孤独之人)”表示谦下。

寡人之于国也,尽心焉耳矣.”(《孟子·梁惠王上》)这些谦称都可译成”我”。

古代主要称谓一、对丈夫的称谓1、良人古时叫丈夫“良人”,从中我们不难看到古代丈夫们光辉高大的形象,古诗里就有“妾家高楼连苑起,良人持戟明光里“,”良人”一词显示不出男女性别,妻子称自己的丈夫为“良人”;丈夫称自己的妻子亦为“良人”;从这可以看出当时男女地位还是比较平等的,但这种不加区别也给夫妻间称呼带来很多不便。

2、郎后来根据《说文解字》,为“良”字音义上加以区别;在“良”右边加“阝”,变成“郎”;在“良”左边加“女”,变成“娘”。

“郎”就代表丈夫,李白有“郎骑竹马来,绕床弄青梅”,义山诗有“刘郎已恨蓬山远,又隔蓬山一万丛”,花间词中有“问郎花好侬颜好”。

3、郎君单音节词太甜腻了,于是在前面或后面加一个字变双音词,即“郎”字后面加一个“君”字;在“娘”字后面加一个“子”字,成了表示亲昵的“郎君”、“娘子”。

(注:起先,“娘子”一词仅用青春妙龄的少女。

大约到了唐代就成了妻子的称呼)妻子称丈夫为“郎君”,是对丈夫的雅称,丈夫称妻子为“娘子”,是对妻子的爱称。

4、官人宋代,是南北文化交流的时代,也是称谓较多的朝代。

宫廷中出现了“官家”一词;平民百姓中,有了“官人”这一称谓。

有的妻子称自己的丈夫为“官人”。

至今,民间仍对新婚夫妻戏称为“新郎官”、“新娘子”。

最知名的代表人物就是:西门大官人,从这个称呼可看出随着宋代理学的兴盛。

5、老爷老爷,仅限于官宦人家对老公的称呼,其在家中的尊贵地位不言而喻。

6、外人,外子在宋代,妻子有称自己的丈夫为“外人”的,也有称“外子”的,丈夫则称自己的妻子的除“娘子”外,7、相公京剧、越剧、黄梅戏里面有拉长了声音的一声娇呼“相——公——”。

可见这个称呼古8、先生“先生”,近代以来,也称“丈夫”为先生.有本意,有引伸意,也有通假意。

有特指,也有泛指。

就其本意而言,古代“父兄”、“道士”这两重意思已不多用。

而其最基本的含义似乎是“老师”。

《辞海》“先生”目下载:“《礼记•曲礼上》:‘从于先生,不越路而与人言。

我国古时的年龄代称对某些年龄不直说而使用代称,是古代一种习俗。

为了帮助阅读古代文学作品,现介绍常见的几种年龄代称:孩提:指需人提抱的乳哺婴儿,又称“孩抱”、“孩稚”、“孩孺”和“孩乳”。

童龀:儿童换齿叫“龀”,如《愚公移山》有“有遗男,始龀”。

童龀,泛指年幼者,如《后汉书》有“年皆童龀”。

垂髫:古时童子头发下垂,因用以指童年或儿童。

又称“垂发”,如《后汉书》有“老夫童稚垂发戴白满车下”。

总丱:也称总角。

束发为两角之形。

是男女未冠笄者之称,泛指童年。

如《诗经》有“总角丱兮”;《颜氏家训》有“总丱之子必先入学”。

豆蔻:喻处女,常指十三、四岁女子。

如杜牧诗云“娉娉袅袅十三馀,豆蔻梢头二月初”。

束发:古时男孩十五岁是成童的年龄,要把头发扎结起来。

所以,“束发”被用来称呼十五岁的男子。

如《大戴记》有“束发而就大学”。

及笄:“笄”是古代妇女用来固定头发的簪。

《公羊传》有“女十五而笄”是说女孩十五岁后就要用“笄”把头发结束起来,表示已经成年。

于是“及笄”便成了十五岁女子的代称。

又,《国语》有“既笄而孕”。

故,“及笄”也指到了可以出嫁的年龄。

弱冠:《礼记》说“二十岁曰弱冠”。

古时二十岁行冠礼,因未达壮年,故称弱冠。

后世指二十左右的男子,或泛指年少者。

破瓜:古时文人将“瓜”字拆成两个“八”字,用以纪年。

二八就是十六。

古诗文中常见“破瓜”或“二八”,大多是指十六岁的女子。

另,也指六十四岁,即八八六十四。

如,吕岩赠张洎诗有“功成当在破瓜年”。

而立:《论语》有“子曰:吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命……”。

后世,便用“而立”指代三十岁,用“不惑”代指四十岁,用“知命”作为五十岁的代称。

但,为了表示谦虚,五十岁的人常自称为“未知之年”,也作“半百之年”。

花甲:古时用天干与地支纪年,错综搭配,六十年为一个甲子,周而复始。

因此,后世常用“花甲”借指六十岁。

也作“耳顺之年”。

古稀:唐朝杜甫《曲江诗》有“人生七十古来稀”。

中国的古称有哪些中国作为一个文明古国,有着悠久的历史和博大精深的文化底蕴,几千年来形成了许多富有特色的古称和别名。

以下将介绍一些中国的古称。

一、中华:中华是中国的古称之一,源于古代华夏族的部落名称。

相传黄帝是中华民族的始祖,他的名字中的“华”成了后来的称谓。

中华一词也出现在《诗经》中,意味着中国的尊严和荣耀。

中华是中外通用的称呼,代表着华夏文明和中国的独特地位。

二、中国:中国是当前最常用的称谓,是以秦朝统一中国为标志的时期所采用的大一统的国名。

中国这个词最早出现在《战国策·楚策一》中,并逐渐成为中国这片土地的代称。

这个名字既指国家,也包含了中华民族和中国地理上的范围。

三、天朝:天朝是中国古代一种封建社会中皇帝的称号,也可以看作是对中国的另一种称谓。

天朝一词流传于东汉末年,意味着天子至高无上的地位,以及中国是“天下”的中心。

四、中土:中土是中国佛教中对中国的称呼,与佛教概念中的“西天极乐世界”相对应。

佛教将中国看作富饶、可胜任佛法传播的地方,因此称之为中土。

这个称呼也常常用来代指中国这个国家。

五、赤县:赤县是中国古代的一个谐音称呼,源于春秋时期赤翟国(今河南省西华县)的名字。

后来赤翟国灭亡后,人们用赤县来指代中国。

这个称呼主要出现在文学作品和诗词中,意味着对中国乡土之情和红色的象征。

六、炎黄:炎黄是中国文化的象征之一,也是对中华民族起源的称呼。

相传黄帝是中国人的祖先,他在黄河流域传播了火的文明,所以被称为炎黄。

炎黄一词体现了中国民族的尊严和自豪。

七、天下:天下是中国古代封建社会中的一种权力象征和称呼,被称为“天下”是指统一的国家疆域。

这个称号体现了古代帝王的霸权意识,表明他们具有统治全国的权威。

以上是中国的一些古称,每个称呼都有着不同的历史背景和文化内涵,充分展现了中国这个古老国度的多样性和独特性。

这些称谓与中国的历史、文化和地理紧密相连,体现了中国人民对祖国的热爱和自豪感。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢生活常识分享中国帝王、太子和后宫的称谓大全导语:中国古代帝王的称谓,除了称王、称皇帝、称谥号、称庙号、称年号以外,还有一些别称,散见于一些典籍当中。

平时读书,搜集了一些。

下面列出中国古代帝王的称谓,除了称王、称皇帝、称谥号、称庙号、称年号以外,还有一些别称,散见于一些典籍当中。

平时读书,搜集了一些。

下面列出一些,供大家参考。

1、皇王:对君王的敬称,犹言大王。

见于《诗经。

大雅。

文王有声》:“四方攸同,皇王维辟,皇王烝哉。

”朱熹《集传》:“皇王,有天下之号,指武王也。

”2、皇祖:帝王的祖先。

明朝规定,朝廷祭告宗庙,高祖以上概称皇祖。

3、皇辟:帝王的别称。

《隋书。

王劭传》:“皇辟出者,皇,大也;辟,君也。

大君出,盖谓至尊受命出为天子也。

”4、主:古代对国君的称呼。

《商君书。

君臣》:“故国治而地广,兵强而主尊。

”5、主上:臣下对国君的称呼。

《资治通鉴》卷二一四,李林甫曰:“此主上家事,何必问外人。

”6、主公:臣下对君主的称呼。

《三国志。

蜀志。

法正传》:“或谓诸葛亮曰:'法正于蜀郡太纵横,将军宜启主公,抑其威福。

’7、主君:国君的别称。

《墨子。

贵义》:“且主君亦尝闻汤之说乎?”8、君:君主、天子。

《尚书。

大禹谟》:“奄有四海,为天下君。

”9、君王:对帝王的称呼。

《国语。

吴语》:“今君王不察,盛怒属兵,将残伐越国。

”10、人主:人民的主宰,指君主。

《商君书。

慎法》:“人主莫能世。

中国古代称谓大全中国人的称呼,实质上就是一部中国文化的发展史,其中蕴含着中华民族悠久的文化历史的沉淀与变迁。

中国人的称呼是宗法、习俗、等级、地位、声望等的反映,尊长、后辈、上级、下属各有各的一套称呼,谁也不能逾越。

从称呼中我们可以看到国人对宗法礼制、尊卑长幼等礼法习俗的重视,对官职、科举的表示方式。

古往今来,中国人的称呼既反映出了人们对于成功的观念,又透射着一种“自卑下之道”的“谦恭精神”,这种人生精神,必定要在人们的语言、称呼中体现出来。

1、宗族称谓祖上:最早的祖先称为始祖。

后世的皇帝一般以他们可知的祖宗作为始祖,如宋朝以僖祖作为始祖。

后世的人在修家谱、作家传时,也往往喜欢攀附古代的名人为自己的始祖。

如曹操、曹植、曹睿祖孙三代就分别把曹振铎、姬姓、虞舜称作曹氏家族的始祖。

太祖:始封之君也就是王朝的建立者为太祖。

如三国魏以曹操为太祖,唐以李渊为太祖,宋以赵匡胤为太祖,明以朱元璋为太祖,清以努尔哈赤为太祖。

太祖是一朝的开国之君,所以他的太庙百世不迁。

祖宗:是对始祖及先世中有功德者的尊称。

从我国汉代开始,凡是创业的国君死后,他们的庙号一律为祖,如汉称刘邦为高祖,唐称李渊为高祖等等。

凡是有功德的帝王死后,他们的庙号一律称为宗,如汉称文帝刘恒为太宗,唐称李世民为太宗等。

子嗣、太宗、小宗:古代宗法制度规定,同一始祖的嫡系长房继承系统为大宗、余子为小宗。

宗子:大宗的嫡长子叫宗子。

对大宗来讲,他是家长;对于小宗来讲,他是族长,宗子继承始祖的爵位,主持始祖庙的祭祀。

世子:世子也就是太子,古代的“世”与“太”字意义相通。

支子:古代把嫡长子以外的其它儿子称为支子。

嫡子:古代把正妻所生的儿子称作嫡子。

同时也指正妻所生的长子。

嫡子有继承父亲地位的权力,在社会地位上远远高于庶子。

别子:古代把诸侯嫡长子以外的儿子都叫别子。

庶子:古代把妾所生的儿子称作庶子,庶子的地位比嫡子低,不能承奉祖庙的祭礼和承袭父祖的地位。

嗣子:无子而以他人之子作为儿子,既为嗣子。

在事业单位考试中常常出现一些关于名词指代的考法,常出现的类型为:下列词语与代称对应正确的是:如“巾帼——女性”。

在出现这类似的考法时,由于古代的词汇的含义与现代词汇含义的差异,很多同学在拿到这类题时常常很难选出正确答案。

在这里我总结了一些相关词汇以帮助大家记忆。

一、古代器物代称1.墨:松使者。

传说唐玄宗用的墨土,有一道士是墨精,号松使者。

2.纸:楮先生。

传说纸是由楮叶造的;又称“剡藤”,浙江嵊县剡溪产的藤枝制造。

3.砚台:石虚中。

石虚中被封过即墨侯,又为人器度方圆。

4.小船:蚱蜢。

小船很轻快,像小虫一样,所以叫蚱蜢。

5.书信的别称:鸿、鸿雁、尺牍、尺素、函杞。

6.钱的别称:泉、方孔兄、邓通、阿堵物、青蚨、上清童子。

7.扇:仁风、便面。

仁风,系晋朝袁宏因谢安送他扇子,称是“当奉扬仁风”;便面,传说汉朝张敞走马章台街,以扇挡面,故得名。

8.酒的别称:琼、玉液、金浆、家酿、香醪、红友、玉友、欢伯、杯中物、三酉、般若汤、杜康、白堕、曲生、曲秀才、金浆太醴、福水。

9.雪的别称:琼玉、碎玉、冰花、六出、碎琼乱玉。

10.月亮的别称:蟾宫、月宫、玉盘、银钩、婵娟、桂宫、望舒。

11.镜子的别称:菱花,专指女性用:菱花本是水里开的一种花。

二、古代花卉代称1.牡丹:被称为“花中之王”,雅称“贵客”,还有称是“国色天香”、“深色花”“百两金”、“木芍药”、“富贵者”。

2.莲花:是花中“高尚君子”。

美称“花君子”,雅称“净客”,别称“水华”、“水旦”、“水苏”、“泽芝”,还有称“君子者”。

3.月季花:历来被称为“人间不老春”。

她的美称为“月月红”、“四季花”、长寿花“斗雪红”。

4.兰花:“美称”空谷佳人”,雅称“幽客”。

其他有称之为“香祖”、“王者之香”、“天下第一香”、“空谷幽兰”、“话中君子”。

梅、兰、竹、菊共称花中“四君子”。

5.菊花:别称:“黄花”,雅称“寿客”“秋寒”。

还有称“隐逸者”,与兰花、水仙、菖蒲称“花草雅”。

中国古代称谓中国古代称谓大全国是一个礼仪之邦,在称谓方面很讲究,主要有尊称和谦称,其它有自称、他称、鄙称、专称、代称、惯称等。

以下是小编为大家精心整理的中国古代称谓大全,欢迎大家参考!一、人的称谓:(一)称字:幼时命名由父亲长辈命名,成年(男20,女15)取字沈德鸿字雁冰,鲁迅字豫才。

(二)称号:一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感,年龄不限,如李白号青莲居士,白居易号香山居士,李清照号易安居士。

(三)称谥号:古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号,如范仲淹称文正,欧阳修称文忠。

(四)称籍贯:以人的出身地命名,如孟浩然称孟襄阳,柳宗元又称柳河东。

(五)称官名:以人的官名来命名,如杜甫称杜工部。

(六)称官地:以人做官的地方来命名。

如岑参:岑嘉州柳宗元称柳柳州。

(七)古代帝王对贵族功臣的封赐爵号(位):公、侯、伯、子、男(五等)。

二、谦称:1、自称:愚、敝、卑、臣、仆2、帝王自称:孤、寡、朕3、古代官吏自称:下官、末官、小吏4、读书人自称:小生、晚生、晚学、不才、不肖5、古人称自己一方的亲属朋友用家或舍:如家父、家母、家兄、舍弟、舍妹、舍侄6、其他自谦词:尊长者自称:在上晚辈自称:在下老人自称:老朽、老夫女子自谦:妾三、敬称:1、对帝王:万岁、圣上、天子、圣驾、陛下、大王。

2、对将军:麾下。

3、对于对方或对方亲属的敬称用令、尊、贤。

令:令尊(对方父亲)令堂(对方母亲)令兄(对方哥哥)令郎(对方儿子)令爱(对方女儿)。

尊:用来称与对方有关的人和物。

尊上(对方父母)尊公、尊君、尊府(对方父亲)。

尊堂(对方母亲)尊亲(对方的亲戚)尊命(对方的吩咐)尊意(对方的意思)。

贤:称平辈或晚辈。

贤家(指对方)贤郎(对方儿子)贤弟(对方弟弟)。

仁:称同辈友人中长于自己的.人为仁兄。

称地位高的人为仁公。

4、称年老的人为丈,丈人。

唐以后称岳父为丈人,又称泰山。

妻母为丈母,又称泰水。

5、称谓前加“先”表已死,用于敬称地位高的人或年长的人。

中国古代的尊称令尊----尊称对方的父亲;令堂----尊称对方的母亲;令郎----尊称对方的儿子;令嫒----尊称对方的女儿;令亲----尊称对方的亲戚;令高足----尊称对方的学生。

家父----谦辞,对人称自己的父亲;家母----谦辞,对人称自己的母亲;家兄----谦辞,对人称自己的哥哥;小儿--- -谦称自己的儿子;小女----谦称自己的女儿。

亲友间礼貌称呼父母同称高堂、椿萱、双亲、膝下。

父母单称家父、家严;家母、家慈。

父去世称:先父、先严、先考。

母去世称:先母、先慈、先妣。

兄弟姐妹称家兄、家弟、舍姐、舍妹。

兄弟代称昆仲、手足。

夫妻称伉俪、配偶、伴侣。

同辈去世称:亡兄、亡弟、亡妹、亡妻。

别人父母称:令尊、令堂。

虽人兄妹称:令兄、令妹。

虽人儿女称:令郎、令媛。

妻父称:丈人、岳父、泰山。

别人家庭称:府上、尊府。

自己家庭称:寒舍、舍下、草堂。

男女统称:男称须眉、女称巾帼。

夫妻五方去世称:丧偶。

老师称:恩师、夫子。

学生称:门生、受业。

学校称:寒窗、鸡窗。

同学称:同窗。

社交用语和交友称谓初次见面说“久仰”;等候客人用“恭候”;对方来信叫“惠书”;请人帮忙说“劳驾”;托人办事用“拜托”;请人指点用“赐教”;赞人见解用“高见”;求人原谅说“包涵”;老人年龄问“高寿”;客人来到用“光临”;与人分别用“告辞”;看望别人用“拜访”;请人勿送用“留步”;麻烦别人说“打扰”;求给方便说“借光”;请人指教说“请教”;欢迎购买叫“光顾”;好久不见说“久违”;中途先走用“失赔”;赠送作品用“斧正”。

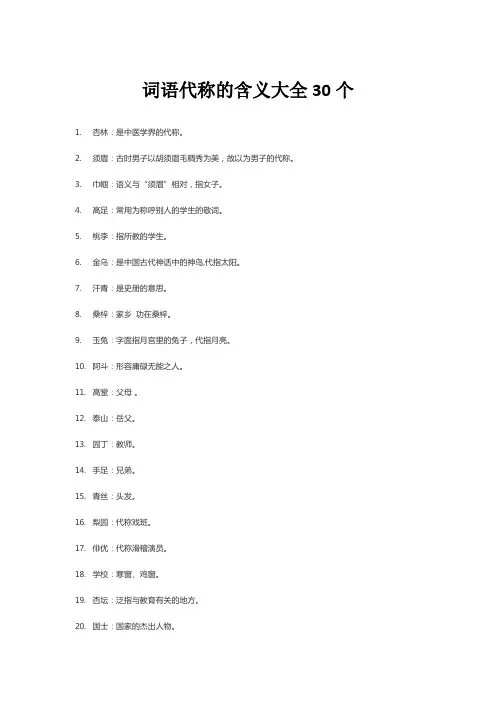

词语代称的含义大全30个

1.杏林:是中医学界的代称。

2.须眉:古时男子以胡须眉毛稠秀为美,故以为男子的代称。

3.巾帼:语义与“须眉”相对,指女子。

4.高足:常用为称呼别人的学生的敬词。

5.桃李:指所教的学生。

6.金乌:是中国古代神话中的神鸟,代指太阳。

7.汗青:是史册的意思。

8.桑梓:家乡功在桑梓。

9.玉兔:字面指月宫里的兔子,代指月亮。

10.阿斗:形容庸碌无能之人。

11.高堂:父母。

12.泰山:岳父。

13.园丁:教师。

14.手足:兄弟。

15.青丝:头发。

16.梨园:代称戏班。

17.俳优:代称滑稽演员。

18.学校:寒窗、鸡窗。

19.杏坛:泛指与教育有关的地方。

20.国士:国家的杰出人物。

21.杜康:被称作酒祖,代指酒。

22.烽火:可以是发出信号,也可以称为警报。

23.桃符:代指对联。

24.鸿雁:指书信往来,或信使。

25.布衣:平民百姓,古代平民不能衣锦绣,也以布衣称没有做官的读书人。

26.尺素:古代用绢帛书写,通常长一尺,因此称书信。

27.骚人:诗人,旧时亦用为国家的代称。

古代帝王、诸侯所祭的土神和谷神。

也指国家。

28.社稷:旧时亦用为国家的代称。

古代帝王、诸侯所祭的土神和谷神。

也指国家。

29.红豆:指相思。

30.肝胆:指真诚的心。

31.拙荆贱内:对自己妻子的谦称。

中国传统称谓大全古代称谓大全1、古代年龄称谓总论:古人的年龄有时不用数字表示,不直接说出某人多少岁或自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。

垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童(髫,古代儿童头上下垂的短发)。

总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。

豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。

弱冠是男子二十岁(古代男子二十岁行冠礼,表示已经成人,因为还没达到壮年,故称“弱冠”)。

而立是男子三十岁(立,“立身、立志”之意)。

不惑是男子四十岁(不惑,“不迷惑、不糊涂”之意)。

知命是男子五十岁(知命,“知天命”之意)。

花甲是六十岁。

古稀是七十岁。

耄(mao)耋(die)指八九十岁。

期颐指一百岁。

不满周岁——襁褓;2~3岁——孩提;女孩7岁——髫年;男孩8岁——龆年;幼年泛称——总角;10岁以下——黄口;13~15岁——舞勺之年;15~20岁——舞象之年;12岁(女)——金钗之年;13岁(女)——豆蔻年华,15岁(女)——及笄之年;16岁(女)——破瓜年华、碧玉年华;20岁(女)——桃李年华;24岁(女)花信年华;至出嫁——梅之年;至30岁(女)——半老徐娘;20岁(男)——弱冠;30岁(男)——而立之年;40岁(男)——不惑之年、强壮之年;50岁——年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年;60岁——花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年;70岁——古稀、杖国之年、致事之年、致政之年;80岁——杖朝之年;80~90岁——耄耋之年;90岁鲐背之年;100岁——期颐。

另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等。

2、古代年岁的别称:总角:指童年。

中国古文称呼

在中国古代,人们之间的称呼通常依据社会地位、年龄和性别来决定。

以下是一些常见的中国古文称呼:

1.君:用于尊称国君、皇帝等地位高的统治者,也可以用于

对长辈或上级的尊称。

2.臣:用于自称作为国君、皇帝等的属下或臣子。

3.朕:指皇帝自己,用于自称。

4.官人:用于对官位较高的人的尊称。

5.夫子:用于对学问深、地位高的学者的尊称。

6.先生:用于对有学问或地位较高的男性的尊称,相当于"

先生"或"先生"。

7.夫人:对已婚女性的尊称,相当于"夫人"或"夫人"。

8.小姐:对未婚女性的尊称,相当于"小姐"。

9.兄长:用于对年纪较大、地位高的男性的亲切称呼,相当

于"兄长"或"哥哥"。

10.弟弟:用于对年纪较小或地位低的男性的亲切称呼,相

当于"弟弟"或"弟弟"。

这些称呼在古代社会中很常见,但现代社会的称呼方式已经有所变化,更多地使用现代化的称谓,如先生、女士、老师等。

古代中国有哪些别称?赤县.神州:赤县、神州之称,最早见于《史记.盂子荀卿列传》,其中提到战国时齐国有个叫驺術的人,他说:“中国名为赤县神州。

”后来人们就称中国为“赤县神州”。

但更多的是分开来用,或称赤县,或称神州。

.华:古同“花”,引申为美丽而有光彩。

对华的解释,一种说法是古代中原地区的人们,自认为自己居住在衣冠整齐而华丽的文明地区,所以自称作华。

《左传疏》:“中国....有服章之美,谓之华。

”另一种说法是:“华"含有赤色之意。

周朝人喜欢红颜色,把红颜色看作吉祥的象征,所以就自称作华。

还有一种说法,华是由我国古称华夏省简而来。

“华”作为中国的简称,历史悠久。

诸华:由于周朝人自称为华,所以周王朝分封的中原许多诸侯国,就称作诸华。

晋代杜预为《春秋左传》作的注解上说:“诸华,中国也。

”中华:秦以前,华夏族称自己的祖国为中国,秦以后,逐渐发展成为一个多民族的国家,因而又有“中华民族”的说法。

“中”即中国,“华”是华夏族的简称。

唐代韩渥诗:“中华地向边城尽,外国云从岛上来”,已把“中华”和“外国”对用。

中华民族是我国各民族的总称。

夏:在古代有“大”的含义。

中国历史上第一个奴隶制国家,是大禹建立的夏王朝,《史记.夏本纪》“禹封国号为夏。

”后来人们就常用“夏”来称呼中国。

华夏:商朝时,由于实行了裕民政治,政治与文化都比以前有所进步,所以居住在中原地区的华夏族和南方、北方的一些少数民族,都向商称臣。

华夏族是当时的主要民族,后来人们就把华夏作为中国的代称。

诸夏:此称类似“诸华”,开始是指华夏民族各诸侯国,以后用来称呼中国。

中夏.方夏.函夏:都是有关中国的代称。

中夏:《后汉书》,“目中夏而布德,瞰四裔而抗棱。

”此后,中夏即指中国。

函夏:汉书》:“以函夏之大汉兮,彼曾何足与比功.”晋朝张景阳《七命》:“王猷四塞,函.夏谧宁。

”禹城.禹迹.萬甸:相传古代洪水滔天,大禹治水造福于世,据说,禹治水后,依山川形势划定九州,所以后世相沿称中国为禹城、禹迹(大禹治水,足迹遍全国)、禹甸(“甸”在这里是治理的意恩)。

古代对人的代称咱中国人啊,从古至今对人可有好多有趣的称呼呢!你想想,要是没了这些丰富多样的称呼,那得多无趣呀!比如说“君子”,这可是对品德高尚之人的尊称哟!就好像那高洁的兰花,在花丛中独自绽放,散发着迷人的芬芳。

咱要是被人称作君子,那心里得多美呀!这不就代表着咱是个正直、有道德的人嘛!再看看“佳人”,那肯定是形容美丽动人的女子呀!就如同那盛开的桃花,娇艳欲滴,让人忍不住多看几眼。

要是说谁是佳人,那肯定是对她容貌的极大赞美呢!还有“壮士”,这一听就是形容那些英勇无畏、有气魄的男子呀!他们就像是那威猛的老虎,充满了力量和勇气,在面对困难和危险时毫不退缩。

你说,这样的称呼是不是特别带劲?还有“雅士”,这是说那些有高雅情趣、有文化修养的人呢!他们就如同那飘逸的白云,自由自在,充满了诗意和浪漫。

咱再说说“老夫”,这一般是年纪稍大的男子对自己的自称呢!是不是有一种历经沧桑的感觉?就好像那古老的松树,虽然历经风雨,但依然屹立不倒。

还有“老妪”,这是形容年老的妇女呀!她们就像那温暖的炉火,虽然不再年轻,但却有着丰富的人生经验和温暖的情怀。

“郎”也是个很有意思的称呼呢!可以是对年轻男子的爱称,也可以是对情人的称呼。

就好像那明亮的星星,闪烁着迷人的光芒。

“娘”呢,那自然是对母亲的称呼啦,母亲可是我们生命中最重要的人呀!她就像那温暖的阳光,照耀着我们成长的道路。

你说,这些古代对人的称呼是不是特别有意思?它们不仅仅是一个简单的称呼,更是蕴含着丰富的文化内涵和情感呢!它们让我们的语言变得更加生动、形象,也让我们感受到了古人的智慧和情感。

就拿现在来说吧,我们虽然有了很多现代的称呼,但这些古代的称呼依然有着独特的魅力呀!有时候,我们用一用这些称呼,还能增添不少乐趣呢!比如说,你叫你的好朋友一声“壮士”,他肯定会觉得特别新奇,说不定还会摆出一个很帅气的姿势呢!或者你对一个美丽的女孩子说一声“佳人”,她肯定会心里美滋滋的,对你的好感也会增加不少呢!所以啊,我们可不能忘了这些古代对人的称呼呀!它们是我们中华文化的瑰宝,是我们历史的见证。

中国古代文化知识之雅称、代称、它称、别称(六)【文人】:儒冠、骚人。

古代儒生戴冠,故称儒冠。

“骚人”,源于屈原《离骚》。

【诗人】:风人。

《三国志。

魏志。

陈思王植传》:“雍雍穆穆,风人咏之”。

【写作】:命笔。

如“欣然命笔”。

【词】:长短句。

【诗经】:三百篇。

用诗经的篇数代称诗经。

【音乐】:丝竹。

丝,指弦乐器;竹,指竹制管乐器。

后用丝竹代指音乐。

【文学才华】:风骚。

风,指《诗经》中的国风,骚,指屈原的《离骚》,二者合起来代指文学作品,也指文学才华。

【丹青】:丹和青是中国古代绘画中常用之色,也泛指绘画艺术。

【隶书】:八分。

魏晋时也称楷书为隶书,因别称有波磔的隶书为“八分”以示区别。

【信札】:八行书。

旧时信札每页八行,故称。

【自己的作品】:拙作。

【文才渊博】:陆海潘江。

钟嵘《诗品》卷上:“谢混云:‘潘(潘岳)诗烂如舒锦,无处不佳;陆(陆机)文如披沙简金,往往见宝。

’。

余常言:‘陆才如海,潘才如江。

’”后比喻文才渊博。

【笑料】:包袱。

相声、独角戏、山东快书等曲种中组织笑料的方法。

一个笑料的酝酿、组织时称“系包袱”,迸发时称“抖包袱”。

习惯上也将笑料称为“包袱”。

【变换的局势】:风云。

庾信《入彭城馆》诗:“年代殊氓俗,风云更盛衰”。

【才气豪迈或行为壮烈】:风云。

徐陵《与李那书》:“才壮风云,义深渊海”。

【四时景色、浮泛的诗文题材】:风花雪月。

【男女情爱、花天酒地、不务正业的放荡行为】:风花雪月。

中国古代文化知识之雅称、代称、它称、别称(三)【父母】:高堂、椿萱。

古称父为“椿庭”,母为“萱堂”,因以椿萱为父母的代称。

“椿”即香椿。

传说此树长寿,《庄子。

逍遥游》:“上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋”大椿长寿,后因以为父的代称。

萱,萱草,古人以为可以使人忘忧的一种草,又称金针菜。

《诗。

卫风。

伯兮》:“焉得谖草,言树之背?”毛传:“谖草令人忘忧;背,北堂也。

”“谖”同“萱”;言,语助词;谓北堂树萱。

因以“萱堂”指母亲的居室,亦即以指母亲。

【故去的父母】:显考、显妣。

【叔父】:仲父。

排行次于父亲。

《释名。

释亲属》:“父之弟曰仲父。

”【弟兄】:手足。

《梁书。

邵陵王纶传》:“岂可手足肱支,自相屠害!”【长兄】:伯兄。

【岳父】:泰山。

晁说之《晁氏客语》“呼妻父为泰山:一说云泰山有丈人峰。

一说云开元十三年,封禅于泰山三公以下,例迁一阶。

张说为封坛使,说婿郑鑑以故自九品骤迁至五品,兼赐绯。

因大酺宴,明皇讶问之,无可对。

伶人黄繙绰奏曰:‘此泰山之力也’。

”【女婿】:东床、乘龙。

《晋书。

王羲之传》:“太尉郗鉴使门生求女婿于导(王导),导令就东厢遍观子弟。

门生归,谓鉴曰:‘诸少并佳,然闻信至,感自矜持,惟一人在东床坦腹食,独若不闻。

’鉴曰:‘正此佳婿邪!’访之,乃羲之也。

遂以女妻之。

”后因称女婿为东床。

张方《楚国先贤传》:“孙携字文英,与李元礼俱娶太尉桓焉女,时人谓桓叔元两女俱乘龙。

言得婿如龙也。

”后因称佳婿为“乘龙”。

【做媒】:执柯。

语出《诗经。

伐柯》:“伐柯如何,匪斧不克,娶妻如何?匪媒不得”后来便用执柯或作伐指代做媒。

【结婚】:合卺。

《礼记。

昏义》:“合卺而酳。

”孔颖达疏:“以一瓠分为二瓠谓之卺,婿之与妇各执一片以酳,故云合卺而酳。

”酳,用酒漱口。

后称结婚为“合卺”,本此。

【两家联姻】:秦晋之好。

春秋时,秦晋两国不止一代互相婚嫁。

泛指两家联姻。

【男女约会】:佳期。

《楚辞。

九歌。

湘夫人》:“与佳期兮夕张。

腰的代称沈腰沈约是南朝著名诗人、《宋书》的作者。

《梁书·沈约传》中引了沈约的《与徐勉书》,其中描述自己的病况时说:“百日数旬,革带常应移孔;以手握臂,率计月小半分。

”用现在话说就是:过几个月,裤腰带就得往里挪个孔;不到一个月,握一下胳膊,就缩了半分。

后世文人常以“沈腰”、“沈郎腰瘦”、“沈约瘦”为典,代指腰围缩减,身体日渐消瘦。

如宋范成大有《次韵虞子建见咍赎带作醮》:“莫嫌憔悴沈腰瘦,且喜间关秦璧归。

”黄庭坚《水龙吟》:“定是沈郎作诗瘦,不应春能生许愁。

”沈腰,常与“潘鬓”连用。

如李煜《破阵子》:“一旦归为臣虏,沈腰潘鬓消磨。

”“潘鬓”指人头白年老。

楚腰《墨子·兼爱》中有这样一个寓言故事:“昔者,楚灵王好士细腰。

故灵王之臣,皆以饭为节,胁息然后带,扶墙然后起。

比期年,朝有黧黑之色。

”这是说,从前,楚灵王喜欢纤细的腰身。

朝中的一班大臣们唯恐腰肥体胖,失去宠信。

因而不敢多吃饭,把一日三餐减为只吃一餐。

每天起床后,先要呼气后屏住呼吸,再把腰带束紧;时间长了,一个个饿得头昏眼花,扶住墙壁才能站立起来。

一年之后,满朝文武都成了面黄肌瘦的废物了。

《韩非子·二柄》载:“楚灵王好细腰,而国中多饿人。

”《战国策·楚策》载:“昔者先君灵王好小要(腰),楚士约食,凭而能立,式而能起。

”类似的叙述还见于《墨子》和《管子》。

请注意,这几处记载,有的明确指出“细腰”的主人为“士”或“臣”,有的只说“人”,应该肯定其为男性。

到了《后汉书·马援传》,其中引用了俗语:“吴王好剑客,百姓多创瘢;楚王好细腰,宫中多饿死”。

“国中”已经演变为“宫中”,“细腰”的主人已经出现了女性化的倾向。

李商隐更是明确地说:“梦泽悲风动白茅,楚王葬尽满城娇。

未知歌舞能多少?虚减宫厨为细腰。

”(《梦泽》)既是“满城娇”,“细腰”的主人必是女性无疑了。

杨炎《赠薛瑶英》诗:“玉山翘翠步无尘,楚腰如柳不胜春。

”杜牧《遣怀》:“落魄江南载酒行,楚腰肠断掌中轻。

”可见,在唐诗中,称女子的细腰为“楚腰”已经相当常见了。

“楚腰”的指代对象由男性到女性的变化,正反映了人们对两性外貌审美观念的演变及定型。

小蛮腰唐孟棨《本事诗·事感》载:“白尚书姬人樊素善歌,妓人小蛮善舞,尝为诗曰:樱桃樊素口,杨柳小蛮腰。

”这里的“白尚书”是指白居易。

他所蓄养的两个歌妓樊素和小蛮,一个善歌,一个善舞。

樊素的嘴小巧鲜艳,如同樱桃;小蛮的腰柔弱纤细,如同杨柳。

后来人们常用“樱桃口”来形容女子的口美,用“小蛮腰”、“杨柳腰”、“柳腰”来指代年轻女子的美腰。

如宋陈允平《蝶恋花》:“舞彻东风,不减蛮腰秀。

”无名氏《玉楼春》:“绿杨学舞小蛮腰,红药惜开菩萨面。

”欧阳修《少年游》:“小蛮垂柳,都占洛城腰。

”石孝友《点绛唇》:“杨柳腰枝,春来尚怯铢衣重。

”华岳《瑞鹧鸪》:“梅花体态香凝雪,杨柳腰肢瘦怯风。

”陆游《忆王孙》:“春风楼上柳腰肢。

”欧阳修《阮郎归》:“玉肌花脸柳腰肢。

”怀孕生子的代称梦熊古人以梦中见熊罴为生男的征兆。

后以“梦熊”作生男的颂语。

语本《诗·小雅·斯干》:“下莞上簟,乃安斯寝。

乃寝乃兴,乃占我梦。

吉梦维何?维熊维罴,维虺维蛇。

大人占之:维熊维罴,男子之祥;维虺维蛇,女子之祥。

”莞是植物名,是一种用来编席子的草。

罴是熊的一种,长头高脚,猛憨多力,能爬树,会游泳。

虺即蜥蜴。

大人指占梦之官,即太卜。

这几句诗是说,这个人铺好席子睡觉,在睡梦里看到了熊、罴、虺、蛇等动物,醒来之后便让太仆给解释一下。

太仆说梦到熊、罴要生男孩,梦到虺、蛇就生女孩。

此词即本此而来。

刘禹锡《苏州白舍人寄新诗有叹早白无儿之句因以赠之》云:“幸免如新分非浅,祝君长咏梦熊诗。

”说自己和白居易交情非浅,希望他能够早生贵子。

李群玉《哭小女痴儿》云:“平生未省梦熊罴,稚女如花坠晓枝。

”是说自己还没有儿子,女儿却如花一样过早地凋谢了。

梦兰、吉梦征兰、征兰、兰兆《左传·宣公三年》:“初,郑文公有贱妾曰燕姞,梦天使与己兰,曰:‘余为伯鯈,余而祖也,以是为而子,以兰有国香,人服媚之如是。

’既而文公见之,与之兰而御之。

辞曰:‘妾不才,幸而有子。

将不信,敢征兰乎?’公曰:‘诺。

’生穆公,名之曰兰。

”其大意是:当初,郑文公有一个贱妾名叫燕姞,梦见天使给她一支兰花,说:“我是伯鯈。

我,是你的祖先,把兰作为你的儿子。

因为兰花的香味在全国数第一,佩带着它,别人就会像爱它一样地爱你。

”不久以后,文公见到燕姞,给她一支兰花而让她侍寝。

燕姞告诉文公说:“我的地位低贱,侥幸怀了孩子。

如果别人不相信,敢请把兰花用来作为信物。

”文公说:“好。

”生了穆公后,为其取名曰“兰”。

后以“吉梦征兰”、“梦兰”、“征兰”、“兰兆”等指怀孕得子。

这样说要比直言怀孕要委婉,是一种雅称。

唐杜甫《同豆庐峰贻主客李员外贤子辈知字韵》:“梦兰他日应,折桂早年知。

”即用此意。

需要注意的是,一般人如果知道此词也是用来指代怀孕得子,受“兰”字影响,往往会误以为与“梦熊”相对,指生女孩。

这是不对的。

与“梦熊”一样,“梦兰”仍然指怀孕生男。

梦日《三国志·吴志·孙破虏吴夫人传》:“孙坚闻其才貌,欲娶之,……于是遂许嫁为婚,生四男一女。

”裴松之注引《搜神记》:“初,夫人孕而梦月入其怀,既而生策。

及权在孕,又梦日入其怀,以告坚曰:‘昔妊策,梦月入我怀,今也又梦日入我怀,何也?’坚曰:‘日月者阴阳之精,极贵之象,吾子孙其兴乎!’”这段情节在《三国演义》第三十八回“定三分隆中决策战长江孙氏报仇”中被演绎成了这样的情节:建安十二年,冬十月,权母吴太夫人病危,召周瑜、张昭二人至,谓曰:“我本吴人,幼亡父母,与弟吴景徒居越中。

后嫁与孙氏,生四子。

长子策生时,吾梦月入怀;后生次子权,又梦日入怀。

卜者云:梦日月入怀者,其子大贵。

不幸策早丧,今将江东基业付权。

望公等同心助之,吾死不朽矣!”类似的“诞圣瑞征”在古代正史及民间野史杂传中屡见不鲜。

明人徐应秋的《玉芝堂谈荟》卷一讨论的就是“帝王诞生瑞征”,其所列举的历代“史传中所记诞圣瑞征”共计52例,这还是很不完全的。

比如:《晋书·刘聪载记》中记载了刘聪这样的故事:“初,(刘)聪之在孕也,张氏梦日入怀,寤而以告,元海曰:‘此吉征也,慎勿言。

’十五月而生聪焉,夜有白光之异。

”晋王嘉《拾遗记》记帝喾之子八神之出生说:“帝喾子妃,邹屠氏之女也。

……妃常梦吞日,则生一子,凡经八梦,则生八子,世谓八神。

”据宋人王称《东都事略》卷一记载,宋太祖赵匡胤出生的时候,也有“梦日入怀”的瑞兆。

《晋书·后妃列传下·孝武文李太后》里说,这位李太后竟然几次梦见“日月入怀”,后来生了孝武帝和会稽文孝王和鄱阳长公主。

《十六国春秋》卷六三《南燕录一·慕容德》说,慕容德的母亲公孙夫人怀孕的时候,曾经“梦日入其脐中”。

《北齐书·后主纪》记载,后主的母亲胡皇后梦中“于海上坐玉盆,日入裙下”,于是怀孕。

这些故事,也是梦日入怀传说的翻版。

“日者,君象也。

”于是帝王的妻子梦日,则被认为是怀上了圣胎。

“梦日”、“梦月”、“日月入怀”怀孕有贵子的代名词。

但实际上,这些“诞圣瑞征”中,大多数都应当是用来强化臣民的政治迷信的有意编造的谎言。

少数部分可能是孕妇的幻视幻听吧。

弄璋弄瓦《诗·小雅·斯干》有云:“乃生男子,載寢之床,載衣之裳,載弄之璋。

其泣喤喤,朱芾斯皇,室家君王。

”意谓:生下了男孩,让他睡在床上,为他穿衣又穿裳,给他玩白玉璋。

他哭的声音很响亮。

长大后盛服辉煌,不是国君便是王。

璋即圭璋,是一种宝玉,为春秋时功臣朝见王侯时所执,使男婴弄璋,是希望他长大后做官。

紧接着的一段云:“乃生女子,載寢之地,載衣之裼,載弄之瓦。

無非無儀,唯酒食是議。

無父母詒罹。

”意谓:生下了女孩,让她睡在地上,为她裹上褓被,给她玩纺线的瓦锤。

教育她要谨慎柔顺,料理家务会做饭,不给父母添麻烦。

瓦是古代妇女纺织时用的纺锤,让女婴弄瓦,有从小就培养她勤于纺织的寓意。

由此“弄璋弄瓦”就成为生男生女的代称。

古代别人家生了孩子,要表示祝贺的时候,常常要说“弄璋”或“弄瓦”之喜。

这里还有一则笑话。

据《旧唐书·李林甫传》载:“太常少卿姜度,李林甫舅子,度妻诞子,林甫手书庆之曰:‘闻有弄獐之庆。

’客视之掩口。

”不知道这满林子里活蹦知己跳的“獐”怎么个弄法?权倾天下而不学无术,终免不了为人嗤笑。

佛寺的代称伽蓝:梵语僧伽蓝摩、僧伽蓝的略称。

意思是无争之地,大家相处和谐,没有争执。

又称僧园、僧院。

原指僧众所居住的园林,然一般用以称僧侣所居住的寺院、堂舍。

一所伽蓝须具备七种建筑物,如佛殿、法堂、禅堂、库房、山门、西净(厕所)、浴室等七堂,故又称七堂伽蓝。

《翻译名义集·寺塔坛幢》:“僧伽蓝译为众园。

《僧史略》云:‘为众人园圃。

园圃,生植之所;佛弟子则生殖道芽圣果也。

’”北魏杨炫之《洛阳伽蓝记·法云寺》:“伽蓝之内,花果蔚茂,芳草蔓合,嘉木被庭。

”唐玄奘《大唐西域记·阿耆尼国》:“伽蓝十余所,僧众二千余人,习学小乘教说一切有部。

”元王实甫《西厢记》第二本第一折:“三日之后不送出,伽蓝尽皆焚烧。

”祗园:泛指佛寺。

又称祗苑、祗洹、祗园精舍、祗树、祗树林、祗树园等,是“祗树给孤独园”的简称。

相传古印度乔萨罗国舍卫城豪商给孤独长者须达,在王舍城听如来讲法,深为敬慕。

回国,欲购祗陀太子的园林建立精舍献如来。

祗陀戏言:布金遍地乃卖。

须达乃倾家布金。

祗陀感其诚,二人同心建立精舍,名祗陀园林须达精舍,简称祗园精舍。

由于须达长者生平乐善好施,常常赈济贫困孤独,国中的人都尊称他为“给孤独”,这座林园又名为“祗树给孤独园”,表示祗陀太子的树林、给孤独长者建造的精舍,以纪念他们的无量功德。

祗园精舍是佛陀在世时规模最大的精舍,占地约七甲,七层楼高,庄严富丽,环境优美,好比人间天上,胜过竹林精舍。

僧房计有数百栋,此外礼堂、讲堂、集会堂、休养室、盥洗室、储藏室、诵读室、运动场、总会所等,应有尽有,设备齐全,实为天下第一福地。

建好之后,举行盛大的庆祝大会,佛陀如约接受了供养,带领弟子们来到这里安居弘法。

王勃《益州德阳县善寂寺碑》云:“祗园兴板荡之悲,沙界积沦胥之痛”,元代宋无《寄题无照西园》:“近地栖禅室,祗园草木薰。

”其中的“祗园”都是指佛寺。

精舍:这个词在汉代之前,多指汉儒讲学的场所。

如《汉书·包咸传》:“咸住东海,立精舍讲授。

”《党锢传》:“(檀敷)立精舍教授,远方至者常数百人。

”有时也写作“精庐”,如《姜肱传》:“盗就精庐求见。

”。

晋武以前道士所居之所也用“精舍”,如《三国志》裴桦之注引《江表传》曰:“于吉来吴,立精舍。