装在套子里的人全国优质课一等奖第一名获得者

- 格式:docx

- 大小:8.42 KB

- 文档页数:9

13-2《装在套子里的人》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修下册《装在套子里的人》教学设计一、教学目标1、语言建构与运用:揣摩小说中的人物神态、语言和心理是如何表现人物性格的2、思维发展与提升:梳理情节,把握别里科夫的人物形象,分析其悲剧形成的社会原因3、审美鉴赏与创造:品味小说幽默讽刺的语言特色4、文化传承与理解:体会这篇小说的社会批判意义和现实意义二、教学重难点1、教学重点把握别里科夫人物形象,理解其典型意义2、教学难点分析别里科夫悲剧形成的社会原因,深入理解小说主题,体会小说的社会批判意义和现实意义三、教学方法情境教学法,小组合作探究法四、教学过程(一)新课导入,激发兴趣弃医从文的鲁迅先生认为小说必须是“为人生"的,要能“揭出病苦,引起疗救的注意”, 俄国文学史上也有这样一位作家,他也曾是医生,那就是契诃夫。

曹文轩在《樱桃园的凋零》一文中指出,“契诃夫的文学与医学有某些隐秘的关系,他在从事文学创作时,显示了他从医时养就的品质、习气以及如何看待、对付这个世界的方式。

"那么,今天就让我们一起走进《装在套子里的人》去看看他为我们揭开了怎样的病苦。

(二)知人论世,了解背景1、作者简介契诃夫:19世纪末俄国伟大的批判现实主义作家,以短篇小说和戏剧闻名。

他的作品取材极为广泛,对资产阶级、小市民、知识分子和工人农民都有着非常真实而深刻的描写,善于从日常生活中发现具有典型意义的人和事,以幽默可笑的情节进行艺术概括,塑造了众多被侮辱、被损害的“小人物”形象,从而深刻地揭露了俄国社会的各种病态现象。

主要作品:短篇小说《小公务员之死》《变色龙》《万卡》,戏剧《樱桃园》《海鸥》小说风格特征:自然朴素,含蓄简练,幽默讽刺常识积累:“世界短篇小说三巨匠"世界三大短篇小说之王”:(俄国)契诃夫《装在套子里的人》(法国)莫泊桑《羊脂球》,(美国)欧·亨利《麦琪的礼物》2、创作背景①19世纪俄国受欧洲进步文明潮流的影响,兴起变革之风,进步的知识分子和贵族要求自由民主、改变专制制度的呼声日趋强烈。

装在套子里的人全国优质课一等奖第一名获得者第一篇:装在套子里的人全国优质课一等奖第一名获得者全国优质课一等奖第一名获得者《装在套子里的人》教学案例(人教必修5-1)山东省临沂三中孟黎【整体设计】根据新课标理念,坚持在读中学的原则,按照“自读-→解读-→品读-→悟读”的环节,逐层推进,重点放在品读和悟读上,通过感知文本,把握人物形象,理解个性化语言及对人物形象的传神刻画,并与现实碰撞,体味其社会意义和现实意义。

【学习目标】把握人物形象理解人物形象现实意义。

【学习重点】把握人物形象。

【学习难点】理解人物形象现实意义。

【学习过程】导入:小说对人物形象的塑造是传达作品思想内容,表达作品思想情感的重要途径,我们很难忘记孔乙己、变色龙、阿Q、祥林嫂等一个个鲜活的形象,我们也应感谢这些形象带给我们的对现实生活的一次次沉重的思考,今天,就让我和大家一起走进世界著名短篇小说家契诃夫的《装在套子里的人》,再来结识一位特殊的人物――别里科夫(板书)。

一、自读〔课前布置,让学生结合课后习题自读,课堂验收〕1、检查学生对文学作品的作者、时代背景的了解及掌握2、检查基础知识落实3、老舍先生说过:“一篇好的小说,人物形象是立在读者面前的。

”同学们读了这篇小说后,主人公别里科夫有那些怪异的行为呢?你能用自己的语言给大家描述出来吗?生1:别里科夫是一个大白天打着雨伞,穿着大衣,带着手套,穿着雨靴与常人不一样的人。

生2:走路低着头,猫着要,把脸藏在衣领里,恍恍惚惚的一个人。

4、同学们对别里科夫描述得非常生动形象那么根据你的描述和理解,别里科夫具有怎样的典型性格?为表现这些性格作者在文中突出运用了那些写人的方法呢?归结:生:封闭、怀旧、胆小、多疑、害怕新生事物┅┅ 生:语言、肖像。

二、解读小说中典型人物均有典型的语言。

例如:“我真傻,真的”(祥林嫂)“我们先前──比你阔的多啦!你算是什么东西!”(阿Q)“多乎哉,不多也”(孔乙己)“生存还是毁灭”(哈母雷特)这些语言都极传神地揭示了人物性格,那么别里科夫的经典语言是什么?他在不同场合重复的这些语言,表现了他怎样的心理?(学生默读文本,标划,思考)学生归结:生:“千万别闹出什么乱子” 这句话应该怎样读呢?谁来试试。

4、课文《装在套子里的人》教学设计一等奖一、教学目的:1.使学生认识沙皇俄国专制制度的黑暗和腐朽,理解别里科夫这个套中人的社会意义;2.学习抓住肖像、语言、行动和心理活动的描写来刻画人物的方法;3.了解讽刺手法的运用。

二、教学重点、难点:1.重点: 了解别里科夫是怎样一个人及这个人物的典型意义。

2.难点: 用各方面的具体描写来表现人物性格特征的方法。

三、教学时数:两课时四、教学步骤:第一课时字词正音:诃hē不念kē削__āo文中不念xuē丧气sàng qi不念sāng qì怂恿sǒng yǒng词语补释:*祈祷:一种宗教仪式,信仰宗教的人向神默告自己的愿望。

*辖制:管束。

*讥诮:冷言冷语地讥讽。

*忧郁:愁闷。

陶冶: 烧制陶器和冶炼金属。

比喻给人的思想、性格以有益的影响。

怂恿: 鼓动别人去做某事。

促狭: 爱捉弄人。

撮合: 从中介绍促成。

六神不安: 形容心慌意乱,不知所措。

六神: 道教的说法,人的心、肝、肾、脾、肺、胆各有神灵主宰,称为六神。

战战兢兢: 形容极端害怕而小心谨慎的样子。

兢兢: 小心谨慎的样子。

理所当然: 从道理上讲应当这样。

安然无恙: 形容很平安,没有受到什么损害。

无恙: 没有灾祸、疾病之类令人忧愁的事。

作者简介:安东·巴甫洛维奇·契诃夫(18601904),俄国19世纪末期批判现实主义作家,以短篇小说和戏剧著称于世。

他的作品揭露了沙皇政府对人民的残酷压榨和剥削,讽刺庸俗腐朽的市侩习气,同情被侮辱与被损害的小人物。

他八十年代开始创作,九十年代是他创作的盛期。

他的代表作品有中篇小说《第六病室》,短篇小说《小公务员之死》《变色龙》《带阁楼的房子》《装在套子里的人》(又译为《套中人》)剧本《樱桃园》等。

写作背景:契诃夫的这篇小说发表于1898年,它通过别里科夫这个文学形象反映了十九世纪末期俄国的社会生活。

十九世纪末期,在俄国正是无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。

13-2《装在套子里的人》公开课一等奖创新教案统编版高中语文必修下册《装在套子里的人》教案【文本分析】本篇选自统编版高中语文必修下册第六单元第二课第二篇。

本单元所选的五篇小说,通过虚构的人物形象与故事情节反映社会生活,描摹人情世态,表达对人生的思索。

《装在套子里的人》作者俄国批判现实主义作家契诃夫旨在通过对别里科夫这一人物形象的刻画,揭示19世纪末高压的沙皇专制统治对人民精神和行为的异化。

通过这一小人物展现当时社会新旧两种力量不断交锋的场面。

因此,我们在学习本篇文章时,不仅要体会这一形象的社会批判意义,更要品味契诃夫小说幽默讽刺的语言风格。

【教学目标】1、走进作者,了解本篇写作背景。

2、分析别里科夫的人物形象并剖析到底是谁杀死了别里科夫。

3、鉴赏文章在情节的发展中塑造人物性格的手法。

【教学重难点】分析别里科夫形象及其讽刺意义。

【教学方法】合作探究法、自主探究法、讲授法【教学过程】一、激趣导入(前情提要)19世纪夏季的一天,俄国一个小镇上的男教职工宿舍里发现一具中年男尸,经调查,死者为本校希腊文教师别里科夫。

据目击者回忆:死者躺在床上,表情惊恐。

但邻居们并没有听到打斗的声音,屋内也没有发现其他踪迹,初步确定这是一起密室死亡案件。

为侦破此案,本地政府特邀高一十三班的侦探们成立“别里科夫之死"专案组,立案侦查。

二、侦查任务(一)、跑现场——现场勘查,寻找遗留在现场的蛛丝马迹1、案发社会背景调查2、走访周围邻居3、追踪死者身前的活动轨迹(三)、写档案——根据调查完成死者档案资料(四)、找凶手——审讯嫌疑人(五)、结案——出具结案陈词三、小组活动第1小组:现场勘查,寻找遗留在案发现场的蛛丝马迹。

第2小组:案发背景调查。

第3小组:走访周围邻居,追踪死者生前的活动轨迹。

第4小组:根据周围人的描述形成死者档案。

第5、6小组:审讯嫌疑人柯瓦连科第7、8小组:审讯嫌疑人华连卡第9小组:审讯嫌疑人“我”四、现场勘查(一)、卧室环境1.卧室非常的小,四四方方像一个箱子;炉子里烧着柴火,发出嗡嗡的叫;门窗紧闭十分的闷热;床上挂着帐子。

《装在套子里的人》《装在套子里的人》是必修教材中唯一一篇精读的外国小说。

作为一篇经典的老课文,传统的教学参考资料多将别里科夫定性为“凶恶的沙皇反动统治者的义务宪兵”“被警察制度征服了的反动知识分子”、沙皇政府忠实的卫道士、沙皇制度的走狗和鹰犬等等。

至于别里科夫为什么要把自己装进套子里,促使别里科夫把自己装进套子里的无形的大手又是什么,则被不同程度的忽略和淡化了。

在教授本课时,笔者试着重新对小说主题进行解读,着力于揭示别里科夫这一人物形象的悲剧意义和典型意义,以期给学生更多的思考。

下面,笔者将对本课的教学过程做以具体的阐释和分析。

一、导入提到契诃夫,大家并不陌生。

作为俄国19世纪末期的批判现实主义作家,他和美国的欧亨利、法国的莫泊桑并称“世界短篇小说巨匠”。

然而,这三位作家的风格又各有各的不同。

对契诃夫的小说很有研究的英国著名意识流作家弗吉尼亚•伍尔芙认为,“灵魂得病了,灵魂被治愈,灵魂没有被治愈,这就是他短篇小说的着重点”。

初中时,我们学过他的小说《变色龙》,其中的主人公奥楚蔑洛夫就是一个“灵魂得病了”的人物,因狗的主人的不同而见风使舵的态度活脱脱地展现了一个丧失人格尊严的势利小人的丑恶嘴脸。

今天,我们要学习的是又一个得病的灵魂没有被治愈的故事。

二、分析别里科夫的套子人们为什么叫他“装在套子里的人”?他有哪些套子?这些套子又反映了他的什么性格呢?明确:晴天穿雨鞋和棉大衣、带雨伞脸藏在竖起的衣领里有形的套子戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵耳朵眼雨伞、表、削铅笔的小刀等统统装在套子里一坐上马车,总要支起车篷卧室像箱子,床上挂帐子,睡觉蒙头封闭守旧胆小多疑歌颂过去,歌颂从没存在过的东西用所教的古代语言躲避生活无形的套子只信政府的告示和报纸文章对不合规矩的事闷闷不乐只求不出乱子三、分析别里科夫的乱子1、别里科夫为什么要把自己装进套子里呢?明确:“现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

”——怕2、他究竟怕什么呢?请用文章中的句子来回答。

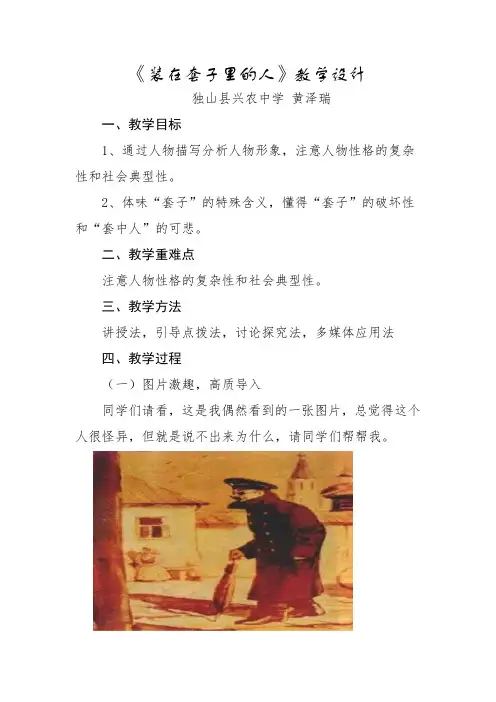

《装在套子里的人》教学设计独山县兴农中学黄泽瑞一、教学目标1、通过人物描写分析人物形象,注意人物性格的复杂性和社会典型性。

2、体味“套子”的特殊含义,懂得“套子”的破坏性和“套中人”的可悲。

二、教学重难点注意人物性格的复杂性和社会典型性。

三、教学方法讲授法,引导点拨法,讨论探究法,多媒体应用法四、教学过程(一)图片激趣,高质导入同学们请看,这是我偶然看到的一张图片,总觉得这个人很怪异,但就是说不出来为什么,请同学们帮帮我。

后来他居然死了,在门窗紧闭且无任何被破坏痕迹的情况下,离奇地死在了自己的床上,因这件事太过骇人听闻,契诃夫把它命名为《装在套子里的人》请大家翻开课本114页,这篇小说记录了受害者别里科夫的生平和案发前后的经过,今天,请同学们化身警察,看能否从蛛丝马迹中破获这桩案件,找出受害者真正的死因,他到底是怎么死的?(二)深入感知,了解人物问题1.今天,请同学们化身警察,看能否从课文的蛛丝马迹中破获这桩案件,找出受害者真正的死因,他到底是怎么死的?教学设想:学生可能会认为是饿死的、渴死的、吓死的、摔死的、被笑死的、被打击而死......明确:要引导学生关注别里科夫的行为习惯,找到致命根源:套子!有形的套子束缚他的身体,无形的套子禁锢他的思想、行为。

问题2.“套子”究竟有何厉害之处能把一个活生生的人“杀”死?教学设想:对于像校纪校规这样规范学生行为的规定或许会被学生误认为是套子,所以这个问题意在引导学生关注害人的“套子”有何特点,帮助学生分辨哪些是有益的规定,哪些是荼毒人的糟粕。

明确:在无形中禁锢人的思想,限制人的自由。

具体来说就是以权势、暴政等手段有意无意地来压制和荼毒人民,让人不敢大胆社交,不能表露心意,不能轻松做自己,敢怒不敢言又不能反抗,想追求进步和自由又束手束脚,从肉体和精神上给人以长期的折磨,让人痛苦不堪。

(三)思维碰撞,讨论探究问题:有人说像别里科夫这样阴暗的人“死有余辜”,你觉得呢?教学设想:同学们可能只关注别里科夫限制小城人民的行为,只看到他的可恨之处,要引导学生多角度思考问题。

13-2《装在套子里的人》公开课一等奖创新教案统编版高中语文必修下册《装在套子里的人》教案教学目标:1. 让我们一同深入挖掘这部作品诞生的历史背景,即19世纪末沙皇俄国社会笼罩的沉重阴霾与黑暗现实,感受那个时代的氛围。

2. 通过这部小说,我们可以锻炼学生的解读能力,并培养他们的洞察力,以深入剖析小说中丰富多彩的人物形象。

3. 本文巧妙地运用了肖像刻画、言语描摹以及精细入微的细节描绘等手法,成功塑造了栩栩如生的人物形象,我们将会从中学习和领悟作者的这一独特手法。

教学重点:1. 深入剖析“套子"背后的奥秘,揭开其神秘的面纱。

2. 阐述别里科夫独特形象与其所处时代背景之间错综复杂的纽带关系。

教学难点:1. 别里科夫之所以能够将全城掌握在手,其原因丰富多彩。

首先,他身处政府高位,享有着尊贵的权力和威望,这使他的命令和决策得以在全城范围内顺利贯彻。

其次,他凭借着坚定的决心和雷厉风行的手段,赢得了上级的信赖与支持。

他的果敢和决断,使他在处理各类问题时能迅速作出决策,赢得了人民的深深敬佩。

最后,他擅长利用手中的资源和信息,经过精心策划与组织,让全城在他的引领下有条不紊地运转。

2. 别里科夫的性格特征鲜明独特,他既是一位果敢决断的领导者,又是一位深思熟虑的战略家。

他擅长观察和分析,能精准把握时代的脉搏和人民的需求。

在他的领导下,全城洋溢着积极向上的氛围,展现出奋发向前的精神风貌。

别里科夫的时代意义在于,他通过自己的努力和智慧,为全城的发展奠定了坚实的基础。

他的成功故事,启示我们一个优秀的领导者应具备敏锐的洞察力、果断的决策力和卓越的组织能力,引领团队走向更加美好的未来。

教学方法:1. 激发学生的深入阅读兴趣,通过不断咀嚼文本的精髓,让他们发现别里科夫与众不同的生活方式和深邃的思想特点,从而全面展现其时代背后的深层意蕴。

2. 我们提倡研究性学习,鼓励学生将理论知识与实际相结合,深入挖掘作品的丰富内涵。

通过这种方式,学生可以从多个角度思考作品所蕴含的现实意义,培养他们的思辨能力和创新精神。

优质课一等奖高中语文必修五《装在套子里的人》教学设计《装在套子里的人》教学设计教学目标:1.分析別里科夫的形象特征,认识其人性扭曲的悲剧。

2.揭露当时沙皇俄国的守旧反动统治。

3.引导学生在民主法治的社会追求健康人性。

教学重、难点:认识失去民主自由的社会对人性的摧残。

教学过程:一.导入“国无德不兴,人无德不立。

”再没有什么使命,比引领一个民族走向复兴更光荣;再没有什么追求,比引领一个生命走向文明更崇高。

同学们,今天我们将带着这份使命感走进世界文学长廊,去认识一个“装在套子里”的人。

二.教学过程1.生活中,別里科夫有哪些套子?请同学们阅读课文,找出主要信息并加以概括。

明确:穿戴用具出行住处2.別里科夫思想上的套子表现在哪些方面?明确:政府公文禁止的东西,他才觉得安心;干涉学校事务;辖制城中生活;教授希腊文,歌颂过去。

3.结合文中关键词句,分析別里科夫给你留下了怎样的印象?明确:古怪可笑、孤僻胆小、守旧古板、冷漠自私4.为什么別里科夫会带上这样的“套子”?生活丧失了民主和法治的社会,为了求一份安稳,別里科夫心甘情愿地钻入“套子”。

一面担心别人的陷害,一面又成为告密者。

做了“套子”的奴隶是可悲的,做了“套子”的帮凶是可恨的。

5.別里科夫为什么谈恋爱?(从文中提炼信息)6.分析恋爱过程中別里科夫的神态描写。

探究:作者为何选择別里科夫的神态进行描写,而没有写出他的心里活动。

7.华连卡和科瓦连科是怎样的青年,他俩竟将別里科夫的生活完全颠覆?明确:活泼自由,洒脱奔放,正直勇敢。

8.思考探究:①如何评价文中那位画漫画的画家?②文章结尾处“局面并没有好一点”给人怎样的暗示?三.教学小结苏格拉底的名言----"Know yourself"(认识你自己)。

全国优质课一等奖第一名获得者《装在套子

里的人》教学案例(人教必修5-1 )

山东省临沂三中孟黎【整体设计】根据新课标理念,坚持在读中学的原则,按照

“ 自读-→解读-→品读-→悟读” 的环节,逐层推进,重点放在品读和悟读上,通过感知文本,把握人物形象,理解个性化语言及对人物形象的传神刻画,并与现实碰撞,体味其社会意义和现实意义。

【学习目标】把握人物形象理解人物形象现实意

义。

学习重点】把握人物形象。

【学习难点】理解人物形象现实意义。

【学习过程】导入: 小说对人物形象的塑造是传达作品思想内容,表达作品思想情感的

重要途径,我们很难忘记孔乙己、变色龙、阿Q、祥林嫂等一个个鲜活的形象,我们也应感谢这些形象带给我们的对现实生活的一次次沉重的思考,今天,就让我和大家一起走进世界著名短篇小说家契诃夫的《装在套子里的人》,再来结识一位特殊的人物―― 别里科夫(板书)。

一、自读〔课前布置,让学生结合课后习题自读,课堂验收〕

1、检查学生对文学作品的作者、时代背景的了解及掌握

2、检查基础知识落实

3、老舍先生说过:“一篇好的小说,人物形象是立在读者面前的。

”同学们读了这篇小说后,主人公别里科夫有那些怪异的行为

呢?你能用自己的语言给大家描述出来吗?生1:别里科夫是一个大白天打着雨伞,穿着大衣,带着手套,穿着雨靴与常人不一样的人。

生2:走路低着头,猫着要,把脸藏在衣领里,恍恍惚惚的一个人。

4、同学们对别里科夫描述得非常生动形象那么根据你的描述和理解,别里科夫具有怎样的典型性格?为表现这些性格作者在文中突出运用了那些写人的方法呢?归结:生:封闭、怀旧、胆小、多疑、害怕新生事物┅┅ 生:语言、肖像。

二、解读小说中典型人物均有典型的语言。

例如:“我真傻,真的” (祥林嫂)“我们先前──比你阔的多啦! 你算是什

么东西!”(阿Q)“多乎哉,不多也”(孔乙己)“生存还是毁灭” (哈母雷特)这些语言都极传神地揭示了人物性格,那么别里科夫的经典语言是什么?他在不同场合重复的这些语言,表现了他怎样的心理?(学生默读文本,标划,思考)学生归结:生:“千万别闹出什么乱子” 这句话应该怎样读呢?谁来试试。

为什么要这样读呢?(生:封闭、怀旧、胆小、多疑、害怕新生事物┅┅)

读出来别里科夫的心理了吗?为什么没有读出来呢?(反复品读-→指名仿读-→师生评读。

体会人物心理)这句话中的“固然”一词,我能不能给换成“虽然”,读一读试试,换了有什么不好啊

三、品读

1、人物形象的塑造必须符合人物性格的特点。

例如,鲁迅《药》中突出描写了华老栓的手,“老栓慌忙摸出洋钱,抖抖地想交给他,, ”通过对“手”的刻画揭示他此刻的复杂心理;在《祝福》中多次刻画祥林嫂的眼睛,通过对“眼睛”的传神刻画,充分展现祥林嫂的悲苦生活及不幸

命运;那么契诃夫刻画别里科夫的传神之笔又是什么?(浏览课文)学生浏览文本思考后归结:脸色

2、小说中多次刻画别里科夫的脸,最能表现别里科夫心理变化的是哪几次?在脸色变幻中揭示了别里科夫怎样的心理变化?学生讨论后归结:漫画事件,, ,, 脸色发青

骑车事件,, ,, 脸色发白畏惧

新事物的程度逐渐加深冲突事件,, ,, 脸色苍白

3、那么能不能把对别里科夫"脸"的刻画换成对他“眼睛”的刻画?

(小组讨论,合作探究,交流答案,体现多元解读)学生:

生:不能。

眼睛是心灵的窗户,他僵死的心灵早已把这扇窗户关闭。

生:能。

由别里科夫性格决定,他的眼神也应是胆怯,多疑,呆滞,无神,, 可从这些角度描写。

(学生言之有理,教师予以肯定,然后表达教师个人见解)

4、别里科夫在华连卡的笑声中倒下了,别

里科夫的死是他杀还是自杀?你怎样看待别里科夫的死?生:既是受害者又是害人者。

生:专制制度毒害了他,他又是专制制度的维护者。

四、悟读

1、至此,我们回头再看文章的题目,你怎样理解题目中的“套子”,还仅仅是雨衣、雨鞋以及别里科夫所教的古代语言吗?若不是套子又是什么呢?生:保守、顽固、腐朽、专制、禁锢的思想或制度。

师:别里科夫就是被这一重重套子的束缚,走向了人生的结局,但是,别里科夫这个世界文学史上著名的典型形象,至今还鲜活地存在于人们的印象之中,一定还将永远流传下去。

想必定有其深远的现实意义,请问同学们,他的那些套子能给我们带来什么启示呢?

师结:顽固、保守,不仅仅是别里科夫反对新事物、反对进步的套子,也可能成为生活

在今天的我们反对新事物、反对进步的套子。

人是很容易满足的,满足于已经取得的点滴成绩、满足于眼下比较舒适安逸的生活,于是不再努力奋斗、不再积极进取,“满足”便成了一种套子。

不仅自己身受其害,而且还无情地嘲笑、甚至阻止他人的进步,成为个人、社会前进的绊脚石。

其实,在现实中,

“骄傲”是一种套子,“虚荣”也是一种套子,“嫉妒”是套子,“自私” 也是套子。

我们只有根除自身的陋习、驱除心中的邪念,才可能摆脱“套子”的束缚,走向灿烂辉煌的人生。