贝聿铭巴黎卢浮宫玻璃金字塔分析

- 格式:pptx

- 大小:11.38 MB

- 文档页数:48

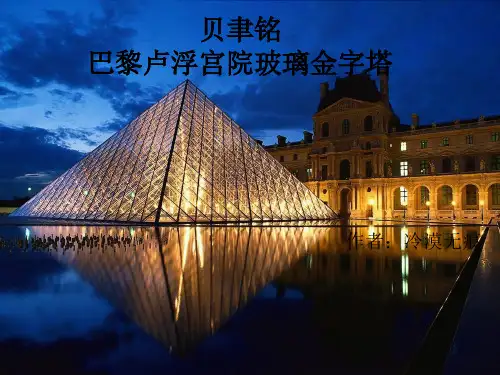

浅谈贝聿铭现代建筑设计——以卢浮宫金字塔设计为例吴思远【摘要】建筑是一种艺术形式,更是一面镜子,它不仅能够反映出当下社会的审美变迁,同时也放大了美学主义.在建筑史上不乏诸多惊世之作,卢浮宫金字塔就是这样一个标志性建筑.法国是一座艺术气息较为浓厚的国家,卢浮宫曾经是一座监狱,也是一座皇宫,在岁月的变迁中见证了法国的变化.而当下,卢浮宫是一座闻名于世的博物馆,上世纪八十年代,卢浮宫得到了扩建机会,最终美籍华裔建筑大师贝聿铭的建筑方案得到了肯定.在实际建设过程中,采用了新的元素,使得法国卢浮宫既具有历史文化,同时也具有现代艺术气息.因此,本文从阐述贝聿铭简介角度入手,分析了卢浮宫金字塔的背景和价值,并重点研究了贝聿铭卢浮宫金字塔的设计内容.【期刊名称】《居业》【年(卷),期】2016(000)012【总页数】2页(P70-71)【关键词】贝聿铭;现代建筑;卢浮宫金字塔;设计内容;影响力【作者】吴思远【作者单位】四川省眉山中学校,四川眉山 620030【正文语种】中文艺术的价值体现在与社会文化和发展相协调,建筑的艺术表现形式与人们对于审美的联系较大。

从古至今,建筑都是为人民服务的,而出于对文化的保护,使得人们在建筑设计上,往往过于小心翼翼,不敢去触碰社会审美的边界。

而贝聿铭却认为艺术应当落到实际,应当反映出文化的变迁,以更大的包容力,引领和主导世界审美的发展。

因此,在贝聿铭建筑大师的创作过程中,往往大胆创新,以独特的设计,将外部环境与建筑的功能性进行连接。

运用抽象几何思维,使建筑本身成为当地的闪光点,引领世界建筑的良好发展。

贝聿铭出生于中国苏州,自小就表现出了对建筑的热爱,天分和努力使得贝聿铭先后在哈佛大学、麻省理工学院深造,系统性的学习建筑相关知识。

由于贝聿铭深受中西方文化的影响,使得其建筑作品更加注重设计感和实用性,在吸收和运用古典主义美学的同时,也融合了现代主义建筑的特点。

1983年贝聿铭获得了建筑领域的最高奖——普利兹克奖。

贝聿铭——建筑界中的“钻石”中文名贝聿铭外文名Ieoh Ming Pei国籍美国出生地中国广州出生日期1917年4月26日职业建筑师艺术家毕业院校哈佛大学,麻省理工大学主要成就获普利兹克奖代表作品香港中银大厦;北京香山饭店;日本美秀美术馆;苏州博物馆,卢浮宫金字塔配偶卢爱玲祖籍苏州贝聿铭生于中国广州,1935年加入美国籍,毕业于麻省理工学院和哈佛大学。

贝聿铭的作品没有华丽奇特的外表,他以构思严密、设计精心、手法完全著称于世。

建筑界人士普遍认为贝聿铭的建筑设计有三个特色:一是建筑造型与所处环境自然融化,二是空间处理独具匠心,三是建筑材料考究和建筑内部设计精巧。

他在设计中既引入了许多中华传统建筑的符号,又使用现代建筑的材料和结构。

贝聿铭一生作品丰富,每每新作出世,总是能得众人的瞩目。

代表作有波士顿基督教科学教会中心、康乃尔大学赫伯特约翰逊艺术博物馆、国家美术馆东馆、约翰.肯尼迪图书馆、北京香山饭店、香港中国银行等。

这些设计新颖,造型大胆,技术高超的建筑作品在美国建筑界引起轰动。

美国建筑界宣布1979年是「贝聿铭年」。

1988年设计的法国巴黎罗浮宫扩建工程的玻璃金字塔不仅是体现现代艺术风格的佳作,也是运用现代科学技术的独特尝试。

他所获得的重要奖项包括1979年美国建筑学会金奖,1981年法国建筑学院金奖和1983年第五届普里茨克建筑奖,被世人美誉为现代主义的泰斗,为华人在现代设计界争得一席之地。

下面我主要介绍卢浮宫的金字塔的设计理念以及特点光是建筑的色彩,“让光线来作设计”。

巴黎卢浮宫金字塔作品中光与空间的结合,使得空间变化万端,入口把大量的光线引入死气沉沉的博物馆,让过去的历史晒晒今天的太阳。

透过透明的玻璃,投射在空间与墙体、地面上,形成光的庭院。

“光很重要,没有了光的变幻,形态便失去了生气,空间便显得无力。

”光是贝聿铭在开始一项建筑时首先考虑的问题。

钻石般的材质——玻璃由于玻璃自身的特性——透明、反射,并且玻璃透明不至于遮挡减损原建筑物的立面,不仅符合贝氏对阳光的追求,更能够从视觉上以及空间原理上使得原有的建筑群不会被削弱,并且能使设计者的建筑思想得到充分表现,加上光线和人的运动,整个空间被赋予了活力。

Vol.28No.5M ay 2012赤峰学院学报(自然科学版)Journal of Chifeng University (Natural Science Edition )第28卷第5期(下)2012年5月贝聿铭是美国华裔著名建筑设计师,他的设计的建筑独特且赋予灵魂.出生于苏州园林的贝聿铭自小就表现出卓越的建筑才能,风华正茂时就已香山饭店等精美绝伦的设计闻名于世.贝聿铭设计的建筑达到了理性与感性的完美结合,无论从形式、造型、色彩、材料、尺度上来看,他的设计都是令人敬佩和羡慕的.他也非常善于运用综合学科的理论和实践知识为建筑所用,尤其是几何形态的应用和材料的大胆尝试.使他的建筑具有完全不同的灵感和灵性,不单是个性的展现.使建筑这个没有生命的物体变得和人一样有了灵魂、有了智慧,让它赋予了生命的价值,成为了一个城市标志性的建筑.在设计卢浮宫时解决了基本的功能问题的同时也使建筑富于了不同的个性.这期间遇到了各种各样的困难,但设计师都坚强的处理和认真的思考这些问题,尤其是想放弃的时候,那种表现出来的坚持.所以一个赋予价值的建筑与设计师有着同样的让人敬佩的精神.有特点、有灵魂、与众不同永远是建筑师追求并乐此不疲的事.在建筑设计中,建筑的形式最为活跃,同时也是最容易出奇制胜的元素.它离不开科学技术,建筑材料,经济条件的支持.玻璃金字塔就是他的具有代表性的建筑之一.从古到今,建筑都是为人服务的,提供人们进行各种活动,为人的生活创造了学习、工作、休息等多种多样的环境.一个建筑物包括了很多内部空间,同时又被一个大的外部环境所围绕.任何一个物体都不是孤立存在的,建筑也是.必定与周围环境互为一体,相互呼应.建筑像一面镜子,反应着这个国家在一定历史时期的人文、科学和一定层面的综合反应与流变.建筑艺术与其他艺术最大的不同点是:它总会受到建筑的实地材料和形体结构的制约.正好反映了一点,就是建筑所展现的造型美通过建筑的实地材料和一定的科学技术共同建立起来的.建筑有他独特的艺术形象和艺术语言,像体型、比例、尺度、色彩、质感等.同时与周围环境和自然景色相互照应,传达了这个时代风貌和精神.表现了社会审美需要的一种理想.例如世界著名的建筑悉尼歌剧院,设计者丹麦建筑师伍重,建筑极富诗情画意造型如白矾临海,被人誉为不是极端荒谬,就是非凡杰作.金字塔的设计何尝不是一样呢?任何经典的设计都是边缘的设计,要不发展起来成为实品,要不被扼杀,从此消失.经典的作品过程都是艰难的,结果却是出乎意料的.因为有了常人不敢想的,有了常人不敢做的信念和意识.又坚定了这种信念和出乎人的勇气.卢浮宫金字塔的设计成为著名的建筑,它的设计与建造过程,极富有利的表现了建筑艺术的成功与否,在未来的时间的考验中获得了认可与成功.任何脱离了技术与现实的艺术,都是纸上谈兵或是海市蜃楼.巴黎卢浮宫在满足了基本的功能要求后,通过先进的物质技术条件如建筑材料、建筑技术、建筑结构和施工过程的实际情况的调配,达到了让世人满意的建筑整体形象.1材料设计卢浮宫以丰富的收藏闻名于世,它的前身是一座监狱,后成为皇宫,再后来成为博物馆.历尽沧桑,已经高龄八百多岁,当初的设计功能与变化后的使用用途无法为博物馆使用.法国人把卢浮宫叫做没有后台的剧院,所以卢浮宫没有现代美术馆应具备的设施,它先天的条件并不好,如何使前人留下的城市框架中体验并更适合于我们的生活空间和功能需求,是贝聿铭与玻璃金字塔需要解决的最主要的问题.实体形象、符号以及形态和材料的设计达到与之呼应的应用.他成功的解决了这一难题.金字塔采用的现代的材料(玻璃和金属结构),新旧对比使卢浮宫的建筑更加清晰明朗.现代的与传统的(石材)从质量、性质、质感与过去大相径庭.从美学法则来看,随着时间、空间的转换,组成了完美的对比.贝聿铭的建筑是以光、影和运动为闪光点.因为玻璃自身最大的特点就是透明与反射.来自自然的光线穿过透明的玻璃材料流淌到室内,带给室内温暖和灵动之感,网状钢结构不仅起到了支撑、承载的作用,也赋予了玻璃一种力量与特别的艺术美.玻璃透明不遮挡原建筑的立面,从视觉上、空间原理上使原有建筑群的感觉不被削弱,同时设计者的建筑思想还能充分体现,加上人的运动与光线的变化,整个空间充满了活力.事实上,开始时候,许多建筑学人看到金字塔也会觉得它与周围环境不太协调,尤其对环境质感的冲击很大,但是贝聿铭与巴黎卢浮宫金字塔设计闫小琴(山西大学商务学院艺术系;山西大学美术学院,山西太原030006)摘要:贝聿铭是美国华裔著名建筑设计师,他的设计以独特的个性闻名于世.贝聿铭的建筑是以光、影和运动为闪光点.擅长表达几何抽象的力量,使建筑充满了人性的光辉.玻璃金字塔就是他的具有代表性的建筑之一.卢浮宫以丰富的收藏闻名于世,它的前身是一座监狱,后成为皇宫,再后来成为博物馆.关键词:玻璃金字塔;设计;贝聿铭中图分类号:TU242.5文献标识码:A文章编号:1673-260X (2012)05-0037-0237--贝聿铭很能把握建筑环境,并且创造了一些指示标,塑造出他对环境赋予的独特的景观认识.贝聿铭说过:“金字塔的构思不是形式的表现,而是分析的结果,即仔细研究过建筑计划,拿破伦庭院显然需要一些堂皇耀眼的东西来吸引人.否则,如果我们什么都不做,这座宫殿就要变成‘化石’了.”在新与旧、现代与古老之间,贝聿铭沿用卢浮宫原有的法国本土的石材材料作为金字塔地下大厅的建材,他的创作手法使它们和谐融合在一起并且相辅相成.它们是最现代与最原始的结合,带给人们的视觉冲击是无限的,也是它的魅力所在.金字塔的形象象征的古埃及与未来的结合,在人们心目中是高深的,又是伟大的.2造型设计如何减少体量是贝聿铭设计的关键问题.在其他几何体,同等底边的条件下,如长方体、正方体、圆柱体或是很大面积的体量,只有椎体的表面体积最小,能覆盖较大的建筑面积.考虑当地的地貌特征,为避免地下水的问题,挖掘深度以九公尺极限,采用金字塔造型,结构支撑减少,对地下影响不大,不必下到很深.贝聿铭在美术馆的入口建造了一个玻璃金字塔,在停车场到拿破仑厅途中,也设计了一个倒置的玻璃金字塔.它原来是没有任何自然光线进入的.这么设计以来,引进了光线还沟通了户外,在进入美术馆的过程中又出现了一次亲近自然的美感,在空间与造型方面,它与广场处的金字塔大门有了对白,正是贝聿铭设计之巧妙.了解历史和文化,对建筑师来说很重要,然而,择善而从,守善坚持,是作为大师更高的品质,这一品质将追随大师风格,融入到他的作品中.建筑符号———金字塔造型的引用,贝聿铭很大胆并赋予想象,他把最古老的建筑符号,以最现代的材质进行加工,处理.将崭新的玻璃金字塔与陈旧的宫廷建筑融为一体,不仅是法兰西建筑风格和埃及建筑风格的有机结合,也是古典建筑风格与现代建筑风格的有机统一.贝聿铭说:“我尝试对各种不同形式做探索,如今选用金字塔的形状,只因其单纯又富逻辑.”他用三角形构图,就力学结构原理,这种几何构图是一个合理的方法,玲珑剔透的玻璃金字塔利用对比创造出力的表现,它像一颗闪烁的宝石.非常的漂亮同时具有视觉冲击.拿破仑庭院中心有一座高二十公尺,边长三十二公尺的玻璃金字塔,表面呈半透明状,自然阳光的反射玻璃照亮一个大型的地下厅空间,此大厅设在大博物馆中心地带,大概低于地面九公分,各个展厅入口呈散状分散开来,在主要的金字塔周围点缀着三个小型的玻璃金字塔和一个倒置的玻璃金字塔,它们之间由三角形水池与喷水池相接.人们对金字塔的印象是:夜景更漂亮,室内更精彩,进口大厅有足够多的自然光线是它脱离地下室的感觉,将一个大型的三围空间聚合在阳光普照下,显示出其创作的大胆、巧妙与神奇.这里又是他一大成功的手笔就是从大厅可以饱览室外景观、建筑物的水中倒影与流动的人群等.多少个性,多少有灵性的设计,因为妥协与平庸合流;又有多少美轮美奂的设计因为坚持,而被夭折.贝聿铭既认定坚持,又懂得如何去坚持,这是艺术之外的艺术.类似双重艺术,风格才流溢大美,创造方能流芳百世.当金字塔在拿破仑庭院中心傲立之时,世人为之惊叹,古代、现代与未来似乎已经相通,贝聿铭征服了巴黎.3总结新世纪的建筑设计呈现一个多元化的特点,注重文化与艺术的结合,在满足基本功能需求的情况下,更加注重精神的满足.任何一个建筑的建造不单是满足基本的空间需要,还有更加深层次的感受和理解.比如美感和独特的外形.让人能与共鸣,身临其境与之混为一体.达到完美的共识.正真达到由内到外的心灵美,让人过目不忘的境界.建筑师的思考、情绪、感动与理想,应与社会公众的愿望、追求、好恶等密切联系,息息相关,不应是艺术家一己私情的宣泄或浮躁中乖张生僻的发现.建筑师用自己的作品与社会公众直接对话是有益的直接影响.在今后的建筑设计要合理结合当地的人文和地理以及风俗特点,恰到好处的使用建筑材料来表达设计者的想法.在众多设计的因素中,门窗、楼梯、各种附属设施、墙面、楼面还有材料等,其中建筑的形式尤为重要,但是更为重要的是建筑材料的应用.如果材料没有新意,没有用到恰到好处.再好的形式也是枉然.玻璃金字塔,应用材料本身的特性———玻璃反射和透明,在能够满足自然光线的情况下,对建筑产生愉悦灵动,给人以美的感受.将建筑艺术与最新科技结合,建筑与艺术完美结合,要多多创造,少些模仿,就会创造出为世人所钦佩与赞扬的建筑.这是我们追求的,也是艺术的最高理想.对贝聿铭建筑风格的解读,对我来说,有着非常积极的作用.我相信,我会在以后的设计道路上走的更好.———————————————————参考文献:〔1〕张君.大罗浮与金字塔[J].装饰,1995(3).〔2〕查一路.贝聿铭和他的金字塔[J].创新科技,2007(8).〔3〕赵品品,邓政,叶经文.论贝聿铭的玻璃金字塔与其建筑风格[J].美术大观,2009(5).38--。

浅析贝聿铭与卢浮宫浅论著名建筑师贝聿铭卢浮宫专业建筑学班级学号姓名日期浅析著名建筑师贝聿铭卢浮宫摘要:( :贝聿铭是美国华裔著名建筑设计师,他的设计以独特的个性闻名于世.贝聿铭的建筑是以光、影和运动为闪光点.擅长表达几何抽象的力量,使建筑充满了人性的光辉.玻璃金字塔就是他的具有代表性的建筑之一.卢浮宫以丰富的收藏闻名于世,它的前身是一座监狱,后成为皇宫,再后来成为博物馆 )关键词:(贝聿铭玻璃金字塔建筑 )正文大师简介贝聿铭(见图1—1)美籍华人建筑师,祖籍江苏苏州,1917年4月26日出生于广州。

其父是中国银行创始人之一贝祖怡。

10岁随父亲来到上海,18岁到美国,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材。

他的代表建筑有美国华盛顿特区国家艺廊东厢(见图1-2)、法国巴黎卢浮宫扩建工程。

被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭也荣获了1979年美国建图1-1 贝聿铭筑学会金奖,1981年法国建筑学金奖,1989年日本帝赏奖,1983年第五届普利兹克,及1986年里根总统颁予的自由奖章等。

1990年退休。

作为最后一个现代主义建筑大师,他被人描述成为一个注重于抽象形式的建图1-2华盛顿国家美术馆东馆筑师。

他喜好的材料包括石材、混凝土、玻璃和钢。

作为20世纪世界最成功的建筑师之一,贝聿铭设计了大量的划时代建筑。

贝聿铭属于实践型建筑师,作品很多,论著则较少,他的工作对建筑理论的影响基本局限于其作品本身。

1.方案介绍1981年,新上任的法国总统弗朗索瓦•密特朗提出要修复整个法国的文化结构。

其中最重要的项目就是卢浮宫的翻修和改建。

密特朗总统把这项任务委托给了美籍华裔建筑师贝聿铭。

这是有史以来首次有非法国籍的建筑师从事卢浮宫博物馆的设计工作。

贝聿铭的翻新工作于1989结束。

他对卢浮宫的主庭院拿破仑中庭进行了重新设计,以缓解每日数以千计的游客所造成的拥堵。