基因的概念及发展

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:3

生物基因是什么理解基因的重要性生物基因是什么——理解基因的重要性基因是生物体遗传信息的基本单位,它们携带着生物个体的遗传信息,并决定着生物的特征和功能。

在生物学中,理解基因的重要性是必不可少的。

本文将介绍基因的定义、结构和功能,并阐述了基因在生物进化、遗传疾病和基因工程等方面的重要性。

一、基因的定义与结构1.1 基因的定义基因是生物体内一段特定的DNA序列,能够编码蛋白质。

它是遗传信息的基本单元,决定了生物个体的遗传性状。

1.2 基因的结构基因由若干碱基对组成,DNA的聚合物形式使得基因能够传递遗传信息。

基因内的碱基序列按照一定的规则进行编码,从而形成蛋白质的氨基酸序列。

基因通常包括编码区和非编码区,编码区指的是蛋白质编码的一段DNA序列,非编码区包括启动子、转录因子结合位点等。

二、基因的功能2.1 遗传信息传递基因通过编码蛋白质的方式传递遗传信息。

在生物体细胞的复制和分裂过程中,基因能够准确复制并传递给子代,使得遗传信息得以传承。

2.2 决定个体特征和功能基因决定了生物个体的特征和功能。

例如,人体中的基因决定了眼睛的颜色、身高的遗传倾向等。

不同的基因组合导致了个体间的差异,使得每个生物个体都具有独特的特征和功能。

三、基因的重要性3.1 生物进化基因是生物进化的基石。

通过基因的突变和重组,生物个体能够产生新的特征和功能,进而适应环境的变化。

基因的变异是生物进化和物种多样性形成的重要原因之一。

3.2 遗传疾病基因突变也是遗传疾病的重要原因之一。

某些基因突变会导致人类或其他生物遭受各种遗传疾病的困扰,如囊性纤维化、遗传性失明等。

通过对基因的研究和改造,可以为治疗遗传疾病提供新的途径。

3.3 基因工程基因工程是利用基因的特性进行人工操作和改造的技术。

通过基因工程技术,科学家可以对生物体的基因进行编辑、插入或删除特定的基因序列,以改变生物体的特征和功能。

基因工程在农业、医学和环境等领域有着广泛的应用前景。

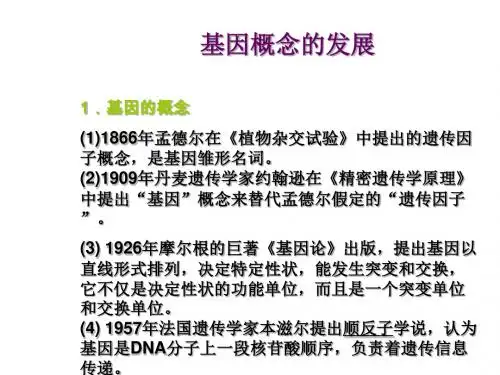

关于基因的知识点总结一、基因的发现和定义:基因的概念最早由著名的奥地利生物学家孟德尔提出,孟德尔通过对豌豆杂交实验的观察,提出了“遗传因子”的概念,这可以说是基因的最早定义。

后来,在20世纪初,美国生物学家摩尔根利用果蝇的杂交实验,证明了基因定位在染色体上,并提出了“基因是染色体上的遗传因子”的概念。

随着遗传学和分子生物学的发展,基因的定义也逐渐丰富和完善,现在,基因通过DNA序列编码蛋白质的概念被广泛接受,成为最具权威和普遍的定义。

二、基因的结构和功能:1.基因的结构:基因通常由一段DNA序列组成,这些DNA序列可以编码蛋白质、调控基因表达、以及其他未知功能。

基因的结构包括启动子、外显子、内含子、终止子等多个部分,不同的基因结构有着不同的影响方式。

启动子是转录启动的起始点,外显子是编码信息的部分,内含子是不编码信息的部分,终止子是转录结束的位置。

2.基因的功能:基因的主要功能是编码蛋白质,蛋白质是细胞的主要组成成分,也是生物体的重要功能和结构组分。

除了编码蛋白质之外,基因还能通过调控基因表达来影响细胞的功能和性状。

此外,基因还可能具有其他未知的功能,比如对DNA序列的修饰、对遗传物质的稳定性维护等。

三、基因的表达和调控:1.基因的表达:基因的表达是指基因的信息被转录成RNA,然后翻译成蛋白质的过程。

基因表达会受到多种因素的调控,包括细胞内外的环境信号、细胞生理状态等。

基因表达是生物体发育和生长中不可或缺的过程,也是维持细胞功能和体内稳态的关键。

2.基因的调控:基因的调控是指通过一系列的信号传导和细胞因子的作用,对基因的表达进行调控的过程。

基因的调控涉及到转录调控、后转录调控、转录组学和表观遗传学等多个层面。

通过基因的调控,生物体能够对环境的变化做出及时的反应和调整,保证细胞和生物体的正常功能。

四、基因的突变和遗传:1.基因的突变:基因的突变是指基因序列发生改变的过程,这种改变可能包括点突变、插入突变、缺失突变等多种类型。

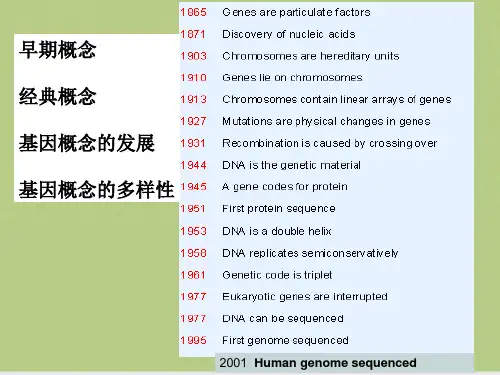

基因概念之演变基因(gene)是遗传学家约翰逊(W.Johannsen)在1909年提出来的。

他用基因这一名词来表示遗传的独立单位,相当于孟德尔在豌豆试验中提出的遗传因子。

在遗传学发展的早期阶段,基因仅仅是1个逻辑推理的概念,而不是一种已经证实了的物质和结构。

由于科学研究水平的不断提高,从浅入深,由宏观到微观,基因的概念也在不断的修正和发展。

从遗传学史的角度看,基因概念大致分以下几个阶段:孟德尔的遗传因子阶段;摩尔根的基因阶段;顺反子阶段和现代基因阶段。

一、孟德尔的遗传因子阶段19世纪60年代初,孟德尔对具有不同形态的豌豆作杂交实验,在解释实验中每种性状的遗传行为时,用A代表红花,a代表白花,表明生物的某种性状是由遗传因子负责传递的,遗传下来的不是具体的性状,而是遗传因子。

遗传因子是颗粒性的,在体细胞内成双存在,在生殖细胞内成单存在。

孟德尔所说的“遗传因子”是代表决定某个性状遗传的抽象符号。

孟德尔在阐明遗传因子在世代中传递规律时,就已经认识到了基因的两个基本属性:基因是世代相传的,基因是决定遗传性表达的。

现在所说的“基因是生物体传递遗传信息和表达遗传信息的基本物质单位”,实际上就是孟德尔所阐明的基因观。

二、摩尔根的基因阶段1909年,丹麦遗传学家约翰逊创造了“基因”这一术语,用来表达孟德尔的遗传因子,但还只是提出了遗传因子的符号,没有提出基因的物质概念。

摩尔根对果蝇的研究结果表明,1条染色体上有很多基因,一些性状的遗传行为之所以不符合孟德尔的独立分配定律,就是因为代表这些性状的基因位于同一条染色体上,彼此连锁而不易分离。

这样,代表特定性状的特定基因与某一条特定染色体上的特定位置联系起来。

基因不再是抽象的符号,而是在染色体上占有一定空间的实体,从而赋予基因以物质的内涵。

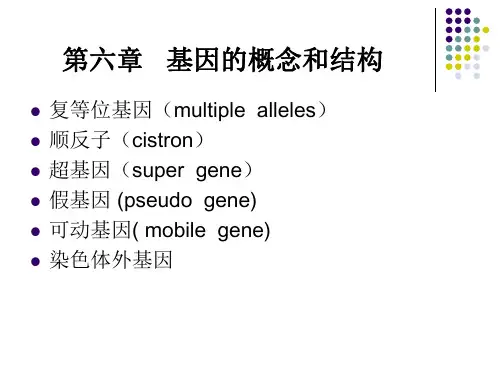

三、顺反子阶段早期的基因概念是把基因作为决定性状的最小单位、突变的最小单位和重组的最小单位,后来,这种“三位一体”的概念不断受到新发现的挑战。

基因概念的发展与认识摘要:基因作为遗传学中的核心概念,其每一步发展都意味着遗传学的一次革命和突破。

随着对基因的不断的探索和研究,对基因的认识也不断加深,人们也更多的利用对基因的认识,来实践我们的生活之中,推动科学的不断发展。

关键词:基因概念发展认识正文:一、基因的发展史:在遗传学发展的早期,基因仅仅是一个逻辑推理的概念。

随着科学水平的提高。

基因的概念也不断的修正和发展。

基因的发展历程大致可分为以下几个阶段:1、经典遗传学阶段1.1孟德尔的遗传因子阶段①遗传学奠基人孟德尔,通过八年的豌豆杂交实验,利用花色等几种相对性状,于1866年发表了著名的《植物杂交试验》的论文。

文中指出,生物每一个性状都是通过遗传因子来传递的,遗传因子是一些独立的遗传单位。

这样遗传因子作为基因的雏形概念诞生了。

但此时并不知道基因的物质概念。

②1903年美国学者萨顿和鲍维里两人注意到在杂交试验中遗传因子的行为与减数分裂和受精中染色体的行为非常吻合,他们推论出“遗传因子”就在染色体上。

1.2基因术语的提出①1909年丹麦遗传学家约翰逊在《精密遗传学原理》一书中提出“基因”概念,以此来替代孟德尔假定的“遗传因子”。

从此,“基因”一词一直伴随着遗传学发展至今。

1.3摩尔根等对基因的研究①通过摩尔根和他的学生们利用果蝇作了大量研究。

于1926年出版了巨著《基因论》,从而建立了著名的基因学说,首次完成了当时最新的基因概念的描述,即基因以直线形式排列,它决定着一个特定的性状,而且能发生突变并随着染色体同源节段的互换而交换,它不仅是决定性状的功能单位,而且是一个突变单位和交换单位.。

“三位一体学说”②1941年,比德尔和塔特姆提出一个基因一个酶学说,证明基因通过它所控制的酶决定着代谢中生化反应步骤,进而决定生物性状。

因此经典遗传学认为:基因是一个最小的单位,不能分割;既是结构单位,又是功能单位。

具体指:①基因是化学实体,以念珠状直线排列在染色体上。

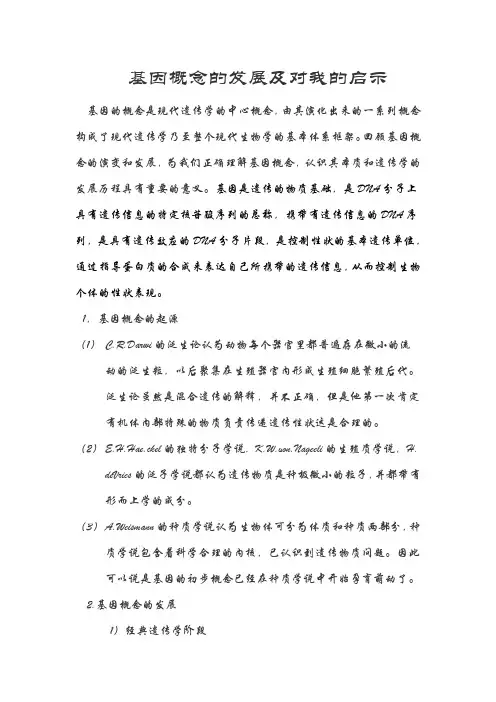

基因概念的发展及对我的启示基因的概念是现代遗传学的中心概念,由其演化出来的一系列概念构成了现代遗传学乃至整个现代生物学的基本体系框架。

回顾基因概念的演变和发展,为我们正确理解基因概念,认识其本质和遗传学的发展历程具有重要的意义。

基因是遗传的物质基础,是DNA分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列的总称,携带有遗传信息的DNA序列,是具有遗传效应的DNA分子片段,是控制性状的基本遗传单位,通过指导蛋白质的合成来表达自己所携带的遗传信息,从而控制生物个体的性状表现。

1,基因概念的起源(1)C.R.Darwi的泛生论认为动物每个器官里都普遍存在微小的流动的泛生粒,以后聚集在生殖器官内形成生殖细胞繁殖后代。

泛生论虽然是混合遗传的解释,并不正确,但是他第一次肯定有机体内部特殊的物质负责传递遗传性状这是合理的。

(2)E.H.Hae.ckel的独特分子学说, K.W.von.Nageeli的生殖质学说,H.deVries的泛子学说都认为遗传物质是种极微小的粒子,并都带有形而上学的成分。

(3)A.Weismann的种质学说认为生物体可分为体质和种质两部分,种质学说包含着科学合理的内核,已认识到遗传物质问题。

因此可以说是基因的初步概念已经在种质学说中开始孕育萌动了。

2.基因概念的发展1)经典遗传学阶段(—)遗传因子学说基因的最初概念来自孟德尔的“遗传因子”,认为生物性状的遗传是由遗传因子所控制的,性状本身是不能遗传的,被遗传的是遗传因子。

(二)基因术语提出1909年,丹麦学者W.L.Johannsen提出了“基因”(gene)一词,代替了孟德尔的遗传因子。

但是只是提出了遗传因子的符号,并没有提出基因的物质概念。

(三)基因是化学实体1910年摩尔根等通过果蝇杂交实验研究性状的遗传方式得出连锁交换定律,证明基因位于染色体上,并呈直线排列,性别决定是受染色体支配的。

(四)三位一体学说1927年莫勒首先用X射线造成人工突变研究基因的行为,证明基因在染色体上有确切的位置,它的本质是一种微小粒子。

基因的概念及其发展研究摘要:基因是DNA(脱氧核糖核酸)分子上具有遗传效应的特定核苷酸序列的总称,是具有遗传效应的DNA分子片段。

基因位于染色体上,并在染色体上呈线性排列。

基因不仅可以通过复制把遗传信息传递给下一代,还可以使遗传信息得到表达。

不同人种之间头发、肤色、眼睛、鼻子等不同,是基因差异所致。

人类只有一个基因组,大约有3万个基因。

人类基因组计划是美国科学家于1985年率先提出的,旨在阐明人类基因组30亿个碱基对的序列,发现所有人类基因并搞清其在染色体上的位置,破译人类全部遗传信息,使人类第一次在分子水平上全面地认识自我。

本文介绍基因的概念以及其发展,人类对基因不段研究,从而更深入的了解基因,了解基因的发展,从而能够更好的利用有关基因方面的知识。

Abstract:Genes are DNA (deoxyribonucleic acid) molecule has a nucleotide sequence-specific genetic effects, collectively, is a genetic effect of the DNA molecule fragments. Gene located on chromosome, and arranged in a linear chromosome. Gene not only by copying the genetic information passed to the next generation, so that genetic information can also be expressed. Between different ethnic hair, skin, eyes, nose, and so different, is due to genetic differences. There is only one human genome, about 30,000 genes. Human Genome Project is the first American scientists in 1985 proposed to clarify the human genome's 3 billion base pairs of sequence, that all human genes and find out their location on the chromosome, to decipher all human genetic information to make the first human A comprehensive manner at the molecular level understanding of themselves.This paper introduces the concept of genes and their development, notof human gene research to better understanding of genes, understanding the development of genes, allowing better use of knowledge about genes.1.基因概念基因是原核、真核生物以及病毒的DNA和RNA分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位和突变单位以及控制性状的功能单位。

第四节基因的概念和基因作用的调控一、基因的概念及其发展人们对基因的认识是不断深入的,因此关于基因的概念也是不断发展的。

(一)经典遗传学基因的概念最初基因是决遗传性状的一个基本单位,它和孟德尔的遗传因子遇义词,它是根据试验结果推导出来的一种遗传单位,人们只能从它的作用或它所产生的遗传效应得知它的存在。

基因一词是由丹麦的遗传学家约翰逊提出来的,此时基因只是逻辑推理的产物,并无实质内容。

二十世纪30年代摩尔根等人建立了染色体和基因的遗传学说,证明基因以念珠学说:基因位于染体上是突变,重组和一定遗传功能三位一体不可分割的遗传单位。

二十世纪40年代以后,基因的细微结构的遗传分析证明,基因并不是最小的可分割的遗传单位。

1959年本译(Benzer)以T4为材料,进行顺反试验,结果发现在个基因仍然可以划分为若干个起作用的小单位,并根据它们的质和作用区分为三个单位。

1 顺反子(cistron 作用子)是基因的主要部分,它是一个功能单位。

一个顺反子通常就是一个基因,它是链上的一段核苷酸序列,决定着一种多肽的合成。

目前的研究发现有单顺反子基因和多顺反子基因。

有的顺反子只编码rRNA和tRNA。

2 突变子(mutor)是指一个基因内部能够引起性状突变的最小单位。

一个顺反子中包含多个突变子,有时一个核苷酸对就是一个突变子。

3 重组子(recon交换子)一个顺反子内部可以发生交换出现重组,不能由重组分开的最小单位。

(最基本单位)一个重组子可以小到一个核苷酸对。

本译的顺反试验:是用于测定具有相似表型的两个独立起源的隐性突变是否属于同一基因的突变试验。

1 其具体试验:两突变型m1×m2,测定F1(双突变杂合2n)两个突变体间有无互补作用。

2 结果分析,若有互补作用,其F1表现为野生型;若无互补作用,其F1表现为突变型。

这样两种不同的结果说明了什么呢?若两个突变型来自同一顺反子内的突变,则两条同源染色体都只能转录成突变的mRNA 形成——→突变型。

基因的概念及发展

基因(gene)这个名词是1909年由遗传学家约翰逊(W.Johannsen)提出来的。

他用基因这一名词来表示遗传的独立单位,相当于孟德尔在豌豆试验中提出的遗传因子。

顾名思义,基因不仅是一个遗传物质在上下代之间传递的基本单位,也是一个功能上的独立单位。

在遗传学发展的早期阶段,基因仅仅是一个逻辑推理的概念,而不是一种已经证实了的物质和结构。

由于科学研究水平的不断提高,从浅入深,由宏观到微观,基因的概念也在不断的修正和发展。

在20世纪30年代,由于证明了基因是以直线的形式排列在染色体上,因此人们认为基因是染色体上的遗传单位。

20世纪50年代以后,随着分子遗传学的发展,1953年在沃森和克里克提出DNA的双螺旋结构以后,人们普遍认为基因是DNA的片段,确定了基因的化学本质。

20世纪60年代,本茨(S.Benzer)又提出了基因内部具有一定的结构,可以区分为突变子、互换子和顺反子三个不同单位。

DNA分子上的一个碱基变化可以引起基因突变,因此可以看成是一个突变子;两个碱基之间可以发生互换,可以看成是一个互换子;一个顺反子是具有特定功能的一段核苷酸序列,作为功能单位的基因应该是顺反子。

从分子水平来看,基因就是DNA分子上的一个个片段,经过转录和翻译能合成一条完整的多肽链。

可是,通过近年来的研究,认为这个结论并不全面,因为有些基因在转录出RNA以后,不再翻译成蛋白质,如rRNA和tRNA就属于这种类型。

另外,还有一类基因,如操纵基因,它们既没有转录作用,又没有翻译产物,仅仅起着控制和操纵基因活动的作用。

特别是近年来发现,在DNA分子上有相当一部分片段,只是某些碱基的简单重复,这类不含有遗传信息的碱基片段,在真核细胞生物中数量可以很大,甚至在50%以上。

关于DNA分子中这些重复碱基片段的作用,目前还不十分了解。

有人推测可能有调节某些基因活动和稳定染色体结构的作用,其真正的功能尚待研究。

因此,目前有的遗传学家认为,应该把基因看作是DNA 分子上具有特定功能的(或具有一定遗传效应的)核苷酸序列。

基因概念的发展

1909年,约翰逊(Johannsen)首次提出了基因(gene)的概念,用以替代孟德尔(Mendel)早年所提出的遗传因子(genetic factor)一词,并创立了基因型(geno-type)和表现型(phenotype)的概念,把遗传基础和表现性状科学地区分开来。

随着遗传学的发展,特别是分子生物学的迅猛发展,人们对基因概念的认识正在逐步深化。

1 1个基因1个酶

英国生理生化学家盖若德(Garrod.A.E)研究了人类中的先天代谢疾病,并于1909年出版了《先天代谢障碍》一书。

他通过对白化病等疾病的分析,认识到基因与新陈代谢之间的关系,即1个突变基因,1个代谢障碍。

这种观点可以说是1个基因1个酶观点的先驱。

比得尔(Beadle.G.W)和塔特姆(Tatum.EL)对红色链孢霉做了大量的研究。

他们认为,野生型的红色链孢霉可以在基本培养基上生长,是因为它们自身具有合成一些营养物质的能力,如嘌呤、嘧啶、氨基酸等等。

控制这些物质合成的基因发生突变,将产生一些营养缺陷型的突变体,并证实了红色链孢霉各种突变体的异常代谢往往是一种酶的缺陷,产主这种酶缺陷的原因是单个基因的突变。

2 1个基因1条多肽链

红色链孢霉和大肠杆菌营养缺陷型的早期研究表明,在各种氨基酸、维生素、嘌呤和嘧啶的生物合成路线上,催化每一步反应的酶都是在1个基因的监控下进行的。

到了本世纪50年代,扬诺夫斯基(Yanofsky)发现并提出了新的问题,即1个基因控制2步反应。

他发现在大肠杆菌中,催化吲哚磷酸甘油脂生成色氨酸反应的酶,即色氨酸合成酶的结构比较复杂,实际上是由2种多肽构成,A肽可以独立催化吲哚磷酸甘油脂分解生成吲哚,B肽则可以单独催化吲哚转变为色氨酸。

因此对1个基因1个酶的学说做了第1次修正。

3 基因的化学本质是DNA(有时是RNA)

1944年,埃维里(Avery)等人通过肺炎双球菌的转化实验,第1次证实了DNA是遗传物质,由此,基因的化学本质得到了阐明。

人们通过研究发现有些病毒如烟草花叶病毒、脊髓灰质病毒等只含有RNA,而不具有DNA,这些RNA病毒可以在RNA复制酶的作用下以自身为模板进行复制,这类生物中基因的化学组成为RNA。

1953年沃森(Watson)和克里克(Crick)建立了DNA分子的双螺旋结构模型,这是遗传学史上的1个里程碑。

近几十年来遗传学的发展,特别是遗传工程技术的发展充分证实这1模型的正确性。

4 基因顺反子的概念

1955年,美国分子生物学家本兹尔(Benzer)提出了比传统基因概念更小的基本功能单位即顺反子的概念。

用rⅡ突变型和野生型噬菌体共同侵染K菌株,两种噬菌体都可以正常生长并使得K菌株裂解。

但是在rⅡ突变型之间进行的互补试验,结果有很大的差异。

同一互补群的突变型不存在功能上的互补关系,只有分别属于两个互补群的突变型才能在功能上互补,而表现出野生型的特点。

本兹尔把这种基因内部的功能互补群称为顺反子。

实际上,本兹尔从遗传学的互补实验中,所得出的顺反子的概念已经深入到当时人们并不了解的基因转录水平上了。

顺反子的概念与蛋白质的高级结构的研究结果是一致的,因为蛋白质往往是由两条或多条多肽链所构成,它们即为蛋白质的亚基。

本兹尔通过实验提出了1种新的基因概念:1)作为突变单位,从分子水平上可以精确到单核苷酸或碱基水平,这就是突变子;2)作为交换单位,也以单核苷酸或单个碱基为基本单位,这就是互换子;3)作为功能单位,基因也是可分的,基因不是1个功能的基本单位,基因的功能常含有2个或多个顺反子的功能。

现代遗传学的研究证明本兹尔提出的概念基本上是正确的。

5 结构基因与调控基因的划分

随着研究的深入,人们首先在原核生物中发现,不是所有的基因都能为蛋白质编码。

于是,人们就把能为多肽链编码的基因称为结构基因。

除结构基因以外,有些基因只能转录而不能进行翻译,如tRNA和rRNA基因。

还有些基因本身并不进行转录,但是可以对其邻近的结构基因的表达起控制作用,如启动基因和操纵基因。

从功能上讲,启动基因、操纵基因和编码阻遏蛋白、激活蛋白的调节基因都属于调控基因。

操纵基因与其控制下的一系列结构

基因组成1个功能单位,称做操纵子。

对这些基因的研究,加深了人们对基因的功能及其调控关系的认识。

6 断裂基因

断裂基因首先由凯姆伯恩(Chambon)和博杰特(Berget)在本世纪70年代报道。

在1977年美国冷泉港举行的定量生物学讨论会上,有些实验室报道了在猿猴病毒SV40和腺病毒Ad2上发现基因内部的间隔区,间隔区的DNA序列与该基因所决定的蛋白质没有关系。

用该基因所转录的mRNA与其DNA进行分子杂交,会出现一些不能与mRNA配对的DNA单链环。

人们把基因内部的间隔序列称为内含子,而把出现在成熟RNA中的有效区段称为外显子。

这种基因分割的现象后来在许多真核生物中都有发现,因此是一种普遍现象。

断裂基因的初级转录物称作前体RNA,把前体RNA中由内含子转录下来的序列去除,并把由外显子转录的RNA序列连接起来这一过程称作剪接。

剪接过程涉及到许多问题,有些问题目前还没有彻底搞清。

值得一提的是,1981年切赫(Cehe.T)首次报道了原生动物四膜虫(Tetrahymena)前体rRNA的中间序列(IVS)具有催化功能,可以催化该前体rRNA进行自我剪接。

7 重叠基因

1977年维纳(Weiner)在研究Q0病毒的基因结构时,首先发现了基因的重叠现象。

1978年费尔(Feir)和桑戈尔(Sanger)在研究分析X174噬菌体的核苷酸序列时,也发现在由5375个核苷酸组成的单链DNA所包含的10个基因中有几个基因具有不同程度的重叠,但是这些重叠的基因具有不同的阅读框架。

以后在噬菌体G4、MS2和SV40中都发现了重叠基因。

重叠基因的发现使人们冲破了关于基因在染色体上成非重叠的线性排列的传统概念。

8 跳跃基因

1950年麦克林托克(Mcclintock.B)在玉米染色体组中发现1个激体-解离系统,它们在染色体上的位置不固定,可以由1条染色体跳到另外1条染色体上。

这项研究在当时并未引起人们的关注,但是随着科学的发展,人们在果蝇、酵母、大肠杆菌中都发现了跳跃基因的存在,并对它们进行了广泛的研究。

由此可见,在历史发展的不同时期,人们对基因概念的理解有着不同的内涵。

我们相信,在世界科学技术日新月异发展的今天,生物科学随着其相关科学技术的发展,将会有更多、更大的突破性进展。

基因概念还将被赋予更新的内容。