高中化学必修一《专题四 第一单元 含硫化合物的性质及应用 硫酸的制备和性质》课件

- 格式:ppt

- 大小:980.50 KB

- 文档页数:18

专题4硫、氮和可持续发展第一单元含硫化合物的性质和应用第2课时硫酸的制备和性质课时跟踪检测知识点一:硫酸的性质1.下列关于浓硫酸的叙述正确的是()A.浓硫酸具有吸水性,因而可使蔗糖炭化B.浓硫酸与铁加热后发生反应,生成的气体可能是混合物C.浓硫酸是一种干燥剂,能够干燥氨气、氢气等气体D.浓硫酸在常温下能够使铁、铝等金属钝化,故无化学反应发生解析:浓硫酸具有脱水性,因而可使蔗糖炭化,A错误;浓硫酸与铁加热后发生反应,随着反应的进行,硫酸浓度减小,稀硫酸和铁反应生成氢气,因此生成的气体可能是混合物(SO2、H2),B正确;浓硫酸是一种干燥剂,具有强氧化性和酸性,因此不能够干燥氨气,C错误;浓硫酸在常温下能够使铁、铝等金属钝化,钝化是化学变化,D错误。

答案选B。

答案:B2.将pH试纸蘸取浓H2SO4后,试纸的颜色将变为()A.蓝B.黑C.红D.白解析:浓H2SO4具有脱水性,使试纸炭化变黑。

答案:B3.通常情况下能共存且能用浓硫酸干燥的气体组是()A.SO2、Cl2、H2S B.O2、H2、SO2C.NH3、H2、Cl2D.CO、SO3、O2解析:浓硫酸具有强氧化性和酸性,不能干燥还原性气体和碱性气体,特别注意浓硫酸能吸收SO3气体,所以浓硫酸不能干燥SO3。

答案:B4.下列反应浓硫酸只表现氧化性的是()A.实验室用浓硫酸干燥氯气、氯化氢、二氧化硫等气体B.将HI与浓硫酸混合,有紫色蒸气产生C.浓硫酸与氧化亚铁反应,生成硫酸铁D.用浓硫酸在木制品上“烙”字画解析:A项利用浓硫酸吸水性;B项利用浓硫酸强氧化性;C项利用浓硫酸的强氧化性和酸性;D项利用浓硫酸的脱水性。

答案:B5.某学习小组进行浓硫酸对蔗糖的脱水实验,“在200 mL烧杯中放入20 g 蔗糖(C12H22O11),加入适量水,搅拌均匀,然后再加入15 mL质量分数为98%的浓硫酸,迅速搅拌”进行如下探究。

(1)观察现象:蔗糖先变黄,再逐渐变黑,体积膨胀,形成疏松多孔的海绵状黑色物质,同时闻到刺激性气味。

硫酸的制备和性质教学设计宜兴市丁蜀高级中学黄林军一、教材分析1、教材地位《硫酸的制备和性质》是节课选自江苏教育出版社出版的普通高中课程标准实验教科书《化学1》专题4第一单元《含硫化合物的性质和应用》第二课时。

这部分内容是在前节学习了二氧化硫的化学性质的基础上,由二氧化硫的还原性被氧化为三氧化硫,三氧化硫与水反应生成硫酸,从而导出硫酸。

教材首先介绍了硫酸的工业制法,硫酸在工业上的地位和重要性就成为本节教材的切入点,引出了硫酸在工业上的制法。

由于硫酸是实验室里常用的试剂,在生产等方面也有广泛的应用,学生在初中时已经接触到稀硫酸,并了解了它具有酸的通性,但是硫酸中硫元素的化合价为最高价,且在浓硫酸中大部分是以硫酸分子形式存在的,这就决定了它具有稀硫酸不具备的一些性质,也就是它的特性,在特性中的强氧化性又是一个非常典型的性质,它是强氧化性酸的代表。

最后回归到硫酸的用途,激发学生努力学习报效祖国的热情。

硫酸不仅是本专题的重点,而且贯穿中学化学的始终,学好本节内容不仅能使学生系统掌握硫酸的性质,更好地认识氧族元素,为进一步学好其他元素、化合物知识及相关化学理论打好基础。

掌握硫酸的性质可以更好地认识它在工农业生产和国防上的重要用途,为学生将来参加工农业生产和解决某些实际问题创造条件。

因此,必须使学生切实学好。

2、教学目标知识目标:(1)掌握浓硫酸的特性,尤其是浓硫酸的强氧化性。

了解浓硫酸在加热时氧化性更强,以及常温下与铝、铁可发生钝化作用。

(2)知道工业上生产硫酸的基本原理。

(3)了解浓硫酸的应用。

能力目标:(1)通过学生的自主思维开发智力、挖掘潜能,培养学生分析、归纳的能力;(2)通过学生的自主实验培养学生的动手能力、观察能力、语言表达能力;(3)通过创新实验方案培养学生的创新思维能力。

情感目标:培养学生具有理论联系实际的学风和严谨的科学态度。

通过介绍硫酸在工业上的地位等,培养学生热爱祖国,热爱家乡,理论联系实际,学以致用,激发学生呢感报效祖国的热情。

硫酸的制备和性质教学设计一、教学目标知识与技能:1、理解工业生产硫酸的基本原理、基本步骤和有关的化学反应;2、掌握浓硫酸的特殊性:吸水性、脱水性、强氧化性;3、了解硫酸、硫酸盐的用途。

过程和方法:1、根据硫酸的用途引出硫酸的制法,根据制得的产品推测硫酸的性质;2、采用探究法来学习硫酸的制备和浓硫酸的特性。

情感、态度与价值观:1、认识化学与工业生产的密切联系;2、逐步树立合理使用化学物质的概念。

二、教学重难点:硫酸的工业制法;浓硫酸的特性。

三、教学用具:多媒体课件化学仪器:铁架台(铁夹)、酒精灯、试管、玻璃棒、药匙、化学试剂:浓硫酸、铜片、品红溶液、NaOH溶液、蔗糖、水、硫酸铜晶体、硫黄固体。

四、教学方法:讲授法、探究法。

(一)、接触法制硫酸1.SO2的制取和净化4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO22.接触氧化2SO2+O2=2SO33. SO3的吸收SO3+H2O=H2SO4(二)、硫酸的物理性质(三)、硫酸的化学性质1.稀硫酸具有酸的通性2.浓H2SO4的特性:(1)吸水性:吸收湿存水(可用作干燥剂)(2)脱水性:将化合物中的H、O两元素以H2O的形式脱去H2SO4=2H++SO42-(3)强氧化性C+ H2SO4(浓)四、硫酸的用途。

《含硫化合物的性质和应用》《硫酸的制备和性质》说课一、教材分析1.教材的地位和作用《硫酸的制备和性质》是苏教版《化学(必修)1》专题4第一单元《含硫化合物的性质和应用》中的第二节内容,是继《二氧化硫性质和作用》之后的一节重要内容,同时也是引入《硫和含硫化合物的相互转化》的重要环节。

本课内容对学生来说既熟悉也陌生,硫酸在工业中的应用学生在生活中就有所耳闻,但真正的生产环节,学生不是很了解;浓稀硫酸的性质在初中就有所接触,但进行深入探究,学生还没有做过。

所以在本课的学习中,学生既能联系旧知识和生活实际来学习硫酸的制备和性质,又能进一步运用探究性学习的方法,探究浓稀硫酸的性质区别,构建硫和含硫化合相互转化的知识体系。

所以说,本课是一节将学科知识和生产实际相结合的重要内容,是一节运用探究方法探讨物质性质的重要内容。

2.教学目标根据教学大纲的要求和编写教材的意图,结合本课的特点和素质教育的要求,确定以下教学目标:(1)知识与技能①知道工业上生产硫酸的基本原理;②掌握浓硫酸的特性。

(2)过程与方法①理解学科知识与生活实际的联系;②培养学生实验观察能力和对实验现象的分析能力;③培养学生运用理论知识解释问题的能力。

(3)情感态度和价值观充分重视学生的实践活动,提高学生对知识的应用能力和意识,以求达到学生能用有关知识初步解决或结实对化学有关的实际问题的目的;同时对学生形成未来发展的相关基础知识,掌握基本的科学方法,初步树立科学的观点和精神。

3.教学重点、难点重点:硫酸的工业生产;浓硫酸的特性。

难点:浓硫酸的强氧化性。

二、学法分析新课程把转变学生的学习方式作为重要的着眼点,提倡自主、合作、探究的学习方式。

本节课学习的硫酸是学生在初中就有一定了解的,因此,在教学时,我结合教材特点,分析学生的心理特征和认知水平,指导学生采用实验探究、交流讨论相结合的方法进行学习。

三、教法分析教学方法的选择,既要考虑教师的教,也要考虑学生的学;既注重学生知识的获得,也注重学生智力和能力的发展。

教课方案 --------- 含硫化合物的性质和应用1、教课内容及剖析本节内容是“一般高中课程标准实验教科书·苏教版”《化学①》专题四第一单元的第一课时,主要学习二氧化硫的性质及硫酸型酸雨的形成。

2.学生学习状况剖析在这从前,学生已学习了氯、钠、镁、铝、铁、铜等元素,这是学生进一步学习和完美元素化合物知识,别的,学生也已学习了物质的分类、氧化复原反响、离子反响等基本观点,掌握了一些基本实验操作,为实验研究二氧化硫的性质准备了必需的基础。

教材以空气资源的利用和空气污染作为切入点,从商讨硫酸型酸雨的形成和防治下手,让学生在二氧化硫性质实验研究中思虑与议论,经过自主学习活动的设计,使学生认识和体验科学研究的方法,帮助学生建立可连续发展的科学发展观,培育学生学致使用的意识和解决问题的能力。

3.设计理念和思路⑴ 从学生已有的经验和知识出发,经过以化学实验为主的多种研究活动,体验科学研究过程,增强科学研究意识,培育创新精神和实践能力。

⑵ 增强认知过程的教课,使学生学会自主总结和提炼,促使学生学习方式的转变4.教课目的⑴知识与技术:掌握二氧化硫的性质,认识二氧化硫对空气的污染,硫酸型酸雨的成因和防治。

⑵过程与方法:在实验研究中认识二氧化硫的性质,培育学生简单实验设计能力、察看能力、整理概括能力。

经过议论、概括,使学生认识硫酸型酸雨的形成原理及防治举措,培育学生理论联系实质、解决问题的能力。

⑶感情、态度与价值观经过对二氧化硫与酸雨的认识,使学生懂得人类与环境,化学与环境的关系,逐渐建立珍惜自然,爱惜环境,合理使用化学物质的观点。

经过二氧化硫性质的研究实验,培育学生科学研究的精神,激发求知的欲念。

5.教课要点和难点二氧化硫的性质、酸雨的成因与防治6.教课过程设计[ 教课方案合成图]情形素材线索PPt 课件:自行车为什么会生展现一张生锈自酸雨及其危害锈?酸雨的危害有哪回想与思虑行车的图片些?酸雨的形成可能核心内容线索问题线索学生活动线索PPT 课件:酸雨形成的过程如某化学课外小组对雨水的成因与采集的雨水 pH 值何,雨水怎样防治沟通商讨 3防治测定的数据7.教课小结与反省讲堂教课目的应依照课程标准和学生实质而定,一堂课 45 分钟,不行能八面玲珑,应仔细对教材重组,联合必需的教课手段(多媒体、图片、实验)突出要点、打破难点,给学生充足的思虑时间。

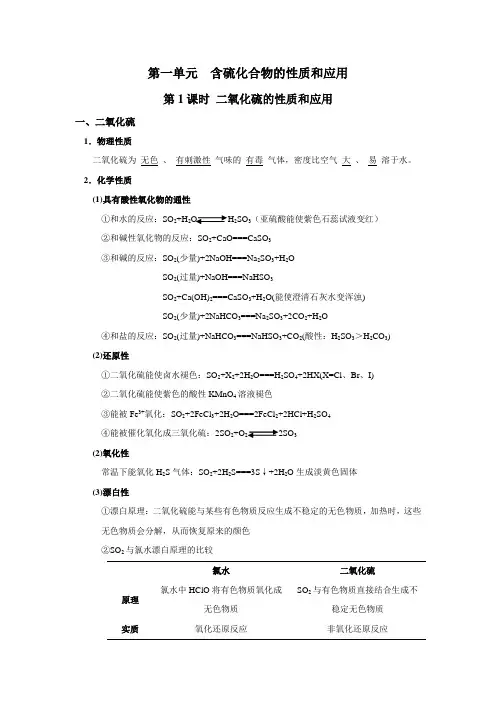

第一单元含硫化合物的性质和应用第1课时二氧化硫的性质和应用一、二氧化硫1.物理性质二氧化硫为无色、有刺激性气味的有毒气体,密度比空气大、易溶于水。

2.化学性质(1)具有酸性氧化物的通性①和水的反应:SO2+H2O H2SO3(亚硫酸能使紫色石蕊试液变红)②和碱性氧化物的反应:SO2+CaO===CaSO3③和碱的反应:SO2(少量)+2NaOH===Na2SO3+H2OSO2(过量)+NaOH===NaHSO3SO2+Ca(OH)2===CaSO3+H2O(能使澄清石灰水变浑浊)SO2(少量)+2NaHCO3===Na2SO3+2CO2+H2O④和盐的反应:SO2(过量)+NaHCO3===NaHSO3+CO2(酸性:H2SO3>H2CO3)(2)还原性①二氧化硫能使卤水褪色:SO2+X2+2H2O===H2SO4+2HX(X=Cl、Br、I)②二氧化硫能使紫色的酸性KMnO4溶液褪色③能被Fe3+氧化:SO2+2FeCl3+2H2O===2FeCl2+2HCl+H2SO4④能被催化氧化成三氧化硫:2SO2+O22SO3(2)氧化性常温下能氧化H2S气体:SO2+2H2S===3S↓+2H2O生成淡黄色固体(3)漂白性①漂白原理:二氧化硫能与某些有色物质反应生成不稳定的无色物质,加热时,这些无色物质会分解,从而恢复原来的颜色②SO2与氯水漂白原理的比较氯水二氧化硫原理氯水中HClO将有色物质氧化成无色物质SO2与有色物质直接结合生成不稳定无色物质实质氧化还原反应非氧化还原反应效果永久性,不可恢复暂时性,可恢复范围可漂白大多数有色物质,能使紫色石蕊试液褪色漂白某些有色物质,不能使紫色石蕊试液褪色二、亚硫酸亚硫酸(H2SO3)是一种弱酸,它容易被氧化剂(如O2、H2O2等)氧化,生成硫酸。

亚硫酸与O2的反应方程式2H2SO3+O2===2H2SO4;亚硫酸与H2O2的反应方程式H2SO3+H2O2===H2SO4+H2O 。

专题4 第一单元含硫化合物的性质和应用硫酸的制备和性质教学设计一、教学目标(一)知识与技能:1、了解接触法制硫酸的反应原理;2、了解浓硫酸的吸水性和脱水性,掌握浓硫酸的强氧化性;3、通过比较浓硫酸与稀硫酸性质差异学会比较的科学方法。

(二)过程与方法:通过实验现象的推理分析,培养学生一切从实际出发,由表及里,以严密的逻辑推理得出结论的思维方法。

(三)情感态度与价值观:培养学生通过实验来研究物质及其变化的科学方法和严谨求实的科学态度。

二、教学重点和难点教学重点:1、硫酸的性质;2、硫酸的工业制备制备。

教学难点:浓硫酸的吸水性和脱水性,浓硫酸的强氧化性。

三、设计思路通过学生的分组实验—硫酸和铝片的反应,激发学生兴趣。

对比实验现象的不同:与稀硫酸反应有气泡产生,与浓硫酸在常温下无明显现象,从而引入本节课教学重点—浓硫酸的特性。

其中,浓硫酸与胆矾的反应和浓硫酸使火柴梗“炭化”是由学生在点滴板上自主探究完成,得出浓硫酸的特性:吸水性、脱水性。

蔗糖和浓硫酸的“黑面包”实验及铜和浓硫酸的反应由教师演示,学生观察,分析得出结论,完成浓硫酸特性的教学。

硫酸的工业制备由教师讲解,学生阅读书本完成。

整节课通过实验探究,讨论分析得出结论,进而引导学生归纳整理新知识。

最后,引导学生自测学习目标的的达成,师生共同讨论问题解决。

四、教学过程【引入】化学是以实验为基础的科学,我们现在先来完成一个小实验好不好?【学生回答】好【实验探究1】硫酸与铝片的反应[学生操作1]用砂纸打磨铝片,将其放置于小试管中,并滴加1毫升硫酸,观察现象。

现象:试管中出现气泡。

结论:硫酸表现出酸性。

【板书】一、硫酸的性质1、稀硫酸的性质—酸的通性【问题引导】酸的通性有哪些?【学生回答】①与指示剂反应②与活泼金属反应③与金属氧化物反应④与碱反应⑤与盐反应【问题引导】刚才的实验中有没有没看到明显现象的?【学生回答】有?【过渡】这是什么原因呢?其实刚才没现象的滴加是浓硫酸!请你们在标签上把“浓”加上去。