医学弥散性血管内凝血

- 格式:ppt

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:3

产科弥散性血管内凝血的 Takao及CDSS评分系统再评估摘要:回顾性分析我院5年来产科弥散性血管内凝血病例,共38例,患者一般资料,目的:分析我院近5年来产科弥散性血管内凝血(DIC) 的病例诊断,T评分系统再评估、治疗及子宫切除时机的选择。

探讨产科DIC的临床诊治,及Takao 产科DIC 评分系统在诊断产科DIC 中的临床价值。

方法:回顾分析2013 年1 月至2018 年11 月北京市海淀区妇幼保健院收治的37例DIC 患者的临床资料,并运用Takao评分系统及中国弥散性血管内凝血诊断积分系统(CDSS)进行动态评分。

结果:产科DIC 的发病原因包括产后出血24 例(24/37),胎盘早剥6 例(6/37),羊水栓塞4 例(4/37),子宫破裂 1 例(1/37),腹腔内出血1例(1/37),凶险型前置胎盘1例。

运用Takao产科DIC 评分系统评分,得分2 ~ 11 分。

达到DIC 诊断标准( 8 分) 者7例,运用CDSS评分系统,得分0-10分,达到DIC诊断标准(>=7)者12例。

其中初产妇24例,经产妇13例,终止妊娠孕周 32+2~ 42 周。

所有患者均为我院产检并就诊患者,其中确诊为胎盘早剥者6例,确诊为凶险性前置胎盘1例;阴道分娩后发生产后出血者24例,其中自然分娩后宫缩乏力引起的产后出血8例,产钳助娩后产后出血3例(1例产道裂伤、2例阴道血肿),剖宫产术中宫缩乏力产后出血12例(其中伴阔韧带血肿1例,伴凝血功能异常1例、伴胎盘因素1例);羊水栓塞4例(均为自娩后),术前诊断子宫破裂2例,所有患者中有2例进行子宫次全切除术后转诊综合医院,2例进行全子宫切除术转诊综合医院,1例患者双侧子宫动脉上行支结扎术+补丁式缝合法+低位B-lynch缝合术+会阴I度裂伤缝合术转诊,其中一位患者子宫次全切除术后二次开腹止血,后再次出现急性肾脏损伤住院治疗。

DIC 诊断依据本文中DIC的诊断依据弥散性血管内凝血诊断中国专家共识(20 1 7年版):,相当于与2012年修订的《弥散性血管内凝血诊断与治疗中国专家共识》在该系统突出了基础疾病和临床表现的重要性,强化动态监测原则,简单易行,易于推广,使得有关DIC诊断标准更加符合我国国情。

2023产科弥散性血管内凝血临床诊断与治疗中国专家共识(完整版) 前言产科弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation, DIC) 是在产科疾病基础上发生的,以出血、栓塞及微循环障碍为特征的临床病理综合征。

总体发生率为0.03%~0.35%。

胎盘早剥、羊水栓塞、HELLP 综合征、围产期脓毒症、死胎滞留等是并发产科DIC 的常见疾病。

产科原发病发展到DIC 的过程隐匿,缺乏预警。

早期识别、正确诊断和及时处理至关重要。

本共识由产科及血液科出凝血专家就上述常见产科DIC的诊断、实验室检查和处理给出推荐,供广大临床医务人员参考,以降低孕产妇和胎婴儿死亡率、改善妊娠结局。

一、产科DIC的发病机制妊娠期表现为生理性高凝状态,血液循环中凝血因子VⅡ、VⅢ、IX、X 水平明显升高,纤维蛋白原(Fib) 水平为未孕时的2倍,达到4~6g/L, 抗凝系统蛋白S水平明显下降,D-二聚体和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)随孕周增加而升高,胎盘来源的纤溶酶原激活物抑制剂表达上升,组织型纤溶酶原激活物水平降低。

组织因子是产科DIC 凝血激活的主要始动环节。

胎盘、蜕膜、子宫肌层、羊水富含组织因子,含量分别是血浆中的数十到上千倍。

发生严重胎盘早剥、羊水栓塞、宫内感染致脓毒症、死胎滞留时,大量组织因子进入母体血液循环,通过凝血级联激活Fib, 形成纤维蛋白,微血栓广泛生成;继而激活纤溶系统,继发纤维蛋白溶解亢进,从而导致广泛出血及器官功能障碍。

二、产科DIC 的临床表现产科DIC 的临床表现因原发病不同而差异很大,主要表现如下:1. 出血:表现为产后大出血且血液不凝、腹膜后间隙广泛渗血、手术缝合止血困难;全身皮肤、黏膜出血(穿刺部位出血、消化道自发出血、尿血等).2. 休克:出现低血压、低血氧、少尿或无尿等休克表现。

并发DIC 时,休克不易纠正。

3.微血管栓塞:发生于器官的微血管栓塞其临床表现各异,可表现为呼吸衰竭、意识障碍、肝肾功能衰竭等,严重者可导致多器官功能衰竭。

医学dic名词解释DIC,即弥散性血管内凝血(Disseminated Intravascular Coagulation)。

弥散性血管内凝血是一种常见、复杂的凝血病理过程,其发病机制涉及凝血、纤溶、炎症和血管功能失调等多个方面。

DIC的特征是在全身性血栓形成的同时,伴有纤维蛋白溶解亢进和血小板减少。

DIC常见于其他疾病的并发症中,如严重感染、创伤、癌症等,特别是在严重感染中发生率较高。

DIC的主要病理生理特征是血栓在血管内形成,同时纤溶功能亢进。

血栓在血管内形成导致机体微循环障碍,特别是毛细血管内形成小血栓时,容易引起组织缺血、缺氧和器官功能损害。

纤溶功能亢进使纤维蛋白溶解过多,导致机体出现广泛纤溶症状,如出血、凝血功能障碍等。

DIC的临床表现多样,主要表现为出血、栓塞和器官功能障碍。

出血主要包括皮肤、黏膜、内脏器官等多种部位的明显或隐性出血。

栓塞可导致肺栓塞、脑栓塞等严重并发症。

器官功能障碍常见于伴发DIC的严重感染患者,如肾脏功能损害、肝功能损害等。

DIC的诊断主要依靠临床表现和实验室检查。

临床症状和体征有助于初步判断患者是否存在DIC,并可进一步明确病情严重程度。

实验室检查包括血液凝血功能指标和纤溶功能指标的检测。

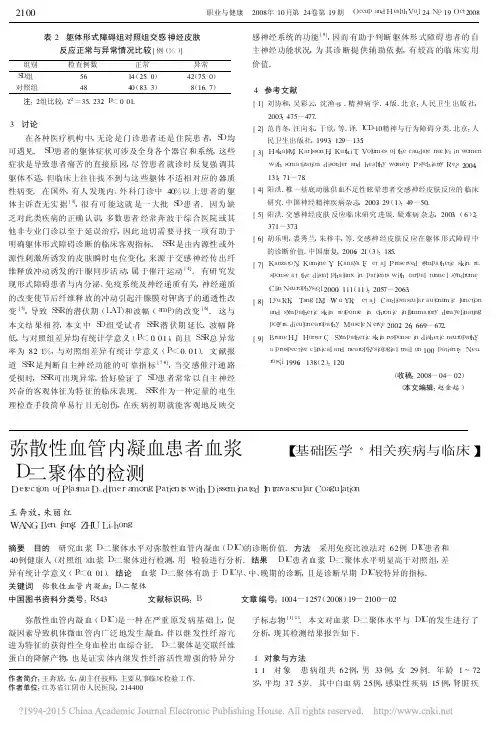

常用的指标包括凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、D二聚体、血小板计数等。

DIC的治疗要根据病因和发病机制进行综合治疗。

一般而言,治疗DIC的原则是纠正病因、控制炎症、抑制凝血、调节纤溶等。

对于具体的病因,如感染、创伤等,需针对性地进行治疗。

对于炎症反应亢进和血小板减少的患者,可应用抗炎症药物及输注血小板。

对于纤溶功能亢进的患者,可应用纤溶抑制剂进行控制。

总之,DIC是一种常见且复杂的凝血病理过程,其发病机制涉及凝血、纤溶、炎症和血管功能失调等多个方面。

对于DIC 的治疗,需根据具体病因和发病机制进行综合治疗,以达到控制病情和预防并发症的目的。

病理生理学教案首页授课时间:2004年11月教案完成时间2004年7月第九章凝血与抗凝血平衡紊乱(coagulation and anti-coagulation disturbance)介绍本章的授课思路、框架和重点、难点内容。

展示2个病例(Waterhouse-Friderichsen syndrome和产科意外)。

这是一个暴发性流脑引起的DIC病例:发绀、全身瘀斑、弛张热、血压下降(40mmHg,休克),外周血PMN上升,吞噬脑膜炎双球菌,肾上腺出血。

这种病称为华佛氏综合征,Waterhouse-Friderichsen syndrome,是由脑膜炎双球菌引起败血症休克时,表现肾上腺皮质出血及肾衰所致的临床综合征,皮肤有大片瘀斑,本质是DIC。

产科意外病例:这是2004年某医院产科遇到的病例,某女,29岁,因停经38周,阴道见红2小时,于2004年8月21日12Am入院,体温、脉搏、呼吸、血压正常。

产科检查:宫高33cm,腹围87cm, ROT已入盆,胎心132次/min。

住院情况:产妇于8月22日凌晨1:00/AM开始腹痛,4:00/AM,阵发痛加剧送入产房待产。

6:30AM产妇出现阴道流血,胎心减慢到50-70次/min。

怀疑胎盘早剥、胎儿宫内窘迫。

经家属同意,7:20AM入手术室抢救,行剖腹产,术中发现,有子宫不完全破裂,腹腔积血300ml,血尿100ml,胎儿娩出已死,产妇术中情况一直不好,9:50AM 行子宫全切,血压仍不稳,11AM紧急抽血化验,PT>60sec,pt 8万/mm3,TT>60sec,Fbg<100mg/dl,3P试验阳性。

经紧急会诊,全力抢救,输全血13个,但血压仍进行性下降,中午12点心跳呼吸停止,继续抢救1小时无效死亡。

问:病人为什么死亡根据PT↑、pt↓、Fbg↓、TT↑、3P试验阳性,可确诊发生了DIC。

从这些病例可知,DIC是临床上常见的危重病症,内外科、产科比较常见,特别是孕妇生产时(剖腹产),极易引起DIC。

弥漫性血管内凝血的治疗总结*导读:DIC患者许多情况下,最终出现广泛出血和多器官衰竭(MOF)而死亡。

近年来,DIC特别是全身病理性纤维蛋白沉积的机制比较明了,并被认为是多器官衰竭发生的原因之一,其中许多细胞因子在凝血和纤溶紊乱中起重要作用。

总结近年有关文献,用循证医学的观点,对有关DIC治疗的进展作一综述。

……DIC患者许多情况下,最终出现广泛出血和多器官衰竭(MOF)而死亡。

近年来,DIC特别是全身病理性纤维蛋白沉积的机制比较明了,并被认为是多器官衰竭发生的原因之一,其中许多细胞因子在凝血和纤溶紊乱中起重要作用。

总结近年有关文献,用循证医学的观点,对有关DIC治疗的进展作一综述。

1 DIC的治疗原则目前还没有指导DIC治疗的确凿依据,很多有关DIC最佳治疗还有争论。

由于DIC患者存在血小板或凝血因子减少引起的广泛血栓形成和出血的危险,临床医生不容易直接选择适合的治疗。

一般认为治疗DIC的关键是治疗引起DIC的基础疾病,根据对DIC机制认识而设计的支持治疗也是必要的,这些治疗包括血浆或血小板的替代治疗、抗凝治疗及使用生理性凝血抑制剂等。

2血浆和血小板替代疗法血小板和凝血因子降低可增加出血危险,但不能只根据实验室检查结果进行血浆和血小板替代治疗。

只有在患者出现活动性出血、需要侵入性操作、不治疗就会出现严重出血等情况时才进行替代治疗。

补充血液成分等于“火上浇油”的说法在临床和实验研究都还没有得到证实。

血小板和血浆治疗效果在随机对照试验中也未得到证实。

但这种治疗在出血患者及因这些成分降低而有出血危险的患者中似乎是合理的选择。

要纠正凝血障碍可能需要大量血浆,尽管提高血浆中凝血因子的浓度可以减少这种需要量,但大量补充血浆仍不可取。

因为补充的血浆中可能含有的即使是微量的活化凝血因子也可对DIC患者有害。

另外,这些提高了凝血因子浓度的血浆中只包含了有限的几种凝血因子,而在DIC中,所有凝血因子都会减少。

3 抗凝疗法实验显示,肝素至少可部分抑制全身感染等引起的DIC的凝血系统激活。

基础医学-48(总分100,考试时间90分钟)一、名词解释1. 弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation, DIC)2. 全身性Shwartzman反应3. 血栓调节蛋白(thrombomodulin, TM)4. 组织因子(tissue factor, TF)5. FDP(fibrin or fibrinogen degradation product, FDP)6. 华佛综合征(Waterhorst Friderichsen syndrome)7. 微血管病性溶血性贫血(microangiopathic hemolytic anemia)8. 裂体细胞(schistocyte)9. “3P”试验(plasma protamine paracoagulation test)二、选择题[A型题]1. 弥散性血管内凝血是一种A. 独立的疾病B. 临床症候群C. 病理过程D. 临床常见危重症E. 血液病2. 下列哪项属于DIC的诱因A. 胎盘早期剥离B. 病毒性心肌炎C. 单核一吞噬细胞系统功能抑制D. 恶性肿瘤E. 实质性器官坏死3. DIC时血液凝固功能异常表现的一般规律是A. 血液凝固性增高B. 血液凝固性降低C. 血液凝固性先增高后降低D. 血液凝固性先降低后增高E. 血液凝固性增高和降低同时发生4. 弥散性血管内凝血的基本特征是A. 凝血因子和血小板的激活B. 凝血酶原的激活C. 凝血因子和血小板的消耗D. 纤溶亢进E. 凝血功能异常5. 引起弥散性血管内凝血的最常见疾病是A. 败血症B. 宫内死胎C. 大面积烧伤D. 胰腺癌E. 器官移植6. 外源性凝血系统的触发是由于组织细胞损伤释放出的组织因子与下列哪一凝血因子结合而开始的A. 凝血因子ⅩB. 凝血因子ⅨC. 凝血因子ⅪD. 凝血因子ⅧE. 凝血因子Ⅶ7. 血管内皮细胞受损,启动内源性凝血途径是通过活化A. 凝血酶原B. 纤维蛋白原C. 钙离子D. Ⅻ因子E. 组织因子8. 导致DIC发病的关键环节是A. 组织凝血因子大量入血B. 凝血因子Ⅻ的激活C. 凝血酶生成增加D. 纤溶酶原激活物生成增加E. 凝血因子Ⅴ的激活9. DIC的发展过程基本可分为A. 低凝期和高凝期B. 高凝期和低凝期C. 低凝期、高凝期和纤溶亢进期D. 高凝期、低凝期和纤溶亢进期E. 低凝期和纤溶亢进期10. DIC患者出血与下列哪一项因素关系最密切A. 多器官功能障碍B. 凝血因子大量消耗和纤溶活性增强C. 抗凝血酶物质增加D. 肝合成凝血因子障碍E. 血管通透性增高11. DIC引起微血管病性溶血性贫血的主要原因是A. 机械损伤引起溶血B. 抗原抗体反应引起溶血C. 蛇毒作用引起溶血D. 化学毒物引起溶血E. 细菌毒素引起溶血12. 下列哪项不是引起DIC的直接原因A. 血管内皮细胞受损B. 异物颗粒大量入血C. 血液呈高凝状态D. 红细胞大量破坏E. 组织因子释放入血13. 单核吞噬细胞系统功能障碍容易诱发DIC,主要是因为A. 循环血液中促凝物质的生成增加B. 循环血液中促凝物质的清除减少C. 循环血液中凝血活酶生成增加D. 循环血液中抗凝物质的清除过多E. 体内大量血管内皮细胞受损14. 大量使用肾上腺皮质激素容易诱发DIC与下列哪一项因素有关A. 组织凝血活酶大量入血B. 血管内皮细胞广泛受损C. 增加溶酶体膜稳定性D. 单核吞噬细胞系统功能抑制E. 肝素的抗凝活性减弱15. 活化的凝血因子Ⅻ可直接引起下列哪种效应A. 使凝血酶原变为凝血酶B. 使血小板活性增强,促进其聚集C. 使激肽释放酶原转变为激肽释放酶D. 使纤维蛋白溶解酶原转变为纤维蛋白溶解酶E. 促使组织凝血活酶的释放16. 肝功能严重障碍诱发DIC与下列哪一过程无关A. 抗凝血酶-Ⅲ生成减少B. 血小板生成减少C. 清除凝血因子Ⅸa、Ⅹa、Ⅺa的作用减弱D. 组织因子释放增多E. 解毒功能障碍17. 下列哪一种物质不参与内源性凝血系统A. 激活的Ⅻ因子B. 激活的Ⅹ因子C. 血小板因子D. Ⅴ因子E. 组织因子18. 使凝血酶由促凝转向抗凝的重要血管内凝血抑制成分是A. 抗凝血酶-Ⅲ(AT-Ⅲ)B. 血栓调节蛋白(TM)C. 组织因子途径抑制物(TFPI)D. 蛋白S(PS)E. 蛋白C(PC)19. 妊娠末期时,下列哪一项不是引起血液高凝状态的原因A. 血小板和凝血因子增多B. 抗凝血酶活性降低C. 纤溶酶原激活物活性增加D. 纤溶酶原激活物抑制剂增多E. 高脂血症20. DIC时,凝血因子和血小板生成多于消耗的情况可见于A. 过度代偿型DICB. 代偿型DICC. 失代偿型DICD. 急性型DICE. 亚急性型DIC21. 急性DIC过程中各种凝血因子显著减少,其中变化最为突出的是A. 凝血因子ⅫB. 凝血因子ⅩC. 凝血酶原D. 纤维蛋白原E. 钙离子22. 失代偿型DIC时,以下正确的是A. 凝血因子和血小板均正常,3P试验(+)B. 凝血因子和血小板均升高,3P试验(+)C. 凝血因子和血小板均减少,3P试验(-)D. 纤维蛋白原和血小板均减少,3P试验(+)E. 纤维蛋白原升高和血小板减少,3P试验(+)23. DIC所致出血时,下列哪一项不会直接激活纤溶系统A. Ⅻa因子B. 激肽释放酶C. 缺血、缺氧D. 肾上腺素E. 组织变性坏死24. 纤维蛋白原被纤溶酶水解后生成A. 纤维肽A(FPA)和纤维肽B(FPB)B. 纤维蛋白单体C. 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)D. 交联纤维蛋白(Fbn)E. D-二聚体(DD)25. 华佛综合征的基本机制是A. 肾上腺急性缺血坏死B. 肾上腺皮质出血性坏死C. 肾上腺髓质出血性坏死D. 肾上腺血管栓塞E. 肾上腺血管内皮细胞损伤26. DIC晚期时高度纤溶亢进使D-二聚体含量降低的原因是A. 尿激酶作用减弱B. α1-抗胰蛋白酶抑制减轻C. D-二聚体分解为小分子物质D. 纤溶酶分解纤维蛋白多聚体作用减弱E. 凝血酶分解纤维蛋白原减少27. DIC患者血液中裂体细胞的产生是因为A. 微血管内微血栓形成B. 纤维蛋白丝在微血管腔内形成细网C. 异型输血D. 微循环血液“泥化”淤滞E. 微血管内皮细胞受损28. 关于DIC的低凝期,以下叙述正确的是A. 血小板计数减少,凝血时间延长,纤维蛋白原含量增加B. 血小板计数增加,凝血时间缩短,纤维蛋白原含量增加C. 血小板计数增加,凝血时间延长,纤维蛋白原含量降低D. 血小板计数减少,凝血时间缩短,纤维蛋白原含量降低E. 血小板计数减少,凝血时间延长,纤维蛋白原含量降低29. 胎盘早期剥离时易发生DIC,其机制与以下哪项无关A. 羊水使Ⅻ因子激活,启动内源性凝血反应B. 大量组织因子入血,启动外源性凝血反应C. 大量红细胞破坏D. 血小板第3因子的作用E. 妊娠母体处于高凝状态30. 产科意外时DIC发生率高,其主要的诱发因素是A. 纤溶酶原水平低B. 纤维蛋白原含量高C. 肝清除活化的凝血因子能力降低D. 器官微循环障碍E. 血液处于高凝状态31. 引起局部血小板黏附、聚集和释放反应的主要原因是A. 微血管内皮细胞损伤,胶原暴露B. 红细胞大量破坏时ADP释放C. 毒蛇咬伤时蛇毒入血D. 组织损伤致组织因子入血E. 局部组织pH降低32. 白血病治疗过程中可发生DIC,其主要机制是A. 单核吞噬细胞系统封闭B. 血小板黏附聚集为微血栓C. 产生大量凝血活酶样物质D. 组织器官的微循环障碍E. 血液的高凝状态33. 在DIC继发性纤溶期,下列哪一项叙述是错误的A. 纤溶酶活性增加B. 凝血酶时间延长C. 凝血因子Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ减少D. 纤维蛋白原含量减少E. 血中无纤维蛋白降解产物存在34. 急性DIC过程中,各种凝血因子均可显著减少,其中减少最为突出的是A.纤维蛋白原B.凝血酶原**+D.凝血因子ⅩE.凝血因子Ⅻ35. 急性胰腺炎发生DIC的最主要机制是A. 通过钙与组织因子形成复合物B. 激活凝血酶原,促进凝血酶生成C. 导致血管内皮广泛损伤D. 促使大量组织因子入血E. 引起激肽释放酶原激活36. 血浆鱼精蛋白副凝试验阳性说明A. 血中凝血因子消耗B. Ⅻ因子被激活C. 血中出现纤维蛋白降解产物D. 组织凝血因子激活入血E. 血中纤溶酶激活37. 微血管病性溶血性贫血与下列哪一种因素无关A. DIC时循环中的红细胞流经纤维蛋白细网孔时黏着滞留B. DIC时红细胞经微血管内皮细胞间裂隙挤出受损伤C. 微循环障碍致患者红细胞的脆性增加D. DIC患者多处出血E. DIC时纤维蛋白网中的红细胞受血流冲击而易碎38. 弥散性血管内凝血可引起休克的发生,下列哪项是错误的A. 广泛微血栓形成,微循环障碍引起休克B. Ⅻ因子激活,激肽生成增多使小动脉和毛前括约肌扩张,外周阻力降低C. DIC引起出血,致循环血量减少,发生休克D. 纤维蛋白降解产物加重微血管扩张,血管通透性增大E. 发生微血管病性溶血性贫血39. 胎盘早期剥离、宫内死胎等产科并发症易导致DIC的主要原因是A. 因子Ⅻ的激活B. 血小板因子的释放C. 红细胞破坏D. 组织因子入血E. 单核吞噬细胞系统功能抑制40. 产科意外时DIC发生率高,其主要的诱发因素是A. 纤溶酶原水平低B. 纤维蛋白原含量高C. 肝清除活化的凝血因子能力降低D. 器官微循环障碍E. 血液处于高凝状态41. 下列哪种物质不属于纤维蛋白溶解系统A. FDPB. 血浆纤溶酶原激活物C. 纤溶酶原D. 肝素E. 尿激酶。