国家级2011协同创新中心名单

- 格式:docx

- 大小:17.91 KB

- 文档页数:3

浙江省教育厅办公室关于公布第一、二批浙江省“2011协同创新中心”中期考核结果的通知文章属性•【制定机关】浙江省教育厅办公室•【公布日期】2017.03.01•【字号】浙教办高科〔2017〕19号•【施行日期】2017.03.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基础研究与科研基地正文浙江省教育厅办公室关于公布第一、二批浙江省“2011协同创新中心”中期考核结果的通知浙教办高科〔2017〕19号各高等学校:为加强对我省“2011协同创新中心”建设的过程管理,进一步推动中心建设切实取得成效,2016年9月,省教育厅启动了第一、二批浙江省“2011协同创新中心”中期考核工作。

经专家审核、现场考察,并报厅长办公会议审议通过,现将中期考核结果公布如下。

一、中期考核结果为“优秀”的中心1 . 浙江师范大学“非洲研究与中非合作协同创新中心”;2 . 温州医科大学“眼视光行业产业协同创新中心”;3 . 浙江工业大学“高端激光制造装备协同创新中心”;4 . 宁波大学“浙江海洋高效健康养殖协同创新中心”。

二、中期考核结果为“良好”的中心1. 中国美术学院“浙江省文创制造业协同创新中心”;2. 中国美术学院“视觉中国传播协同创新中心” ;3. 浙江理工大学“浙江省现代纺织技术协同创新中心”;4. 杭州电子科技大学“浙江智慧城市区域协同创新中心”;5. 浙江工商大学“现代商贸流通体系建设协同创新中心”;6. 中国计量大学“质量检测技术及仪器协同创新中心”;7. 浙江海洋大学“海洋设施养殖工程技术协同创新中心”。

希望各“2011协同创新中心”和中心牵头高校能继续按照“2011计划”总体思路,全面对接“一流大学”和“一流学科”建设要求,围绕国家和省委省政府重大战略需求,完善校内外协同创新体制机制和激励机制,调动中心成员积极性,充分激发内生动力,为浙江经济社会发展贡献高等教育的力量。

浙江省教育厅办公室2017年3月1日。

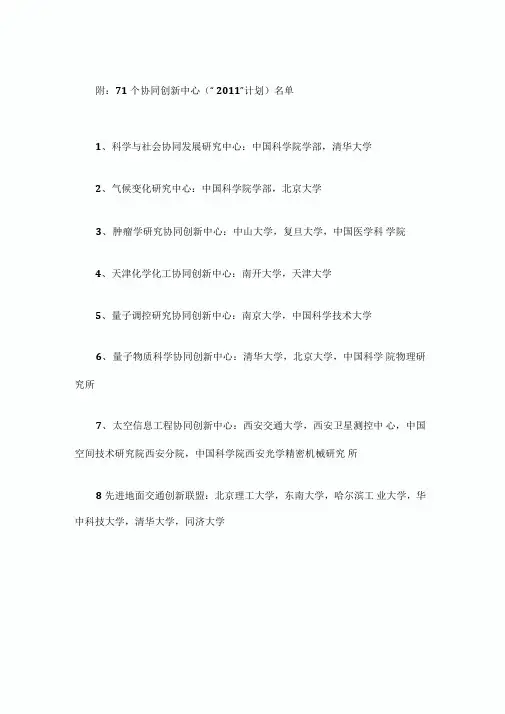

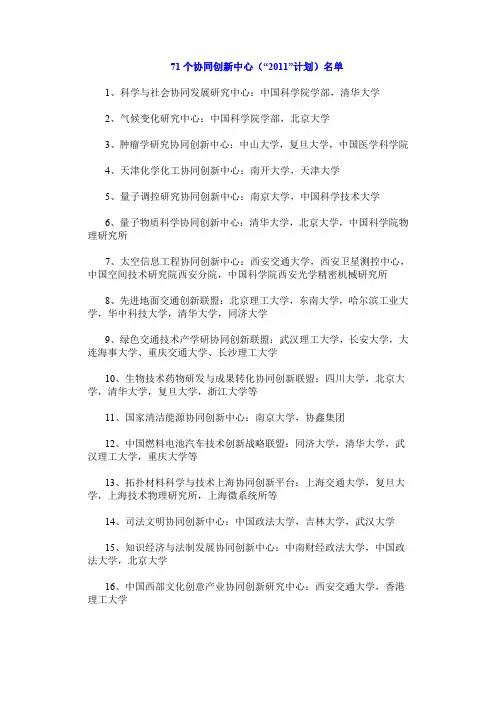

附:71个协同创新中心(“ 2011”计划)名单1、科学与社会协同发展研究中心:中国科学院学部,清华大学2、气候变化研究中心:中国科学院学部,北京大学3、肿瘤学研究协同创新中心:中山大学,复旦大学,中国医学科学院4、天津化学化工协同创新中心:南开大学,天津大学5、量子调控研究协同创新中心:南京大学,中国科学技术大学6、量子物质科学协同创新中心:清华大学,北京大学,中国科学院物理研究所7、太空信息工程协同创新中心:西安交通大学,西安卫星测控中心,中国空间技术研究院西安分院,中国科学院西安光学精密机械研究所8先进地面交通创新联盟:北京理工大学,东南大学,哈尔滨工业大学,华中科技大学,清华大学,同济大学9、绿色交通技术产学研协同创新联盟:武汉理工大学,长安大学, 大连海事大学、重庆交通大学、长沙理工大学10、生物技术药物研发与成果转化协同创新联盟:四川大学,北京大学,清华大学,复旦大学,浙江大学等11、国家清洁能源协同创新中心:南京大学,协鑫集团12、中国燃料电池汽车技术创新战略联盟:同济大学,清华大学,武汉理工大学,重庆大学等13、拓扑材料科学与技术上海协同创新平台:上海交通大学,复旦大学,上海技术物理研究所,上海微系统所等14、司法文明协同创新中心:中国政法大学,吉林大学,武汉大学15、知识经济与法制发展协同创新中心:中南财经政法大学,中国政法大学,北京大学16、中国西部文化创意产业协同创新研究中心:西安交通大学,香港理工大学17、主要粮食作物生物学协同创新中心:中国农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学18、畜禽健康养殖协同创新中心:中国农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学19、合肥物质科学技术中心:中科院合肥物质科学研究院,中国科学技术大学20、经济学理论与实践协同创新中心:上海财经大学,清华大学,西南财经大学21、中华创新药物联合研究中心:北京大学、台湾大学、香港大学、澳门大学22、“两型社会”建设协同创新中心:中南大学,湖南大学,武汉大学,湖南科技大学23、玉米水稻小麦生物学协同创新中心:中国农业大学,西北农林科技大学,华中农业大学24、能源材料化学协同创新中心:厦门大学,复旦大学,中国科学技术大学25、生物医用材料2011协同创新中心:四川大学,华南理工大学,武汉大学26、钢铁共性技术协同创新中心:北京科技大学,东北大学,钢铁研究总院27、水安全与水科学协同创新中心:河海大学,清华大学,长江三峡集团28、先进磷化工技术与装备协同创新联盟:四川大学,厦门大学,清华大学,华东理工大学,武汉工程大学29、轨道交通安全协同创新中心:北京交通大学,西南交通大学,中南大学30、特殊区域公路大通道协同创新中心:长安大学牵头,同济大学、大连海事大学、长沙理工大学、重庆交通大学、武汉理工大学、交通运输部公路科学研究院、交通运输部科学研究院、招商局重庆交通科研设计院有限公司、中国建筑材料集团有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交西安筑路机械有限公司、中国智能交通系统有限公司、郑州宇通客车股份有限公司等单位协同31、长江黄金水道绿色和安全技术协同创新中心:武汉理工大学,河海大学,重庆交通大学,上海海事大学,长沙理工大学32、阻燃材料与技术协同创新联盟:四川大学,中国科学技术大学, 上海交通大学,北京理工大学,北京化工大学,浙江大学,东北林业大学,公安部四川消防研究所,公安部天津消防研究所等33、雷达技术协同创新中心:西安电子科技大学,国防科技大学,哈尔滨工业大学,北京理工大学,电子科技大学,中国电子科技集团,空军装备研究院,海军装备研究院,中国航天科工集团二院,中国航天科工集团三院,中国航天科技集团五院,中科院电子所34、马克思主义协同创新中心:中国人民大学,复旦大学,武汉大学,中山大学,中央编译局,中国社会科学院35、农业高效用水协同创新中心:西北农林科技大学,中国农业大学,武汉大学36、有机发光显示(OLED协同创新中心:华南理工大学,清华大学,上海大学,东南大学37、中国金融发展与金融安全协同创新中心:西南财经大学,国家审计署,中国银监会,中国人民大学,武汉大学38、山西煤炭资源可持续开发利用协同创新中心:太原理工大学,中北大学,中科院山西煤化所,焦煤集团,太重煤机等单位39、无线通信技术协同创新中心:东南大学,清华大学,电子科技大学,华南理工大学,哈尔滨工业大学,南京邮电大学,重庆邮电大学40、气象灾害预警预报与评估协同创新中心:南京信息工程大学,中国科学院大气物理研究所,国家气象中心,国家气候中心,中国气象科学研究院,中国人民解放军理工大学,成都信息工程学院,中国电子科技集团公司第十四研究所41、中国文化“走出去”协同创新中心:北京外国语大学,中国人民大学,罗马大学,国际汉学会42、中国财政发展2011协同创新中心:中央财经大学,上海财经大学,中南财经政法大学,东北财经大学,江西财经大学,山东财经大学,北京国家会计学院,上海国家会计学院,厦门国家会计学院43、现代中药协同创新中心:天津中医药大学、中国中医科学院中药研究所、浙江大学药学院中药科学与工程学系、天津国际生物医药联合研究院、天士力制药集团股份有限公司、山东步长制药股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、华润三九医药股份有限公司44、首都世界城市顺畅交通协同创新中心:北京工业大学、北京交通大学、清华大学、北方工业大学、北京建筑工程学院、北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局、交通运输部公路科学研究院、北京城市排水集团有限责任公司、北京市政路桥建设控股(集团)有限公司45、高端制造装备协同创新中心:西安交通大学,浙江大学、华中科技大学、华南理工大学46、膜分离技术协同创新中心:天津工业大学牵头,由天津工业大学、上海交通大学、天津大学、中国纺织科学研究院、中科院生态环境研究中心、国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、中海油天津化工研究设计院及天津膜天膜科技股份有限公司组成。

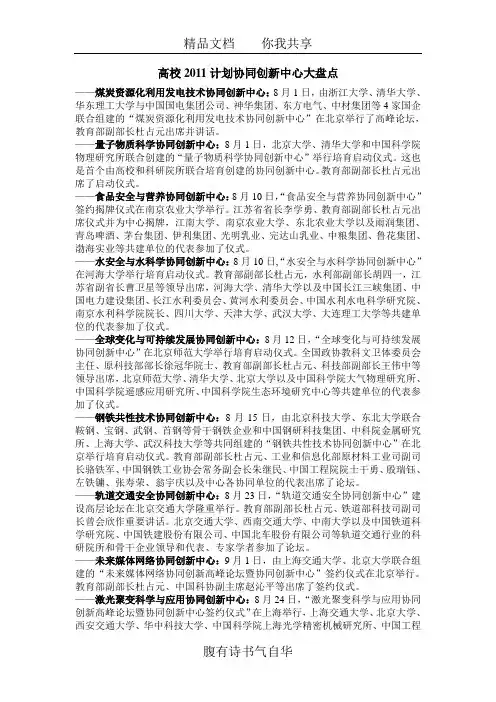

高校2011计划协同创新中心大盘点——煤炭资源化利用发电技术协同创新中心:8月1日,由浙江大学、清华大学、华东理工大学与中国国电集团公司、神华集团、东方电气、中材集团等4家国企联合组建的“煤炭资源化利用发电技术协同创新中心”在北京举行了高峰论坛,教育部副部长杜占元出席并讲话。

——量子物质科学协同创新中心:8月1日,北京大学、清华大学和中国科学院物理研究所联合创建的“量子物质科学协同创新中心”举行培育启动仪式。

这也是首个由高校和科研院所联合培育创建的协同创新中心。

教育部副部长杜占元出席了启动仪式。

——食品安全与营养协同创新中心:8月10日,“食品安全与营养协同创新中心”签约揭牌仪式在南京农业大学举行。

江苏省省长李学勇、教育部副部长杜占元出席仪式并为中心揭牌,江南大学、南京农业大学、东北农业大学以及雨润集团、青岛啤酒、茅台集团、伊利集团、光明乳业、完达山乳业、中粮集团、鲁花集团、渤海实业等共建单位的代表参加了仪式。

——水安全与水科学协同创新中心:8月10日,“水安全与水科学协同创新中心”在河海大学举行培育启动仪式。

教育部副部长杜占元,水利部副部长胡四一,江苏省副省长曹卫星等领导出席,河海大学、清华大学以及中国长江三峡集团、中国电力建设集团、长江水利委员会、黄河水利委员会、中国水利水电科学研究院、南京水利科学院院长、四川大学、天津大学、武汉大学、大连理工大学等共建单位的代表参加了仪式。

——全球变化与可持续发展协同创新中心:8月12日,“全球变化与可持续发展协同创新中心”在北京师范大学举行培育启动仪式。

全国政协教科文卫体委员会主任、原科技部部长徐冠华院士、教育部副部长杜占元、科技部副部长王伟中等领导出席,北京师范大学、清华大学、北京大学以及中国科学院大气物理研究所、中国科学院遥感应用研究所、中国科学院生态环境研究中心等共建单位的代表参加了仪式。

——钢铁共性技术协同创新中心:8月15日,由北京科技大学、东北大学联合鞍钢、宝钢、武钢、首钢等骨干钢铁企业和中国钢研科技集团、中科院金属研究所、上海大学、武汉科技大学等共同组建的“钢铁共性技术协同创新中心”在北京举行培育启动仪式。

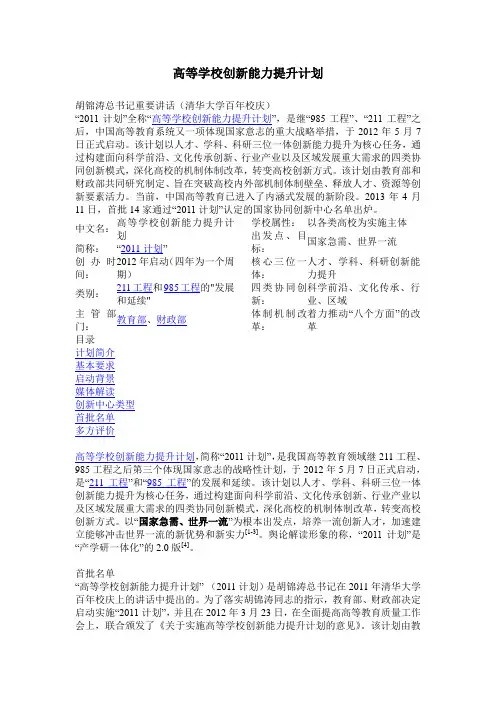

高等学校创新能力提升计划胡锦涛总书记重要讲话(清华大学百年校庆)“2011计划”全称“高等学校创新能力提升计划”,是继“985工程”、“211工程”之后,中国高等教育系统又一项体现国家意志的重大战略举措,于2012年5月7日正式启动。

该计划以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,通过构建面向科学前沿、文化传承创新、行业产业以及区域发展重大需求的四类协同创新模式,深化高校的机制体制改革,转变高校创新方式。

该计划由教育部和财政部共同研究制定、旨在突破高校内外部机制体制壁垒、释放人才、资源等创新要素活力。

当前,中国高等教育已进入了内涵式发展的新阶段。

2013年4月11日,首批14家通过“2011计划”认定的国家协同创新中心名单出炉。

中文名:高等学校创新能力提升计划简称:“2011计划”创办时间:2012年启动(四年为一个周期)类别:211工程和985工程的"发展和延续"主管部门:教育部、财政部学校属性:以各类高校为实施主体出发点、目标:国家急需、世界一流核心三位一体:人才、学科、科研创新能力提升四类协同创新:科学前沿、文化传承、行业、区域体制机制改革:着力推动“八个方面”的改革目录计划简介基本要求启动背景媒体解读创新中心类型首批名单多方评价高等学校创新能力提升计划,简称“2011计划”,是我国高等教育领域继211工程、985工程之后第三个体现国家意志的战略性计划,于2012年5月7日正式启动,是“211工程”和“985工程”的发展和延续。

该计划以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,通过构建面向科学前沿、文化传承创新、行业产业以及区域发展重大需求的四类协同创新模式,深化高校的机制体制改革,转变高校创新方式。

以“国家急需、世界一流”为根本出发点,培养一流创新人才,加速建立能够冲击世界一流的新优势和新实力[1-3]。

舆论解读形象的称,“2011计划”是“产学研一体化”的2.0版[4]。

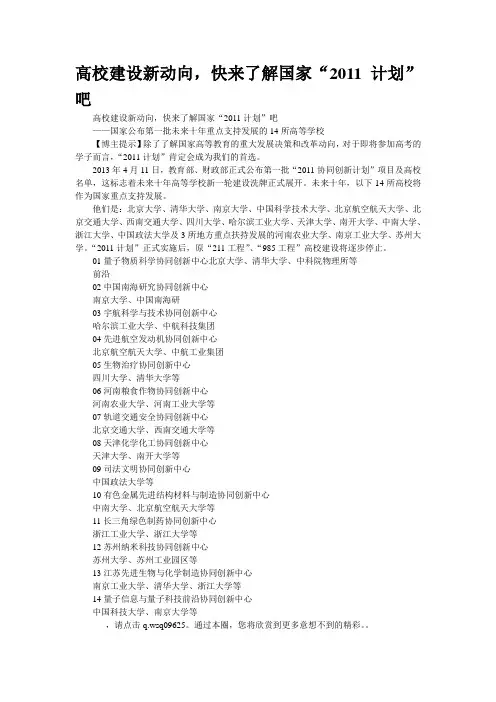

高校建设新动向,快来了解国家“2011计划”吧高校建设新动向,快来了解国家“2011计划”吧——国家公布第一批未来十年重点支持发展的14所高等学校【博主提示】除了了解国家高等教育的重大发展决策和改革动向,对于即将参加高考的学子而言,“2011计划”肯定会成为我们的首选。

2013年4月11日,教育部、财政部正式公布第一批“2011协同创新计划”项目及高校名单,这标志着未来十年高等学校新一轮建设洗牌正式展开。

未来十年,以下14所高校将作为国家重点支持发展。

他们是:北京大学、清华大学、南京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、北京交通大学、西南交通大学、四川大学、哈尔滨工业大学、天津大学、南开大学、中南大学、浙江大学、中国政法大学及3所地方重点扶持发展的河南农业大学、南京工业大学、苏州大学。

“2011计划”正式实施后,原“211工程”、“985工程”高校建设将逐步停止。

01量子物质科学协同创新中心北京大学、清华大学、中科院物理所等前沿02中国南海研究协同创新中心南京大学、中国南海研03宇航科学与技术协同创新中心哈尔滨工业大学、中航科技集团04先进航空发动机协同创新中心北京航空航天大学、中航工业集团05生物治疗协同创新中心四川大学、清华大学等06河南粮食作物协同创新中心河南农业大学、河南工业大学等07轨道交通安全协同创新中心北京交通大学、西南交通大学等08天津化学化工协同创新中心天津大学、南开大学等09司法文明协同创新中心中国政法大学等10有色金属先进结构材料与制造协同创新中心中南大学、北京航空航天大学等11长三角绿色制药协同创新中心浙江工业大学、浙江大学等12苏州纳米科技协同创新中心苏州大学、苏州工业园区等13江苏先进生物与化学制造协同创新中心南京工业大学、清华大学、浙江大学等14量子信息与量子科技前沿协同创新中心中国科技大学、南京大学等,请点击q.wsq09625。

通过本圈,您将欣赏到更多意想不到的精彩。

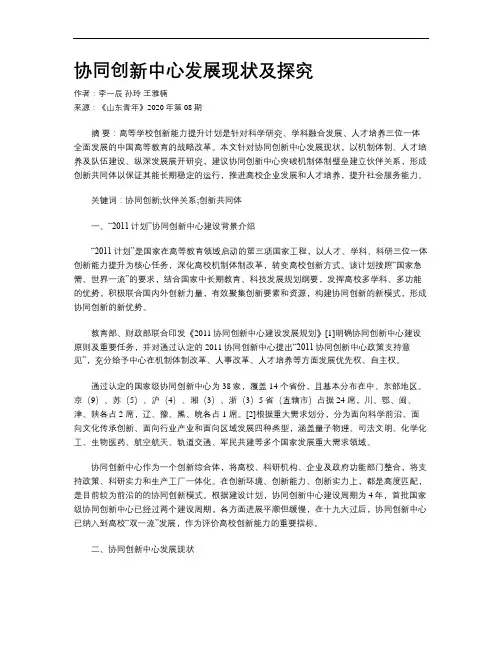

协同创新中心发展现状及探究作者:李一辰孙玲王雅楠来源:《山东青年》2020年第08期摘要:高等学校创新能力提升计划是针对科学研究、学科融合发展、人才培养三位一体全面发展的中国高等教育的战略改革。

本文针对协同创新中心发展现状,以机制体制、人才培养及队伍建设、纵深发展展开研究,建议协同创新中心突破机制体制壁垒建立伙伴关系,形成创新共同体以保证其能长期稳定的运行,推进高校企业发展和人才培养,提升社会服务能力。

关键词:协同创新;伙伴关系;创新共同体一、“2011计划”协同创新中心建设背景介绍“2011计划”是国家在高等教育领域启动的第三项国家工程,以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,深化高校机制体制改革,转变高校创新方式。

该计划按照“国家急需、世界一流”的要求,结合国家中长期教育、科技发展规划纲要,发挥高校多学科、多功能的优势,积极联合国内外创新力量,有效聚集创新要素和资源,构建协同创新的新模式,形成协同创新的新优势。

教育部、财政部联合印发《2011协同创新中心建设发展规划》[1]明确协同创新中心建设原则及重要任务,并对通过认定的2011协同创新中心提出“2011协同创新中心政策支持意见”,充分给予中心在机制体制改革、人事改革、人才培养等方面发展优先权、自主权。

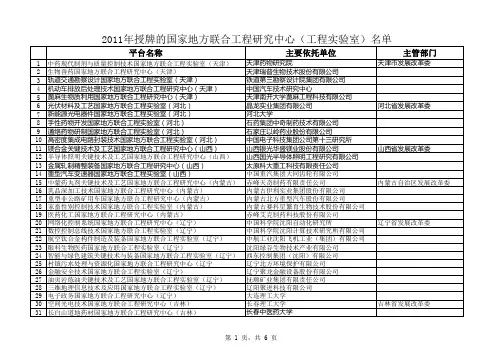

通过认定的国家级协同创新中心为38家,覆盖 14 个省份,且基本分布在中、东部地区。

京(9)、苏(5)、沪(4)、湘(3)、浙(3)5 省(直辖市)占据 24 席,川、鄂、闽、津、陕各占 2 席,辽、豫、黑、皖各占 1 席。

[2]根据重大需求划分,分为面向科学前沿、面向文化传承创新、面向行业产业和面向区域发展四种类型,涵盖量子物理、司法文明、化学化工、生物医药、航空航天、轨道交通、军民共建等多个国家发展重大需求领域。

协同创新中心作为一个创新综合体,将高校、科研机构、企业及政府功能部门整合,将支持政策、科研实力和生产工厂一体化。

在创新环境、创新能力、创新实力上,都是高度匹配,是目前较为前沿的的协同创新模式。

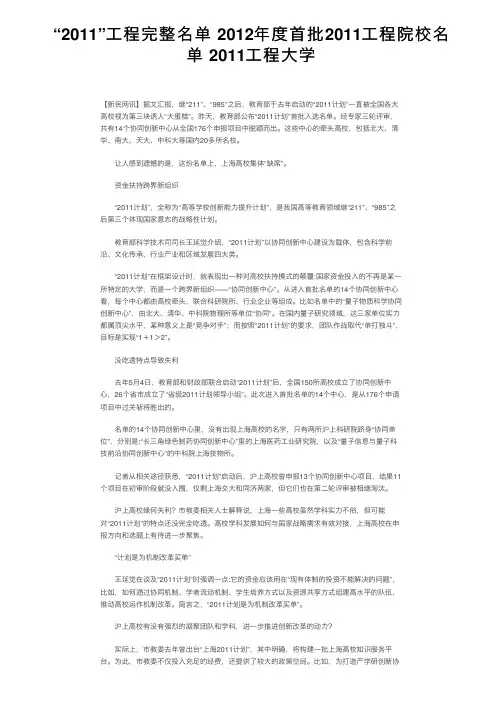

“2011”⼯程完整名单 2012年度⾸批2011⼯程院校名单 2011⼯程⼤学【新民⽹讯】据⽂汇报,继“211”、“985”之后,教育部于去年启动的“2011计划”⼀直被全国各⼤⾼校视为第三块诱⼈“⼤蛋糕”。

昨天,教育部公布“2011计划”⾸批⼊选名单。

经专家三轮评审,共有14个协同创新中⼼从全国176个申报项⽬中脱颖⽽出。

这些中⼼的牵头⾼校,包括北⼤、清华、南⼤、天⼤、中科⼤等国内20多所名校。

让⼈感到遗憾的是,这份名单上,上海⾼校集体“缺席”。

资⾦扶持跨界新组织 “2011计划”,全称为“⾼等学校创新能⼒提升计划”,是我国⾼等教育领域继“211”、“985”之后第三个体现国家意志的战略性计划。

教育部科学技术司司长王延觉介绍,“2011计划”以协同创新中⼼建设为载体,包含科学前沿、⽂化传承、⾏业产业和区域发展四⼤类。

“2011计划”在框架设计时,就表现出⼀种对⾼校扶持模式的颠覆:国家资⾦投⼊的不再是某⼀所特定的⼤学,⽽是⼀个跨界新组织——“协同创新中⼼”。

从进⼊⾸批名单的14个协同创新中⼼看,每个中⼼都由⾼校牵头,联合科研院所、⾏业企业等组成。

⽐如名单中的“量⼦物质科学协同创新中⼼”,由北⼤、清华、中科院物理所等单位“协同”。

在国内量⼦研究领域,这三家单位实⼒都属顶尖⽔平,某种意义上是“竞争对⼿”;⽽按照“2011计划”的要求,团队作战取代“单打独⽃”,⽬标是实现“1+1>2”。

没吃透特点导致失利 去年5⽉4⽇,教育部和财政部联合启动“2011计划”后,全国150所⾼校成⽴了协同创新中⼼,26个省市成⽴了“省级2011计划领导⼩组”。

此次进⼊⾸批名单的14个中⼼,是从176个申请项⽬中过关斩将胜出的。

名单的14个协同创新中⼼⾥,没有出现上海⾼校的名字,只有两所沪上科研院跻⾝“协同单位”,分别是:“长三⾓绿⾊制药协同创新中⼼”⾥的上海医药⼯业研究院,以及“量⼦信息与量⼦科技前沿协同创新中⼼”的中科院上海技物所。

附:71个协同创新中心(“2011”计划)名单1、科学与社会协同发展研究中心:中国科学院学部,清华大学2、气候变化研究中心:中国科学院学部,北京大学3、肿瘤学研究协同创新中心:中山大学,复旦大学,中国医学科学院4、天津化学化工协同创新中心:南开大学,天津大学5、量子调控研究协同创新中心:南京大学,中国科学技术大学6、量子物质科学协同创新中心:清华大学,北京大学,中国科学院物理研究所7、太空信息工程协同创新中心:西安交通大学,西安卫星测控中心,中国空间技术研究院西安分院,中国科学院西安光学精密机械研究所8、先进地面交通创新联盟:北京理工大学,东南大学,哈尔滨工业大学,华中科技大学,清华大学,同济大学9、绿色交通技术产学研协同创新联盟:武汉理工大学,长安大学,大连海事大学、重庆交通大学、长沙理工大学10、生物技术药物研发与成果转化协同创新联盟:四川大学,北京大学,清华大学,复旦大学,浙江大学等11、国家清洁能源协同创新中心:南京大学,协鑫集团12、中国燃料电池汽车技术创新战略联盟:同济大学,清华大学,武汉理工大学,重庆大学等13、拓扑材料科学与技术上海协同创新平台:上海交通大学,复旦大学,上海技术物理研究所,上海微系统所等14、司法文明协同创新中心:中国政法大学,吉林大学,武汉大学15、知识经济与法制发展协同创新中心:中南财经政法大学,中国政法大学,北京大学16、中国西部文化创意产业协同创新研究中心:西安交通大学,香港理工大学17、主要粮食作物生物学协同创新中心:中国农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学18、畜禽健康养殖协同创新中心:中国农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学19、合肥物质科学技术中心:中科院合肥物质科学研究院,中国科学技术大学20、经济学理论与实践协同创新中心:上海财经大学,清华大学,西南财经大学21、中华创新药物联合研究中心:北京大学、台湾大学、香港大学、澳门大学22、“两型社会”建设协同创新中心:中南大学,湖南大学,武汉大学,湖南科技大学23、玉米水稻小麦生物学协同创新中心:中国农业大学,西北农林科技大学,华中农业大学24、能源材料化学协同创新中心:厦门大学,复旦大学,中国科学技术大学25、生物医用材料2011协同创新中心:四川大学,华南理工大学,武汉大学26、钢铁共性技术协同创新中心:北京科技大学,东北大学,钢铁研究总院27、水安全与水科学协同创新中心:河海大学,清华大学,长江三峡集团28、先进磷化工技术与装备协同创新联盟:四川大学,厦门大学,清华大学,华东理工大学,武汉工程大学29、轨道交通安全协同创新中心:北京交通大学,西南交通大学,中南大学30、特殊区域公路大通道协同创新中心:长安大学牵头,同济大学、大连海事大学、长沙理工大学、重庆交通大学、武汉理工大学、交通运输部公路科学研究院、交通运输部科学研究院、招商局重庆交通科研设计院有限公司、中国建筑材料集团有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交西安筑路机械有限公司、中国智能交通系统有限公司、郑州宇通客车股份有限公司等单位协同31、长江黄金水道绿色和安全技术协同创新中心:武汉理工大学,河海大学,重庆交通大学,上海海事大学,长沙理工大学32、阻燃材料与技术协同创新联盟:四川大学,中国科学技术大学,上海交通大学,北京理工大学,北京化工大学,浙江大学,东北林业大学,公安部四川消防研究所,公安部天津消防研究所等33、雷达技术协同创新中心:西安电子科技大学,国防科技大学,哈尔滨工业大学,北京理工大学,电子科技大学,中国电子科技集团,空军装备研究院,海军装备研究院,中国航天科工集团二院,中国航天科工集团三院,中国航天科技集团五院,中科院电子所34、马克思主义协同创新中心:中国人民大学,复旦大学,武汉大学,中山大学,中央编译局,中国社会科学院35、农业高效用水协同创新中心:西北农林科技大学,中国农业大学,武汉大学36、有机发光显示(OLED)协同创新中心:华南理工大学,清华大学,上海大学,东南大学37、中国金融发展与金融安全协同创新中心:西南财经大学,国家审计署,中国银监会,中国人民大学,武汉大学38、山西煤炭资源可持续开发利用协同创新中心:太原理工大学,中北大学,中科院山西煤化所,焦煤集团,太重煤机等单位39、无线通信技术协同创新中心:东南大学,清华大学,电子科技大学,华南理工大学,哈尔滨工业大学,南京邮电大学,重庆邮电大学40、气象灾害预警预报与评估协同创新中心:南京信息工程大学,中国科学院大气物理研究所,国家气象中心,国家气候中心,中国气象科学研究院,中国人民解放军理工大学,成都信息工程学院,中国电子科技集团公司第十四研究所41、中国文化“走出去”协同创新中心:北京外国语大学,中国人民大学,罗马大学,国际汉学会42、中国财政发展2011协同创新中心:中央财经大学,上海财经大学,中南财经政法大学,东北财经大学,江西财经大学,山东财经大学,北京国家会计学院,上海国家会计学院,厦门国家会计学院43、现代中药协同创新中心:天津中医药大学、中国中医科学院中药研究所、浙江大学药学院中药科学与工程学系、天津国际生物医药联合研究院、天士力制药集团股份有限公司、山东步长制药股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、华润三九医药股份有限公司44、首都世界城市顺畅交通协同创新中心:北京工业大学、北京交通大学、清华大学、北方工业大学、北京建筑工程学院、北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局、交通运输部公路科学研究院、北京城市排水集团有限责任公司、北京市政路桥建设控股(集团)有限公司45、高端制造装备协同创新中心:西安交通大学,浙江大学、华中科技大学、华南理工大学46、膜分离技术协同创新中心:天津工业大学牵头,由天津工业大学、上海交通大学、天津大学、中国纺织科学研究院、中科院生态环境研究中心、国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、中海油天津化工研究设计院及天津膜天膜科技股份有限公司组成。

“2011协同创新中心”建设发展规划(征求意见稿2013年12月)实施“高等学校创新能力提升计划”(以下简称“2011计划”)是贯彻落实十八大精神,全面提高高等教育质量,支撑人力资源强国和创新型国家建设的重要举措;是深化高等教育体制机制改革、推进高校科研更加紧密地和经济结合、和教育结合的总揽性抓手;是继“211工程”和“985工程”之后,第三个体现国家意志的战略性计划;是高等教育发展新的里程碑。

为了进一步加强宏观指导,明确教育部、财政部组织认定并给予支持的“2011协同创新中心”建设的指导思想、建设原则、重点任务、发展目标和领域布局,更有针对性地引导高校协同创新中心的培育与组建,经“2011计划”领导小组研究决定,制定并颁布本规划。

一、指导思想以十八大精神为指导,按照“国家急需、世界一流、制度先进、贡献突出”的总体要求,充分发挥高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源重要结合点的独特作用,以国家和区域发展的重大需求为导向,以重大协同创新任务为牵引,以体制机制改革为保障,汇聚优秀的创新团队,聚集各类创新资源,优化人才培养模式,形成一流创新环境,提升人才、学科、科研“三位一体”创新能力。

培养一批拔尖创新人才,取得一批重大标志性成果,建设一批具有国际重大影响的学术高地、行业产业共性技术的研发基地、区域创新发展的引领阵地和文化传承创新的主力阵营。

二、建设原则(一)坚持以重大任务引领协同创新中心建设围绕国家发展战略的重大需求,不断凝练、落实、组织和完成重大协同创新任务,是推进协同创新中心建设的根本主线。

重大协同创新任务的落实既是国家需求、问题导向的体现,也是核心协同单位能力和地位的体现,更是组织开展协同创新的基础和条件。

重大协同创新任务组织和完成的质量、水平与贡献,是评价协同创新中心建设成效的核心内容和根本依据。

(二)坚持以体制机制创新推动创新能力提升围绕重大协同创新任务的凝练、落实和完成,通过不断创新机制,汇聚队伍、整合资源、创新人才培养模式,是提升协同创新中心创新能力的根本方式。