幼年型粒单细胞白血病诊断标准(1)

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:1

9.白血病免疫分型的诊断标准9.1 急性淋巴系白血病(ALL)9.1.1急性B淋巴系白血病(B-ALL)9.1.1.1MIC 标准:B 祖细胞ALL: CD19+,TdT+,CD10-,CIg-.sIg-Common ALL: CD19+,TdT+,CD10+,cIg-,sIg-Pre-B- ALL: CD19+,TdT+,CD10+,cIg+,sIg-B-ALL : CD19+,TdT-,CD10-,cIg-,sIg+9.1.1.2 欧洲白血免疫学特征研究组标准:Pro-B-ALL: (BⅠ型):CD19+,CD22+Common ALL:(BⅡ型):CD19+,CD22+,CD10+Pre-B-ALL: (BⅢ型):CD19+,CD22+,CyIgM+,成熟B-ALL:(BⅣ型):CD19+,CD22+,Kappa/Lambda+9.1.2急性T淋巴系白血病(T-ALL)9.1.2.1MIC 标准:T祖细胞型: CD2-T成熟细胞型: CD2+9.1.2.2 Reinheiz 标准:早期胸腺细胞Ⅰ期:CD2+,CD5+,CD7+,CD38+,CD71+普通胸腺细胞Ⅱ期:CD2+,CD5+,CD7+,CD38+,CD71-,CD4+,CD8+,CD1+ 胸腺髓质细胞Ⅲ期:CD2+,CD5+,CD7+,CD38+,CD3+,CD4+,CD8+,CD1- 9.1.2.3欧洲白血免疫学特征研究组标准:Pro-ALL:(TⅠ型):CD3+,CD7+Pre-T-ALL(TⅡ型):CD3+,CD2+,CD5+,CD8+皮质-T-ALL(TⅢ型):CD3+,CD1a+成熟-T-ALL(TⅣ型):CD3+,CD1a+,anti-TCRα/β+ 或γ/δ+9.3.急性髓性白血病(AML)能亚型常表达抗原M0 CD11b,CD13或CD33M1 CD13 CD15 CD33 CD34 HLA-DRM2 CD11b CD13 CD15 CD33 •CD34 •HLA-•DR •CD56 CD19M3 CD11b CD13 CD15 CD33 CD34M4 CD4 CD11b CD13 CD14 CD15 CD33 CD34M5 CD4 CD11b CD13 CD14 CD15 CD33 CD34M6 血型糖蛋白A CD13 CD33 CD34M7 CD41 CD61 CD13 CD33 CD34 因子Ⅷ相关抗原10.各型白血病及淋巴瘤免疫分型特点10.1 急性髓系白血病(Acute myeloid leukemia,AML)10.1.1 M0:有低的(Side scatter ,SSC)和Forward scatter(FSC)。

急性早幼粒细胞白血病实验室诊断导读:本文急性早幼粒细胞白血病实验室诊断,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

急性早幼粒细胞白血病(acutepromyelocyticleukemia,APL)是急性髓细胞白血病(acutemyeloblasticleukemia,AML)的M3亚型[1],多伴有异常染色体t(15;17)而形成PML-RARα融合基因。

以异常早幼粒细胞增生为主,临床上除有发热、感染、贫血和浸润等急性白血病的症状外,广泛而严重的出血常是本病的特点,易并发弥散性血管内凝血(DIC),可发生原发性纤溶亢进。

经诱导化疗或骨髓移植后达到临床完全缓解(CR),但体内依然会残存约106~108个微量白血病细胞(MRLC),即微量残留白血病(minimalresiduaidisease,MRD)[2],而这些细胞则是APL复发的根源。

近年来,随着分子生物学技术的迅猛发展,通过联合测定PML-RARα融合基因进行诊断,即将形态学(morphology,M)、免疫学(immunology,I)、细胞遗传学(cytogenetics,C)和分子生物学(molecu-lar,M)相联合的MICM分型技术[3],极大地提高了APL诊断的准确率,并为MRD提供了更为可靠的诊断依据。

本文结合近几年相关学者利用MICM分型技术和D-二聚体检测等在APL上的诊断报道及相应研究成果,对这些诊断方法进行综述,并探讨各诊断方法的优劣。

1血细胞形态学在诊断中的应用1.1血象APL的血涂片观察,可见血红蛋白和红细胞呈不同程度的减少;血小板中度到重度减少,多数为(10~30)×109/L。

白细胞计数大多病例在15×109/L以下,明显减少者见于全血细胞减少,但也可有明显增高(M3v型),分类以异常早幼粒细胞为主,也可见少数原粒及其他阶段粒细胞,胞浆易见Auer小体。

1.2骨髓象多数APL病例骨髓增生极度活跃,个别病例增生低下。

WHO分类中各型AML的诊断标准*导读:占AML的5%-12%;起源于髓系造血干细胞伴显著地向中性粒细胞分化阶段;临床上易见髓细胞肉瘤;细胞形态与组化特点示,骨髓中可见大量的大的白血病原始细胞,其胞浆丰富,嗜碱性,内含较多的嗜天青颗粒。

少数原始细胞含很大的颗粒(假Chediak-Higashi颗粒)。

Auer小体易见,常为单个细长。

早幼粒、中幼粒及成熟中性粒细胞有不同程度的病态造血,这些细胞常有异常的核分叶(如假Pelger-Huet核)及粉红色胞浆。

……WHO分类中各型AML的诊断标准一、具有特定细胞遗传学异常的AML1. AML具有t(8;21)(q22;q22),(AML1 /ETO)占AML的5%-12%;起源于髓系造血干细胞伴显著地向中性粒细胞分化阶段;临床上易见髓细胞肉瘤;细胞形态与组化特点示,骨髓中可见大量的大的白血病原始细胞,其胞浆丰富,嗜碱性,内含较多的嗜天青颗粒。

少数原始细胞含很大的颗粒(假Chediak-Higashi颗粒)。

Auer小体易见,常为单个细长。

早幼粒、中幼粒及成熟中性粒细胞有不同程度的病态造血,这些细胞常有异常的核分叶(如假Pelger-Huet核)及粉红色胞浆。

免疫表型示CD13、CD33、MPO和CD34表达,常有CD19共表达,如有CD56表达则提示预后差;细胞基因学检查示t(8;21)(q22;q22),(AML1 /ETO),如检出这种细胞基因学异常,即便骨髓中原始细胞少于20%,也应该诊断为AML,而不是MDS-RAEB。

通常对化疗的反应较好,缓解率高,含大剂量Are-C的巩固治疗后长期无病存活率也较高。

但是细胞如表达CD56或有其他附加异常染色体(如del(9)(q22)或性染色体丢失)则预后差。

2. 急性早幼粒细胞白血病具有t(15;17)(q22;q11~22),(PML/RARa)及变异型占AML的5%-8%;起源于髓系造血干细胞向粒系细胞分化阶段;临床易并发弥漫性血管内凝血(DIC),典型者为粗颗粒型,部分为细颗粒性,后者常有高白细胞血症,且细胞倍增时间短,对全反式维甲酸(RAR)和砷剂治疗有效;细胞形态是异常早幼粒细胞增多,这些细胞的核大小及形态不规则,胞浆颗粒增多,Auer小体易见,且粗长,有时呈柴捆状。

中国急性早幼粒细胞白血病诊疗指南中国急性早幼粒细胞白血病(Acute Promyelocytic Leukemia,APL)是一种较为特殊的白血病亚型,其特点是APL患者的骨髓中早幼粒细胞明显增多,可以导致出血并发症。

针对这一特殊病情,中国医学界制定了《中国急性早幼粒细胞白血病诊疗指南》来指导临床工作。

一、临床表现急性早幼粒细胞白血病的临床症状主要有进行性发热、出血、皮肤瘀斑、骨与关节疼痛等。

这些症状可以帮助医生快速诊断和治疗APL。

二、诊断标准诊断APL主要基于以下几个方面的判断:外周血象中早幼粒细胞明显增多,骨髓中原始粒细胞比例大于20%,早幼粒细胞明显增多,持续性中性粒细胞减少。

能够看到特征性的伪麦芽球,常见的染色体易位是t(15;17),发现PML-RARa融合基因。

当然,这些指标是相对的,具体还要以实验室检查为准。

三、治疗方案1.积极控制出血由于APL患者常常伴有出血并发症,所以治疗的初期需要积极控制出血。

给予草酸铁、大剂量止血酶原等会有助于改善出血情况。

2.化疗方案现在常用的化疗方案是以ATRA(维甲酸)和酒石酸阿罗芬尼(Ato)联合化疗。

ATRA作用于早幼粒细胞,促成其分化为成熟的粒细胞,而阿罗芬尼则阻断白细胞増生。

这个方案综合考虑了早幼粒细胞分化和增殖的特点,能够起到较好的治疗效果。

3.病理形态学评估治疗过程中,需要对病理形态学进行定期评估,以确定治疗的疗效和预后。

4.分子生物学检查在治疗中,需要进行分子生物学检查,以确定是否达到了MRD (Minimal Residual Disease)阴性状态。

MRD阴性表示患者的干预效果较好,预后也较好。

5.预后评估对于APL患者的预后,除了在治疗中观察治疗效果外,还可以采用较为常见的预后评估模型,如Sanz模型和PETHEMA(西班牙血液病学学会)评分,辅助判断患者的预后情况。

四、随访及复发治疗由于APL的特殊性,需要进行长期随访,以及及时处理复发等情况。

儿童急性早幼粒细胞白血病诊疗指南一、前言急性早幼粒细胞白血病(acute promyelocytic leukemia, APL)也称为急性非淋巴细胞白血病M3,约占儿童急性非淋巴细胞白血病的5%-10虬以严重出血倾向和早期合并弥漫性血管内凝血(DIC)为显著临床特征,多数病例具有特定非随机性染色体易位和融合基因,如t (15; 17)(q22;q21)及PML-RARa融合基因。

APL既往病死率很高,预后凶险,但由于采用全反式维甲酸(all-trans retinoic acid, ATRA)等诱导分化治疗并结合联合化疗,APL的预后也得到显著改观,长期无病生存率已达80%以上,成为预后最好的一种急性非淋巴细胞白血病亚型。

为规范我省儿童新发APL的诊断和治疗,特制定本诊疗指南,供我省儿童白血病定点医疗机构参考。

二、诊断依据1.临床表现:除发热、贫血和肝脾淋巴肿大外,APL临床上往往具有显著的出血倾向,表现为皮肤出血点及瘀斑,甚至因早期合并DIC而发生严重的腔道器官出血甚至颅内出血,危及患儿生命。

2.血液常规检查:可出现不同程度Hb降低和血小板减少, WBC计数多增高,但也可正常或降低。

有时可查见异常早幼粒细胞。

3.凝血功能检查:APL患儿往往具有凝血功能异常,如PTXX、APTTXX. FIB降低;D-二聚体及FDP增高,结合血小板计数降低,提示存在DIC。

4.骨髓穿刺涂片检查和细胞化学染色:骨髓增生明显或极度活跃,以异常早幼粒细胞增生为主(>25%)。

根据异常早幼粒细胞胞浆嗜天青颗粒的粗细,分为粗颗粒型(M3a)和细颗粒型(M3b)两种亚型。

白血病细胞髓过氧化酶染色呈强阳性。

5.免疫分型检查:表达髓系抗原,如CD13+, CD33+和MPO+ 等。

6.细胞遗传学异常和融合基因检测:APL患者t(15;17)(q22;q21)染色体易位为本病特异性染色体结构异常,占90%以上,导致形成PML-RARa融合基因。

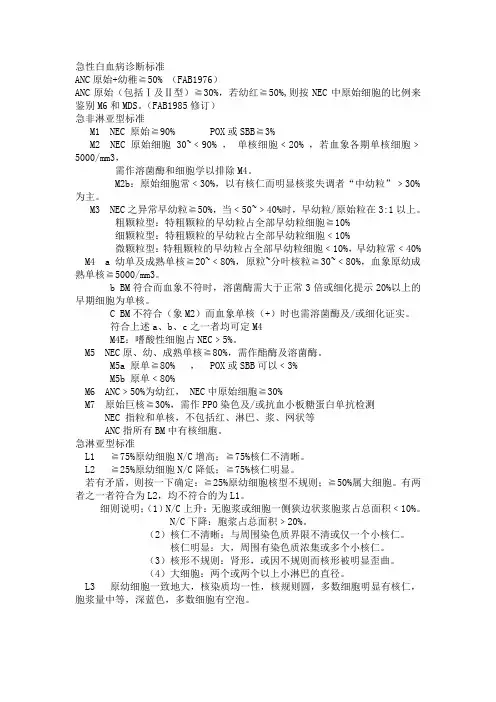

急性白血病诊断标准ANC原始+幼稚≧50% (FAB1976)ANC原始(包括Ⅰ及Ⅱ型)≧30%,若幼红≧50%,则按NEC中原始细胞的比例来鉴别M6和MDS。

(FAB1985修订)急非淋亚型标准M1 NEC 原始≧90% POX或SBB≧3%M2 NEC原始细胞30~﹤90% ,单核细胞﹤20% ,若血象各期单核细胞﹥5000/mm3,需作溶菌酶和细胞学以排除M4。

M2b:原始细胞常﹤30%,以有核仁而明显核浆失调者“中幼粒”﹥30% 为主。

M3 NEC之异常早幼粒≧50%,当﹤50~﹥40%时,早幼粒/原始粒在3:1以上。

粗颗粒型:特粗颗粒的早幼粒占全部早幼粒细胞≧10%细颗粒型:特粗颗粒的早幼粒占全部早幼粒细胞﹤10%微颗粒型:特粗颗粒的早幼粒占全部早幼粒细胞﹤10%,早幼粒常﹤40% M4 a幼单及成熟单核≧20~﹤80%,原粒~分叶核粒≧30~﹤80%,血象原幼成熟单核≧5000/mm3。

b BM符合而血象不符时,溶菌酶需大于正常3倍或细化提示20%以上的早期细胞为单核。

C BM不符合(象M2)而血象单核(+)时也需溶菌酶及/或细化证实。

符合上述a、b、c之一者均可定M4M4E:嗜酸性细胞占NEC﹥5%。

M5 NEC原、幼、成熟单核≧80%,需作酯酶及溶菌酶。

M5a 原单≧80% , POX或SBB可以﹤3%M5b 原单﹤80%M6 ANC﹥50%为幼红, NEC中原始细胞≧30%M7 原始巨核≧30%,需作PPO染色及/或抗血小板糖蛋白单抗检测NEC 指粒和单核,不包括红、淋巴、浆、网状等ANC指所有BM中有核细胞。

急淋亚型标准L1 ≧75%原幼细胞N/C增高;≧75%核仁不清晰。

L2 ≧25%原幼细胞N/C降低;≧75%核仁明显。

若有矛盾,则按一下确定:≧25%原幼细胞核型不规则;≧50%属大细胞。

有两者之一者符合为L2,均不符合的为L1。

细则说明;(1)N/C上升:无胞浆或细胞一侧狭边状浆胞浆占总面积﹤10%。

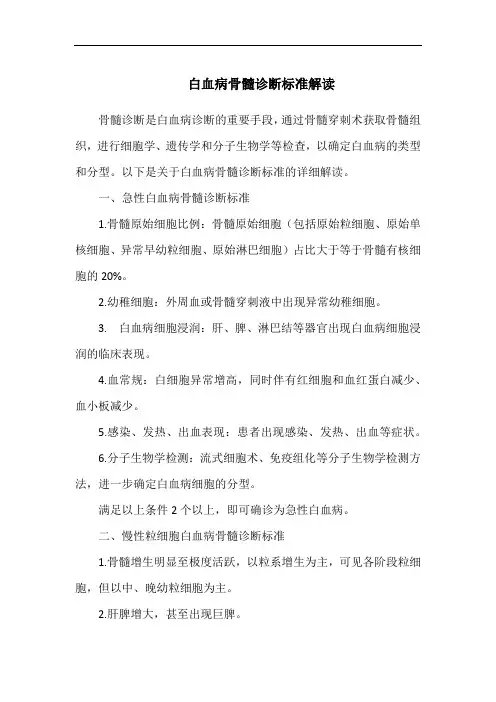

白血病骨髓诊断标准解读骨髓诊断是白血病诊断的重要手段,通过骨髓穿刺术获取骨髓组织,进行细胞学、遗传学和分子生物学等检查,以确定白血病的类型和分型。

以下是关于白血病骨髓诊断标准的详细解读。

一、急性白血病骨髓诊断标准1.骨髓原始细胞比例:骨髓原始细胞(包括原始粒细胞、原始单核细胞、异常早幼粒细胞、原始淋巴细胞)占比大于等于骨髓有核细胞的20%。

2.幼稚细胞:外周血或骨髓穿刺液中出现异常幼稚细胞。

3. 白血病细胞浸润:肝、脾、淋巴结等器官出现白血病细胞浸润的临床表现。

4.血常规:白细胞异常增高,同时伴有红细胞和血红蛋白减少、血小板减少。

5.感染、发热、出血表现:患者出现感染、发热、出血等症状。

6.分子生物学检测:流式细胞术、免疫组化等分子生物学检测方法,进一步确定白血病细胞的分型。

满足以上条件2个以上,即可确诊为急性白血病。

二、慢性粒细胞白血病骨髓诊断标准1.骨髓增生明显至极度活跃,以粒系增生为主,可见各阶段粒细胞,但以中、晚幼粒细胞为主。

2.肝脾增大,甚至出现巨脾。

3.外周血白细胞明显增高,血涂片可见中性中幼粒、晚幼粒和杆状核粒细胞。

4.早期可无贫血,血小板常常增高,随着病程延长可出现不同程度贫血。

5. Ph染色体/BCR-ABL融合基因阳性。

满足以上条件,结合临床表现,可以确诊为慢性粒细胞白血病。

三、慢性淋巴细胞白血病骨髓诊断标准1.骨髓增生活跃,淋巴细胞比例增高,以成熟的小淋巴细胞为主。

2.早期可无贫血和血小板减少,晚期可出现贫血和血小板减少。

3.病程中可能并发自身免疫性贫血或血小板减少,从而加重贫血和血小板减少。

4.外周血白细胞增多,淋巴细胞比例增高。

结合以上临床表现和骨髓诊断结果,可以确诊为慢性淋巴细胞白血病。

总之,白血病的诊断需综合病史、临床表现和骨髓诊断等辅助检查结果。

了解白血病骨髓诊断标准,有助于临床医生更加准确地诊断和分型白血病,为患者制定个性化的治疗方案。

患者在确诊后,应根据医生建议进行相应治疗,积极配合治疗,以提高治愈率和生活质量。

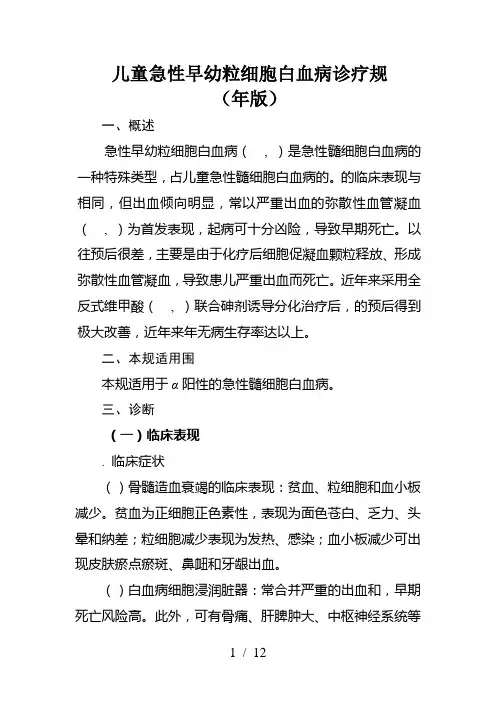

儿童急性早幼粒细胞白血病诊疗规(年版)一、概述急性早幼粒细胞白血病(, )是急性髓细胞白血病的一种特殊类型,占儿童急性髓细胞白血病的。

的临床表现与相同,但出血倾向明显,常以严重出血的弥散性血管凝血(, )为首发表现,起病可十分凶险,导致早期死亡。

以往预后很差,主要是由于化疗后细胞促凝血颗粒释放、形成弥散性血管凝血,导致患儿严重出血而死亡。

近年来采用全反式维甲酸(, )联合砷剂诱导分化治疗后,的预后得到极大改善,近年来年无病生存率达以上。

二、本规适用围本规适用于α阳性的急性髓细胞白血病。

三、诊断(一)临床表现. 临床症状()骨髓造血衰竭的临床表现:贫血、粒细胞和血小板减少。

贫血为正细胞正色素性,表现为面色苍白、乏力、头晕和纳差;粒细胞减少表现为发热、感染;血小板减少可出现皮肤瘀点瘀斑、鼻衄和牙龈出血。

()白血病细胞浸润脏器:常合并严重的出血和,早期死亡风险高。

此外,可有骨痛、肝脾肿大、中枢神经系统等受累如表现为面神经瘫痪。

. 体征:发热、皮肤粘膜苍白、皮肤粘膜出血点及瘀斑、淋巴结及肝脾肿大、胸骨压痛等。

(二)实验室诊断基本标准根据诊断标准,常有典型的形态学特征以及特征性的融合基因α。

偶有形态学不典型但同样具有α的病例同样可以诊断。

(三)实验室必需完善检查. 血常规血红蛋白和红细胞呈不同程度降低。

白细胞大多增高,也可正常或减低。

外周血片可以找到异常早幼粒细胞。

血小板常降低。

外周血白细胞数高、血小板降低明显者更易发生,合并严重出血。

. 凝血功能病人一般都存在凝血功能异常。

确诊或疑诊时应及时检查凝血功能,以便及早预防治疗严重出血。

凝血异常表现为:延长,延长,降低;二聚体及增高,结合血小板降低,提示存在。

. 骨髓表现()形态学():骨髓以异常早幼粒细胞增生为主,细胞胞浆中含嗜天青颗粒。

()免疫分型():白血病免疫分型,至少应该包括以下所有抗体,并可根据实际情况增加必要抗体,免疫表型分析明确为髓系白血病。

①系:、、、μ、、、、、②系:、、、、、、、αβ、γδ、③髓系:、、、、、、、、、、、④其它:、、、()细胞遗传学() 及分子生物学( )检查:以特异的染色体易位()()为特征,易位使的基因和的α基因形成α融合基因,α融合基因不但是的分子遗传学标志也是发病的分子基础。

WHO造血与淋巴组织肿瘤分类分型及标准福建医科大学附属第二医院血液科郭熙哲1997年来自美、欧、亚等各大洲的国际血液病学家和肿瘤学家组成的临床医师委员会与病理学家共同讨论,提出了世界卫生组织(WHO)造血与淋巴组织肿瘤分类法,通过2年的临床试用后,于1999年及2000年对新分类进行了修订,做了进一步的解释和认定,形成WHO 2001分类,下面就WHO关于造血与淋巴组织肿瘤分类分型及标准作简单的介绍。

WHO将髓系恶性病分为4类:急性髓系白血病(AML),骨髓增生异常综合征(MDS),慢性骨髓增殖性疾病(CMPD),骨髓增生异常/骨髓增殖性疾病(MD/MPD)。

一、急性白血病<一>急性髓细胞白血病分类WHO是根据形态学,免疫表型,遗传学和临床特点来综合分类,WHO与FAB分类的显著不同点:<1>诊断AML时FAB要求骨髓原始细胞数≥30%,而WHO则为原始细胞数≥20%;<2>伴有特殊染色体类型AML如t(15;17);t(8;21);inV(16)和t(16;16)等.诊断时除单独列出外,BM(骨髓)原始细胞可≤20%; <3>由MDS(骨髓增生异常综合征)或MPD(骨髓增殖性疾病)转化而来及治疗相关性的AML (treatment related AML)单独列出;<4>免疫表型需用单克隆抗体,常用的特异单抗有:造血干/组细胞为CD34、HLA-DR;粒细胞为MPO、CD13、CD15、CD117、CD33;单核细胞为CD14等;<5>增加了AML新的病谱,分类具体如下:1. AML伴有重现细胞遗传学异常;此类AML不仅具有明确的形态学特点,而且其细胞遗传学的异常是预后比较好的标志,即CR率高,长期生存率及治愈倾向较大。

1.1 AML有t(8;21)(q22;q22)[AML-((CBFα)/ETO)]:其细胞形态学的特点相当于我国AML分类的M2b,本型年轻患者较多,常有粒细胞肉瘤,骨髓原始粒细胞≤20%,免疫表型为粒细胞抗原:CD13+,CP33+,MPO+,CD34+,偶有CD19和CD45呈阳性,占AML发生率的15%。

幼年型粒单细胞白血病(JMML)诊断标准(Criteria for the diagnosis of Juvenile Myelomonocytic Leukemia)

有以下临床表现可考虑诊断:1.肝脾大(97%)2.淋巴结肿大(64%)3.苍白(64%)

4.发热(54%)

5.皮疹(36%)

基本实验室检查:(3项均满足)1.无Ph染色体,无bcr/abl融合基因2.外周血单核细胞绝对值>1×109/L 3.骨髓原始细胞<20%

确诊所需标准:(至少满足2项)1.按年龄标准HbF增高

2.外周血涂片有髓系幼稚细胞

3.白细胞计数>10×109/L

4.克隆性异常(包括7单体)

5.体外培养显示髓系祖细胞对GM-CSF高度敏感

(EWOG-MDS

注:

1.幼年型粒单细胞白血病(JMML)包括儿童期慢性粒单细胞白血病(CMML),幼年型

慢性粒细胞白血病(JCML)或婴儿7单体综合征。

这组疾病不是

同一疾病实体,是一

组疾病的不同谱系。

2.需与感染性疾病鉴别,这些感染性疾病全身表现较多:长期发热,生长缓慢,肝

脾肿大,皮肤损害,贫血,血小板减少,粒单细胞增生。

主要疾病有:EBV,CMV,HHV-6,

组织胞浆菌,分支杆菌,弓形虫。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。

幼年型粒单细胞白血病(JMML)诊断标准(Criteria for the diagnosis of Juvenile Myelomonocytic Leukemia)有以下临床表现可考虑诊断:1.肝脾大(97%)

2.淋巴结肿大(64%)

3.苍白(64%)

4.发热(54%)

5.皮疹(36%)

基本实验室检查:(3项均满足)1.无Ph染色体,无bcr/abl融合基因2.外周血单核细胞绝对值>1×109/L 3.骨髓原始细胞<20%

确诊所需标准:(至少满足2项)1.按年龄标准HbF增高

2.外周血涂片有髓系幼稚细胞

3.白细胞计数>10×109/L

4.克隆性异常(包括7单体)

5.体外培养显示髓系祖细胞对GM-CSF高度敏感

(EWOG-MDS

注:

1.幼年型粒单细胞白血病(JMML)包括儿童期慢性粒单细胞白血病(CMML),幼年型慢性粒细胞白血病(JCML)或婴儿7单体综合征。

这组疾病不是同一疾病实体,是一组疾病的不同谱系。

2.需与感染性疾病鉴别,这些感染性疾病全身表现较多:长期发热,生长缓慢,肝脾肿大,皮肤损害,贫血,血小板减少,粒单细胞增生。

主要疾病有:EBV,CMV,HHV-6,组织胞浆菌,分支杆菌,弓形虫。

幼年慢性粒单核细胞白血病的研究进展周剑峰综述竺晓凡审校*1【摘要】幼年慢性粒单核细胞白血病(JMML)是一种儿童少见类型的恶性血液系统疾病,发病机制尚不清楚,目前认为与RAS传导通路异常激活有关。

唯一可能治愈该疾病的办法是异基因造血干细胞移植。

本文就JMML的临床表现、发病机制及治疗的研究现状作一综述。

【关键词】幼年慢性粒单核细胞白血病;临床表现;发病机制;治疗幼年慢性粒单核细胞白血病(juvenile myelomonocytic leukemia,JMML)是一种儿童少见类型的恶性血液系统疾病,1953年Cooke首先以幼年型慢性粒细胞白血病(JCML)的名称报道此病。

1994年国际儿童粒单核细胞白血病工作组建议将此病统一命名为JMML,更准确的描述了这种恶性髓系疾病,与Ph染色体阳性的慢性粒细胞白血病区分开来。

2008年WTO分型将本病归为MDS/MPD 疾病,临床表现为贫血、血小板减低、外周血出现幼稚细胞以及贫血、感染、皮肤粘膜浸润等,骨髓表现为增生明显活跃,但原始细胞<20%。

目前唯一可能治愈的办法就是异基因造血干细胞移植[1]。

近年有关JMML的发病机制研究有了较大的进展,现将JMML的研究进展综述如下。

1 临床表现、诊断及鉴别诊断1.1 临床表现及实验室检查超过95%的患儿在诊断时年龄小于4岁,其中60%小于2岁,男性多于女性,男:女=1. 4~2 .5:1。

本病最常见的临床表现是发热、不适、咳嗽、腹胀,此外,扁桃体炎、支气管炎、肺部感染也常见。

体格检查可发现肝、脾、淋巴结肿大;皮肤损害是常见且重要的特征,见于半数以上的患儿,表现为斑丘疹(常见于面部),黄色瘤,牛奶咖啡斑等[2]。

实验室检查可以发现Ph 染色体(-)、BCR-ABL融合基因(—)、外周血单核细胞计数>1 ×109/L、骨髓原始细胞<20%、HBF(hemoglobin F)增高、外周血涂片能见到幼稚细胞等等。

幼年型粒单细胞白血病(JMML)诊断标准

(Criteria for the diagnosis of Juvenile Myelomonocytic Leukemia)

有以下临床表现可考虑诊断:1.肝脾大(97%)

2.淋巴结肿大(64%)

3.苍白(64%)

4.发热(54%)

5.皮疹(36%)

基本实验室检查:(3项均满足)1.无Ph染色体,无bcr/abl融合基因2.外周血单核细胞绝对值>1×109/L 3.骨髓原始细胞<20%

确诊所需标准:(至少满足2项)1.按年龄标准HbF增高

2.外周血涂片有髓系幼稚细胞

3.白细胞计数>10×109/L

4.克隆性异常(包括7单体)

5.体外培养显示髓系祖细胞对GM-CSF高度敏感

(EWOG-MDS

注:

1.幼年型粒单细胞白血病(JMML)包括儿童期慢性粒单细胞白血病(CMML),幼年型慢性粒细胞白血病(JCML)或婴儿7单体综合征。

这组疾病不是同一疾病实体,是一组疾病的不同谱系。

2.需与感染性疾病鉴别,这些感染性疾病全身表现较多:长期发热,生长缓慢,肝脾肿大,皮肤损害,贫血,血小板减少,粒单细胞增生。

主要疾病有:EBV,CMV,HHV-6,组织胞浆菌,分支杆菌,弓形虫。