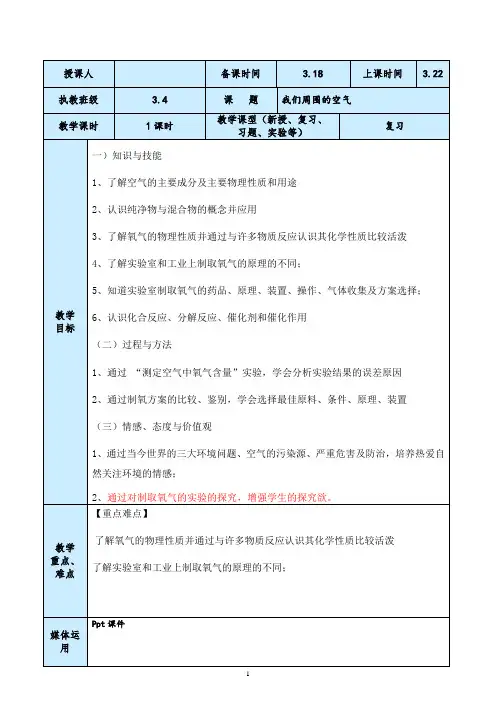

初中化学教学课例《我们周围的空气》教学设计及总结反思

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:7

《我们周围的空气》教学设计与反思教学目标:1.空气是存在于我们周围的一种物质,可以被我们感知;空气和水相比,有许多的相同和不同。

2.对无法直接进行观察的物质借助其他媒介感知它们的存在;用多种方式对物质进行比较,观察它们的相同和不同同3.明白科学的结论需要客观事实(证据)来加以证明。

教学重点:用更多的方法、充分的证据证明空气的存在教学难点:对无法看到的现象(空气的存在)如何把现象放大,让学生感知到材料准备:学生:塑料袋2个、水槽1个、轻小物体、毛巾、记录单、注射器1个;教师:吹泡泡的一套材料、课件。

教学过程一、课前铺垫:1.关于水的基本知识(回忆学过的知识说说对水的了解)二、教学新课:(一)我们知道的空气(10分)1.空气知识的了解师:同学们对于空气都了解些什么?2.学生说说自己对空气的了解,教师进行归纳整理板书在黑板上。

完成空气知识班级气泡图。

3.在这些想法中,你认为哪些是正确的?哪些是需要进一步证实的?(二)空气存在吗?1.提出研究问题(1)同学们,我们周围有空气吗?你能将空气装周围的空气装在这个袋里吗?(学生演示)这个袋里真的有空气存在吗?你有哪些证据可以说明这个袋子里有空气存在的?用画图或文字的形式记录在记录单上。

2.同桌讨论研究方法后边实验边记录。

(记录方法和在实验中观察到的现象)3.汇报交流。

(请学生逐一上台展示方法与看到的现象,充分感受空气的存在)4.小结:同学们有许多方法证明了塑料袋里是有空气的,而塑料里的空气是来自于我们周围的。

我们的周围充满了空气。

(三)比较空气和水1.学生四人小组对比观察水和空气。

2.师生讨论水和空气的异同。

3.教师根据学生的讨论及时提出问题:A:空气与水相比,谁更重,谁更轻?如何证明?(机动)B:水能流动,空气能流动吗?如何证明?(1)刚才的实验中有没有现象可以证明空气是否可以流动?(2)生活中有没有现象说明空气是可以流动?(3)你可以让我们感受空气在流动吗?(4)教室中的空气在流动吗?4.师生整理空气与水的相同点与不同点的维恩图。

九年级化学教案:我们周围的空气一、教学目标:1. 让学生了解空气的组成,知道空气中各成分的体积分数。

2. 让学生掌握空气中各成分的性质和作用。

3. 培养学生对空气资源的保护意识。

二、教学重点:1. 空气的组成及体积分数。

2. 空气中各成分的性质和作用。

三、教学难点:1. 空气中各成分的体积分数的计算。

2. 空气中各成分的性质和作用的理解。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生探究空气的组成。

2. 采用案例分析法,分析空气中各成分的性质和作用。

3. 采用小组讨论法,培养学生的合作意识和团队精神。

五、教学内容:1. 空气的组成:引导学生了解空气的成分,知道空气中各成分的体积分数。

2. 空气中各成分的性质和作用:分析氧气、氮气、二氧化碳等成分的性质和作用。

3. 空气资源的保护:培养学生对空气资源的保护意识,倡导绿色环保生活。

4. 课堂练习:巩固空气中各成分的体积分数和性质作用的知识。

5. 课后作业:布置有关空气保护的实践作业,如调查周围环境的空气质量,提出改进措施等。

六、教学目标:1. 让学生了解空气污染的途径和危害。

2. 让学生掌握防治空气污染的方法和措施。

3. 培养学生的主人翁意识,积极参与防治空气污染的行动。

七、教学重点:1. 空气污染的途径和危害。

2. 防治空气污染的方法和措施。

八、教学难点:1. 空气污染途径的理解。

2. 防治空气污染措施的实施。

九、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生思考空气污染的原因和后果。

2. 采用案例分析法,分析空气污染的实例。

3. 采用小组讨论法,培养学生的主人翁意识,积极参与防治空气污染的行动。

十、教学内容:1. 空气污染的途径:引导学生了解空气污染的途径,如工业排放、汽车尾气、生活燃烧等。

2. 空气污染的危害:分析空气污染对人类健康、环境和生态系统的危害。

3. 防治空气污染的方法和措施:介绍防治空气污染的有效方法和措施,如减少污染物排放、加强空气质量监测、推广清洁能源等。

问题1这位科学家叫做,他正在做的实验是,通过实验得出的的结论是

仿照这个实验的原理,你设计的方法是

①先用弹簧夹橡皮管;②点燃燃烧匙内的红磷;③将燃烧的红磷迅速插入瓶内,并把塞子塞紧;④燃烧完毕,冷却

⑴所发生的三个反应有多个共同的特点,分别是:(只答四点即可)①;②;反应原理分析,它们都属于化合反应,都属于氧化反应等。

氧化反应又属于化合反应,且需要点燃,如碳的燃烧,铁的燃烧等。

相反的例子主要是与化合反应相反,应当属于分解反应。

⑴写出A装置中a、b仪器的名称:

a___ __、b 。

⑵利用该装置制取氧气的文字表达式

.实验室利用分解过氧化氢制氧气时,忘记加入二氧化锰,其结果是(。

教学反思——九年级化学公开课(我们周围的空气〔第—课时〕)今天上了一节公开课,在课下,感觉自己已经打算的很充分了,教学设计的流程、过度、思路、引导、问题的设置上,在经验老师的援助下已经比拟完整,一节课下来,自己也觉得上的还不错,没有大的问题。

但是,在专家教师的点评中,才感觉到自己的浅薄和最重要的还是课堂上学生生成的成分比拟少,主要问题有:1、思路很完整,但设计的痕迹太重,学生一直按照教师的思路来走,而没有自己去思考,去提问。

切忌按照自己的思路去走。

让学生引领教师,教师把握方向。

2、教师在提问时,填空式提问,问题提的太直接,且一直在强调实验的结果,没有注重这个结果是怎么生成的。

比方:空气中氧气含量占1/5,那这1/5从哪来?为什么是1/5?3、是做了实验探究,但探究的过程对学生的科学素养的提升有多大意义?即在实验时,提问的设置上,应引导学生去思考,比方:误差分析,是什么原因导致出现了这种误差,应该从哪些角度去思考?教师在这方面应做一些引导,实验的关键是什么?压强差。

那是什么原因导致了压强差不够?如果以后遇到了这种问题,学生可以按照这些方面去思考。

4、要跳出课本,从学生的科学素养的提高及拓展上入手,不要为了太局限于课本这个红磷的实验时课本上的实验,最后可以设置问题:还可以用些方法来测定空气中氧气的含量?让学生发散思维,给学生提高的空间。

5、小结让学生自己来盘点归纳。

6、细节上的小失误,口头语、言语不够标准、精炼,口误等等。

这些都是青年教师存在的一些普遍问题,通过专家的点评,我收获很大,通往成功的路还很遥远,但是,在经验教师的指导下,在我自己的不断的修正,不断努力下,我信任我终会努力的成长起来的。

多谢您们的指导!。

《我们周围的空气》教学设计与反思课题:第二单元我们周围的空气课题1空气科目:化学-教学对象:初中学生-课时:2课时一、教学内容分析⒈了解空气成分及各成分的用途,初步认识纯净物和混合物。

⒉通过共同设计、探究空气中O的体积分数。

培养自主探究精神,体验探究2乐趣。

⒊让学生体会化学与生活的紧密联系,学会从生活中发现值得探究的问题。

学生经过对自然科学的学习已积累了一定的知识基础和方法基础,可以开始尝试培养学生的自主学习能力和分析能力,但是现时的学生的自我管理和调控能力还不够,学习过程中还需要教师的严格要求。

二、教学目标⒈了解空气成分及各成分的用途,初步认识纯净物和混合物。

的体积分数。

培养自主探究精神,体验探究⒉通过共同设计、探究空气中O2乐趣。

⒊让学生体会化学与生活的紧密联系,学会从生活中发现值得探究的问题。

三、学习者特征分析同学们,在学习了小学自然课后,已经有一定的学习化学的基础,初中化学主要是采用探究学习的方法,培养同学们的科学素养。

同时,也为中考打下扎实的基础。

四、教学策略选择与设计初中生的思维方式要求逐步由形象思维向抽象思维过渡,因此在教学过程中应注意积极引导学生应用已掌握的基础知识,通过理论分析和推理判断来获得新知识,发展抽象思维能力。

当然在此过程仍需要以一些感性认识作为依托,可以借助实验或多媒体电教手段,加强直观性和形象性,以便学生理解和掌握。

因此做好每一个演示实验和调动好学生的积极性,不断提供动脑的问题情景,提供动手的练习机会,让每个学生参与到学习中来是上好本课题的关键。

五、教学重点及难点的体积分数。

学生自主设计实验,探究空气中O2六、教学过程教师活动【情境导入】:猜谜1.“水冲不走,火烧不掉,吃了不饱,人人需要。

”2.“看不见,摸不着,不香不臭没味道,说它宝贵到处有,动物植物离不了。

与同学们一起深呼吸,引出本节课研究的内容--空气-深呼吸、放松心情,也暗示着化学与生活的紧密联系。

学生活动深呼吸设计意图放松心情,也暗示着化学与生活的紧密联系。

《我们周围的空气》教学反思本节课所上的是九年级上册中第二单元《我们周围的空气》(复习课),本单元是学生接触化学后的第二单元,因此会涉及到很多的基本概念以及学习化学的基本方法。

复习课要求学生将所学的只是串联起来,形成知识是网络,现在处在九年级的备战复习之中,更是要培养学生降知识归纳总结并且前后关联的能力。

具体到本单元要求学生认识空气的组成,学会用实验的方法证明空气中氧气的含量,掌握氧气的性质以及制法,会对实验进行分析,认识基本的反映类型,知道空气污染的途径很防止方法。

对于本节课,重点是要求学生掌握相关的化学知识,难点是将各个零散的知识点串联起来,形成知识网络。

本节课我采用了多媒体教学,目的是为了扩大课容量,复习课的内容比较多,知识点也很多,希望可以通过这种方法将本单元的各个知识点更直观的展示在学生面前。

主要采用讲练结合法,边讲边练。

按照课本上三节课的顺序即空气的组成、氧气的性质和制法分别加以归纳,在其中学生回忆内容,完成涉及到的相关练习,教师在分别加以点评。

通过本节课的复习,学生基本对氧气真一单元的知识点有所了解,知道了本单元应该掌握些什么,那些知识应该引起重视。

但是本节课存在的不足还有很多:1.运用了多媒体但是也是由于事先准备不充分,部分坐在后面的学生根本看不清楚大屏幕上的题目,使得部分学生听天书,没有参与到本节课的复习之中。

2.这节课基本以教师讲为主,学生参与的很少,所以课堂气氛没有预想的好,甚至有学生在半节课的时候就昏昏欲睡。

但是复习的内容大(特别是处在现阶段的复习课)知识点多,到底应该怎么上,想在这里与各位老师一起讨论一下。

3.本节课的最大败笔在于知识比较零散,没有讲本单元的知识形成网络。

4.对于课堂突发事件的处理没有把握好,其中又一道题出现了问题,当时就应该及时把它处理掉,这样既可以加强学生的记忆,又不至于引起学生的骚动,一举两得。

第四单元《我们周围的空气》习题课教学设计新泰市汶南镇初级中学一、教学目标(一)知识与技能1、知道空气是混合物,也是一种宝贵的自然资源,了解空气中的各成分及其用途。

2、初步掌握在实验室制取氧气,知道氧气的主要性质和用途,认识氧气能跟许多物质发生氧化反应。

进一步了解氧化物的概念。

3、识记常见元素的化合价,能写出化合物的化学式,理解化学式的意义,并用化学式进行计算。

二、讲授新课1、目标2、考点出示目标:1.知道空气是混合物,也是一种宝贵的自然资源,了解空气中的各成分及其用途。

2.掌握在实验室制取氧气,知道氧气的主要性质和用途,认识氧气能跟许多物质发生氧化反应。

进一步了解氧化物的概念。

3.识记常见元素的化合价,能写出化合物的化学式,理解化学式的意义,并用化学式进行计算。

指定学生读目标引导学生了解本节课的教学目标,有利于让学生有的放矢,突破难点。

出示泰安中考五年命题分析学生观看让学生通过自己总结得出本单元的考点和重点内容依据预习学案和教材,同桌或前后同学合作探讨预习学案的知识体系,找出不足,及时整改。

问:通过课前的知识梳理以及刚才对考点的分析,相信同学们已经将基础知识掌握的很扎实了,下面我们开始本节课的化学之旅吧,你们准备好了吗?学生回答:准备好了!通过鼓劲和学生的回答,让学生自我暗示自己:我一定能行!小试牛刀(2012•泰安)分类是化学研究常用的方法。

下列对物质分类正确的是()A.氧气(O2)和水(H2O)都属于氧化物B.氧气(O2)和臭氧(O3)都属于单质C.碳酸钙(CaCO3)和甲烷(CH4)都属于有机物D.火碱(NaOH)和纯碱(Na2CO3)都属于碱考点六:根据化学式的计算典型例题(2014•泰安)钙是维持人体正常功能所必须的元素,有时需要服用补钙满足人体需求。

下图分别为两种补钙剂说明书的一部分请根据图示中的信息回答下列问题:(相对原子质量:C 12 H 1 O 16 Ca 40)(1)葡萄糖酸钙(C12H22O14Ca)的化学式量是;(2)碳酸钙(化学式为CaCO3)中钙元素的质量分数为;(3)每片金钙尔奇中含碳酸钙的质量为mg;学生自己总结做题规律:规律总结:1、相对分子质量=2、物质组成元素的质量比:3、物质中某元素的质量分数=4、化合物中元素的质量=学生自己总结规律,锻炼学生的总结归纳能力小试牛刀目前,市场上畅销以木糖醇为原料的“口香糖”,对修复蛀牙有所帮助。

《我们周围的空气》教案设计《我们周围的空气》教案设计「篇一」教学目标:1:认识空气的主要组成。

2:了解空气的主要成分及体积分数。

空气是一种宝贵的自然资源,要防止空气污染。

3:认识什么是混合物、纯净物。

4:了解什么是物理性质。

重点:空气的成份、物理性质难点:空气组成的实验原理,混合物、纯净物的区别教学过程:一:空气是由什么组成的思考:空气是一种单一的物质吗?空气是一种既看不到踪影又闻不到气味的气体,所以科学家们经过了漫长岁月的研究,终于揭开了组成“空气王国成员”的奥秘,认识到空气并不是一种单一的物质,化学教案《第二单元我们周围的空气(教案)-课题1空气》。

18世纪70年代.瑞典化学家舍勒和英国科学家普里斯特里,首先发现并制得氧气。

法国化学家拉瓦锡,在前人工作的基础上,首先通过实验得出了空气是由氧气和氮气组成的。

【设问】空气是一种看不到又闻不到的物质,我们怎样能证明空气确实的存在呢?【讨论】让学生讨论得出能证明空气确实存在的方法。

【演示】将一只空集气瓶倒扣在水盆中,但水不能进满集气瓶。

【讲述】这是证明空气确实存在的最简单方法。

【引入】空气确实存在,但空气的组成是比较复杂的。

【演示】实验2-1演示“测定空气里氧气含量”的实验。

在实验中不断向学生提问,设置悬念让学生思考或提出假设。

例如:(1)将红磷点燃后放到集气瓶里,见到什么现象?为什么会有这种现象?(特别注意烟、雾的.区别)(红磷燃烧时火焰呈明亮的黄白色,有浓厚的白烟,因为生成固体小颗粒)。

用文字表示磷在氧气中燃烧的式子:磷 + 氧气五氧化二磷4P + 5O2 点燃2P2O5(2)猜想把止水夹打开后会有什么现象?为什么?(打开弹簧夹后,烧杯中的水会进入集气瓶,约占集气瓶容积的1/5。

提示:误差产生的主要原因:蜡烛燃烧后生成物的状态、溶解性:气态不溶于水就会占据一定的空间)。

(3)为什么红磷燃烧时只消耗了集气瓶内气体的1/5而不是全部呢?若剩余气体是氮气,且氮气是“不能维持生命”的气体,同学们可以用什么假设来说明呢(可以在剩余气体中放一只飞虫,飞虫不久会死亡)?《我们周围的空气》教案设计「篇二」【教学目标】科学概念:空气是存在于我们周围的一种物质,可以被我们感知;空气和水相比,有许多的相同和不同。

请同学们回忆一下实验室制取氧气用的是什么药品?它们的反应原理是什么?请写出它们的化学方程式。

在分解过氧化氢和加热高锰酸钾中都有二氧化锰,它们的含义相同吗?

那什么是催化剂?催化剂起什么作用?

强调催化剂一变二不变

3、制取氧气

练一练:给出两幅图,让学生找出哪幅图可用于高锰酸钾制氧气,哪幅图可用于分解过氧化氢制氧气。

依据是什么?

分别介绍固固加热装置和固液加热装置。

实验室用高锰酸钾制取氧气的操作步骤?

如何检查装置的气密性?怎么确定收集方法?为什么要先撤离导管再熄灭酒精灯?

用过氧化氢制取氧气需注意液封。

比较用分液漏斗和长颈漏斗的优点。

练习

复习完本单元你有什么收获?。

第二单元我们周围的空气课题1空气教学设计一.教学目标1.知识和技能:①了解空气主要由氮气、氧气组成②理解测定空气中氧气体积含量的实验。

③培养动手操作的实验技能和分析、推理、表达等能力。

2.过程和方法:教师设置问题引导→学生通过小组讨论→设计实验方案→学生实验→汇报结果→交流反思来进行初步的探究活动,逐步形成设计实验的基本思路。

3.情感态度与价值观:①激发学生对身边事物的好奇心和探究欲②分组实验的过程中,亲身体会科学的真实性,培养交流合作能力③感受科学发现的过程和所运用的方法,鼓励探索的精神二.教学重难点1.重点:学生自主设计实验,探究空气中O2体积分数2.难点:理解测定空气中氧气含量的实验原理三.教师活动学生活动设计意图小实验:将塑料瓶倒扣入水中活动:展示一个塑料瓶,并将其倒扣入水中。

设置问题:塑料瓶里有什么物质?什么物质阻碍了空气的进入?思考回答:空气。

让学生意识到空气的存在,初步认识到空气会产生压力,同时引入新课。

讲解学习目标:了解空气的主要成分,理解测定空气中氧气的体积分数。

回顾:空气的成分设置问题:同学们知道空气中含有哪些物质吗?根据以前学过的有关知识和生活经验,讨论、交流。

回答:氮气、氧气、二氧化碳、水蒸气从已有知识入手,让学生感受到本节课研究的物质与自己的生活息息相关,激发研究兴趣。

自主学习:空气中各气体的含量引导阅读课本:教材26页。

介绍:介绍化学史知识多媒体课件配合:介绍拉瓦锡如何测定空气中氧气含量。

倾听使学生领悟科学家真实的科学探究,引导学生继承和发扬科学家的探究精神,并为人类的进步作出应有的贡献。

设置问题:通过阅读,我们知道了空气主要是由哪两种气体组成的呢?它们的含量又是怎样的呢?设置问题:这些百分数是按照体积划分的还是质量呢?设置问题:你知道用什么方法测出空气中氧气的含量约占到21%吗?自主学习课本内容回答:氮气、氧气、氮气78%,氧气21%回答:体积思索通过阅读教材获得知识,培养学生获取信息的能力,同时实现了向测定空气中氧气的含量实验的良好过渡。

初三上册化学《我们周围的空气》教学反思近年来,环境保护日益受到人们的关注,我们周围的空气质量成为了一个重要的话题。

在初三上册化学中,学生学习了《我们周围的空气》这一课程。

本文将对这一课程的教学进行反思。

教学内容与目标在本章中,学生需要掌握以下内容:1.空气成分及其特点;2.空气污染的原因和影响;3.检测和防治空气污染的方法。

通过这一章的学习,学生应该了解到周围空气的重要性,知道什么是空气,掌握空气的成分和特点,认识空气污染的原因及对生态的影响。

同时,学生也应该知道如何检测和防治空气污染。

教学方法这一章的教学目标相对明确,教学方法也比较多样化。

我们采取了如下教学方法:1.情景教学:引入真实的空气污染案例,让学生真正感受到空气污染对生态的破坏;2.实验教学:进行简单的空气检测实验,让学生亲自实践并巩固所学知识及技能;3.讲解式教学:老师引导学生从多个角度了解空气的成分和特点、空气污染的原因和影响,以及防治空气污染的方法。

通过结合不同的教学方法,学生能够更好地理解并掌握所学内容。

教学效果在教学过程中,许多学生对空气的概念存在模糊甚至错误的认知,而教师的讲解加上实验教学的方式,可以让学生更清晰地认识到空气的特点和成分,同时明确空气对人类、动植物的重要性。

在实验教学环节,学生很快掌握了检测空气中二氧化碳、氧气等成分的方法,同时也了解到了一些常用的防治空气污染的方法,如植树造林等。

通过教学调查,学生对本章内容掌握较好,90%以上的学生在课程结束后能够正确回答与空气成分、空气污染有关的问题。

存在的问题及解决方法在教学过程中,我们也发现了一些问题:1.学生依赖老师的讲解,缺乏主动学习能力;2.实验环节时间较短,学生未能充分发挥实验的作用;3.课堂互动不够,学生思维和表达能力的培养不足。

为了解决这些问题,我们提出如下方法:1.给予学生更多的思考空间,鼓励学生多思考,多提问,多解答;2.增加实验时间,让学生利用实验来掌握相关知识;3.采用小组讨论等互动式教学,增强与学生之间的互动性,提升学生思维表达能力。

第二单元我们周围的空气教学设计课题1空气 (1)第1课时空气是由什么组成的 (1)第2课时空气是一种宝贵的资源保护空气 (6)课题2氧气教学设计 (8)课题3制取氧气 (11)第1课时实验室制取氧气的原理催化剂 (11)第2课时实验室制取氧气氧气的工业制法 (15)实验活动1氧气的实验室制取与性质 (18)课题1空气第1课时空气是由什么组成的【教学目标】三维目标要求知识与技能1.了解空气的主要成分。

2.初步认识混合物、纯净物的概念。

过程与方法1.学习从混合气体中除去某种气体进而测定其含量的方法。

2.进行在同一实验原理下,迁移性设计新实验方案的练习。

情感、态度与价值观1.通过空气中氧气含量的测定实验,培养学生的分析、思维能力和观察能力。

2.通过介绍人类认识空气的简史,使学生认识到进行科学探索必须具有严肃认真、实事求是的科学精神和态度。

【教学重点和难点】教学重点空气中氧气含量的测定。

教学难点1.纯净物和混合物的概念及区分。

2.空气成分测定实验中的误差分析。

【教学过程】情境导入请大家猜一个谜语:一物到处有,用棒赶不走;眼睛看不见,手摸也没有;咀嚼无滋味,没它活不久。

空气与我们朝夕相伴,离开了空气我们不能生存,你熟悉它的组成吗?人类在探索空气成分的道路上都经历了怎样的过程呢?让我们踏着前人的足迹一起开始探究之旅吧!合作探究探究点一拉瓦锡探究空气成分的实验提出问题拉瓦锡测定空气成分的实验,存在哪些优点?哪些缺点?(可引导学生从实验时间的长短,操作是否简单,对环境的污染等方面考虑) 讨论交流阅读拉瓦锡测定空气成分的实验的材料,讨论归纳。

探究实验1.实验一(如图所示):【实验步骤】把少量汞放在密闭的容器里连续加热12天。

【实验现象】一部分的液态汞变成了红色粉末。

同时容器里空气的体积差不多减少了1,5。

【实验原理】汞+氧气加热氧化汞。

【实验结论】容器里空气体积差不多减少了1,5。

研究剩余的4,5体积的气体,发现这部分气体既不能供给呼吸也不能支持燃烧,他误认为这些都是氮气。

九年级化学教案:我们周围的空气一、教学目标1. 让学生了解空气的成分及其体积分数。

2. 使学生掌握空气中各成分的性质和作用。

3. 培养学生运用化学知识解决实际问题的能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:空气的成分及其体积分数,空气中各成分的性质和作用。

2. 教学难点:空气中稀有气体的含量和作用,二氧化碳的含量和作用。

三、教学方法采用讲授法、讨论法、实验法等多种教学方法,引导学生通过观察、思考、讨论、实验等途径,掌握空气的成分及其性质和作用。

四、教学准备1. 教师准备:教材、教案、多媒体课件、实验器材。

2. 学生准备:笔记本、实验报告册。

五、教学过程1. 导入新课(1)教师通过展示图片,引导学生关注周围的空气。

(2)提问:你们对空气有什么了解?空气中有哪些成分?2. 讲授新课(1)介绍空气的成分及其体积分数:氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳、其他气体和杂质。

(2)讲解各成分的性质和作用:a. 氮气:无色无味,不支持燃烧,不易与其他物质反应。

b. 氧气:无色无味,支持燃烧,供给呼吸。

c. 稀有气体:无色无味,性质稳定,可用作保护气。

d. 二氧化碳:无色无味,不能支持燃烧,植物光合作用的原料。

3. 课堂讨论(1)引导学生讨论:空气中的各成分对我们的生活有什么影响?4. 实验探究(1)安排学生进行实验:收集一瓶空气,观察其性质。

(2)学生实验操作,记录实验现象。

5. 巩固知识(1)教师提出问题,学生抢答:空气中的哪种成分最多?哪种成分最少?(2)学生回答问题,教师点评。

6. 课堂小结7. 布置作业布置作业:请学生课后收集有关空气污染的材料,下次课分享。

八、教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,分析教学过程中的优点和不足,针对问题提出改进措施。

九、课后评价通过学生的课堂表现、作业完成情况、实验报告等,评价学生对空气成分及其性质和作用的理解和掌握程度。

十、教学进度安排本节课安排为一课时,共计45分钟。

六、教学内容:空气污染及其危害1. 让学生了解空气污染的途径和主要污染物。

《我们周围的空气》教学反思(6篇)作为一名到岗不久的老师,教学是我们的工作之一,借助教学反思可以快速提升我们的教学能力,那么应当如何写教学反思呢?下面是小编帮大家整理的《我们周围的空气》教学反思,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《我们周围的空气》教学反思1由于空气无法直接观察,学生对空气的原有认识相对是较少的,这些将造成空气的教学有相当难度。

空气的存在,需要学生用相关的证据来证实。

由于空气无法直接进行观察,所以学生需要借助其他媒介进行间接观察。

证明空气的存在,才可能在此基础上展开对空气特征的认识活动。

空气这部分内容较以前有了更加充分的设计。

这一课从说说自己的认识开始,到捕捉空气并观察空气,再到比较水和空气的异同。

没有像以前在有关空气的特征上追根揪底,搞不灵清。

所以,这节课的气氛非常轻松!有了前面对水的认识,通过比较,学生能够轻松的建立对空气的认识。

这节课的几个活动设计虽然很简单,但学生兴趣极高。

特别是捕捉并感受空气以及画风这个活动。

在讲解空气的特点时往往会出现一个问题,就是空气是看不见摸不着的,在后面又会讲到风是空气流动形成的,这里学生会问:既然是摸不着的,那为什么电扇在吹的时候能感觉到风,既然感觉到了风也应该是能感觉到空气,也就能摸到空气。

这里就需要严谨的科学态度,在跟学生解释空气的特点就要特别讲明:空气直接触摸不着,但是可以通过间接进行感受。

《我们周围的空气》教学反思2我作为一个年轻教师一直在不断地学习与思考应该如何上好每一节课,我们应该从学生出发,应该以学生为重点,教会孩子们如何学,如何做,如何真正地掌握知识点,从被动的学习演变成主动地学习。

本周讲课空气这一节课的内容,叫我感受颇深,多位老教师的指正叫我受益匪浅,下面是我的课后思想总结。

本节课是在学生已有的生活常识的基础知识上进行探讨的,人类离不开空气,空气又是人类生存的最宝贵的自然资源,那么空气的成分有哪些呢?我们如何来验证空气中氧气的体积呢?一系列问题进行探讨,展开本节课的重点内容。