脾功能亢进的介入治疗

- 格式:ppt

- 大小:528.50 KB

- 文档页数:22

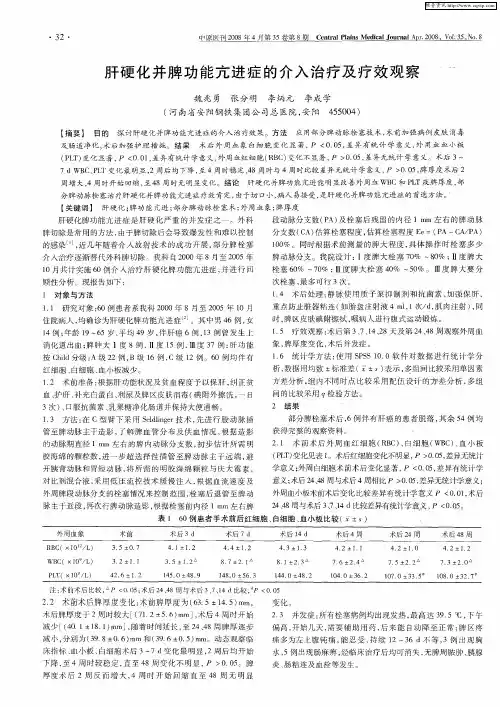

经导管部分脾动脉栓塞术介入治疗肝硬化并脾功能亢进症的效果分析固原市人民医院 756000摘要:目的:探究经导管部分脾动脉栓塞术介入治疗肝硬化并脾功能亢进症的临床效果及安全性。

方法:选取2019年1月~2020年12月这期间本院收治的确诊为肝硬化并脾功能亢进症患者47例,均采用经导管部分脾动脉栓塞术介入治疗方法,分析干预后患者的肝纤维相关指标、血常规变化、门静脉宽度变化以及脾脏大小变化等。

结果:患者接受治疗后各项指标均得到了明显改善,比干预前更好,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论:在临床上对于肝硬化并脾功能亢进症患者应用经导管部分脾动脉栓塞术介入治疗有着极佳的治疗效果,有效改善了各项临床指标,具有良好的治疗前景,适宜在临床上进行推广应用。

关键词:肝硬化并脾功能亢进症;经导管部分脾动脉栓塞术介入治疗;临床效果肝硬化患者一般在临床上会出现很多并发症,例如肝性脑病、肝肾综合征以及脾功能亢进等,对患者的生命安全,造成严重的威胁[1]。

在临床治疗的过程中,通常通过手术治疗为主要手段,经导管部分脾动脉栓塞术介入治疗作为一种微创手术,利用影像学,将导管插入到脾动脉后,注入适量特制的小栓塞颗粒,对脾脏部分起到栓塞作用,可以使得相应部位达到缺血、梗死以及固缩的效果,从而改善患者的脾功能亢进情况,接下来,本文将就此进行深入研究。

1资料与方法1.1一般资料选取2019年1月~2020年12月收治肝硬化并脾功能亢进症患者47例作为试验样本,男性23例,女性24例,年龄40~60岁,平均年龄(50.00±3.33)岁。

纳入标准:患者依据体格检查、影像学、实验室检查等确诊为肝硬化并脾功能亢进症。

排除标准:患者配合度不佳,有中途退出的风险。

本研究已通过伦理委员会批准同意。

1.2方法掌握患者脾脏的具体情况,使用造影剂、明胶海绵以及庆大霉素制成悬混状,经导管注入,观察血流情况,评估栓塞面积,达到50%~70%停止,进行数字减影,拔管包扎。

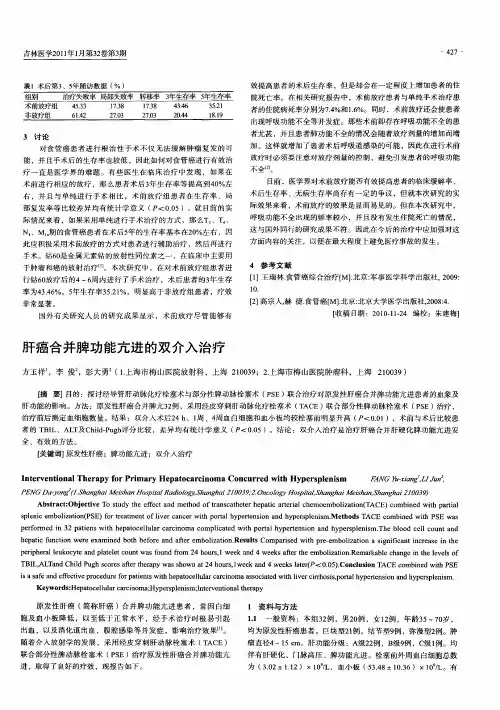

部分脾动脉栓塞与脾切除治疗脾功能亢进症的疗效比较脾功能亢进症是一种较为罕见的疾病,通常由于先天性脾功能畸形或其他疾病引起脾脏功能亢进所致。

脾功能亢进症的主要症状包括贫血、出血、脾脏肿大等。

对于脾功能亢进症的治疗有多种方法,其中部分脾动脉栓塞与脾切除是两种常用的治疗方法。

本文旨在比较部分脾动脉栓塞与脾切除治疗脾功能亢进症的疗效,为临床医生选择最佳治疗方案提供参考。

部分脾动脉栓塞是通过介入手术将脾脏的一部分血液供应终止,从而减少脾脏的代谢负担,达到治疗脾功能亢进症的目的。

该方法相对较为温和,治疗过程中对身体的创伤较小,术后康复较快,一般可以在数天内出院。

部分脾动脉栓塞对于患者的脾脏功能有一定程度的保留,可以有效缓解脾功能亢进引起的症状,同时又不会完全剥夺脾脏的功能。

部分脾动脉栓塞治疗脾功能亢进症的优点在于手术创伤小,术后康复快,同时可以保留一定的脾脏功能。

这一方法适用于一些较为年轻、体质较好的患者,对手术术后的生活质量要求较高的患者可以考虑选择此种方法。

二、脾切除治疗脾功能亢进症脾切除是将整个脾脏切除的手术方法,可以完全摆脱脾脏对身体的不良影响,是一种彻底的治疗方法。

脾切除手术对于脾功能亢进症的治愈效果十分显著,可以完全解除症状,减轻患者的痛苦。

脾切除手术适用范围广泛,不限于年龄、健康状态的患者,对于脾功能亢进症的治疗效果较为可靠。

脾切除手术也有其不可避免的缺陷。

脾切除会导致患者免疫功能下降,增加感染和肿瘤发生的风险;同时还会导致血小板减少,增加出血的风险。

对于一些运动力较强的患者,脾切除手术后需要进行长期的抗生素预防治疗,以避免感染的发生。

部分脾动脉栓塞与脾切除是目前治疗脾功能亢进症的两种常见方法,它们各自有着优缺点。

部分脾动脉栓塞手术创伤小、术后康复快,但保留了一定的脾脏功能;脾切除彻底解除了脾功能亢进症的症状,但会对患者的免疫功能和出血风险产生一定的影响。

在治疗方法选择上,医生应对患者做全面的评估,包括患者的年龄、身体状况、疾病的严重程度等因素,综合考虑患者的个体差异进行个体化治疗方案选择。

脾功能亢进的介入治疗*导读:脾功能亢进症是一种综合征。

临床表现为脾脏肿大,一种或多种血细胞减少,而骨髓中却是相应细胞系的幼稚细胞过度增生,脾切除后血象恢复,症状缓解。

……脾功能亢进症是一种综合征。

临床表现为脾脏肿大,一种或多种血细胞减少,而骨髓中却是相应细胞系的幼稚细胞过度增生,脾切除后血象恢复,症状缓解。

脾亢分为原发性和继发性两大类。

原发性脾亢由于病因不明,很难确定该组疾病是否为同一病因引起的不同后果,或为相互无关的独立疾病。

继发性脾亢一般有较明确的病因。

介入治疗操作过程⒈脾脏解剖,脾脏位于左季肋部深处,脾动脉为其供血动脉,是腹腔动脉最大的分支,可分为脾动脉主干,脾叶动脉,脾段动脉,脾极动脉。

脾叶动脉通常可分出1-3支形成脾段动脉进入相应脾段。

⒉脾栓塞材料,较多采用明胶海绵颗粒。

⒊脾动脉栓塞,可采用RH、LH、盘曲开导管或Cobra导管等,必要时可根据血管走向塑形导管。

导管尽可能超选择至脾动脉深处,最好达胰背支的远站端,栓宣范围一般为脾体积的50%-60%。

可取得较满意的效果,并发症少,脾功能亢进复发率低。

术后反应与处理1. 静脉滴注抗生素,用3-5日。

2.激素应用,术后当日给予地塞米松15mg,静脉注射或滴注,术后第1、2日,地塞米松剂量为10mg,术后第3-5日,地塞米松剂量改为5mg.3. 支持疗法,第1-3日静脉补液1500ml左右,内加保肝药物和维生素C等。

若病人反应较重,进食差,可酌情给予脂肪乳剂、白蛋白、血浆等。

4. 病人脾区、左上腹或左下胸部疼痛,可予以吲哚美辛止痛。

未能缓解者,酌情用布桂嗪、硫酸吗啡控释片等。

5. 脾动脉栓塞后发生反应性左侧大量胸膜腔积液,应及时抽出1000-1200ml胸水。

6. 术后随访,脾动脉栓塞术后24小时,白细胞可升高至基础细胞数的两倍,1周左右降到正常水平。

术后适时的对病人进行血细胞,肝、肾功能,胸片及脾脏B超,CT检查随访是十分必要的。

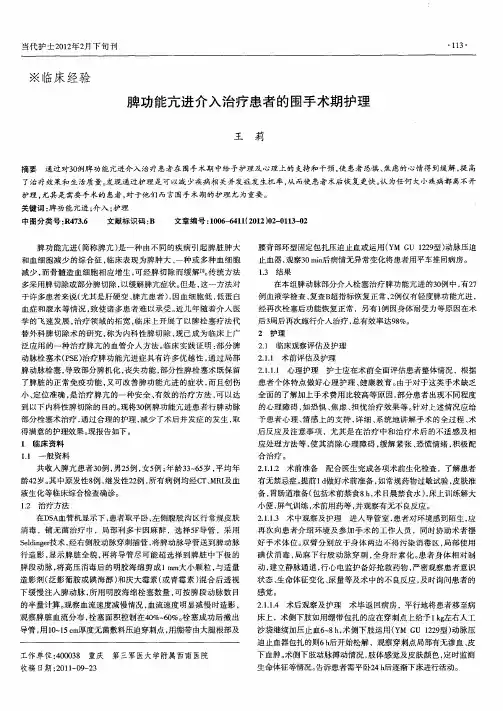

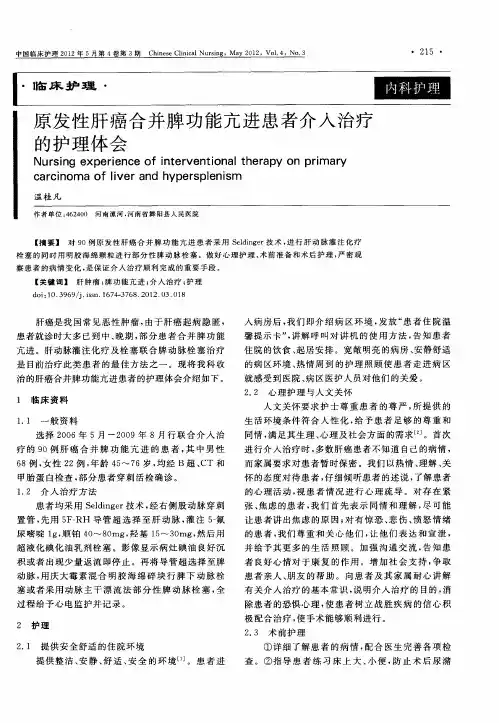

脾功能亢进患者介入治疗的护理体会【摘要】目的应用脾动脉部分栓塞方法治疗脾功能亢进。

方法选择性脾动脉主干漂流法,部分性脾动脉栓塞。

结果栓塞60%-70%脾脏的方法疗效明显,近期复发病例极少,本组12例患者长期随访结果令人满意。

结论脾动脉栓塞虽然可以改善大多数脾功能亢进的症状,却不能控制血液病、肝病等导致的脾功能亢进原发病。

因此介入治疗应与其他治疗密切结合。

【关键词】脾功能亢进;部分性脾动脉栓塞【中图分类号】r657.6【文献标识码】 c 【文章编号】1005-0515(2010)005-117-031.临床资料1.1 一般资料本组12例患者,其中男10例,女2例,年龄在30~75岁之间,临床表现:脾脏增大,肋缘下可触及脾下极,病人乏力面色苍白贫血貌,因为脾脏破坏脆弱血细胞和吞噬血小板的数量增加。

实验室检查有一种或多种血细胞减少,骨髓呈增生改变,血小板相关免疫球蛋白增高,b超检查脾脏增大门静脉曲张。

1.2 治疗方法材料:导管:经常使用的是5f眼镜蛇,脾动脉导管和同轴导管。

导丝:一般用黑泥鳅超滑导丝。

动脉鞘组:5f动脉鞘。

栓塞材料一般用明胶海绵,也是目前部分性脾动脉栓塞中应用最多的。

方法:spigos等,于1979年报道,采用严格的部分性脾动脉栓塞方法来防止严重的并发症,包括全身和局部应用抗生素,严格的无菌技术和有效控制疼痛等措施。

1.2.1 术前完成全面的肝功能和血液等化验检查,脾脏b超和ct检查,按照要求使用抗生素并做局部备皮和全身消毒准备1.2.2 局麻后经右股动脉途径穿刺插管,首先选择性脾动脉照影,了解脾动脉走行特点和脾脏增大情况,运用导管导丝交替前进方法,使导管达到目的地,手推注射器注入抗生素和照影剂混合的明胶海绵碎粒。

栓塞时注意血流速度,减缓情况。

1.3 疗效评价以上12例患者均采用部分不超过60%的栓塞方案,既有较好的长期疗效又保留了一定的脾脏功能1.3.1 脾脏栓塞后出现肿胀,淤血,并持续24小时以上,都有不同程度的发热疼痛,脾脏体积在栓塞后数月内逐渐缩小。