金属钝化理论

- 格式:ppt

- 大小:169.50 KB

- 文档页数:34

金属钝化的基本原理

化学钝化是通过在金属表面形成一层化学稳定的化合物膜来增强金属的抗腐蚀性能。

这种膜通常是由金属本身与外界环境中的化学物质发生反应形成的,如氧化膜、磷化膜、铬酸盐膜等。

这些化合物膜具有较高的硬度和致密性,能够有效地阻隔外界的氧气、水分和腐蚀性物质对金属的侵蚀,从而起到了保护金属的作用。

电化学钝化则是利用金属在电化学腐蚀过程中形成的被动膜来提高金属的抗腐蚀性能。

当金属处于一定的电位范围内时,会在其表面形成一层致密的氧化膜或其他化合物膜,这种膜能够有效地阻止金属与外界腐蚀性介质的接触,从而减缓金属的腐蚀速度。

无论是化学钝化还是电化学钝化,其基本原理都是通过在金属表面形成一层保护膜来提高金属的抗腐蚀性能。

这种保护膜通常具有一定的厚度和致密性,能够有效地隔离外界的腐蚀性物质,保护金属不受侵蚀。

此外,钝化膜的形成还可以改善金属的表面性能,如增加金属的硬度、耐磨性和耐疲劳性能,提高金属的装饰性和美观性。

总的来说,金属钝化的基本原理是通过在金属表面形成一层化

学稳定的保护膜来提高金属的抗腐蚀性能。

这种技术在工业生产中得到了广泛的应用,能够有效地延长金属材料的使用寿命,降低维护成本,提高产品的质量和可靠性。

随着材料科学和表面工程技术的不断发展,金属钝化技术也在不断地得到改进和完善,将为各行各业提供更加优质的金属材料和产品。

铜及铜合金的钝化一、引言铜及铜合金在我国工业领域中具有广泛的应用,如电气、电子、化工、航空等领域。

铜及铜合金具有良好的导电、导热、耐腐蚀等性能,然而在某些环境下,铜及铜合金表面易发生钝化现象。

本文将对铜及铜合金的钝化现象进行详细探讨,分析其机理及应用,以期为铜及铜合金的防护提供理论依据。

二、铜及铜合金的钝化现象1.钝化定义钝化是指金属表面在特定环境条件下,由活泼状态转变为稳定状态的过程。

铜及铜合金在接触大气、水、酸碱等介质时,其表面可能发生化学反应,形成一层致密的氧化膜,这种现象称为钝化。

2.钝化机理铜及铜合金钝化的机理主要包括以下几个方面:(1)金属表面氧化:在特定环境下,铜及铜合金表面与氧气、水分子等发生反应,形成氧化物或氢氧化物。

(2)氧化膜生长:氧化物或氢氧化物不断在金属表面沉积,形成一层致密的氧化膜。

(3)氧化膜保护:氧化膜能够阻止内部金属继续与外部介质发生反应,使金属表面处于稳定状态。

三、铜及铜合金钝化的影响因素1.合金成分铜合金中不同元素的含量对钝化性能有显著影响。

例如,铜锌合金(黄铜)在锌含量较高时,容易发生钝化。

2.环境条件环境中的氧气、水分、酸碱度等条件对铜及铜合金的钝化有重要影响。

在潮湿空气中,铜及铜合金容易发生钝化;而在干燥空气中,钝化速度较慢。

3.表面处理铜及铜合金表面处理方式对其钝化性能也有很大影响。

如抛光、喷涂等表面处理方法可以提高铜及铜合金的钝化性能。

四、铜及铜合金钝化的应用1.防腐蚀领域铜及铜合金在腐蚀环境下,通过钝化处理,可以延长其使用寿命,提高防腐蚀性能。

如在海洋工程、化工设备等领域,采用钝化处理的铜及铜合金材料能够抵抗海水、酸碱等介质的腐蚀。

2.电子元器件领域铜及铜合金在电子元器件中具有广泛应用,如散热器、连接器等。

通过钝化处理,可以提高铜及铜合金表面的导电、导热性能,降低接触电阻,延长元器件使用寿命。

3.建筑装饰领域铜及铜合金在建筑装饰行业中具有较高价值,如铜门、铜窗、铜装饰品等。

《关于金属钝化现象的理解》姓名:***学号:s********专业:冶金工程学院:冶金学院摘要:在金属钝化现象的研究过程中,对金属钝化的机理有过不少的争论。

基本存在两种不同的观点,大多数人比较赞同成相膜理论,另一部分人则认为吸附理论是金属钝化的机理。

本文将吸附理论和成相膜理论结合来解释金属的钝化现象。

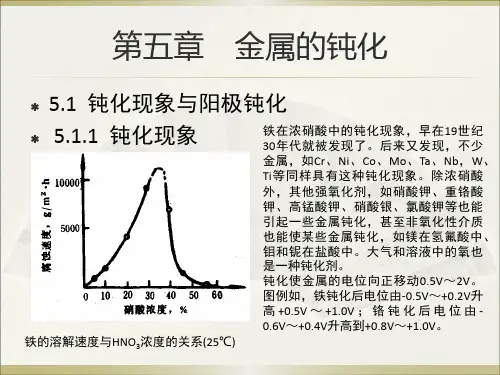

关键词:金属钝化吸附膜平衡电层成相膜1引言铁在硝酸中一般会遭到强烈的腐蚀,但是当硝酸的浓度达到35%以上时,铁的腐蚀速度显著减小,硝酸浓度达到60%时,铁反而几乎不腐蚀。

如果将经过浓硝酸处理过的铁再放入稀硝酸中,则其腐蚀速度也比未处理前有显著下降。

这种现象叫做铁的钝化现象。

其它一些金属,例如铬、镍、铝、钼、钽、钨等在适当的条件下都可以发生钝化[1]。

金属在发生钝化时,基体的性质并没有改变,只是金属表面在溶液中的稳定性发生了变化,是在某种环境条件下丧失了化学活性的行为。

2 两种不同的钝化观点金属的钝化早在200多年前就被人们所发现,并应用于生产实践中。

但是由于钝化现象的复杂性,对于钝化的机理,至今仍没有一个很完整的理论来解释所有的金属钝化现象。

目前,有两种金属钝化的理论:第一种是薄膜理论。

认为钝化是金属表面上生成一层非常薄而且致密、覆盖性良好的保护膜(通常是氧化膜),使金属与腐蚀介质隔开,金属离子难以进入溶液,从而使金属基本上停止或大大减小其融解(腐蚀)速度。

第二种是吸附氧理论。

认为金属表面吸附了一层(或不足一层)单分子层的氧,使金属本身的反应能力显著降低(或覆盖某些腐蚀的活化点),从而使金属被钝化。

用上述两种理论并不能很好地解释一些金属的钝化现象:第一,铁在浓硝酸中发生钝化,但是在稀硝酸中几乎不发生钝化,假设是因为浓硝酸氧化性比稀硝酸强的原因,然而,金属除了可用一些氧化剂处理使之钝化外,一些非氧化剂也可以使其钝化,例如浓硫酸并非强氧化剂,却依然可以使铁发生钝化。

因此,说明钝化并不是(至少不完全是)形成氧化膜的原因。