复习认识厘米和米

- 格式:ppt

- 大小:176.00 KB

- 文档页数:11

面面俱到:厘米和米的认识教案设计一、教学目标1.学习认识厘米和米的概念及互相转换的方法。

2.能对不同单位的长度进行比较。

3.能运用所学知识解决实际问题。

二、教学重难点1.区分厘米和米的大小及使用。

2.实现厘米和米的互相转换。

3.比较不同单位的长度。

三、教学准备1.教学用具:黑板、白板、教学PPT、尺子、计时器等。

2.教材:《小学数学一年级》第六单元。

3.课前准备:备好所需教学用具,研究课本内容,制定教案。

四、教学过程1.引入(1)教师汇集学生,询问并复习上节课学习的内容。

(2)通过图片展示,让学生感受以不同单位度量长度的差异。

2.概念讲解(1)让学生通过实物感受厘米和米的概念。

(2)让学生比较不同长度单位间的差异,分清计算方式。

(3)讲解厘米和米的互相转换方法,注重实物操作练习。

3.巩固练习(1)让学生通过制定问题练习题,加深理解和记忆。

(2)帮助学生解决实际问题,在生活实践中锻炼自己的计算与分析能力。

4.拓展应用(1)展示长度单位的种类及其在生活中的应用。

(2)鼓励学生创造性地运用所学知识,解决生活中出现的问题。

五、教学反思这节课中,我注重实物操作,在让学生亲自操作操作中感受到长短的差异,加深了学生对此概念的理解。

教学过程中,我更多依靠图示展现和实物操作,这有助于学生获得更加直观的认识。

对于单词的记忆,我采用口诀的方式,帮助学生牢记长量单位的名称,这样更有助于他们在操练中得心应手。

教学结束后,我鼓励学生拓展应用,在不同场合灵活运用所学知识,来提高他们动手解决问题的能力。

通过本节课的教学,我发现每个学生的情况是有所不同的,我需要注重根据实际情况及时调整教学方式。

另外,我还需要更加深入地了解学生,更多地与他们交流,掌握他们的情况和需求,助力他们更好地学习。

认识厘米和米

1.测量物体的长度用尺子。

尺子上的数叫刻度, 长短不一的小竖线叫刻度线。

在尺子上,从0 刻度线到1 刻度线之间的长度就叫1 厘米。

“厘米”就是一个统一的长度单位,可以用“ cm”表示。

2.用尺子测量物体的长度的方法:

○1把物体放正,物体的左端对准刻度0,读出物体的右端对着的刻度。

○2把物体放正,物体的左端对准一个刻度,右端对准一个刻度,用右端的刻度减去左端的刻度。

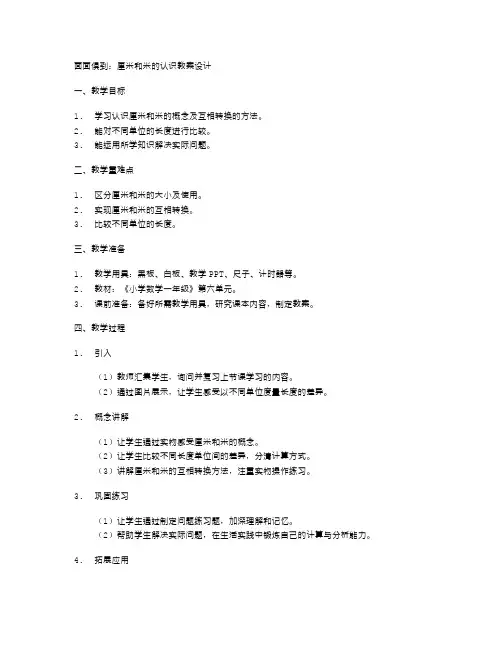

结合生活实际建立1 厘米的表象。

3.长度单位有米和厘米。

米用字母m表示。

厘米用字母cm表示。

量比较短的物体,一般用“厘米”作单位。

量比较长的物体,用“米”作单位。

长度单位换算: 1米=100厘米 1m=100cm

4. 一拃:拇指和中指张开时的长度。

一庹tuǒ:两臂向左右伸开的长度。

一步:行走时两脚间的距离。

二年级数学上册复习教案:认识图形、厘米和米一、教学目标1. 让学生巩固对常见图形的认识,包括三角形、圆形、正方形、长方形和梯形。

2. 使学生掌握厘米和米作为长度单位的概念,能够进行简单的长度测量和换算。

3. 培养学生运用数学知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 回顾和巩固对三角形、圆形、正方形、长方形、梯形等常见图形的特征。

2. 复习厘米和米作为长度单位的概念,了解它们之间的换算关系。

3. 通过实际操作,培养学生对长度单位的理解和运用。

三、教学重点与难点1. 重点:巩固对常见图形的认识,掌握长度单位的概念及换算。

2. 难点:运用数学知识解决实际问题。

四、教学方法1. 采用直观演示法,让学生通过观察实物和模型,加深对图形的认识。

2. 采用实践操作法,让学生动手测量和换算长度,提高操作能力。

3. 采用问题解决法,培养学生运用数学知识解决实际问题的能力。

五、教学准备1. 准备各种形状的实物模型,如三角形、圆形、正方形等。

2. 准备尺子、量角器等测量工具。

3. 准备练习题和答案。

六、教学过程1. 导入:通过展示各种形状的实物模型,引导学生回顾对三角形、圆形、正方形、长方形、梯形的认识。

2. 新课:讲解厘米和米作为长度单位的概念,介绍它们之间的换算关系。

3. 练习:让学生分组进行长度测量和换算的实践活动,巩固对长度单位的理解。

七、课堂练习1. 填空题:请用厘米或米填写下列空格。

(1厘米= _______ 米)2. 选择题:请选择正确的长度单位填入括号内。

(小明身高1米20厘米,用_______表示。

)3. 应用题:小明用3米绳子围成一个正方形,求正方形的边长是多少厘米?八、课后作业1. 请用纸剪出一个三角形,并测量其三条边的长度,记录在作业本上。

2. 家长协助孩子在家中找一个物品,测量其长度,并用厘米或米表示,记录在作业本上。

九、教学反思在本节课中,学生通过观察实物、动手操作和实践,巩固了对常见图形的认识,掌握了长度单位的概念及换算。

三年级数学教案——厘米和米的认识一、教学目标:1. 让学生掌握厘米和米的长度单位,知道1米=100厘米。

2. 培养学生使用尺子测量物体长度的能力。

3. 培养学生在生活中发现长度单位应用的能力。

二、教学内容:1. 厘米和米的定义及换算关系。

2. 使用尺子测量物体长度。

3. 生活中的长度单位应用实例。

三、教学重点与难点:1. 重点:掌握厘米和米的长度单位,学会使用尺子测量物体长度。

2. 难点:理解1米=100厘米的换算关系,能在实际情境中运用。

四、教学方法:1. 采用直观演示法,让学生直观地了解厘米和米的概念。

2. 采用实践操作法,让学生动手测量物体长度,提高操作能力。

3. 采用案例分析法,让学生在实际情境中感受长度单位的重要性。

五、教学步骤:1. 导入新课:通过提问方式引导学生回顾之前学过的长度单位,为新课学习做好铺垫。

2. 讲解厘米和米的定义及换算关系:用直观的方式展示1米=100厘米,让学生理解和记忆。

3. 实践操作:让学生拿出尺子,分组测量教室里的物体长度,如桌子、黑板等,并记录数据。

4. 案例分析:教师展示生活中应用长度单位的实例,如购物时测量商品长度、制作美食时测量食材长度等,让学生体会长度单位在生活中的重要性。

5. 总结与拓展:对本节课所学内容进行总结,强调厘米和米在生活中的应用。

布置课后作业,让学生测量家中的物体长度,并记录下来。

六、教学评估:1. 通过课堂练习和课后作业,评估学生对厘米和米的长度单位以及换算关系的掌握程度。

2. 观察学生在实践操作中使用尺子测量物体长度的准确性and 熟练度。

3. 收集学生在生活中应用长度单位的案例,评估他们运用知识解决实际问题的能力。

七、作业布置:1. 请学生回家后,测量家中的三种物体(如书桌、电视、门)的长度,并记录在作业本上。

2. 让学生思考生活中还有哪些场景会用到长度单位,并在下一堂课分享。

八、课后反思:1. 教师应反思本节课的教学目标是否达成,学生对厘米和米的认识是否清晰。

二年级上册数学教案-1 认识厘米和米北京版

一、教学目标

1.能够正确理解和使用厘米和米两种长度单位。

2.能够使用尺子测量物体的长度并记录下来。

3.能够将用厘米表示的长度转换成用米表示的长度。

二、教学重难点

1.教学重点:厘米和米的认识,尺子测量物体的长度并记录下来。

2.教学难点:将用厘米表示的长度转换成用米表示的长度。

三、教学过程

1. 导入环节(5分钟)

1.学生课前测,复习数学相关知识。

2.引出本节课的主题:认识厘米和米。

2. 认知阶段(10分钟)

1.引导学生通过实际操作认知厘米和米的使用。

2.向学生展示厘米和米两种长度单位的实际使用情况,并让学生讨论差异。

3.通过示范让学生感受厘米和米的长度差异,并引导学生对长度单位的使用有所理解。

3. 实践阶段(20分钟)

1.向学生分发尺子,并让学生自由测量教室内各种物体的长度大小。

2.引导学生将测量的长度记录下来,并列举一些长度的实际应用场景。

3.让学生尝试将用厘米表示的长度转换成用米表示的长度,引导学生理解厘米与米之间的转换关系。

4. 总结阶段(5分钟)

1.通过回答问题梳理学生对今天所学内容的掌握程度。

2.检查学生笔记,并帮助学生对今天所学内容进行总结。

四、教学反思

本堂课通过让学生实际操作、感受厘米和米的长度差异,培养了学生对长度单位的认知,并通过应用实例使学生掌握了长度单位的使用方法。

同时,通过转换厘米与米之间的长度关系来引导学生灵活地运用长度单位,使学生能够更好地解决实际问题。

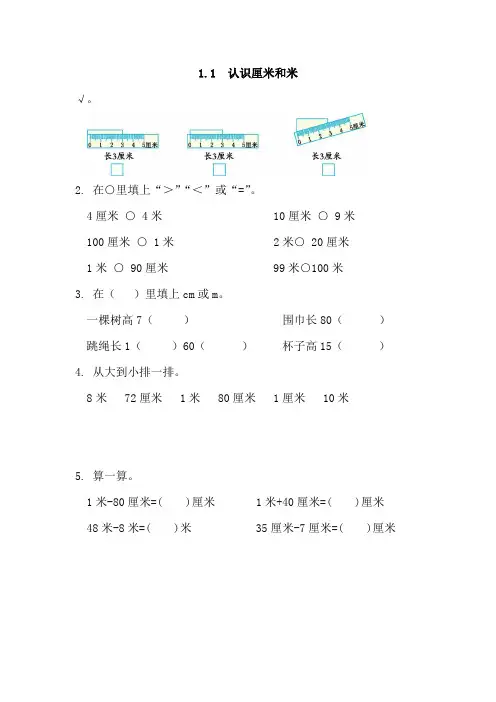

1.1 认识厘米和米√。

2. 在○里填上“>”“<”或“=”。

4厘米○ 4米 10厘米○ 9米100厘米○ 1米 2米○ 20厘米1米○ 90厘米 99米○100米3. 在()里填上cm或m。

一棵树高7()围巾长80()跳绳长1()60()杯子高15()4. 从大到小排一排。

8米 72厘米 1米 80厘米 1厘米 10米5. 算一算。

1米-80厘米=( )厘米 1米+40厘米=( )厘米48米-8米=( )米 35厘米-7厘米=( )厘米答案:1.2.<< = >><3. m cm m cm cm4. 10米>8米>1米>80厘米>72厘米>1厘米5. 20 140 40 28【第二课时】加法的初步认识1. 动手操作,体验加法的含义。

用桌子上的5个圆片摆出不同的加法算式。

学生操作汇报交流。

2. 填一填。

3. 照样子画一画,再写出得数。

4. 你能帮小鸡找到自己的家吗?5.试一试。

【第六课时】减法的初步认识1.说一说,填一填。

3.请在正确答案上涂上你喜欢的颜色。

4.想一想,填一填。

5.找一找,连一连。

【第五课时】加法的初步认识答案1. 动手操作,体验加法的含义。

用桌子上的5个圆片摆出不同的加法算式。

学生操作汇报交流。

答案:4+1 1+4 3+2 2+3 1+3 3+1 ……2. 填一填。

答案:5;4;4;5。

3. 照样子画一画,再写出得数。

答案:3+2=51+4=53+1=4○○○○○○○○○○○○○○4. 你能帮小鸡找到自己的家吗?5.试一试。

答案:3;4;3。

【第六课时】减法的初步认识1.说一说,填一填。

答案:1 2 3 3.请在正确答案上涂上你喜欢的颜色。

4.想一想,填一填。

答案:4 3 15 4 1 5.找一找,连一连。

答案:。

二年级上册数学教案-第5单元复习《厘米和米》一、教学目标1. 让学生理解长度单位的概念,掌握厘米和米的基本知识。

2. 培养学生运用测量工具进行测量的能力,提高他们的实践操作技能。

3. 培养学生运用数学知识解决实际问题的能力,提高他们的数学思维水平。

二、教学内容1. 复习厘米和米的基本知识,包括单位的概念、换算关系等。

2. 学习使用测量工具,如尺子、卷尺等进行测量,掌握测量的基本方法。

3. 学习运用数学知识解决实际问题,如计算长度、比较大小等。

三、教学重点与难点1. 教学重点:让学生掌握厘米和米的基本知识,能够熟练地进行单位换算。

2. 教学难点:培养学生运用测量工具进行测量的能力,以及运用数学知识解决实际问题的能力。

四、教具与学具准备1. 教具:尺子、卷尺、教学PPT等。

2. 学具:练习本、铅笔、彩色笔等。

五、教学过程1. 引入:通过讲解实例,让学生了解长度单位的概念,引入厘米和米的基本知识。

2. 讲解:详细讲解厘米和米的知识,包括单位的概念、换算关系等。

3. 演示:通过演示测量工具的使用方法,让学生了解测量的基本步骤。

4. 练习:让学生进行测量练习,巩固所学知识。

5. 应用:通过讲解实例,让学生了解数学知识在实际生活中的应用。

六、板书设计1. 长度单位的概念2. 厘米和米的基本知识3. 单位换算4. 测量工具的使用方法5. 数学知识在实际生活中的应用七、作业设计1. 填空题:填写长度单位的概念、厘米和米的换算关系等。

2. 判断题:判断测量工具的使用方法是否正确。

3. 应用题:运用数学知识解决实际问题。

八、课后反思本节课通过讲解、演示、练习、应用等方式,让学生掌握了厘米和米的基本知识,提高了他们的实践操作技能和数学思维水平。

但在教学过程中,发现部分学生对测量工具的使用方法掌握不够熟练,需要在今后的教学中加强练习。

同时,要注重培养学生的数学思维,提高他们运用数学知识解决实际问题的能力。

重点关注的细节:教学过程详细补充和说明:五、教学过程1. 引入:通过讲解实例,让学生了解长度单位的概念,引入厘米和米的基本知识。

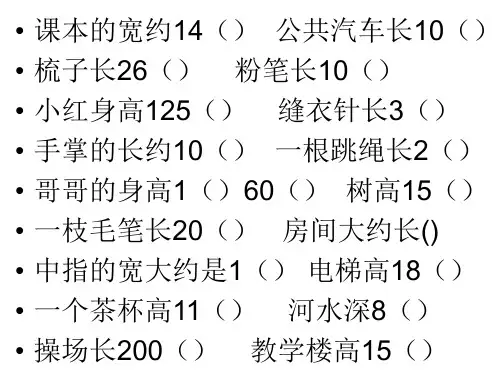

•课本的宽约14()公共汽车长10()•梳子长26()粉笔长10()•小红身高125()缝衣针长3()•手掌的长约10()一根跳绳长2()•哥哥的身高1()60()树高15()•一枝毛笔长20()房间大约长()•中指的宽大约是1()电梯高18()•一个茶杯高11()河水深8()•操场长200()教学楼高15()6米=()厘米5米-2米=﹙﹚厘米63厘米-40厘米=﹙﹚厘米37米+40米=()43米-30米=﹙﹚米4厘米+35厘米=()90厘米-55厘米=()33厘米-10厘米=( )厘米( )厘米+9厘米=39厘米50米﹣20米=()33厘米-10厘米=( )厘米( )厘米+9厘米=39厘米( )厘米-5厘米=38厘米100米-38米=()6米+3米=()5米=()厘米100厘米=()米1米25厘米=()厘米500厘米=()米3米30厘米=()厘米1+40厘米=()110厘米=()米()厘米1米—40厘米=()7厘米+9厘米=()3米-200厘米=()米•1、从小明家到学校有30米,从学校到电影院有20米。

•(1)小明每天上午到学校上课,下午回家,来回要走多少米?•(2)小明从家出了到电影院看电影,要走多少米?•2、有一根绳子用去18米后,还剩6米,这根绳子原来长多少米?•3、一捆绳子长15米,第一次用去5米,第二次用去6米,一共用去多少米?还剩下多少米?•4、一枝蜡笔用去2厘米,还剩下8厘米,这枝蜡笔原来长多少厘米?•5、一段布长13米,做了2套衣服后还剩7米,做衣服用去多少?•6、一枝铅笔用去8厘米,还剩12厘米,原来长多少?•7、学校大门两边各插了5面彩旗,一共插了多少面?•8、一根木头长1米,做凳子用去80厘米。

还剩多少?•9、小明家到学校有50米,一天他上学走了20米,想起忘记带蜡笔了,又返回家拿了蜡笔再到学校,他一共走了多少米?•这些是线段吗?为什么?•这些图形由几条线段围成•三角形四边形五边形六边形。

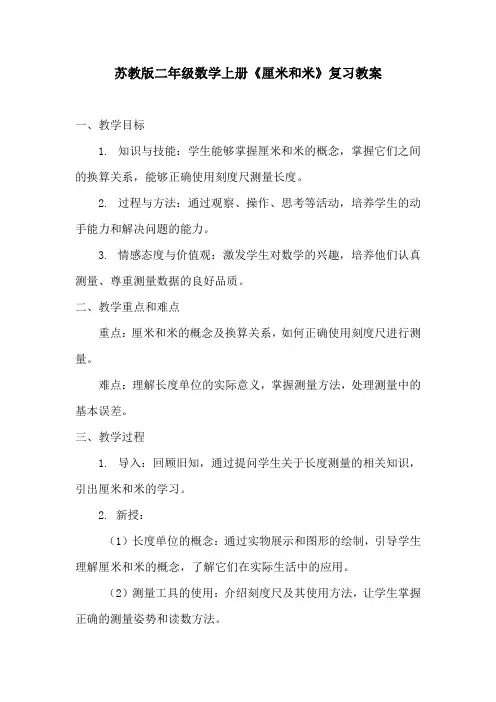

苏教版二年级数学上册《厘米和米》复习教案一、教学目标1. 知识与技能:学生能够掌握厘米和米的概念,掌握它们之间的换算关系,能够正确使用刻度尺测量长度。

2. 过程与方法:通过观察、操作、思考等活动,培养学生的动手能力和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对数学的兴趣,培养他们认真测量、尊重测量数据的良好品质。

二、教学重点和难点重点:厘米和米的概念及换算关系,如何正确使用刻度尺进行测量。

难点:理解长度单位的实际意义,掌握测量方法,处理测量中的基本误差。

三、教学过程1. 导入:回顾旧知,通过提问学生关于长度测量的相关知识,引出厘米和米的学习。

2. 新授:(1)长度单位的概念:通过实物展示和图形的绘制,引导学生理解厘米和米的概念,了解它们在实际生活中的应用。

(2)测量工具的使用:介绍刻度尺及其使用方法,让学生掌握正确的测量姿势和读数方法。

(3)单位换算:通过例题和练习,让学生掌握厘米和米之间的换算关系,能够进行单位间的转换。

3. 巩固:通过多种形式的练习,如填空、选择、判断等,让学生熟练掌握厘米和米的概念及换算关系,能够正确使用刻度尺进行测量。

4. 拓展:引导学生解决一些实际问题,如测量铅笔长度、课桌长度等,提高他们解决问题的能力。

5. 总结:对本节课所学内容进行总结,让学生明确自己的学习成果和不足之处。

四、教学方法和手段1. 讲授法:讲授厘米和米的概念及换算关系,帮助学生建立正确的概念和理解。

2. 讨论法:组织学生进行小组讨论,互相交流学习心得和测量结果,培养学生的合作精神和沟通能力。

3. 实验法:通过实际测量活动,让学生亲身感受长度单位的实际意义,提高他们的动手能力。

4. 多媒体辅助教学:利用多媒体课件展示测量工具的使用方法及测量步骤,提高学生的学习兴趣和理解能力。

5. 个别指导法:针对不同学生的实际情况进行个别指导,帮助他们解决学习中的困难。

五、课堂练习、作业与评价方式1. 课堂练习:课堂上组织学生进行即时练习,通过练习巩固所学知识,提高学生的应用能力。

![一年级数学下册复习第二组[厘米、米的认识]【含答案】](https://uimg.taocdn.com/9c3ad8b859eef8c75fbfb3fb.webp)

一年级数学下册复习第二组[厘米、米的认识]一、填空。

1、测量物体的长度通常用()。

2、测量较短物体的长度一般用()作单位,用字母()表示。

3、测量较长物体的长度或较长的距离,通常用()作单位,用字母()表示。

4、1米等于()厘米。

二、测量一个长方形的长,下面的三种测量方法中哪一种是正确的?请在()里打“√”。

()()()三、在尺子上找出1厘米的长度,再找出3厘米的长度。

1、从0到(),从()到()都是1厘米。

2、从0到(),从()到()都是3厘米。

四、填一填。

1、别针长()厘米。

2、铅笔长()厘米。

3、橡皮长()厘米。

4、1米=()厘米 1米-15厘米=()厘米100厘米-1米=() 92米-75米=()米53厘米+27厘米=()厘米 42米+39米=()米30米+5米=()米 14厘米+9厘米=()厘米 27米-9米=()米 38厘米-16厘米=()厘米五、连一连。

文具盒长 1米34厘米小兰身高 16厘米一张床长 200米一支铅笔长 22厘米学校跑道长 70厘米课桌高 2米六、在○里填上“>”、“<”或“=”。

18厘米○12厘米 3米○5厘米 98厘米○1米15米○20米 1米○100厘米 3米○3厘米5厘米○8厘米 33米○32米 1米○1厘米78米○63米 89厘米○90厘米 78米○87米七、画一画。

1、画一条长5厘米的线段。

2、画一条比3厘米长2厘米的线段。

3、画一条比3厘米长,比5厘米短的线段。

八、估一估、填一填。

1、树高约( )米?2、自行车长约( )米?3、小狗高约( )厘米?答案第二组[厘米、米的认识]一、1、尺子2、厘米 cm3、米m厘米4、100二、()(√)()四、1、3 2、5 3、24、100 85 0 17 80 81 35 23 18 22六、>><<=><>>><<八、 1、6 2、2 3、60或70。

教案:认识厘米和米2023-2024学年数学二年级上册一、教学目标1. 让学生理解长度单位的概念,掌握厘米和米的基本知识。

2. 培养学生运用直尺进行测量,并能够准确地读取数据。

3. 培养学生的观察能力和动手操作能力,提高学生解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 长度单位的概念:长度是用来描述物体的长短的物理量,常用的长度单位有厘米和米。

2. 厘米和米的关系:1米等于100厘米。

3. 直尺的使用方法:正确使用直尺进行测量,确保直尺边缘与被测物体平行,读数时要准确。

三、教学重点与难点1. 教学重点:掌握厘米和米的基本知识,学会使用直尺进行测量。

2. 教学难点:正确读取测量数据,理解厘米和米的关系。

四、教学方法1. 讲授法:讲解长度单位的概念,厘米和米的关系。

2. 演示法:展示直尺的使用方法,引导学生观察并模仿。

3. 实践法:让学生动手操作,测量不同物体的长度,巩固所学知识。

五、教学过程1. 导入:通过提问方式引导学生回顾已学的长度单位,激发学生学习新知的兴趣。

2. 讲解:讲解长度单位的概念,介绍厘米和米的基本知识,阐述厘米和米的关系。

3. 演示:演示直尺的使用方法,引导学生观察并模仿。

4. 实践:让学生分组进行测量活动,测量不同物体的长度,互相交流测量结果。

5. 总结:总结本节课所学内容,强调正确使用直尺进行测量和准确读取数据的重要性。

六、作业布置1. 家庭作业:测量家中物品的长度,用厘米和米表示,并记录在作业本上。

2. 课后思考:思考如何用所学知识解决实际问题,例如测量房间的大小、家具的尺寸等。

七、教学反思1. 教师要关注学生在课堂上的参与程度,及时调整教学方法,提高学生的学习兴趣。

2. 在实践环节,教师要巡回指导,及时发现并纠正学生的错误,确保学生掌握正确的测量方法。

3. 课后要及时批改作业,了解学生的学习情况,对学生的疑问进行解答,提高教学效果。

八、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度,回答问题的积极性,评价学生的学习态度。

认识厘米和米厘米和米是我们日常生活中经常使用的长度单位。

在学校里,我们学习了不同的长度单位,并通过实际测量和比较来认识它们。

本文将介绍厘米和米的相关知识,以帮助读者更好地理解和使用这两个常见的长度单位。

一、厘米的定义和用途厘米是长度单位之一,常用符号为“cm”,它是国际单位制(SI)中的非基本单位,属于公制长度单位系统。

1厘米等于1/100米,即0.01米。

厘米广泛应用于日常测量工作中。

例如,我们可以用厘米来测量一本书的尺寸、一张纸的大小、一张照片的宽度等。

此外,在制作服装、家具、建筑等领域,也经常使用厘米作为长度单位进行设计和制作。

二、米的定义和用途米是国际单位制中的基本长度单位,常用符号为“m”。

1米等于100厘米,或者说1米等于1000毫米。

米是最常用的长度单位之一,被广泛应用于各个领域。

米常用于测量较大的长度,如房间面积、土地面积、道路长度等。

它也是测量跑道长度、标示比赛距离的单位。

在科学研究、建筑施工、航空航天等领域,米也是最常用的长度单位之一。

三、厘米和米的换算关系厘米和米之间存在换算关系,我们可以通过简单的计算进行转换。

1米等于100厘米,即 1m = 100cm。

1厘米等于0.01米,即 1cm = 0.01m。

使用换算关系,我们可以将长度从厘米转换为米,或者从米转换为厘米。

例如,10厘米等于0.1米,而50米等于5000厘米。

四、小结通过本文的介绍,我们对厘米和米这两个常见的长度单位有了更清晰的认识。

厘米是公制单位系统中的非基本单位,常用于日常测量中,如测量物体尺寸、图纸设计等。

而米则是国际单位制中的基本长度单位,更广泛应用于各个领域,如土地测量、运动距离标识等。

要进行厘米和米之间的换算,只需要记住1米等于100厘米,即可进行相应的转换计算。

通过深入了解和正确使用这两个长度单位,我们可以更准确地进行测量和比较,提高对长度的认识和应用能力。

请记住,厘米和米是我们日常生活和工作中不可或缺的长度单位,掌握它们的用法和转换关系对我们的学习和实际应用都非常重要。

人教版数学二年级上册认识厘米和米说课(精选3篇)〖人教版数学二年级上册认识厘米和米说课第【2】篇〗说教学目标(一)使学生初步认识长度单位米,初步建立1米的长度观念。

(二)根据1厘米和1米的实际长度,知道“1米=100厘米”。

(三)通过同学的合作,能用米尺度量整米长度的物体,培养学生的动手操作能力。

说教学重点和难点重点:掌握1米的实际长度。

难点:用米尺量较长物体的长度。

教具和学具教具:1米的直尺、折尺、卷尺,4厘米、6厘米长的纸条。

学具:1米的卷尺,1根较长的绳子。

说教学过程一、创设情景,生成问题(1)量物体的长度用什么工具?已经学过的长度单位是什么?用两个手指比一比1厘米有多长?2厘米,3厘米呢?(2)用刻度尺量物体的长度应注意什么?指名两名学生量下面纸条的长度。

(3)现在我请一位同学来量讲台桌的长(学生用自己的刻度尺量,很不方便,不容易得出结果)。

因此,量比较长的物体或者距离,如操场东边到西边有多远,通常用米作单位。

板书课题,今天我们学习认识米、用米量。

(设计意图:通过提问回答的方式复习了以前所学的知识,从而引出本课所学的知识,让学生明白数学源于生活用于生活,体现了数学的应用价值,从而激发学生的探究欲望)二、探索交流,解决问题1、认识米出示米尺,这是一把米尺,观察它的刻度(是以10厘米为单位)让学生观察自己带来的1米长的卷尺,和教师1米直尺的刻度是一样的。

那么1米到底有多长呢?教师用1米的直尺,量一量从地面到讲台桌的什么地方是1米,让学生观察1米有多高。

再在黑板上画1米长的一条线段,让学生观察1米有多长。

让学生用自己的卷尺,把两臂伸开,看一看到什么地方是1米,两人互相量一量身高,从地面到身体的什么部位是1米,你的身高比1米高,还是不到1米。

同学们看到在公共汽车或电车的车门口有一个1米的标记,不足1米高的儿童可以不买车票,超过1米则要买票,同学们乘车要自觉遵守这一规定。

以小组为单位,量出1米,2米,……给大家看。