第1讲激光产生的基本原理概论

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:13

激光的基本原理

激光的基本原理是通过激励介质中的原子发生受限电子跃迁,产生光的辐射,而这种辐射是具有高度相干性、单色性和定向性的。

其原理可以分为三个基本步骤:激励、发射和增强。

首先,通过外界的能量输入,激励介质中的原子处于一个高能级。

当原子处于这个高能级时,它们变得不稳定且容易被激发。

然后,在激励介质中的某个原子受到外界的刺激时,它会回到低能级并释放出能量。

这个能量以光子的形式释放出来,光子的特性决定了激光的特性。

最后,原子释放的光子通过受到激励的其他原子的促进作用,导致其他原子也被激发并释放更多的光子。

这种光子的相互作用导致了光子的增强,形成了一束高度相干和单色的光,即激光。

激光的基本原理在于通过三个步骤:激励、发射和增强,使得激光具有高度相干性、单色性和定向性。

这个原理的应用范围非常广泛,包括医疗、通信、测量、材料加工等领域。

激光根本原理一、激光产生原理1、普通光源的发光——受激吸收和自发辐射普通常见光源的发光〔如电灯、火焰、太阳等地发光〕是由于物质在受到外来能量〔如光能、电能、热能等〕作用时,原子中的电子就会吸收外来能量而从低能级跃迁到高能级,即原子被激发。

激发的过程是一个“受激吸收〞过程。

处在高能级〔E2〕的电子寿命很短〔一般为10-8~10-9秒〕,在没有外界作用下会自发地向低能级〔E1〕跃迁,跃迁时将产生光〔电磁波〕辐射。

辐射光子能量为hυ=E2-E1这种辐射称为自发辐射。

原子的自发辐射过程完全是一种随机过程,各发光原子的发光过程各自独立,互不关联,即所辐射的光在发射方向上是无规那么的射向四面八方,另外未位相、偏振状态也各不一样。

由于激发能级有一个宽度,所以发射光的频率也不是单一的,而有一个X围。

在通常热平衡条件下,处于高能级E2上的原子数密度N2,远比处于低能级的原子数密度低,这是因为处于能级E的原子数密度N的大小时随能级E的增加而指数减小,即N∝exp(-E/kT),这是著名的波耳兹曼分布规律。

于是在上、下两个能级上的原子数密度比为N2/N1∝exp{-(E2-E1)/kT}式中k为波耳兹曼常量,T为绝对温度。

因为E2>E1,所以N2?N1。

例如,氢原子基态能量为E1=-13.6eV,第一激发态能量为E2=-3.4eV,在20℃时,kT≈0.025eV,那么N2/N1∝exp〔-400〕≈0可见,在20℃时,全部氢原子几乎都处于基态,要使原子发光,必须外界提供能量使原子到达激发态,所以普通广义的发光是包含了受激吸收和自发辐射两个过程。

一般说来,这种光源所辐射光的能量是不强的,加上向四面八方发射,更使能量分散了。

2、受激辐射和光的放大由量子理论知识知道,一个能级对应电子的一个能量状态。

电子能量由主量子数n(n=1,2,…)决定。

但是实际描写原子中电子运动状态,除能量外,还有轨道角动量L和自旋角动量s,它们都是量子化的,由相应的量子数来描述。

简述激光产生的原理

激光产生的原理是基于受激辐射的过程。

一般情况下,原子或分子的电子处于低能级,当有外界光或电子束等能量输入时,部分电子会由低能级跃迁到高能级。

然而,根据能量守恒定律,这些电子不能够永久地停留在高能级,它们会很快回到低能级。

回到低能级时,电子会释放出能量,通常以光子的形式。

而在激光产生的过程中,当一定数量的电子处于高能级时,它们会以非辐射的方式传递能量给其他的原子或分子。

这种过程称为非辐射衰减。

但是,如果有一个已经处于高能级的原子或分子的附近,那么它所受到的非辐射衰减就会增强,因为这个原子或分子已经有了足够多的高能级电子。

这时,附近的原子或分子中的电子将会被导致回到低能级,释放出更多的能量。

这种导致原子或分子中电子回到低能级的控制过程,被称为非弛豫过程。

在非弛豫过程中,导致电子返回低能级的外界光或电子束被称为泵浦光或泵浦电子束。

当泵浦光或泵浦电子束的能量足够大且足够持久时,就可以实现激光的产生。

当泵浦光或泵浦电子束的能量远远超过了激光介质中原子或分子的阈值能量时,原子或分子足够多地处于高能级,就会形成所谓的光放大区。

在这个区域内,非辐射衰减远远大于自发辐射,原子或分子的高能级电子数目远远多于低能级的电子。

而当光通过光放大区时,它将被放大并产生激光。

因为在光放

大区中,激发态的原子或分子释放出的光子会与其他的原子或分子发生受激辐射,使得释放出的光子与泵浦光或电子束的相位相同,从而形成高度一致的激光光束。

最后,通过在光放大区的两端设置光反射镜,使得光在光放大区内来回反射,从而实现激光的放大和产生。

这就是激光产生的基本原理。

1.简述激光的产生原理

激光的产生原理是基于原子能级的能量转换原理。

当原子或分子处于高能级时,它们会受到外部能量的激发,并跃迁到一个更高的能级。

而当这些原子或分子回到低能级时,它们会释放出能量。

在激光器中,这些被激发的原子或分子会释放出光子,光子具有相同频率和相干性,即为激光。

激光的产生过程一般包括以下几个步骤:

激发:通过光、电、化学或其他方式,使得工作物质(如激光介质)中的原子或分子获得能量,处于激发态。

受激辐射:激发态的原子或分子受到外界光子的刺激,从而促使它们跃迁到更低能级,释放出与刺激光子同相位、同频率、同方向的光子,这就是激光。

增益:这些初始的光子因反射和受激辐射而在激光介质中不断增多,最终形成一束强大、相干的激光。

激光产生的关键在于如何实现受激辐射,使得大量的光子在同一相位和方向上振荡放大。

这种特殊的光学放大过程,是由激光器内部的光学反射和选择性放大机制所实现的。

1。

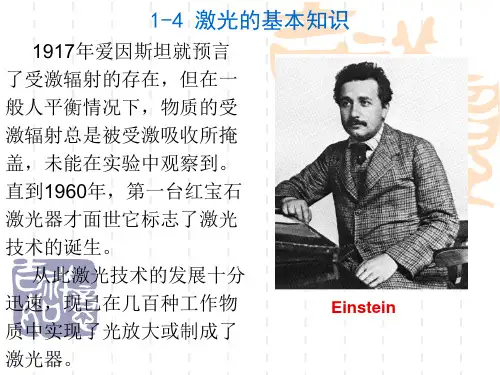

激光原理与技术课件一、引言激光作为一种独特的人造光,自20世纪60年代问世以来,已经在众多领域取得了举世瞩目的成果。

激光原理与技术已经成为现代科学技术的重要组成部分,并在光学、通信、医疗、工业加工等领域发挥着重要作用。

本课件旨在阐述激光的基本原理、特性以及应用技术,使读者对激光有更深入的了解。

二、激光的基本原理1.光的粒子性与波动性光既具有粒子性,也具有波动性。

在量子力学中,光被视为由一系列光子组成的粒子流,光子的能量与频率成正比。

而在波动光学中,光被视为一种电磁波,具有频率、波长、振幅等波动特性。

2.光的受激辐射受激辐射是指处于激发态的原子或分子在受到外来光子作用后,返回基态并释放出一个与外来光子具有相同频率、相位、传播方向和偏振状态的光子。

这个过程是激光产生的核心原理。

3.光的放大与谐振在激光器中,通过光学增益介质实现光的放大。

当光在增益介质中往返传播时,不断与激发态原子或分子发生受激辐射,使光子数不断增加。

同时,通过谐振腔的选择性反馈,使特定频率的光得到进一步放大,最终形成激光。

三、激光的特性1.单色性激光具有极高的单色性,即频率单一。

这是由于激光器中的谐振腔对光的频率具有高度选择性,只有满足特定频率的光才能在谐振腔内稳定传播。

2.相干性激光具有高度的相干性,即光波的相位关系保持稳定。

相干光在传播过程中能形成稳定的干涉图样,广泛应用于光学检测、全息成像等领域。

3.方向性激光具有极高的方向性,即光束的发散角很小。

这是由于激光器中的谐振腔对光的传播方向具有高度选择性,只有沿特定方向传播的光才能在谐振腔内稳定传播。

4.高亮度激光具有高亮度,即单位面积上的光功率较高。

这是由于激光的单色性、相干性和方向性使其在空间上高度集中,从而具有较高的亮度。

四、激光的应用技术1.光通信激光在光通信领域具有广泛应用,如光纤通信、自由空间光通信等。

激光的高单色性、相干性和方向性使其在传输过程中具有较低的信号衰减和干扰,从而实现高速、长距离的数据传输。

激光产生原理一、激光产生原理要学习激光原理我们需要先了解以下这些概念1能级物质是由原子组成,而原子又是由原子核及电子构成。

电子围绕着原子核运动。

而电子在原子中的能量不是任意的。

描述微观世界的量子力学告诉我们,这些电子会处于一些固定的“能级”,不同的能级对应于不同的电子能量,离原子核越远的轨道能量越高。

此外,不同轨道可最多容纳的电子数目也不同,例如最低的轨道(也是最近原子核的轨道)最多只可容纳2个电子,较高的轨道上则可容纳8个电子等等。

2、跃迁电子可以通过吸收或释放能量从一个能级跃迁到另一个能级。

例如当电子吸收了一个光子时,它便可能从一个较低的能级跃迁至一个较高的能级。

同样地,一个位于高能级的电子也会通过发射一个光子而跃迁至较低的能级。

在这些过程中,电子释放或吸收的光子能量总是与这两能级的能量差相等。

由于光子能量决定了光的波长,因此,吸收或释放的光具有固定的颜色。

3、自发辐射指高能级的电子在没有外界作用下自发地迁移至低能级,并在跃迁时产生光(电磁波)辐射,辐射光子能量为hv=E2-E1,即两个能级之间的能量差。

这种辐射的特点是每一个电子的跃迁是自发的、独立进行的,其过程全无外界的影响,彼此之间也没有关系。

因此它们发出的光子的状态是各不相同的。

这样的光相干性差,方向散乱。

4、受激吸收受激吸收就是处于低能态的原子吸收外界辐射而跃迁到高能态。

电子可通过吸收光子从低能级跃迁到高能级。

普通常见光源的发光(如电灯、火焰、太阳等的发光)都是由于物质在受到外来能量(如光能、电能、热能等)作用时,原子中的电子吸收外来能量而从低能级跃迁到高能级,即原子被激发。

激发的过程是一个“受激吸收”过程。

5、受激辐射受激辐射是指处于高能级的电子在光子的“刺激”或者“感应”下,跃迁到低能级,并辐射出一个和入射光子同样频率的光子。

受激辐射的最大特点是由受激辐射产生的光子与引起受激辐射的原来的光子具有完全相同的状态。

它们具有相同的频率,相同的方向,完全无法区分出两者的差异。