风险评价指数法RAC

- 格式:docx

- 大小:33.07 KB

- 文档页数:4

风险评价的方法作者:安全管理网来源:安全管理网点击:2770 评论:0更新日期:2010年11月21日对系统进行风险分析,首先鉴别出系统中的危险之后,然后进行风险评价。

根据风险评价方法的不同,可分为定性风险评价和定量风险评价。

1.定性评价方法定性风险评价可以根据系统层次按次序揭示系统、分系统和设备中的危险,作到不漏任何一项,并按风险的可能性和严重性分类,以便分别按轻重缓急采取安全措施。

在实践中,有两种定性风险估算方法,即风险评价指数(Risk Assessment Code:RAC)法、总风险暴露指数(Total Risk Exposure Code:TREC)法。

(1)RAC法RAC法是定性风险估算常用的方法,它是将决定危险事件的风险的两种因素——危险严重性和危险可能性,按其特点划分为相对的等级,形成一种风险评价矩阵,并赋以一定的加权值来定性地衡量风险大小。

危险严重性等级——由于系统、分系统或设备的故障、环境条件、设计缺陷、操作规程不当、人为差错均可能引起有害后果,将这些后果的严重程度相对定性地分为若干级,称为危险事件的严重性等级。

通常将严重性等级分为四级。

根据危险事件发生的频繁程度,将危险事件发生的可能性定性地分为为若干等级,称为危险事件的可能性等级。

通常可能性等级分为五级,如表2所示。

将上述危险严重性和可能性等级制成矩阵并分别给以定性的加权指数,形成风险评价指数矩阵,表3为一种风险评价指数矩阵的实例。

矩阵中的加权指数称为风险评估指数,指数1到20是根据危险事件可能性和严重性水平综合而确定的,通常将最高风险指数定为1,相对应于危险事件是频繁发生的并是有灾难性的后果的。

最低风险指数20,对应于危险事件几乎不可能发生并且后果是轻微的,数字等级的划发具有随意性,但要便于区别各种风险的档次,划分得过细或过粗都不便于风险的决策,因此需要根据具体对象制定。

矩阵中的指数给出四种不同类别的决策结果,也可称为风险接受准则。

溪洛渡水电站库区地质灾害风险评估摘要:风险评估包括地质灾害易发性、地质灾害危险性及地质灾害风险评价。

采用风险评估指数矩阵法(RAC)进行评估,对地灾点进行科学的预测,为下一步制定有针对性的防治计划。

以风险评估为依据,淡出工程地质评价以及地质灾害防治的常规性思维,使库区内地质环境保护与防治进行融合,从而达到降低灾害发生几率的目的,为库区两岸的经济可持续发展提供保障。

关键词地质灾害地质环境风险评估指数矩阵法引言:水利水电工程建设规模越来越大,地质灾害问题越来越突出。

工程建设活动诱发或加剧了地质灾害的发生和发展,不少地质灾害不仅使工程建设工期拖延,投资增加,生态环境受到一定影响,而且对人民生命财产造成危害。

因此,加强水利水电工程地质灾害预防措施研究,做好地质灾害风险评估和地质环境保护工作,目前显得非常必要[1]。

1 地质灾害风险评估的主要内容1.1 地质灾害的易发性评价重点分析评价一个地区地质灾害已经发生的程度,并预测未来将要发生地质灾害的倾向性;强调静态地质灾害易发条件和灾害发生的空间概率统计分析评价,是进行危险性和风险性评价的基础;其核心内容包括:地质灾害特征、空间密度、易发条件和潜在易发区预测评价。

分析评价的主要因素的指标包括:地形地貌、地质构造、工程岩土性质、边坡结构和边坡水文地质条件。

地质灾害易发程度预测评价区划结果,可以作为区域土地利用规划的初步依据以及气象地质灾害预警预报的基础[2]。

1.2 地质灾害危险性评价分析评价地质灾害发生的时间概率、破坏力(强度)及其扩展和影响范围,地质灾害的自然属性主要包括:地质灾害分布位置、面积、发生时间概率、诱发条件(强降雨、地震和人类工程活动)、可能的扩展范围、运动速度和距离及其影响范围和强度。

分析评价的主要因素指标包括:地质灾害分布密度及其影响范围、强降雨和地震诱发概率的强度、发生频率和强度。

地质灾害危险性评价区划结果,可以作为土地利用规划、地质灾害防治规划,地质灾害防治管理的依据和地质灾害监测预警系统建设的基础。

风险评估技术-风险指数引言概述:风险评估技术是一种用于评估和量化潜在风险的方法。

其中,风险指数是一种常用的评估指标,用于衡量风险的严重程度。

本文将介绍风险评估技术中的风险指数,并从四个方面详细阐述其相关内容。

一、风险指数的定义和作用1.1 风险指数的定义:风险指数是一种用于度量风险的指标,通常通过对各种风险因素的分析和权重赋值来计算得出。

1.2 风险指数的作用:风险指数可以帮助决策者快速了解风险的严重程度,有助于优化资源分配和风险管理策略的制定。

1.3 风险指数的应用领域:风险指数广泛应用于金融、工程、环境等领域,用于评估项目、产品或系统的风险水平。

二、风险指数的计算方法2.1 风险指数的计算模型:常见的计算模型包括定性评估模型和定量评估模型。

定性评估模型基于专家判断和经验,定量评估模型则基于数据和统计分析。

2.2 风险指数的计算步骤:计算风险指数通常包括确定风险因素、权重赋值、数据收集和计算公式的应用等步骤。

2.3 风险指数的计算工具:为了简化计算过程,许多风险评估软件和工具提供了自动计算风险指数的功能,如风险评估矩阵、风险指数计算器等。

三、风险指数的评估标准和解读3.1 风险指数的评估标准:根据不同的行业和应用领域,可以制定相应的风险指数评估标准,用于判断风险的等级和严重程度。

3.2 风险指数的解读:风险指数越高,表示风险越严重,需要采取相应的风险管理措施。

解读风险指数时,还需考虑其他因素,如风险的概率和影响程度。

3.3 风险指数与其他评估指标的比较:风险指数通常与其他评估指标(如风险值、风险优先级等)相结合使用,以全面评估风险的各个方面。

四、风险指数的局限性和应用建议4.1 风险指数的局限性:风险指数仅是一种风险评估指标,无法完全代表风险的全貌,还需要结合其他方法和工具进行综合评估。

4.2 风险指数的应用建议:在使用风险指数进行风险评估时,应充分考虑具体应用场景和需求,选择适合的计算模型和评估标准。

风险评价指数法RACRAC(Risk Assessment Code)风险评价指数法是一种常用的风险评价方法,它通过对风险的概率和严重程度进行评估,为事故的防控提供科学依据。

本文将对RAC的概念、评价维度、计算方法以及应用场景进行详细介绍。

一、概念RAC(Risk Assessment Code)风险评价指数法是由美国军事标准MIL-STD-882E标准中提出的评价方法,用于评估工程项目、设备、系统或过程的风险等级。

该方法综合考虑了风险的概率和严重程度,将其组合成一个风险评价指数,用于确定并优先处理高风险项目。

二、评价维度在RAC中,通常将风险分为五个等级:低风险(I)、中低风险(II)、中风险(III)、中高风险(IV)和高风险(V)。

这五个等级分别对应了不同的评价维度,包括了风险的概率和严重程度。

具体维度如下:1.概率:低概率(Probable)中低概率(Possible)中概率(Moderate)中高概率(Occasional)高概率(Frequent)2.严重程度:低严重程度(Negligible)中低严重程度(Marginal)中严重程度(Critical)中高严重程度(Catastrophic)高严重程度(Expected)三、计算方法RAC的计算方法相对简单,只需要将概率和严重程度对应起来,就可以得到一个风险评价指数。

一般的计算方法为乘积法,即概率和严重程度相乘,得到的结果即为风险评价指数。

例如,一些项目的概率为中高概率(Occasional),严重程度为中严重程度(Critical),则其风险评价指数为Occasional × Critical = IV。

根据评价维度的规定,这个项目的风险等级为中高风险(IV)。

四、应用场景RAC方法可应用于各个领域的风险评价,特别适用于工程项目、设备、系统等的风险管理。

它能够帮助决策者了解项目的风险状况,有针对性地采取防控措施,提高项目的安全性和可靠性。

风险评价指数(RAC)法一、概述众所周知,对风险量值的最基本表示方法就是意外(危险)事件发生的可能性(概率)和后果的严重性的乘积。

在绝大多数情况下,人们无法得到某一意外事件的可能性和严重性的精确数值,因此也就不能直接用二者的乘积来定量计算该事件的风险值。

为了避免这种完全定量化带来的实际应用的困难,在风险评价方法中,产生了一种广为应用的方法——风险评价指数(RAC)法,即用危险的可能性和严重性来表征风险的特性,进而建立起相应的二维评价矩阵。

RAC是一种定性或半定量的风险评价方法,可用来根据评价后的风险等级对危险、风险来源或风险应对措施进行排序。

它通常作为一种简便的筛查工具,以确定哪些风险需要更细致的分析,或是应首先处理哪些风险。

当然也可以用来筛选出哪些风险此时无需进一步考虑。

换句话说,根据评价结果所处的RAC法矩阵的位置或分值大小,可确定给定的风险是否被接受或不接受。

二、定性评价RAC法由RAC法构成的矩阵有两个因素维,一个因素维是危险的可能性,即危险事件发生的概率,另一个是危险的严重性,即某种危险可能引起事故的损失程度。

危险可能性可用单位时间的事件数、人数或项目数来表示,也可以用单位时间的活动中可能产生危险的次数来表示。

危险严重性考虑的是由人失误、设计缺陷、规程缺陷、环境条件、或系统(子系统或部件)故障(失效)引起的最严重事故的定性度量。

在确定定性评价矩阵时,必须将危险可能性与危险严重性分别划分出若干等级。

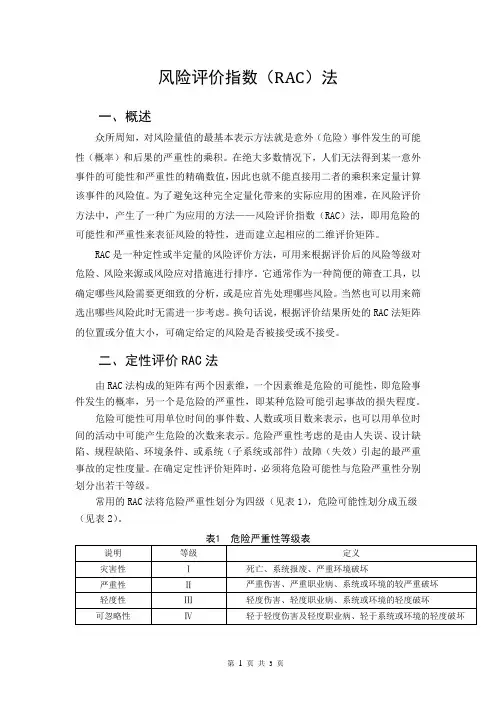

常用的RAC法将危险严重性划分为四级(见表1),危险可能性划分成五级(见表2)。

** 应定义总体的大小按可能性与严重性两个因素建立起二维矩阵,矩阵的每一个元素都对应一个可能性和严重性等级,并用一个描述语或代码表示,称为“风险评价指数(RAC)”,用其表示风险的大小。

最为常见的定性评价RAC矩阵见表3。

在表3中,将风险评价指数按风险的大小分为四类,并用不同的颜色加以区分。

各种颜色所表示的应采取的管理控制原则如下:(1)红色——风险程度是不可接受额,必须予以控制和降低;(2)橘黄色——风险程度是不希望的,需要管理评审和控制;(3)蓝色——风险程度是可接受的,但也需要进行管理评审以进一步确定是否控制;(4)绿色——风险程度是完全可接受的,不需管理评审和控制。

软件系统安全性风险评价(总7页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--软件系统安全性风险评价(上)风险评价是软件系统安全性工程中的一项重要内容,其目的是把注意力集中在安全性关键问题上,保证及时采取预防措施,避免日后进行昂贵的风险补偿行为。

风险评价工作涉及多种可靠性安全性分析技术与分析项目,数据量大,数据关系复杂,是一项庞杂的工作,需要理清其工作程序与数据关系,以便使风险评价工作走向规范。

本文首先介绍了安全性风险评价的基本概念,然后介绍了三种定性风险评价方法:RAC、TREC、SCRAM和三种定量风险评价方法:PRA、FEI 、GO-FLOW。

概要篇1.国内外研究现状系统安全性(System Safety)是近30年来适应复杂装备安全性需要而发展起来的一门综合性应用学科,也称为安全系统工程。

它是以效能、进度和费用为约束条件,在装备寿命周期内的各阶段中,利用专业知识和系统工程方法,识别、评价、消除或控制系统或设备中的危险,从而使系统具有最佳的安全程度的工程技术。

目前美国的国防、航空航天、核工业部门以及欧空局和俄罗斯(前苏联)的航空航天部门都制定了系统安全性工作的规范,并广泛开展了系统安全性工作。

早在六十年代,美国原子能委员会就提出了用风险来评估安全性。

ISO8402(1994年)对安全性的定义为:将伤害(对人)或损坏(对物)的风险限制在可接受水平的状态。

在航天方面,ISO/TC20/SC14在1998年提出的术语与定义标准中对安全的定义为:预期为控制由载人或不载人空间飞行任务活动中所产生的安全风险所进行的各种安排。

目前国际上都用风险来定义安全性。

美国原子能委员会曾提出一个计算风险的公式:我国在1990年制定的GJB900《系统安全性通用大纲》中对风险的定义为:危险事件的风险就是该事件的发生概率和损失程度的函数。

这个概念涵盖了上面的计算公式,更准确且更具普遍意义。

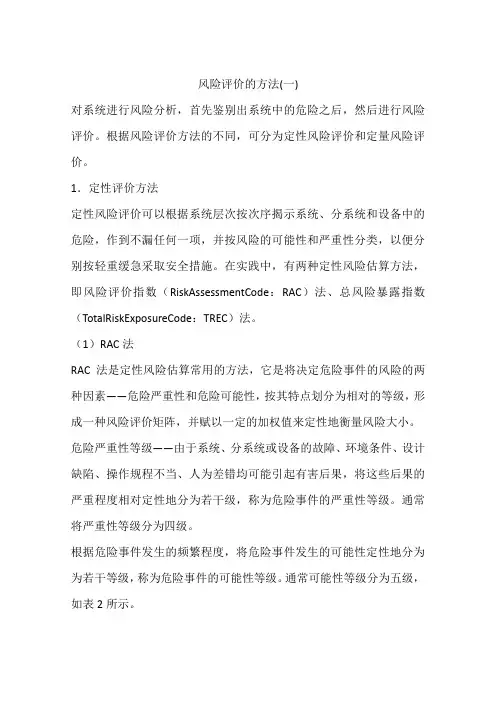

风险评价的方法(一)对系统进行风险分析,首先鉴别出系统中的危险之后,然后进行风险评价。

根据风险评价方法的不同,可分为定性风险评价和定量风险评价。

1.定性评价方法定性风险评价可以根据系统层次按次序揭示系统、分系统和设备中的危险,作到不漏任何一项,并按风险的可能性和严重性分类,以便分别按轻重缓急采取安全措施。

在实践中,有两种定性风险估算方法,即风险评价指数(RiskAssessmentCode:RAC)法、总风险暴露指数(TotalRiskExposureCode:TREC)法。

(1)RAC法RAC法是定性风险估算常用的方法,它是将决定危险事件的风险的两种因素——危险严重性和危险可能性,按其特点划分为相对的等级,形成一种风险评价矩阵,并赋以一定的加权值来定性地衡量风险大小。

危险严重性等级——由于系统、分系统或设备的故障、环境条件、设计缺陷、操作规程不当、人为差错均可能引起有害后果,将这些后果的严重程度相对定性地分为若干级,称为危险事件的严重性等级。

通常将严重性等级分为四级。

根据危险事件发生的频繁程度,将危险事件发生的可能性定性地分为为若干等级,称为危险事件的可能性等级。

通常可能性等级分为五级,如表2所示。

将上述危险严重性和可能性等级制成矩阵并分别给以定性的加权指数,形成风险评价指数矩阵,表3为一种风险评价指数矩阵的实例。

矩阵中的加权指数称为风险评估指数,指数1到20是根据危险事件可能性和严重性水平综合而确定的,通常将最高风险指数定为1,相对应于危险事件是频繁发生的并是有灾难性的后果的。

最低风险指数20,对应于危险事件几乎不可能发生并且后果是轻微的,数字等级的划发具有随意性,但要便于区别各种风险的档次,划分得过细或过粗都不便于风险的决策,因此需要根据具体对象制定。

矩阵中的指数给出四种不同类别的决策结果,也可称为风险接受准则。

其中指数为1~5,为不可接受的风险;6~9为不希望有的风险,需由订购方决策;10~17是有控制的接受的风险,需要订购方评审后方可接受;18~20是不经评审即可接受的风险。

风险评价方法风险评价是指对某一风险事件可能发生的概率和可能造成的损失程度进行评估,以便采取相应的控制措施或应对措施的过程。

在企业管理和项目实施中,风险评价是非常重要的一环,它可以帮助企业或项目组织及时发现潜在的风险,并采取相应的预防措施,以避免或降低风险带来的损失。

因此,选择合适的风险评价方法对于企业和项目组织来说至关重要。

一、定性分析法。

定性分析法是一种基于经验和专家判断的风险评价方法。

通过专家讨论、头脑风暴等方式,对可能出现的风险进行分类和评估,确定风险的性质、影响程度和可能性。

这种方法的优点是简单易行,不需要大量的数据支持,适用于风险评价初期或对风险的整体把握。

但是,由于定性分析法主要依靠专家判断,受主观因素影响较大,容易出现评估不准确的情况,因此在实际应用中需要谨慎对待。

二、定量分析法。

定量分析法是一种基于数据和统计分析的风险评价方法。

通过收集相关数据,运用概率统计、数理统计等方法,对风险事件的可能性和影响程度进行定量分析,得出风险的定量指标。

这种方法的优点是评估结果客观准确,有利于量化风险,便于与其他指标进行比较和分析。

但是,定量分析法需要大量的数据支持,且在数据收集和分析过程中需要投入较大的人力和物力成本,因此适用于对风险进行深入细致评估的场合。

三、风险矩阵法。

风险矩阵法是一种将风险的可能性和影响程度进行综合评估的方法。

通过构建风险矩阵,将风险的可能性和影响程度进行分级划分,得出相应的风险等级。

这种方法的优点是直观简单,易于理解和应用,适用于对风险进行快速评估和分类。

但是,风险矩阵法对于风险的可能性和影响程度的划分标准需要合理确定,且在实际应用中需要结合实际情况进行灵活调整。

四、层次分析法。

层次分析法是一种将风险的各个方面进行层次化分解,通过构建层次结构和建立判断矩阵,对风险进行综合评价的方法。

这种方法的优点是能够全面考虑风险的各个方面,有利于对风险进行系统化分析和综合评价。

但是,层次分析法需要对风险的各个方面进行准确划分和权重确定,且在实际应用中需要投入较多的人力和时间成本。

沉积物中重金属的形态分析及风险评价董丽华;李亚男;常素云;杨幼安;刘华【摘要】在对各种金属进行形态分析的基础上,采用风险评价准则(RAC)和平均沉积物质量基基准系数法(SQG-Q),对沉积物中重金属的污染程度和生态风险进行了评价.按照 RAC 准则,Cd 的有效态质量分数大于50%,对环境构成非常高的风险;Ni 次之,超过30%,对环境构成了高风险;Zn对环境构成中等程度的风险;Pb和Cu对环境的危害均处于低风险状态.采用SQG-Q法,其SQG系数为7.4,远远大于1,表明该区域呈现出非常高的潜在不利生物毒性效应.应用PEL/TEL准则对单一重金属的生物毒性进行判断,表明这几种金属的潜在生物毒性很大,不利生物效应将频繁发生.【期刊名称】《天津大学学报》【年(卷),期】2009(042)012【总页数】6页(P1112-1117)【关键词】重金属;风险评价准则;可利用性;半均沉积物质量基准系数法;生物毒性【作者】董丽华;李亚男;常素云;杨幼安;刘华【作者单位】天津大学环境科学与工程学院,天津,300072;天津大学环境科学与工程学院,天津,300072;天津大学环境科学与工程学院,天津,300072;93756部队,天津,300131;天津市环境保护科学研究院,天津,300191【正文语种】中文【中图分类】TU992.0河流沉积物扮演了一个重要的污染物的角色,它综合反映了河流中污染物的特性及河流污染的历史.重金属是沉积物中最普遍的环境污染物质,可能来源于自然环境或人类的活动.前者主要指岩石和矿物的地质风化作用,后者指采矿和冶金工业、金属加工、垃圾和废渣堆的金属淋溶、动物和人体的排泄物等人类生产活动带来的重金属直接或间接的排放.与大多数有机物不同,重金属是非降解元素型有毒物质,一般不能借助于天然过程从水生态系中除掉,也不会因化合物结构的破坏而丧失其毒性.多数重金属半衰期长,一般短期内不易消失.进入水体后,由于本身特性的作用和环境因素的影响,表现出一定的特征性,其趋势是从水相向固相转化,水体中的悬浮颗粒物充当了重金属迁移转化的主要载体,而河流沉积物则成了重金属迁移转化的主要归宿.毒性金属如汞、铜和其他许多金属都趋向于积累在底部沉积物中,它们以改变的形态迁移到食物链中,并进入人体引起慢性或急性的疾病.此外,通过生物富集和放大作用,重金属会对生态系统构成直接或间接的威胁.因此,对沉积物中的重金属进行污染评价是非常必要的.不同的重金属有不同的毒性效应,而且金属浓度和暴露时间不同,其毒性效应也会有所不同[1].在沉积物中重金属以多种化学形态存在,在化学反应、迁移性、生物可利用性和潜在毒性方面,展现出不同的物理和化学行为[2].研究发现重金属的各组成状态而不是其总浓度是理解其生物效应的关键[3],也是理解重金属生物地理化学转换和最终命运的关键[4].因此,本文以选定河流为研究区域,系统分析了重金属的存在状态,并采用风险评价准则(risk assessment code,RAC)和平均沉积物质量基准系数法(mean sediment quality guideline quotient,SQG-Q)对重金属的污染程度、生物可利用性和生态风险进行了评价.1.1 研究区域概况以天津市大沽排污河的沉积物为研究对象.该河建于1958年,北起陈台子排污河顶端,流经南开区、西青区、津南区、塘沽区,最终在大沽口入渤海,河道总长83.6 km,是天津市的两大排污河之一.大沽排污河由于常年承担天津市生活污水和工业废水的排放,底泥中沉积了大量的污染物,其中重金属的富集现象十分严重,尤以铅(Pb)、铬(Cd)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)为甚,这几种金属都是属于极毒且较易被生物吸收的重金属.鉴于重金属的富集性和急性毒性,对其进行污染分析及风险评价是十分必要的.本实验所用底泥采自大沽排污河4~12号桥的疏浚底泥(如图1所示),取样点为3个.1.2 重金属测定方法1.2.1 底泥中重金属总量的分析底泥中重金属总量测定采用 HCl、HF、HClO4消解,以原子吸收光谱仪(HITACHI180-80 polarized zeeman AAS)测定.底泥的pH值采用1∶5土液比,用pH计测定.底泥理化性质的测定参照土壤理化分析进行,数据的精确性及精度用 SAS软件进行统计检验[5].1.2.2 底泥中重金属各形态的分析重金属各形态的测定采用 Tessier的连续提取法[6].该法把重金属分为5种不同的形态:离子可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机结合态和残渣态.其中可交换态的迁移性最强,毒性也最强;碳酸盐结合态也不稳定,易受 pH 值变化的影响,在酸性条件下会向可交换态转化;铁锰氧化物结合态和有机结合态比较稳定,但在一定氧化还原电位和pH值条件下也会缓慢地向可交换态转化;残渣态在环境中极为稳定,一般不具有毒性和危害.1.3 污染程度和风险评价方法沉积物重金属污染的评价方法很多,基于本课题的研究目的及评价方法本身的特点,笔者选择了风险评价准则(RAC)[2]和平均沉积物质量基准系数法[7].这两种方法分别从重金属的有效性和生物毒性角度入手,对重金属的污染状况进行评价,以便对重金属进行后期治理.1.3.1 风险评价准则风险评价准则(RAC)是基于沉积物中重金属的不同存在形态对其有不同的结合力而提出的.该准则将碳酸盐结合态和离子可交换态视为重金属的有效部分,通过计算这两部分占重金属总量的比例来评价沉积物中重金属的有效性,即可利用性,进而对其环境风险进行评价.重金属的有效性越高,其对环境构成的风险越大,反之亦然.为了对环境风险进行定量评价,风险评价准则(RAC)将重金属中碳酸盐结合态和离子可交换态所占百分数分为5个等级,其分类见表1.1.3.2 平均沉积物质量基准系数法重金属污染的评价方法很多,如新的地积累指数法(NIgeo)[8]、背景富集指数法(PIN)、海水沉积物污染指数法(MSPI)[9]、平均沉积物质量基准系数法(SQGQ)[7]以及污染负荷指数(PLI)法[10]等.为了便于选择适合的评价方法,Caeiro等[7]以专家知识和判断为基础,对众多评价指数的性能进行了评估,并依据其可比较性、代表性、可信性、简便性、敏感性以及可接受的不确定性水平的程度进行了评分.在生态风险评价指数中,SQG-Q因综合考虑了各种污染因素且采用了最近修订的基准值而具有较高的可信性和可接受的不确定性水平,因此得分最高.故本文选用SQG-Q法来评价重金属的生态风险.该方法运用可能效应浓度(probable effect level,PEL)[11]来计算SQG-Q系数,计算公式为式中:PEL-Q为可能效应浓度系数;ic为每一种污染物的浓度;PEL为每种污染物的可能效应浓度.根据 SQG-Q系数,可对选定的沉积物区域进行生态风险评价.若 SQG-Q≤0.1,表示该区域未受到影响,具有最低的潜在不利生物毒性效应(生物毒性与其他的生物负效应);若0.1 < SQG-Q <1,则表示该区域存在中等程度的潜在不利生物毒性效应;若SQG-Q≥1,则表示该区域存在非常高的潜在不利生物毒性效应.其中,可能效应浓度/临界效应浓度(PEL/TEL)基准,是从北美沉积物生物效应数据库(BEDS)中导出的[12].应用PEL/TEL还可以对每种重金属的生物毒性进行判别:污染物浓度低于TEL时,不利生物毒性效应很少发生;污染物浓度高于 PEL时,不利生物毒性效应将频繁发生,从而能够迅速辨别具有潜在生物毒性风险的重金属和污染区域.2.1 测量结果底泥基本性质如下:阳离子交换量为496 mmol/kg;TOC的质量分数为l7.8%;矿物油4.86%;全氮0.25%;pH值为7.32.底泥中主要重金属总量及各种形态重金属含量见表2.2.2 重金属污染程度及各形态分析重金属污染是相对于本底值也就是背景值而言的.由于全球地壳丰度或全国土壤背景值对特定区域而言可能并不合适,故本文采用研究区域附近流域——海滦河流域的背景值做对比,进行污染程度分析.高宏等[13]对全国主要水系沉积物中的元素背景值进行了统计研究,其中海滦河流域中 Pb、Cd、Ni、Cu、Zn的背景值分别为:48.20 mg/kg、0.059 mg/kg、16.79 mg/kg、15.81 mg/kg、44.43mg/kg.将所测得的重金属总量与背景值比较可明显看出,每种金属都呈现出不同程度的富集:Pb富集了6.2倍,Cd富集了99.8倍,Ni富集了11.3倍,Cu富集了26.2倍,Zn富集了154.3倍.重金属Zn的富集倍数最高,这可能与Zn化合物的广泛应用有关;Cd次之,尽管其总浓度最小,但由于其较低的背景浓度,导致了较高的富集倍数.各元素的污染程度按富集倍数大小排列依次为:Zn、Cd、Cu、Ni、Pb.根据底泥中重金属总量及各形态含量可得金属的质量分数(如图2所示).由图2可知,重金属 Pb的残渣态占其总量的60%以上,铁锰氧化物结合态和有机结合态含量适中,而以离子可交换态形式存在的Pb几乎难以监测到.这种分配是由于富含Pb的矿物大多抗风化能力较强,Pb不易从中释放出来,而有限的可迁移部分又易与铁锰形成氧化物,被有机质所吸附,从而导致了较低的游离态.Cd元素在不同结合态的分配是:碳酸盐结合态>离子可交换态>残渣态>铁锰氧化物结合态>有机结合态.可以看出 Cd易与碳酸盐发生交换反应,生成碳酸盐沉淀,Cd在离子可交换态和铁锰氧化物结合态的浓度也较高,即 Cd的迁移性和生物有效性较高,较低的 pH值会加剧其离子可交换态含量的增加(pH值是控制Cd 等重金属元素地球化学行为的重要因素[14]),从而产生严重的生态风险.这说明在沉积物中 Cd是一种易释放的重金属,所以 Cd的二次污染危害较大.对Ni来说,其铁锰氧化物结合态、有机结合态和碳酸盐结合态的含量占到了85%以上且含量相当,而离子可交换态和残渣态仅分别占4.45%和8.78%,这表明重金属 Ni在一定条件下(缺氧、氧化等)很不稳定.pH值、氧化还原电位升高时,将有利于铁锰氧化物结合态的形成;而 pH值降低时,将促使其碳酸盐结合态分解.Cu元素在不同结合态的分配是:残渣态>有机结合态>铁锰氧化物结合态>碳酸盐结合态>离子可交换态.从图中可以看出,85%以上的Cu以残渣态形式存在,而在离子可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态中的百分比却很低,这是由重金属 Cu在表生环境中的地球化学行为所决定的.在中、碱性条件下,金属 Cu的活动性低,不易迁移[15],多以铜盐形式存在,这说明Cu在底泥中是一种较稳定的元素.对 Zn来说,其铁锰氧化物结合态含量最高达36.98%,离子可交换态的含量最低仅占1.56%,这主要是因为铁锰氧化物絮凝时通过吸附、共沉淀过程将游离态的Zn载带下来的缘故;其碳酸盐结合态的含量与底泥的pH值密切相关,随着pH值的增大Zn矿物的溶解度会下降,即离子可交换态含量会降低;在偏碱性环境中,Zn易被碳酸盐所吸附,从而形成Zn(OH)2或ZnCO3沉淀.2.3 重金属污染评价2.3.1 风险评价准则重金属在环境中的富集与环境的理化性质有关,在长期的表生物理、化学、生物作用下,化学元素经过活化转移、分散富集、吸附沉淀等作用,得到了再分配和分异.然而重金属元素能否被生物吸收利用,主要取决于该元素的有效态(离子可交换态和碳酸盐结合态)含量.5种重金属元素的有效态含量如图3所示.不难看出,根据风险评价准则(RAC),重金属Pb、Cd、Ni、Cu、Zn的有效态含量分别为5.2%、64.9%、31.3%、1.2%、28.0%.重金属 Cd的有效态含量最高达65%,大于50%,对环境构成非常高的风险;重金属Ni次之,超过30%,对环境构成了高风险;重金属 Zn的有效态含量处于10%~30%之间,对环境构成中等程度的风险,但已接近高风险的边缘,应引起足够的重视;重金属 Pb和 Cu的有效态含量较低,均处于1%~10%之间,对环境的危害处于低风险状态,其中Pb对环境的风险程度要高于 Cu,这与 Cu主要以残渣态存在有关.按该准则,几种重金属对环境的风险程度由高到低依次为:Cd、Ni、Zn、Pb、Cu.在几种重金属中,Zn的总含量最高,但对环境的风险却处于中等水平;Cd的总含量最低,却对环境构成了非常高的风险;Ni也呈现同样的趋势;重金属Cu、Pb总含量虽然较高,但绝大部分是以稳定的残渣态存在,故对环境呈现了较低的风险.由此可见,在一定程度上重金属的存在形态对其环境风险起决定性作用.重金属元素在环境中所呈现的形态与 pH值、氧化还原电位、无机物组分、有机质含量等多种因素有关.当上述条件发生改变时,重金属就会发生形态的转化,各形态所占比例也会发生变化.也就是说,可以根据这些影响因素提出控制措施,改变重金属的有效性,从而减小其对环境的危害.2.3.2 平均沉积物质量基准系数法(SQG-Q)采用可能效应浓度(PEL)基准值来计算 SQG-Q系数,几种重金属的PEL/TEL基准值如表3所示.由式(2)可得 Cd、Ni、Cu、Zn、Pb的可能效应水平系数PEL-QCd、P EL-Q Ni、P EL-Q Cu、P EL-Q Zn、P EL-Q Pb分别为1.40、4.43、4.26、24.30、2.65.再由式(1)可得沉积物平均质量基准系数SQG-Q为可见,SQG-Q>1,表明该区域受到了严重污染,并呈现非常高的潜在不利生物毒性效应.应用 PEL/TEL基准,还可以判别单一重金属的生物毒性.将测量结果(见表2)与表3进行对比,可以看出重金属 Pb、Cd、Ni、Cu、Zn的浓度均高于 PEL水平,更远高于TEL水平,其平均含量分别为PEL值的2.65、1.40、4.43、4.26和24.30倍,即这5种重金属的潜在生物毒性很大,不利生物效应将频繁发生.由此可见,对该河道底泥进行治理已刻不容缓.目前,对重金属污染的治理技术主要有物理、化学和生物3类方法.其中物理方法投入相对较大;化学方法易产生二次污染;相对而言,采用生物方法比较合理,尤其是植物修复技术以其廉价、高效、安全等特点,已经成为重金属污染修复领域的一项新兴技术[16].利用植物修复技术对底泥进行治理不仅效果好,投资少,运行费用低,且杜绝了二次污染,还有利于生态环境的改善.(1)以研究区域附近——海滦河流域背景值为参照,对重金属污染状况进行了评价.各元素的污染程度按富集倍数大小排列依次为:Zn、Cd、Cu、Ni、Pb.(2)根据风险评价准则(RAC),重金属 Pb、Cd、Ni、Cu、Zn的有效态含量分别为5.2%、64.9%、31.3%、1.2%、28.0%.(3)依据其有效性(可利用性),重金属对环境的风险程度由高到低依次为:Cd、Ni、Zn、Pb、Cu,这表明在一定程度上重金属的存在形态对其环境风险起决定性作用.(4)按照平均沉积物质量基准系数法,该区域的SQG-Q为7.41,远大于1,表明该区域受到严重的重金属污染,呈现出非常高的潜在不利生物毒性效应.(5)按照 PEL/TEL基准,5种重金属的浓度均高于 PEL水平,5种重金属的潜在生物毒性很大,不利生物效应将频繁发生.【相关文献】[1] Mohammed M H,Markert B. Toxicity of heavy metals on Scenedesmus quadricauda(Turp.)de Brebisson in batch cultures [J]. Environmental Science and Pollution Research,2006,13(2):98-104.[2] Singh K P,Mohan D,Singh V K,et al. Studies on distribution and fractionation of heavy metals in Gomti river sediments—a tributary of the Ganges,India [J]. Journal of Hydrology,2005,312(1/2/3/4):14-27.[3] Billon G,Ouddane B,Recourt P,et al. Depth variability and some geochemical characteristics of Fe,Mn,Ca,Mg,Sr,S,P,Cd and Zn in anoxic sediments from Authie Bay (Northern France)[J]. Estuarine Coastal and Shelf Science,2002,55(2):167-181.[4] Liu H L,Li L Q,Yin C Q,et al. Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake[J]. Journal of Environmental Sciences,2008,20(4):390-397.[5] Johnson R A, Wichern D W. Applied Multivariate Statistical Analysis[M]. Beijing: Tsinghua University Press,2008.[6] Tessier A, Campbell P G C, Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals[J]. Anal Chem,1979,52 (7):544-551.[7] Caeiro S,Costa M H,Ramos T B,et al. Assessing heavy metal contamination in Sado Estuary sediment:An index analysis approach[J]. Ecological Indicators,2005,5(2):151-169.[8] Ruiz F. Trace metals in estuarine sediments from the Southwestern Spanish Coast[J]. Mar Pollut Bull,2001,42(6):482-490.[9] Shin P K S,Lam W K C. Development of a marine sediment pollution index[J]. Environ Pollut,2001,113(3):281-291.[10] Wilson J G,Jeffrey D W. Europe-wide indices for monitoring estuarine quality[C]// Kramer K J M. Biological Indicators of Pollution. Dublin, Ireland: Royal IrishAcademy,1987:225-242.[11] Long E R,Macdonald D D,Smith S L,et al. Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments [J]. Environmental Management,1995,19(1):8l-97.[12]范文宏,张博,陈静生,等. 锦州湾沉积物中重金属污染的潜在生物毒性风险评价[J]. 环境科学学报,2006,26(6):1000-1005. Fan Wenhong,Zhang Bo,Chen Jingsheng,et al.Pollution and potential biological toxicity assessment using heavy metals from surface sediments of Jinzhou Bay[J]. Acta Scientiae Circumstantiae,2006,26(6):1000-1005(in Chinese).[13]高宏,暴维英,张曙光,等. 多沙河流污染化学与生态毒理研究[M]. 郑州:黄河水利出版社,2001. Gao Hong,Bao Weiying,Zhang Shuguang,et al. Study on Chemical Pollution and Ecological Toxicology in Rivers [M]. Zhengzhou:Yellow River Water Conservancy Press,2001(in Chinese).[14]余涛,杨忠芳,钟坚,等. 土壤中重金属元素 Pb、Cd地球化学行为影响因素研究[J]. 地学前缘(中国地质大学(北京):北京大学),2008,15(5):67-73. Yu Tao,Yang Zhongfang,Zhong Jian,et al. Factors affecting the geochemical behavior of heavy metal elements Pb and Cd in soil [J]. Earth Science Frontiers (China University of Geosciences,Beijing:Peking University),2008,15(5):67-73(in Chinese).[15]樊建强,吴金凤,吴晓峰,等. 地球化学异常评价中的几个问题[J]. 矿产与地质,2005,19(3):306-309. Fan Jianqiang,Wu Jinfeng,Wu Xiaofeng,et al. Some problems in geochemical anomaly evaluation [J]. Mineral Resources and Geology,2005,19(3):306-309 (in Chinese).[16] Mertens J,Vervaeke P,Schrijver A D,et al. Metal uptake by young trees from dredged brackish sediment:Limitations and possibilities for phytoextraction and phytostabilisation [J]. Science of the Total Environment,2004,326(1/2/3):209-215.。

军队油库安全风险评价与管理研究安全管理是油库实现一切止常运作的前提和先决条件。

随着军队基础设施建设的不断完善,军队对于油库安全性和可靠性的要求越来越高,油库安全管理亦将面临着新问题。

本文引入风险管理的概念,开展油库风险辨识与分析,从判断危险等级人手,结合SCRAM方法,进行风险评价,并以此为依据加强油库的安个管理,确保油库的安全和稳定。

一、风险理念涵义(一)风险分析风险(risk)是指特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。

风险分析就是以保障安全为目的,按照科学的程序和方法,对体系中固有的或潜在的危险及严重性进行预先的安全分析与评估,并在条件许可的前提下,以既定的指数、等级或概率值做出定量的表示,为制订基本的防护措施和安全管理提供科学的依据。

(二)风险评价风险评价是指评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。

油库风险评价就是在研究油库设备设施风险分析的基础上,把各种风险因素发生的概率、损失幅度以及其它因素的风险指标值综合成单项指标值,以表示油库发生风险的可能性及其损失程度,并与根据确定的可接受的风险标准进行比较,确定该油库的风险等级,由此决定应该采取何种相应的风险处理措施。

(三)风险处理风险处理就是在科学的风险分析和风险评价的基础上,在面临风险时从可以采取的监测、接受、回避、转移、减轻和控制风险等各种行动方案中选择最优方案的过程,它是整个风险管理的核心。

其主要任务就是根据以最低的代价获得最大的安全保障这一总目标来实现风险管理。

二、油库安全管理风险分析(一)事故形成与发生一般而言,我军油库管理工作过程中,导致事故形成的主要模式归纳起来有以下四种:(1)危险因素受管理缺陷激发导致事故发生。

例如:操作过程中开错阀门造成混油、跑油事故,明流加油造成静电着火事故等。

(2)危险因素受外界因素激发导致事故发生。

例如:油库受到山洪暴发、台风、森林火灾等自然因素影响所造成的事故。

(3)危险因素受上次事故(一次事故)激发导致此次事故(二次事故)。

风险评价指数(RAC)法一、概述众所周知,对风险量值的最基本表示方法就是意外(危险)事件发生的可能性(概率)和后果的严重性的乘积。

在绝大多数情况下,人们无法得到某一意外事件的可能性和严重性的精确数值,因此也就不能直接用二者的乘积来定量计算该事件的风险值。

为了避免这种完全定量化带来的实际应用的困难,在风险评价方法中,产生了一种广为应用的方法——风险评价指数(RAC)法,即用危险的可能性和严重性来表征风险的特性,进而建立起相应的二维评价矩阵。

RAC是一种定性或半定量的风险评价方法,可用来根据评价后的风险等级对危险、风险来源或风险应对措施进行排序。

它通常作为一种简便的筛查工具,以确定哪些风险需要更细致的分析,或是应首先处理哪些风险。

当然也可以用来筛选出哪些风险此时无需进一步考虑。

换句话说,根据评价结果所处的RAC法矩阵的位置或分值大小,可确定给定的风险是否被接受或不接受。

二、定性评价RAC法由RAC法构成的矩阵有两个因素维,一个因素维是危险的可能性,即危险事件发生的概率,另一个是危险的严重性,即某种危险可能引起事故的损失程度。

危险可能性可用单位时间的事件数、人数或项目数来表示,也可以用单位时间的活动中可能产生危险的次数来表示。

危险严重性考虑的是由人失误、设计缺陷、规程缺陷、环境条件、或系统(子系统或部件)故障(失效)引起的最严重事故的定性度量。

在确定定性评价矩阵时,必须将危险可能性与危险严重性分别划分出若干等级。

常用的RAC法将危险严重性划分为四级(见表1),危险可能性划分成五级(见表2)。

表1 危险严重性等级表表2 危险可能性等级表* 说明词的定义可根据有关数值进行修改** 应定义总体的大小按可能性与严重性两个因素建立起二维矩阵,矩阵的每一个元素都对应一个可能性和严重性等级,并用一个描述语或代码表示,称为“风险评价指数(RAC)”,用其表示风险的大小。

最为常见的定性评价RAC矩阵见表3。

表3 常用定性风险评价矩阵在表3中,将风险评价指数按风险的大小分为四类,并用不同的颜色加以区分。

风险评价的方法对系统进行风险分析,首先鉴别出系统中的危险之后,然后进行风险评价。

根据风险评价方法的不同,可分为定性风险评价和定量风险评价。

1.定性评价方法定性风险评价可以根据系统层次按次序揭示系统、分系统和设备中的危险,作到不漏任何一项,并按风险的可能性和严重性分类,以便分别按轻重缓急采取安全措施。

在实践中,有两种定性风险估算方法,即风险评价指数(Risk Assessment Code:RAC)法、总风险暴露指数(Total Risk Exposure Code:TREC)法。

(1)RAC法RAC法是定性风险估算常用的方法,它是将决定危险事件的风险的两种因素——危险严重性和危险可能性,按其特点划分为相对的等级,形成一种风险评价矩阵,并赋以一定的加权值来定性地衡量风险大小。

危险严重性等级——由于系统、分系统或设备的故障、环境条件、设计缺陷、操作规程不当、人为差错均可能引起有害后果,将这些后果的严重程度相对定性地分为若干级,称为危险事件的严重性等级。

通常将严重性等级分为四级。

根据危险事件发生的频繁程度,将危险事件发生的可能性定性地分为为若干等级,称为危险事件的可能性等级。

通常可能性等级分为五级,如表2所示。

将上述危险严重性和可能性等级制成矩阵并分别给以定性的加权指数,形成风险评价指数矩阵,表3为一种风险评价指数矩阵的实例。

矩阵中的加权指数称为风险评估指数,指数1到20是根据危险事件可能性和严重性水平综合而确定的,通常将最高风险指数定为1,相对应于危险事件是频繁发生的并是有灾难性的后果的。

最低风险指数20,对应于危险事件几乎不可能发生并且后果是轻微的,数字等级的划发具有随意性,但要便于区别各种风险的档次,划分得过细或过粗都不便于风险的决策,因此需要根据具体对象制定。

矩阵中的指数给出四种不同类别的决策结果,也可称为风险接受准则。

其中指数为1~5,为不可接受的风险;6~9为不希望有的风险,需由订购方决策;10~17是有控制的接受的风险,需要订购方评审后方可接受;18~20是不经评审即可接受的风险。

风险评估与客户环境(RACE)客户名称:项目名称:客户信息资料客户全称:大庆华科股分客户母公司:大庆石油化工总厂客户编号:截止年度: 2007年度所有制类型:股分公司要紧经营范围:生产销售石油化工产品乙腈、裂解碳五、裂解碳九、石油树脂、丙烯、聚丙烯、聚烯烃涂覆料、填充料、绝缘料、护套料、耐候料等;进出口业务。

财务数据(人民币千元)风险评估与客户环境(RACE)(续)一、总体了解1、初步了解被审计单位业务、经营环境、内部控制(首次承接)或主要变化(连续审计)。

例如:业务经营(或主要变化)经营环境(或主要变化)内部控制(或主要变化)2、了解实际经营情况(或主要变化)例如:参观场所生产情况员工情况设备情况3、其他风险评估与客户环境(RACE)(续)附件一、财务资料分析明细表第三部份风险评估结果指引1:关于识别和评估重大错报风险审计程序的说明:应当利用实施风险评估程序获取的信息,包括在评判操纵设计和确信其是不是取得执行时获取的审计证据,作为支持风险评估结果的审计证据。

(1)在了解被审计单位及其环境的整个进程中识别风险,并考虑各类交易、账户余额、列报;例如,被审计单位因相关环境法规的实施需要更新设备,可能面临原有设备闲置或贬值的风险;宏观经济的低迷可能预示应收账款的回收存在问题;竞争者开发的新产品上市,可能致使被审计单位的要紧产品在短时间内过时,预示将显现存货跌价和长期资产(如固定资产等)的减值。

(2)将识别的风险与认定层次可能发生错报的领域相联系;例如,销售困难使产品的市场价钱下降,可能致使年末存货本钱高于其可变现净值而需要计提存货跌价预备,这显示存货的计价认定可能发生错报。

(3)考虑识别的风险是不是重大;上例中,除考虑产品市场价钱下降因素外,还应当考虑产品市场价钱下降的幅度、该产品在被审计单位产品中的比重等,以确信识别的风险对财务报表的阻碍是不是重大。

假设产品市场价钱大幅下降,致使产品销售收入不能补偿本钱,毛利率为负,那么年末存货跌价问题严峻,存货计价认定发生错报的风险重大;假设价钱下降的产品在被审计单位销售收入中所占比例很小,被审计单位其他产品销售毛利率很高,尽管该产品的毛利率为负,但可能可不能使年末存货发生重大跌价问题。

风险评价方法一、引言风险评价是指对某一特定活动、项目或决策的潜在风险进行全面、系统的评估和分析,以便制定相应的控制措施和应对策略。

本文将介绍几种常见的风险评价方法,包括定性风险评价、定量风险评价和半定量风险评价。

二、定性风险评价定性风险评价是一种基于专家判断和经验的风险评价方法。

该方法通过对风险的可能性和影响进行主观评估,将风险划分为不同的等级,如高、中、低风险。

定性风险评价的优点是简单易行,适用于初步评估和快速决策,但缺点是主观性较强,结果可靠性较低。

在定性风险评价中,可以采用风险矩阵来直观地表示风险等级。

三、定量风险评价定量风险评价是一种基于数据和统计分析的风险评价方法。

该方法通过收集和分析相关数据,计算风险的概率和影响,得出定量的风险指标,如风险值、风险损失等。

定量风险评价的优点是结果客观可靠,适用于需要精确评估和决策的场景,但缺点是数据收集和分析工作较为繁琐。

在定量风险评价中,可以采用事件树、故障树等分析方法来模拟和计算风险。

四、半定量风险评价半定量风险评价是定性风险评价和定量风险评价的结合,既考虑了主观判断和经验,又考虑了数据和统计分析。

该方法通过对风险的可能性和影响进行主观评估,并结合相关数据进行定量计算,得出风险的综合评估结果。

半定量风险评价的优点是兼顾了主观性和客观性,适用于综合评估和决策,但缺点是评估结果可能受主观因素影响较大。

在半定量风险评价中,可以采用风险矩阵和定量计算相结合的方法来评估风险。

五、总结风险评价是一项重要的工作,可以帮助组织和个人识别和理解潜在风险,并制定相应的控制措施和应对策略。

在选择风险评价方法时,需要根据具体情况和需求进行选择,并结合不同方法的优缺点进行综合评估。

定性风险评价适用于初步评估和快速决策,定量风险评价适用于需要精确评估和决策的场景,半定量风险评价适用于综合评估和决策。

无论采用哪种方法,都需要充分考虑相关因素,并进行合理的数据收集和分析,以确保评价结果的准确性和可靠性。

风险评价指数(RAC)法

一、概述

众所周知,对风险量值的最基本表示方法就是意外(危险)事件发生的可能性(概率)和后果的严重性的乘积。

在绝大多数情况下,人们无法得到某一意外事件的可能性和严重性的精确数值,因此也就不能直接用二者的乘积来定量计算该事件的风险值。

为了避免这种完全定量化带来的实际应用的困难,在风险评价方法中,产生了一种广为应用的方法——风险评价指数(RAC)法,即用危险的可能性和严

重性来表征风险的特性,进而建立起相应的二维评价矩阵。

RAC是一种定性或半定量的风险评价方法,可用来根据评价后的风险等级对危险、风险来源或风险应对措施进行排序。

它通常作为一种简便的筛查工具,以确定哪些风险需要更细致的分析,或是应首先处理哪些风险。

当然也可以用来筛选出哪些风险此时无需进一步考虑。

换句话说,根据评价结果所处的RAC法矩阵的位置或分值大小,可确定给定的风险是否被接受或不接受。

二、定性评价RAC法

由RAC法构成的矩阵有两个因素维,一个因素维是危险的可能性,即危险事件发生的概率,另一个是危险的严重性,即某种危险可能引起事故的损失程度。

危险可能性可用单位时间的事件数、人数或项目数来表示,也可以用单位时间的活动中可能产生危险的次数来表示。

危险严重性考虑的是由人失误、设计缺陷、规程缺陷、环境条件、或系统(子系统或部件)故障(失效)引起的最严重事故的定性度量。

在确定定性评价矩阵时,必须将危险可能性与危险严重性分别划分出若干等级。

常用的RAC法将危险严重性划分为四级(见表1),危险可能性划分成五级(见表2)。

表1 危险严重性等级表

表2 危险可能性等级表

* 说明词的定义可根据有关数值进行修改

** 应定义总体的大小

按可能性与严重性两个因素建立起二维矩阵,矩阵的每一个元素都对应一个可能性和严重性等级,并用一个描述语或代码表示,称为“风险评价指数(RAC)”,用其表示风险的大小。

最为常见的定性评价RAC矩阵见表3。

表3 常用定性风险评价矩阵

在表3中,将风险评价指数按风险的大小分为四类,并用不同的颜色加以区分。

各种颜色所表示的应采取的管理控制原则如下:(1)红色——风险程度是不可接受额,必须予以控制和降低;

(2)橘黄色——风险程度是不希望的,需要管理评审和控制;

(3)蓝色——风险程度是可接受的,但也需要进行管理评审以进一步确定是否控制;

(4)绿色——风险程度是完全可接受的,不需管理评审和控制。

必须指出的是,划分风险程度区域的方式并不唯一,表3给出的只是相对常见的一种。

人们在利用RAC法时,可以参考各种划分方法,从中选定更适合于评价对象的。

三、半定量评价RAC法

危险严重性和可能性的划分等级仍然采用表1和表2的方法,对表3中的每个矩阵元素按相对风险性高低各赋予一个数值,即可构成半

定量化的RAC矩阵,如表4所示。

表4 半定量化风险评价矩阵

表4给出的风险量值是从1至20的整数,其数值越小,代表的风险越大,反之风险越小。

与表3类似,各数值所表示的应采取的管理控制原则如下:

(1)1~5——风险程度是不可接受额,必须予以控制和降低;

(2)6~10——风险程度是不希望的,需要管理评审和控制;

(3)11~17——风险程度是可接受的,但也需要进行管理评审以进一步确定是否控制;

(4)18~20——风险程度是完全可接受的,不需管理评审和控制。