金属的塑性变形与再结晶

- 格式:docx

- 大小:43.42 KB

- 文档页数:3

金属的塑性变形与再结晶一、实验目的:1、了解显微镜下滑移线、变形孪晶和退火孪晶特征。

2、了解金属经冷加工变形后显微组织及机械性能的变化。

3、讨论冷加工变形对再结晶晶粒大小的影响。

二、实验内容:1、观察工业纯铁冷变形滑移线,纯锌的变形孪晶,黄铜或纯铜的退火孪晶。

2、观察工业纯铁经冷变形(0%、20%、40%、60%)后的显微组织。

3、用变形度不同的工业纯铝片,退火后测定晶粒大小。

三、实验内容讨论:1、显微镜下的滑移线与变形孪晶:当金属以滑移和孪晶两种方式塑性变形时,可以在显微镜下看到变形结果。

我们之所以能看到滑移线(叫滑移带更符合实际)是因为晶体滑移时,使试样的抛光表面产生高低不一的台阶所致。

滑移线的形状取决于晶体结构和位错运动,有直线形的,有波浪形的,有平行的,有互相交叉的,显示了滑移方式的不同。

变形量越大,滑移线愈多、愈密。

在密排六方结构中,常可看到变形孪晶,这是因为此类金属结构难以进行滑移变形。

孪晶可以看成是滑移的一种特殊对称形式,其结果使晶体的孪生部分相对于晶体的其余部分产生了位向的改变。

由于位向不同,孪晶区与腐蚀剂的作用也不同于其他部分,在显微镜下,孪晶区是一条较浅或较深的带。

在不同的金属中,变形孪晶的形状也不同,例如在变形锌中可看到孪晶变形区域,其特征为竹叶状,α—Fe则为细针状。

除变形孪晶外,有些金属如黄铜在退火时也常常出现以平行直线为边界的孪晶带,这类孪晶称为退火孪晶。

滑移和孪晶的区别:制备滑移线试样时,是试样先经过表面抛光,然后再经过微量塑性变形。

如果变形后再把表面抛光,则滑移线就看不出来了。

制备孪晶试样时,是先经塑性变形,然后再抛光腐蚀,可见:(1)对于滑移线不管样品是否经过腐蚀均可看到,而孪晶只有在磨光腐蚀后才可看见。

(2)滑移线经再次磨光即消失,而孪晶在样品表面磨光腐蚀后仍然保留着。

滑移线和磨痕的区别在于前者是不会穿过晶界的。

2、冷变形后金属的显微组织和机械性能冷加工变形后,晶粒的大小、形状及分布都会发生改变。

实验三金属塑性变形与再结晶一、实验目的认识金属冷变形加工后及经过再结晶退火后的组织性能和特征变化;研究形变程度对再结晶退火前后组织和性能的影响。

加深对加工硬化现象和回复再结晶的认识。

二、基本原理1、金属冷塑性变形后的显微组织和性能变化金属冷塑性变形为金属在再结晶温度以下进行的塑性变形。

金属在发生塑性变形时,外观和尺寸发生了永久性变化,其内部晶粒由原来的等轴晶逐渐沿加工方向伸长,在晶粒内部也出现了滑移带或孪晶带,当变形程度很大时,晶界消失,晶粒被拉成纤维状。

相应的,金属材料的硬度、强度、矫顽力和电阻等性能增加,而塑性、韧性和抗腐蚀性降低。

这一现象称为加工硬化。

为了观察滑移带,通常将已抛光并侵蚀的试样经适量的塑性变形后再进行显微组织观察。

注意:在显微镜下滑移带与磨痕是不同的,一般磨痕穿过晶界,其方向不变,而滑移带出现在晶粒内部,并且一般不穿过晶界。

2、冷塑性变形后金属加热时的显微组织与性能变化金属经冷塑性变形后,在加热时随着加热温度的升高会发生回复、再结晶、和晶粒长大。

(1)回复当加热温度较低时原子活动能力尚低,金属显微组织无明显变化,仍保持纤维组织的特征。

但晶格畸变已减轻,残余应力显著下降。

但加工硬化还在,固其机械性能变化不大。

(2)再结晶金属加热到再结晶温度以上,组织发生显著变化。

首先在形变大的部位(晶界、滑移带、孪晶等)形成等轴晶粒的核,然后这些晶核依靠消除原来伸长的晶粒而长大,最后原来变形的晶粒完全被新的等轴晶粒所代替,这一过程为再结晶。

由于金属通过再结晶获得新的等轴晶粒,因而消除了冷加工显微组织、加工硬化和残余应力,使金属又重新恢复到冷塑性变形以前的状态。

金属的再结晶过程是在一定的温度范围能进行的,通常规定在一小时内再结晶完成95%所对应的温度为再结晶温度,实验证明,金属熔点越高,再结晶温度越高,其关系大致为:T=0.4T熔。

(3)晶粒长大再结晶完成后,继续升温(或保温),则等轴晶粒以并容的方式聚集长大,温度越高,晶粒越大。

实验二金属的塑性变形与再结晶一、实验目的1、了解工业纯铁经冷塑性变形后,变形量对硬度和显微组织的影响2、研究变形量对工业纯铝再结晶退火后晶粒大小的影响二、实验原理金属在外力作用下,当应力超过其弹性极限时将发生不可恢复的永久变形称为塑性变形。

金属发生塑性变形后,除了外形和尺寸发生改变外,其显微组织与各种性能也发生明显的变化。

经塑性变形后,随着变形量的增加,金属内部晶粒沿变形方向被拉长为偏平晶粒。

变形量越大,晶粒伸长的程度越明显。

变形量很大时,各晶粒将呈现出“纤维状”组织。

同时内部组织结构的变化也将导致机械性能的变化。

即随着变形量的增加,金属的强度、硬度上升,塑性、韧性下降,这种现象称为加工硬化或应变硬化。

在本实验中,首先以工业纯铁为研究对象,了解不同变形量对硬度和显微组织的影响。

冷变形后的金属是不稳定的,在重新加热时会发生回复、再结晶和晶粒长大等过程。

其中再结晶阶段金属内部的晶粒将会由冷变形后的纤维状组织转变为新的无畸变的等轴晶粒,这是一个晶粒形核与长大的过程。

此过程完成后金属的加工硬化现象消失。

金属的力学性能将取决于再结晶后的晶粒大小。

对于给定材料,再结晶退火后的晶粒大小主要取决于塑性变形时的变形量及退火温度等因素。

变形量越大,再结晶后的晶粒越细;金属能进行再结晶的最小变形量通常在2~8%之间,此时再结晶后的晶粒特别粗大,称此变形度为临界变形度。

大于此临界变形度后,随变形量的增加,再结晶后的晶粒逐渐细化。

在本实验中将研究工业纯铝经不同变形量拉伸后在550℃温度再结晶退火后其晶粒大小,从而验证变形量对再结晶晶粒大小的影响。

三、实验设备和材料1、实验设备箱式电阻炉、万能拉伸机、卡尺、低倍4X型金相显微镜、洛氏硬度计等2、实验材料(1)变形度为0%、30%、50%、70%的工业纯铁试样两套,其中一套用于塑性变形后的硬度测定,一套为已制备好的不同变形量下的金相标准试样,用于观察组织(2)工业纯铝试样,尺寸为160mm×20m m×0.5mm,(3)腐蚀液:40mlHNO3+30mlHCl+30mlH2O+5g纯Cu),硝酸溶液四、实验内容及步骤1、测定工业纯铁的硬度(HRB )与变形度的关系,观察不同塑性变形量后工业纯铁的金相显微组织(1)将工业纯铁的试样在万能拉伸实验机上分别进行0%、30%、50%、70%的压缩变形。

第四章金属的塑性变形与回复再结晶第一节金属的塑性变形金属的一项重要特性是具有塑性,能够在外力作用下进行塑性变形。

外力除去后,永久残留的变形,称为塑性变形。

塑性变形的基本方式有滑移和孪生两种,最常见的是滑移。

下面我们就讨论:一、光学金相显微镜下滑移带、变形孪晶与退火孪晶的特征滑移:所谓滑移即在切应力作用下晶体的一部分沿一定的晶面和晶向相对于另一部分产生滑动。

所沿晶面和晶向称为滑移面和滑移方向。

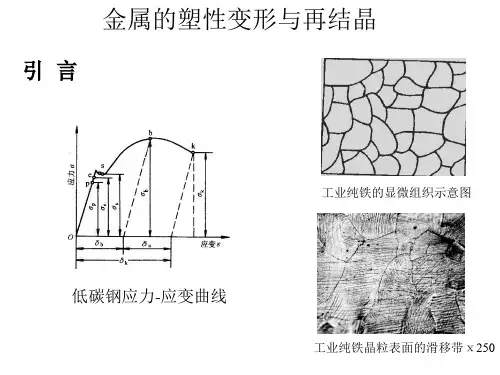

1.滑移带经表面抛光的金属单晶体或晶粒粗大的多晶体试样,在拉伸(或压缩)塑性变形后放在光学显微镜下观察,在抛光的晶体表面上可见到许多互相平行的线条,称为滑移带,如图4一1所示。

a黄铜的滑移带600⨯b 纯铁的滑移带 400⨯图4-1 滑移带的光学显微形貌由图可见,纯铁的滑移带特征与黄铜的略有不同,往往呈波纹状。

这主要由于纯铁本身层错能较高,其扩展位错容易束集,加之体心立方晶体可进行滑移的晶面多,因而产生大量交滑移的缘故。

如果用电子显微镜作高倍观察,会发现每条滑移带(光学显微镜下的每根线条)是由许多密集在一起的滑移线群所组成。

实际上,每条滑移线表示晶体表面上因滑移而产生的一个小台阶,而滑移带是小台阶累积的大台阶。

正因为晶体表面有这些台阶的出现才显示出上述的微观形貌。

如果将这些小台阶磨掉,即使重新抛光并浸蚀也看不出滑移带,因为滑移面两侧的晶体位向不随滑移而改变,故只能借助晶体表面出现的小台阶来观察。

1.变形孪晶孪生通常是晶体难以进行滑移时而发生的另一种塑性变形方式。

以孪生方式形变的结果将产生孪晶组织,在面心立方晶体中一般难以见到变形孪晶,而在密排六方晶体中比较容易见到。

因为密排六方晶体的滑移系少,塑性变形经常以孪生方式进行。

图4一2a为锌的变形孪晶,其形貌特征为薄透镜状。

纯铁在低温下受到冲击时也容易产生变形孪晶,其形貌如图4一2b所示,在这种条件下萌生孪晶并长大的速度大大超过了滑移速度。

a 锌的变形孪晶100⨯b 铁的变形孪晶 100⨯图4—2 变形孪晶光学显微形貌如果将变形孪晶试样重新磨制、抛光、浸蚀,是否如同滑移带那样也会消失呢?并不是这样的。

第四章金属的塑性变形与再结晶铸态组织具有晶粒粗大且不均匀、组织不致密及成分偏析等缺陷,需要经压力加工再使用。

金属的压力加工,就是通过使金属产生一定的塑性变形获得制件。

压力加工不仅改变其外形尺寸,且使内部的组织和性能发生改变。

因此研究金属塑性变形以及变形后材料的组织结构的变化规律,对于深入了解金属材料各项力学性能指标的本质,充分发挥材料强度的潜力,正确制定和改进金属压力加工的工艺,提高产品的质量以及合理使用材料等都具有重要意义。

第一节金属的塑性变形[教学目的] 理解单晶体的塑性变形,掌握多晶体的塑性变形。

[教学重点] 多晶体的塑性变形。

[教学难点] 多晶体的塑性变形。

[教学方法] 讲授。

[教学内容]所有变形中,塑性变形对组织和性能的影响最大。

为认识塑性变形的规律,首先研究单晶体的塑性变形。

一单晶体的塑性变形单晶体的塑性变形主要通过滑移和孪生方式进行。

1 滑移切应力作用下,晶体的一部分沿着一定晶面(滑移面)上的一定方向(滑移方向)相对于另一部分发生滑动,称为滑移。

外力在一定的晶面分解为垂直于晶面的正应力σN和平行于晶面的切应力τN。

σN引发弹性变形和脆性断裂,断口呈金属光泽;τN引发弹性变形、弹塑性变形和韧性断裂,断口灰暗无光泽。

滑移变形的5个要点:1)滑移只能在切应力作用下发生;2)滑移主要发生在原子排列最紧密或较紧密的晶面上,并沿着这些晶面上原子排列最紧密的方向进行。

(原因:最密排晶面之间的距离最远;最密排晶面上原子与邻近原子之间的阻力最小)3)滑移必然伴随着晶体的转动(正应力引起)。

4)滑移是滑移面上的位错运动造成的。

位错运动所需切应力远远小于刚性的整体滑移所需的切应力。

如铜刚性滑移要1540MPa,实际只有1MPa。

二多晶体的塑性变形1 晶界与晶粒位向的影响①晶界竹节现象多晶体金属中,晶界原子的排列不规则,局部晶格畸变严重,且易产生杂质原子和空位等缺陷的偏聚。

位错运动到晶界附近时容易受到晶界的阻碍。

实验名称:金属的塑性变形与再结晶实验类型:

一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)

三、主要仪器设备(必填)四、实验步骤与实验结果(必填)

五、讨论、心得(必填)

一、实验目的

1.了解冷塑性变形对金属材料的内部组织与性能的影响;

2.了解变形度对金属再结晶退火后晶粒大小的影响。

二、实验原理

金属塑性变形的基本方式有滑移和孪生两种。

在切应力作用下,晶体的一部分沿某一晶面相对于另一部分滑动,这种变形方式称为滑移;在切应力作用下,晶体的一部分沿某一晶面相对另一部分产生剪切变形,且变形部分与未变形部分的位向形成了镜面对称关系,这种变形方式称为孪生。

(一) 冷塑性变形对金属组织与性能的影响

若金属在再结晶温度以下进行塑性变形,称为冷塑性变形。

冷塑性变形不仅改变了金属材料的形状与尺寸,而且还将引起金属组织与性能的变化。

金属在发生塑性变形时,随着外形的变化,其内部晶粒形状由原来的等轴晶粒逐渐变为沿变形方向伸长的晶粒,在晶粒内部也出现了滑移带或孪晶带。

当变形程度很大时,晶粒被显著地拉成纤维状,这种组织称为冷加工纤维组织。

同时,随着变形程度的加剧,原来位向不同的各个晶粒会逐渐取得近于一致的位向,而形成了形变织构,使金属材料的性能呈现出明显的各向异性。

金属经冷塑性变形后,会使其强度、硬度提高,而塑性、韧性下降,这种现象称为加工硬化。

(二) 冷塑性变形后金属在加热时组织与性能的变化

金属经冷塑性变形后,由于其内部亚结构细化、晶格畸变等原因,处于不稳定状态,具有自发地恢复到稳定状态的趋势。

但在室温下,由于原子活动能力不足,恢复过程不易进行。

若对其加热,因原子活动能力增强,就会使组织与性能发生一系列的变化。

1.回复当加热温度较低时,原子活动能力尚低,故冷变形金属的显微组织无明显变化,仍保持着纤组织的特征。

此时,因晶格畸变已减轻,使残余应力显著下降。

但造成加工硬化的主要原因未消除,故其机械性能变化不大。

2.再结晶当加热温度较高时,将首先在变形晶粒的晶界或滑移带、孪晶带等晶格畸变严重的地带,通过晶核与长大方式进行再结晶。

冷变形金属在再结晶后获得了新的等轴晶粒,因而消除了冷加工纤维组织、加工硬化和残余应力,使金属又重新恢复到冷塑性变形前的状态。

金属的再结晶过程是在一定温度范围内进行的。

通常把变形程度在70%以上的冷变形金属经1h加热能完全再结晶的最低温度,定为再结晶渡。

实验证明,金属的熔点愈高,在其他条件相同时,其再结晶温度也愈高。

金属的再结晶温度(T再)与其熔点(T熔)间的关系,大致可用下式表示:

T再≈0.4 T熔

3.晶粒长大冷变形金属再结晶后,一般都得到细小均匀的等轴晶粒。

但继续升高加热温度或延长保温时间,再结晶后的晶粒又会逐渐长大,使晶粒粗化。

(三) 变形程度对金属再结晶后晶粒度的影响

冷变形金属再结晶后晶粒度除与加热温度、保温时间有关外,还与金属的预先变形程度有关。

金属再结晶后的晶粒度与其预先变形程度间的关系如下图所示:

引起冷变形金属开始再结晶,并在再结晶后获得异常粗大晶粒的变形程度,称为临界变形程度。

一般钢铁的临界变形程度为5~10%,铜约为5%,铝约为2~3%。

由于粗大晶粒将显著降低金属的机械性能,故应避免金属材料在临界变形程度的范围内进行压力加工。

三、主要仪器设备

工业纯铝片、铝片拉伸机、浸蚀剂、金相显微镜、维式硬度计、小型实验用箱式炉、钢皮尺、划针、扳手、放大镜等。

四、实验步骤

(1)每组3~5人,取铝片7片。

注意必须保持铝片的平直,不使其弯曲。

(2)在铝片拉伸机上分别将铝片拉伸变形2%、3%、4%、6%、9%、12%和15%。

(3)测量硬度在HV-120维氏硬度计上测量原始材料和不同变形程度铝片的硬度值,并记录下来。

(4)进行再结晶退火把各种变形度的一组铝片,用线铁丝扎好后放入620℃的炉子中加热,并保温20min,然后取出于空气中冷却。

(5)浸蚀将冷却后的铝片逐个放入混合酸中浸蚀几到几十秒,立即取出用水冲洗干净,则在铝片上能显示出再结晶后的晶粒。

(6)计算不同变形度铝片的晶粒数及晶粒大小在小于6%变形度的绿偏上,用铅笔画出500mm2(50mm ×10mm)面积的方框,变形度在9%以上画出100mm2(10mm×10mm)面积的方框,分别数出方框内的晶粒数(变形度大的可以用放大镜),并计算出不同变形度的晶粒大小。

把数据记下来。

(7)测试不同塑性变形度下的铝片硬度。

汇总本组人员足够的测试数据,绘制不同塑性变形度与再结晶退火后的晶粒度之间的关系曲线,并说明之。

五、实验数据记录

六、实验结果分析

(1)画出硬度随冷变形度的关系曲线及硬度随冷变形变变化的原因。

根据实验获得的数据,绘制出硬度随冷变形度的关系曲线如下所示:

冷塑性变形不仅改变了金属材料的形状与尺寸,而且还将引起金属组织与性能的变化。

金属在发生塑性变形时,随着外形的变化,其内部晶粒形状由原来的等轴晶粒逐渐变为沿变形方向伸长的晶粒,在晶粒内部也出现了滑移带或孪晶带,随着变形程度的加剧,原来位向不同的各个晶粒会逐渐取得近于一致的位向,而形成了形变织构,使金属材料的性能呈现出明显的各向异性。

因此金属经冷塑性变形后,其硬度随冷变形变的增大而提高。

(2)画出冷变形度与再结晶退火后晶粒大小的关系曲线,解释产生这种关系的原因和确定工业纯铝的临界变形度的原则。

由图可见,当变形程度很小时,金属不发生再结晶,因而晶粒大小不变。

当达到某一变形程度后,金属开始发生再结晶,而且再结晶后获得异常粗大的晶粒。

随着变形程度的增加,由于各晶粒变形愈趋均匀,再结晶时形核率愈大,因而使再结晶后的晶粒逐渐变细。

确定工业纯铝的临界变形度的原则:测试时取的变形度范围要适度,以及注意做好各种试验环节。

(3)分析影响实验正确性的因素。

本实验结果与理论大致符合,其中存在的误差可能是有以下的因素引起的:

1)人为因素:在用铝片拉伸机将铝片拉伸变形时读数的误差,测量铝片的硬度值时读数的误差,数晶粒

数时肉眼读数的误差。

2)仪器系统误差:铝片拉伸机、金相显微镜、维式硬度计本身可能存在系统误差,进而影响实验结果。

3)材料的纯度:工业纯铝片的纯度对实验结果也会有所影响。

七、讨论、心得

通过实际动手操作,使理论联系实践,对金属塑性变形的基本方式以及冷塑性变形对金属组织与性能的影响的认识有所加深。