山西省情2

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:7

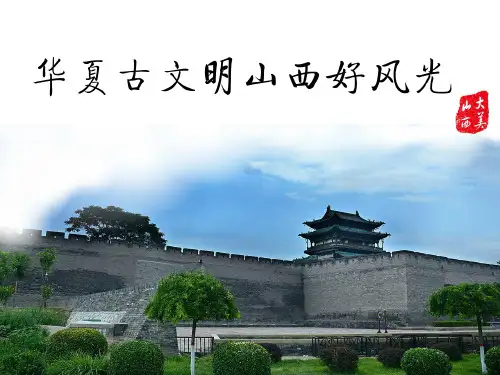

山西省情概况自然地理一、位置山西省地处我国华北西部的黄土高原地带,东邻河北,西界陕西,南接河南,北连内蒙古自治区。

山西的地理坐标为北纬34°36′——40°44′,东经110°15′——114°32′。

山西东有巍巍太行山作天然屏障,西、南以滔滔黄河为堑,北抵绵绵长城脚下。

因外河而内山,故有“表里山河”的美称。

二、面积、地形山西省南北长680多公里,东西宽380多公里,总面积15.63万平方公里。

从地图上看,其轮廓呈由东北斜向西南的平行四边形。

山西地形较为复杂,境内有山地、丘陵、高原、盆地、台地等多种地貌类型,整个地貌是被黄土广泛覆盖的山地型高原,大部分在海拔1000米至2000米之间。

最高点为五台山的北台叶斗峰,海拔3058米,最低点在垣曲县境西阳河入黄河处,海拔仅180米。

三、主要山脉、河流东有太行山,西有吕梁山,北有恒山、五台山,南有中条山,中有太岳山。

主要河流有黄河、海河两大水系。

境内有大小河流1000多条,其中流域面积大于100平方公里的有240条,大于4000平方公里、河长在150公里以上的有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河。

汾河最长,全长659公里。

被称为中华民族文化摇篮的黄河,北自偏关县老牛湾入境,飞流直下,一泻千里,抵芮城县风陵渡而东折,南至垣曲县碾盘沟出境,途经偏关、河曲、保德、兴县、临县、柳林、石楼、永和、大宁、吉县、乡宁、河津、万荣、临猗、永济、芮城、平陆、夏县、垣曲19个县的560个村庄,流程965公里,沿途有偏关河、县川河、朱家川河、岚猗河、蔚汾河、湫水河、三川河、昕水河、鄂水河、汾河、涑水河、沁河、丹河等支流源源注入。

四、气候特征山西地形多样,高差悬殊,因而既有纬度地带性气候,又有明显的垂直变化。

山西地处中纬度,距海不远,但因山脉屏障,夏季风影响不大,属于暖温带、温带大陆性气候。

年平均气温在—4°—— 14℃之间。

一、国情(一)我国的地势、地形和气候●我国的地势西高东低,大致呈三级阶梯分布,第一阶梯是青藏高原,第二级阶梯上分布着大型的盆地和高原,第三级阶梯上分布广阔的平原。

●中国有四大高原:青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、云贵高原。

中国有四大盆地(按面积大小依次为):塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地、四川盆地。

吐鲁番盆地是中国地势最低的盆地。

●中国有三大平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原。

●鄱阳湖、洞庭湖、太湖、洪泽湖、巢湖为我国的五大湖泊,其中江西鄱阳湖是我国面积最大的淡水湖。

青岛湖是我国面积最大的湖泊,西藏纳木错为海拔最高的大湖,青海察尔汗盐湖是我国最大的盐湖。

长江为我国最长、年经流量最大、流域面积最大的河流。

●中国的季风气候十分显著,主要有温带季风气候,亚热带季风气候,还有云南的西双版纳(受印度洋西南季风的控制盒太平洋东南季风的影响)等部分地区的热带季风性气候。

另外,中国的西北地区由于身居内陆,属于温带大陆性气候,冬冷夏热,降水少。

而西南地区是高原山地气候。

●以秦岭—淮河为界,以北为温带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥;以南为亚热带季风气候。

●我国年降水量的空间分布具有由东南沿海向西北内陆递减的特点。

我国各地的降水量季节分配不均匀,全国大多数地方的降水量集中在5-9月份。

●我国气象灾害有如下特点:①种类多;②范围广;③频率高;④持续时间长;⑤群发性突出;⑥连锁反应显著;⑦灾情重。

●我国气象灾害主要有:干旱、暴雨、热带气旋(台风)、风雹、低温冷冻、雪灾、冻雨。

●我国气象灾害预警信号的级别依据气象灾害可能造成的危害程度、紧急程度和发展态度。

一般划分为四级:Ⅳ级(一般)、Ⅲ级(较重)、Ⅱ级(严重)、Ⅰ级(特别严重),依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示,同时以中英文标识。

(二)我国的能源与资源●我国能源资源特点:能源资源总量比较丰富、人均能源资源拥有量较低、能源资源分布不均衡、能源资源开发难度较大。

省情概况之陕西省基本情况一、位置面积,地形地貌与气候特征(1)陕西省位于中国西北地区东部的黄河中游,东隔黄河与山西相望,全省地域南北长、东西窄。

南北长约880公里,东西宽约160—490平方千米。

(2)陕西地势的总特点是南北高、中部低,同时,地势由西向东倾斜的特点也很明显。

北山和秦岭把陕西分为三大自然区域:北部黄土高原、中部关中平原,南部秦巴山地。

(3)陕北以温带大陆性气候为主,兼具沙漠气候特征。

关中平原是典型的温带季风气候,四季分明,温度适中。

陕南在维度上仍属北方,但是由于秦岭和汉中盆地的影响体现亚热带的气候风貌降水明显,温度叫同纬度地区相对偏高,冬季温暖湿润,有小江南之称、二、主要河流和主要山脉(1)主要河流:延河:渭河:北洛河:嘉陵江:汉江:丹江:(2)主要山脉:太白山:化龙山:首阳山:终南山:华山:白子山:巴山:子午岭:三、自然资源:(1)矿产资源较为丰富。

已发现拥有矿产130余种,探明储量的91种。

矿产535处,其中大型矿产地264处,探明储量居全国第1位的有锶、铼、不泥灰岩等9种,居2、3位的有汞、钼、天然气、煤等18种。

全部矿产潜在经济价值超过8.24万亿元,居全国第4位。

(2)能源资源:全省含煤面积5万多平方公里,占全省面积的1/4。

保有储一1619.6亿吨,居全国第3位。

主要集中于陕北、渭北,以低灰、低硫磷、高发热量为特色。

正在开发的神腐煤田探明储量1400亿吨,为世界七大煤田之一,其灰分仅8%,含硫0.5%,磷0.06-0.03%,发热量66900大卡/公斤,是世界上少有的优质动务煤、气化煤。

全省煤炭预测储量达一万亿吨。

天然气储量丰富,榆林地区的气田面积即达2000平方公里,已探明储量1700亿立方米,远景储量3.69万亿立方米以上。

陕北的石油探明储2.7亿吨,年开采、加工能力100万吨。

(3)有色金属:金堆城钼矿累计探明储量在全国名列第三,钼精矿产量占全国的一半,汞矿储量居全国第二,旬阳县有特大型汞锑矿床数处。

“两件大事”的内涵和路径中共山西省委政策研究室省委书记袁纯清同志在省第十次党代表大会上的报告中指出,今后五年乃至更长一段时期山西要办好“两件大事”:一件是在全面建设小康社会进程中,力争全面小康实现程度五年达到全国平均水平;一件是抓住建设转型综改试验区的机遇,率先走出资源型地区转型跨越发展新路。

“两件大事”一经提出,就显示出强烈的感召力和强劲的带动力,成为山西人民的共同追求和全省转型跨越的方向引领。

一、“两件大事”是集成创新,凝聚了山西探索科学发展之路的最新成果站高才能看远,远虑方可深谋。

省委将山西发展置身于全国发展大局和全面建设小康社会进程中思考和谋划,将山西转型放在全国加快转变经济发展方式以及整个资源型地区转型的大趋势中思考和谋划,把山西转型跨越发展和全面建设小康社会乃至“三步走”宏伟战略紧密连接起来,把强晋富民与中华民族伟大复兴紧密联系起来,在局部和全局、历史和未来、需要和可能的结合点上,提出办好“两件大事”这一重大战略思路,打开了山西发展的新视野、新天地。

(一)“两件大事”顺应了时代发展潮流。

转型是经济发展永恒的主题,不同阶段、不同地区有不同的具体表现。

在经受国际金融危机影响和冲击后,世界各国都在积极寻求经济转型新途径,重构经济发展新模式,以科技创新为引领,在新能源、新材料、信息网络、生物医药、节能环保等新兴产业领域展开新一轮竞争。

从我国看,转变经济发展方式已上升为国家战略,成为国民经济和社会发展的主线,转型升级成为经济社会发展的基本特征和取向。

谁能转型升级,谁就能掌握发展的主动权;谁能尽快转型,谁就能抢占经济发展新的制高点。

对此,不仅是普遍共识,更是各方共为。

无论是经济发达地区的“腾笼换鸟”,还是中西部地区的承接产业转移和“弯道超车”,都是转型的现实之举。

全面建设小康社会,既是共同奋斗目标,也是时代主旋律;既是民望所归,更是国运所系。

距离实现全面小康的时间节点越来越近,经济发达地区一路领先,致力于率先实现全面小康、率先实现现代化,欠发达地区不甘落后,竞相赶超。

山西省情概况自然地理一、位置山西省地处我国华北西部的黄土高原地带,东邻河北,西界陕西,南接河南,北连内蒙古自治区。

山西的地理坐标为北纬34°36′——40°44′,东经110°15′——114°32′。

山西东有巍巍太行山作天然屏障,西、南以滔滔黄河为堑,北抵绵绵长城脚下。

因外河而内山,故有“表里山河”的美称。

二、面积、地形山西省南北长680多公里,东西宽380多公里,总面积15.63万平方公里。

从地图上看,其轮廓呈由东北斜向西南的平行四边形。

山西地形较为复杂,境内有山地、丘陵、高原、盆地、台地等多种地貌类型,整个地貌是被黄土广泛覆盖的山地型高原,大部分在海拔1000米至2000米之间。

最高点为五台山的北台叶斗峰,海拔3058米,最低点在垣曲县境西阳河入黄河处,海拔仅180米。

三、主要山脉、河流东有太行山,西有吕梁山,北有恒山、五台山,南有中条山,中有太岳山。

主要河流有黄河、海河两大水系。

境内有大小河流1000多条,其中流域面积大于100平方公里的有240条,大于4000平方公里、河长在150公里以上的有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河。

汾河最长,全长659公里。

被称为中华民族文化摇篮的黄河,北自偏关县老牛湾入境,飞流直下,一泻千里,抵芮城县风陵渡而东折,南至垣曲县碾盘沟出境,途经偏关、河曲、保德、兴县、临县、柳林、石楼、永和、大宁、吉县、乡宁、河津、万荣、临猗、永济、芮城、平陆、夏县、垣曲19个县的560个村庄,流程965公里,沿途有偏关河、县川河、朱家川河、岚猗河、蔚汾河、湫水河、三川河、昕水河、鄂水河、汾河、涑水河、沁河、丹河等支流源源注入。

四、气候特征山西地形多样,高差悬殊,因而既有纬度地带性气候,又有明显的垂直变化。

山西地处中纬度,距海不远,但因山脉屏障,夏季风影响不大,属于暖温带、温带大陆性气候。

年平均气温在—4°——14℃之间。

第一节地理概貌一、山西简介山西省因居太行山之西而得名。

春秋时期,大部分地区为晋国所有,所以简称“晋”;战国初期,韩、赵、魏三家分晋,因而又称“三晋”。

全省总面积15.6万平方公里,总人口3300万人,辖11个地级市,119个县、市、区。

省会是太原。

二、人口3374.55万人(2006年底抽样统计)。

其中,居住在城镇的人口为1451.39万人,占总人口的43.01%;居住在乡村的人口为1923.16万人,占总人口的56.99%;男性为1725.49万人,占总人口的51.13%;女性为1649.06万人,占总人口的48.87%,性别比为104.63。

三、自然地理山西省地处华北西部的黄土高原东翼。

地理坐标为北纬34°34'——40°43'、东经110°14'——114°33'。

东西宽约290公里,南北长约550公里,全省总面积15.6万平方公里,约占全国总面积的1.6%。

境界轮廓略呈东北斜向西南的平行四边形。

东有巍巍太行山作天然屏障,与河北省为邻;西南以黄河为堑,与陕西省、河南省相望;北跨绵绵长城,与内蒙古自治区毗连。

山西地形较为复杂,境内有山地、丘陵、高原、盆地、台地等多种地貌类型。

山区、丘陵占总面积的三分之二以上,大部分在海拔1000米—2000米之间。

最高点为五台山的北台叶斗峰,海拔3058米,最低点在垣曲县境内西阳河入黄河处,海拔仅180米。

山西表里山河,丘陵起伏,沟壑纵横,大部分为山区和丘陵。

东界太行山,西有吕梁山,北亘北岳恒山、五台山,南耸中条山,中立太岳山。

五台山主峰叶斗峰海拔3058米,为华北最高峰。

中部由北而南分布有大同、忻州、太原、临汾、长治和运城等盆地。

主要河流有汾河、海河两大水系。

境内有大小河流1000多条,其中流域面积大于100平方公里、河长在150公里以上的有240条,大于4000平方公里、河长在150公里以上的有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河等。

山西省情知识点1、着力改善民生,推进五个全覆盖用两年时间在全省农村实现“五个全覆盖”即:●具备条件的建制村通水泥(油)路全覆盖;●中小学校舍安全改造全覆盖;●县乡村三级卫生服务体系特别是村级卫生室全覆盖;●村通广播电视全覆盖;●农村安全饮水全覆盖。

2、八大产业:煤炭、焦化、冶金、电力、装备制造、煤化工、新型材料和食品3、三个发展:转型发展、安全发展、和谐发展4、四条路子:一是走出能源基地和老工业基地创新发展的路子。

二是走出资源型地区可持续发展的路子。

三是走出欠发达地区构建社会主义和谐社会的路子。

四是走出内陆省份对外开放的路子。

5、走出“四条路子”的根本目的是希望在产业、社会发展等各个方面实现三个方面的跨越。

一是实现由煤炭大省向新型能源和煤化工大省的跨越。

二是实现由老工业基地向新型工业基地和精品原材料基地的跨越。

三是实现由自然人文资源大省向经济强省和文化强省的跨越。

6、“五大惠民工程”,分别是——●推动以创业带动就业,进一步做好大学毕业生、农民工和“零就业”家庭等的就业、再就业工作。

●继续推进“百校兴学”工程,进一步向农村和薄弱学校倾斜,大力推进义务教育均衡发展,积极促进高中阶段教育协调发展,加大职业教育建设力度,加快太原大学、太原师专新校区建设进展,着力解决教育热点难点问题,切实维护教育公平。

●进一步加快医疗卫生事业发展,稳步推进医疗卫生体制改革,不断加大公共卫生体系建设和监督管理力度,完善新型农村合作医疗制度。

●认真落实各项社会保障措施,进一步扩大社会保障覆盖面,全面启动农村新型养老保险工作。

●抓好住房安居工程,加大城市居民棚户区、工矿棚户区改造力度,加快推进经济适用房和廉租房建设。

7、山西转型发展、跨越发展的定位是:以建设国家新型能源和工业基地为基础,努力建设全国重要的现代制造业基地、中西部现代物流中心和生产性服务业大省,早日建成中部地区经济强省和文化强省。

8、我省将以太原都市区为核心、区域性中心城市为节点、大县城和中心镇为基础,构建“一核一圈三群”城镇体系框架。

山西省省情教育摘抄1、山西发展以转型发展为主线,以赶超发展为战略,以跨越发展为目标,推动又好又快发展。

2、山西省产业结构不合理,究其原因:一是能源重、化工轻。

二是采冶重、制造轻;三是生产重、服务轻。

四是材料重、加工轻。

3、转型发展不是推倒重来,是对原有发展的扬弃,是一个整合、提升、深化、创新的过程,是发展的发展。

4、我省转型发展、跨越发展的定位是,以建设国家新型能源和工业基地为基础,努力建设全国重要的现代制造业基地、中西部现代物流中心和生产性服务业大省,早日建成中部地区经济强省和文化强省。

5、转型发展的根本举措、跨越发展的主要依托是工业新型化、农业现代化、市域城镇化、城乡生态化,这是统筹兼顾、互促互动、有机统一的发展战略。

6、所谓工业新型化,从趋势上讲,是信息化与工业化融合、从粗放能耗型增长到集约节能型发展的工业化;从驱动上讲,是依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新的工业化;从产业上讲,是第一、第二、第三产业协调发展的工业化;从形态上讲,是资源消耗低、环境污染少、可持续的工业化;从经济学角度讲,是投入产出比高、经济效益好、增长速度快的工业化;从目标上讲,是落后生产力得到淘汰,先进生产力得到发展,清洁发展、绿色发展、安全发展的工业化。

7、山西的优势在煤,山西的潜力和希望也在煤。

所以我们要以煤为基,以煤兴产,以煤兴业,多元发展。

8工业新型化的七条路径:路径之一是围绕传统产业实行循环化,实现高碳产业低碳发展。

路径之二是围绕煤炭装备制造业高端化,实现由采掘文明向制造文明的转变。

路径之三是围绕煤炭运销形成的巨大运力发展现代物流业,实现经济运行效率大幅提升。

路径之四是围绕煤焦冶电等高耗能产业的清洁生产发展节能环保产业,实现环境压力向发展动力的转化。

路径之五是围绕能源资源优势做大新能源新材料产业,把一个优势变成两个乃至多个优势。

路径之六是围绕煤炭及关联产业发展高新技术产业,力争在高科技领域占有一席之地。

路径之七是围绕发挥传统产业优势加快文化旅游产业转型发展步伐,培育新的经济支撑点。

吕梁地区市情简介吕梁市位于山西省中部西侧,东与太原市、晋中市相接,南与临汾市为邻,西隔黄河与陕西相望,北与忻州市交界,因吕梁山脉纵贯全境而得名。

1971年建区,2003年撤地设市。

现辖2市10县1区,148个乡镇,12个街道办事处,3110个行政村,81个居委会。

总人口353万,其中农业人口占80.4%。

国土总面积2.1万平方公里,山区半山区面积占91.8%,耕地面积732万亩。

吕梁是革命老区。

战争时期曾是晋绥边区首府所在地、革命圣地延安的东部屏障、红军东征的主战场。

1937年毛泽东同志率领中国工农红军转战吕梁,壮大革命队伍,建立革命组织。

贺龙同志率部曾在这里战斗、生活了11年。

战争年代,吕梁人民养兵10万,牺牲1万,涌现出贺昌、张叔平、刘胡兰等革命烈士,为中华民族的解放和中国革命的胜利做出了巨大贡献。

一部《吕梁英雄传》是吕梁人民不畏牺牲、前赴后继的真实写照。

吕梁是资源富区。

矿产资源主要有煤、铁矿石、铝矾土、石英砂等40余种。

全市含煤面积1万多平方公里,探明储量达1538亿吨,其中4#主焦煤属国家优质煤种,被誉为“国宝”,储量达62亿吨。

铁矿石探明储量9.87亿吨,占全省的29.41%,规模为全省之最。

铝矾土遍及11县市区,储量约10亿吨。

吕梁是全国最大的红枣生产基地,年产量达1.5亿公斤;全市优质核桃产量已达1500万公斤,汾阳市是全国著名的核桃之乡。

吕梁的旅游资源也极为丰富,境内仅古建筑、古遗址、古墓葬、古窟寺、石刻、壁画等就有5014处,现代革命遗址和革命纪念建筑物133处,各类自然风景区11处。

有国家级的庞泉沟自然保护区,有集雄、奇、险、秀为一体的北武当山,有日本佛教净土宗的发祥地悬中寺,有全国十大历史文化名镇的临县碛口古镇,有全国十大历史名村之一的临县西湾村,目前已形成黄河风情游、人文景观游、自然生态游等风格迥异、富有特色的旅游线路。

吕梁是贫困地区。

国家“八七”扶贫攻坚计划实施前,全市有贫困县9个,贫困乡镇128个,贫困村2632个,贫困人口110万。

山西省省情一、概况山西地处华北地区西部,黄土高原东翼,总面积为15.63万平方公里,约占全国总面积的1.6%。

境界轮廓略呈现由东北斜向西南的平行四边形。

东有巍巍太行山作天然屏障,与河北省为邻;西、南皆以涛涛黄河为堑,与陕西省河南省相望;北跨绵绵内长城,与内蒙古自治区毗连。

山西是中华民族的最早发祥地之一。

芮城西河度文化与云南的元谋猿人属于同期,说明在250万年以前,山西已经有了最早的原始人类。

在山西境内共有旧石器遗址200多处,新石器遗址500多处,考古资料表明,约在10万年以前,在汾河两岸和现在的大同、朔州一带,已经出现了比较集中的原始人群和村落。

约在28000年以前,以原始共产制经济为特点的母系氏族公社已经确立。

在我国古代文献中,有不少关于原始公社的传说,部落联盟中尧、舜、禹都在山西境内建过都“尧都平阳(今临汾市)、舜都蒲坂(今永济县)、禹都安邑(今夏县)”,现在临汾城南还有尧庙,城东有尧陵,沁水以南有舜王坪。

《禹贡》说夏禹治水“导河积石,至于龙门”,龙门又叫禹门口,在山西河津县西北和陕西韩城县东北。

春秋时期,山西境内主要的诸侯封国是“晋”。

公元前453年发生了晋阳之战,赵、魏、韩三家联合消灭了智氏,三分晋国,史称“三家分晋”,所以山西又称“三晋”。

隋末,任隋韩河东道抚尉太原留守职务的李渊,在他儿子李世民和晋阳令刘文静等策划下,从太原起兵3万反隋,建立唐朝,把晋阳城定为北都。

山西是中华文明发祥地之一,春秋时为晋国,故简称晋。

悠久的历史留下众多的文化遗产,加上复杂的地形地貌、河流山川形成的自然景观,旅游资源十分丰富。

山西现存的古建筑居全国之首,列为国家重点保护的有50处,省级400多处。

四大佛教圣地之一的五台山,寺庙群集千年之萃。

其中,以我国现存最古的木构建筑南禅寺。

集北魏至清代多种建筑为一体的佛光寺及显通寺,塔院舍利塔最为有名;建于北魏的恒山悬空寺悬于悬崖峭壁之上,以惊险奇特著称;太原的晋祠是形式多样的古建筑荟萃的游览胜地;平遥古城是全国现存三座古城之一,被列为世界文化遗产名录;芮城永乐宫是典型的元代道观建筑群,宫内壁画是我国绘画艺术的珍品;永济普救寺是《西厢记》。

山西省情自然地理一、位置山西省地处我国华北西部的黄土高原地带,东邻河北,西界陕西,南接河南,北连内蒙古自治区。

山西的地理坐标为北纬34°36′——40°44′,东经110°15′——114°32′。

山西东有巍巍太行山作天然屏障,西、南以滔滔黄河为堑,北抵绵绵长城脚下。

因外河而内山,故有“表里山河”的美称。

二、面积、地形山西省南北长680多公里,东西宽380多公里,总面积15.63万平方公里。

从地图上看,其轮廓呈由东北斜向西南的平行四边形。

山西地形较为复杂,境内有山地、丘陵、高原、盆地、台地等多种地貌类型,整个地貌是被黄土广泛覆盖的山地型高原,大部分在海拔1000米至2000米之间。

最高点为五台山的北台叶斗峰,海拔3058米,最低点在垣曲县境西阳河入黄河处,海拔仅180米。

三、主要山脉、河流东有太行山,西有吕梁山,北有恒山、五台山,南有中条山,中有太岳山。

主要河流有黄河、海河两大水系。

境内有大小河流1000多条,其中流域面积大于100平方公里的有 240条,大于4000平方公里、河长在 150公里以上的有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河。

汾河最长,全长659公里。

被称为中华民族文化摇篮的黄河,北自偏关县老牛湾入境,飞流直下,一泻千里,抵芮城县风陵渡而东折,南至垣曲县碾盘沟出境,途经偏关、河曲、保德、兴县、临县、柳林、石楼、永和、大宁、吉县、乡宁、河津、万荣、临猗、永济、芮城、平陆、夏县、垣曲19个县的560个村庄,流程965公里,沿途有偏关河、县川河、朱家川河、岚猗河、蔚汾河、湫水河、三川河、昕水河、鄂水河、汾河、涑水河、沁河、丹河等支流源源注入。

四、气候特征山西地形多样,高差悬殊,因而既有纬度地带性气候,又有明显的垂直变化。

山西地处中纬度,距海不远,但因山脉屏障,夏季风影响不大,属于暖温带、温带大陆性气候。

年平均气温在—4°—— 14℃之间。

气温地区分布总趋向是自南向北、自平川向山地递减。

北部和中部山地,年平均温度一般在 5°——7℃之间,五台山最低,仅—4℃。

西部黄河谷地、太原盆地和晋东南的大部分地区,年平均温度在 8°——10℃之间。

临汾、运城盆地年均温达12°——14℃。

冬季气温全省均在0℃以下,南北温差较大。

夏季全省普遍高温,7月份气温介于21°——26℃之间,南北温差小于冬季。

山西无霜期南长北短,平川长山地短。

雁北地区为110——140天,五台山仅85天,忻州盆地以北和东部山区135——155天,临汾、运城盆地则长达200——220天。

全省年平均降水量400——650毫米。

历史沿革一、省名由来山西以地处太行山之西而得名。

春秋战国时期属晋国地,故简称晋。

公元前453年,赵、魏、韩三分晋国,故又别称“三晋”。

二、悠久历史山西地处黄河中游地带,在中国古代发展史上占有重要地位,是中华民族的主要发祥地和中国古代文明、灿烂文化的主要发源地之一。

早在 100万年前,中华民族的祖先就在这里劳动、生息和繁衍,大约在五六千年前,已经进入母系氏族社会的繁荣时期。

这有广泛分布在晋南汾河、浍河、涑水河流域的大量新石器时代文化遗址作为见证。

到四五千年前,山西又成为黄河中下游龙山文化的重要集中地之一。

相传,华夏民族的开山始祖黄帝,曾把山西这一带作为他带领黄河流域人民战天斗地的主要地区。

中国史前的三位伟人尧、舜、禹,也都在山西建都立业。

尧都平阳,在今临汾一带;舜都蒲坂,在今永济一带;禹都安邑,在今夏县一带。

中国的第一个王朝夏,就在今晋南、豫西一带。

商代,山西是其主要统治区。

周代,晋国由山西境内崛兴,晋文公曾为春秋五霸之一。

秦、汉、魏、晋时期,山西在政治、军事、经济、文化等各个方面,都起着举足轻重的作用。

南北朝时期,山西是北朝统治的中心地带,而且北魏曾以平城(今大同市)为都,之后的东魏、北齐,也曾以晋阳(今太原)为“别都”、“陪都”,这对促进山西的发展起了积极的作用。

唐代,由于山西是唐高祖李渊创建帝业的发祥地,所以李家父子不仅根据这一点立国号为“唐”,而且还一直把山西作为唐朝的腹脏地区,封太原为唐王朝的“北都”、“北京”。

有唐一代,山西一直以其特殊的地位和发达的经济、文化,称著于世。

到五代十国时期,山西仍然对中国北方的政治、军事形势,起着决定性的作用。

正因为这样,后唐、后晋、后汉、北汉的统治者,才都能凭借雄踞山西而登上皇位(详细情况情看《唐末五代的山西》)。

宋代,山西进一步繁荣。

辽金时期,山西是中国北方经济、文化的主要发达地区。

元代,全国共11个行省,山西与山东、河北共称元朝“腹地”,大同、平阳(今临汾)、太原三城,则成为黄河流域的著名都会。

元代山西商业的发达、经济的繁荣、文化的昌明,使当时来中国旅行的意大利伟大旅行家马可?波罗称赞不已。

明代,山西的商业迅猛发展,晋商活跃在全国各地,时有“平阳、泽、潞豪商大贾甲天下”之说。

清代,山西进入发展商业的黄金时代。

当时的山西,不仅左右着国内的商业、金融,而且山西的船帮东赴日本,输出丝绸、茶叶、药材、书籍,输入料铜等。

中国的书籍到达日本后,使日本的文运大兴。

山西的驼帮北抵恰克图与俄商交易,输出茶叶、丝绸,输入皮毛、家畜、呢绒、玻璃器皿等。

中国进入半殖民地半封建社会之后,山西的经济、文化发展受到严重破坏,然而山西人民对中国革命事业的贡献,特别是在抗日战争和人民解放战争时期做出的突出贡献,却是光照史册的。

1949年全省解放,九月成立了山西省人民政府,揭开了社会主义革命和建设的历史新篇章。

行政区划一、人口、民族1995年,全省人口为3000多万人。

其中非农业人口 600万人,约占总人口的20%。

省内有35个民族,其中汉族人口占全省总人口的99.4%。

另有满、回、蒙等族杂居。

二、行政区划全省现行区划有忻州、吕梁、晋中、临汾、运城五个地区,太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州六个省属市;地区、省属市下属忻州、榆次、临汾、侯马、运城、古交、霍州、河津、孝义、介休、高平、永济、潞城、原平等14个市和104个县区。

全省农村有1907个乡镇,下属32287个行政村;城市有155个街道办事处,下属2497个居民委员会。

自然资源山西以其特殊的自然环境,形成了它特有的自然优势。

在历史上,山西曾是林木茂密、草场广阔、生态环境良好的地方,但因历代战乱频仍,无休止的砍伐垦荒,森林面积大为减少,但树木种类至今仍然繁多。

高等植物有 160多科,3000多种。

南部、东南部是以次生落叶灌木丛和落叶阔叶林为主的夏绿阔叶混交林地区。

中部以中旱生的落叶灌木丛和针叶林为主。

北部和西部是暖温带及温带灌木丛和半干旱草原。

野生经济植物,目前已知道的有1000多种。

其中树木400多种,牧草400多种,药用植物90多种,鞣质植物50多种,油脂植物70多种,芳香油植物40多种,淀粉与糖类植物50多种。

省内动物资源相当丰富,有陆栖脊椎动物 400种,占全国总数的19.12%,其中哺乳类75种,鸟类 295种,爬行类16种,两栖类14种。

主要经济动物有毛皮类20种,药用类70种。

羽毛类动物和肉用野生动物也有不少种。

其他有益珍贵动物,有国家一、二、三类保护动物31种,占全国保护种数的21.5%。

其中一类保护动物有七种,褐马鸡为我国特有珍禽,是山西的省鸟。

山西蕴藏最为丰厚的是矿产资源。

目前已发现的有87种,已探明储量的44种,其中储量居全国前10位的就有24种,煤、铝土、耐火粘土、铁矾土、珍珠岩、镓、沸石七种居全国首位。

煤储量已探明的有2000亿吨,占全国煤储总量的三分之一,远景储量达9000亿吨,山西因此被誉为“煤乡”。

山西的煤不仅储量多,而且煤种齐全,煤质尤佳。

在现有的六个大煤田中,大同是全国最大的优质动力煤产地,太原西山煤田是省内最大的炼焦煤产地,阳泉是全国最大的无烟煤产地。

山西的铁矿藏量也较多,已探明储量的有30亿吨以上,居全国第四位。

铜矿在全国居第三位。

运城盐湖的岩盐、芒硝及白钠镁矾等,也闻名全国。

山西的水资源将被进一步认识、开发和利用。

仅黄河及其支流的流域面积就有十多万平方公里,占到全省总面积的64%。

这对发展山西的工、农、商、林、牧、副、渔业生产及航运交通等具有重大的经济意义。

历史名人三晋大地,人杰地灵、两千多年来,在这块古老的土地上涌现出了一批又一批著名的人物。

他们之中,有著名的君主晋文公,我国唯一的女皇帝武则天,杰出的唯物主义思想家荀况,著名的政治家蔺相如、霍光、狄仁杰、毕士安、王琼、田呈瑞、杨深秀,著名的军事家和将领廉颇、卫青、霍去病、关羽、杨业、薛仁贵、狄青,著名的文学家、艺术家和学者王勃、王维、王之涣、王昌龄、柳宗元、白居易、司马光、米芾、白朴、关汉卿、郑光祖、罗贯中、傅山、阎若璩,地图学家裴秀,治黄专家贾鲁……。

他们象历史长河中灿烂的群星,放射也耀眼的光芒,给当时的社会以积极的影响,给后人留下了宝贵的遗产。

旅游资源山西是我国旅游资源的大省之一,自然美景、历史文明、革命史迹,共同构成了山西得天独厚多资多彩的旅游资源。

复杂多变的地质地貌、水文气象,造就了山西雄伟壮丽、引人入胜的自然景观。

山西名山遍布,除列中国四大佛教名山之首的五台山、五岳之一的北岳恒山、国家十佳自然保护区之一的芦芽山、道教名山北武当山和五老峰等国家级风景名胜区外,还有绵山、灵里山、历山、石膏山、仙洞沟等名山展示着各自的雄姿秀态。

山西河流纵横,黄河、汾河穿山越岭,描绘出一幅幅绚丽多彩的风光画卷。

被称为黄河和中华民族象征的吉县壶口瀑布、龙门三激浪、娘子关瀑布等都在国内外享有盈誉。

山西现有16个国家级森林公园和芦芽山、庞泉沟、历山、五鹿山、蟒河等自然保护区,野生植物达1000多种,区内栖息着 400余种野生动物,其中,褐马鸡为世界珍禽,被定为山西省省鸟。

山西复杂的气候幻化出一幅幅独特的自然景观。

五台山东台、历山舜王坪观“东海日出”可与泰山媲美,五台山西台观月,黄河孟门山的“孟门月夜”景色迷人,五台山“佛光”更是令人神往。

山西被誉为“中国古代术的艺博馆。

”已列为国家级重点文物保护单位35处,省级重点文物保护单位 284处。

真中现存辽、金以前地面木构建筑 106处,占全国的70%以上。

五台山集唐、宋、元、明、清历代古建文物之大成,珍品荟萃,博大精深。

大同华严寺、恒山悬空寺、太原晋祠、平遥双林寺、交城玄中专、祁县乔家大院、渠家大院、临汾尧庙、洪洞广胜寺、运城解州关帝庙、芮城永乐宫、永济普救寺、唐开元铁牛群、万荣飞云楼、秋风楼、平遥古城等都是闪烁着古代文明光华的艺术珍品。

山西境内历代古塔多达 280余座,真中以应县木塔、五台山白塔、代县阿育王塔、太原永祚寺双塔、洪洞广胜寺飞虹塔和永济普救寺莺莺塔最为著名。