(完整版)山西省情

- 格式:pdf

- 大小:4.83 MB

- 文档页数:19

山西省地处黄河流域中部,位于北纬34°34′-40°44′,东经110°15′-114°32′。

"东则太行为之屏障,西则汾河为之襟带。

北则阴山、南则首阳、砥柱、析城诸山滨河而错峙。

汾、浍荣流于右,漳、沁包络于左"。

因地属太行山以西,故取名山西。

地理位置和自然状况地形地处中国华北、环渤海经济开发区的山西省总面积15.6万平方公里,林地面积343.5万公顷,森林覆盖率20.0%。

矿产资源山西省矿产资源极为丰富,已发现的地下矿种达120多种,其中探明储量的有53种。

煤、铝矾土、珍珠岩、镓、沸石的储量居全国之首,其中尤以煤炭闻名全国。

目前山西已探明煤炭储量达2612亿吨,占全国总储量的1/3,故而有"煤乡"之称。

植物资源已知的种子植物有134科,约1700种,其中木本植物有480多种。

山西植物资源分布,从南到北可划分为:南部和东南部是以落叶阔叶林和次生落叶灌丛为主的夏绿阔叶林或针叶阔叶混交林分布区,也是植被类型最多、种类最丰富的地区;中部是以针叶林及中生的落叶灌丛为主、夏绿阔叶林为次分布区,是森林分布面积较大的地区;北部和西北部是温带灌草丛和半干旱草原分布区,森林植被较少,优势植物是长芒草、旱生蒿类和柠条、沙棘等。

山西森林资源稀少,是全国森林资源最少的省份之一。

山西野生植物资源丰富,目前已知的有1000多种。

野生药物有90多种,广泛分布在丘陵山地,比较著名的有党参、黄芪、甘草、连翘等。

野生纤维植物主要有蒙椴、鬼见愁、蝎子草、芨芨草、马蔺、葛条、荆条、龙须草等。

#中国公务员考试信息网动物资源山西野生动物以陆栖类为主,已知的有400多种,属于国家保护的珍稀动物有70多种。

其中一级保护动物有14种:白鹳、黑鹳、金雕、玉带海雕、白尾海雕、虎头海雕、胡兀鹫、褐马鸡、丹顶鹤、大鸨、金钱豹、虎、梅花鹿。

二级保护动物有56种,包括鸟类40种,两栖爬行类2种,兽类14种。

山西省情概况自然地理一、位置山西省地处我国华北西部的黄土高原地带,东邻河北,西界陕西,南接河南,北连内蒙古自治区。

山西的地理坐标为北纬34°36′——40°44′,东经110°15′——114°32′。

山西东有巍巍太行山作天然屏障,西、南以滔滔黄河为堑,北抵绵绵长城脚下。

因外河而内山,故有“表里山河”的美称。

二、面积、地形山西省南北长680多公里,东西宽380多公里,总面积15.63万平方公里。

从地图上看,其轮廓呈由东北斜向西南的平行四边形。

山西地形较为复杂,境内有山地、丘陵、高原、盆地、台地等多种地貌类型,整个地貌是被黄土广泛覆盖的山地型高原,大部分在海拔1000米至2000米之间。

最高点为五台山的北台叶斗峰,海拔3058米,最低点在垣曲县境西阳河入黄河处,海拔仅180米。

三、主要山脉、河流东有太行山,西有吕梁山,北有恒山、五台山,南有中条山,中有太岳山。

主要河流有黄河、海河两大水系。

境内有大小河流1000多条,其中流域面积大于100平方公里的有240条,大于4000平方公里、河长在150公里以上的有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河。

汾河最长,全长659公里。

被称为中华民族文化摇篮的黄河,北自偏关县老牛湾入境,飞流直下,一泻千里,抵芮城县风陵渡而东折,南至垣曲县碾盘沟出境,途经偏关、河曲、保德、兴县、临县、柳林、石楼、永和、大宁、吉县、乡宁、河津、万荣、临猗、永济、芮城、平陆、夏县、垣曲19个县的560个村庄,流程965公里,沿途有偏关河、县川河、朱家川河、岚猗河、蔚汾河、湫水河、三川河、昕水河、鄂水河、汾河、涑水河、沁河、丹河等支流源源注入。

四、气候特征山西地形多样,高差悬殊,因而既有纬度地带性气候,又有明显的垂直变化。

山西地处中纬度,距海不远,但因山脉屏障,夏季风影响不大,属于暖温带、温带大陆性气候。

年平均气温在—4°—— 14℃之间。

山西省情粉笔公考·官方微信一、基本情况山西,因居太行山之西而得名,简称“晋”,又称“三晋”,省会太原市。

“东依太行山,西依吕梁山、南依黄河,北依古长城,与河北、河南、陕西、内蒙古等省区为界”,柳宗元称之为“表里山河”。

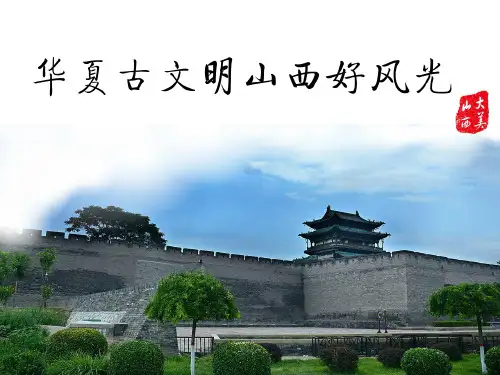

山西是中华民族发祥地之一,山西有文字记载的历史达三千年,被誉为“华夏文明摇篮”,素有“中国古代文化博物馆”之称。

总面积15.67万平方公里,山区面积约占全省总面积的80%以上。

(一)行政区划山西省共辖11个地级市,119个县级行政区划单位(23个市辖区、11个县级市、85个县)。

(二)人口2014年,山西省常住人口为3647.96万人。

常住人口中,城镇居住人口占53.79%;乡村居住人口占46.21%。

(三)民族山西省是少数民族散居省份,共有少数民族人口12万余人,占全省总人口的0.35%。

全省共有54个少数民族成份(仅缺塔塔尔族);少数民族人口在万人以上的有回族、满族、蒙古族;全省11市118个县(市、区)有少数民族;有44个少数民族聚居村、50个少数民族聚居的街道和100多个相对聚居的居民社区。

二、历史沿革“女娲补天”的传说发生在山西,中华民族的始祖黄帝、炎帝都曾把山西作为活动的主要地区。

西侯度文化和丁村文化遗址表明,在旧石器时代山西已有了人类繁衍生息。

尧、舜、禹都曾在山西境内建都立业。

中国历史上第一个奴隶制国家政权夏朝建立在晋南。

商代,山西是商的主要统治区。

周代,晋国由山西境内崛兴。

晋文公曾为春秋五霸之一。

秦、汉、魏、晋时期,山西在政治、军事、经济、文化等各个方面,都起着举足轻重的作用。

南北朝时期,山西是北朝统治的中心地带,北魏曾以平城(今大同)为都,东魏、北齐曾以晋阳(今太原)为“别都”、“陪都”。

唐太宗李世民起兵太原,建立了大唐王朝,由此,山西被唐太宗认为是“龙兴”之地,封太原为唐王朝的“北都”、“北京”。

宋朝时期,山西是中国北方的主要发达地区。

元代,全国共11个行省,山西与山东、河北,并称为元朝“腹地”,大同、平阳(今临汾)、太原三城则成为黄河流域的著名都会。

一、山西概况山西因居太行山之西而得名。

春秋时期,大部分地区为晋国所有,所以简称“晋”;战国初期,韩、赵、魏三家分晋,因而又称“三晋”。

全省总面积15.6万平方公里,总人口3374.6万人,辖11个地级市,119个县、市、区。

山西地形多为山地丘陵,山区面积占全省总面积的80%以上。

东有太行山,西有吕梁山,西、南以黄河与内蒙、陕西、河南等省区为界,唐代柳宗元称之为“表里山河”。

山西煤矿资源种类多,分布广,储量丰富,截至2006年,已探明储量的有62种。

煤、铝土、耐火粘土、铁矾土、镓的储量居全国各省(区)同种煤矿储量的首位,金矿石(含钛矿)、镁盐、芒硝的储量居第二位,钾长石、钛铁、石灰石、长石、石膏、钴、铜等矿藏的储量也居全国各省(区)的前列。

煤炭是山西省最重要的矿产,储量丰富,地质储量达8700亿吨,2006年保有资源储量为2070.7亿吨,占全国探明储量的30%,是我国煤炭储量最大的省份之一,故有“煤乡”之称。

山西是中华民族发祥地之一,被誉为“华夏文明摇篮”。

“女娲补天”的传说就发生在山西。

华夏民族的始祖黄帝和炎帝都曾在山西活动。

我国上古时代的三个帝王尧、舜、禹均在山西南部建都,为“尧都平阳(今临汾市)”、“舜都蒲坂(今永济市)”、“禹都安邑(今夏县)”。

春秋时期,晋文公重耳是春秋五霸之一。

北魏时,大同(当时称平城)曾作为北魏的都城名重一时。

隋朝末年,李渊父子起兵晋阳(今太原市),继而夺取长安,建立唐朝,后把太原定为大唐帝国的北都。

元末明初,中原连年战乱,灾荒频繁,而山西尤其是晋南一带,经济繁荣,人口稠密,成为明初向外移民的主要地区。

在长达半个世纪的时间内,山西曾向外移民十几次。

洪洞县大槐树是当时一个主要移民站。

全国不少地方流传的“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”,即由此而来。

明清时期,晋商和山西票号崛起,著称中外。

山西具有丰富的民族文化遗产,旅游资源十分丰富。

现存宋、辽、金以前的地面古建筑占全国的70%以上。

山西省情历史人文太原历史(一)引言概述:山西省作为中国五个重要的古文化之一,拥有丰富的历史人文底蕴。

在山西的省会太原,承载着悠久的历史和独特的人文风情。

本文将从几个方面介绍山西省太原市的历史人文背景。

正文:一、太原的地理位置和自然环境1. 太原市位于山西省中部,是山西的政治、经济、文化和交通中心。

2. 太原市处于黄河中游地区,拥有肥沃的黄河流域平原。

3. 太原市四周环山,山水相辅相成,形成了独特的自然风光。

二、太原的历史由来1. 太原这个名称最早可以追溯到公元前305年的战国时期。

2. 太原是古代晋国的都城,也是北方重要的商贾集市。

3. 在历史上,太原属于晋阳郡、太原郡、晋州和太原府等行政单位。

三、太原的历史建筑和遗址1. 太原有许多古代建筑和遗址,如汾河两岸的晋阳城遗址、天龙山石窟等。

2. 晋阳城遗址是晋国都城的遗址,是太原历史文化的重要组成部分。

3. 太庙、大观楼等建筑是太原古代建筑的代表,在历史上留下了深刻的印记。

四、太原的历史名人和文化艺术1. 太原出产了许多历史名人,如史远、孟子、曹雪芹等。

2. 太原的文化艺术表现形式多样,如山西梆子、豫剧、作坊音乐等。

3. 太原的古代文化和艺术形成了丰富多样的传统,为太原人民的日常生活增添了浓厚的文化氛围。

五、太原的历史文化遗产保护和传承1. 太原市重视历史文化遗产的保护和传承,采取了一系列措施,如修缮古建筑、建设和改造博物馆等。

2. 太原市政府组织开展了许多文化活动和节庆,提升了人们对太原历史文化的认知和热爱。

3. 太原市注重将历史文化遗产融入城市的发展规划,将太原打造成一个兼具现代化与古韵相融合的城市。

总结:太原作为山西省的省会城市,具有丰富的历史人文背景。

通过对太原的地理位置和自然环境、历史由来、历史建筑和遗址、历史名人和文化艺术,以及历史文化遗产保护和传承等方面的介绍,我们可以更好地了解并欣赏太原的历史和人文魅力。

太原的独特之处在于其丰厚的历史底蕴和多样的文化遗产,为我们提供了深入了解山西省情的契机。

山西省情山西因居太行山之西而得名。

春秋时期,大部分地区为晋国所有,所以简称“晋”;战国初期,韩、赵、魏三家分晋,因而又称“三晋”。

全省总面积15.6万平方公里,总人口3374.6万人,辖11个地级市,119个县、市、区。

山西地形多为山地丘陵,山区面积约占全省总面积的80%以上。

东有太行山,西有吕梁山,西、南以黄河与内蒙、陕西、河南等省区为界,唐代柳宗元称之为“表里山河”。

山西煤矿资源种类多,分布广,储量丰富,截至2006年,已探明储量的有62种。

煤、铝土、耐火粘土、铁矾土、镓的储量居全国各省(区)同种煤矿储量的首位,金矿石(含钛矿)、镁盐、芒硝的储量居第二位,钾长石、钛铁、石灰石、长石、石膏、钴、铜等矿藏的储量也居全国各省(区)的前列。

煤炭是山西省最重要的矿产,资源丰富,地质储量达8700亿吨,2006年保有资源储量为2070.7亿吨,占全国探明储量的30%,是我国煤炭储量最大的省份之一,故有“煤乡”之称。

山西是中华民族发祥地之一,被誉为“华夏文明摇篮”。

“女娲补天”的传说就发生在山西。

华夏民族的始祖黄帝和炎帝都曾在山西活动。

我国上古时代的三个帝王尧、舜、禹均在山西南部建都,为“尧都平阳(今临汾市)”、“舜都蒲坂(今永济市)”、“禹都安邑(今夏县)”。

春秋时期,晋文公重耳是春秋五霸之一。

北魏时,大同(当时称平城)曾作为北魏的都城名重一时。

隋朝末年,李渊父子起兵晋阳(今太原市),继而夺取长安,建立唐朝,后把太原定为大唐帝国的北都。

元末明初,中原连年战乱,灾荒频繁,而山西尤其是晋南一带,经济繁荣,人口稠密,成为明初向外移民的主要地区。

在长达半个世纪的时间内,山西曾向外移民十几次。

洪洞县大槐树是当时一个主要移民站。

全国不少地方流传的“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”,即由此而来。

明清时期,晋商和山西票号崛起,著称中外。

山西具有丰富的民族文化遗产,旅游资源十分丰富。

现存宋、辽、金以前的地面古建筑占全国的70%以上。

一、山西概况山西因居太行山之西而得名。

春秋时期,大部分地区为晋国所有,所以简称“晋”;战国初期,韩、赵、魏三家分晋,因而又称“三晋”。

全省总面积15.6万平方公里,总人口3374.6万人,辖11个地级市,119个县、市、区。

山西地形多为山地丘陵,山区面积占全省总面积的80%以上。

东有太行山,西有吕梁山,西、南以黄河与内蒙、陕西、河南等省区为界,唐代柳宗元称之为“表里山河”。

山西煤矿资源种类多,分布广,储量丰富,截至2006年,已探明储量的有62种。

煤、铝土、耐火粘土、铁矾土、镓的储量居全国各省(区)同种煤矿储量的首位,金矿石(含钛矿)、镁盐、芒硝的储量居第二位,钾长石、钛铁、石灰石、长石、石膏、钴、铜等矿藏的储量也居全国各省(区)的前列。

煤炭是山西省最重要的矿产,储量丰富,地质储量达8700亿吨,2006年保有资源储量为2070.7亿吨,占全国探明储量的30%,是我国煤炭储量最大的省份之一,故有“煤乡”之称。

山西是中华民族发祥地之一,被誉为“华夏文明摇篮”。

“女娲补天”的传说就发生在山西。

华夏民族的始祖黄帝和炎帝都曾在山西活动。

我国上古时代的三个帝王尧、舜、禹均在山西南部建都,为“尧都平阳(今临汾市)”、“舜都蒲坂(今永济市)”、“禹都安邑(今夏县)”。

春秋时期,晋文公重耳是春秋五霸之一。

北魏时,大同(当时称平城)曾作为北魏的都城名重一时。

隋朝末年,李渊父子起兵晋阳(今太原市),继而夺取长安,建立唐朝,后把太原定为大唐帝国的北都。

元末明初,中原连年战乱,灾荒频繁,而山西尤其是晋南一带,经济繁荣,人口稠密,成为明初向外移民的主要地区。

在长达半个世纪的时间内,山西曾向外移民十几次。

洪洞县大槐树是当时一个主要移民站。

全国不少地方流传的“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”,即由此而来。

明清时期,晋商和山西票号崛起,著称中外。

山西具有丰富的民族文化遗产,旅游资源十分丰富。

现存宋、辽、金以前的地面古建筑占全国的70%以上。

山西省情概况自然地理一、位置山西省地处我国华北西部的黄土高原地带,东邻河北,西界陕西,南接河南,北连内蒙古自治区。

山西的地理坐标为北纬34°36′——40°44′,东经110°15′——114°32′。

山西东有巍巍太行山作天然屏障,西、南以滔滔黄河为堑,北抵绵绵长城脚下。

因外河而内山,故有“表里山河”的美称。

二、面积、地形山西省南北长680多公里,东西宽380多公里,总面积15.63万平方公里。

从地图上看,其轮廓呈由东北斜向西南的平行四边形。

山西地形较为复杂,境内有山地、丘陵、高原、盆地、台地等多种地貌类型,整个地貌是被黄土广泛覆盖的山地型高原,大部分在海拔1000米至2000米之间。

最高点为五台山的北台叶斗峰,海拔3058米,最低点在垣曲县境西阳河入黄河处,海拔仅180米。

三、主要山脉、河流东有太行山,西有吕梁山,北有恒山、五台山,南有中条山,中有太岳山。

主要河流有黄河、海河两大水系。

境内有大小河流1000多条,其中流域面积大于100平方公里的有240条,大于4000平方公里、河长在150公里以上的有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河。

汾河最长,全长659公里。

被称为中华民族文化摇篮的黄河,北自偏关县老牛湾入境,飞流直下,一泻千里,抵芮城县风陵渡而东折,南至垣曲县碾盘沟出境,途经偏关、河曲、保德、兴县、临县、柳林、石楼、永和、大宁、吉县、乡宁、河津、万荣、临猗、永济、芮城、平陆、夏县、垣曲19个县的560个村庄,流程965公里,沿途有偏关河、县川河、朱家川河、岚猗河、蔚汾河、湫水河、三川河、昕水河、鄂水河、汾河、涑水河、沁河、丹河等支流源源注入。

四、气候特征山西地形多样,高差悬殊,因而既有纬度地带性气候,又有明显的垂直变化。

山西地处中纬度,距海不远,但因山脉屏障,夏季风影响不大,属于暖温带、温带大陆性气候。

年平均气温在—4°——14℃之间。

山西省情概况自然地理一、位置山西省地处我国华北西部的黄土高原地带,东邻河北,西界陕西,南接河南,北连内蒙古自治区。

山西的地理坐标为北纬34°36′——40°44′,东经110°15′——114°32′。

山西东有巍巍太行山作天然屏障,西、南以滔滔黄河为堑,北抵绵绵长城脚下。

因外河而内山,故有“表里山河”的美称。

二、面积、地形山西省南北长680多公里,东西宽380多公里,总面积15.63万平方公里。

从地图上看,其轮廓呈由东北斜向西南的平行四边形。

山西地形较为复杂,境内有山地、丘陵、高原、盆地、台地等多种地貌类型,整个地貌是被黄土广泛覆盖的山地型高原,大部分在海拔1000米至2000米之间。

最高点为五台山的北台叶斗峰,海拔3058米,最低点在垣曲县境西阳河入黄河处,海拔仅180米。

三、主要山脉、河流东有太行山,西有吕梁山,北有恒山、五台山,南有中条山,中有太岳山。

主要河流有黄河、海河两大水系。

境内有大小河流1000多条,其中流域面积大于100平方公里的有240条,大于4000平方公里、河长在150公里以上的有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河。

汾河最长,全长659公里。

被称为中华民族文化摇篮的黄河,北自偏关县老牛湾入境,飞流直下,一泻千里,抵芮城县风陵渡而东折,南至垣曲县碾盘沟出境,途经偏关、河曲、保德、兴县、临县、柳林、石楼、永和、大宁、吉县、乡宁、河津、万荣、临猗、永济、芮城、平陆、夏县、垣曲19个县的560个村庄,流程965公里,沿途有偏关河、县川河、朱家川河、岚猗河、蔚汾河、湫水河、三川河、昕水河、鄂水河、汾河、涑水河、沁河、丹河等支流源源注入。

四、气候特征山西地形多样,高差悬殊,因而既有纬度地带性气候,又有明显的垂直变化。

山西地处中纬度,距海不远,但因山脉屏障,夏季风影响不大,属于暖温带、温带大陆性气候。

年平均气温在—4°——14℃之间。

山西省情知识点(二)引言概述:山西省是中国的一个省份,位于中国的北部。

山西省有着丰富的历史和文化遗产,也是中国著名的能源基地。

本文将重点介绍山西省的经济发展、文化特色、自然风光、民俗传统和名胜古迹。

正文内容:一、经济发展1. 山西省的主要经济支柱是煤炭工业,该省拥有大量的煤矿资源。

2. 除了煤炭工业,山西省还发展了冶金、化工、能源装备制造等传统工业。

3. 近年来,山西省积极推动绿色发展,发展新能源和高技术产业。

二、文化特色1. 山西省拥有悠久的历史,文化底蕴深厚,尤其以晋文化和黄河文明闻名。

2. 山西省的传统艺术形式包括山西梆子、山西皮影戏等,这些艺术形式具有独特的韵味。

3. 山西省还有许多传统民俗活动,如皮球、腰鼓等,这些活动富有地方特色。

三、自然风光1. 山西省地处黄土高原,拥有独特的地貌景观,如平遥古城、壶口瀑布等。

2. 山西省还拥有许多名山大川,如五台山、黄河大峡谷等,这些山川美景吸引了众多游客。

3. 山西省还有许多自然保护区和森林公园,保护了丰富的生物多样性。

四、民俗传统1. 山西省的民俗传统丰富多样,各地有不同的民俗风情,如太原的水袖舞、晋城的小曲等。

2. 山西省的农耕文化也是其民俗传统的重要组成部分,如农历的庙会和农民音乐等。

3. 山西省还有许多民间工艺品和传统手工艺,如剪纸、泥塑等,这些手工艺品体现了山西人民的智慧和才艺。

五、名胜古迹1. 山西省拥有许多历史悠久的古建筑,如恒山木塔、大同木塔等,这些木塔被誉为中国古代木结构建筑的瑰宝。

2. 山西省还有许多古寺庙,如云岗石窟、灵岩寺等,这些寺庙保存了丰富的佛教文化。

3. 山西省的古城镇也是其名胜古迹的重要组成部分,如平遥古城、山西省博物馆等,这些古城镇保存了许多历史遗迹。

总结:山西省作为中国的重要省份,经济发展迅猛,拥有丰富的文化和自然资源。

山西省的经济以煤炭工业为主,同时也积极推动绿色发展。

山西省的文化特色丰富多样,拥有悠久的历史和独特的艺术形式。

山西省情本学期《山西省情》这门课程,几位老师对于山西的历史文化介绍给我留下了非常深刻的映像,这门课程的学习让我深深领略到了山西这个有着灿烂历史的文化发源地的魅力。

山西以地处太行山之西而得名。

春秋战国时期属晋国地,故简称晋。

公元前 453年,赵、魏、韩三分晋国,故又别称“三晋”。

山西地处黄河中游地带,在中国古代发展史上占有重要地位,是中华民族的主要发祥地和中国古代文明、灿烂文化的主要发源地之一。

早在 100万年前,中华民族的祖先就在这里劳动、生息和繁衍,大约在五六千年前,已经进入母系氏族社会的繁荣时期。

这有广泛分布在晋南汾河、浍河、涑水河流域的大量新石器时代文化遗址作为见证。

到四五千年前,山西又成为黄河中下游龙山文化的重要集中地之一。

相传,华夏民族的开山始祖黄帝,曾把山西这一带作为他带领黄河流域人民战天斗地的主要地区。

中国史前的三位伟人尧、舜、禹,也都在山西建都立业。

尧都平阳,在今临汾一带;舜都蒲坂,在今永济一带;禹都安邑,在今夏县一带。

中国的第一个王朝夏,就在今晋南、豫西一带。

商代,山西是其主要统治区。

周代,晋国由山西境内崛兴,晋文公曾为春秋五霸之一。

秦、汉、魏、晋时期,山西在政治、军事、经济、文化等各个方面,都起着举足轻重的作用。

南北朝时期,山西是北朝统治的中心地带,而且北魏曾以平城(今大同市)为都,之后的东魏、北齐,也曾以晋阳(今太原)为“别都”、“陪都”,这对促进山西的发展起了积极的作用。

唐代,由于山西是唐高祖李渊创建帝业的发祥地,所以李家父子不仅根据这一点立国号为“唐”,而且还一直把山西作为唐朝的腹脏地区,封太原为唐王朝的“北都”、“北京”。

有唐一代,山西一直以其特殊的地位和发达的经济、文化,称著于世。

到五代十国时期,山西仍然对中国北方的政治、军事形势,起着决定性的作用。

正因为这样,后唐、后晋、后汉、北汉的统治者,才都能凭借雄踞山西而登上皇位(详细情况情看《唐末五代的山西》)。

宋代,山西进一步繁荣。

山西省省情一、概况山西地处华北地区西部,黄土高原东翼,总面积为15.63万平方公里,约占全国总面积的1.6%。

境界轮廓略呈现由东北斜向西南的平行四边形。

东有巍巍太行山作天然屏障,与河北省为邻;西、南皆以涛涛黄河为堑,与陕西省河南省相望;北跨绵绵内长城,与内蒙古自治区毗连。

山西是中华民族的最早发祥地之一。

芮城西河度文化与云南的元谋猿人属于同期,说明在250万年以前,山西已经有了最早的原始人类。

在山西境内共有旧石器遗址200多处,新石器遗址500多处,考古资料表明,约在10万年以前,在汾河两岸和现在的大同、朔州一带,已经出现了比较集中的原始人群和村落。

约在28000年以前,以原始共产制经济为特点的母系氏族公社已经确立。

在我国古代文献中,有不少关于原始公社的传说,部落联盟中尧、舜、禹都在山西境内建过都“尧都平阳(今临汾市)、舜都蒲坂(今永济县)、禹都安邑(今夏县)”,现在临汾城南还有尧庙,城东有尧陵,沁水以南有舜王坪。

《禹贡》说夏禹治水“导河积石,至于龙门”,龙门又叫禹门口,在山西河津县西北和陕西韩城县东北。

春秋时期,山西境内主要的诸侯封国是“晋”。

公元前453年发生了晋阳之战,赵、魏、韩三家联合消灭了智氏,三分晋国,史称“三家分晋”,所以山西又称“三晋”。

隋末,任隋韩河东道抚尉太原留守职务的李渊,在他儿子李世民和晋阳令刘文静等策划下,从太原起兵3万反隋,建立唐朝,把晋阳城定为北都。

山西是中华文明发祥地之一,春秋时为晋国,故简称晋。

悠久的历史留下众多的文化遗产,加上复杂的地形地貌、河流山川形成的自然景观,旅游资源十分丰富。

山西现存的古建筑居全国之首,列为国家重点保护的有50处,省级400多处。

四大佛教圣地之一的五台山,寺庙群集千年之萃。

其中,以我国现存最古的木构建筑南禅寺。

集北魏至清代多种建筑为一体的佛光寺及显通寺,塔院舍利塔最为有名;建于北魏的恒山悬空寺悬于悬崖峭壁之上,以惊险奇特著称;太原的晋祠是形式多样的古建筑荟萃的游览胜地;平遥古城是全国现存三座古城之一,被列为世界文化遗产名录;芮城永乐宫是典型的元代道观建筑群,宫内壁画是我国绘画艺术的珍品;永济普救寺是《西厢记》。