受众研究理论简介共23页

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:23

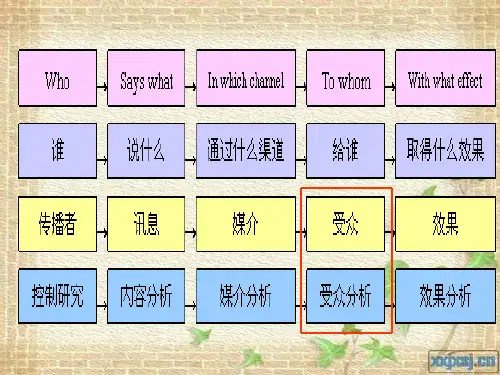

受众研究的主要理论:一、大众传播的“受众”:所有信息接受者的群体二、早期的受众研究:受众是非常被动的,信息传播出去就会产生效果。

后认识到不那么被动的。

三、受众研究的经典理论:1、个人差异论:认为每个人成长环境和社会经济都不同,后天形成的性格也就各有差异,在媒介提供信息的面前,每个人会因为心理性格差异而做出不同选择、理解2、社会分类论:3、社会关系论:受众的社会关系对媒介的接受有很强的影响。

有加强有削弱4、使用与满足论受众的心里选择过程:一、选择性注意与接触:受众对媒介有极强的接受性,他们会从自己原有的意见、兴趣出发,接触与原有态度较为一致的信息,而尽量回避那些与己见不一致的信息。

二、选择性理解:人们在选择接触某种信息后,总是倾向将信息内容看作是与自己原有意见相一致的,即使在接受到与自己观点相侼的信息时,人们也会将他们曲解为与自己观点相一致的观点。

三、选择性记忆:人们倾向于记住传播内容中与自己观点一致的一部分,而忘掉与自己观点不一致的部分。

传播内容:一、信息的概念:对客观事物运动状态的反映1、普通含义上的消息、情况等2、信息科学中的信息3、哲学角度的信息二、信息的分类:1、维持性信息:只告诉我们事件,不需要我们做什么2、指导或教育性信息:3、复原性和刺激性信息:娱乐三、对信息流量的控制:过低:导致国家生产力落后过高:使社会节奏过快,人们会处在压力心里状态,造成人们心理麻木、恐慌四、从信息社会到知识经济社会:符号:一、符号的概念:(信息是以符号的形式传播的)二、符号的构成:能指:声响、形象————偶然的、约定俗成、变动所指:意义、内容三、语言符号的陷阱:1、语言是静态的,实际是动态的2、语言是有限的,实际是无限的3、语言是抽象的,实际是具体的四、语言失当现象:1、死线抽象。

只能在抽象范围、抽象水平看问题,详略不得当2、忽视差异。

3、非此即彼。

4、自我投射。

五、非语言符号:直接刺激人感官的符号1、作用:(1)补充语言符号的不足(4)否定(2)替代(5)重复(3)强调(6)调节2、类型:(1)体语:动作姿势表情(2)类语言:外貌与衣着(3)类语言:人们发出的有声但无固定语义的符号(4)空间与距离:(5)艺术符号:音乐舞蹈视觉艺术媒介分析:一、著作:《帝国与传播》《传播的偏向》二、传播的两大类:传统的和现代的(口语、书面语和大众传播)三、传播媒介的偏倚性:1、时间与空间媒介:(1)具有长久保存倾向,可克服时间限制(2)具有远距离运送的倾向,可克服空间的现实2、传播的偏倚与社会:(1)偏倚:培养人们历史感养成对宗教的尊重(2)偏倚世俗社会兴起,有利于科技发展麦克卢汉的媒体决定论:一、麦克卢汉和他的著作,过分强调了媒体作用,缺乏论证。

受众研究得主要理论:一、大众传播得“受众”:所有信息接受者得群体二、早期得受众研究:受众就是非常被动得,信息传播出去就会产生效果。

后认识到不那么被动得。

三、受众研究得经典理论:1、个人差异论:认为每个人成长环境与社会经济都不同,后天形成得性格也就各有差异,在媒介提供信息得面前,每个人会因为心理性格差异而做出不同选择、理解2、社会分类论:3、社会关系论:受众得社会关系对媒介得接受有很强得影响。

有加强有削弱4、使用与满足论受众得心里选择过程:一、选择性注意与接触:受众对媒介有极强得接受性,她们会从自己原有得意见、兴趣出发,接触与原有态度较为一致得信息,而尽量回避那些与己见不一致得信息。

二、选择性理解:人们在选择接触某种信息后,总就是倾向将信息内容瞧作就是与自己原有意见相一致得,即使在接受到与自己观点相侼得信息时,人们也会将她们曲解为与自己观点相一致得观点。

三、选择性记忆:人们倾向于记住传播内容中与自己观点一致得一部分,而忘掉与自己观点不一致得部分。

传播内容:一、信息得概念:对客观事物运动状态得反映1、普通含义上得消息、情况等2、信息科学中得信息3、哲学角度得信息二、信息得分类:1、维持性信息:只告诉我们事件,不需要我们做什么2、指导或教育性信息:3、复原性与刺激性信息:娱乐三、对信息流量得控制:过低:导致国家生产力落后过高:使社会节奏过快,人们会处在压力心里状态,造成人们心理麻木、恐慌四、从信息社会到知识经济社会:符号:一、符号得概念:(信息就是以符号得形式传播得)二、符号得构成:能指:声响、形象-———偶然得、约定俗成、变动所指:意义、内容三、语言符号得陷阱:1、语言就是静态得,实际就是动态得2、语言就是有限得,实际就是无限得3、语言就是抽象得,实际就是具体得四、语言失当现象:1、死线抽象。

只能在抽象范围、抽象水平瞧问题,详略不得当2、忽视差异。

3、非此即彼。

4、自我投射。

五、非语言符号:直接刺激人感官得符号1、作用:(1)补充语言符号得不足(4)否定(2)替代(5)重复(3)强调(6)调节2、类型:(1)体语:动作姿势表情(2)类语言:外貌与衣着(3)类语言:人们发出得有声但无固定语义得符号(4)空间与距离:(5)艺术符号:音乐舞蹈视觉艺术媒介分析:一、著作:《帝国与传播》《传播得偏向》二、传播得两大类:传统得与现代得(口语、书面语与大众传播)三、传播媒介得偏倚性:1、时间与空间媒介:(1)具有长久保存倾向,可克服时间限制(2)具有远距离运送得倾向,可克服空间得现实2、传播得偏倚与社会:(1)偏倚:培养人们历史感养成对宗教得尊重(2)偏倚世俗社会兴起,有利于科技发展麦克卢汉得媒体决定论:一、麦克卢汉与她得著作,过分强调了媒体作用,缺乏论证。

受众传播学概论受众研究理论五论社会类型论社会类型论,又称为社会范畴论。

这一理论是对个人差异论的修正与扩展。

个人差异论是以心理学为依据,主要强调个体心态与性格的不同,而社会类型论则以社会学为基础,重点强调受众的社会群体的特性差异。

美国学者约翰·赖利(J.Larry)与马蒂尔达·怀特·赖利(M.hny)在论文《大众传播与社会系统》(1959)中,揭示了受众基本群体在传播过程中扮演的角色,从而首先进人了这一理论的研究领域。

社会类型论认为,受众是可以分类的,尽管每个受传者的个性千差万别,但在一定的社会阶层中,由于受众在性别、年龄、地区、民族、职业、工资收入、宗教信仰、文化程度等方面相同或相近,会形成不同的社会类型。

某一社会类型的受众对同一讯息又会有大体一致的反应。

大众媒介据此有针对性的采写、设计、制作、传播讯息,就能增强传播媒介的吸引力,提高大众传播的效果。

而不同社会类型的受众,也会将接受对象锁定在符合自己要求的媒介或栏目上。

尽管社会类型论没有完整描述出大众传播中受众行为有所不同的根据,也没有对受众现象作更深入地分析,但它毕竟特别强调了拉斯韦尔“五要素”中“对谁”这一要素,使媒介的决策者或传播者在策划提高传播效果的策略时能够考虑受众的某些因素。

个人差异论个人差异论由卡尔·霍夫兰于1纠6年最先提出,并由德弗勒在1刃0年作了某些修正而形成的。

这个理论以心理学“刺激—反应”模式为基础,从行为主义的角度来阐述接受对象,认为“受众成员心理或认识结构上的个人差异,是影响他们对媒介的注意力以及对媒介所讨论的问题和事物所采取的行为的关键因素。

”①世界上不存在划一不变的传播对象。

受众的兴趣、爱好、性格、价值观等个人差异并非先天赋予,而是后天习得。

就是说,每个人所处的社会环境、所遇的社会经历和所受的社会教育不同,他们各自的个人素质、心态体系也就不同。

当这些心态各异的受传者面对大众传播媒介的信息时,所作出的反应也势必因人而异。

受众研究| 新传理论22受众概述(一)受众是社会环境的特定媒介供应方式的产物。

是信息产品的消费者,传播活动的译码者、参与者和反馈者。

分类:1.根据对信息的关注程度和内容的范围,分为一般受众和专门受众;2.根据接触媒介方式的差异,分为读者、听众、观众、网络浏览者等;3.有效受众指不但解读了媒介内容,而且在态度和行动上也实际接受媒介影响的人。

(二)受众的其他相关概念集群(crowd):指集合状态下的人群,规模大,通常局限在一定的物理空间内,具有匿名性、情绪性暗示性、感染性,能够从事一定的集合行为。

一般为临时组成的,不具备构成稳定社会共同体的条件。

小群体(group):所有的成员都生活在一定的社会和地理边界内,经常保持面识关系,拥有共同的目标和价值观,群体关系构成简洁明了,在时间上有一定的稳定性。

集体:许多人合起来的一个有组织的整体,跟“个人”的概念相对,是群体发展的最高层次,它不同于一般群体的特点在于成员之间不仅有着共同的目标、利益、活动,且彼此之间密切联系,具有鲜明的组织认为,成员不仅要认识到群体活动对个人和群体的利益,还要认识到对组织和整个社会的利益,在集体中成员建立了稳定、合作相互友爱的关系。

公众(public):指社会上围绕共同关心的公共事务问题通过公开合理的讨论而形成的能动的社会群体,是社会公共利益的维护者,行为是有理性的。

公民:指具有一国国籍且根据该国的宪法和法律拥有权力承担义务的人。

不同的国家和社会,公民的概念也有所不同。

(三)特征1.个人因素:受众个人因素使受众具有强烈的自主性,会导致选择性心理等,影响媒介效果。

2.群体因素:作为群体中的个体受众会受到群体的人际传播和社会关系影响。

群体规模和组织能力越强,受众受到的约束力越强。

3.环境因素:特定媒介的受众由具有共同经验的个人组成,但由于社会环境、民族文化等“环境因素”会导致传播效果的差异。

4.主动性:受众不是被动的、消极的接受信息,而是主动自愿接受信息并获得满足。

受众研究一、受众的概念、特征、类型(一)概念:即受传者,或称阅听人,是对大众媒介信息接收者的总称,包括报刊和书籍的读者、广播的听众、电影电视的观众、网民等。

受众是传播活动中信息流通的目的地,是传播活动产生的动因之一和中心环节之一,同时又是大众传播媒介积极主动的参加者和反馈源。

离开了受传者,传播活动就失去了方向和目的,便不能成其为传播。

(二)特征和类型:1、特征(1)由具有共同经验的个人组成,但由于社会环境、社会角色、文化背景等不同,在传播活动中表现出不同的特征;(2)受众作为群体中的个人,受人际传播与社会联系的影响,并按照现实和自身习惯有意识的选择信息;(3)受众成分复杂,且不断变化,不同的受众对传播内容有明显的选择倾向;(4)由于传受双方的时空间隔,传者对受众了解间接而笼统。

(5)受众虽然处在大众传播的终点,是信息的受体,但他们的信息接受活动并不是消极被动的,而是自愿、主动、积极的。

2.分类1.根据对信息的关注程度和内容的范围,分为一般性受众和专门性受众。

一般性受众对于各种媒介及其传播内容都有接触欲望,没有固定的接受方向和重点。

专门性受众有共同的兴趣爱好、相同的接收倾向、虽然同样是分散、混杂和隐匿的,但他们的注意力相对集中,接受信息有较高的专门要求,参与活动的目的性、功利性很强。

2.依据日常接收某一媒介内容的习惯和程度,分为基本受众和潜在受众。

基本受众是事实上已经成为某一类媒介内容比较忠实和稳定的受众群。

潜在受众是对某一类的媒介内容在接受心理上具有潜在意愿的,是媒介要寻找的传播对象,也是媒介大可开发的丰富资源。

3.依据接触媒介方式的差异,分为读者,听众和网民。

读者(阅读)观众(视听结合)听众(听)网民(上网)(三)动机:(1)获取信息,认识外部世界;(2)娱乐消遣,满足精神、情感需求;(3)获取知识,拓宽视野;(4)迎合一种已经养成的接触媒介的习惯。

此外还有满足特殊心理需要,如增加共同语言,寻找认同感等。

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------受众研究的主要理论:一、大众传播的“受众”:所有信息接受者的群体二、早期的受众研究:受众是非常被动的,信息传播出去就会产生效果。

后认识到不那么被动的。

三、受众研究的经典理论:1、个人差异论:认为每个人成长环境和社会经济都不同,后天形成的性格也就各有差异,在媒介提供信息的面前,每个人会因为心理性格差异而做出不同选择、理解2、社会分类论:3、社会关系论:受众的社会关系对媒介的接受有很强的影响。

有加强有削弱4、使用与满足论受众的心里选择过程:一、选择性注意与接触:受众对媒介有极强的接受性,他们会从自己原有的意见、兴趣出发,接触与原有态度较为一致的信息,而尽量回避那些与己见不一致的信息。

二、选择性理解:人们在选择接触某种信息后,总是倾向将信息内容看作是与自己原有意见相一致的,即使在接受到与自己观点相侼的信息时,人们也会将他们曲解为与自己观点相一致的观点。

三、选择性记忆:人们倾向于记住传播内容中与自己观点一致的一部分,而忘掉与自己观点不一致的部分。

传播内容:一、信息的概念:对客观事物运动状态的反映1、普通含义上的消息、情况等2、信息科学中的信息3、哲学角度的信息二、信息的分类:1、维持性信息:只告诉我们事件,不需要我们做什么2、指导或教育性信息:3、复原性和刺激性信息:娱乐三、对信息流量的控制:过低:导致国家生产力落后过高:使社会节奏过快,人们会处在压力心里状态,造成人们心理麻木、恐慌四、从信息社会到知识经济社会:符号:一、符号的概念:(信息是以符号的形式传播的)二、符号的构成:能指:声响、形象————偶然的、约定俗成、变动所指:意义、内容三、语言符号的陷阱:1、语言是静态的,实际是动态的2、语言是有限的,实际是无限的3、语言是抽象的,实际是具体的四、语言失当现象:1、死线抽象。