王澍“瓦山”设计地丰富差异性(含设计图纸)

- 格式:doc

- 大小:22.90 KB

- 文档页数:13

王澍瓦山设计的丰富差异性含设计图纸Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】王澍:“瓦山”设计的丰富差异性(含设计图纸)瓦山:中国美术学院象山校区专家接待中心设计单位:业余建筑工作室建筑师/:王澍陆文宇地点:浙江杭州基地面积 7500㎡建筑面积 6200㎡结构形式:钢筋混凝土框架与局部钢结构,夯土围护墙体,木结构主要材料:竹胶模板混凝土,回收瓦及缸爿,生土,松木总平面:一层平面:二层平面:隔岸望瓦山中段:隔岸望瓦山西尾:从瓦山顶上山道远望:从瓦山顶上山道回望象山:隔岸望瓦山腹内:瓦山中小憩处:瓦山北侧:瓦山北侧局部:瓦山西尾休憩处:瓦山中腹木拱洞:瓦山西尾木构架:从象山山腰俯瞰瓦山西尾:节点详图:屋顶木屋架结构平面:瓦山中腹跌水池:瓦山中腹院落回廊:瓦山西尾内部的洞:瓦山缝隙:隔岸问山——一种聚集丰富差异性的建筑类型学闲来读元黄公望“山水画论”,其中特别强调:论一张山水画的好坏,最要紧是这画要有一个能点题破题的名字。

初读时,我多少觉得不以为然。

一张好画的层层深意,岂是一个名字可以涵盖,况且画非文章,它首先是一个纯粹的直观对象,它的那种实存状态,甚至无法命名。

俯瞰瓦山屋顶“瓦山”来源有意思的是,如何给这个房子命名。

我做方案的时候,给的名字是“瓦山”,和陆文宇讨论方案,她也觉得这名字有意思。

我想凡是到过现场的,都立即能体会到这名字的直接用意。

房子的屋顶既大又长且阔,从东面入口看,如一山迫前,那顶上的青黑小瓦几乎是铺天盖地的。

这房子的原址,学院曾利用一处旧仓库开过餐厅,菜的种类多而又价廉,临河有大院子,可以边吃边晒太阳,很受师生们喜欢,餐厅的名字就叫“水岸边”。

我其实很留恋这个旧名的。

房子快建成时,院长许江很有兴致为这个新房子取名,就定下个“水岸山居”的名,现在对内对外,学院都用这个名字称呼。

而我的一个研究生,写了篇毕业论文,探讨浙江村落的水口,也谈到这个房子,文章的题目是“隔岸问村”,我觉得也很切中这个房子被隐含的一层内质:游过其内部的人可能都隐隐有体会,这根本就不是一个房子,这是在一个屋顶下覆盖的一个村子。

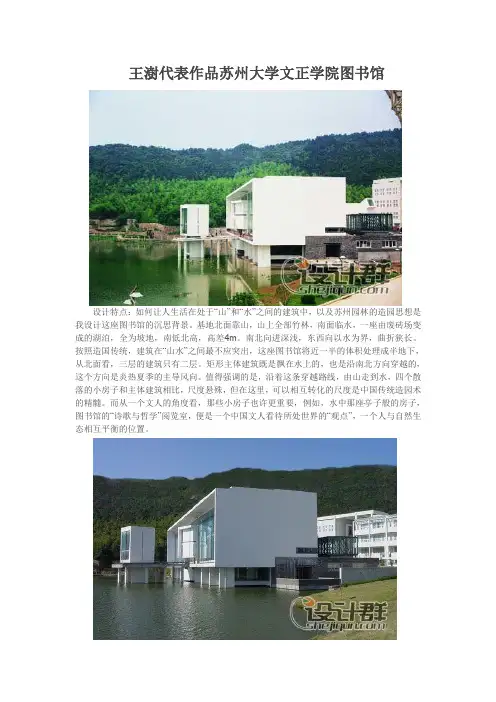

王澍代表作品苏州大学文正学院图书馆

设计特点:如何让人生活在处于“山”和“水”之间的建筑中,以及苏州园林的造园思想是我设计这座图书馆的沉思背景。

基地北面靠山,山上全部竹林,南面临水,一座由废砖场变成的湖泊,全为坡地,南低北高,高差4m。

南北向进深浅,东西向以水为界,曲折狭长。

按照造国传统,建筑在“山水”之间最不应突出,这座图书馆将近一半的体积处理成半地下,从北面看,三层的建筑只有二层。

矩形主体建筑既是飘在水上的,也是沿南北方向穿越的,这个方向是炎热夏季的主导风向。

值得强调的是,沿着这条穿越路线,由山走到水,四个散落的小房子和主体建筑相比,尺度悬殊,但在这里,可以相互转化的尺度是中国传统造园术的精髓。

而从一个文人的角度看,那些小房子也许更重要,例如,水中那座亭子般的房子,图书馆的“诗歌与哲学”阅览室,便是一个中国文人看待所处世界的“观点”,一个人与自然生态相互平衡的位置。

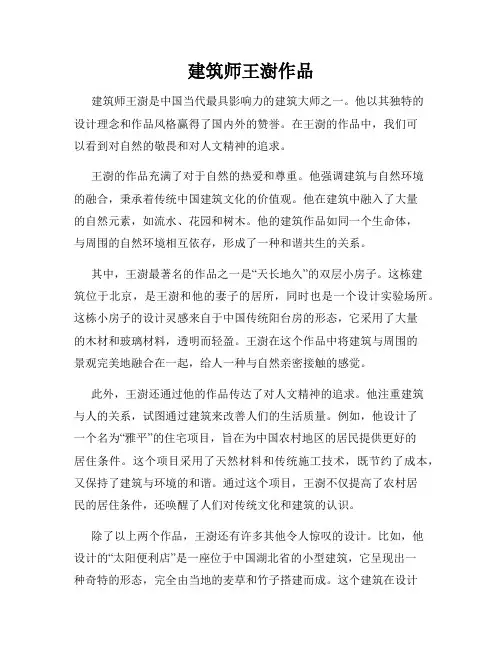

建筑师王澍作品建筑师王澍是中国当代最具影响力的建筑大师之一。

他以其独特的设计理念和作品风格赢得了国内外的赞誉。

在王澍的作品中,我们可以看到对自然的敬畏和对人文精神的追求。

王澍的作品充满了对于自然的热爱和尊重。

他强调建筑与自然环境的融合,秉承着传统中国建筑文化的价值观。

他在建筑中融入了大量的自然元素,如流水、花园和树木。

他的建筑作品如同一个生命体,与周围的自然环境相互依存,形成了一种和谐共生的关系。

其中,王澍最著名的作品之一是“天长地久”的双层小房子。

这栋建筑位于北京,是王澍和他的妻子的居所,同时也是一个设计实验场所。

这栋小房子的设计灵感来自于中国传统阳台房的形态,它采用了大量的木材和玻璃材料,透明而轻盈。

王澍在这个作品中将建筑与周围的景观完美地融合在一起,给人一种与自然亲密接触的感觉。

此外,王澍还通过他的作品传达了对人文精神的追求。

他注重建筑与人的关系,试图通过建筑来改善人们的生活质量。

例如,他设计了一个名为“雅平”的住宅项目,旨在为中国农村地区的居民提供更好的居住条件。

这个项目采用了天然材料和传统施工技术,既节约了成本,又保持了建筑与环境的和谐。

通过这个项目,王澍不仅提高了农村居民的居住条件,还唤醒了人们对传统文化和建筑的认识。

除了以上两个作品,王澍还有许多其他令人惊叹的设计。

比如,他设计的“太阳便利店”是一座位于中国湖北省的小型建筑,它呈现出一种奇特的形态,完全由当地的麦草和竹子搭建而成。

这个建筑在设计中融入了灵感来自人们对太阳的崇拜,同时也追求了建筑与自然的和谐。

除了以上作品外,王澍还有许多其他精彩的设计,有些是建筑,有些是景观,有些是装置。

他的作品不仅在中国国内崇受推崇,在国际建筑界也非常有影响力。

他的设计理念和作品风格带有浓厚的中国特色,同时也具有全球化的视野。

综上所述,建筑师王澍以其独特的设计理念和作品风格在建筑界赢得了广泛的赞誉。

他通过建筑与自然的融合和对人文精神的追求,为我们展示了一个与自然共生、人文兼容的理想建筑空间。

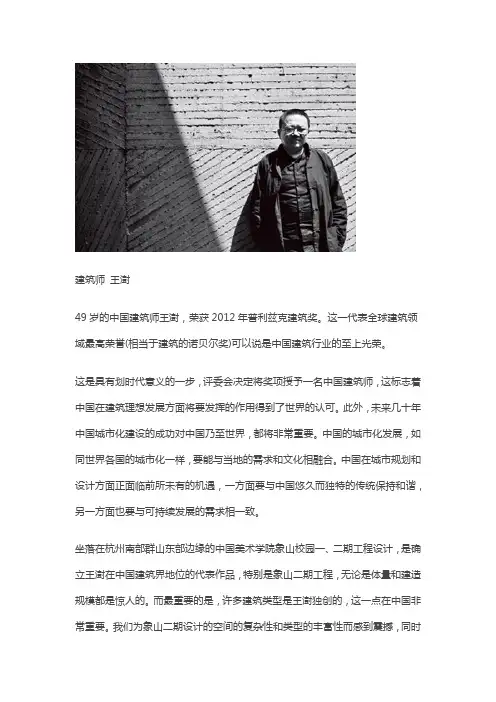

建筑师王澍

49岁的中国建筑师王澍,荣获2012年普利兹克建筑奖。

这一代表全球建筑领域最高荣誉(相当于建筑的诺贝尔奖)可以说是中国建筑行业的至上光荣。

这是具有划时代意义的一步,评委会决定将奖项授予一名中国建筑师,这标志着中国在建筑理想发展方面将要发挥的作用得到了世界的认可。

此外,未来几十年中国城市化建设的成功对中国乃至世界,都将非常重要。

中国的城市化发展,如同世界各国的城市化一样,要能与当地的需求和文化相融合。

中国在城市规划和设计方面正面临前所未有的机遇,一方面要与中国悠久而独特的传统保持和谐,另一方面也要与可持续发展的需求相一致。

坐落在杭州南部群山东部边缘的中国美术学院象山校园一、二期工程设计,是确立王澍在中国建筑界地位的代表作品,特别是象山二期工程,无论是体量和建造规模都是惊人的。

而最重要的是,许多建筑类型是王澍独创的,这一点在中国非常重要。

我们为象山二期设计的空间的复杂性和类型的丰富性而感到震撼,同时

他把校园设计成一个向农村开放的建筑群,建筑本身的运动曲线和丘陵的起伏相呼应,它在视觉上形成一条纽带,回廊和走廊像蛇一样穿梭在建筑的内与外,好像是加强了建筑的呼吸。

今天我们带来了中国美术学院象山校园的手绘图以供大家欣赏:

象山校区手绘图(一)

象山校区手绘图(二)

象山校区手绘图(三)

象山校区手绘图(四)

另附:威尼斯第十届国际建筑展双年展中国馆-瓦园/王澍手稿。

王澍三合宅案例分析

在四方当代艺术湖区内,坐落着一座由中国著名建筑师王澍设计的“三合宅”,这个三面围合一面开敞的建筑,在空间上是内聚和封闭性的,在形态上保持建筑与空间的连续性,这种连续性不仅在于建筑本身,也体现在建筑与城市的关系上,是设计者对于“中国房子”范型的一次具体的操作。

它的显现与修正来源于具体的功能与构造问题的思考,例如屋面的做法,为了解决雨水的排泄,双曲面就是一种自然的选择,在这里,造型的考虑是次要的。

在周围环境映衬下的“三合宅”房子的基本状态“睡着了”,建筑师引入了“席居”的生活制度。

房子与居者同为“梦游者”。

空间形态与人的身体做缓慢、沉重、颠簸着的却没有中断的移动。

房子中间围着一方浅池,水波、睡者、房子互相荡漾。

温暖的目光看着周围世界的流衍。

混凝土屋顶下的侧入口材料方面使用了产自苏州的水磨清砖贴

面以及切割打磨的大青砖等传统材料。

整体呈现了和谐自然的一派禅境。

王澍瓦山设计的丰富差异性含设计图纸集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]王澍:“瓦山”设计的丰富差异性(含设计图纸)瓦山:中国美术学院象山校区专家接待中心设计单位:业余建筑工作室建筑师/:王澍陆文宇地点:浙江杭州基地面积 7500㎡建筑面积 6200㎡结构形式:钢筋混凝土框架与局部钢结构,夯土围护墙体,木结构主要材料:竹胶模板混凝土,回收瓦及缸爿,生土,松木总平面:一层平面:二层平面:隔岸望瓦山中段:隔岸望瓦山西尾:从瓦山顶上山道远望:从瓦山顶上山道回望象山:隔岸望瓦山腹内:瓦山中小憩处:瓦山北侧:瓦山北侧局部:瓦山西尾休憩处:瓦山中腹木拱洞:瓦山西尾木构架:从象山山腰俯瞰瓦山西尾:节点详图:屋顶木屋架结构平面:瓦山中腹跌水池:瓦山中腹院落回廊:瓦山西尾内部的洞:瓦山缝隙:隔岸问山——一种聚集丰富差异性的建筑类型学闲来读元黄公望“山水画论”,其中特别强调:论一张山水画的好坏,最要紧是这画要有一个能点题破题的名字。

初读时,我多少觉得不以为然。

一张好画的层层深意,岂是一个名字可以涵盖,况且画非文章,它首先是一个纯粹的直观对象,它的那种实存状态,甚至无法命名。

俯瞰瓦山屋顶“瓦山”来源有意思的是,如何给这个房子命名。

我做方案的时候,给的名字是“瓦山”,和陆文宇讨论方案,她也觉得这名字有意思。

我想凡是到过现场的,都立即能体会到这名字的直接用意。

房子的屋顶既大又长且阔,从东面入口看,如一山迫前,那顶上的青黑小瓦几乎是铺天盖地的。

这房子的原址,学院曾利用一处旧仓库开过餐厅,菜的种类多而又价廉,临河有大院子,可以边吃边晒太阳,很受师生们喜欢,餐厅的名字就叫“水岸边”。

我其实很留恋这个旧名的。

房子快建成时,院长许江很有兴致为这个新房子取名,就定下个“水岸山居”的名,现在对内对外,学院都用这个名字称呼。

而我的一个研究生,写了篇毕业论文,探讨浙江村落的水口,也谈到这个房子,文章的题目是“隔岸问村”,我觉得也很切中这个房子被隐含的一层内质:游过其内部的人可能都隐隐有体会,这根本就不是一个房子,这是在一个屋顶下覆盖的一个村子。

中国新建筑师——王澍1963年,生于新疆乌鲁木齐1985年,南京工学院建筑系建筑学专业毕业1988年,东南大学建筑研究所硕士毕业1997年,在杭州创办"业余建筑工作室"2000年,获上海同济大学建筑城规学院建筑学博士,现任杭州中国美术学院教授,并任中国美术学院建筑系主任及中国美术学院建筑营造研究中心主任王澍作品1989年海宁青少年宫1991年中国美术学院国际画廊1997年自宅1997年陈默工作室2000年苏州大学文正学院图书馆2000年上海顶层画廊2000年墙门(雕塑)2001年垂直院宅(钱江时代)2001年一分为二(雕塑)2002-2003年宁波当代美术馆2002-2003年中国美术学院视觉艺术学院2002-2003年东莞理工学院艺术系馆2002-2003年浙江台州路桥古镇保护、古建修复及协调区2003年拆筑间2003年 HZ093—7282003年三合宅/南京2004年三合宅/杭州2003-2004年浙江宁波慈城古建保护、古建修复及协调区理解象山校园,先要理解王澍对时间和传统的感情。

2002年,杭州南山路开始改建,杭州市政府想把这条路建成上海的衡山路,西湖边上的很多民居就开始拆毁。

为了阻止这一切,王澍沿西湖拍了400多张幻灯片,一张一张地讲给负责改建的官员看:每一幢房子,都带着不同历史时期的风格,他说:你们知道南山路的历史有多久吗?从你们改建完成那天起,南山路的历史就只有1年了。

象山校园正是建立在王澍对时间和传统的理解之上。

一个外来者对象山校园的惊奇,一定是从大门开始的。

象山校园的大门不是“门”,而是“墙”。

是没有围合的墙的自然延伸,墙身矮得经常让人有翻过去的冲动。

但这是一堵砖砌的墙,那砖也不是普通的砖,而是从乡下拆房现场收上来的老砖。

在象山校园的空地上,这样的砖瓦堆成一座小山。

事实上,整个象山校园就是建立在这些旧砖瓦上面的。

在整个中国都在“拆”的时候,王澍的象山校园却使用了大量的旧建筑材料,所有的砖头、瓦片、石头都来自浙江省的拆房现场。

怦然心动之王澍的瓦园Breathtaking for Wang Shu’s Tile Garden摘要瓦园是中国国家馆在国际建筑展上首次展出的建筑艺术品。

与以往以图版模型展现的方式不同,瓦园采用现场营造的方式展现建筑师王澍的思考,在建筑界引起广泛关注。

本文简要概述了瓦园,并从三个视角对瓦园这件艺术作品进行评析,阐述了自己所理解的瓦园的优缺点,最后做出评价并阐述了自己的心得,即材料景观。

AbstractTile Garden is China Pavilion‟s first architecture work displayed on International Architectures Exhibition. Different from the past, it showed the architect‟s thinking by building at site rather than boards and models, which aroused high attention from architects. This paperis a brief overview of the Tile Garden. I will also analyze the artwork of Tile Garden from three perspectives, discuss its advantage and disadvantage in my understanding, make a comment and explain my idea about materials landscape in the end.关键词建筑;艺术;瓦园;材料景观Key wordsarchitecture artwork tile garden materials landscape前沿:在网上偶然看到瓦园图片的时候,便立即被它吸引,竟有一种怦然心动的感觉。

王澍的山水建筑设计理念王澍是中国知名建筑师,以他独特的山水建筑设计理念而闻名于世。

他认为建筑应该与自然环境融为一体,通过结合与自然景观之间的关系来创造独特的空间体验。

以下将详细介绍王澍的山水建筑设计理念。

首先,王澍强调建筑与环境的和谐统一。

他认为建筑不应该是与自然环境分离的独立物体,而是应该与自然景观相互融合。

他使用自然材料和自然色彩来打破建筑与环境的界限,使建筑与自然成为一个有机的整体,以突出自然的美。

其次,王澍注重建筑的可持续性与生态环保。

他提倡使用环保材料和节能技术,减少对自然资源的消耗,同时设立合理的排水系统和废水处理设施,以减少对自然环境的影响。

他通过创新的设计,使建筑能够与环境相适应,为人们提供舒适的居住环境。

此外,王澍强调建筑与人的互动性。

他认为建筑不仅仅是一个静态的物体,更是一个与人们互动的场所。

他的设计常常将人的行为与建筑的造型相结合,打造出具有独特氛围和空间感的建筑。

他注重建筑与人的关系,通过巧妙布局和空间划分,创造出独特的视觉效果,激发人们的情感共鸣。

最后,王澍强调建筑的文化与历史传承。

他认为建筑不仅仅是一个功能性的空间,更是一个承载着文化和历史的载体。

他注重挖掘建筑所在地的文化特色和历史背景,并将其融入到建筑设计中。

他的作品常常与自然环境和当地风貌相契合,通过对传统建筑形式和材料的运用,传达出对历史文化的尊重和致敬。

总的来说,王澍的山水建筑设计理念强调建筑与环境的和谐统一,注重建筑的可持续性与生态环保,强调建筑与人的互动性,以及挖掘建筑的文化与历史传承。

他的设计理念不仅仅是一种美的追求,更是对自然环境和人文精神的关怀和呼唤。

他的作品不仅仅是建筑,更是一种对自然和人类共同生活的思考和探索。

王澍:“瓦山”设计的丰富差异性(含设计图纸)瓦山:中国美术学院象山校区专家接待中心设计单位:业余建筑工作室建筑师/:王澍陆文宇地点:浙江杭州基地面积 7500㎡建筑面积 6200㎡结构形式:钢筋混凝土框架与局部钢结构,夯土围护墙体,木结构主要材料:竹胶模板混凝土,回收瓦及缸爿,生土,松木总平面:一层平面:二层平面:隔岸望瓦山中段:隔岸望瓦山西尾:从瓦山顶上山道远望:从瓦山顶上山道回望象山:隔岸望瓦山腹内:瓦山中小憩处:瓦山北侧:瓦山北侧局部:瓦山西尾休憩处:瓦山中腹木拱洞:瓦山西尾木构架:从象山山腰俯瞰瓦山西尾:节点详图:屋顶木屋架结构平面:瓦山中腹跌水池:瓦山中腹院落回廊:瓦山西尾内部的洞:瓦山缝隙:隔岸问山——一种聚集丰富差异性的建筑类型学闲来读元黄公望“山水画论”,其中特别强调:论一张山水画的好坏,最要紧是这画要有一个能点题破题的名字。

初读时,我多少觉得不以为然。

一张好画的层层深意,岂是一个名字可以涵盖,况且画非文章,它首先是一个纯粹的直观对象,它的那种实存状态,甚至无法命名。

俯瞰瓦山屋顶“瓦山”来源有意思的是,如何给这个房子命名。

我做方案的时候,给的名字是“瓦山”,和陆文宇讨论方案,她也觉得这名字有意思。

我想凡是到过现场的,都立即能体会到这名字的直接用意。

房子的屋顶既大又长且阔,从东面入口看,如一山迫前,那顶上的青黑小瓦几乎是铺天盖地的。

这房子的原址,学院曾利用一处旧仓库开过餐厅,菜的种类多而又价廉,临河有大院子,可以边吃边晒太阳,很受师生们喜欢,餐厅的名字就叫“水岸边”。

我其实很留恋这个旧名的。

房子快建成时,院长许江很有兴致为这个新房子取名,就定下个“水岸山居”的名,现在对内对外,学院都用这个名字称呼。

而我的一个研究生,写了篇毕业论文,探讨浙江村落的水口,也谈到这个房子,文章的题目是“隔岸问村”,我觉得也很切中这个房子被隐含的一层内质:游过其内部的人可能都隐隐有体会,这根本就不是一个房子,这是在一个屋顶下覆盖的一个村子。

瓦山西尾内部北洞为景致取名的做法,不独山水画有,园林兴造里也必有。

今人总以为,前人造园,应是把各处景致都想好了,方才动手兴造。

其实要真是这样,这园子就会失去种种讶异,根本就不必造,造起来也是个死园子,索然无味。

前日读陈从周先生谈园子的文章,说到前人为园中景致取名的逸事,一园方成,主人邀请几位有才情的文士,盘亘在园中数日,酒宴清谈,随处漫游,那景致就在不同时刻和气氛下被一一发现出来。

一个恰切的名字取出,现场的诸人往往都被打动。

以我的体会,这类名字的背后,总是带出一整个画史和文学史,循着记忆和想象,彼一事和当下情景合为一契,看似简单的名字就意味有点复杂,像是从某一小点击穿了什么。

瓦山西尾内部南洞我一直认为童雋先生的《江南园林志》写的厉害,其最根本的东西,后人至今没有超得过的。

最厉害处,是先生开篇就提出园子好坏的3个标准,分别是“疏密得宜,曲折尽致,眼前有景”。

我没见过后人有如此底气和胆色的。

刘敦桢先生作序时,说童先生“通六法”,肯定不是虚言。

童先生之后,论园林的文字不可谓不多,但谈的多是解释、某种知识,对如何做好一个园子,基本没有帮助。

这十二个字的标准里,后人最难解的,应该是“眼前有景”四字。

景要有真情趣,就应该是被发现和披露出来的,不是什么景致都能叫景的。

而“眼前”二字,指这景在漫游中经一转折停顿,突然出现,为特殊的事物、视线和氛围所激发。

如此,可以理解黄公望何以说画山水时取画名是第一要紧事,取名既是发问,也是点醒,不问,无名,景就是沉默的。

名字实际就是一条线索的线头,循它问去,看去,多少回忆就一一复活。

瓦山腹内的木拱与休憩高台真正能打动人心的,肯定不只是那些来自文史、画史和建筑史的泛泛典故知识。

营造的起兴,更来自纯粹的个人回忆经验。

为这个水边的房子命名,涉及到村子、造园、山、木架、土和水,都和个人经验有关。

瓦山内天井仰视设计方案现在的实施方案,其实是第3个方案。

这个设计做的特长,从2005年做到2010年,前后6年做了3个完全不同的方案。

6年里,思绪在变,方案不可能不变。

第2个方案已经做到很细节的程度,可以让我的助手们上计算机做图了。

但我很犹豫,总觉得这件事深度没到,个人的经验与对建筑学本身的质问不能相遇,让我不能兴奋。

人的思维状态最难探究,记得在那段犹豫不决的日子,估计有2~3个月,有些个人的回忆经验总是顽固地在我眼前再现,有的甚至非常久远。

比如关于村子,就总是想起湘西沅江边那个叫洞庭溪的村子。

那次旅行是在1987年,我按沈从文《湘行散记》的路线,沿着沅江,一村一站地走。

一走进村子,我们就完全被震撼,那完全是一个未曾见过的世界。

所有的房子,上百栋,连同所有街道、巷子,没有遗漏,全部被连绵起伏的木构瓦屋面覆盖,以至从外看村子是彩色的,从内看村子几乎是一种泛黄的黑白色调。

只是屋顶缺了瓦的地方,有几十道很细的光线射下来。

这是我见过的多雨地区最极端的气候适应案例,颠覆了我关于中国建筑史的固有知识。

洞庭溪根本就不是一个村子,它直接就是一个巨大的房子。

其中大小巷道院落错综复杂,又似走进一座山的深邃的山腹之中。

这种经验也可以类比观看一张典型北宋山水画的经验,人们大多以为这种看画就和看一张西洋油画类似,只是站在几米外看,却不知,看山水画是一种特殊的经验。

在外看,可称“山外观山”,但更要紧的,是走入画中去游,我称为“山内观山”。

我反复想起这村子,肯定和美院这个新房子的场地处境有关,整个象山校园的建筑尽管复杂多样,但并不零碎,它们是隐含着一种大的结构的。

我想象这个新房子将有一个一百多米长的瓦屋顶,涵纳着一种聚集丰富差异性的建筑类型学,如洞庭溪这样的村子,可以说有点奇怪,但是它实际存在;尽管人们不可能在任何一本学院版的《中国建筑史》中看到这类内容。

以我的阅读经验,现有各种版本的《中国建筑史》,没有一部是中国建筑营造活动的实存史,读了更像是一种遮蔽。

山内观山的经验,并不只是看着山内,还有一种是如何从山内去看山外的,这关乎人的存在状态,其实,造一个房子,最根本的就是这种存在状态的呈现。

我的另一则记忆是关于沈周,他有一张画描述了自己的生活状态,山中一片树林,几间瓦舍,其中一栋中堂门开着,里面端坐外望的应该就是沈周,画上文字谈到这是一幅夜景,沈周喜欢夜半三更起来,独坐堂中,静听屋外的风声雨声,那视线穿透山林,看淡了外面喧嚣的世界。

四种视线,决定了象山校园水岸边这栋新房子的存在状态。

隔河望问是第一种;居停外望是第二种;南北穿越是第三种;东西穿越是第四种。

在我的意识里,那个笼罩所有的大棚之下,沿南北方向,人们的视线应该可以不时穿透房子,向南看到象山二期某栋房子的局部,向北可看到象山上的林木。

于是,这个大棚需要一个能覆盖一整个村落的大空间结构类型。

在我的印象里,中国近现代建筑师中,最有这种意识,并且造出了房子的,应该就是冯纪忠先生。

他设计的何陋轩,就开了这种新建筑类型的先河。

人们或许因为何陋轩只是个小茶室,就自然把它归入小建筑类,但它实际昭示的,却是一种轻盈空透的大空间类型。

一个大房子,如水岸边这房子般功能混杂,其内部结构要比一个小品复杂得多。

但如果在类型的意义上想透那个通则,一切就变得清楚明白。

我几乎是一天之内就完全推翻了原方案,在三天之内画出了一套新的铅笔图,确定了新方案的所有重要细节。

我给这个新房子命名为“瓦山”,除了暗示它的一条线索上接我们2006年在威尼斯造的“瓦园”,也是因为这个房子所将包含的内结构,披盖在130多米长的青瓦屋顶之下,几乎如一座山般丰富。

王澍草图原则从穿透性视线的原则说,可以把这个瓦屋顶想象为无限宽阔,它至少覆盖着一个广大城市的尺度,只是因为此地一山一河的限制被临时切断。

很明显,这个房子的南北界面都不是立面,而是剖面。

所有东西向的封闭墙体似乎都被一起切掉了,只留下南北向的长墙。

瓦缸墙与山道功能从功能上看,从东面主入口直到西端,依次分为4段:饮茶、会议、餐饭、住宿。

从空间区域去划分,则分为7段。

而以那些南北向大墙为划分依据,则可分为18段。

这些墙体的疏密布置既和其涵纳的场所有关,也和某种穿越运动的纯粹节奏有关,并因此间接决定了墙的高度与屋顶结构的分区跨度。

瓦山腹内的竹壁山道性质如果想要清楚了解这些墙体所分割出的每处场所的性质,一种方法就是用眼睛自东西轴隔河横观。

树木的遮挡,位置的逼促,使人永远不可能一眼看到整体,只能一段一段横移着看,如展观一卷册页,或如看电影胶片。

另一种方法是用身体由东向西穿越,这种体会需要同时调动所有感官与智性。

人的身体总是被包裹在某处场所内,被包裹在变化丰富的材料和触感内,对场所的性质,处在难以准确归类的状态中。

但仔细辨别这些场所的分类,它们也许可以从东到西如此定义:1)披檐很低、木架密叉、有红夯土墙的;2)芦苇边的美人靠,坐下就不想走的;3)二楼有玻璃悬阁的;4)带坡道的夹缝;5)屋顶很低的沿河敞廊;……。

这种意义上的分类学就给“疏密得宜”替换了另一层含义,一种只有情趣差异,没有主次等级的场所分类法,它悄然颠覆了我们习常的建筑权利语言,那种等级式的语言。

穿越瓦山的缝隙与道路设计中经常出现的问题是,过多的变化容易导致总体失控。

但在这里,繁复的差异性变化是一种聚集丰富差异性的建筑类型学所必须的。

总体控制则通过3个基本原则实现:1)在语言学意义上那些语素诸线索的系列性,无论它是关乎场所、身体、视线还是材料的;2)建造层次上关于以自然材料营造在基本原则上的一致性;3)笼罩所有的屋盖和贯穿始终的夯土墙体。

土墙与跌水池上的便桥木构我让一组弟子研究屋盖的木构,最终选择了来自美国罗得岛艺术学院的杰明来随我深入研究。

中国学生的思维究竟过于具象,而这个热爱木作的美国小伙子迅速理解了我关于“具体性的抽象”的基本含义。

他根据我一张潦草的草图就做出了计算机模型,又制作了木模型,只用了3天时间。

当然,他不容易理解我随后的一系列修改,因为我是以唐佛光寺的木构件尺度为感觉参照的。

瓦山西尾角门夯土至于夯土,2001年,我因为柏林“土木展”第一次出国,在柏林就见到一个夯土教堂,发现它比2000年我在杭州做的那个夯土雕塑的夯筑质量高很多。

更让我感兴趣的是,以德国建筑法规之严格,这个教堂如何能被允许建造?它的材料分析与结构性能是否具有量化标准?我决心找到做这个夯土研究的人,没想到,阴差阳错,我在10年之后才见到我要找的人和地方。

当我终于见到那一群研究了30多年现代夯土建造的教授们,彼此因为对建造的共同兴趣而很快就一见如故。

他们惊讶于居然有中国建筑师也在研究夯土。

接下来的一年,在他们无私的帮助下,在中国美院建筑艺术学院建立了夯土营造实验室。

半年内,实验室探索了从土壤到建造的全套实验,培训了我的助手和学生。

接下来的半年,完成了水岸边新房子一系列土样的分析,最终确定基础土就可以作为夯筑土,并确定了精确的夯筑配方和模板支撑方案,甚至新房子的夯筑工人也是由实验室培训的。