思辩的译论_介绍法国翻译理论家J_R_拉德米拉尔_俞佳乐

- 格式:pdf

- 大小:228.82 KB

- 文档页数:9

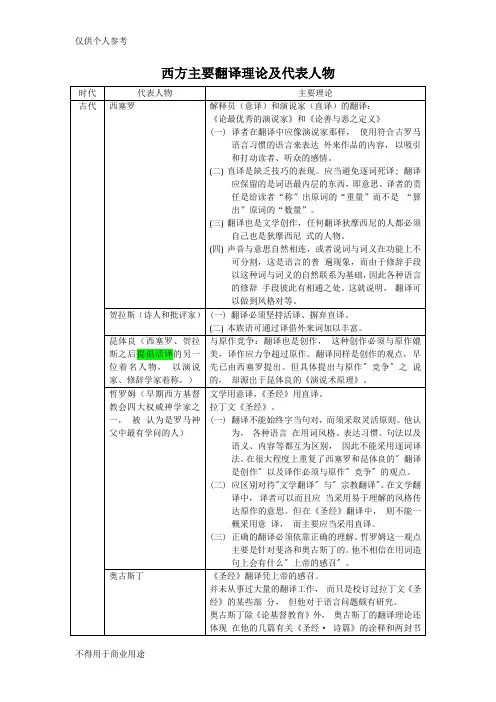

西方主要翻译理论及代表人物格高雅,而把译文必须朴素、通顺、准确当作衡量译作的标准。

(二) 翻译的重点,很明显地突出对近代和当代文学作品,特别是俄国和北欧各国作品的译介。

(三) 开始较多地翻译中国作品,出现汉学热潮。

(四)里,其中集中反映他翻译理论的文章有两篇,一篇是《语言学与翻译》,另一篇是《语言分析与翻译》。

在这些文章里,弗斯着重谈了三个方面的问题:(一) 语言分析是翻译的基础。

语言分析是翻译的先决条件。

(二)完全的翻译不等于完美的翻译。

(三) 在任何两种语言的翻译中,甲语言中某些意义的表达方式是不可能译成完全对等的乙语言的。

卡特福德指出,他的理论叫翻译的"描写理论" 。

即是说,他运用描写语言学家韩礼德的" 级阶与范畴语法"( Scale and Category Grammar ) 来描写翻译。

作者从翻译性质、类别、对等、转换、限度等方面着重阐述了"什么是翻译"这一中心问题。

(一) 翻译的性质。

据卡特福德所下定义: 翻译乃是"把一种语言( 摞语) 的文字材料替换成另一种语言( 目标语) 的对等的文字材料" 。

(二) 翻译的类别。

就其程度而论,可分为" 全文翻译( full translatìon ) " 和" 部分翻译" ( partialtransla tion) 。

(三) 翻译的对等问题。

这是翻译实践和理论研究的中心所在,必须从两个方面加以说明。

一方面,翻译对等是一种以经验为依据的现象,是根据两种语言的比较而发现的。

另→方面,翻译对等的产生必须看目标文本和摞文本是否具有相同或至少部分相同的实质性特征。

(四) 翻译转换。

(1) 层次转换; (2) 范畴转换。

(五)翻译的限度。

指的是不可译性的问题。

翻译中有两种类型的不可译: (1)语言方面的不可译现象有双关语、歧义语法结构,如英语的Time f1ies ,其中flies可以是动词f!y( 飞行)的现在时第三人称单数形式,也可以是名词f !y (苍蝇) 的复数形式,等等。

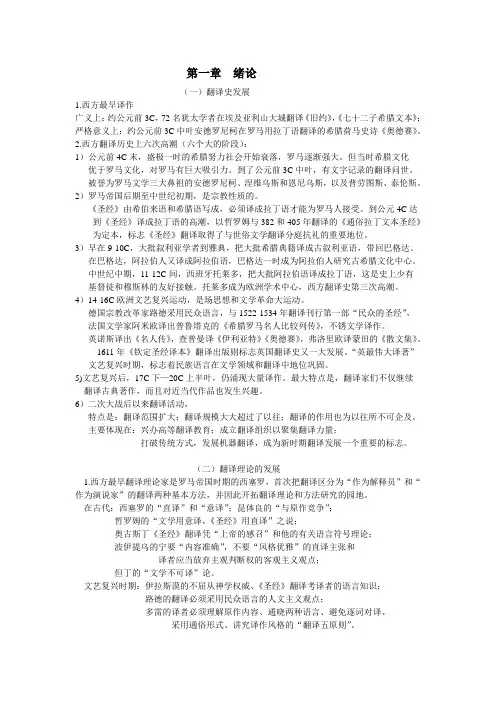

第一章绪论(一)翻译史发展1.西方最早译作广义上:约公元前3C,72名犹太学者在埃及亚利山大城翻译《旧约》,《七十二子希腊文本》;严格意义上:约公元前3C中叶安德罗尼柯在罗马用拉丁语翻译的希腊荷马史诗《奥德赛》。

2.西方翻译历史上六次高潮(六个大的阶段):1)公元前4C末,盛极一时的希腊努力社会开始衰落,罗马逐渐强大。

但当时希腊文化优于罗马文化,对罗马有巨大吸引力。

到了公元前3C中叶,有文字记录的翻译问世。

被誉为罗马文学三大鼻祖的安德罗尼柯、涅维乌斯和恩尼乌斯,以及普劳图斯、泰伦斯。

2)罗马帝国后期至中世纪初期,是宗教性质的。

《圣经》由希伯来语和希腊语写成,必须译成拉丁语才能为罗马人接受。

到公元4C达到《圣经》译成拉丁语的高潮,以哲罗姆与382和405年翻译的《通俗拉丁文本圣经》为定本,标志《圣经》翻译取得了与世俗文学翻译分庭抗礼的重要地位。

3)早在9-10C,大批叙利亚学者到雅典,把大批希腊典籍译成古叙利亚语,带回巴格达。

在巴格达,阿拉伯人又译成阿拉伯语,巴格达一时成为阿拉伯人研究古希腊文化中心。

中世纪中期,11-12C间,西班牙托莱多,把大批阿拉伯语译成拉丁语,这是史上少有基督徒和穆斯林的友好接触。

托莱多成为欧洲学术中心,西方翻译史第三次高潮。

4)14-16C欧洲文艺复兴运动,是场思想和文学革命大运动。

德国宗教改革家路德采用民众语言,与1522-1534年翻译刊行第一部“民众的圣经”,法国文学家阿米欧译出普鲁塔克的《希腊罗马名人比较列传》,不锈文学译作。

英诺斯译出《名人传》,查普曼译《伊利亚特》《奥德赛》,弗洛里欧译蒙田的《散文集》。

1611年《钦定圣经译本》翻译出版则标志英国翻译史又一大发展。

“英最伟大译著”文艺复兴时期,标志着民族语言在文学领域和翻译中地位巩固。

5)文艺复兴后,17C下—20C上半叶,仍涌现大量译作。

最大特点是,翻译家们不仅继续翻译古典著作,而且对近当代作品也发生兴趣。

6)二次大战后以来翻译活动,特点是:翻译范围扩大;翻译规模大大超过了以往;翻译的作用也为以往所不可企及。

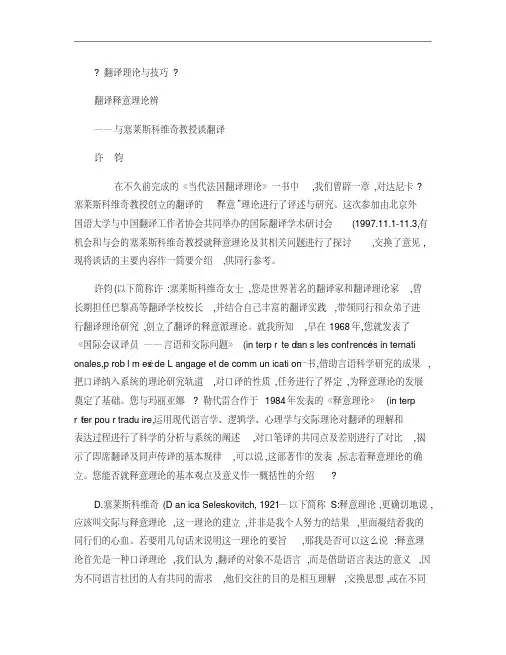

?翻译理论与技巧?翻译释意理论辨——与塞莱斯科维奇教授谈翻译许钧在不久前完成的《当代法国翻译理论》一书中,我们曾辟一章,对达尼卡?塞莱斯科维奇教授创立的翻译的“释意”理论进行了评述与研究。

这次参加由北京外国语大学与中国翻译工作者协会共同举办的国际翻译学术研讨会(1997.11.1-11.3,有机会和与会的塞莱斯科维奇教授就释意理论及其相关问题进行了探讨,交换了意见,现将谈话的主要内容作一简要介绍,供同行参考。

许钧(以下简称许:塞莱斯科维奇女士,您是世界著名的翻译家和翻译理论家,曾长期担任巴黎高等翻译学校校长,并结合自己丰富的翻译实践,带领同行和众弟子进行翻译理论研究,创立了翻译的释意派理论。

就我所知,早在1968年,您就发表了rences in ternatite dan s les confé《国际会议译员——言语和交际问题》(in terp rèm es de L angage et de comm un icati on一书,借助言语科学研究的成果, onales,p rob lè把口译纳入系统的理论研究轨道,对口译的性质,任务进行了界定,为释意理论的发展奠定了基础。

您与玛丽亚娜?勒代雷合作于1984年发表的《释意理论》(in terpréter pou r tradu ire,运用现代语言学、逻辑学、心理学与交际理论对翻译的理解和表达过程进行了科学的分析与系统的阐述,对口笔译的共同点及差别进行了对比,揭示了即席翻译及同声传译的基本规律,可以说,这部著作的发表,标志着释意理论的确立。

您能否就释意理论的基本观点及意义作一概括性的介绍?D.塞莱斯科维奇(D an ica Seleskovitch, 1921—以下简称S:释意理论,更确切地说,应该叫交际与释意理论,这一理论的建立,并非是我个人努力的结果,里面凝结着我的同行们的心血。

若要用几句话来说明这一理论的要旨,那我是否可以这么说:释意理论首先是一种口译理论,我们认为,翻译的对象不是语言,而是借助语言表达的意义,因为不同语言社团的人有共同的需求,他们交往的目的是相互理解,交换思想,或在不同领域进行可能的合作。

巴黎释意学派口译理论(Interpretive theory of translation)1.简介巴黎释意学派诞生于20世纪60年代末的法国,其核心人物是巴黎高等翻译学校的Seleskovitch和Lederer两位教授。

以认知科学理论为指导,围绕着口译过程中意义的感知、理解、记忆、提取与表达进行了坚持不懈的探索,创立了国际口译届第一套系统的、用于解释口译心理过程、指导会议口译教学与实践的理论—释意理论。

2.基本观点该理论认为,翻译,从本质上讲,是一种复杂的交际行为(a complex communicative act)。

释意理论强调翻译是交际行为,翻译的对象绝不是语言,而是借助语言表达的意义,翻译的任务是转达交际意义。

“释意理论”认为,口译不是从源语到译语的直接转换,而是“建立在理解基础上的再表达”。

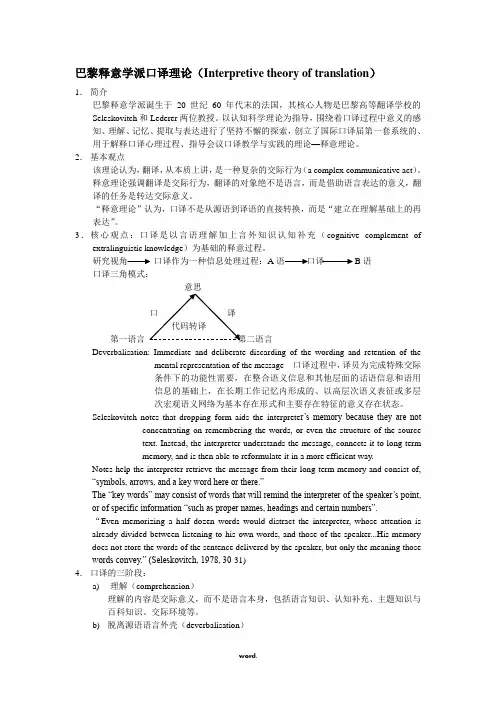

3.核心观点:口译是以言语理解加上言外知识认知补充(cognitive complement of extralinguistic knowledge)为基础的释意过程。

研究视角口译作为一种信息处理过程:A语口译B语口译三角模式:第一语言Deverbalisation: Immediate and deliberate discarding of the wording and retention of the mental representation of the message 口译过程中,译员为完成特殊交际条件下的功能性需要,在整合语义信息和其他层面的话语信息和语用信息的基础上,在长期工作记忆内形成的、以高层次语义表征或多层次宏观语义网络为基本存在形式和主要存在特征的意义存在状态。

Seleskovitch notes that dropping form aids the interprete r’s memory because they are not concentrating on remembering the words, or even the structure of the sourcetext. Instead, the interpreter understands the message, connects it to long-termmemory, and is then able to reformulate it in a more efficient way.Notes help the interpreter retrieve the message from their long-term memory and consist of, “symbols, arrows, and a key word here or there.”The “key words” may consist of words that will remind the interpreter of the speaker’s point, or of specific information “such as proper names, headings and certain numbers”.“Even memorizing a half dozen words would distract the interpreter, whose attention is already divided between listening to his own words, and those of the speaker...His memory does not store the words of the sentence delivered by the speaker, but only the meaning those words convey.” (Seleskovitch, 1978, 30-31)4.口译的三阶段:a)理解(comprehension)理解的内容是交际意义,而不是语言本身,包括语言知识、认知补充、主题知识与百科知识、交际环境等。

翻译理论练习题西方译论简介西塞罗:“我不是作为解释员而是作为演说家进行翻译的,不是字当句对,而是保留语言的总的风格和力量。

”泰特勒的“翻译三原则”: 1) 译文应完全传达原作的思想; 2)译文的风格与笔调应与原作属于同一性质;3)译文应具有原作的流畅性。

费道罗夫的等值翻译思想: 1)与原文作用相符(表达方面的等值); 2) 译者所选用的语言材料的等值(语言和文体的等值)奈达的翻译思想:所谓翻译,是指用一种语言中的语言符号解释另一种语言中的语言符号;是指从语义和文体风格上采用最接近而又最自然的同义语再现原文的信息。

他主张把翻译的重点放在译文读者的反应上。

他认为判断译作是否翻译得正确,必须以译文的服务对象为衡量标准。

“衡量翻译质量的标准,不仅仅在于所译的词语能否被理解,句子是否合乎语法规范,而在于整个译文使读者产生什么样的反应。

”英国翻译理论家:纽马克(Peter Newmark)他提出真正的翻译应该充分体现作者的意图。

译者应忠实于原文读者和译文,并根据原文所使用的语言种类来确定原文读者群的特点,从而确定给予目的语读者多少注意力。

西方翻译理译理论练习题1. It is _______ that wrote Essay on the Principles of Translation in 1790.A. F. TylerB. Charles R. TaberC. Saint JeromeD. Eugene A. Nida2. According to The Art of Translation by Theodore Savory, faced with a passage in its original language, a translator must ask himself some questions except: A. What does the author say? B. What does he mean? C. How does he say it? D. Why does he say it? 3. The Art of Translation is written by _______. A. Theodore Savory B. George Steiner C. Eugene A. Nida D. Charles R. Taber4. Several thousand years ago, _______ did not think it necessary to translate word for word, and he preserved the general style and force of the language. A. Cicero B. Saint Jerome C. John SteinbeckD. Theodore Savory5. All of the following ideas are Cicero’s, except ________. A.It wasn’t necessary to translate word for word.B.He preserved the general style and force of the language.C.It wasn’t his duty to count out words to the re ader like coins, but rather ti pay them out by weight as it were.D.He aimed at translating sense, not words.6. A. F. Tytler thought the principles of translation included all the following except _______. A. the translation should give a complete transcript of the ideas of the original work. B. It is necessary to translate word for word. C. The style and manner of writing should be of the same character with that of the original. D. The translation should have all the ease of original composition.7. “______” is the idea of Saint Jerome. A.It isn’t necessary to translate word for word. B.I have always aimed at translating sense, not words. C.The translation should have all the ease of original composition. D.The style and manner of writing should be of the same character with that of the original.8. ________ is correct. A.Saint Jerome said that he had always aimed at translating sense, not words. B.Saint Jerome said that it was necessary to translate word for word. C.Saint Jerome said that it wasn’t his duty to count out words to the reader like coins, but rather to pay them out by weight as it were. D.ASaint Jerome said that he preserved the general style and force of the language when he was translating.9. ________ describes a good translation to be, that, in which the merit of the original work is so completely transfused into another language, as to be as distinctly apprehended, and as strongly felt, by a native of the country to which that language belongs, as it is by those who speak the language of the original work. A. Cicero B. Saint Jerome C. A. F. Tylter D. Charles R. Taber 10. 句法上下文是指——————。

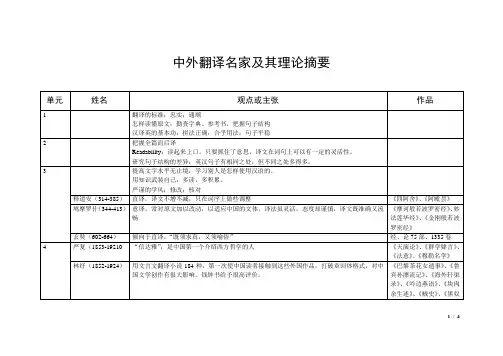

中国翻译理论浅说—近代中国八大翻译家1.严复的“信达雅”2.鲁迅的直译3.林语堂的美学4.郭沫若的创作论5.朱光潜的艺术论6.傅雷的神似7.钱钟书的化境8.许渊冲的竞赛论1 严复信达雅(faithfulness, expressiveness, elegance)2 鲁迅宁信而不顺(Rather be faithful than smooth.)∙Lu has translated & introduced 200 works by 100 authors from 14 countries, half of which are in Russian.∙The first period:(1903---1919)∙While he was in Japan.in 1903年凡尔纳的著名科幻小说《月界旅行》和雨果的《随见录》中的《哀尘》以及编译的《斯巴达之魂》。

∙In 1907,《红星佚史》cooperated with Zhouzuoren.∙In 1909,《域外小说集》∙“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”的思想∙鲁迅先生主张翻译“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”。

反对顺而不信。

鲁迅所主张的“宁信而不顺”中的“不顺”,就是在翻译时,“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法”,而“其中一部分,将从不顺而成为顺,有一部分,则因为到底不顺而被淘汰,被踢开。

”∙鲁迅在20世纪30年代就提出了异化的翻译理论,∙其实,韦努蒂早在1986年在其发表于Criticism28(Spring)的一篇名为“TheTranslator’Invisibil时”的论文中已经明确提出了“异化翻译”的概念(参见Robinson,1997:97).但这个概念真正产生国际影响是在其名作The Translator’s Invisibility--A History of Translation 于1995年出版之后。

中国翻译理论浅说—近代中国八大翻译家1.严复的“信达雅”2.鲁迅的直译3.林语堂的美学4.郭沫若的创作论5.朱光潜的艺术论6.傅雷的神似7.钱钟书的化境8.许渊冲的竞赛论1 严复信达雅(faithfulness, expressiveness, elegance)2 鲁迅宁信而不顺(Rather be faithful than smooth.)•Lu has translated & introduced 200 works by 100 authors from 14 countries, half of which are in Russian.•The first period:(1903---1919)•While he was in Japan.in 1903年凡尔纳的著名科幻小说《月界旅行》和雨果的《随见录》中的《哀尘》以及编译的《斯巴达之魂》。

•In 1907,《红星佚史》cooperated with Zhouzuoren.•In 1909,《域外小说集》•“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”的思想•鲁迅先生主张翻译“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”。

反对顺而不信。

鲁迅所主张的“宁信而不顺”中的“不顺”,就是在翻译时,“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法”,而“其中一部分,将从不顺而成为顺,有一部分,则因为到底不顺而被淘汰,被踢开。

”•鲁迅在20世纪30年代就提出了异化的翻译理论,•其实,韦努蒂早在1986年在其发表于Criticism28(Spring)的一篇名为“TheTranslator’Invisibil时”的论文中已经明确提出了“异化翻译”的概念(参见Robinson,1997:97).但这个概念真正产生国际影响是在其名作The Translator’s Invisibility--A History of Translation 于1995年出版之后。

翻译理论翻译理论简介第⼀部分归化与异化Domesticating translation: The translator leaves the reader in peace, and moves the author towards the reader. Foreignizing translation: The translator leaves the writer alone, and moves the reader towards the writer.意⼤利学者劳伦斯﹒韦努蒂在《译者的隐⾝》(The Translator’s Invisibility) 中提出异化的观点。

译者的隐⾝是指在译⽂中看不见译者的痕迹,即所谓“不可见性(invisibility)”。

译⽂应该永远不会引起读者感到他们是在读译作。

译者要么尽可能不去打扰作者,⽽让读者向作者靠拢(异化);要么尽可能不去打扰读者,⽽让作者向读者靠拢(归化)。

异化是指在翻译过程中承认并且容忍差异,并在⽬的语中形成⽂化差异。

抵抗式的翻译(resistant translation)通顺可以看做是归化翻译理想的策略。

⽽异化是建⽴在不连贯性的美学基础之上的;不连贯性最能保留差异,保留陌⽣性。

韦努蒂提倡异化翻译的原因主要有哪些?第⼀:异化翻译有利于发展多元⽂化,抵制欧美⽂化霸权,保护⽂化⽣态;第⼆:异化翻译可以促成⽬的语中外国⽂学经典的重构,推动⽬的语本⼟⽂学的变⾰;第三:异化翻译有提升译者和译⽂⽂化地位。

归化派认为1)翻译就是交际,译者的责任就是避免⽂化冲突与误解;2)不应把原语的语⾔与⽂化规范强加给⽬的语; 3)归化有助于读者更好地理解译⽂;4)译者不应对读者的智⼒和想象⼒提出过⾼的要求。

直译与意译是翻译⽅法,⽽异化和归化是翻译策略。

异化与归化两种翻译将永远并存,并起到相互补充的作⽤。

异化和归化包含了深刻的⽂化,⽂学乃⾄政治的内涵。

异化和归化将语⾔层次的直译与意译讨论升⾄⽂化,诗学和政治层⾯。

释意学释意学派(le théorie de l’interprétation / the interpretive theory或the interpret ative approach)又称“达意理论”(le théorie de sens / the theory of sense),是20世纪60年代末产生于法国的一个探讨口译与非文学文本笔译原理与教学的学派。

该派认为翻译即释意;是译者通过语言符号和自己的认知补充对原文意思所作的一种解释;译者应追求的不是语言单位的对等,而是原文意思或效果的等值:这种看法与语言学派(如George Mounin 等人)的观点差别颇大。

该派理论直接来源于口译实践,其观点对于翻译研究有着独特的启示。

本文拟从三个方面对其做一简要介绍。

产生背景释意学派的摇篮是巴黎高等口笔译学院(ESIT)。

该学院始建于1957年10月,1984年1月成为巴黎第三大学下属高校,是全世界第一所有权授予翻译硕士学位和博士学位的高校。

研究人员在会议口译实践的基础上,借鉴神经心理学、实验心理学、皮亚杰的发生心理学(genetic psychology)和语言学等学科的研究成果,建立了一整套口译理论,随后又将其扩展用于非文学文本(或称“实用性文本”)的笔译研究。

这就是被称为“释意学”或“释意模式”的翻译理论。

自80年代以来,释意派理论取得了一系列研究成果,十几本重要的翻译论著相继问世,研究范围也从最初的口译逐步扩展到笔译、科技翻译翻译教学和一般翻译理论等诸多方面的问题。

翻译的性质与目的:翻译是交际行为;其目的是传递交际意义三个翻译层次一般翻译理论认为有三个不同层次的翻译:词义层次、句子(即索绪尔概念的话语)层次及篇章层次。

这三个层次可以分别解释为:逐字翻译、脱离语境和交际环境的句子翻译、以及语言知识同认知知识相结合的篇章翻译。

释意理论将逐字翻译和句子翻译称为语言对译(traduction linguistique / linguistic translation),而将篇章层次的翻译称为篇章翻译或翻译。

翻译概论Chapter1-2从翻译的比喻认识翻译的本质及翻译的原则Chapter1----从翻译的比喻认识翻译的本质1.第一章内容概述1)翻译的重要性(对翻译和翻译家的种种比喻):普希金------“人类精神的传递者。

”歌德------“世界上全部交际来往中最重要、最高贵的事业之一。

”理查兹------“整个宇宙中最为复杂的活动之一”人类自有语言交流以来,翻译活动也就一直相伴相随。

翻译不仅使得人类各种语言与文化之间的沟通成为可能,而且还帮助推动人类社会不断向文明的更高阶段发展。

2)从对翻译或翻译者的宏观比喻来看翻译的本质(1)对翻译或者翻译者总体或宏观的比喻;歌德------翻译家应是“忙碌的媒人”钱钟书------将翻译比作“做媒”《翻译、历史与文化》------把翻译比作婚姻翻译者还被比喻成“像一位雕塑家,用雕塑再现油画作品的形象”,也是“珍宝的发现者”或是“掘金者”。

在西方,翻译家数百年来也把自己的工作比喻成“把一个酒瓶里的酒倒到另一个酒瓶里去”,翻译并不是简简单单“倒酒”的机械动作,而是一个需要翻译者在艺术上有所倾注的复杂微妙的过程。

(2)从对翻译操作过程的比喻来看翻译的本质①把翻译比作渡河——船是要翻译的文本,领航者是翻译者,渡河的行程便是翻译的过程,河的两岸分别就是原语与译入语的文化。

②美国翻译家Margaret Sayers Peden把原作想象成一块方方正正的冰,翻译的过程就是这块冰的熔化过程。

这个比喻借用了自然科学对物质从一种状态变成另一种状态的描述,十分生动,也颇富揭示性。

③对翻译,另一种最新的、更具揭示性的比喻是“没有舞台的演④巴西翻译家——“食人者”对翻译者或者翻译的种种比喻尽管五花八门,但都有一个明显的特征,即它们基本上都是正面的,都包含对翻译者工作的褒扬,是确实还有少数比喻表达了对翻译或翻译者的否定或批评;如“翻译即背叛者等”。

2)翻译的本质翻译是一种文化传播的工具,在国与国之间、原语文化与译入语文化之间起着桥梁和纽带的作用;翻译不仅仅是文本从一种语言向另一种语言的过渡,也是文本之间、文化之间的一种协商过程,是以翻译者为中间人进行交流和斡旋的过程;翻译不仅仅是一门涉及语符转换、意义传递的技巧或技艺,更是一项极富创造性、挑战性的活动,是“一种艺术,一种需要译者像画家、表演家”那样具有高超创作才能的艺术。

翻译理论知识《翻译理论与实践》考试理论部分复习提纲一、翻译定义:1. 张培基——翻译是用一种语言把另一种语言所表达的思维内容准确而完整地重新表达出来的语言活动。

3. 刘宓庆——翻译的实质是语际的意义转换。

4. 王克非——翻译是将一种语言文字所蕴含的意思用另一种语言文字表达出来的文化活动。

5. 泰特勒——好的翻译应该是把原作的长处完全地移注到另一种语言,以使译入语所属国家的本地人能明白地领悟、强烈地感受,如同使用原作语言的人所领悟、所感受的一样。

6. 费道罗夫——翻译就是用一种语言把另一种语言在内容与形式不可分割的统一中所业已表达出来的东西准确而完全地表达出来。

7. 卡特福德-- 翻译的定义也可以这样说:把一种语言(Source Language)中的篇章材料用另一种语言(Target Language)中的篇章材料来加以代替。

8. 奈达——翻译就是在译入语中再现与原语信息最切近的自然对等物,首先就意义而言,其次就是文体而言。

“ Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style.” ---Eugene Nida纽马克——通常(虽然不能说总是如此),翻译就是把一个文本的意义按作者所想的方式移译入另一种文字(语言)。

“ Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written message and/or statement in one language by the same message and/or statement in another language”. --- Peter Newmark10. “ Translation is the expression in one language (ortarget language 译入语) of what has been expressed in another language (source language 原语), preserving semantic and stylistic equivalences.” --- Dubois12. 13.Translation or translating is a communicative activity or dynamic process in which the translator makes great effort to thoroughly comprehend a written message or text in the source language and works very hard to achieve an adequate or an almost identical reproduction in the target language version of the written source language message or text.二、翻译标准1. 翻译的标准概括为言简意赅的四个字:“忠实(faithfulness)、通顺(smoothnesS”忠实指的是忠实于原文。

思辩的译论--介绍法国翻译理论家J.R.拉德米拉尔

俞佳乐

【期刊名称】《法国研究》

【年(卷),期】2003(000)001

【摘要】@@ J.R.拉德米拉尔这个名字对于中国译界来说,应该已不陌生.早在1998年,由许钧、袁筱一编著的<当代法国翻译理论>一书就曾辟专章评介其代表坐作<翻译的理论要素>①.

【总页数】9页(P12-20)

【作者】俞佳乐

【作者单位】南京大学法语系

【正文语种】中文

【中图分类】H32

【相关文献】

1.法国新型登陆舰“米斯特拉尔”号 [J],

2.减译策略在旅游景点介绍文本翻译中的应用 [J], 卢岩;张小川;

3.言简意赅译味悠长——《古兰经》汉译本“泰斯米叶”的翻译特色 [J], 白剑波

4.翻译目的论视角下的法译汉——以法国葡萄酒产业为例 [J], 木艳娟;于陈辰

5.法国和俄罗斯签署 2艘米斯特拉尔级直升机航母建造合同 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

思 辩 的 译 论———介绍法国翻译理论家J .R .拉德米拉尔俞佳乐R ésum é:Il s ′agit l d ′une pr ésentation de J .R Ladmiral ,th éoricien fran ais de la traductologie .Y sont abord és les diff érents aspects et les approches de la th éorie de Ladmiral .Mots cl és :Ladmiral ,traductologie .J .R .拉德米拉尔这个名字对于中国译界来说,应该已不陌生。

早在1998年,由许钧、袁筱一编著的《当代法国翻译理论》一书就曾辟专章评介其代表坐作《翻译的理论要素》①。

该书于1979年首次出版,1994年被收入著名的伽利玛出版社的TEL 丛书集,被认为是继乔治·穆南《翻译的理论问题》②之后法国翻译研究的又一重要成果。

可喜的是,在承袭了穆南的语言学立场之后,拉德米拉尔又从数十年法德哲学翻译体验出发,结合翻译实践教学经验,发展出了一套以思辩为特色的译论。

在巴黎十大进修期间,笔①②M ounin ,Georges ,Les Probl èmes th éoriques de la traduction ,G alli -mard ,Paris ,1963.Ladmiral ,Jean -Ren é,Traduire :th éor èmes pour la traduction ,Pay ot ,Paris ,1979;《当代法国翻译理论》(许钧、袁筱一编著,南京大学出版社,1988年),第60—86页。

者有幸聆听了拉德米拉尔教授开设的翻译理论讲座,现根据听课笔记,结合有关资料,对拉德米拉尔的理论发展现状进行介绍,希望能有助于我们进一步了解其译论研究方面的最新成就。

思 辩 的 译 论———介绍法国翻译理论家J .R .拉德米拉尔俞佳乐R ésum é:Il s ′agit l d ′une pr ésentation de J .R Ladmiral ,th éoricien fran ais de la traductologie .Y sont abord és les diff érents aspects et les approches de la th éorie de Ladmiral .Mots cl és :Ladmiral ,traductologie .J .R .拉德米拉尔这个名字对于中国译界来说,应该已不陌生。

早在1998年,由许钧、袁筱一编著的《当代法国翻译理论》一书就曾辟专章评介其代表坐作《翻译的理论要素》①。

该书于1979年首次出版,1994年被收入著名的伽利玛出版社的TEL 丛书集,被认为是继乔治·穆南《翻译的理论问题》②之后法国翻译研究的又一重要成果。

可喜的是,在承袭了穆南的语言学立场之后,拉德米拉尔又从数十年法德哲学翻译体验出发,结合翻译实践教学经验,发展出了一套以思辩为特色的译论。

在巴黎十大进修期间,笔①②M ounin ,Georges ,Les Probl èmes th éoriques de la traduction ,G alli -mard ,Paris ,1963.Ladmiral ,Jean -Ren é,Traduire :th éor èmes pour la traduction ,Pay ot ,Paris ,1979;《当代法国翻译理论》(许钧、袁筱一编著,南京大学出版社,1988年),第60—86页。

者有幸聆听了拉德米拉尔教授开设的翻译理论讲座,现根据听课笔记,结合有关资料,对拉德米拉尔的理论发展现状进行介绍,希望能有助于我们进一步了解其译论研究方面的最新成就。

翻译被公认为是最古老的人类活动之一,对翻译实践的理论反思从西塞罗开始亦未曾间断过。

虽然翻译学还是一门新兴学科,却已拥有了自己的历史。

拉德米拉尔回顾了法国译论的发展,将之划分为四个阶段,称之为“翻译学四部曲”(quatrain traduc-tologique),用其来区别翻译研究的四个模式。

第一个阶段是“指示性”(prescriptive)或“规范性”(norm ative)的译论,多数为个人经验总结或以教学为目的的翻译理论,包括了某些传统意义上的文学或哲学杂文,拉德米拉尔称之为“前天”的译论。

在他看来,以语言学出发的“描述性”(descriptive)译论也已成为“昨天”的译论,而认知心理学将翻译的思维过程作为研究对象,这种“直觉性”的探讨还处于实验状态,也许只能是“明天”的译论。

那么,“今天”的译论又该是什么呢?他说应该是“成果性”(productive)的,即所有理论工作都要着眼于为译者提供“翻译的理论要素”,从而解决实际问题,削减翻译活动的困难程度。

在《三十年的法国翻译学》①一文中,拉德米拉尔总结出了法国翻译研究的科学、文化、职业、教学和信息技术这五个主要角度,该阶段的“译论文学”(la littérature traductologique)也相应地被分为“科学性”(scientifique)、“文化性”(culturel)、“专业性”(profes-sionnel)、“教学性”(didactique)和“信息技术性”(techno-informa-tique)五种文本类型。

拉德米拉尔指出,科学探究应该是翻译学的基础构建。

在这里,对应用于翻译研究的“科学”应作广义的理解,它包括人文科学。

作为一个语言学家,拉德米拉尔自然十分强调语言学对翻译①Ladmiral,Jean-René,“T rente ans de traductologie de la languef ran aise,”Translittérature.研究的作用。

他认为语言学为翻译的理论化提供了最丰富的概念和方法。

在法语中,“翻译学”(la traductologie)可谓一个新词,用来指称所有关于翻译活动的研究,在它出现前很长一段时期里,翻译学著述通常和语言教材一起被归入应用语言学的范畴。

因此,在法国学术界对翻译进行科学研究的作品中,从语言学出发的论述占绝大部分。

此外,最近又涌现出了对于“在译者的头脑里究竟发生了些什么”进行探讨的认知心理学研究,但其取得的成果还是零碎芜杂的,尚未成体系。

在法国,除了科学探索之外,还有不少研究翻译文化层面的著述。

拉德米拉尔注意到,虽然对“文化性”的探讨和专业翻译理论有所差别,但从文化角度来关注翻译却在“广大的有文化的读者群”(le g rand public cultivé)中赢得了很大的反响。

该类研究涉及文学翻译工作者在翻译诗歌、哲学以及心理学等人文科学作品时所遇到的棘手问题,从而成为了他们关注的焦点。

1988年的阿尔勒国际文学翻译研讨会就曾围绕《弗洛伊德全集》的重译本展开了激烈的论战。

最近几年来,翻译的文化性也引起了法国学术界的广泛兴趣。

拉德米拉尔认为,这也许是法语文化空间的一种特殊现象,是法语文化在英美强势文化冲击下生生不息的体现。

如果忽略了翻译的文化层面,法国的译论研究绝不会如此丰富多彩。

根据拉德米拉尔的观察,“科学性”和“文化性”的译论构成了法国翻译研究的主流,但对翻译活动的探索并不仅限于此,我们还可以看到为数众多的翻译“专业性”书籍,研究技术翻译、术语学和翻译学的联系、国际翻译机构以及口译、笔译工作。

拉德米拉尔称,在巴黎、日内瓦、魁北克和布鲁塞尔等法语文化空间内,专业翻译培训机构具有相当的水平。

翻译的“教学性”研究一方面涉及了译者的语言培训,另一方面研究翻译在外语教学中的功用,以及如何对两者进行区分的问题。

在拉德米拉尔看来,关于自动翻译(la traduction automatique)、电脑辅助翻译(la traduction assistée par o rdinateur)和文本处理的“信息技术性”研究因其突出的技术成分,应被独自归为一类。

虽然拉德米拉尔对文学翻译和技术翻译都有所研究,但他认为这种两分法只是从社会经济角度出发对翻译进行的职业划分,而非语言学理论所要求的区分。

他本人主张一种三分法,他认为技术翻译所涉及的是信息性文本的翻译,其中语言的功用是指称和代表现实事物,即语言学术语中的“指示对象”(référent),对文学翻译的理解则应更为精确。

严格地讲,文学翻译的文本是通过“能指”(signifiant)或“能指性”(signifiance)使语言的表现功能得到了优化,从而营造了“内涵的复调”(la polyphonie des connota-tions),而哲学等人文科学的“理论言说”(discours théo rique)著作则着重于“所指”(sig nifié),语言此时已经成为了一种“元语言”(métalangage),它在现实中的“指示对象”只能是因文本生成的“所指”本身。

因此,拉德米拉尔建议将人文科学理论文本的翻译从广义的文学翻译中区分出来。

拉德米拉尔认为,根据对文学翻译的不同看法,文学翻译工作者及翻译理论家应该被划分为两个阵营,即“出发语主义者”(sourciers)和“目的语主义者”(ciblistes)。

在《出发语主义者和目的语主义者》①一文中,拉德米拉尔首次明确提出了这组二元对立的概念。

时至今日,这两个术语已得到了广泛应用,由此引发的研讨论战对当代法国译界的影响不容忽视。

简略地说,关注原文本语言的“能指”的译者或翻译理论家被拉德米拉尔称为“出发语主义者”,而“目的语主义者”则是那些追求原作“话语”(parole)在译语中可能产生的“意义”(sens)的译者或译论家。

事实上,对于这两种翻译态度的划分并非拉德米拉尔的独创,西塞罗就曾说过他在翻译时并非仅仅作为一个“译者”,而是扮演了“作家”的角色。

拉德米拉尔认为,两千年后的今天,我们面对的还是同样的问题。

①Ladmiral,Jean-René,《Sourciers et ciblistes》,Rev ue d′Esthétique,N°12,1986,pp.33-42.既然“译”和“作”的争端古已有之,拉德米拉尔创造“出发语主义者”和“目的语主义者”这组概念的意义又何在呢?两个新词本身也许带有一些文字游戏的意味,“出发语主义者”和法语“巫师”(so rciers)一词相近,似乎影射着一种古旧而神秘的思维方式,而“出发语主义者”同C.B.(Citizen Band,英语“城市帮”)音似,令人联想到翻译的交流功能和现代性。

然而,拉德米拉尔旧事重提的最终意图还是在于将文学翻译的研究深化。

文学翻译究竟该忠于什么?是忠实于原作的文字,还是在译作中传达思想?这两个形式的忠实似乎都是必要的,却又相互矛盾,形成了一种对立。

任何一个译者都会在两个忠实的要求间徘徊,最终必将倾向其中一种,这便是拉德米拉尔将“出发语主义者”和“目的语主义者”的区分作为其译论核心问题的原因。

拉德米拉尔认为,文学翻译应致力于让读者跨越三道鸿沟:第一道是外来语言的“异”(l′étrangetéde la langueétrangère);第二道是“世纪的味道”(l′odeur du siècle),指原文本创作时代与其译本读者所处时代的历史间隔;第三道是“种族的距离”(la distance ethnologique),即出发语民族文化和目的语民族文化的差别。

他指出,当乔治·穆南在《不忠的美女》①中将摆脱了出发语干扰,就象是用目的语创作的译本比作“透明玻璃”,而将给读者“背井离乡”之感(impression dépaysante)、使他时刻都不忘自己在读一个译本的“直译”比作“着色玻璃”时,我们看到的依然只是一个绝妙的比喻,而不是理性的概念。

当然,拉德米拉尔并没有驳斥穆南的意思。

他也承认任何概念都是一个成功的比喻。

他认为,如果说穆南从接受美学的角度提出了这个比喻,那么尤金·奈达所关注的则是致力于翻译理论①M ounin,Georges,Les Belles Inf idèles,Cahiers du Sud,Paris,1955.化、从而指导翻译实践的译者。

在《翻译的科学》①一书中,奈达区分了“形式对等”(équivalence formel)和“动态对等”(équivalence dynamique)这两种翻译的基本追求。