国学经典之中庸第二十章

- 格式:ppt

- 大小:381.00 KB

- 文档页数:10

中庸3000字论文篇一:中庸论文谈《中庸》中的修身和慎独精神(一)我对于《中庸》的认识中庸相传是孔子的孙子、曾子的弟子子思所作,司马迁《史记·孔子世家》谓“子思作中庸”,郑玄《目录》云:“孔子之孙子思作之,以昭明圣祖之德。

”中庸的很多思想可以在《论语》《大学》等中找到影子,例如《中庸》第二十章说“知、仁、勇三者,天下之达德也”,对于仁,从孔子的教义中可以感受到其重要性贯穿始终;而《大学》中始终倡导的“明明德、在亲民、在止于至善”的总纲领,“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的具体方法也在《中庸》中进行了不同角度的阐述;《中庸》中第十三章“施诸己而不愿,亦勿施于人”概括起来就是孔子讲的“己所不欲,勿施于人”。

所以中庸可以说是先儒思想家学派的传承者。

在阅读《中庸》的三十三章文字时,我对于先儒最经典的教义有了更加深刻的了解,可谓“温故而知新”。

而这也引发了我深层次的思考,中庸的思想的独特之处在哪里?为什么这本由子思对于孔子所倡导的人的基本道德素质的理论和方法的进一步的阐发著作可以居群经之首,位四书之列?长久以来,我对于中庸的理解仅仅局限在中国人的传统的、保守的、妥协的行事方法,直到我真正拿起《中庸》原文及译著并细细阅读、思考之前,我一直以为中庸就是中国人处世方法的一种,无过且无不及,不偏而不倚,恰到好处。

中庸比较通用的解释来自子程的一段话:“不偏之谓中;不易之谓庸。

中者,天下之正道。

庸者,天下之定理。

”中代表正确的、真实的、公正的、恰好的,庸意味着共同的、一般的、平常的、普遍的,合起来就是正确之真实,公正之恰当,即关于正确的普遍常识i。

现在国学研究的责任要破除人们心中的偏见,中庸作为中国传统文化的重要组成部分,对于我国传统文化的影响之深理应值得我们深入探究、研习。

通读《中庸》全篇后,中庸思想中最让我感兴趣的就是关于修身和慎独的讲解,因此我想就这个问题展开我的学习。

(二)修身翻开《中庸》,第一章是全书的纲领,“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教ii”揭示了中庸之道的三个重要组成部分即性、道、教,言简意赅的说明了中庸的主旨思想就是针对人的自然天性进行自我教育以达完美的人格,起到教育的作用。

《中庸》第一章(5篇)第一篇:《中庸》第一章《中庸》第一章教学设计教学内容:《中庸》第一章原文:天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微。

故君子慎其独也。

喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

教学目标:1、知识与能力:(1)读准字音,读通读顺第一章内容,进而熟读、背诵本章。

(2)理解“天命、率性、见、中、乎、节、致”这几个重点词语和重点句子“是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微。

故君子慎其独也。

”的意思。

(3)积累文言文的知识,理解第一章的意思,初步了解中庸之道。

2、过程与方法:(1)借助教师给出的注释,结合课外资料,通过独立自主地学习,正确理解本章节的大概意思。

(2)通过多种方式的朗读来反复诵读,把握诵读的节奏和韵律,感受古文的魅力,从读中进一步释义,受到心灵的熏陶和滋养。

(3)联系生活实际,举例子说明在生活中如何做到“慎其独”,再进一步引申“中”、“和”的概念。

3、情感态度与价值观:(1)培养学生自我约束、自我监督、自我教育的精神。

(2)感受中华传统文化的根源魅力,欣赏中华传统文化的语言美。

教学重难点:重点:熟读、背诵原文,理解文中的意思和主题思想。

难点:联系生活实际,初步把握文中的哲理和内涵,对知识能学以致用,修养身心。

课时安排:1课时。

教学过程:一、谈话激趣,导入新课师:今学期,我们增添了一门新的学科——《中华传统文化经典》,同学们,你们所了解的中华传统文化有哪些呢?生各抒己见。

师:这节课我们就来学习一部国学经典——《中庸》,一起来感受中华传统文化的魅力。

二、简介《中庸》,浅知其意1、《中庸》原是《小戴礼记》中的一篇。

旧说《中庸》是子思所作。

其实是秦汉时期儒家的作品,它也是中国古代讨论教育理论的重要论著。

【导语】⾃读书识字时起,⼈皆为“中庸”就是不偏不倚,就是⼼怀两端⽽“骑墙”,黄丝对此也从来没有怀疑过。

以⾄于在孔⼦眼⾥只有君⼦才能具备的品德,在我们现代⼈的⼼中⼏乎成了“⼩⼈骑墙”的代名词。

今天⽆忧考就来给⼤家介绍下——国学常识:“中庸”究竟是什么意思,欢迎阅读! 然⽽近⼏年⼤兴国学之风,我为了参与⼀些争论,谈谈⾃⼰的体会,不得不阅读⼀些儒家经典。

待俺看了《中庸》,不由得对此普遍的说法产⽣了⼀些怀疑。

程⼦在《中庸章句》开头说:⼦程⼦⽈:“不偏之谓中,不易之谓庸。

中者,天下之正道,庸者,天下之定理。

”此篇乃孔门传授⼼法,⼦思恐其久⽽差也,故笔之于书,以授孟⼦。

其书始⾔⼀理,中散为万事,末复合为⼀理,“放之则弥六合,卷之则退藏于密”,其味⽆穷,皆实学也。

善读者玩索⽽有得焉,则终⾝⽤之,有不能尽者矣。

“不偏之谓中,不易之谓庸”,这⼤概就是中庸⼆字⽐较经典的解释了。

但是,从这⾥俺怎么也难以找出“骑墙”的痕迹来。

所谓“中”,那是很好理解的,关键是那个“庸”,“庸”字⼀破,则“中庸”不难解矣。

骑墙,就是⼼持两端⽽不定的意思,⽽⼈家程⼦却说“不易之谓庸”,什么意思呢?就是在根本道理上坚持不变才能叫做“庸”。

按照他的解释,所谓中庸,就是坚定不移的坚持原则(道),不做丝毫妥协和变更——这哪⾥有⼀点点“⾸尾两端、骑墙观望”的意思啊? 后⼈对“中庸”的误解,并⾮⽆中⽣有,考之《中庸章句》全⽂,孔⼦以及其后来的门徒的⾔论,⼤概就是误解的根源,⽐如孔⼦说道之不⾏也,我知之矣,知者过之,愚者不及也;道之不明也,我知之矣,贤者过之,不肖者不及也。

这⾥提出了“过”和“不及”两个概念,是后来成语“过犹不及”的最早来源。

过了不⾏,不及也不⾏,俺就“不如守中”了,守在中间,不偏不倚,不就是有点“骑墙”的嫌疑么?由此产⽣了我的第⼆个怀疑:《中庸》的许多内容多是后⼈乱加的。

按照古⼈记载,今天所说的儒家的“五经”(古代是六经,后来《乐经》失传了),包括《礼记》,在孔⼦之前就存在了,⽽《中庸》原来就是《礼记》中的⼀章,到宋朝,统治者才将它从《礼记》中独⽴出来——也就是说《中庸》在孔⼦之前就存在了。

国学经典诵读推荐篇目(一)经部选篇1。

《孝经·开宗明义章》第一仲尼居,曾子侍。

子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨.汝知之乎?”曾子避席曰:“参不敏,何足以知之?”子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也.复坐,吾语汝.”“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也.夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身.《大雅》云:‘无念尔祖,聿修厥德.’”2。

《礼记·中庸》选段博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

有弗学,学之弗能,弗措也;有弗问,问之弗知,弗措也;有弗思,思之弗得,弗措也;有弗辨,辨之弗明,弗措也;有弗行,行之弗笃,弗措也。

人一能之,己百之;人十能之,己千之。

果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。

(二)史部选篇3.《史记·鹖冠子》选段魏文王问扁鹊:“子昆弟三人其孰最善为医?”扁鹊曰:“长兄最善,中兄次之,扁鹊最为下。

”魏文王曰:“可得闻邪?”扁鹊曰: “长兄于病视神,未有形而除之,故名不出于家.中兄治病,其在毫毛,故名不出于闾.若扁鹊者,镵血脉,投毒药,副肌肤,闲而名出闻于诸侯.”4.《山海经·南山经》选段南山经之首曰鹊山。

其首曰招摇之山,临于西海之上。

多桂多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝馀,食之不饥.有木焉,其状如榖而黑理,其华四照.其名曰迷榖,佩之不迷.有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌,食之善走。

丽麂之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕疾。

(三)子部选篇5。

《孟子·公孙丑下》选段天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之.多助之至,天下顺之.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣.6.《荀子·劝学篇》君子曰:学不可以已。

国学经典《中庸》要点知识点《中庸》是我国古代经典文化的重要瑰宝之一,是一部论述礼义道德的著作,由孔子的学生曾子整理而成。

本文将介绍《中庸》的要点知识点,帮助读者更好地理解这本经典著作。

1. 《中庸》的概述:《中庸》全文共有三十三章,分为六个部分,主要以探讨中庸之道为主线。

通过讲述如何修身齐家治国平天下,强调人的内外修养的统一,提倡人与自然、人与社会和谐相处。

2. 中庸之道:《中庸》提出了“中庸之道”的理念,它强调平衡、中立和适度,认为人应该追求内在心性的平和与外在行为的恰当,而不偏激。

中庸之道要求人在思想、行为和情感上都要保持平衡和适度,避免过分或偏颇的倾向。

3. 中庸修身篇:《中庸》将修身作为人最基本的要义之一,提出了“君子中庸”和“诚意正心”等观念。

君子中庸是指善于在各种复杂情况下保持中立、自持和适度的高尚品质。

诚意正心强调了诚实守信、正直无私的品德,通过正心来达到修身完善的目的。

4. 中庸齐家篇:《中庸》认为,修身之后还应注意齐家治国,即通过家庭和社会角色的责任来体现中庸之道。

它提出家庭应该是和睦harmonious 和谐的,父母子女之间要有亲情,兄弟姐妹要有友情,夫妻之间要有爱情。

同时,也强调了对家庭和社会的贡献以及对社会道德规范的遵守。

5. 中庸治国篇:《中庸》对于君主和政府的治国思想也提出了要求。

它认为,君主要以身作则,追求正义公正,以身先士卒,用德治国。

同时也要理智 ample and judicious 理智运用权力,不偏不倚,兼顾各方利益。

只有这样,才能得到人民的拥护和社会的稳定。

6. 中庸天下篇:《中庸》强调了人与天下的关系。

它认为,人应当尊重天地间的自然规律,顺应天时地利,与自然和谐相处。

同时也指出,人在社会中应该遵守世间的规范和秩序,尊重人与人之间的关系,保持社会的和谐与稳定。

通过学习《中庸》,我们能够更好地认识自己,理解人与人之间的关系,追求内心的平和与外在的适度。

这本经典著作具有很高的价值和意义,希望大家能够多读多悟,将其中的智慧融入到日常生活中。

《中庸》是儒家经典之一,强调中庸之道的核心思想,即保持事物的平衡和谐。

以下是《中庸》中的50句经典语句:1.天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

2.道也者,不可须臾离也,可离非道也。

3.君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

4.莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。

5.喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

6.中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

7.致中和,天地位焉,万物育焉。

8.仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。

君子之中庸也,君子而时中。

”9.小人之中庸也,小人而无忌惮也。

10.君子之道,费而隐。

11.夫妇之愚,可以与知焉,及其至也,虽圣人亦有所不知焉。

12.夫妇之不肖,可以能行焉,及其至也,虽圣人亦有所不能焉。

13.天地之大也,人为贵;人之所行,莫大于孝弟。

14.孝弟也者,其为仁之本与!15.君子务本,本立而道生。

16.唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。

17.诚者,天之道也;诚之者,人之道也。

18.诚者,不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。

19.诚之者,择善而固执之者也。

20.博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

21.有弗学,学之弗能,弗措也。

22.有弗问,问之弗知,弗措也。

23.有弗思,思之弗得,弗措也。

24.有弗辨,辨之弗明,弗措也。

25.有弗行,行之弗笃,弗措也。

26.人一能之,己百之;人十能之,己千之。

27.果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。

28.诗曰:“衣锦尚絅,恶其文之著也。

”故君子之道,闇然而日章;小人之道,的然而日亡。

29.君子之道,淡而不厌,简而文,温而理,知远之近,知风之自,知微之显,可与入德矣。

30.君子内省不疚,夫何忧何惧!31.君子易事而难说也。

说之不以道,不说也;及其使人也,器之。

32.小人难事而易说也。

说之虽不能道,说也;及其使人也,求备焉。

33.子曰:“君子和而不流,强哉矫!中立而不倚,强哉矫!国有道,不变塞焉,强哉矫!国无道,至死不变,强哉矫!”34.子曰:“素隐行怪,后世有述焉,吾弗为之矣。

国学经典解读超越“忠恕”之道-—《中庸》“道不远人”章义疏《中庸》一书引“子曰”处甚多,“道不远人”章即其例。

此章论君子之道,内及“忠恕”,与《论语》颇可映证。

然细加推绎,又可见其说已非“忠恕”所能范围。

深入研究此章,既有利我们看清《中庸》作者对孔子“忠恕”思想之发展,同时,对我们认识《中庸》所引“子曰”之特点亦不无裨益。

据文意,全章可分五节。

以下,我们结合汉宋注疏逐节予以讨论。

子曰:道不远人。

人之为道而远人,不可以为道。

朱熹指出,“道不远人”这一节在全章中处于总纲的位置,下面三节都是对它的进一步说明。

应当说,这个理解是得原文之实的。

这一节的难点与重点是如何理解两个“远人”,前人意见分歧。

《礼记正义》(以下简称《正义》)对两个“远人”分别做了不同的处理。

它把前一个“远人”解释为“(中庸之道)不远离于人身”(郑玄注、孔颖达疏《礼记正义》,十三经注疏标点本,北京大学出版社,1999,1431页)。

这实际上是把“远人”之“人”理解为“人身”,义近于“己”(Oneself)。

它把后一个“远人”解释为“附近于人”的反面,这实际上是把“远人”之“人”解释为与“己”相对的“他人”(Others)。

朱熹的《中庸章句》(以下简称《章句》)则对两个“远人”做了统一处理,“远人”就是“远离众人”,“远人”之“人”指“众人”(Man)。

朱熹还认为,所谓“道”(中庸之道)也就是众人之道或常人之道。

关于“道不远人”,朱熹的解读别出心裁:“言人人有此道,只是人自远其道,非道远人也。

”(《语类》卷第六十三,1542页)这实际上是把“道不远人”理解为“非道远人”,亦即“道远人”的否定式。

就“道不远人”这句话本身而言,朱熹的这种解读自成一格,但如果我们把它与后面那句“人之为道而远人,不可以为道”联系起来考虑,这种解释的效力就未免值得怀疑。

因为,很明显,“人之为道而远人,不可以为道”讨论的是为道而不是道与人的关系。

既然“道”尚在“为”之中,就不能说“人人有此道”,如果非要那么说,就必须承认,此道非彼道:“为道”之“道”与“人人有此道”之“道”不同。

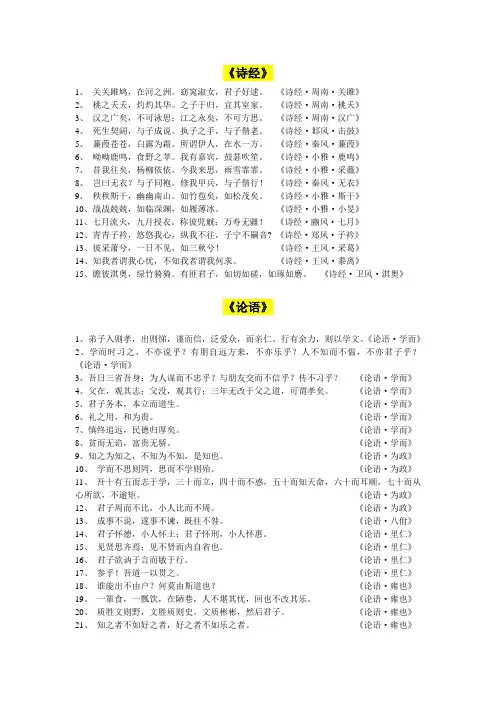

《诗经》1、关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

《诗经·周南·关雎》2、桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

《诗经·周南·桃夭》3、汉之广矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。

《诗经·周南·汉广》4、死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

《诗经·邶风·击鼓》5、蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

《诗经·秦风·蒹葭》6、呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

《诗经·小雅·鹿鸣》7、昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

《诗经·小雅·采薇》8、岂曰无衣?与子同袍。

修我甲兵,与子偕行!《诗经·秦风·无衣》9、秩秩斯干,幽幽南山。

如竹苞矣,如松茂矣。

《诗经·小雅·斯干》10、战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

《诗经·小雅·小旻》11、七月流火,九月授衣。

称彼兕觥:万寿无疆!《诗经·豳风·七月》12、青青子衿,悠悠我心,纵我不往,子宁不嗣音? 《诗经·郑风·子衿》13、彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!《诗经·王风·采葛》14、知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

《诗经·王风·黍离》15、瞻彼淇奥,绿竹猗猗。

有匪君子,如切如磋,如琢如磨。

《诗经·卫风·淇奥》《论语》1、弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有余力,则以学文。

《论语·学而》2、学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?《论语·学而》3、吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?《论语·学而》4、父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。

《论语·学而》5、君子务本,本立而道生。

一、《中庸》节选诚者,天之道也;诚之者,人之道也。

诚者,不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。

诚之者,择善而固执之者也。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

有弗学,学之弗能弗措也;有弗问,问之弗知弗措也;有弗思,思之弗得弗措也;有弗辨,辨之弗明弗措也;有弗行,行之弗笃弗措也。

人一能之,己百之;人十能之,己千之。

果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。

二、《孟子.告子上》节选孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。

若夫为不善,非才之罪也。

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。

(注:儒家五常:仁、义、礼、智、信)三、水槛遣心(其一)(杜甫)去郭轩楹敞,无村眺望赊。

澄江平少岸,幽树晚多花。

细雨鱼儿出,微风燕子斜。

城中十万户,此地两三家。

四、题稚川山水(戴叔伦)松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。

行人无限秋风思,隔水青山似故乡。

五、晚春(韩愈)草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

六、咏煤炭(于谦)凿开混沌得乌金,蓄藏阳和意最深。

爝火燃回春浩浩,洪炉照破夜沉沉。

鼎彝元赖生成力,铁石犹存死后心。

但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林。

七、菩萨蛮(李白)平林漠漠烟如织。

寒山一带伤心碧。

瞑色入高楼。

有人楼上愁。

玉阶空伫立。

宿鸟归飞急。

何处是归程?长亭更短亭。

八、戏为六绝句(其二)(杜甫)王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休,尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。

(注:初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王)。

10部必读的国学经典值得读的10部国学经典名著它是中国传统文化的精华,对中国的政治、经济、军事等各个方面都有很大的影响,对传承文明、增强民族凝聚力、复兴中华民族有着重要的作用。

中国文化经典是中国文化中最优秀、最优秀、最有价值的典范之作。

它们是被时间冲刷、被历史沉淀的文化杰作。

推荐以下书单:10部国学必读经典。

1、《论语》《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。

它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、论理思想、道德观念及教育原则等。

与《大学》《中庸》《孟子》《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》并称“四书五经”。

通行本《论语》共二十篇。

2、《道德经》《道德经》,又名《老子》,由战国时期道家学派整理而成,记录了春秋晚期思想家老子的学说。

是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,是道家哲学思想的重要来源。

道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》在前,《德经》在后,并分为81章。

是中国历史上首部完整的哲学著作。

3、《庄子》《庄子》是庄子学派的著述总集,道家的重要典籍。

现存《庄子》共33篇,分内篇、外篇、杂篇。

一般认为内篇是庄子所作,外篇、杂篇是庄周弟子及后学所作。

庄子名周,战国中期蒙今河南商丘东北人,曾做过管漆园的小吏。

他追求精神自由,视名利地位如粪土腐鼠。

齐王慕名曾派使臣携重金聘他为相,庄周回答,宁愿在脏水沟里自由嬉戏,不愿受当权者的羁绊,拒绝了聘请。

4、《孟子》孟子,名轲,字号在汉代以前的古书没有记载,但曹魏、晋代之后却传出子车、子居、子舆等三个不同的字号,字号可能是后人的附会而未必可信。

山东邹城人。

在十五、六岁时到达鲁国后有一种说法是拜入孔子之孙子思的门下。

孟子是中国古代著名思想家,教育家,战国时期儒家代表人物。

著有《孟子》一书。

是记录孟子及其弟子言行的著作。

继承并发扬了孔子的`思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。

理学大师朱熹-国学大道场-国学论坛一元一国学论坛一元一国学网理学大师朱熹朱熹, 理学, 大师理学大师朱熹(1130——1200)朱熹是先秦以来儒家系统中的著名代表人物之一,也是我国后期封建社会在文化思想领域中影响较大的一位思想家。

从学术成就上看,他是宋代理学的集大成者,也是宋明理学最突出的代表。

从他的历史地位和社会影响上看,朱熹在中国古代学者之中,可算是屈指可数的几位伟人之一。

一、自幼勤奋好学立志要做圣人朱熹字元晦,又字仲晦,别号晦庵,60岁以后自称晦翁。

祖籍徽州婺源(今属江西婺源县),宋高宗建炎四年(1130年)出生于福建南剑(今福建南坪)龙溪县,卒于宋宁宗庆元六年(1200年)。

卒后葬于建阳塘石里之大林谷。

从朱熹的家世来看,其祖辈世代做官,为“婺源著姓,以儒传家”,其家族在地方上很有名望。

据江永编著的《近思录集注·考订朱子世家》记载:“唐末,有朱古寮者,世为婺源镇将,因家焉。

”自朱古寮传至朱森为第七代,是朱熹之祖父,“以子赠承事郎,森生松,为朱熹之父。

朱松字乔年,号韦斋,官吏部”,不到20岁就中进士,授建州政和尉,后来“因召对,称善,改左宣教郎,除秘书省校书郎”。

嗣后在吏部做官,他曾上疏极力反对秦桧与金人议和,最后受任出知饶州(今江西波阳)。

未赴任,“得主管台州崇道观。

”喜欢研究历史,“取经子史传,考其兴衰治乱,应时合变”。

他也是一位理学家,是罗从彦的学生,学习过杨龟山(时)所传的河洛之学,其著作有《韦斋集》12卷,外集10卷。

但朱松在朱熹出生的那年就失去官职,只好以教学为生,家境比较困难,更为不幸的是,当朱熹14岁时,其父就去世了。

年少的朱熹,只好遵照遗嘱的安排,依靠父亲生前好友刘子羽过日子。

从朱熹的生平事迹来看,他一生的大部分时间都是从事读书、讲学和注释儒家经籍。

因此,他在学术上的成就比其他方面更为卓著。

虽然多次担任地方官职,但每次的时间都不长。

他自24岁开始做官,到71岁去世,共被授官20余次,而由于权臣当道,多次遭受排挤,或辞而不就,真正在地方上做官总计不过10年,在朝做官40天。

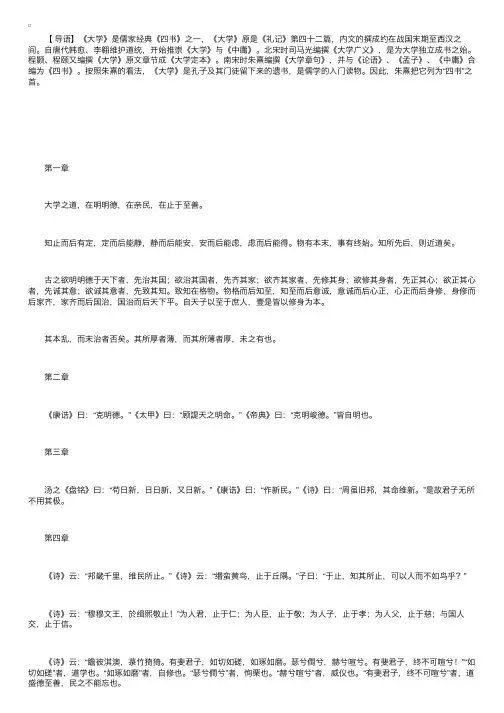

中国国学经典四书之《中庸》-【第十章原文与译文解读】作者:潘长宏2022年6月25日中国国学中有《四书》那就是《大学》《中庸》《孟子》《论语》。

据《史记·孔于世家》记载,孔子的儿子名叫孔鲤,字伯鱼;伯鱼的儿子名叫孔伋,字子思。

孔子去世后,儒家分为八派,子思是其中一派。

荀子把子思和孟子看成是一派。

从师承关系来看,子思学于孔子的得意弟子曾子,孟子又学于子思;所以有“思孟学派”的说法。

现存的《中庸》,已经经过秦代儒者的修改,大致写定于秦统一全国后不久。

撮取文章的中心内容为题而成。

中庸作为一种深遂的思想,有着它普遍而独特的现实意义,甚至是指导意义。

中庸思想是一种客观的思想,也是一种唯物的思想。

它的字里行间都有着一种不可忽视的唯物与辩证的思想。

中庸”思想可以看作是孔子的道德理解最高境界,中庸之道作为我国优秀文化理念,长期以来对国人的思想行为起着潜移默化作用,影响着国家民族的发展。

中者,天下之根;庸者,天下之本。

【原文】(什么是真正的强)子路问强(1)。

子曰:“南方之强与?北方之强与?抑而强与?(2)宽柔以教,不报无道(3),南方之强也,君子居之(4)。

衽金革(5),死而不厌(6),北方之强也,而强者居之。

故君子和而不流(7),强哉矫(8)!中立而不倚,强哉矫!国有道,不变塞焉(9),强哉矫!国无道,至死不变,强哉矫!”【译文】子路问什么是强。

孔子说:“南方的强呢?北方的强呢?还是你认为的强呢?用宽容柔和的精神去教育人,人家对我蛮横无礼也不报复,这是南方的强,品德高尚的人具有这种强。

用兵器甲盾当枕席,死而后已,这是北方的强,勇武好斗的人就具有这种强。

所以,品德高尚的人和顺而不随波逐流,这才是真强啊!保持中立而不偏不倚,这才是真强啊!国家政治清平时不改变志向,这才是真强啊!国家政治黑暗时坚持操守,宁死不变,这才是真强啊!”【读解】子路性情鲁莽,勇武好斗,所以孔子教导他:有体力的强,有精神力量的强,但真正的强不是体力的强,而是精神力量的强。