2013届高三语文一轮复习古诗文阅读专题 文言虚词及翻译

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:13

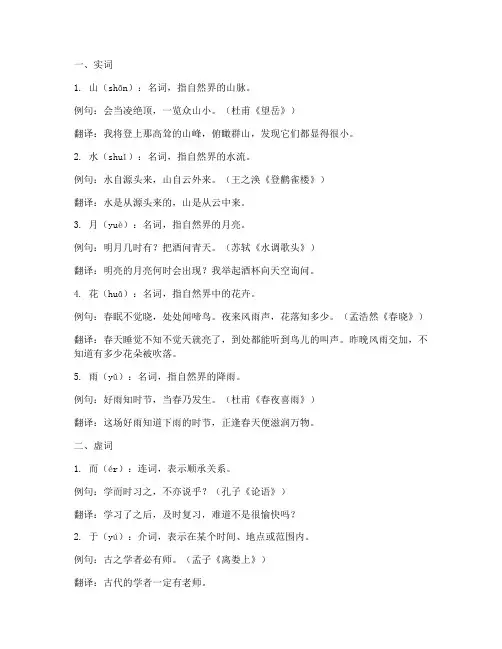

一、实词1. 山(shān):名词,指自然界的山脉。

例句:会当凌绝顶,一览众山小。

(杜甫《望岳》)翻译:我将登上那高耸的山峰,俯瞰群山,发现它们都显得很小。

2. 水(shuǐ):名词,指自然界的水流。

例句:水自源头来,山自云外来。

(王之涣《登鹳雀楼》)翻译:水是从源头来的,山是从云中来。

3. 月(yuè):名词,指自然界的月亮。

例句:明月几时有?把酒问青天。

(苏轼《水调歌头》)翻译:明亮的月亮何时会出现?我举起酒杯向天空询问。

4. 花(huā):名词,指自然界中的花卉。

例句:春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

(孟浩然《春晓》)翻译:春天睡觉不知不觉天就亮了,到处都能听到鸟儿的叫声。

昨晚风雨交加,不知道有多少花朵被吹落。

5. 雨(yǔ):名词,指自然界的降雨。

例句:好雨知时节,当春乃发生。

(杜甫《春夜喜雨》)翻译:这场好雨知道下雨的时节,正逢春天便滋润万物。

二、虚词1. 而(ér):连词,表示顺承关系。

例句:学而时习之,不亦说乎?(孔子《论语》)翻译:学习了之后,及时复习,难道不是很愉快吗?2. 于(yú):介词,表示在某个时间、地点或范围内。

例句:古之学者必有师。

(孟子《离娄上》)翻译:古代的学者一定有老师。

3. 以(yǐ):连词,表示原因、目的或方式。

例句:以其无礼于晋,且贰于楚也。

(左丘明《左传》)翻译:因为他对待晋国不礼貌,并且背叛了楚国。

4. 之(zhī):代词,表示所指的事物或人。

例句:学而时习之,不亦说乎?(孔子《论语》)翻译:学习了之后,及时复习,难道不是很愉快吗?5. 于(yú):介词,表示时间、地点或范围。

例句:孔子于川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”(孔子《论语》)翻译:孔子在河边说:“时光就像这流水一样,日夜不停。

”通过以上对古文言文实词和虚词的翻译和解释,我们可以更好地理解古人的语言表达,领略古文的风采。

在学习和阅读古文时,我们要注重实词和虚词的积累,以便更好地把握文章的主旨和内涵。

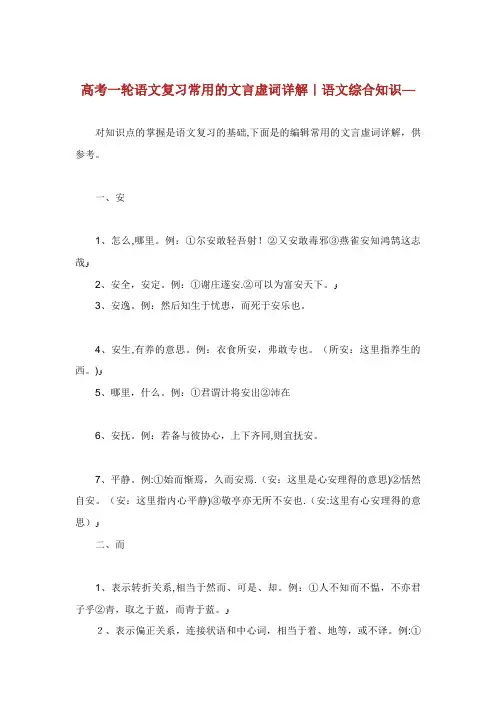

高考一轮语文复习常用的文言虚词详解|语文综合知识—对知识点的掌握是语文复习的基础,下面是的编辑常用的文言虚词详解,供参考。

一、安1、怎么,哪里。

例:①尔安敢轻吾射!②又安敢毒邪③燕雀安知鸿鹄这志哉ﻭ2、安全,安定。

例:①谢庄遂安.②可以为富安天下。

ﻭ3、安逸。

例:然后知生于忧患,而死于安乐也。

4、安生,有养的意思。

例:衣食所安,弗敢专也。

(所安:这里指养生的西。

)ﻭ5、哪里,什么。

例:①君谓计将安出②沛在6、安抚。

例:若备与彼协心,上下齐同,则宜抚安。

7、平静。

例:①始而惭焉,久而安焉.(安:这里是心安理得的意思)②恬然自安。

(安:这里指内心平静)③敬亭亦无所不安也.(安:这里有心安理得的意思)ﻭ二、而1、表示转折关系,相当于然而、可是、却。

例:①人不知而不愠,不亦君子乎②青,取之于蓝,而青于蓝。

ﻭ2、表示偏正关系,连接状语和中心词,相当于着、地等,或不译。

例:①朝而往,暮而归。

②哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。

③盖一岁之犯死者二焉,其余则熙熙而乐。

3、表示假设关系,连接主语和谓语,相当于如果、假使.例:①人而无信,不知其可。

②诸君而有意,瞻予马首可也。

4、表示并列,相当于而且、又、和或不译。

例:①敏而好学,不耻下问。

②**之野产异蛇,黑质而白章。

③秦师轻而无礼。

ﻭ5、表示承递关系,相当于而且、并且、就或不译。

例:①择其善者而从之,其不善者而改之。

②余闻而愈悲。

③置之地,拔剑撞而破之。

④灭滑而还。

ﻭ6、通如:好像,如同。

例:军惊而坏都舍。

ﻭ7、通尔,你,你的。

例:①而翁归.②若欲死而父。

③而母立于兹。

ﻭ[而已]罢了。

例:①人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已.②如是而已.[而后]才,方才。

例:①三月而后成。

②臣鞠躬尽瘁,死而后已。

ﻭ[而况]即何况,用反问的语气表示更进一层的意思。

例:①今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

而况石乎!②技经肯綮之未尝,而况大軱乎!ﻭ三、尔ﻭ1、同耳,罢了。

例:①无他,但手熟尔。

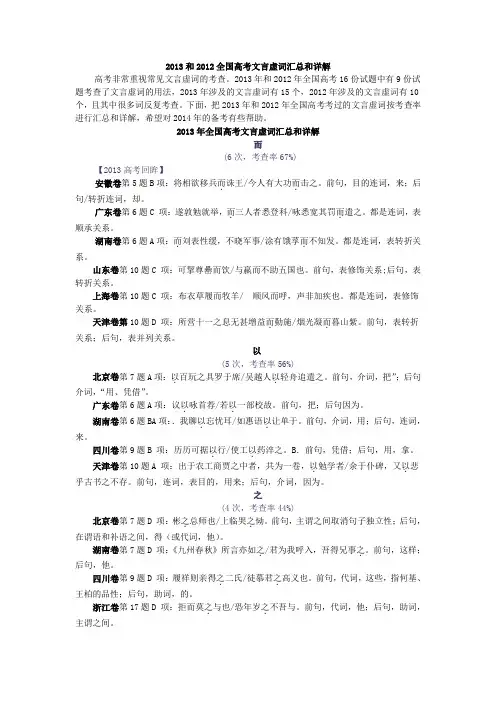

2013和2012全国高考文言虚词汇总和详解高考非常重视常见文言虚词的考查。

2013年和2012年全国高考16份试题中有9份试题考查了文言虚词的用法,2013年涉及的文言虚词有15个,2012年涉及的文言虚词有10个,且其中很多词反复考查。

下面,把2013年和2012年全国高考考过的文言虚词按考查率进行汇总和详解,希望对2014年的备考有些帮助。

2013年全国高考文言虚词汇总和详解而(6次,考查率67%)【2013高考回眸】安徽卷第5题B项:将相欲移兵而.诛王/今人有大功而.击之。

前句,目的连词,来;后句/转折连词,却。

广东卷第6题C 项:遂敦勉就举,而.三人者悉登科/咏悉宽其罚而.遣之。

都是连词,表顺承关系。

湖南卷第6题A项:而.刘表性缓,不晓军事/涂有饿莩而.不知发。

都是连词,表转折关系。

山东卷第10题C 项:可挈尊罍而饮/与嬴而不助五国也。

前句,表修饰关系;后句,表转折关系。

上海卷第10题C 项:布衣草履而牧羊/ 顺风而呼,声非加疾也。

都是连词,表修饰关系。

天津卷第10题D 项:所营十一之息无甚增益而.勤施/烟光凝而.暮山紫。

前句,表转折关系;后句,表并列关系。

以(5次,考查率56%)北京卷第7题A项:以.百玩之具罗于席/吴越人以.轻舟追遣之。

前句,介词,把”;后句介词,“用、凭借”。

广东卷第6题A项:议以.咏首荐/若以.一部校故。

前句,把;后句因为。

湖南卷第6题BA项:.我聊以.忘忧耳/如惠语以.让单于。

前句,介词,用;后句,连词,来。

四川卷第9题B 项:历历可据以.行/使工以.药淬之。

B.前句,凭借;后句,用,拿。

天津卷第10题A 项:出于农工商贾之中者,共为一卷,以.勉学者/余于仆碑,又以.悲乎古书之不存。

前句,连词,表目的,用来;后句,介词,因为。

之(4次,考查率44%)北京卷第7题D 项:彬之.总师也/上临哭之.恸。

前句,主谓之间取消句子独立性;后句,在谓语和补语之间,得(或代词,他)。

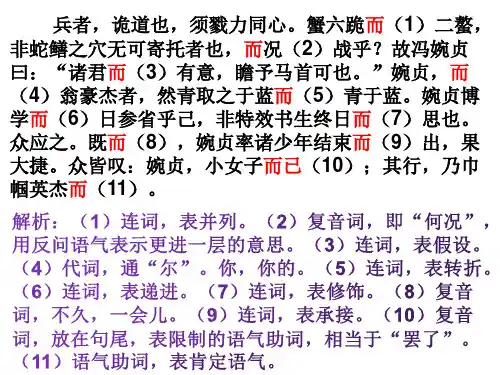

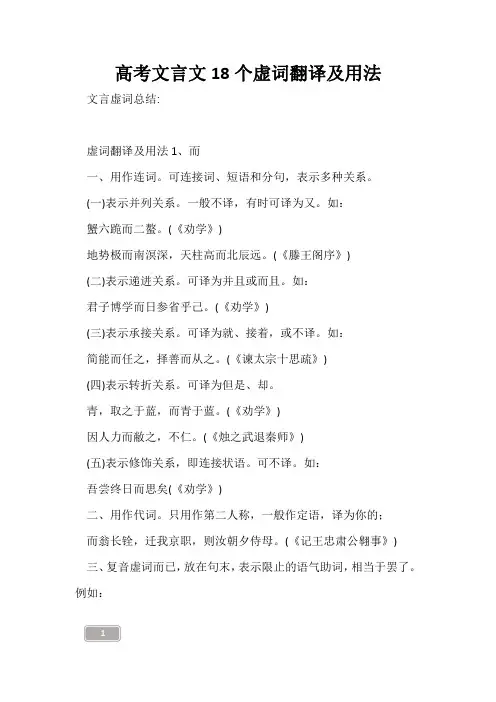

高考文言文18个虚词翻译及用法文言虚词总结:虚词翻译及用法1、而一、用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为又。

如:蟹六跪而二螯。

(《劝学》)地势极而南溟深,天柱高而北辰远。

(《滕王阁序》)(二)表示递进关系。

可译为并且或而且。

如:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(三)表示承接关系。

可译为就、接着,或不译。

如:简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)(四)表示转折关系。

可译为但是、却。

青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)因人力而敝之,不仁。

(《烛之武退秦师》)(五)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

如:吾尝终日而思矣(《劝学》)二、用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为你的;而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(《记王忠肃公翱事》) 三、复音虚词而已,放在句末,表示限止的语气助词,相当于罢了。

例如:闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)虚词翻译及用法2、何⑴什么。

例:①何陋之有②夫晋,何厌之有?⑵怎么样。

例:①如太行、王屋何?②其如土石何?⑶哪里。

例:胡为乎遑遑欲何之⑷多么。

例:水何澹澹,山岛竦峙。

⑸为什么。

例:①予尝求古仁人之心,或者二者之为,何哉?②所在皆是也,而此独以钟名,何哉?⑤齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?⑹怎么。

例:①若为佣耕,何富贵也?②徐公何能及君也?⑺何:通呵,喝问。

例:信臣精卒陈利兵而谁何。

(谁何:呵问他是谁何意思是检查盘问。

)「何如」怎么样,怎样。

例:①吾欲之南海,何如?②今日之事何如?⑤求,尔何如?「何消」哪用得着。

例:这自然,何消吩附。

「何尝」并非。

例:你说的何尝不是。

「何加」有什么益处。

例:万钟于我何加焉!虚词翻译及用法3、乎一、用作语气助词。

(一)表疑问语气。

可译为吗、呢。

儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)欲安所归乎?(《赤壁之战》)今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?(《勾践灭吴》) (二)表测度语气,可译为吧。

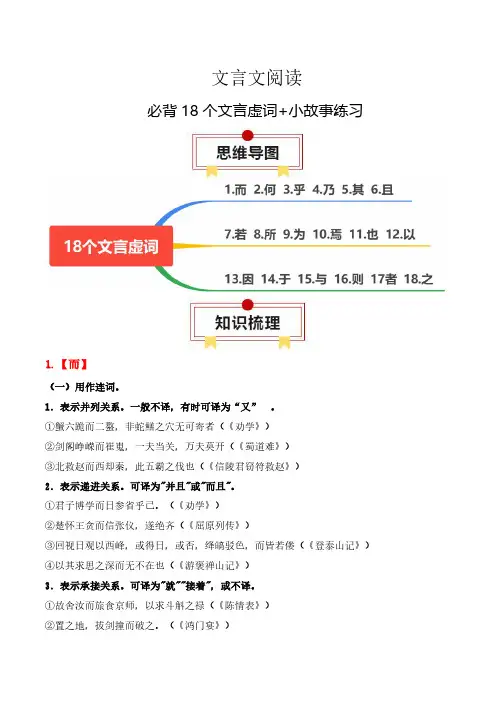

文言文阅读必背18个文言虚词+小故事练习1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)②表恶其能而不用也(《赤壁之战》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①而翁归,自与汝复算耳(《促织》)②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹(《项脊轩志》)(三)通“如”:好像,如同。

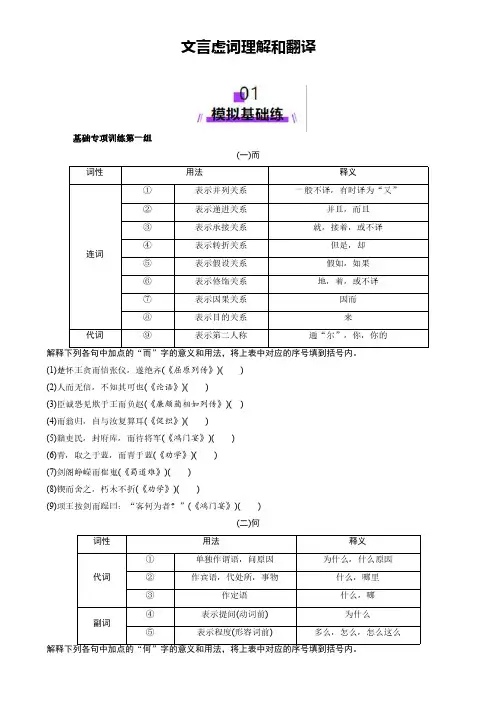

文言虚词理解和翻译基础专项训练第一组(一)而词性用法释义连词①表示并列关系一般不译,有时译为“又”②表示递进关系并且,而且③表示承接关系就,接着,或不译④表示转折关系但是,却⑤表示假设关系假如,如果⑥表示修饰关系地,着,或不译⑦表示因果关系因而⑧表示目的关系来代词⑨表示第二人称通“尔”,你,你的解释下列各句中加点的“而”字的意义和用法,将上表中对应的序号填到括号内。

(1)楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)()(2)人而无信,不知其可也(《论语》)()(3)臣诚恐见欺于王而负赵(《廉颇蔺相如列传》)()(4)而翁归,自与汝复算耳(《促织》)()(5)籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)()(6)青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)()(7)剑阁峥嵘而崔嵬(《蜀道难》)()(8)锲而舍之,朽木不折(《劝学》)()(9)项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)()(二)何词性用法释义代词①单独作谓语,问原因为什么,什么原因②作宾语,代处所,事物什么,哪里③作定语什么,哪副词④表示提问(动词前)为什么⑤表示程度(形容词前)多么,怎么,怎么这么解释下列各句中加点的“何”字的意义和用法,将上表中对应的序号填到括号内。

(1)是诚何心哉(《齐桓晋文之事》)()(2)予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉(《岳阳楼记》)()(3)吾何爱一牛(《齐桓晋文之事》)()(4)大王来何操(《鸿门宴》)()(5)青泥何盘盘,百步九折萦岩峦(《蜀道难》)()(三)乎词性用法释义助词①表示疑问语气吗,呢②表示反问语气呢③表示推测语气吧④表示感叹语气啊⑤表示句中停顿不译⑥形容词、副词词尾的,地,或不译介词⑦相当于“于”在,或不译解释下列各句中加点的“乎”字的意义和用法,将上表中对应的序号填到括号内。

(1)壮士!能复饮乎(《鸿门宴》)()(2)郁乎苍苍(《赤壁赋》)()(3)嗟乎!一人之心,千万人之心也(《阿房宫赋》)()(4)日夜望将军至,岂敢反乎(《鸿门宴》)()(5)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎(《师说》)()(6)相与枕藉乎舟中,不知东方之既白(《赤壁赋》)()(7)胡为乎遑遑欲何之(《归去来兮辞并序》)()(四)乃词性用法释义副词①表示承接就,于是②表示结果才③表示出乎意料竟,竟然,却④表示判断是,就是⑤表示递进甚至代词⑥表示第二人称你,你的⑦指示代词这,这样解释下列各句中加点的“乃”字的意义和用法,将上表中对应的序号填到括号内。

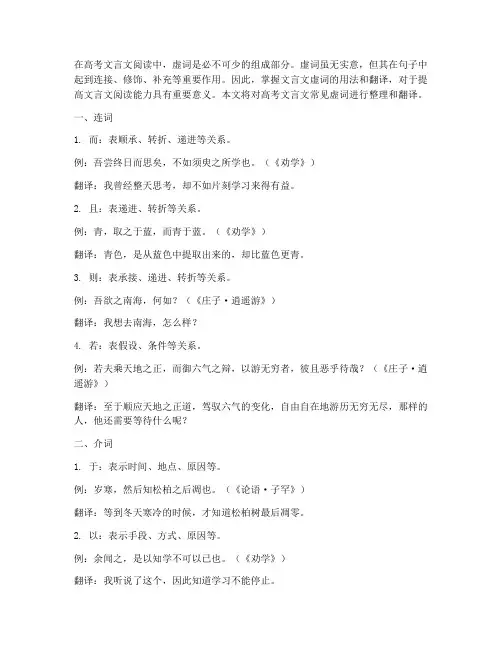

在高考文言文阅读中,虚词是必不可少的组成部分。

虚词虽无实意,但其在句子中起到连接、修饰、补充等重要作用。

因此,掌握文言文虚词的用法和翻译,对于提高文言文阅读能力具有重要意义。

本文将对高考文言文常见虚词进行整理和翻译。

一、连词1. 而:表顺承、转折、递进等关系。

例:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

(《劝学》)翻译:我曾经整天思考,却不如片刻学习来得有益。

2. 且:表递进、转折等关系。

例:青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)翻译:青色,是从蓝色中提取出来的,却比蓝色更青。

3. 则:表承接、递进、转折等关系。

例:吾欲之南海,何如?(《庄子·逍遥游》)翻译:我想去南海,怎么样?4. 若:表假设、条件等关系。

例:若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?(《庄子·逍遥游》)翻译:至于顺应天地之正道,驾驭六气的变化,自由自在地游历无穷无尽,那样的人,他还需要等待什么呢?二、介词1. 于:表示时间、地点、原因等。

例:岁寒,然后知松柏之后凋也。

(《论语·子罕》)翻译:等到冬天寒冷的时候,才知道松柏树最后凋零。

2. 以:表示手段、方式、原因等。

例:余闻之,是以知学不可以已也。

(《劝学》)翻译:我听说了这个,因此知道学习不能停止。

3. 为:表示目的、原因等。

例:为是其智弗若与?(《庄子·逍遥游》)翻译:难道是因为他的智慧不如别人吗?三、助词1. 之:用于主谓之间,取消句子独立性。

例:君子之泽,五世而斩。

(《左传·僖公二十五年》)翻译:君子的恩泽,到第五代就会消失。

2. 其:表示代词、语气等。

例:其闻道也固已难矣,而未知其所以然也。

(《庄子·逍遥游》)翻译:他听说了道,已经很难了,却不知道之所以然。

3. 者也:用于句末,表示判断、总结等。

例:夫庸知其年之先后生于吾乎?(《庄子·逍遥游》)翻译:那谁知道他的寿命是早于我还是晚于我呢?四、感叹词1. 哉:表示感叹、疑问等。

夫文言者,古之语言也。

其辞简而意赅,其词深而意远。

然文言之中,实词与虚词交错,颇难理解。

今试举数例,以明实词虚词之翻译。

一、实词翻译1. 实词:君翻译:你、您例句:君臣之间,应以礼相待。

(翻译:你与臣子之间,应当以礼相待。

)2. 实词:道翻译:道路、方法、道理例句:道阻且长,行则将至。

(翻译:道路崎岖且长,只要前行,终将到达。

)3. 实词:之翻译:的、之、到例句:此之谓也。

(翻译:这就是所说的意思。

)4. 实词:所翻译:所、处、所例句:有所思,不可解。

(翻译:有所思考,难以解开。

)二、虚词翻译1. 虚词:于翻译:在、比、对于例句:吾友于君,实为知己。

(翻译:我的朋友对你,确实可以称得上知己。

)2. 虚词:以翻译:用、因为、以及例句:以其人之道,还治其人之身。

(翻译:用别人的方法,来对付那个人。

)3. 虚词:而翻译:并且、但是、然而例句:人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

(翻译:人生得意之时,应当尽情享受,不要让金杯空对着月亮。

)4. 虚词:之翻译:的、之、到例句:此之谓也。

(翻译:这就是所说的意思。

)三、实词虚词结合翻译1. 实词虚词结合:君之所以为君,在乎仁义而已。

翻译:你之所以成为君主,仅仅是因为仁义而已。

例句:君之所以为君,在乎仁义而已。

(翻译:你之所以成为君主,仅仅是因为仁义而已。

)2. 实词虚词结合:子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

翻译:子路、曾皙、冉有、公西华坐在旁边。

例句:子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

(翻译:子路、曾皙、冉有、公西华坐在旁边。

)综上所述,文言文实词虚词的翻译,需根据上下文语境,灵活运用实词和虚词的翻译方法,以达到准确表达古文意思的目的。

在阅读古文时,多加练习,逐步提高自己的翻译水平。

2013届高三语文一轮复习古诗文阅读专题文言文实词及翻译一、对点训练阅读下面的文言文,翻译画线的句子,注意句中加点的实词的翻译。

1。

贾谊,洛阳人也.年十八,以能诵诗书属文称于郡中.__河南守吴公闻其秀才,召置门下,甚幸爱。

文帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑,而尝学事焉,征为廷尉。

廷尉乃言谊年少,颇通诸子之书。

文帝召以为博士。

(《汉书·贾谊传》) (1)以能诵诗书属.文称.于郡中。

译文:__________________________________________________________ ______________,召置门下,甚幸爱.(2)河南守吴公闻其秀才..译文:_______________________________________________________ _________________(3)故.与李斯同邑,而尝学事焉,征.为廷尉。

译文:_______________________________________________________ _________________答案:(1)凭借擅长背诵诗书会写文章在郡里闻名。

(2)河南太守吴公听说他才学优秀,就召他到自己的官署,非常地宠爱(他)。

(3)(吴公)旧时与李斯同乡,并且曾经向李斯学习过,(皇上)就征召吴公担任廷尉。

参考译文:贾生名叫贾谊,是洛阳人。

在十八岁时,凭借擅长背诵诗书会写文章在郡里闻名。

河南太守吴公听说他才学优秀,就召他到自己的官署,非常地宠爱(他).汉文帝刚即位时,听说河南郡守吴公政绩卓著,为全国第一,(吴公)旧时和李斯同乡,并且曾经向李斯学习过,(皇上)就征召吴公担任廷尉。

吴廷尉就推荐贾谊年轻有才,能精通诸子百家的学问。

这样,汉文帝就征召贾谊,让他担任博士之职。

2.越无车,有游者得车于晋楚之郊,辐朽而轮败,车兒折而辕毁,无所可用。

然以其乡之未尝有也,舟载以归而夸诸人。

2013届高三语文一轮复习古诗文阅读专题文言虚词及翻译一、对点训练阅读下面的文言文,翻译画线的句子,注意句中加点的虚词的翻译。

1. 宋王出逃齐攻宋,宋王使人候齐寇之所至.后又使人往视。

齐寇近矣,国人恐矣。

使者遇其兄,兄曰:“国危甚矣,若将安适?”其弟曰:“为王视齐寇,不意其近,而国人恐如此也。

”于是报于王曰:“殊不知齐冠之所在,国人甚安。

"王大喜,左右皆曰:“乡之死者宜矣。

”王多赐之金。

寇至,王自投车上驰而走。

(选自《吕氏春秋》) (1)国危甚矣.,若将安适?译文:__________________________________________________________ ______________(2)乡之.死者宜矣.。

译文:________________________________________________________________________答案:(1)国家的形势非常危险,你准备到哪里去?(2)先前探报军情说敌军来了的人真该死。

参考译文:齐国攻打宋国,宋王派人侦察齐国入侵的军队所到达的地方。

后来又派人去察看.齐国入侵部队真的逼近了,老百姓害怕起来了.去打探的人在回来的途中遇到了他的兄长,他的兄长说:“国家的形势非常危险,你准备到哪里去?”他的弟弟说:“(我)替大王打探齐兵入侵的情况,没料到他们已经逼近了,而老百姓害怕的就是这种情况。

”于是(他的弟弟)向宋王报告说:“完全不知道齐国入侵的军队在哪里,老百姓(生活)得很安定。

"宋王(听了)非常高兴,近臣们都说:“先前探报军情说敌军来了的人真该死."宋王重赏了(谎报军情的人).敌军进了都城,宋王什么也顾不上跳上车急忙逃跑了。

2.陈蕃礼贤陈(蕃)仲举言为士则,行为士范.登车揽辔,有澄清天下之志。

为豫章太守,至,便问徐孺子所在,欲先看之。

主簿曰:君情欲府君先入廨。

陈曰:“武王式商容之闾,席不暇暖.吾之礼贤,有何不可?"(1)言.为士则,行为.士范.译文:__________________________________________________________ ______________(2)武王式商容之.闾,席不暇暖。

吾之.礼贤,有何不可?译文:__________________________________________________________ ______________答案:(1)言语是读书人的榜样,行为是读书人的模范。

(2)周武王经过商容居住的里巷,连席子也来不及坐暖。

我礼敬贤者,有什么不可以呢?参考译文:陈仲举的言语是读书人的榜样,行为是读书人的模范。

他一开始做官,就有革新政治的志向。

担任豫章太守,一到任,就询问徐孺子居住的地方,想先去拜访他。

主簿禀报说:众人希望太守先进官署.陈仲举说:“周武王经过商容居住的里巷,连席子也来不及坐暖。

我礼敬贤者,有什么不可以呢?”3.嘉庆元年,余游富阳,知县恽侯请余修县志。

未及属稿,而恽侯奉调,余去富阳.富阳高傅占,为余言周维城事甚具,故为之传,以遗后之修志者。

周丰,字维城,其先绍兴人也,有赀。

丰事母,起坐行步,尝先得其所欲;饮食必亲视,然后进.事虽剧,必时时至母所视问辄去。

母脱有不当意,或端坐不语,丰大惧,皇皇然若无所容。

视母颜色怡,乃大喜,又久之然后退。

丰于乡里能行其德,有长者行.尝与同贾者归,丰既资之,已而或检其装,有丰肆中物。

以告丰,丰急令如故藏,诫勿言,其来待之如初。

(1)故为.之传,以.遗后之修志者。

译文:__________________________________________________________ ______________欲。

(2)起坐行步,尝先得其所..译文:__________________________________________________________ ______________(3)视母颜色怡,乃.大喜,又久之.然后退。

译文:__________________________________________________________ ______________答案:(1)所以我为周维城作传记,留给以后修撰县志的人.(2)母亲起身、坐下或走路,他常常事先弄明白母亲想要怎样。

(3)看到母亲的脸色和悦了,才非常欢喜,又呆很长时间,然后再退下去。

参考译文:嘉庆元年,我游历富阳县,县令恽君请我撰写整理富阳的县志。

还没来得及起草,恽君就奉命调任,我也离开了富阳。

富阳县的高傅占是个正派人,他告诉我有关周维城的事非常全面具体,所以我为周维城作传记,留给以后修撰县志的人。

周丰,字维城,祖先是绍兴人,有钱财。

周丰侍奉母亲,母亲起身、坐下或走路,他常常事先弄明白母亲想要怎样;母亲的饮食他一定要亲眼看过,然后才送到母亲面前.事务虽然繁重,他一定会时时到母亲房里看望问候才离开。

母亲倘有不如意,或者坐着不说话,周丰十分害怕,那心神不安的样子像是无处容身.看到母亲的脸色和悦了,才非常欢喜,又呆很长时间,然后再退下去。

周丰在乡里能施行他的恩德,有长者那谨慎宽厚的风度和行为.曾有个和他一起做生意的人要回家乡去,周丰已经资助了他旅途费用,后来有人检查那人的行李,发现有周丰店铺里的货物.就来告诉周丰,周丰赶紧叮嘱让货物原封不动,告诫不要把这事传出去,那合伙做生意的人来了,他像以前一样对待。

二、规范提升(2011年高考安徽卷)阅读下面的文言文,完成1~4题。

万贞文先生传[清]全祖望贞文先生万斯同,字季野,鄞人也,户部郎泰第八子。

少不驯,弗肯帖帖随诸兄,所过多残灭,诸兄亦忽之。

户部思寄之僧舍,已而以其顽,闭之.空室中。

先生窃视架上有明史料数十册,读之甚喜,数日而毕;又见有经学诸书,皆尽之。

既出,因时时随诸兄后,听其议论。

一日伯兄斯年家课,先生欲豫.焉,伯兄笑曰:“汝何知?”先生答曰:“观诸兄所造,亦易与耳。

”伯兄骤闻而骇之,曰:“然则吾将试汝.”因.杂出经义目试之,汗漫千言,俄顷而就.伯兄大惊,持之而泣,以.告户部曰:“几失吾弟。

”户部亦愕然曰:“几失吾子.”是日始为先生新衣履,送入塾读书。

逾年,建请业于梨洲先生,则置之绛帐中高坐。

先生读书五行并下,如决海堤,然尝守先儒之戒,以为无益之书不必观,无益之文不必为也,故于书无所不读,而识其大者.康熙戊午,诏征博学鸿儒,浙江巡道许鸿勋以先生荐,力辞得免.明年,开局修《明史》,昆山徐学士元文延先生往,时史局中征士许以七品俸,称翰林院纂修官,学士欲援.其例以授之,先生请以布衣参史局,不署衔,不受俸,总裁许之。

诸纂修官以稿至,皆送先生覆审,先生阅毕,谓侍者曰:取某书某卷某页有某事,当补入;取某书某卷某页有某事,当参校。

侍者如言而至,无爽.者。

《明史稿》五百卷皆先生手定,虽其后不尽仍先生之旧,而要其底本,足以自为一书者也.先生之初至京也,时议意其专长在史,及昆山徐侍郎乾学居忧,先生与之语《丧礼》,乃.知先生之深于经,侍郎因请先生遍成五礼之书二百余卷。

当时京师才彦雾会,各以所长自见,而先生最闲淡,然自王公以至下士,无不呼曰万先生,而先生与人还往,其自署只曰“布衣万斯同”,未尝有他称也。

先生为人和平大雅,而其中介然。

故督师之姻人方居要津,乞史馆于督师少为宽假,先生历数其罪以告之.有运饷官以弃运走,道死,其孙以赂乞入死事之列,先生斥而退之。

钱忠介公嗣子困甚,先生为之营一矜者累矣,卒不能得,而先生未尝倦也。

父友冯侍郎跻仲诸子没入勋卫家,先生赎而归.之。

不矜意气,不事声援,尤喜奖引后进,惟恐失之,于讲会中惓惓三致意焉,盖躬行君子也。

卒后门人私谥曰贞文。

(选自钱仪吉纂《碑传集》,有删节)1.对下列句子中加点词的解释,不.正确的一项是( )A.先生欲豫.焉豫:参与B.学士欲援.其例以授之援:引用C.侍者如言而至,无爽.者爽:差错D.先生赎而归.之归:归还解析:选D。

本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力.归,使动用法,让(他们)回去。

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )A。

错误!B.错误!C。

错误!D。

错误!解析:选C。

本题考查理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.代词,代万斯同;助词,用于主谓之间,取消句子独立性。

B.连词,于是,就;介词,通过,经由。

C.都是介词,把。

D。

副词,才;副词,竟然。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不.正确的一项是() A.万斯同小时候十分顽劣,可聪颖异常,过目不忘,常跟兄长们讨论学问,引起父兄重视,被送入私塾读书,又经名师指点,终成大器。

B.万斯同受邀参加《明史》的编纂工作,不计名利,担当修订审核重任;他学识渊博,目光敏锐,态度严谨,出色地完成了繁重的工作。

C.万斯同对经学有精深的研究,应邀编纂礼学之书,贡献很大;他为人也很低调,从不像别人那样炫耀自己,受到当时人们的普遍敬重。

D.万斯同严词拒绝某些人的不合理要求,不遗余力地为困顿者奔走,对失去人身自由者竭力相助,表现出刚正不阿、看重情义的君子之风。

解析:选A。

本题考查归纳内容要点,概括中心意思的能力。

做这样的题是建立在准确翻译的基础上的,然后从原文中找出选项对应区间进行分析.从第一段看,“常跟兄长们讨论学问”的表述错误。

4.把原文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)伯兄骤闻而骇之,曰:“然则吾将试汝。

”译文:_______________________________________________________ _________________(2)有运饷官以弃运走,道死,其孙以赂乞入死事之列,先生斥而退之。

译文:__________________________________________________________ ______________解析:本题考查理解并翻译文中句子的能力。

要做到直译,根据语境,做到实词、虚词翻译到位,不忽略句式。

(1)骤,突然。

骇,诧异,吃惊。

然则,既然这样,那么.(2)第一个“以",因为。

走,逃跑。

第二个“以”,介词,通过。

死事,因公事而死。

答案:(1)长兄突然听到他这样说,感到很吃惊,说:“既然这样,那么我要考考你。

”(2)有个押运粮饷的官员因为放弃押运逃跑,在路上死了,这个官员的孙子通过行贿请求把祖父列在因公事而死的人物中,万先生训斥并且赶走了他。

参考译文:贞文先生万斯同,字季野,是鄞地人,户部郎万泰的第八个孩子。

小的时候桀骜不驯,不肯服帖顺从地追随他的兄长们,所做过的事也没给人留下什么印象,他的兄长们也不注意他.他的父亲想把他寄居在寺庙里,不久因为他顽劣,把他关在一所空房子里。

万先生偷偷看见书架上有几十册明史史料,读后非常高兴,几天就读完了;他又看见有几本经学书籍,也都读完了.出来后,就时时跟在各位兄长的身后,听他们的议论.一天,他的长兄万斯年在家中讲课,万先生想参与进去,他的长兄笑着说:“你知道什么?”万先生回答说:“看各位哥哥的学业造诣,我还是很容易参与进去的。