大面积脑梗死CT诊断结果及其影像学特征

- 格式:docx

- 大小:28.47 KB

- 文档页数:3

脑梗死的病理及其对应的MRI表现脑梗死是指脑部血液供应障碍,脑组织缺血缺氧,导致局部脑组织发生软化坏死。

又称缺血性脑卒中,主要原因是由于脑血管出现动脉粥样硬化和血栓形成,是血管变得狭窄或者完全闭塞,导致血液供应障碍。

脑梗死的主要病理改变有以下:(1)急性脑梗死灶的中央区为坏死脑组织,周围为水肿区在梗死的早期脑水肿明显,梗死面积大者水肿也明显,相反梗死面积小者水肿面积相对较小,水肿区脑回变平、脑沟消失当梗死面积大,整个脑半球水肿时,中线结构移位,严重病例可有脑疝形成。

后期病变组织萎缩,坏死组织由格子细胞清除留下有空腔的瘢痕组织。

陈旧的血栓内可见机化和管腔再通动脉硬化性脑梗死一般为白色梗死少数梗死区的坏死血管可继发性破裂而引起出血称出血性梗死或红色梗死(2)病生理变化:①血管活性物质的含量变化:脑梗死者肿瘤坏死因子含量明显增高此外NO 内皮素降钙素基因相关肽、神经肽Y也均随之增高。

神经肽Y和神经降压素是对心脑血管系统具有重要调控作用的神经内分泌多肽。

急性脑血管病发病过程中肿瘤坏死因子、一氧化氮、内皮素神经肽Y降钙素基因相关肽和神经降压素发生变化,这种变化与急性脑血管病的疾病性质病情有密切关系,积极控制这些物质之间的平衡紊乱,将有助于降低急性脑血管病的病死率和致残率。

②下丘脑-垂体激素的释放:神经与内分泌两大系统各有其特点又密切相关共同调控和整合内、外环境的平衡。

脑血管病患者下丘脑-垂体激素的释放增强这种释放可能直接侵犯至下丘脑垂体等组织或与脑水肿压迫血管使有关组织循环障碍有关。

③血浆凝血因子的变化:凝血因子Ⅶ(FⅦ)活性增高为缺血性脑血管病的脑梗死危险因子,甚或与心肌梗死及猝死相关。

有人认为通过测定血浆FⅦa水平预估高凝状态并作为缺血性脑血管病的危险因子更为恰当。

FⅦa的上升,存在于缺血性脑血管病的各类型之中,能反映高凝状态的实际情况④一氧化氮的变化:一氧化氮(NO)的作用与其产生的时间组织来源及含量等有关内皮细胞上有组织型一氧化氮合成酶(cNOS),在脑梗死早期它依赖于钙/钙调素(Ca2+/CaM)激活引起NO短期释放使血管扩张,产生有益作用另外,在巨噬细胞、胶质细胞上的诱生型NOS(iNOS),它不依赖于Ca2+/CaM,在生理状态下不激活脑梗死后1~2天,iNOS被激活一旦被激活,则不断产生NO。

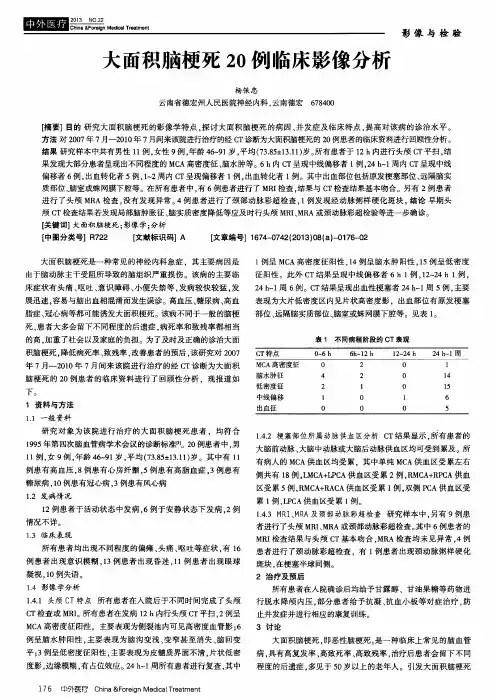

超急性期大面积脑梗死的CT诊断张文昌,邱丹红(龙岩市第二医院,福建龙岩364000)[摘 要]目的:通过对超急性期大面积脑梗死早期征像的认识提高超急性期大面积脑梗死的CT诊断水平。

方法:对12例经CT复查确诊,其中1例还有MR I证实,发病在6h内的病例进行回顾性分析。

结果:超急性期大面积脑梗死的CT征象有:病变区周围脑沟、脑池变窄或闭塞、消失;大脑中动脉密度增高(或称为动脉致密征);灰白质分界不清(或称岛带征);病变区密度略减低;病变部位、范围与闭塞血管供血区一致。

结论:平扫CT可发现超急性期大面积脑梗死的一些早期征像,同时CT可排除脑出血,对超急性期大面积脑梗死具有重要的诊断作用。

[关键词]超急性期;大面积脑梗死;CT[中图分类号]R445.3 [文献标识码]B [文章编号]167125098(2007)0921121201 脑梗死是老年人常见病、多发病,超早期大面积脑梗死是指颈内动脉主干、大脑中动脉主干或皮层支阻塞、发病6h以内的超早期脑梗死,其发病率、致残率、复发率及病死率均高,严重危害人类健康,目前,最有效的治疗方法是在超急性期内进行溶栓治疗,因此,对脑梗死,尤其是大面积脑梗死作出早期诊断具有重要意义,现将我院2003年至2005年临床资料完整、发病6h内进行CT检查的12例病例分析如下。

1 材料与方法1.1 病例资料 收集2003年至2005年在我院急诊就诊并经随诊观察确定为超急性期大面积脑梗死的患者12例,其中1例还有MR I证实,临床资料完整,均在发病6h内行CT扫描,男性8例,女性4例,年龄52岁~78岁,平均年龄62岁,主要临床表现有偏瘫(5例)、偏身感觉障碍(3例)、剧烈头痛(2例)、头晕呕吐(5例)和言语不清、视物模糊(各1例)。

1.2 检查方法 用GE-syne rgy单排螺旋CT平扫,仰卧位,先常规行层厚、层距10mm扫描,再对病变部位行层厚、层距3mm或5mm薄层扫描,用窄窗宽、窄窗位技术(窗宽约35 Hu、窗位约10Hu),双侧图像对比。

大面积脑梗死的早期CT诊断分析【摘要】大面积脑梗死是一种严重的脑血管疾病,早期CT诊断对于及时采取治疗具有重要意义。

本文首先介绍了脑梗死的病因与病理生理特点,然后详细探讨了早期CT在大面积脑梗死诊断中的应用。

接着分析了大面积脑梗死的早期CT表现特点,并指出了诊断中常见的误区和需要注意的事项。

最后讨论了大面积脑梗死的早期CT诊断对治疗的指导意义,强调了早期诊断的重要性。

结论部分强调了大面积脑梗死的早期CT诊断在临床中的重要性,并展望了未来发展的方向和应用前景。

通过本文的阐述,有助于医生更加准确地进行大面积脑梗死的早期CT诊断,提高治疗效果和患者生存率。

【关键词】脑梗死、早期CT诊断、大面积、病因、病理生理、表现特点、误区、注意事项、治疗指导意义、重要性、发展方向、应用前景。

1. 引言1.1 大面积脑梗死的早期CT诊断分析概述大面积脑梗死是一种严重的脑血管疾病,常见于高危人群,发病迅速,病情危重,易导致严重的神经功能障碍甚至死亡。

早期CT检查在大面积脑梗死的诊断和治疗中具有非常重要的意义。

本文将详细分析大面积脑梗死的早期CT诊断方法,探讨其应用及意义。

在临床实践中,早期CT检查是诊断大面积脑梗死的重要手段之一。

通过CT技术可以清晰地显示脑组织的灌注情况,帮助医生及时准确地发现脑梗死的影像学表现,为临床治疗提供重要参考。

通过早期CT检查还可以及时评估患者的病情严重程度,指导后续治疗方案的选择,提高治疗效果,减少患者的病情恶化风险。

本文将对脑梗死的病因病理特点、早期CT在诊断中的应用、大面积脑梗死的早期CT表现特点、诊断误区和注意事项、以及诊断对治疗的指导意义等方面进行系统性的分析和探讨,旨在为临床医生提供更全面、准确的诊断参考,为患者的治疗和康复提供更有效的支持。

2. 正文2.1 脑梗死的病因与病理生理特点分析脑梗死是由于脑血管阻塞或破裂导致脑部血液供应中断而引起的急性脑组织缺血、缺氧和营养物质以及代谢废物在局部脑组织中堆积造成的一种疾病。

大面积脑梗死诊断标准脑梗死是指脑血管阻塞导致局部脑组织缺血、缺氧,从而引起脑功能障碍的一种疾病。

大面积脑梗死是指梗死灶面积较大,占脑组织的一定比例,严重影响患者的生命质量和预后。

本文将介绍大面积脑梗死的诊断标准,以帮助医生更早地发现和治疗患者。

一、临床表现大面积脑梗死的临床表现多种多样,常见症状包括:1. 突然出现的严重头痛2. 意识障碍,昏迷3. 一侧肢体麻木、无力或瘫痪4. 语言障碍,失语或言语不清5. 视力障碍,双眼视力模糊或失明6. 失去平衡和协调能力7. 呕吐,意识障碍和颅内高压的表现二、影像学检查大面积脑梗死的诊断需要借助影像学检查,常见的有CT和MRI。

CT检查可以快速确定是否存在脑梗死,但对于小面积梗死的诊断不敏感。

MRI检查可以更准确地检测脑梗死的位置和大小,并且可以检测出早期脑梗死的信号改变,有助于早期诊断和治疗。

三、血管造影血管造影是一种通过注射造影剂来显示血管影像的检查方法。

对于大面积脑梗死的诊断和治疗规划非常重要。

血管造影可以确定梗死灶的血供情况,评估梗死灶的大小和位置,以及检测是否存在血管狭窄或闭塞等情况。

四、生化指标大面积脑梗死的发生和发展过程中,体内会产生一系列生化指标的变化。

例如,血清脑钠肽、肌酸激酶、谷草转氨酶等指标的升高,可以提示脑梗死的程度和预后。

五、治疗大面积脑梗死的治疗需要根据患者的具体情况进行个体化治疗。

治疗方法包括静脉溶栓、机械取栓、颅内压监测和控制、营养支持等。

同时,对于大面积脑梗死患者,还需要进行康复治疗,包括物理治疗、语言治疗和认知训练等。

综上所述,大面积脑梗死的诊断需要综合考虑临床表现、影像学检查、血管造影和生化指标等多方面因素。

早期诊断和治疗可以有效地改善患者的预后和生命质量。

因此,对于有疑似大面积脑梗死的患者,应及时就医,接受专业的诊断和治疗。

脑梗死(Cerebral Infarction)的诊断通常需要结合临床症状、体格检查以及影像学检查。

CT(计算机断层扫描)是常用的一种影像学检查方法,用于帮助诊断脑梗死。

以下是脑梗死的CT诊断标准的一般特征:

1. 低密度区:在CT图像上,脑梗死通常表现为一片低密度区,这是因为缺血导致脑组织发生损伤。

这种低密度区通常在梗死发生后的几小时到几天内开始出现。

2. 梗死区域的特定分布:脑梗死的梗死区域通常呈特定的血管分布模式。

不同的脑动脉供应不同的脑区,因此梗死区域的位置可以提供一些线索,帮助医生确定脑梗死的可能性。

3. CT灌注成像(CTP):有时,CT灌注成像可能被用来评估脑血流情况。

在脑梗死的情况下,灌注不足的区域可能显示出低灌注。

4. CT血管造影(CTA):CT血管造影是一种影像学技术,可以用来检查脑血管的情况。

对于脑梗死,CTA可以显示导致梗死的血管是否存在狭窄或阻塞。

5. 出血的排除:CT还有助于排除脑出血的可能性,因为脑出血和脑梗死在CT图像上有不同的表现。

在进行CT诊断时,医生会综合以上信息,同时考虑患者的症状和临床表现,以做出脑梗死的最终诊断。

需要注意的是,这些标准可能会根据不同医疗机构和地区的实践而有所不同。

对于具体的病例,最好由专业医生进行评估和诊断。

大面积脑梗死CT诊断结果及其影像学特征

摘要】目的:观察并分析大面积脑梗死CT诊断结果及其影像学特征。

方法:随

机选择我院诊治的90例大面积脑梗死患者为研究对象,均接受CT平扫和增强扫描,观察并分析CT诊断结果及其影像学特征,为疾病治疗提供客观依据。

结果:90例患者中,20例诊断为颞叶梗死,17例诊断为额叶梗死,14例诊断为枕叶梗死,11例诊断为顶叶梗死,16例诊断为基底节区梗死,8例诊断为小脑半球梗死,4例诊断为脑侧室梗死。

患者均发现血肿和高密度影,梗死性质和部位不同CT影

像学各异。

结论:CT在大面积脑梗死诊断中具有较高的临床价值,图像特征较为

明显,可准确判断梗死病变部位,有利于疾病的早期发现、早期诊断和早期治疗。

【关键词】大面积脑梗死;CT扫描;影像学;CT诊断

【中图分类号】R743.3 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2017)35-0123-02

随着我国人民生活水平的不断提高,心脑血管等疾病的发病率呈逐年上升趋势。

脑梗死是中老年人常见的脑血管疾病,大面积梗死会严重损伤患者的神经功能,具有较高的致死率和致残率[1]。

因此,必须及早发现及早诊断,并得到积极

有效的治疗。

为此,笔者随机选择我院诊治的90例大面积脑梗死患者为研究对象,均接受CT平扫和增强扫描,观察并分析CT诊断结果及其影像学特征,为疾

病治疗提供客观依据。

现将结果报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

随机选择我院诊治的90例大面积脑梗死患者为研究对象,患者发病均在24h 内,均出现程度不同的肢体偏瘫、意识障碍、失语、头痛呕吐、口角歪斜等疑似

脑梗死症状,其中男性41例,女性49例;年龄范围在38~86岁之间,中位年

龄67岁;合并高血压糖尿病11例,心房颤动14例,外伤4例,既往无脑梗死

疾病史。

1.2 CT检查方法[2]

全部患者均接受CT检查。

设定仪器电压为130kv,电流为150mA进行断层

扫描;常规平扫后再行增强扫描,设定螺距1.0~1.5,薄层重建1.25mm,重建间隔0.7mm,传送数据至工作站处理,由2名资深医师共同阅片并作出诊断。

2.结果

2.1 CT诊断结果

90例患者中,20例诊断为颞叶梗死,17例诊断为额叶梗死,14例诊断为枕

叶梗死,11例诊断为顶叶梗死,16例诊断为基底节区梗死,8例诊断为小脑半球梗死,4例诊断为脑侧室梗死。

2.2 影像学特征

全部患者均见血肿,梗死灶继发高密度影,边界不规则,密度不均匀,呈片

状团块状阴影,原梗死灶可见斑片、血点和条索状阴影或脑回状高密度影。

梗死

性质和位置不同影像学各异,额叶、顶叶、枕叶脑表层边界梗死灶周边有弧状、

点片状和环状低密度影,增强扫描可见低密度梗死处斑片状、团块状强化影,局

部脑组织肿胀可见脑组织密度下降、局部脑沟与脑地沟回窄浅。

3.讨论

脑梗死是临床常见脑血管意外疾病,主要临床表现为严重缺血、缺氧、偏瘫、失语、意识障碍、呕吐、口角歪斜等,一般由脑动脉主干狭窄或闭塞引起,导致

脑组织缺血缺氧坏死,引起一系列神经症状,致死率致残率很高,对患者预后、

功能恢复和生活质量都有严重影响。

大面积脑梗死占脑梗死10%左右[3],由脑动

脉主干阻塞所致,多为脑叶或跨脑叶分布,脑组织损害范围大,除出现脑梗死常

见症状外,往往伴有意识障碍和颅内压增高,早期诊断和治疗有利于挽救患者生

命[4]。

大面积脑梗死是一种严重的脑梗死,50岁以上中老年人多发,高血压、脑动

脉硬化、糖尿病以及心律失常均为大面积脑梗死的危险因素。

患者通常梗死直径

大于4cm或梗死波及两个脑叶[5]。

大面积脑梗死会中断脑组织血供,短时间内出现严重缺氧缺血而发生坏死,脑细胞间质水肿、脑细胞肿胀,产生占位效应,这

是CT平扫发现脑实质密度变化的病理学基础[6]。

脑神经具有一定的自我修复能力,梗死后病灶内死亡的神经元不能恢复,但

梗死灶周围会形成一层活性水肿带,及时恢复这部分神经元血供可以恢复功能,

因此脑梗死诊断和治疗的关键是抢救水肿的带神经元,最大程度减轻神经功能损

失[7]。

使用CT诊断大面积脑梗死效果较为理想,为临床医生广泛接受。

与常规CT

扫描技术相比,多层螺旋CT较为新颖,具有较快的扫描速度、强大的后处理性

能等优点。

通过增强扫描,可以充分利用轴位图像与最大密度投影,更清晰直观

的观察患者颈内动脉颅内外段、基底动脉、大脑前中后动脉等颅内血管系统情况,有助于了解患者梗死病变情况。

CT阅片要注意找寻脑梗死迹象,如果没有发现脑

梗死影像,也应进一步接受螺旋CT血管造影检查,以便了解大面积脑梗死血管

受损程度,为临床救治提供科学依据。

多层螺旋CT扫描能更加直观地观察脑动脉阻塞和脑梗死征象,梗死后脑实

质CT表现为低密度影,梗死处局部组织密度低于对侧对应位置,且梗死时间越

长梗死区和正常区密度差异越大,一般大面积脑梗死颈内动脉系供血区发生率较高,病灶多在皮质区,导致脑表面脑沟回变浅,脑组织占位病变[8]。

多层螺旋扫描组织分辨率更高,适用于急诊。

诊断后可初步判断病情,根据

不同窗宽窗位,可观察分析左右半球,便于医师找寻脑梗死征象,可以及时发现

模糊边界、脑组织大片密度降低、脑沟回变平和狭窄等,配合轴位图像和去骨技术,可清楚观察基底动脉、大脑动脉和颈内动脉。

临床医生应注意,脑梗死有逐步演进的特点,大面积脑梗死患者6h内CT表

现为脑沟变浅、脑回密度下降、脑动脉高密度影和灰白质模糊等。

患者早期病情

较轻,和CT扫描诊断结果可能出入较大,因此未确诊的疑似脑梗死患者应在6~24h内进行复查确诊。

MRI和CT检查是诊断脑梗死的重要辅助手段。

MRI检查对大面积脑梗死病灶较敏感,即便发病时间在6h内,也可通过T1、T2驰像时间变化来显示疾病情况。

CT检查可以明确显示脑梗死病灶范围、部位、是否出现脑疝及脑水肿,但对于发

病时间12h内大面积脑梗死不敏感,检测率较低[9]。

早期诊断是大面积脑梗死治

疗的前提,越早诊断越有利于病患的治疗和预后[10]。

所以,临床医生应根据患

者实际选用合适的影像学检查手段。

综上所述,CT在大面积脑梗死诊断中具有较高的临床价值,图像特征较为明显,可准确判断梗死病变部位,有利于疾病的早期发现、早期诊断和早期治疗。

【参考文献】

[1]董凤龙.CT与MRI应用于早期临床分组诊断脑梗死的价值分析与对比评价[J].中国CT和MRI杂志,2016,14(5):1-3.

[2]刘少欣.脑梗死患者CT与MRI诊断价值研究[J].中国CT和MRI杂志,2016,14(1):40-41,65.

[3]周建良,阚敏晨.急性大面积脑梗塞的超早期手术治疗[J].中国美容医学,2011,20(增刊4):454.

[4]张志,白琛,骆伟.不同阶段缺血性脑梗死CT影像学特点[J].中国CT和

MRI杂志,2016,14(5):4-6.

[5]杨小芳.大面积脑梗塞72例临床分析[J].西部医学,2007,19(6):1103-1104.

[6]樊会军,律静,孟建华.2型糖尿病并发脑梗死的CT及MRI影像学特征[J].

糖尿病新世界,2015,35(18):185-186.

[7]吴蕊含,孟箭.根尖周炎致眶尖综合征合并大面积脑梗死1例[J].中华口腔

医学研究杂志,2016,10(3):228-229.

[8]諶贻荣.多层螺旋CT用于诊断大面积脑梗死的应用价值[J].临床医药文献杂志,2016,3(5):943-944.

[9]李立军.CT与MRI对脑梗死后出血性转变的诊断价值[J].医疗装备,2016,29(6):49-50.

[10]陈金银,汤琅琅,邱清香,等.MRI与CT影像检查在老年多发性脑梗死患者诊断中的临床价值[J].中国继续医学教育,2015,7(25):47-49.。