超急性期脑梗死,掌握这4个CT表现就够了!

- 格式:docx

- 大小:15.76 KB

- 文档页数:2

急性脑梗死诊断标准

急性脑梗死是一种常见的脑血管疾病,临床上常见的症状包括突发性的神经系统缺血症状,如肢体无力、言语不清、面部畸形等。

因此,及时准确地诊断急性脑梗死对于患者的治疗和康复至关重要。

下面将介绍急性脑梗死的诊断标准。

一、临床表现。

1. 突发性神经系统缺血症状,如肢体无力、言语不清、面部畸形等。

2. 突发性头痛、头晕、恶心、呕吐。

3. 意识障碍、昏迷。

二、影像学检查。

1. 脑CT或MRI检查显示脑梗死灶。

2. 血管造影显示脑血管狭窄或闭塞。

三、实验室检查。

1. 血常规、凝血功能、血脂等相关指标异常。

2. 心电图检查显示心脏病变。

四、病史。

1. 有高血压、糖尿病、高血脂等脑血管疾病的病史。

2. 有吸烟、饮酒、高盐高脂饮食等不良生活习惯的病史。

五、其他辅助检查。

1. 脑脊液检查。

综上所述,急性脑梗死的诊断需要综合临床表现、影像学检查、实验室检查、病史以及其他辅助检查,全面评估患者的病情,及时采取有效的治疗措施。

希望医护人员能够熟练掌握急性脑梗死的诊断标准,提高对该疾病的识别和诊断水平,为患者争取更多的治疗时间,减少不必要的后果。

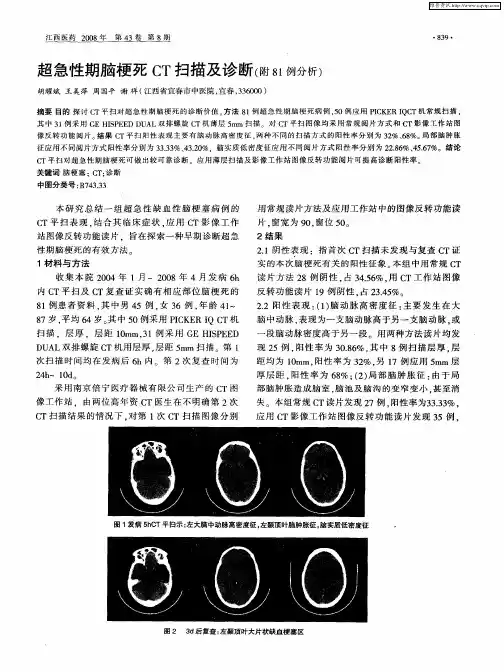

超急性期大面积脑梗死的CT诊断张文昌,邱丹红(龙岩市第二医院,福建龙岩364000)[摘 要]目的:通过对超急性期大面积脑梗死早期征像的认识提高超急性期大面积脑梗死的CT诊断水平。

方法:对12例经CT复查确诊,其中1例还有MR I证实,发病在6h内的病例进行回顾性分析。

结果:超急性期大面积脑梗死的CT征象有:病变区周围脑沟、脑池变窄或闭塞、消失;大脑中动脉密度增高(或称为动脉致密征);灰白质分界不清(或称岛带征);病变区密度略减低;病变部位、范围与闭塞血管供血区一致。

结论:平扫CT可发现超急性期大面积脑梗死的一些早期征像,同时CT可排除脑出血,对超急性期大面积脑梗死具有重要的诊断作用。

[关键词]超急性期;大面积脑梗死;CT[中图分类号]R445.3 [文献标识码]B [文章编号]167125098(2007)0921121201 脑梗死是老年人常见病、多发病,超早期大面积脑梗死是指颈内动脉主干、大脑中动脉主干或皮层支阻塞、发病6h以内的超早期脑梗死,其发病率、致残率、复发率及病死率均高,严重危害人类健康,目前,最有效的治疗方法是在超急性期内进行溶栓治疗,因此,对脑梗死,尤其是大面积脑梗死作出早期诊断具有重要意义,现将我院2003年至2005年临床资料完整、发病6h内进行CT检查的12例病例分析如下。

1 材料与方法1.1 病例资料 收集2003年至2005年在我院急诊就诊并经随诊观察确定为超急性期大面积脑梗死的患者12例,其中1例还有MR I证实,临床资料完整,均在发病6h内行CT扫描,男性8例,女性4例,年龄52岁~78岁,平均年龄62岁,主要临床表现有偏瘫(5例)、偏身感觉障碍(3例)、剧烈头痛(2例)、头晕呕吐(5例)和言语不清、视物模糊(各1例)。

1.2 检查方法 用GE-syne rgy单排螺旋CT平扫,仰卧位,先常规行层厚、层距10mm扫描,再对病变部位行层厚、层距3mm或5mm薄层扫描,用窄窗宽、窄窗位技术(窗宽约35 Hu、窗位约10Hu),双侧图像对比。

核磁共振成像诊断脑梗死中的临床分析【摘要】核磁共振成像在诊断脑梗死中起着重要作用。

本文首先介绍了脑梗死的定义和临床表现,然后详细探讨了核磁共振成像在脑梗死诊断中的应用,包括影像学表现、分类和危险因素。

文中还分析了核磁共振成像诊断脑梗死的优势以及临床分析中需要注意的事项。

展望了核磁共振成像在脑梗死诊断中的前景,并强调了临床分析的重要性。

通过本文的阐述,读者能够更深入了解核磁共振成像在诊断脑梗死中的临床应用,为提高诊断准确性和治疗效果提供参考。

【关键词】核磁共振成像、脑梗死、临床分析、诊断、影像学表现、分类、危险因素、优势、注意事项、前景、重要性1. 引言1.1 介绍核磁共振成像诊断脑梗死中的重要性核磁共振成像在脑梗死诊断中起着举足轻重的作用。

脑梗死是一种常见的急性脑血管疾病,其病变类型复杂多样,临床表现也千差万别。

传统影像学检查如CT和MRI等在脑梗死的诊断中存在很多局限性,而核磁共振成像具有其它影像学技术无法比拟的优势。

通过核磁共振成像可以直观地显示梗死灶的位置、大小和形态,帮助医生更准确地判断病变的程度和范围。

核磁共振成像还可以提供关于脑组织的代谢活动和微循环情况的信息,为临床治疗和预后评估提供重要依据。

在脑梗死的诊断和治疗过程中,核磁共振成像的应用具有极其重要的意义,不仅可以加快病情的诊断和处理,还可以提高诊断的准确性和精准度,有助于提升患者的生存率和生活质量。

1.2 脑梗死的定义和临床表现脑梗死是指由于脑血管疾病导致脑部血液供应不足,引起脑组织缺氧、缺血而发生的病变。

脑梗死是与急性缺血性卒中有关的一种常见疾病,通常表现为突发的头痛、恶心、呕吐、意识障碍等症状。

患者还可能出现言语困难、偏瘫、感觉障碍等神经系统症状。

脑梗死的临床表现因患者的个体差异及病变严重程度而有所不同,一般可以分为急性期、亚急性期和慢性期。

在急性期,患者常常表现为突发的神经功能缺损,如臂、腿偏瘫等;在亚急性期,症状可能逐渐加重或缓解;而在慢性期,患者可能出现长期残留的神经功能缺损。

超急性期脑梗死,掌握这4个CT表现就够了!

头颅 CT 诊断超急性期脑梗死,这是我最难的点!

根据发病时间,脑梗死分为超急性期、急性期、亚急性期和慢性期,其中超急性期对患者的生存和预后意义尤为重大。

然而,3~6 小时内,临床上约40% 的梗死在头颅 CT 上难以被发现,而当 CT 上表现出明显低密度灶时,往往已提示不可逆梗死,发病时间超过 6 小时。

怎样结合临床,迅速预判可能病变部位?怎样提高早期发现病灶的能力?怎样根据隐匿的表征鉴别出超急性期脑梗死?

这是每位神经科和影像科医生工作的重点,也是痛点。

所以,今天,我想跟大家讨论下超急性期脑梗死的影像学表现!

1. 脑动脉高密度征

脑动脉高密度征在发病1 小时内即可有表现,为最早出现的征象,但出现率低,易被忽略。

主要表现为病变同侧 M1 段条状高密度影和 M2 或 M3 点状高密度点,可通过 CTA 证实相应动脉闭塞。

2. 局部脑沟变浅,灰白质分界模糊

脑梗死超急性期易表现出患侧脑肿胀,脑沟变浅。

值得注意的是,不同年龄段患者脑沟深浅有别,判别时两侧对称性比较意义更为重大。

小技巧:阅片时,可适当调窄窗位和窗宽,提高组织密度对比度,便于更好地观察灰白质分界。

3. 豆状核模糊

正常情况下,可在 CT 上清晰观察到三角状的豆状核、内侧的内囊膝部和前后支、外侧低密度的外囊以及岛叶皮层。

脑梗死时,豆状核边缘模糊,内外囊与豆状核分界不清,岛叶皮层可出现肿胀低密度影。

4. 岛叶带征(岛带征)

正常情况下,岛叶皮层灰质和白质泾渭分明。

当发生岛叶皮层急性脑梗死时,CT 可见带状低密度影,称为岛叶带征。

这 4 条逐条分析下来,是不是顿觉清晰明了?

丁香公开课人气讲师广州市第一人民医院黄云海老师,总结临床经验,为大家分享:

「头颅 CT 急症:急性脑梗死」

解剖、病理、影像结合,教你快速掌握急性脑梗死影像表现!

题图来源:丁香公开课设计。