第五章大气边界层

- 格式:ppt

- 大小:219.50 KB

- 文档页数:22

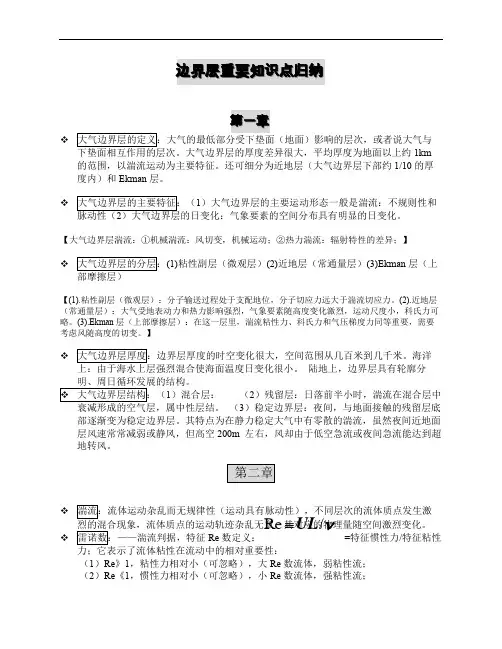

边边界界层层重重要要知知识识点点归归纳纳第第一一章章大气边界层的定义:大气的最低部分受下垫面(地面)影响的层次,或者说大气与下垫面相互作用的层次。

大气边界层的厚度差异很大,平均厚度为地面以上约1km 的范围,以湍流运动为主要特征。

还可细分为近地层(大气边界层下部约1/10的厚度内)和Ekman 层。

大气边界层的主要特征:(1)大气边界层的主要运动形态一般是湍流:不规则性和脉动性(2)大气边界层的日变化:气象要素的空间分布具有明显的日变化。

【大气边界层湍流:①机械湍流:风切变,机械运动;②热力湍流:辐射特性的差异;】大气边界层的分层:(1)粘性副层(微观层)(2)近地层(常通量层)(3)Ekman 层(上部摩擦层)【(1).粘性副层(微观层):分子输送过程处于支配地位,分子切应力远大于湍流切应力。

(2).近地层(常通量层):大气受地表动力和热力影响强烈,气象要素随高度变化激烈,运动尺度小,科氏力可略。

(3).Ekman 层(上部摩擦层):在这一层里,湍流粘性力、科氏力和气压梯度力同等重要,需要考虑风随高度的切变。

】大气边界层厚度:边界层厚度的时空变化很大,空间范围从几百米到几千米。

海洋上:由于海水上层强烈混合使海面温度日变化很小。

陆地上,边界层具有轮廓分明、周日循环发展的结构。

大气边界层结构:(1)混合层: (2)残留层:日落前半小时,湍流在混合层中衰减形成的空气层,属中性层结。

(3)稳定边界层:夜间,与地面接触的残留层底部逐渐变为稳定边界层。

其特点为在静力稳定大气中有零散的湍流,虽然夜间近地面层风速常常减弱或静风,但高空200m 左右,风却由于低空急流或夜间急流能达到超地转风。

第二章湍流:流体运动杂乱而无规律性(运动具有脉动性),不同层次的流体质点发生激烈的混合现象,流体质点的运动轨迹杂乱无章,其对应的物理量随空间激烈变化。

雷诺数:——湍流判据,特征Re 数定义: =特征惯性力/特征粘性力;它表示了流体粘性在流动中的相对重要性:(1)Re 》1,粘性力相对小(可忽略),大Re 数流体,弱粘性流;(2)Re 《1,惯性力相对小(可忽略),小Re 数流体,强粘性流; ν/Re UL ≡(3)Re=1,二者同等重要,一般粘性流;湍流的基本特征:(1)随机性;(2)非线性;(3)扩散性;(4)涡旋性;(5)耗散性湍流的定量描述:湍流运动的极不规则性和不稳定性,并且每一点的物理量随时间、空间激烈变化,湍流的杂乱无章极随机性可以用概率论及数理统计的方法加以研究。

边界层理论知识点总结边界层是指在地表和自由大气之间存在着较为复杂的物理、化学、动力和能量过程的气体层,其厚度一般在几十米到几百米之间。

边界层的存在对于大气环流、气候、水循环等方面都有着重要的影响。

边界层理论是研究边界层的物理过程和结构的学科,在气象学、地理学、环境科学等领域都有着重要的应用。

边界层的结构边界层的结构是指边界层内部的物理特征和过程。

一般来说,边界层的结构可以分为水平结构和垂直结构两个方面。

水平结构在地表上,由于地形的不同,边界层的结构也会有所不同。

在平坦地区,边界层结构比较简单,可以分为地表边界层和大气边界层两部分。

地表边界层是指在地表之上0-1000米内的边界层,大气边界层是指在地表之上1000米以上的边界层。

在山地或者海洋等地形复杂的地区,边界层的结构也会有所不同,有时候边界层内部会出现多层结构。

垂直结构边界层内部的垂直结构一般可以分为三层。

地表边界层(0-100米)是指最近地表的一层,其内部的风速和风向受到地表粗糙度影响较大。

中层边界层(100-1000米)是指地表上方100-1000米的一层,其内部的风速和风向受到大气稳定度影响较大。

大气边界层(1000米以上)是指在1000米以上的一层,其内部的风速和风向受到大气环流影响较大。

边界层的动力过程边界层的动力过程是指边界层内部的气体动力学过程,主要包括湍流、辐射、湍流输送、地转偏向、辐散、螺旋上升等过程。

湍流湍流是边界层内部流体的一种不规则运动状态,其特点是速度、密度和压力都不断发生变化,同时也存在着不规则的旋转运动。

湍流是边界层内部动能输送和质量输送的重要机制。

辐射辐射是指太阳光的热辐射在地表和大气中的传播和吸收过程。

在白天,地表吸收太阳光,导致地表温度升高,然后通过热传导和对流作用将热量传递给大气,形成边界层内部的热辐射。

在晚上,地表失去热量,导致地表温度下降,然后通过热传导和对流作用将热量传递给大气,形成边界层内部的冷辐射。

第一章大气边界层基本的概念1、大气边界层定义,特征2、大气边界层的垂直分层结构,通常可分为粘性副层、近地面层、混合层3、边界层发展的日变化,陆上高压区大气边界层通常由三部分组成,对流混合层,残余层,稳定边界层4、大气边界层按稳定度分类:稳定边界层,不稳定边界层及中性边界层5、风与气流的流动形式:平均风速、波动、湍流6、自然界中的流体运动存在着两种完全不同的运动状态:层流、湍流7、莫宁-奥布霍夫(Monin-Obukhov)相似理论以及π理论是边界层湍流研究的理论基础,8、大气湍流的能量来源于机械运动作功和浮力作功两方面。

9、名词解释:泰勒假说第二章湍流基础1、湍流的基本特征:随机性、非线性、扩散性、涡旋性、耗散性按照能量学的观点,大气湍流的存在和维持有三大类型:风切变产生的湍流、对流湍流、波产生湍流2、湍流的定量描述(重点掌握):平均量和平均法则、雷诺分解、统计量、湍流尺度大气湍流中,雷诺平均通常有三种平均方式,分别是时间平均,空间平均,系统平均。

第三章大气边界层控制方程(要知道出发方程都是什么,推导方法,拿出来一个方程能够识别出是什么方程,各项对应的物理意义是什么,这章会有个推导题,题目见课件)1、基本控制方程(状态方程、一个质量守恒方程(连续方程)、三个动量守恒方程(Navier-Stokes方程)、一个热力学能量方程)水汽及污染物的守恒方程形式与热量守恒形式一致通过Boussinesq 近似得到简化方程,克罗内克符号,交变张量,2、平均量方程出发方程:Boussinesq 近似方程组采用雷诺平均的方法,将任意一个物理量表示成平均量和脉动量之和,代入方程组,然后再取平均————大气边界层平均量控制方程,重要:在动量、热量和水汽平均方程组均出现了湍流通量散度项,表现出湍流通量对平均场动量、热量和水汽含量增减的贡献。

P.S 定常、水平均匀,忽略下沉,取平均风速为x轴方向几种假设的含义3、湍流脉动量方程将出发方程展开为平均量和脉动量相加的形式,与平均量方程相减,即可得到湍流脉动量控制方程。

第五章大气环境影响评价1.大气污染:大气因某种物质的介入而导致化学、物理、生物或者放射性等方面的特性改变,从而影响大气的有效利用,危害人体健康或者破坏生态,造成大气质量恶化的现象。

即由于人类活动而使空气环境质量变坏的现象。

2.大气污染源:一个能够释放污染物到大气中的装置。

按来源分为自然和认为污染源,人为污染源又分为工业、交通、农业和生活污染源。

按污染源的几何形状:点、线、面、体源。

按污染物排放时间分:连续、瞬时、间歇源。

按排放形式分:有组织排放,无组织排放。

按几何高度:高架源、地面源。

无组织排放:凡不通过排气筒或通过15m以下的排气筒的排放。

连续点源源强:以单位时间内排放的物质或体积表示。

瞬时源源恰:以排放的总质量或总体积表示。

3.大气污染物:污染源排放到大气中的有害物质。

根据其形成过程,可将其分为一次、二次污染物;根据存在形态,可分为颗粒污染物和气态污染物。

按污染物的种类,分粉尘类,有害气体类,湿雾类,放射性污染,酸雨。

按烟雾分伦敦、光化学烟雾。

颗粒物按粒径分:TSP ≤ 100微米。

PM10≤10微米。

降尘>10微米。

粉尘>0.5微米。

4.综合性排放标准和行业性排放标准不交叉执行,先行业,后地方,国家顺序执行。

5.发布空气质量预报的因子:SO2,TSP,PM10。

6.一次污染物:指直接从各种排放源进入大气,在大气中保持其原有的化学性质。

如TSP,NO X,SO2。

7.二次污染物:指在一次污染物之间或大气中非污染物之间发生化学反应。

如光化学烟雾,酸性沉积物,O3。

8.环境空气质量功能区分类:一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区;二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。

三类区为特定工业区。

9.《大气污染物综合排放标准》规定了33种大气污染物排放限值,其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织监控浓度限值。

10.大气环境影响评价:对项目实施的大气环境影响的程度、范围和几率进行分析、预测和评估,提出大气污染防治措施和对项目实施环境监测的建议。

大气层中的大气边界层与大气动力学大气边界层是指大气与地表相互作用的区域,在大气科学中扮演着重要的角色。

它是大气层中最接近地球表面的一层,与地表的物理和化学性质有密切联系。

大气边界层内的气象现象和大气动力学行为对于气候、天气和环境的变化起着至关重要的影响。

1. 大气边界层的定义和特征大气边界层位于地表上空约几百至一千米的范围内,它的特征主要包括以下几个方面:- 温度逐渐下降:大气边界层内温度随高度逐渐下降,这是因为地表的热量向上传导,导致空气逐渐冷却。

- 高湿度和高水汽含量:大气边界层内的湿度较高,水汽含量较大,这是因为地表水分的蒸发和植被的蒸腾导致的。

- 强烈的动力和湍流运动:大气边界层内的空气运动较为剧烈,存在着强烈的湍流和对流过程。

2. 大气边界层的结构大气边界层可以分为三个子层,分别是表面边界层、对流边界层和本底边界层。

- 表面边界层:位于地表附近,厚度约为几百米。

这一层的特征主要是与地表的直接接触,受到地表摩擦和地形等因素的影响,风速较慢,湍流运动较强烈。

- 对流边界层:位于表面边界层之上,厚度约为几百到一千米。

这一层的特征主要是由于太阳辐射和地表热量的影响,空气发生对流运动,形成强烈的对流层。

- 本底边界层:位于对流边界层之上,厚度较大。

这一层的特征主要是大气运动逐渐趋向于垂直运动,垂直风速逐渐减小。

3. 大气边界层的作用大气边界层对于气候、天气和环境都有着重要的影响。

- 对气候的影响:大气边界层通过调节地表和大气之间的热量和水汽交换,对气候产生重要影响。

它对能量的吸收和辐射、水汽的释放和降水等过程具有调节和控制作用。

- 对天气的影响:大气边界层的湍流运动导致大气的混合和气体的垂直输送,影响着天气的形成和演变。

湍流运动使得大气中的热量、水汽和污染物等物质得以混合和扩散。

- 对环境的影响:大气边界层是地表污染物扩散的主要层次,其湍流运动和对流过程有助于稀释和清除污染物,减少环境污染的程度。

大气边界层是地球一大气之间物质和能量交换的桥梁。

全球变化的区域响应以及地表变化和人类活动对气候的影响均是通过大气边界层过程来实现的。

由于人类生活在大气底层一大气边界层中,因此人体健康与大气环境密切相关。

天气、气候的变化往往会影响到人体对疾病的抵御能力,使某些疾病加重或恶化,同时适宜的气象条件又使病毒、细菌等对人体有害的生物繁殖、传播,使人们感染而患病。

在城市尤其是大城市,人口、机动车、燃煤量的增加,以及城市工业化的发展,大量生产中的废气、尘埃和汽车尾气排放到大气中加上高大建筑的增加,改变了城市的小气候,使城市在无强冷空气活动的情况下,大气扩散能力极差,造成大气质量不断恶化,从而危害到人体健康,影响人类的正常生活。

因此,边界层尤其是城市边界层大气结构及其与污染物浓度之间关系的研究具有特殊重要的意义。

边界层定义为直接受地面影响的那部分对流层,它响应地面作用的时间尺度为小时或更短.大气边界层,是指受地球表面摩擦以及热过程和蒸发显著影响的大气层。

这些作用包括摩擦阻力、蒸发和蒸腾、热量输送、污染物排放,以及影响气流变化的建筑物和地形等。

边界层一般白天约为1 km,夜间大约在200 m左右,地表提供的物质和能量主要消耗和扩散在大气边界层内。

地面典型吸收率约为90%,其结果使大部分太阳能被地面吸收。

正是地面为响应太阳辐射而变暖或变冷,它依次迫使边界层通过输送过程而变化。

边界层内气流或风可以分为平均风速、湍流和波动三大类。

边界层中诸如湿度、热量、动量和污染物等各种量的输送,在水平方向上受平均风速支配,在垂直方向上受湍流支配平均风速是造成快速水平输送或平流的主要原因。

边界层中一的水平风速2~10 m是常见的。

在夜间边界层中经常观测到的波动,虽然它们只能输送少量的热量、湿度和污染物之类的标量,但在输送动量和能量方面却有着显著的作用。

许多边界层湍流是由来自地面的作用引起的,例如白天阳光充足,地面的太阳加热使暖空气热泡上升,这种热泡就是大湍涡。

什么是边界层?广义讲:在流体介质中,受边界相对运动以及热量和物质交换影响最明显的那一层流体。

具体到大气边界层,是指受地球表面摩擦以及热过程和蒸发显著影响的大气层。

大气边界层厚度,一般白天约为1.0km,夜间大约在0.2km左右,地表提供的物质和能量主要消耗和扩散在大气边界层内。

大气边界层是地球-大气之间物质和能量交换的桥梁。

全球变化的区域响应以及地表变化和人类活动对气候的影响均是通过大气边界层过程来实现的。

什么是湍流?英文湍流为“turbulence”,日文为“乱流”,湍流简单定义:流体微团进行的有别于一般宏观运动的不规则的随机运动,从宏观上看,它没有稳定的运动方向,但它能够象分子运动一样通过其随机运动过程有规律地传递物质和能量。

从1915年由Taylor[1]提出大气中的湍流现象到1959年Priestley[2]提出自由对流大气湍流理论,可以说,到20世纪50年代以前经典的湍流理论基本上已经形成。

以后,湍流理论基本上再没有出现大的突破。

1905年Ekman[3]从地球流体力学角度提出了著称于世的Ekman螺线,在此基础上形成了行星边界层的概念,他的基本观点仍沿用至今。

1961年,Blackadar[4]引入混合长假定,用数值模式成功地得到了中性时大气边界层具体的风矢端的螺旋图象。

行星边界层的提出使人们认识到了大气边界层在大气中的特殊性和一些奇妙的规律。

从20世纪50年代开始,由于农业、航空、大气污染和军事科学的需要,掀起了大气边界层研究的高潮。

1954年, Monin和Obukhov[5]提出了具有划时代意义的Monin—Obukhov相似性理论,建立了近地层湍流统计量和平均量之间的联系。

1982年,Dyer[6]等利用1976年澳大利亚国际湍流对比实验ITCE对其进行完善使得该理论有了极大的应用价值。

1971年Wyngaard[7]提出了局地自由对流近似,补充了近地面层相似理论在局地自由对流时的空白。