(医学心理学)第四章心理应激

- 格式:ppt

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:61

医学心理学心理应激一、教学内容本节课的教学内容选自人教版小学科学教材《健康与幸福》单元第二章“身体健康”中的第四节“心理应激”。

本节内容主要介绍了心理应激的概念、类型、成因和应对方法。

具体内容包括:1. 心理应激的定义:心理应激是指个体在遇到生活事件或压力时,产生的心理和生理反应。

2. 心理应激的类型:根据应激源的性质,心理应激可分为生物性应激、心理性应激和社会性应激。

3. 心理应激的成因:心理应激的成因包括外部环境因素、个体素质因素和心理因素。

4. 应对心理应激的方法:包括心理调适、寻求支持、改变应对策略和培养抗压能力等。

二、教学目标1. 让学生了解心理应激的概念,能正确识别不同类型的心理应激。

2. 培养学生分析心理应激成因的能力,提高他们的心理素质。

3. 引导学生掌握应对心理应激的方法,提高他们的心理调节能力。

三、教学难点与重点重点:心理应激的概念、类型、成因和应对方法。

难点:心理应激的成因分析,应对心理应激的方法。

四、教具与学具准备教具:PPT、黑板、粉笔。

学具:笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过一个发生在校园里的故事,让学生感受到心理应激的存在。

2. 知识讲解:讲解心理应激的概念、类型、成因和应对方法。

3. 例题讲解:分析几个典型的心理应激案例,引导学生运用所学知识进行分析。

4. 随堂练习:设计一些练习题,让学生巩固所学知识。

5. 小组讨论:让学生分组讨论,分享彼此的应对心理应激的方法。

六、板书设计心理应激概念:个体在遇到生活事件或压力时,产生的心理和生理反应。

类型:1. 生物性应激2. 心理性应激3. 社会性应激成因:1. 外部环境因素2. 个体素质因素3. 心理因素应对方法:1. 心理调适2. 寻求支持3. 改变应对策略4. 培养抗压能力七、作业设计答案:生物性应激、心理性应激、社会性应激。

2. 请列举三个你认为可能导致心理应激的成因。

答案:外部环境因素(如考试压力)、个体素质因素(如性格特点)、心理因素(如自信心不足)。

医学心理学常见考点——心理应激概念心理应激在事业单位考试中经常出现,针对这个问题,今天对医学心理学常见考点进行总结,希望对广大考生有所帮助!首先我们一起看这个题目!【单选题】关于目前心理应激概念,以下叙述不确切( )。

A.生活事件、认知评价、应对方式、应激反应等主要应激因素之间界限清晰B.包含了应激是刺激物、是有害刺激的反应以及是多种中间变量的综合认识C.应激刺激和应激反应均涉及生物的、心理的和社会的内容D.应激是应激源、应激中间(介)因素和应激反应多因素的作用过程【答案】A。

本题考查心理应激概念,总结相关知识点如下。

1.心理应激:(1) 过程模型对心理应激的定义:个体在应激源的作用下,认知、应对、社会支持和个性特征等中间多因素的影响或中介,最终以心理生理反应表现出来的作用过程。

(2) 系统模型对心理应激的定义:个体的生活事件、认知评价、应对方式、社会支持系统、人格特征和心身反应等生物、心理、社会多因素构成相互作用的动态平衡系统,当由于某种原因导致系统失衡,就是心理应激。

2.生活事件:指可造成心理应激并可能进而损害个体健康的生物性、心理性、社会性和文化性刺激,又称应激源。

3.认知评价:评价是指个体从自己的角度对遇到的生活事件的性质、程度和可能的危害情况作出估计。

对事件的认知评价直接影响个体的应对活动和心身反应,因而是生活事件是否会造成个体应激反应的关键中间因素之一。

4.应对方式:应对又称应付,是个体对生活事件以及因生活事件而出现的自身不平稳状态所采取的认知和行为措施。

5.社会支持:又称社会网络,是指个体来自社会各方面包括家庭、亲属、朋友、同事、伙伴、党团、工会等组织所给予的精神上和物质上的帮助和支援,反映了一个人与社会联系的密切程度和质量,具有减轻应激的作用,是应激作用过程中个体可利用的外部资源。

6. 应激易感模型:各种定性定量的方法(如对生理指标的客观测量、各种心理测量量表等)在人群中筛选出应激易感者(或者叫做脆弱的个体)并进行多种途径的干预。

医学心理学重点应激的心理反应和生理反应目录•应激概述•心理反应•生理反应•心理生理交互作用•应对策略与干预措施•总结与展望01应激概述应激定义及分类应激定义应激是个体在面对具有威胁性、挑战性或重大变化的环境时,通过一系列生理、心理和行为反应来应对的过程。

应激分类根据应激的性质和持续时间,可分为急性应激和慢性应激;根据应激的来源,可分为生理性应激和心理性应激。

应激源与应激反应关系应激源指引起应激反应的各种内外环境因素,包括生物性、心理性、社会性和文化性应激源等。

应激反应指个体在应激源作用下产生的生理、心理和行为反应,包括生理反应、情绪反应、认知反应和行为反应等。

关系应激源是引起应激反应的外部条件,而个体的内部因素(如遗传、性格、经验等)则会影响对应激源的感知和评价,从而决定应激反应的性质和程度。

医学心理学中对应激研究意义揭示应激与身心健康关系医学心理学研究应激对身心健康的影响,有助于揭示应激与疾病发生、发展的关系,为预防和治疗提供理论依据。

促进心理健康了解应激的心理反应和生理反应,可以帮助个体更好地应对生活中的挑战和压力,保持心理健康。

指导临床实践医学心理学对应激的研究结果可以为临床实践提供指导,帮助医务人员更好地理解和处理患者的应激反应,提高治疗效果和患者生活质量。

02心理反应03愤怒应激源导致的挫折或攻击性行为可能引发愤怒情绪,表现为情绪激动、易怒或暴躁。

01焦虑面对应激源时,人们常常会感到不安、担忧和紧张,表现为焦虑情绪。

02恐惧当应激源具有威胁性时,人们会产生恐惧感,表现为心跳加速、呼吸急促等生理反应。

注意力不集中应激状态下,人们的注意力容易分散,难以集中精力完成任务。

记忆力减退应激可能导致大脑海马体等区域的功能受损,从而影响记忆力。

思维僵化应激使人们难以灵活思考,容易陷入思维定势或惯性思维。

逃避与回避面对应激源,人们可能会选择逃避或回避,以避免进一步的压力和不适。

攻击与侵犯当应激源被视为威胁时,人们可能会采取攻击或侵犯行为来保护自己。

医学心理学重点:应激的心理反应和生理反应当个体经认知评价而察觉到应激原的威胁后,就会引起心理与生理的变化。

这种反应是应激的表现形式,也是其客观测量的指标。

应激引起的心理反应。

可分两类:一是积极的心理反应;另一种是消极的心理反应。

积极的心理反应是指适度的皮层唤醒水平和情绪唤起;注意力集中;积极的思维和动机的调整。

这种反应有利于机体对传入信息的正确认知评价、应对策略的抉择和应对能力的发挥。

消极的心理反应是指过度唤醒(焦虑)、紧张;过分的情绪唤起(激动)或低落(抑郁);认知能力降低;自我要概念不清等。

这种反应妨碍个体正确的评价现实情境、选择应对策略和应常应对能力的发挥。

应源的心理反应可以分期。

进入时相的顺序及每一时相的持续时间和临床表现都有较大的变动性。

影响变动的因素有:事件发生前对应激程度及持续时间的预期、个人经历及性格类型等。

一般的顺序是:惊叫、否认、侵入、不断修正、结束。

临床上最常见的是否认与侵入两个时相,其余时相可以不出现或不明显,时相顺序也可以变换。

这种应激时相的划分在急性应激下较为明显,在慢性应激时则不太明显。

对应激的反应并不一定都属异常,只是在反应过度时才属病理性的。

应激引起的生理反应:Cannon从动物在紧急事例面前表现出的搏斗或逃跑反应中发现,这种机制涉及同化(副交感,胆碱能)功能的抑制和异化(交感、肾上腺能)功能的激活。

这两个过程的结合保证了动物在遭遇紧急情况时能量的需要,从而提出了交感-肾上腺髓质系统在应付剧变时移缓济急的生理原则,与此有关的各种内脏及躯体活动变化都遵循这一原则。

目前认为,心理应激的神经、内分泌后果是因人而异的(与所处情境、社会角色、群体中的地位相关),因害怕丧失控是产生的战斗-逃跑的起动与杏仁核有关;而受至与群体隔离或行动受挫而致抑郁时,可能与海马及肾上腺皮质机能有关。

医学心理学常见考点—心理应激在医疗卫生的考试中,心理应激是重点章节,针对这个问题,对相关知识点进行总结,希望对广大考生有所帮助!先来看几道题目!1.一般适应综合征(GAS)分以下三期( )。

A.警戒期、阻抗期、衰竭期B. 觉醒期、阻抗期、适应期C. 警戒期、阻抗期、适应期D. 觉醒期、阻抗期、衰竭期1.【答案】A。

2.应激反应最妥切的含义是指个体因为应激源所致的( ) 。

A.生物、心理、社会、行为方面的变化B. 认识、意志、情绪、个性方面的变化C. 幻听、幻觉、妄想等精神症状方面的变化D. 心理障碍、心身障碍、心身疾病等心身病理方面的变化2.【答案】A。

3.与健康和疾病关系最直接的应激心理反应是( ) 。

A.认知改变B. 情绪反应C. 个性改变D. 社会适应能力下降3.【答案]】B。

心理应激总结知识点如下。

1、应激源:是作用于个体,使之产生应激反应,并处于应激状态下的各种刺激;一般适应综合征( GAS )指每一种疾病或有害刺激都有相同的、特征性的和涉及全身的生理生化反应过程,是机体对有害刺激所作出防御反应的普遍形式,分为警戒、阻抗和衰竭三个阶段。

2、心理应激与健康:⑴积极影响:适度的应激是人成长与发展的必要条件;适度的应激是维持人正常功能活动的必要条件;⑵消极影响:使机体处于易感状态;是心身疾病的主要原因;加重原有的躯体和精神疾病,或使之复发;是机体磨损、慢性疲劳、适应性减弱,导致劳动力受损,工作、学习效率下降,是事故、车祸、自杀的主要原因之一;是导致物质烂用及依赖的主要原因之一;3、应激致病的心身中介机制:应激的免疫调节机制、应激的内分泌调节机制、应激的神经调节机制;4、应激对机体的影响:①情绪反应,包括焦虑、恐惧、愤怒、忧郁等。

②行为反应,包括逃避与回避、退化与依赖、敌对与攻击、无助与自怜、物质滥用等。

③生理反应,可以神经系统和神经体液途径涉及全身各个系统和器官。

5、心理应激的干预:药物控制;心理治疗;寻求社会帮助;适当运动;改善个性特征。

医学心理学考试重点:心理应激的影响因素今天整理关于心理应激的影响因素。

心理应激是指来自心理的、社会的、文化的各种事件,被大脑皮层接受,在认知、人格特征等因素的作用下,大脑将刺激信号加以转换成为抽象观念,并进行加工、处理、储存,再通过神经-内分泌-免疫系统间的相互作用而导致各种疾病。

一、认知评价:对事件全部的认识过程,在心理应激的发生和强度方面发挥重要作用。

三步认知评价模式包括:1.初步评价评价自己是否受到威胁;在应激事件发生后判断自己是否会因此受到相关的刺激和威胁。

2.次级评价评价和选择应对方式;经过初步评价之后,发现自己受到威胁之后,进行应对,主要是针对应激事件选择相对应的应对方式。

3.认知性再评价发展-反馈-评价;根据自己的处理方式和应激事件的反馈,进行进一步的评价,尽量将自己受到的刺激降至最低。

二、社会支持:来自家庭、亲友和社会各界的精神和物质方面的支持和帮助。

影响社会支持的因素:个人和社会的交换感是否平衡;公共定向人格,如助人为乐等。

三、人格特征:可分为1.A、B、C行为类型。

A型性格人争强好胜,报复心强,容易发生应激反应,易患冠心病等。

B型性格人协调性较好,该型人格属较松散、与世无争,对任何事皆处之泰然。

C型性格和A型性格相对,害怕和周围人产生误解和冲突,容易掩饰自己的情绪,此类人格患者易出现癌症等疾病。

2.坚韧人格:该类人格有奉献、控制、转变特征,有较强的心理应激的能力。

3.非理性非逻辑的人格:该类人容易出现心理应激,但是此类人格病人难以进行正常的沟通。

四、刺激的可控制性和可预测性。

1.可控制性指对压力事件有控制能力,能减轻应激和损害。

2.可预测性是指预测压力事件的发生,即使个体不能控制,通常也能减轻相应的伤害。

健康心理学第四章应激课后题答案1、晓春上课时把老师的讲解内容用自己的语言写在课本上,以促进对知识的理解,他采取的学习策略是()。

[单选题] *A复述策略B组织策略C计划策略D精加工策略(正确答案)2、小马上课时害怕回答问题,他发现自己坐在教室后排时可减少老师提问的次数。

于是,他总坐在教室后排。

下列哪种强化方式导致了小马愿意坐在教室的后排()[单选题] *A 正强化B 负强化(正确答案)C 延迟强化D 替代强化3、有人买了一辆自行车,和别人的车一比较,发现自己的车式样又老又贵,心里很后悔,但总说自己车好,“一分钱一分货”。

这是()心理。

[单选题] *A 甜柠檬(正确答案)B 甜草莓C 甜苹果D 甜葡萄4、产生于主观空间内的幻觉是()。

[单选题] *真性幻觉假性幻觉(正确答案)主观幻觉脑内幻觉5、建华在听课过程中会不由自主地玩手机或做小动作。

这种现象属于()[单选题] * A注意集中B注意分散(正确答案)C注意分配D注意转移6、以猜疑和固执已见为特点的是()。

[单选题] *A)分裂样人格障碍(B)冲动性人格障碍C)偏执性人格障碍((正确答案)D)表演型人格障碍7、维果茨基创立的理论是()。

[单选题] *A)社会学习理论(B)认知-发展理论(C)生态学理论(D)文化-历史理论(正确答案)8、倾听时应避免()[单选题] *机警和共情的态度给予鼓励性回应认真、关注地听作道德性评判(正确答案)9、婴儿早期的兴趣发展分为三个阶段,先天反射性反应阶段大致在()[单选题] *A)出生至日左右(B)出生至日左右C)出生后天以内((正确答案)D)出生后天以内10、张老师在设置教学目标时,既考虑学生的现有知识水平,也考虑他们在老师指导下可以达到的水平,维果斯基将这两种水平之间的差异称为()。

[单选题] *A教学支架B最近发展区(正确答案)C组织者D自我差异11、走迷宫是一种()[单选题] *发现学习(正确答案)意义学习接受学习知识学习12、抑郁发作的特点不包括()。

心理应激名词解释医学心理学

心理应激是指个体在面对压力、挑战或困难情境时,产生的心理和生理反应。

这种反应可以是身体上的症状,如头痛、胃痛或失眠,也可以是情绪上的变化,如焦虑、沮丧或愤怒。

医学心理学是应用心理学原理和方法来研究和帮助患者应对心理应

激的学科。

它关注疾病与心理健康之间的相互关系,旨在提供全面的医学服务,包括对身体疾病的治疗和对心理健康问题的干预。

医学心理学通过评估个体的心理状态和应对方式,帮助医生和患者了解疾病对心理健康的影响,并提供相应的干预措施。

它可以帮助患者调节情绪,增强应对压力的能力,提高生活质量。

在医学心理学中,常用的干预方法包括认知行为疗法、应激管理技巧、放松训练和支持性心理治疗等。

这些方法可以帮助患者重新评估和调整对压力和困难情境的认知,提供有效的应对策略,并提供情感支持和心理辅导。

此外,医学心理学还与其他医学专业合作,共同推动整体医疗模式的发展。

它与医生、护士、康复师和社会工作者等专业人员合作,提供全方位的医疗服务,以促进患者的身心健康。

总而言之,医学心理学在心理应激的研究和干预方面发挥着重要作用。

它不仅关注个体的心理健康,还与医学专业合作,为患者提供全面的心理支持和治疗,以促进他们的康复和生活质量的提高。

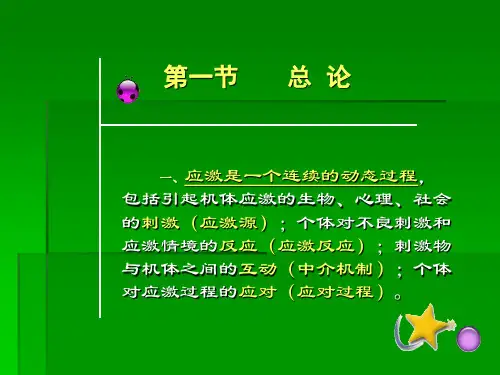

医学心理学与医患沟通技巧相关知识讲座第五讲心理应激一、总论(一)塞里的应激学说每一种疾病或有害刺激都有相同的、特征性的和涉及全身的生理生化反应过程,塞里将其称为“一般适应综合征”(generaladaptationsyndrome,GAS)。

GAS与刺激的类型无关,而是机体通过兴奋下丘脑-垂体-肾上腺轴所引起的生理变化,是机体对有害刺激所作出的防御反应的普遍形式。

GAS分为警戒、阻抗和衰竭三期。

(二)心理应激的定义1.根据过程模型,心理应激可以被定义为:个体在应激源作用下,通过认知、应对、社会支持和个性特征等中间因素的影响或中介,最终以心理生理反应表现出来的作用“过程”。

2.根据系统模型,心理应激可以被定义为:个体的生活事件、认知评价、应对方式、社会支持、人格特征和心身反应等生物、心理、社会多因素构成相互作用的动态平衡“系统”,当由于某种原因导致系统失衡时,就是心理应激。

3.医学心理学将心理应激定义为:个体在觉察(认知评价)到威胁或挑战、必须做出适应或应对时的心身紧张状态。

4.应激系统模型的基本特征(法则):⑴应激是多因素的系统;⑵各因素互相影响互为因果;⑶各因素之间动态的平衡或失衡决定个体的健康或疾病;⑷认知因素在平衡和失衡中起关键作用;⑸人格因素起核心作用。

5.心理应激理论在临床医学、预防医学和健康促进教育等领域具有多方面的理论与实际指导意义。

⑴在医学认识论方面:心理应激理论特别是系统模型使我们认识到个体实际上是生活在应激多因素的动态平衡之中。

⑵在临床医学的病因学方面:“过程模型”有助于我们清晰地认识心理疾病和症状的发生发展过程。

⑶在预防医学方面:“系统模型”有助于认识和指导合理调整应激各有关因素的动态平衡,促进个体在不同内外环境下的健康成长或保持适应。

6.应激系统模型在医学心理学临床实际工作中的应用应激系统模型及其基本法则在临床个体心理咨询(治疗)程式、压力管理和家庭婚姻咨询中都有广泛的应用价值。

的情绪性应激反应contents •情绪性应激反应概述•焦虑情绪应激反应•抑郁情绪应激反应•愤怒情绪应激反应•恐惧情绪应激反应•综合干预策略与实践目录情绪性应激反应概述定义与特点定义特点发生原因及机制原因机制应激源作用于个体后,通过神经-内分泌-免疫系统的调节,引起一系列生理和心理反应,包括情绪性应激反应。

影响因素分析01020304人格特征社会支持应对方式既往经历临床表现与分类临床表现分类焦虑情绪应激反应焦虑定义及表现形式定义焦虑是一种内心紧张不安、预感到似乎将要发生某种不利情况而又难以应付的不愉快情绪。

表现形式精神上表现为紧张、不安、提心吊胆、害怕、忧虑等;躯体上表现为心跳加快、呼吸急促、出汗、颤抖、面色潮红等。

焦虑产生原因分析如工作压力、人际关系紧张、生活事件等。

如自卑、过于追求完美、性格内向等。

如疾病、药物使用不当等。

如认知偏差、情绪调节能力不足等。

环境因素个性因素生理因素心理因素心理影响生理影响行为影响社会功能影响焦虑对身心健康影响缓解焦虑方法探讨认知行为疗法放松训练生物反馈疗法药物治疗抑郁情绪应激反应抑郁定义及表现形式定义表现形式抑郁产生原因分析生物学因素心理社会因素抑郁对身心健康影响身体健康导致免疫系统功能下降,增加患病风险;影响睡眠质量,导致精神萎靡。

心理健康降低自尊和自信心,影响日常生活和工作;严重时可能导致自杀念头和行为。

使用抗抑郁药物,如SSRI 类药物等,需在医生指导下使用。

药物治疗心理治疗社会支持自我调节认知行为疗法、心理动力学治疗等,帮助患者调整思维模式和行为习惯。

家庭、朋友的支持和理解,参加社交活动等,有助于缓解抑郁情绪。

学习放松技巧,如深呼吸、冥想等;保持规律作息和健康饮食;积极面对生活挑战,保持乐观态度。

缓解抑郁方法探讨愤怒情绪应激反应愤怒定义及表现形式愤怒定义表现形式心理因素社会因素生理因素030201愤怒产生原因分析愤怒对身心健康影响心理影响生理影响行为影响缓解愤怒方法探讨认知重构情绪调节社会支持专业治疗恐惧情绪应激反应恐惧定义及表现形式定义表现形式心理学因素个体的认知评价、过往经历、性格特点等心理因素也可导致恐惧情绪的产生。

临床心理学14--应激心理第四章应激心理学现代社会变迁越来越快,人们面对知识爆炸及价值观念改变,每日要不断地接受各种信息,其中也包括许多前所未有的负性的或紧张的信息,导致心理压力很大,由此而产生的心理应激反应也越来越多。

据统计,在工业化国家,患者中有三分之一是与应激反应有关的心身障碍。

因此,应激心理是临床心理学十分关注的一个领域。

第-节应激的概述一、应激的概念应激是机体遭受各种有害因素侵袭时所发生的心理及生理的变化。

应激不是刺激,而是由各种刺激作用于机体所导致的一种反应,是一种心理生理的紧张状态,有人将其形象地描述为战斗状态。

也就是说,应激是个体面临或察觉(认知、评价)到环境(应激源)对机体有威胁或挑战时作出适应或应对的过程。

近年来,对于应激的研究不仅仅只关注于其生理反应,而且已经扩大到应激对于心理健康的影响方面。

二、应激理论及其研究发展过程(一)从生理学观点看应激理论1、贝尔纳德的适应研究。

19世纪中期,贝尔纳德致力于身体恒常性功能的研究。

他研究所有生物共同的特征,他发现无论外部环境如何变化,独立的生物体都会采取最适当的方法维持生命,并控制内部环境使之保持一定的稳定性。

比如,人吃各种各样的食物而血液中的组成成分却保持恒定不变。

虽然气温变化,但人的体温大致上保持恒温,生物生存的环境虽有变化,而体液中的化学成分和物理特性仍然维持在一定状态中,等等。

贝尔纳德认为这些现象都是生理对外界环境的适应。

2、坎侬应激研究。

20世纪初(1914),美国哈佛大学生理学家坎侬最早提出了"应激"这一名词,他研究人类和动物对危险事件的反应,提出"应急"理论时使用过"重大情绪应激"及"瞬时应激"的概念。

坎侬提出体内平衡的概念,意思是指生物体在一定范围内具有保持内部环境稳定的能力,此能力与植物神经系统有关。

植物神经系统包括交感神经和副交感神经,使全身机能紧张的是交感神经,缓和全身机能使之"休息"的是副交感神经,二者保持协调以维持机体的稳定性,这就是体内平衡概念。