绝句拗救

- 格式:docx

- 大小:12.93 KB

- 文档页数:2

平仄(拗与拗救)一、平仄格律之主要原则近体诗(绝句、律诗、排律)之平仄,有其一定之规律,此种规律称之为平仄谱。

大体说来,平仄谱安排之原则有三:一:句中之字,两字或三字为一组,平仄相间。

二:出句与对句平仄相对。

唯首句如押韵,则下三字会有所变动。

三:前联之对句与后联之出句平仄相协。

由于押韵之故,下三字会有所变动。

现在且以平起式七言绝句之平仄谱举例说明:平平仄仄平平仄,(首句如押韵则为:平平仄仄仄平平)仄仄平平仄仄平;仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

而仄起式七言绝句之平仄谱则为:仄仄平平平仄仄,(首句如押韵则为仄仄平平仄仄平)平平仄仄仄平平;平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

至于律诗或排律之谱式,原则上只是将前面之平仄继续延伸即可。

(即第五句与第四句相协,第六句与第五句相反……)。

而诗之平起仄起之分,乃是以首句第二字为依归。

第二字如是平声即为平起,如是仄声即为仄起。

又五言诗之谱式则是七言诗去其顶节(最上)二字即是。

七言平起式去其顶节二字,即为五言仄起式;七言仄起式去其顶节二字,即为五言平起式。

唯谱式可做如是观,于造句用词之法,则不当作此论,盖五言与七言之句法稍有不同也。

然而前述乃最标准之平仄谱式,吾人翻开唐诗三百首,可说找不出几首完全合乎格律者。

(就五言绝句论,唯李端【听筝】一首,七绝亦唯柳中庸【征人怨】一首)。

此盖因有时于当用平声字处,无平声字可用;或者于当用仄声字之处,无仄声字可用。

而不得不以「仄」代「平」、或以「平」代「仄」。

然亦有所限制,并非可以完全相代。

前人之于此有所谓「一三五不论,二四六分明」之说,却因有几个应注意之要点未曾揭出,以致让后人如坠于五里雾中,而不知何所适从。

为使读者确切明了,本文一一介绍于后:一:不可犯孤平:所谓「孤平」,即是句中前后字皆为仄声,而中间夹一平声之谓。

犯孤平既俗称之「拗句」,然如「拗而能救,既不算拗」。

且七言之第一字,因离音节较远,平仄可以完全不论。

故虽第二字「犯孤平」亦所容许。

绝、律拗救之法转:登书山的博客所谓拗救,其实包括了两个方面,即拗和救。

拗了,然后想办法去补救。

“拗救”原则只适用于格律诗,包括五绝、七绝、五律、七律。

但不广泛运用于排律,更别说词了。

词的平仄都是固定音律的,出律了就是出律了,没有拗救这一说。

字拗为“拗字”,句拗为“拗句”。

凡平仄不依常格的句子,叫做拗句。

字拗,本句自救;句拗,对句补救。

进行拗救主要是考虑两个方面,一个是保持音律的谐调,失一平音就在合适的地方补回一个平音相救。

另一个是为了救孤平。

熟练、正确掌握拗救方法,是大有裨益的。

主要是给诗人在造句上更多的自由空间。

可以这么说,格律诗之所以能够生存数千年而不衰,就是因为有这样的变通方式存在而能让格律诗生机勃勃。

其实拗救,并不复杂。

记住或抄录以下几种句式和方法就可以了。

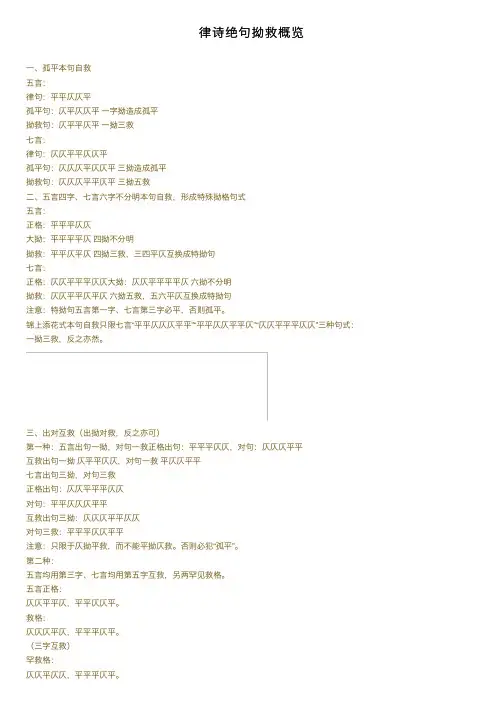

一、五言绝、律(一)本句拗救(孤平拗救)正格:平平仄仄平孤平:仄平仄仄平孤平拗救:平平仄仄平→仄平平仄平(5言1拗3救)(二)特拗拗救正格:平平平仄仄、仄仄仄平平特拗拗救:平平平仄仄→平平仄平仄5言特拗句型,即3、4字平仄互换,可直接使用。

仄仄仄平平→仄仄平仄平5言特拗句型,即3、4字平仄互换,可直接使用。

但要注意,一旦用了这种格式,五言句第一字就不再可平可仄。

(三)对句拗救正格出句:仄仄平平仄正格对句:平平仄仄平仄仄平仄仄→平平平仄平5言出句4字拗,对句3字救正格出句仄仄平平仄→半拗出句仄仄仄平仄5言出句3字用仄,“半拗”,可救可不救仄仄仄平仄(正格出句仄仄平平仄)→平平平仄平(正格对句平平仄仄平)半拗如救,对句第3字用平声5言出句第3、4字同用仄声,则必救仄仄仄平仄(半拗)、仄仄仄仄仄(全拗\大拗)(正格出句仄仄平平仄)→ 平平平仄平(正格对句平平仄仄平)全拗必救,对句第3字用平声,不管上句怎么拗,下句总是以第3字救。

二、七言绝、律(一)本句拗救(孤平拗救)正格:仄仄平平仄仄平孤平拗救:仄仄平平仄仄平→仄仄仄平平仄平(7言3拗5救)(二)特拗拗救正格:仄仄平平平仄仄、平平仄仄仄平平仄仄平平平仄仄→仄仄平平仄平仄(7言特拗句型,即5、6字平仄互换,可直接使用)平平仄仄仄平平→平平仄仄平仄平(7言特拗句型,即5、6字平仄互换,可直接使用)但要注意,一旦用了这种格式,七言句第三字就不再可平可仄。

关于绝句遨救的知识

绝句分为古体和律体两种。

古体绝句是指唐以前的那种不入律的绝句,律体绝句是指唐初形成的那种受格律限制的绝句。

两种绝句的主要区别。

第一,在押韵上,律体绝句只押平声韵,而不押仄声韵并且不许邻韵通押。

古体绝句既可以押平声韵,又可以押仄声韵,而且邻韵还可以通押。

第二,在音律上,律体绝句在每句之中和各句之间必须按照一定的格式组成平仄交替和平仄对立的音律,绝对禁止在二四句末尾出现三平调。

古体绝句在句子的节奏上不受固定的平仄交替格式的限制,更多的是叠平、叠仄。

二、四句句尾的三平调可以说是古绝的专用形式。

第三,在粘对的运用上,律体绝句由于每句的句式都受平仄格式的严格限制,因此它十分注重粘对的运用。

因为有了粘对,就不会使一联之中的上下句平仄出现重复,也不会使前后两联的平仄出现雷同,而且会使整首诗声调多样,节奏优美。

古体绝句,形式比较自由,不讲究粘对。

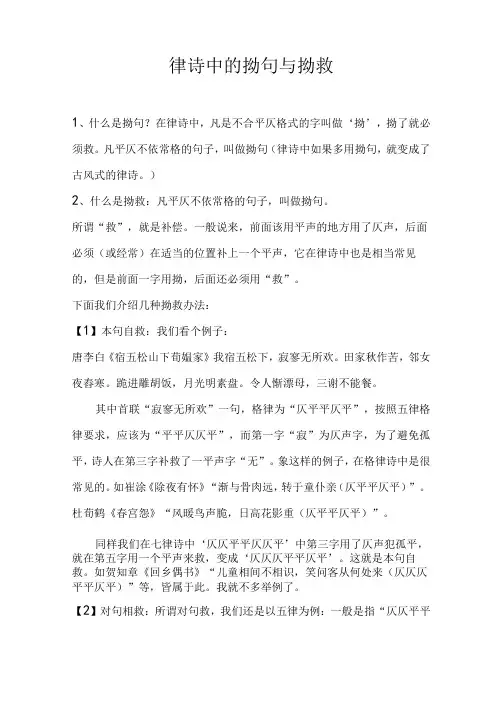

律诗中的拗句与拗救1、什么是拗句?在律诗中,凡是不合平仄格式的字叫做‘拗’,拗了就必须救。

凡平仄不依常格的句子,叫做拗句(律诗中如果多用拗句,就变成了古风式的律诗。

)2、什么是拗救:凡平仄不依常格的句子,叫做拗句。

所谓“救”,就是补偿。

一般说来,前面该用平声的地方用了仄声,后面必须(或经常)在适当的位置补上一个平声,它在律诗中也是相当常见的,但是前面一字用拗,后面还必须用“救”。

下面我们介绍几种拗救办法:【1】本句自救:我们看个例子:唐李白《宿五松山下荀媪家》我宿五松下,寂寥无所欢。

田家秋作苦,邻女夜舂寒。

跪进雕胡饭,月光明素盘。

令人惭漂母,三谢不能餐。

其中首联“寂寥无所欢”一句,格律为“仄平平仄平”,按照五律格律要求,应该为“平平仄仄平”,而第一字“寂”为仄声字,为了避免孤平,诗人在第三字补救了一平声字“无”。

象这样的例子,在格律诗中是很常见的。

如崔涂《除夜有怀》“渐与骨肉远,转于童仆亲(仄平平仄平)”。

杜荀鹤《春宫怨》“风暖鸟声脆,日高花影重(仄平平仄平)”。

同样我们在七律诗中‘仄仄平平仄仄平’中第三字用了仄声犯孤平,就在第五字用一个平声来救,变成‘仄仄仄平平仄平’。

这就是本句自救。

如贺知章《回乡偶书》“儿童相间不相识,笑问客从何处来(仄仄仄平平仄平)”等,皆属于此。

我就不多举例了。

【2】对句相救:所谓对句救,我们还是以五律为例:一般是指“仄仄平平仄,平平仄仄平”的句子,上句的“仄仄平平仄”的平声字,换成了仄声字的情况。

这样的情形有三种,下面分别来讨论。

首先,是第三字换为仄声字,即“仄仄仄平仄”的情况,这属于小拗,也叫半拗,可救,也可不救。

若要救,则在对句第三字补一平声字,为“仄仄仄平仄,平平平仄平”。

我们来看下面的例子:例1(半拗对句救)梅尧臣《鲁山山行》适与野情惬,千山高复低。

好峰随处改,幽径独行迷。

霜落熊升树,林空鹿饮溪。

人家在何许,云外一声鸡。

这属于半拗对句救的例子。

此诗首联“适与野情惬,千山高复低”格律为“仄仄仄平仄,平平平仄平”,起句第三字“野”字用了仄声字,诗人在对句第三字补救了一平声“高”字。

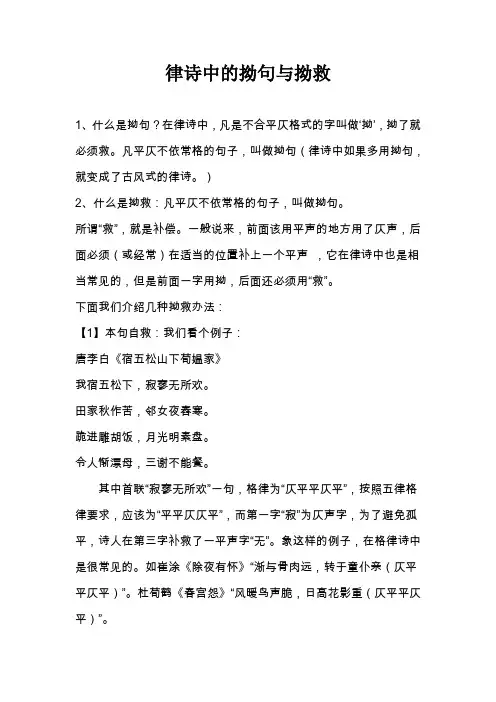

律诗中的拗句与拗救1、什么是拗句?在律诗中,凡是不合平仄格式的字叫做‘拗’,拗了就必须救。

凡平仄不依常格的句子,叫做拗句(律诗中如果多用拗句,就变成了古风式的律诗。

)2、什么是拗救:凡平仄不依常格的句子,叫做拗句。

所谓“救”,就是补偿。

一般说来,前面该用平声的地方用了仄声,后面必须(或经常)在适当的位置补上一个平声,它在律诗中也是相当常见的,但是前面一字用拗,后面还必须用“救”。

下面我们介绍几种拗救办法:【1】本句自救:我们看个例子:唐李白《宿五松山下荀媪家》我宿五松下,寂寥无所欢。

田家秋作苦,邻女夜舂寒。

跪进雕胡饭,月光明素盘。

令人惭漂母,三谢不能餐。

其中首联“寂寥无所欢”一句,格律为“仄平平仄平”,按照五律格律要求,应该为“平平仄仄平”,而第一字“寂”为仄声字,为了避免孤平,诗人在第三字补救了一平声字“无”。

象这样的例子,在格律诗中是很常见的。

如崔涂《除夜有怀》“渐与骨肉远,转于童仆亲(仄平平仄平)”。

杜荀鹤《春宫怨》“风暖鸟声脆,日高花影重(仄平平仄平)”。

同样我们在七律诗中‘仄仄平平仄仄平’中第三字用了仄声犯孤平,就在第五字用一个平声来救,变成‘仄仄仄平平仄平’。

这就是本句自救。

如贺知章《回乡偶书》“儿童相间不相识,笑问客从何处来(仄仄仄平平仄平)”等,皆属于此。

我就不多举例了。

【2】对句相救:所谓对句救,我们还是以五律为例:一般是指“仄仄平平仄,平平仄仄平”的句子,上句的“仄仄平平仄”的平声字,换成了仄声字的情况。

这样的情形有三种,下面分别来讨论。

首先,是第三字换为仄声字,即“仄仄仄平仄”的情况,这属于小拗,也叫半拗,可救,也可不救。

若要救,则在对句第三字补一平声字,为“仄仄仄平仄,平平平仄平”。

我们来看下面的例子:例1(半拗对句救)梅尧臣《鲁山山行》适与野情惬,千山高复低。

好峰随处改,幽径独行迷。

霜落熊升树,林空鹿饮溪。

人家在何许,云外一声鸡。

这属于半拗对句救的例子。

此诗首联“适与野情惬,千山高复低”格律为“仄仄仄平仄,平平平仄平”,起句第三字“野”字用了仄声字,诗人在对句第三字补救了一平声“高”字。

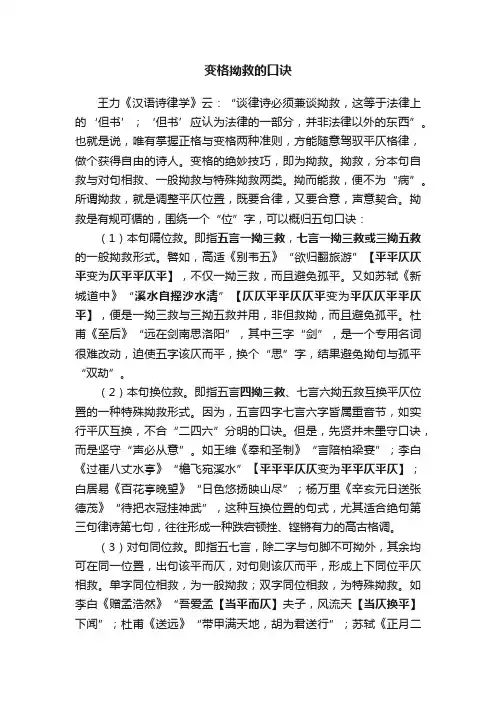

变格拗救的口诀王力《汉语诗律学》云:“谈律诗必须兼谈拗救,这等于法律上的‘但书’;‘但书’应认为法律的一部分,并非法律以外的东西”。

也就是说,唯有掌握正格与变格两种准则,方能随意驾驭平仄格律,做个获得自由的诗人。

变格的绝妙技巧,即为拗救。

拗救,分本句自救与对句相救、一般拗救与特殊拗救两类。

拗而能救,便不为“病”。

所谓拗救,就是调整平仄位置,既要合律,又要合意,声意契合。

拗救是有规可循的,围绕一个“位”字,可以概归五句口诀:(1)本句隔位救。

即指五言一拗三救,七言一拗三救或三拗五救的一般拗救形式。

譬如,高适《别韦五》“欲归翻旅游”【平平仄仄平变为仄平平仄平】,不仅一拗三救,而且避免孤平。

又如苏轼《新城道中》“溪水自摇沙水清”【仄仄平平仄仄平变为平仄仄平平仄平】,便是一拗三救与三拗五救并用,非但救拗,而且避免孤平。

杜甫《至后》“远在剑南思洛阳”,其中三字“剑”,是一个专用名词很难改动,迫使五字该仄而平,换个“思”字,结果避免拗句与孤平“双劫”。

(2)本句换位救。

即指五言四拗三救、七言六拗五救互换平仄位置的一种特殊拗救形式。

因为,五言四字七言六字皆属重音节,如实行平仄互换,不合“二四六”分明的口诀。

但是,先贤并未墨守口诀,而是坚守“声必从意”。

如王维《奉和圣制》“言陪柏梁宴”;李白《过崔八丈水亭》“檐飞宛溪水”【平平平仄仄变为平平仄平仄】;白居易《百花亭晚望》“日色悠扬映山尽”;杨万里《辛亥元日送张德茂》“待把衣冠挂神武”,这种互换位置的句式,尤其适合绝句第三句律诗第七句,往往形成一种跌宕顿挫、铿锵有力的高古格调。

(3)对句同位救。

即指五七言,除二字与句脚不可拗外,其余均可在同一位置,出句该平而仄,对句则该仄而平,形成上下同位平仄相救。

单字同位相救,为一般拗救;双字同位相救,为特殊拗救。

如李白《赠孟浩然》“吾爱孟【当平而仄】夫子,风流天【当仄换平】下闻”;杜甫《送远》“带甲满天地,胡为君送行”;苏轼《正月二十六日偶与数客野步》“涓涓泣露紫含笑,焰焰烘空红拂桑”;陆游《上虞逆旅见旧题岁月感怀》“青山缺处日【当平而仄】初上,孤店开时莺【当仄换平】乱啼”,皆是单字同位一般拗救。

拗句和拗救拗句和拗救凡是平仄不依常格的句子,叫拗句。

如果拗了,就要“救”!一般来说,前面该用平声的地方用了仄声,后面必须(或经常)在适当位置补偿一个平声。

常见的有:1、特定的一种平仄格式:在五言“平平平仄仄”这个句型中,可以换成“平平仄平仄”。

七言则变成“仄仄平平仄平仄”。

但是要注意,一旦用了这种格式,五言句第一字,七言句第三字就不再是可平可仄的了!这种格式在唐宋的律诗里是很常见的,几乎和常规的律句一样常见:[唐]王维《观猎》风劲角弓鸣,将军猎渭城。

草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。

忽过新丰市,还归细柳营。

回看射雕处,千里暮云平。

[唐]杜甫《恨别》洛城一别四千里,胡骑长驱五六年。

草木变衰行剑外,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒急为破幽燕。

这两首的第七句就是这种格式!2、该用“平平仄仄平”的地方,第一字用了仄声(孤平,即:仄平仄仄平),第三字应该补偿一个平声,变成“仄平平仄平”。

七言则是由“仄仄平平仄仄平”换成“仄仄仄平平仄平”。

这是本句自救。

例如:[唐]李白《夜宿山寺》危楼高百尺,手可摘星辰。

不敢高声语,恐(拗)惊天(救)上人。

春晓唐.孟浩然春眠不觉晓(xiǎo 筱韵),处处闻啼鸟(niǎo筱韵)。

夜来风雨声,花落知多少(shǎo筱韵)。

平平仄仄仄仄仄平平仄仄平平仄平(第一字该平而仄,犯“孤平”,当句救,第三字变为平)平仄平平仄3、该用“仄仄平平仄”的地方,第四字用了仄声(或三、四两字都用了仄声),就在对句第三字改平声来补偿。

这样就成了“仄仄平仄仄,平平平仄平”。

七言则成为“平平仄仄平仄仄,仄仄平平平仄平”。

例如:[唐]白居易《赋得古原草送别》离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不(拗)尽,春风吹(救)又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

4、第2、3种拗救情况可以联合使用!5、在该用“仄仄平平仄”的地方,第三字用了仄声,七言是第五字用了仄声,这是半拗,可救可不救。

拗句和拗救【一】“拗句”和“拗救”是两个有着密切联系的概念,某种意义上也是近体诗(格律诗)的重要基石。

然而长期以来,这两个概念的内涵和外延并没有被真正搞明白,从 而在理论上造成了一系列的混乱(如对“拗体诗”的定义)。

本文旨在全面地梳理“拗句”和“拗救”的种类以弄清其本质,也为大家的诗词写作提供便利。

常见的对于“拗句”的定义是:平仄不依常规的句子。

但是这一定义非常模糊,它没有把拗句和病句区分开(因为除了4个基本句式,其它的都可以称为 “不依常规”),因而无法正确地解释其内涵。

我经过反复思索,深感只有从概念的外延出发,通过对全部的具体的句型进行分析归类,才可能给出一个准确的定 义;同时我觉得“拗句”绝对有别于“病句”,必须抓住“拗句”和“拗救”之间的本质联系,从而得出了一个我认为比较科学的定义——拗句是指已经完成当句救 或有必要(但不一定必须)完成对句救的句式。

我的方法是穷举法,即列出全部可能的平仄组合(即使是最不可能的五连平)。

必须说明,为了方便起见,所罗列句型限于五言(因为七言句型可以通过五言句首增两字推出来)。

用数学方法可以算出,五言句的全部平仄组合是32种。

我将之分为3个大类,5个小类,这已经涵盖了所有的种类。

第一大类:律句(无须被拗救的句式,8种),又分为:I. 4个基本句式:A1 仄仄平平仄A2 平平仄仄平A3 平平平仄仄A4 仄仄仄平平II. 4个基本句式的变体:B1 平仄平平仄 ——A1的变体B2 平平平仄平 ——A2的变体B3 仄平平仄仄 ——A3的变体B4 平仄仄平平 ——A4的变体第二大类:拗句(已完成当句救或有必要完成对句救的句式,7种),又分为:I. 可以单独使用的句式:C1 仄仄仄平仄 ——A1的变体C2 平仄仄平仄 ——A1的变体C3 仄平平仄平 ——A2的变体,称为“句内救孤平”C4 平平仄平仄 ——A3的变体,称为“特拗”II. 不可以单独使用的句式(即必须配合特定的出句或对句):D1 仄仄平仄仄 ——A1的变体,对句必须为B2,称为“大拗”D2 仄仄仄仄仄 ——A1的变体,对句必须为B2,称为“大拗”D3 仄仄平仄平 ——A4的变体,出句必须为C4,也称为“特拗”(D3是否可以单独使用还存在争议)这里就必须再说清楚,我们对拗句的定义是“已经完成当句救或有必要(但不一定必须)完成对句救的句式”。

格律诗句的三种救拗方法举例(一)什么是“拗”,从字面上讲,就是“拗口,不顺溜”。

在格律诗中,七言句的2、4、6位置上的字,五言2、4位置上的字十分清楚重要。

一般的,按照格律诗的成句要求,该平必平,该仄必仄。

特别是七言的4、6位置上、五言的2、4位置上是平声字时,这个平声字也不能是“孤独”的,它的前后要有一个平声字“相伴”,否则,这个“平声字就是“孤平”,从音律方面讲就“拗口、不顺溜”。

在格律诗中,凡是字的平仄符合诗句组合规则的句子,叫律句,不符合组合规则的句子叫“拗句”。

“拗救”,或者称为“救拗”,是指对在格律诗(近体诗、今体诗)中出现的“拗句”进行“补救”的方法。

即,在一个诗句中,该用平声字的地方无奈用了仄声字,就在本句或对句适当的位置上,把本应用仄声的字改为用平声字,以此作为补偿。

“救”了“拗”的诗句,也算合律的。

但是,要知道,“拗救”是诗由“古风”式向“律诗”转化的过程中出现的“特殊情况”,它毕竟是特殊的。

最好的是不出“拗句”。

同时,我们要明白这样一点:只有搞懂了什么是“拗”、什么是“拗救”,在读诗时,才能辨别一首诗是格律诗还是古风、古绝之类的古体诗。

“救拗”的作用似乎有两点:①给有的人认为格调高雅;②给诗人在造句上更多地自由。

“救拗”的常见方法有两中:①本句自救;②对句相救;有时本句自救与对句相救糅合为一体。

这一点很重要。

另外:特殊句型也只能算在特例中。

一、本句自救举例本句自救,在五言中是“平起平收”的句子,即“平平仄仄平→仄平平仄平”;在七言中是“仄起平收”的句子。

即“仄仄平平仄仄平→仄仄仄平平仄平”;无论在五言还是七言诗中,这一句出现格律诗第在2、4、6、8句的位置上,也可能出现在首句入韵的第一句的位置上。

这种救拗的形式,是防止诗句最中心位置的“平声字”成孤的一种做法,即,在五言中防止第2字是孤平,在七言中是防止第4字是孤平。

有人说,这种救拗,是学诗时首先应该知道的。

例一:唐·苏颋·汾上惊秋 ------第1句【本应】平平仄仄平,【实际】仄平平仄平,【1字应平而仄,2字成孤,3字救。

谈七⾔绝句中的“拗救”

有兴和韵韩愈《早春》⼀⾸

岛城苑地⼩天酥,笔下⾏龙忆我⽆.

待到偷闲觅佳处,随句所韵落幽都. ()

其中第三句:“觅佳句”的“佳”因为可平可仄,就是“拗救”。

⽇前,我正在给学⽣周镇讲课时,有位让⼤家叫他“⽼师”的先⽣却指指点点,孰不知这应该是⼀⾸“七绝”吧?愿与⼤家共切磋。

(祥见青岛图书馆陈振国专著《学填词》《学填词新编》《百家姓诗趣》《⼯矿诗词》等。

)

经常写诗是陶醉情操和休息养⽣的好⽅法。

有打油诗、古风等。

要先学会⽤韵,如《切韵》《唐韵》《⼴韵》。

这⾥主要⽤《平⽔韵》。

共计106韵部,(见《新编》99页平韵歌)有特殊的255个⼊声

字,等等。

还有⼝诀:1、3、5、不论。

2、4、6、分明,

平起⾸句⼊韵谱

(平)平(仄)仄仄平平,

(仄)仄平平仄仄平。

(仄)仄(平)平平仄仄,

(平)平(仄)仄仄平平。

如何写好五绝(1):格式与拗救五绝是最简单的律诗,仅两联四句,二十字,但要写好却并不简单。

首先它容不得有半个废字,必须保证文字精炼。

五绝格式分四式,其中首联对仗两式,首联押韵两式。

关于五绝的格式不用死记,只需记住最基本的格式和“粘”的原理,其他三式就能轻易推出。

最基本格式,我们以王之焕《登颧雀楼》为例:白日依山尽,仄仄平平仄(仄声韵脚)黄河入海流。

平平仄仄平(平韵)欲穷千里目,中平平仄仄(粘)更上一层楼。

仄仄仄平平(平韵)第一句和第三句最后一字为韵脚,押平韵的韵脚必须是仄声;押入声仄声韵的韵脚必须是平声,这点很重要,不仅是律诗律绝的规定,更是所有古体诗的规定。

还有一点,无论是律诗还是古体诗,上下两句为一联,一联之内尾字若都是平声,就必须押平声韵;一联之内尾字若都是入声或仄声,就必须押入声或仄声韵,没有例外。

如要找例外,那就是打油诗,打油诗只要求押韵顺口,除此以外无须遵守任何规定。

当然,律诗律绝只押平声韵,韵脚就只有仄声韵脚。

什么是“粘”呢?粘就是在两联之间用比较相近的平仄格式,把两联粘连起来,具体做法就是第三句第二字平仄要与第二句第二字平仄相同。

上例中的黄河与欲穷,“河”与“穷”平仄就一样,这么做的目的就是要保证平仄格式不至于太单调,可以以四句为单位,循环往复。

通过“粘”的原理,可以将绝句无限延长,成为律诗或长律(排律)。

古人在严格格律的同时,也采取了一些变通的方法,那就是律句的“一三五不论,二四六分明”,说明古人也并不古板。

但“一三五不论”也是有前提的,那就是必须要避免“孤平”“三仄尾”“三平尾”。

相对于三仄尾,古人更忌讳三平尾,如果说三仄尾还可以原谅,对三平尾那是零容忍,一经发现,即行打入古体诗,叫“三平调”。

以基本格式为例,我们逐句解释变通格式:仄仄平平仄可变通平仄平平仄平平仄仄平可变通平平平仄平平平平仄仄可变通仄平平仄仄仄仄仄平平可变通平仄仄平平五绝就只有这几种变通方式,再变通不是孤平就是三仄尾和三平调了。

绝句17.拗救的意义从写作过程来说,对原型格式上不许变通的字作了变通,这个违规变通的字就叫做拗字,对拗字作出补救的字就是救字。

比如白居易五绝《村雪夜坐》:“南窗背灯坐,风霰暗纷纷。

寂寞深村夜,残雁雪中闻。

”它的实际平仄为:平平仄平仄,平仄仄平平。

仄仄平平仄,平仄仄平平。

第一句原型句式是“平平平仄仄”,第四字按照规定必须用仄,现改仄为平,这个平声字“灯”就是拗字;同句第三字原本作平,现改作仄,这个仄声字“背”就是救字。

第四句原型句式是“平平仄仄平”,第二字按照规定必须用平,现改平为仄,这个仄声字“雁”就是拗字;同句第四字原本作仄,现改为平,这个平声字“中”就是救字。

以遵守原型格式为标准,改用平声的“灯”字、改用仄声的“雁”字是第一次违规,改用仄声的“背”字、改用平声的“中”字是第二次违规。

不过第一次违规的字都是双数字,而第二次违规的字可以是双数字,好像“中”字,也可以是单数字,好像“背”字;而共同点是救字必定与拗字平仄相反。

拗而有救,仍算合格。

拗救意味着写格律诗的人两次不守规矩,但为什么又算合乎格律?或者换个问法:为什么两次犯规就不算犯规?为了求得合理的解释,人们提出过如下一些说法:保持均衡说。

这些人认为,平仄格式上的每个句子其平仄字数之比已经达到完美地步,如果当中有个字由平声变为仄声,那么,必须同时有另一个字由仄声变为平声作为补救,使得被破坏了的均势重新得到保持。

说得似乎有理,而漏洞也十分明显。

这种说法的前提是虚假的。

事实上平仄格式上的平仄字数并无固定不变的比例,因为每个句子都存在可变通字,是否变通与变通多少,都会形成不同的比例。

所谓保持均衡纯粹是主观的臆断。

重组停顿说。

这些人认为,平仄格式上的每个句子其停顿长度都有最合适的安排,如果当中有个不许变通的字竟然改换平仄,那么必须同时有另一个字改换平仄,以便重新调整停顿,达到停顿的对应适当。

这种说法有一定的道理。

比如“平平/平仄/仄,平仄/仄平/平”(“云山兼五岭,风壤带三苗。

略说律诗、绝句中的拗救规则略说律诗、绝句中的拗救规则律诗和绝句的基本句式可归纳为以下四种情况:甲:[平平]仄仄平平仄(仄起仄收)乙:[仄仄]平平仄仄平(平起平收)丙:[仄仄]平平平仄仄(平起仄收)丁:[平平]仄仄仄平平(仄起平收)古人作诗并不完全拘束于上述句式,每字平仄的使用,大体上可分为两种情形:⑴ 可无条件改变平仄;⑵ 有条件改变平仄。

一、可无条件改变平仄的位置。

包括七言诗(指绝句、律诗,下同)所有句式的第一字;甲、丙、丁式句的倒数第五字;乙式句的倒数第三字。

二、有条件改变平仄的位置。

这一原则实际涉及的就是“拗救”的问题。

某字违反了平仄的规定即“拗”,为了补救它,把同句或同联对句中的某字也改变平仄,即为“救”。

主要有以下情况:①乙式句的五言第一字、七言第三字不可随便换为仄声,否则除末字外其余四字为三仄一平,即出现了所谓“犯孤平”的错误,此时必须将本句倒数第三字的仄声改平声,句式变为“[仄仄]仄平平仄平”。

如孟浩然《早寒有怀》:木落雁南渡,北风江上寒。

“北”字拗,“江”字救。

再如元稹《遣悲怀》:邓攸无子寻知命,潘岳悼亡犹费词。

“悼”字拗,“犹”字救。

②丙式句中,倒数第三字若用仄声,为拗句,救的方法是把倒数第二字的仄声改为平声,句式变为“[仄仄平平仄平仄]”,这种情况多向于尾联的出句。

如王勃《送杜少府之任蜀州》:无为在歧路,儿女共沾巾。

“在”字拗,“歧”字救。

再如杜甫《宿府》:已忍伶俜十年事,强移栖息一枝安。

“十”字拗,“年”字救。

(“十”为入声)还必须注意,此种拗救情况出现时,句子中倒数第五字必为平声,不可用仄。

③甲式句的拗救可分为三种情况:A.倒数第三字应平用仄为“半拗”,可救可不救,若求即把对句倒数第三字的仄声改为平声。

即“[平平]仄仄仄平仄”,对句为“[仄仄]平平平仄平”。

例如杜甫《蜀相》:映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

“自”字半拗,“空”字救。

B.倒数第二字应平用仄为拗,救的方法是将对句的倒数第三字改为平声。

古代汉语拗救【实用版】目录1.古代汉语拗救的概述2.古代汉语拗救的特点3.古代汉语拗救的作用4.古代汉语拗救的例子5.古代汉语拗救对现代汉语的影响正文一、古代汉语拗救的概述古代汉语拗救,是指在古代汉语诗歌中,为了保持诗句的音韵和谐,而在句中使用的一种特殊的语法现象。

拗救主要出现在近体诗中,如律诗、绝句等。

这种现象不仅丰富了古代汉语诗歌的表现形式,还对后世文学作品产生了深远的影响。

二、古代汉语拗救的特点1.拗救主要出现在近体诗中,尤其是五言和七言律诗、绝句等。

2.拗救的目的是为了保持诗句的音韵和谐,即平仄搭配的规律。

3.拗救的方式有救头、救腹、救尾等,即在诗句的不同部位进行调整。

三、古代汉语拗救的作用1.提高诗歌的音韵美感:通过拗救的运用,使得诗句在音韵上更加和谐,从而增强了诗歌的美感。

2.丰富诗歌的表现形式:拗救的存在,使得诗人在创作过程中可以更加灵活地运用语言,丰富了诗歌的表现形式。

3.锻炼诗人的语言功底:拗救要求诗人在保持音韵和谐的同时,还要兼顾诗句的意义。

这无疑对诗人的语言功底提出了更高的要求。

四、古代汉语拗救的例子以下是一些古代汉语拗救的例子:1.杜甫《月夜忆舍弟》:“戍楼望辽阳,牛羊野草荒。

”其中,“戍楼”与“牛羊”在句中的位置进行了调整,以保持平仄的和谐。

2.白居易《赋得古原草送别》:“离离原上草,一岁一枯荣。

”这里的“离离”与“一岁”也是通过拗救的方式,保持了诗句的音韵和谐。

五、古代汉语拗救对现代汉语的影响古代汉语拗救对现代汉语的影响主要体现在诗歌创作上。

许多现代诗人在创作古体诗时,仍然会遵循古代汉语诗歌的拗救原则,以保持诗句的音韵和谐。

这不仅是对古代汉语诗歌传统的继承,也是对汉语诗歌美学的一种发扬。

总之,古代汉语拗救是一种独特的语法现象,它对古代汉语诗歌的创作和发展产生了深远的影响。

律诗、绝句的格律规则和粘对、拗救。

五言绝句四式(第一句的起头和收尾)平起平收必押韵。

平平仄仄平。

平平仄仄平,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

仄起仄收不押韵。

仄仄平平仄。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

平起仄收不押韵。

平平平仄仄。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

仄起平收必押韵。

仄仄仄平平。

仄仄仄平平,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

五言律诗的四式(第一句的起头和收尾)平起平收必押韵。

平平仄仄平,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

仄起仄收不押韵。

仄仄平平仄。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

平起平收必押韵。

平平平仄平。

平平平仄平,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

仄起仄收不押韵,平仄平平仄。

平仄平平仄,仄仄仄平平。

仄平平仄仄,平平仄仄平。

仄仄仄平平,平平仄仄平。

平平仄仄仄,仄仄平平仄。

七言格律其实可以认为是五言格律句式的扩展。

七言绝句平起必入韵。

平平仄仄平平仄。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平平仄,平平仄仄仄平平。

七言绝句仄起不押韵。

仄仄平平平仄仄。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

还有两式略去。

基本上两个汉字一个音节点作平仄互换,第一二两句平仄相对立。

如果把第一二两句看成一组,第三四句看成另外一组,第三四句这一组平仄相对立,则第一组相对立,第二组相亲近。

平仄相对立为〔对〕,平仄相亲近为〔粘〕。

绝句的实际情况等于是,第一句,第四句平仄相差不大,收尾和押韵都一致,属于一类。

第二句和第三句收尾不一致,一句耍求出韵,一句耍求押韵,但是句中平仄大体一致,可以归结为另一类。

这就是1221命题的由来,第一个1代表第一句,最后的1代表第四句,第一个2代表第二句,第二个2代表第3句,意思是说第1-4句大体平仄相同,第2-3平不大致相同,把3说成2是,把4说成1是从句式归属而论,方便记忆。