3围术期血液的管理专家共识(2018年版)

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:18

![冠心病患者非心脏手术麻醉及围术期管理的专家共识[2018年版我国麻醉学指南和专家共识]](https://uimg.taocdn.com/5af4d75b0c22590103029d88.webp)

冠心病患者非心脏手术麻醉及围术期管理的专家共识(2017)随着外科手术技术的发展,临床上冠心病患者非心脏手术的适应证愈来愈广,手术种类以腹部、泌尿、骨科手术居多,而急症、失血多、高龄伴多系统疾病患者的麻醉风险更高,使围术期心血管事件的风险增加,如心肌梗死、心力衰竭和死亡。

据《中国心血管病报告2016》报道,我国心血管病患者发病率和死亡率仍处于上升阶段,其中冠心病患者约有1100万人。

冠心病患者需要行非心脏手术的也在逐年增加,近期患有心肌梗死或不稳定型心绞痛的患者如果需要行紧急或急诊手术,风险则更高。

认识并理解围术期心血管风险因素,在麻醉前进行全面评估,对降低患者施行非心脏手术的并发症的发生和病死率具有重要意义。

本文将阐述择期、紧急或急诊非心脏手术的缺血性心脏病患者的麻醉前评估、麻醉治疗和术后即刻管理。

一、术前评估(一)心血管事件风险评估1.总则所有接受择期非心脏手术的缺血性心脏病患者,应进行围术期心血管事件风险评估。

该风险与外科手术类型(表1)和患者体能状态(图1)有关。

在现有证据和专家意见基础上,参照美国及欧洲冠心病患者围术期心脏评估及处理流程(图2,表2),其基本原理概述在本共识中。

该流程从临床医师的角度关心患者,提供知情同意,并帮助指导围术期管理,以尽量降低风险。

这种相互合作的“围术期团队”是围术期评估的基石,它依赖于外科医师、麻醉科医师及主要照顾者等相关参与者的密切沟通。

表1.美国心脏病学会/美国心脏协会(ACC / AHA)指南摘要:非心脏手术的心脏风险分级惠凤燈[主龄心血管不良事井(Major Adverse C ardio\ ascular Even(s f MACE〉通常大于5%].'主要心血管不良事件(major adverse cardiovascular events,MACE)(主要包括三个终点事件:心血管死亡、心肌梗死和卒中。

*术前一般不需要进一步的心脏检测。

门诊手术是指在手术当天入院并在同一天返回家的手术。

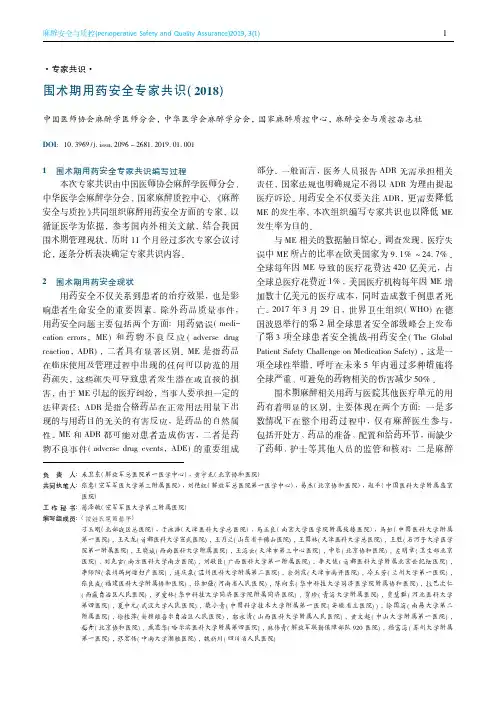

围术期用药安全专家共识(2018)中国医师协会麻醉学医师分会、中华医学会麻醉学分会、国家麻醉质控中心1 围术期用药安全专家共识编写过程本次专家共识由中国医师协会麻醉学医师分会、中华医学会麻醉学分会、国家麻醉质控中心、《麻醉安全与质控》共同组织麻醉用药安全方面的专家,以循证医学为依据,参考国内外相关文献,结合我国围术期管理现状,历时11个月经过多次专家会议讨论,逐条分析表决确定专家共识内容。

2 围术期用药安全现状用药安全不仅关系到患者的治疗效果,也是影响患者生命安全的重要因素。

除外药品质量事件,用药安全问题主要包括两个方面:用药错误(medication errors,ME)和药物不良反应(adverse drug reaction,ADR),二者具有显著区别。

ME是指药品在临床使用及管理过程中出现的任何可以防范的用药疏失,这些疏失可导致患者发生潜在或直接的损害,由于ME引起的医疗纠纷,当事人要承担一定的法律责任;ADR是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应,是药品的自然属性。

ME和ADR都可能对患者造成伤害,二者是药物不良事件(adverse drug events,ADE)的重要组成部分。

一般而言,医务人员报告ADR无需承担相关责任,国家法规也明确规定不得以ADR为理由提起医疗诉讼。

用药安全不仅要关注ADR,更需要降低ME的发生率,本次组织编写专家共识也以降低ME发生率为目的。

与ME相关的数据触目惊心。

调查发现,医疗失误中ME所占的比率在欧美国家为9.1%~24.7%。

全球每年因ME导致的医疗花费达420亿美元,占全球总医疗花费近1%,美国医疗机构每年因ME增加数十亿美元的医疗成本,同时造成数千例患者死亡。

2017年3月29日,世界卫生组织(WHO)在德国波恩举行的第2届全球患者安全部级峰会上发布了第3项全球患者安全挑战-用药安全(The Global Patient Safety Challenge on Medication Safety),这是一项全球性举措,呼吁在未来5年内通过多种措施将全球严重、可避免的药物相关的伤害减少50%。

中国神经外科围手术期出血防治专家共识神经外科围手术期出血主要是指各种原因导致的手术部位出血或再出血,严重者可导致颅内压增高、脑水肿,甚至引发中枢性呼吸循环衰竭和脑病等临床危象,危及患者的生命。

中华医学会神经外科学分会曾经于2010年组织编写了《神经外科围手术期出血防治专家共识》,此共识在一定程度上提高了我国神经外科围手术期出血的防治水平。

然而,近年来神经外科的临床实践有了新发展,首先,患者的疾病谱或自身情况发生改变,许多老年人、合并心血管疾病的患者在长期使用抗凝药物,对这种患者进行手术,在围手术期止血方面要多加注意;其次,新技术的发展带来新问题,很多手术都面临着既要抗凝又要止血的难题,给神经外科医生造成了很大的困扰;第三,新的止血材料不断涌现,从最早的明胶海绵、再生氧化纤维素到目前的流体明胶纤维蛋白黏合剂(又称生物蛋白胶),止血效果越来越好。

在上述背景下,为及时应对近年来出现的新情况、新问题,中华医学会神经外科学分会邀请国内神经外科、血液科和麻醉科的知名专家,对2010版《神经外科围手术期出血防治专家共识》进行修订后,撰写了《神经外科围手术期出血防治专家共识(2018)》(以下简称本共识),以期指导神经外科医生合理地选用技术和止血材料,有效、规范地防治手术中及围手术期出血,提高手术效果。

一、神经外科围手术期出血的解剖生理学基础、危险因素与发生机制(一)神经外科手术出血的解剖生理学基础颅脑组织的解剖生理学特性决定了神经外科围手术期具有容易出血的特点。

由于脑组织血运丰富,而且组织结构层次复杂,任何一层组织止血不完善都可能成为术中及术后出血的来源。

此外,颅内血管细、脆,大多数情况下不能用丝线结扎止血;有些手术部位深在、视野狭窄及操作不便,使其止血更加困难。

(二)神经外科手术出血的发生机制与原因、危险因素神经外科手术出血主要包括术前、术中和术后颅内出血3个部分。

术前颅内出血的常见原因包括外伤性出血、脑血管性出血和其他颅内病变。

标准文案围术期血液管理专家共识(2017)仓静(共同执笔人)叶铁虎田玉科(共同负责人)吴新民张卫(共同负责人)张洁杨辉(共同执笔人)岳云姚尚龙黄文起廖刃围术期血液管理是指包括围术期输血以及减少失血、优化血液制品、减少输血相关风险和各种血液保护措施的综合应用等。

围术期输血是指在围术期输入血液或其相关成分,包括自体血以及异体全血、红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆和冷沉淀等。

成分输血是依据患者病情的实际需要,输入相关的血液成分。

血液管理的其他措施包括为避免或减少失血及输入异体血所使用的药物和技术。

一、术前评估1.了解既往有无输血史,有输血史者应询问有无输血并发症;2.了解有无先天性或获得性血液疾病;3.了解患者出血史、家族出血史及详细用药史;4.了解有无服用影响凝血功能的药物(例如,华法林、氯吡格雷、阿司匹林、其他抗凝药和可能影响凝血的维生素类或草药补充剂)造成的凝血病史;5.了解有无血栓病史(例如,深静脉血栓形成、肺栓塞);6.了解有无活动性出血或急、慢性贫血情况;7.一般体格检查(例如瘀点、瘀斑、苍白);8.了解实验室检查结果,包括血常规、凝血功能检查、肝功能、血型鉴定(包括 ABO血型和 Rh血型)、乙肝和丙肝相关检查、梅毒抗体以及 HIV 抗体等;9.术前重要脏器功能评估,确定可能影响红细胞最终输注需求(例如血红蛋白水平)的器官缺血(例如心肺疾病)的危险因素;10.告知患者及家属输血的风险及益处;11.为使患者做好准备,如果可能,术前应提前(例如若干天或周)进行充分评估。

二、术前准备1.填写《临床输血申请单》,签署《输血治疗同意书》;2.血型鉴定和交叉配血试验;3.咨询相关专科医师或会诊。

择期手术患者应暂停抗凝治疗(例如华法林、抗凝血酶制剂达比加群酯),对特定患者可使用短效药(例如肝素、低分子量肝素)进行桥接治疗;除有经皮冠状动脉介入治疗史的患者外,如果临床上可行,建议在术前较充足的时间内停用非阿司匹林类的抗血小板药(例如噻吩并吡啶类,包括氯吡格雷、替格瑞洛或普拉格雷);根据外科手术的情况,考虑是否停用阿司匹林;4.当改变患者抗凝状态时,需充分衡量血栓形成的风险和出血增加的风险;5.既往有出血史的患者应行血小板功能检测,判断血小板功能减退是否因使用抗血小板药所致;6.了解患者贫血的原因(慢性出血、缺铁性贫血、肾功能不全、溶血性贫血或炎症性贫血等),并根据病因治疗贫血,首先考虑铁剂治疗;7.血液病患者术前应进行病因治疗和 / 或全身支持治疗,包括少量输血或成分输血、补铁、加强营养等;8.如患者选择自体输血且条件许可时,可在术前采集自体血;9.Rh 阴性和其他稀有血型患者,术前应备好预估的需要血量。

围术期出凝血管理麻醉专家共识手术患者出凝血管理是围术期的重要问题。

由麻醉学专家对各类手术患者围术期凝血功能的监测、凝血功能异常的诊断、异常出血及凝血功能障碍的处理等达成共识,内容包括:围术期出凝血监测、输血及药物治疗、一般及特殊手术患者围术期出凝血管理,特殊患者主要包括抗栓治疗患者、心胸外科、神经外科、骨科和产科手术患者。

通用原则适用于大部分外科手术患者,特殊患者的出凝血管理与通用原则相异之处在各分论中描述。

1.围术期出凝血监测在考虑为患者选择恰当的围术期出凝血功能监测前,需要详细了解病史并进行恰当的体格检查。

重点关注的病史包括:(1)患者及其家族的出血性疾病史;(2)慢性肝肾功能不全等可能影响出凝血功能的疾病;(3)目前服药情况。

体格检查重点关注出血性疾病相关体征,包括但不限于:紫癜、淤斑、皮下血肿等。

在多数情况下,病史采集及体格检查给患者带来的益处甚至高于传统的APTT、INR和血小板计数等术前检查。

出凝血监测大体可分为:(1)失血量监测在外科医师的参与下,应实时对手术区域进行视觉评估,评估凝血或手术出血的情况。

失血情况作定量测定,包括检查吸引罐、止血纱布和外科引流管。

(2)重要脏器灌注或氧供监测除观察临床症状和体征外,还需监测血压、心率、脉搏血氧饱和度和心电图等,必要时可行超声心动图、肾功能监测(尿排出量)、脑氧饱和度监测、动脉血气分析和混合静脉血氧饱和度等监测。

(3)出凝血功能检测出凝血功能检测大体可分为:凝血功能检测和血小板功能检测。

对于有出血史或出血性疾病史患者建议术前进行标准实验室检查(Standard Laboratory Test,SLT),包括PT、APTT、INR、FIB、D-二聚体等,以评估手术出血风险并调整术前用药。

有条件的情况下,可以联合使用血栓粘弹性检测(Viscoelastic Hemostatic Assay,V HA)以获得更多信息。

目前可用的VHA包括血栓弹力图(Thromboelas togram,TEG)和旋转血栓弹力图(Rotational Thromboelastometry,ROTEM)等。

围术期血液管理专家共识(2017)仓静(共同执笔人)叶铁虎田玉科(共同负责人)吴新民张卫(共同负责人)张洁杨辉(共同执笔人)岳云姚尚龙黄文起廖刃围术期血液管理是指包括围术期输血以及减少失血、优化血液制品、减少输血相关风险和各种血液保护措施的综合应用等。

围术期输血是指在围术期输入血液或其相关成分,包括自体血以及异体全血、红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆和冷沉淀等。

成分输血是依据患者病情的实际需要,输入相关的血液成分。

血液管理的其他措施包括为避免或减少失血及输入异体血所使用的药物和技术。

一、术前评估1. 了解既往有无输血史,有输血史者应询问有无输血并发症;2. 了解有无先天性或获得性血液疾病;3. 了解患者出血史、家族出血史及详细用药史;4. 了解有无服用影响凝血功能的药物(例如,华法林、氯吡格雷、阿司匹林、其他抗凝药和可能影响凝血的维生素类或草药补充剂)造成的凝血病史;5. 了解有无血栓病史(例如,深静脉血栓形成、肺栓塞);6. 了解有无活动性出血或急、慢性贫血情况;7. 一般体格检查(例如瘀点、瘀斑、苍白);8. 了解实验室检查结果,包括血常规、凝血功能检查、肝功能、血型鉴定(包括 ABO 血型和 Rh 血型)、乙肝和丙肝相关检查、梅毒抗体以及 HIV 抗体等;9. 术前重要脏器功能评估,确定可能影响红细胞最终输注需求(例如血红蛋白水平)的器官缺血(例如心肺疾病)的危险因素;10. 告知患者及家属输血的风险及益处;11. 为使患者做好准备,如果可能,术前应提前(例如若干天或周)进行充分评估。

二、术前准备1. 填写《临床输血申请单》,签署《输血治疗同意书》;2. 血型鉴定和交叉配血试验;3. 咨询相关专科医师或会诊。

择期手术患者应暂停抗凝治疗(例如华法林、抗凝血酶制剂达比加群酯),对特定患者可使用短效药(例如肝素、低分子量肝素)进行桥接治疗;除有经皮冠状动脉介入治疗史的患者外,如果临床上可行,建议在术前较充足的时间内停用非阿司匹林类的抗血小板药(例如噻吩并吡啶类,包括氯吡格雷、替格瑞洛或普拉格雷);根据外科手术的情况,考虑是否停用阿司匹林;4. 当改变患者抗凝状态时,需充分衡量血栓形成的风险和出血增加的风险;5. 既往有出血史的患者应行血小板功能检测,判断血小板功能减退是否因使用抗血小板药所致;6. 了解患者贫血的原因(慢性出血、缺铁性贫血、肾功能不全、溶血性贫血或炎症性贫血等),并根据病因治疗贫血,首先考虑铁剂治疗;7. 血液病患者术前应进行病因治疗和 /或全身支持治疗,包括少量输血或成分输血、补铁、加强营养等;8. 如患者选择自体输血且条件许可时,可在术前采集自体血;9. Rh 阴性和其他稀有血型患者,术前应备好预估的需要血量。

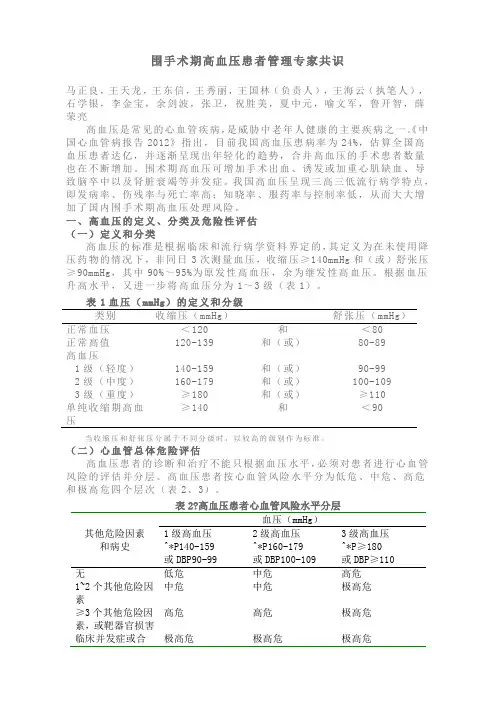

围手术期高血压患者管理专家共识马正良,王天龙,王东信,王秀丽,王国林(负责人),王海云(执笔人),石学银,李金宝,余剑波,张卫,祝胜美,夏中元,喻文军,鲁开智,薛荣亮高血压是常见的心血管疾病,是威胁中老年人健康的主要疾病之一。

《中国心血管病报告2012》指出,目前我国高血压患病率为24%,估算全国高血压患者达亿,并逐渐呈现出年轻化的趋势,合并高血压的手术患者数量也在不断增加。

围术期高血压可增加手术出血、诱发或加重心肌缺血、导致脑卒中以及肾脏衰竭等并发症。

我国高血压呈现三高三低流行病学特点,即发病率、伤残率与死亡率高;知晓率、服药率与控制率低,从而大大增加了国内围手术期高血压处理风险。

一、高血压的定义、分类及危险性评估(一)定义和分类高血压的标准是根据临床和流行病学资料界定的,其定义为在未使用降压药物的情况下,非同日3次测量血压,收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg,其中90%~95%为原发性高血压,余为继发性高血压。

根据血压升高水平,又进一步将高血压分为1~3级(表1)。

表1血压(mmHg)的定义和分级类别收缩压(mmHg)舒张压(mmHg)正常血压<120 和<80正常高值120-139 和(或)80-89高血压1级(轻度)140-159 和(或)90-992级(中度)160-179 和(或)100-1093级(重度)≥180 和(或)≥110单纯收缩期高血压≥140 和<90当收缩压和舒张压分属于不同分级时,以较高的级别作为标准。

(二)心血管总体危险评估高血压患者的诊断和治疗不能只根据血压水平,必须对患者进行心血管风险的评估并分层。

高血压患者按心血管风险水平分为低危、中危、高危和极高危四个层次(表2、3)。

表2?高血压患者心血管风险水平分层其他危险因素和病史血压(mmHg)1级高血压^*P140-159或DBP90-992级高血压^*P160-179或DBP100-1093级高血压^*P≥180或DBP≥110无低危中危高危1~2个其他危险因素中危中危极高危≥3个其他危险因素,或靶器官损害高危高危极高危临床并发症或合极高危极高危极高危高血压(1~3级)男性55岁;女性65岁吸烟糖耐量受损(餐后2h 血糖~ mmol/L)和(或)空腹血糖异常(~ mmol/L)血脂异常TC≥L(220mg/dL)或LDL-C>L(130mg/dL)或HDL-C<L(40mg/dL)早发心血管病家族史(一级亲属发病年龄<50岁)腹型肥胖(腰围:男性≥90cm?女性≥85cm)或肥胖(BMI≥28kg/m2)左心室肥厚心电图:Sokolow-Lyons>38mv或Cornell>2440mm·mms超声心动图LVMI:男≥125,女≥120g/m2颈动脉超声IMT或动脉粥样斑块颈-股动脉脉搏波速度12m/s(*选择使用)脑血管病:脑出血缺血性脑卒中短暂性脑缺血发作心脏疾病:心肌梗死史心绞痛冠状动脉血运重建史充血性心力衰竭肾脏疾病:糖尿病肾病肾功能受损血肌酐:男性133mol/L(dL)女性124mol/L(dL)蛋白尿(300mg/24h)外周血管疾病视网膜病变:出血或渗出,视乳头水肿糖尿病空腹血糖:≥L(126mg/dL)餐后血糖:≥L(200mg/dL)糖化血红蛋白:(HbA1c)% 踝/臂血压指数<(*选择使用)估算的肾小球滤过率降低(eGFR<60ml/min/)或血清肌酐轻度升高:男性115~133mol/L(~dL),女性107~124mol/L(~dL)微量白蛋白尿:30-300mg/24h或白蛋白/肌酐比:≥30mg/g(mmol)TC:总胆固醇;LDL-C:低密度脂蛋白胆固醇;HDL-C:高密度脂蛋白胆固醇;LVMI:左心室质量指数;IMT:颈动脉内膜中层厚度;BMI:体质量指数。

负责人:米卫东(解放军总医院第一医学中心),黄宇光(北京协和医院)共同执笔人:张惠(空军军医大学第三附属医院),刘艳红(解放军总医院第一医学中心),易杰(北京协和医院),赵平(中国医科大学附属盛京医院)工作秘书:荀泽敏(空军军医大学第三附属医院)编写组成员:(按姓氏笔画排序)刁玉刚(北部战区总医院),于泳浩(天津医科大学总医院),马正良(南京大学医学院附属鼓楼医院),马虹(中国医科大学附属第一医院),王天龙(首都医科大学宣武医院),王月兰(山东省千佛山医院),王国林(天津医科大学总医院),王胜(石河子大学医学院第一附属医院),王晓斌(西南医科大学附属医院),王海云(天津市第三中心医院),申乐(北京协和医院),左明章(卫生部北京医院),刘克玄(南方医科大学南方医院),刘敬臣(广西医科大学第一附属医院),李天佐(首都医科大学附属北京世纪坛医院),李师阳(泉州玛珂迩妇产医院),连庆泉(温州医科大学附属第二医院),余剑波(天津市南开医院),冷玉芳(兰州大学第一医院),张良成(福建医科大学附属协和医院),张加强(河南省人民医院),陈向东(华中科技大学同济医学院附属协和医院),拉巴次仁(西藏自治区人民医院),罗爱林(华中科技大学同济医学院附属同济医院),贾珍(青海大学附属医院),贾慧群(河北医科大学第四医院),夏中元(武汉大学人民医院),柴小青(中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)),徐国海(南昌大学第二附属医院),徐桂萍(新疆维吾尔自治区人民医院),郭永清(山西医科大学附属人民医院),黄文起(中山大学附属第一医院),梅丹(北京协和医院),戚思华(哈尔滨医科大学附属第四医院),麻伟青(解放军联勤保障部队920医院),嵇富海(苏州大学附属第一医院),蔡宏伟(中南大学湘雅医院),魏新川(四川省人民医院)·专家共识·围术期用药安全专家共识(2018)中国医师协会麻醉学医师分会,中华医学会麻醉学分会,国家麻醉质控中心,麻醉安全与质控杂志社DOI :10.3969/j.issn.2096-2681.2019.01.0011围术期用药安全专家共识编写过程本次专家共识由中国医师协会麻醉学医师分会、中华医学会麻醉学分会、国家麻醉质控中心、《麻醉安全与质控》共同组织麻醉用药安全方面的专家,以循证医学为依据,参考国内外相关文献,结合我国围术期管理现状,历时11个月经过多次专家会议讨论,逐条分析表决确定专家共识内容。

围术期血液管理专家共识(2017)仓静(共同执笔人)叶铁虎田玉科(共同负责人)吴新民张卫(共同负责人)张洁杨辉(共同执笔人)岳云姚尚龙黄文起廖刃围术期血液管理是指包括围术期输血以及减少失血、优化血液制品、减少输血相关风险和各种血液保护措施的综合应用等。

围术期输血是指在围术期输入血液或其相关成分,包括自体血以及异体全血、红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆和冷沉淀等。

成分输血是依据患者病情的实际需要,输入相关的血液成分。

血液管理的其他措施包括为避免或减少失血及输入异体血所使用的药物和技术。

一、术前评估1. 了解既往有无输血史,有输血史者应询问有无输血并发症;2. 了解有无先天性或获得性血液疾病;3. 了解患者出血史、家族出血史及详细用药史;4. 了解有无服用影响凝血功能的药物(例如,华法林、氯吡格雷、阿司匹林、其他抗凝药和可能影响凝血的维生素类或草药补充剂)造成的凝血病史;5. 了解有无血栓病史(例如,深静脉血栓形成、肺栓塞);6. 了解有无活动性出血或急、慢性贫血情况;7. 一般体格检查(例如瘀点、瘀斑、苍白);8. 了解实验室检查结果,包括血常规、凝血功能检查、肝功能、血型鉴定(包括ABO血型和Rh血型)、乙肝和丙肝相关检查、梅毒抗体以及HIV 抗体等;9. 术前重要脏器功能评估,确定可能影响红细胞最终输注需求(例如血红蛋白水平)的器官缺血(例如心肺疾病)的危险因素;10. 告知患者及家属输血的风险及益处;11. 为使患者做好准备,如果可能,术前应提前(例如若干天或周)进行充分评估。

二、术前准备1. 填写《临床输血申请单》,签署《输血治疗同意书》;2. 血型鉴定和交叉配血试验;3. 咨询相关专科医师或会诊。

择期手术患者应暂停抗凝治疗(例如华法林、抗凝血酶制剂达比加群酯),对特定患者可使用短效药(例如肝素、低分子量肝素)进行桥接治疗;除有经皮冠状动脉介入治疗史的患者外,如果临床上可行,建议在术前较充足的时间内停用非阿司匹林类的抗血小板药(例如噻吩并吡啶类,包括氯吡格雷、替格瑞洛或普拉格雷);根据外科手术的情况,考虑是否停用阿司匹林;4. 当改变患者抗凝状态时,需充分衡量血栓形成的风险和出血增加的风险;5. 既往有出血史的患者应行血小板功能检测,判断血小板功能减退是否因使用抗血小板药所致;6. 了解患者贫血的原因(慢性出血、缺铁性贫血、肾功能不全、溶血性贫血或炎症性贫血等),并根据病因治疗贫血,首先考虑铁剂治疗;7. 血液病患者术前应进行病因治疗和/或全身支持治疗,包括少量输血或成分输血、补铁、加强营养等;8. 如患者选择自体输血且条件许可时,可在术前采集自体血;9. Rh阴性和其他稀有血型患者,术前应备好预估的需要血量。

中国骨科手术加速康复——围术期血液管理专家共识骨科手术出血量大,异体输血率高。

围术期失血量平均1000~2000 ml,术后血红蛋白(hemoglobin, Hb)下降30~46 g/L,术后异体输血率高达45% ~ 80%。

同时,骨科手术患者术前贫血发生率为24%~ 45%,围术期失血和未纠正的术前贫血增加了术后急性贫血的发生率,髋、膝关节置换术及脊柱手术术后贫血发生率为51%,髋部骨折术后的贫血发生率高达87%。

围术期贫血增加术后感染及死亡风险,延长住院时间,影响术后功能康复和生活质量。

美国外科学会NSQIP数据库227,425 例非心脏手术患者随访数据显示,术前轻度贫血依然是术后30日内并发症和死亡率的独立危险因素。

较高异体输血率不仅增加输血相关不良反应的发生风险,也会增加血液资源紧张局面及患者医疗负担。

随着《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期管理策略专家共识》和《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期贫血诊治专家共识》的发布及推广,越来越多的骨科医师认识到加强骨科手术围术期血液管理(perioperative blood management, PBM)是实施加速康复外科的重要环节。

围术期血液管理是指在围术期的各个阶段采取多种技术进行血液质和量的保护,以达到减少失血、降低贫血及输血率,提高手术安全性和增加患者满意度的目的。

其主要内容包括:①术前术后优化造血;②术中减少出血;③提高患者贫血耐受性;④合理异体输血。

为了进一步规范和推广骨科手术围术期血液管理,做好术前和术后贫血的诊断与治疗,优化造血,为手术的顺利进行打下良好的基础,术中坚持微创化理念,优化手术操作技术,同时采取一系列措施减少出血、降低输血率,合理输注异体血。

国家卫生计生委公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组(以下简称“项目组”)和《中华骨与关节外科杂志》联合中华医学会骨科学分会、中国医疗保健国际交流促进会骨科分会和中国研究型医院学会关节外科学专委会共同邀请骨科、血液科、麻醉科、输血科共85位专家参与,复习国内外文献,遵循循证医学原则,编辑整理完成本共识,供广大骨科医师在临床工作中根据医院条件和患者情况参考和应用。

精心整理围术期血液管理专家共识(2017)2017-12-1311:56??来源:未知??编辑:shuangkai??点击:467??仓静(共同执笔人)叶铁虎田玉科(共同负责人)吴新民张卫(共同负责人)张洁杨辉(共同执笔人)岳云姚尚龙黄文起廖刃???????1.???2.???3.???4.、其???5.???6.???7.一般体格检查(例如瘀点、瘀斑、苍白);???8.了解实验室检查结果,包括血常规、凝血功能检查、肝功能、血型鉴定(包括ABO 血型和Rh 血型)、乙肝和丙肝相关检查、梅毒抗体以及HIV 抗体等;???9.术前重要脏器功能评估,确定可能影响红细胞最终输注需求(例如血红蛋白水平)的器官缺血(例如心肺疾病)的危险因素;???10.告知患者及家属输血的风险及益处;???11.为使患者做好准备,如果可能,术前应提前(例如若干天或周)进行充分评估。

???二、术前准备???1.填写《临床输血申请单》,签署《输血治疗同意书》;???2.血型鉴定和交叉配血试验;???3.???4.???5.???6.???7.???8.???9.Rh阴性和其他稀有血型患者,术前应备好预估的需要血量。

???三、围术期输血及辅助治疗???1.围术期输血相关监测???(1)失血量监测???在外科医师的参与下,应实时对手术区域进行视觉评估,评估凝血或手术出血的情况。

失血情况作定量测定,包括检查吸引罐、止血纱布和外科引流管;???(2)重要脏器灌注或氧供监测???除观察临床症状和体征外,还需监测血压、心率、脉搏氧饱和度、心电图等,必要时可行超声心动图、肾功能监测(尿排出量)、脑氧饱和度监测、动脉血气分析和混合静脉血氧饱和度等监测;???(3??????(4???A.???B.???C.2.???(1辐照红细胞等,每单位红细胞制品中红细胞含量相当于200ml全血中的红细胞含量;???(2)输注指征:建议采用限制性输血策略,血红蛋白≥100g/L的患者围术期不需要输注红细胞;患者血红蛋白<70g/L建议注红细胞;血红蛋白在70g/L~100g/L 时,应根据患者心肺代偿功能、有无代谢率增高及有无活动性出血等因素决定是否输注红细胞;???以下情况也需要输注红细胞:???A.术前有症状的难治性贫血患者:心功能Ⅲ~Ⅳ级、心脏病患者(充血性心力衰竭、心绞痛)及对铁剂、叶酸和维生素B12治疗无效者;???B.血红蛋白<80g/L并伴有症状(胸痛、体位性低血压、对液体治疗反应迟钝的心动过速或充血性心力衰竭)的患者,应该考虑输注红细胞;???C.???D.???(3??????)?????????100分则算为100分,评分值对应启动输注RBCs且需维持的最低血红蛋白浓度。

围术期血液管理专家共识(2017)2017-12-13 11:56 来源:未知编辑:shuangkai 点击: 467 仓静(共同执笔人)叶铁虎田玉科(共同负责人)吴新民张卫(共同负责人)张洁杨辉(共同执笔人)岳云姚尚龙黄文起廖刃围术期血液管理是指包括围术期输血以及减少失血、优化血液制品、减少输血相关风险和各种血液保护措施的综合应用等。

围术期输血是指在围术期输入血液或其相关成分,包括自体血以及异体全血、红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆和冷沉淀等。

成分输血是依据患者病情的实际需要,输入相关的血液成分。

血液管理的其他措施包括为避免或减少失血及输入异体血所使用的药物和技术。

一、术前评估1. 了解既往有无输血史,有输血史者应询问有无输血并发症;2. 了解有无先天性或获得性血液疾病;3. 了解患者出血史、家族出血史及详细用药史;4. 了解有无服用影响凝血功能的药物(例如,华法林、氯吡格雷、阿司匹林、其他抗凝药和可能影响凝血的维生素类或草药补充剂)造成的凝血病史;5.了解有无血栓病史(例如,深静脉血栓形成、肺栓塞);6.了解有无活动性出血或急、慢性贫血情况;7. 一般体格检查(例如瘀点、瘀斑、苍白);8.了解实验室检查结果,包括血常规、凝血功能检查、肝功能、血型鉴定(包括ABO血型和Rh血型)、乙肝和丙肝相关检查、梅毒抗体以及HIV抗体等;9. 术前重要脏器功能评估,确定可能影响红细胞最终输注需求(例如血红蛋白水平)的器官缺血(例如心肺疾病)的危险因素;10. 告知患者及家属输血的风险及益处;11. 为使患者做好准备,如果可能,术前应提前(例如若干天或周)进行充分评估。

二、术前准备1. 填写《临床输血申请单》,签署《输血治疗同意书》;2. 血型鉴定和交叉配血试验;3.咨询相关专科医师或会诊。

择期手术患者应暂停抗凝治疗(例如华法林、抗凝血酶制剂达比加群酯),对特定患者可使用短效药(例如肝素、低分子量肝素)进行桥接治疗;除有经皮冠状动脉介入治疗史的患者外,如果临床上可行,建议在术前较充足的时间内停用非阿司匹林类的抗血小板药(例如噻吩并吡啶类,包括氯吡格雷、替格瑞洛或普拉格雷);根据外科手术的情况,考虑是否停用阿司匹林;4. 当改变患者抗凝状态时,需充分衡量血栓形成的风险和出血增加的风险;5. 既往有出血史的患者应行血小板功能检测,判断血小板功能减退是否因使用抗血小板药所致;6.了解患者贫血的原因(慢性出血、缺铁性贫血、肾功能不全、溶血性贫血或炎症性贫血等),并根据病因治疗贫血,首先考虑铁剂治疗;7. 血液病患者术前应进行病因治疗和/或全身支持治疗,包括少量输血或成分输血、补铁、加强营养等;8. 如患者选择自体输血且条件许可时,可在术前采集自体血;9. Rh阴性和其他稀有血型患者,术前应备好预估的需要血量。

三、围术期输血及辅助治疗1. 围术期输血相关监测(1)失血量监测在外科医师的参与下,应实时对手术区域进行视觉评估,评估凝血或手术出血的情况。

失血情况作定量测定,包括检查吸引罐、止血纱布和外科引流管;(2)重要脏器灌注或氧供监测除观察临床症状和体征外,还需监测血压、心率、脉搏氧饱和度、心电图等,必要时可行超声心动图、肾功能监测(尿排出量)、脑氧饱和度监测、动脉血气分析和混合静脉血氧饱和度等监测;(3)凝血功能监测包括标准实验室诊断项目,如血小板计数、PT、APTT、INR、纤维蛋白原等,必要时应进行床旁实时凝血功能监测,如血栓弹力图(TEG)、Sonoclot等;(4)监测原则A. 除常规监测外,术中出血患者应在血细胞比容、血红蛋白水平和凝血功能的监测下指导成分输血;B. 围术期应维持患者前负荷,但要避免全身血容量过高。

严重出血时,应考虑动态评估液体反应性和无创心排血量的监测,不应将中心静脉压和肺动脉楔压作为判断血容量的唯一标准;C. 出现急性出血时,建议反复测量血细胞比容、血红蛋白、血清乳酸水平及酸碱平衡情况,以了解组织灌注、组织氧合及出血的动态变化。

2. 红细胞(1)红细胞制品:包括浓缩红细胞、红细胞悬液、洗涤红细胞、少白红细胞、辐照红细胞等,每单位红细胞制品中红细胞含量相当于200ml全血中的红细胞含量;(2)输注指征:建议采用限制性输血策略,血红蛋白≥100g/L 的患者围术期不需要输注红细胞;患者血红蛋白<70g/L建议注红细胞;血红蛋白在70g/L~100g/L时,应根据患者心肺代偿功能、有无代谢率增高及有无活动性出血等因素决定是否输注红细胞;以下情况也需要输注红细胞:A.术前有症状的难治性贫血患者:心功能Ⅲ~Ⅳ级、心脏病患者(充血性心力衰竭、心绞痛)及对铁剂、叶酸和维生素B12治疗无效者;B.血红蛋白<80g/L并伴有症状(胸痛、体位性低血压、对液体治疗反应迟钝的心动过速或充血性心力衰竭)的患者,应该考虑输注红细胞;C.术前心肺功能不全、严重低血压或代谢率增高的患者,应保持相对较高的血红蛋白水平(80g/L~100g/L)以保证足够的氧输送;D.对围术期严重出血的患儿,建议血红蛋白浓度维持水平应>80g/L。

(3)临床工作可按下述公式大约测算浓缩红细胞补充量成人:浓缩红细胞补充量=(Hct预计值-Hct实测值)×55×体重/0.60小儿:红细胞补充量=(Hb预计值-Hb实测值)×体重×5(Hb 单位为mg/dl)大多数患者维持血红蛋白70g/L~80g/L(Hct 21%~24%),存在心肌缺血、冠心病的患者维持血红蛋白100g/L(Hct 30%)以上。

输注红细胞时,也可参考围术期输血指征评分(POTTS)决定开始输注的患者血红蛋白浓度及输注后的目标血红蛋白浓度。

围术期输血指征评分(peri-operative transfusion trigger score,POTTS)上述四项总计分再加60分为POTTS总分。

最高分为100分,即如果总分≥100分则算为100分,评分值对应启动输注RBCs且需维持的最低血红蛋白浓度。

POTTS评分<实测血红蛋白浓度,不需输注RBCs;POTTS评分≥实测血红蛋白浓度,需输注RBCs。

每一次准备输入同种异体红细胞前均需评分。

(4)注意事项:A.不能依赖输注红细胞来替代容量治疗;B.少白红细胞适用于产生白细胞抗体患者;C.洗涤红细胞适用于自身免疫性溶血和对血浆蛋白有过敏反应的患者;D.对于行心脏手术的患者,建议输注少白红细胞;E.高原地区酌情提高血红蛋白水平和放宽输血指征;F.急性大失血无同型血源时,建议参考“特殊情况紧急输血专家共识”,可适量输入O型血浓缩红细胞,并密切监测溶血反应。

3. 浓缩血小板(1)血小板制品:包括手工分离血小板、机器单采血小板。

(2)输注指征:用于血小板数量减少或功能异常伴异常渗血的患者。

A.血小板计数≥100×109/L,不需要输注血小板;B.术前血小板计数<50×109/L,应考虑输注血小板(产妇血小板可能低于50×109/L而不一定输注血小板);C.血小板计数在(50~100)×109/L,应根据是否有自发性出血或伤口渗血决定是否输注血小板;D.如术中出现不可控性渗血,经实验室检查确定有血小板功能低下,输注血小板不受上述指征的限制;E.血小板功能低下(如继发于术前阿斯匹林治疗)对出血的影响比血小板计数更重要。

手术类型和范围、出血速率、控制出血的能力、出血所致的潜在后果以及影响血小板功能的相关因素(如低体温、体外循环、肾功能衰竭、严重肝病等),都是决定是否输注血小板的指征。

(3)注意事项A.手工分离血小板含量约为2.4×1010/L,保存期为24h;机器单采血小板含含量约为2.5×1011/L,保存期为5d;B.每份机采浓缩血小板可使成人外周血血小板数量增加约(7~10)×109/L;C.小儿输注5ml/kg血小板,可使外周血血小板数量增加约(20~50)×109/L;D. 血小板常规输注不应超过一个治疗量(国内10U全血制备的血小板相当于1个治疗量,一个治疗量就是血浆中血小板数量达到2.5×109血小板),仅在伴有严重血小板数量减少或重要部位(如中枢神经系统、眼)出血时,才考虑给予一个治疗量以上的血小板;F.每个治疗量血小板输注后应重新进行临床评估,检测血小板水平,在需要的情况下才继续输注。

3.血浆用于围术期凝血因子缺乏的患者。

研究表明北美洲、欧洲的白种人维持正常凝血因子浓度的30%或不稳定凝血因子仅需维持5%~20%,就可以达到正常凝血状况。

(1)血浆制品:包括新鲜冰冻血浆(FFP)、冰冻血浆和新鲜血浆。

(2)使用FFP的指征:A. PT或APTT>正常1.5倍或INR>2.0,创面弥漫性渗血;B.患者急性大出血输入大量库存全血或浓缩红细胞(出血量或输血量相当于患者自身血容量);C.病史或临床过程表现为先天性或获得性凝血功能障碍;D.紧急对抗华法林的抗凝血作用(FFP,5ml/kg ~8ml/kg);E.凝血功能异常患者进行高出血风险的有创操作或手术前,考虑预防性使用新鲜冰冻血浆;F.新鲜冰冻血浆输注后,应重新进行临床评估和凝血检查,若需要再继续输注。

(3)使用说明A.新鲜冰冻血浆内含全部凝血因子及血浆蛋白,规格常为200ml、100ml;B.每单位(相当于200ml新鲜全血中血浆含量)新鲜冰冻血浆可使成人增加约2%~3%的凝血因子,应用时需根据临床症状和监测结果及时调整剂量;C.通常,新鲜冰冻血浆的首次剂量为10ml/kg ~15ml/kg,维持剂量需要根据患者的出血情况和实验室检查结果决定,一般为5ml/kg ~10ml/kg。

倘若出现大量出血,使用剂量取决于出血的控制情况,最大剂量甚至可达50ml/kg ~60ml/kg;D.普通冰冻血浆用于Ⅲ和Ⅷ因子以外的凝血因子缺乏患者的替代治疗;E.不应该将血浆作为容量补充剂;F.小儿使用FFP有致严重不良反应的风险。

4. 冷沉淀冷沉淀是新鲜冰冻血浆在(4±2)℃下融化后获得的血浆沉淀蛋白部分,含有因子Ⅷ、纤维蛋白原、血管性假血友病因子(vWF)、纤维结合蛋白(纤维粘连蛋白)以及因子XIII。

200 ml全血分离制备的新鲜冰冻血浆制备的冷沉淀为1个单位。

(1)输注目的:补充纤维蛋白原和(或)Ⅷ因子。

纤维蛋白原浓度≥150mg/dl时,一般不输注冷沉淀。

若条件许可,对出血患者应先测定纤维蛋白原浓度再决定是否输注冷沉淀。

(2)以下情况应考虑输注冷沉淀:A.存在严重伤口渗血且纤维蛋白原浓度<150mg/dl;B.存在严重伤口渗血且已大量输血,无法及时测定纤维蛋白原浓度时,将输注冷沉淀作为辅助治疗措施;C.儿童及成人轻型甲型血友病、血管性血友病、纤维蛋白原缺乏症及凝血因子Ⅷ缺乏症患者;D.严重甲型血友病需加用Ⅷ因子浓缩剂;F.纤维蛋白原水平<100mg/dl的患者,当进行高出血风险的有创操作或手术前,考虑预防性使用冷沉淀。